嫦娥六号:发现月背的真实面貌

2024年5月3日,嫦娥六号探测器由长征五号遥八运载火箭从海南文昌航天发射场发射,并成功抵达月球南极- 艾特肯盆地(South Pole Aitken , 简称SPA)中的阿波罗环形山着陆区,进行为期53天的月球背面采样任务,它的成功引发了全世界的广泛关注。自2007 年探月卫星嫦娥一号发射至今,中国探月工程为我们带来一次又一次的惊喜。

和之前在月球正面实现软着陆的嫦娥五号类似,嫦娥六号在月球背面也实现了软着陆。它是人类历史上第二个在月球背面实现软着陆的航天器(第一个软着陆的是嫦娥四号,第一个硬着陆的是因失事坠毁在月背的美国徘徊者4 号),不仅着陆之后又重新起飞返回地球,还带回了人类第一次在月球背面采集的土壤样品。这些样品将揭示月球背面的地质构造、月球的演变过程,甚至会发现新的矿物。看了上述信息,你也许会有这样的疑惑:人类都探索月球这么久了,为什么才第一次采集到月球背面的土壤样品?为什么以往的探月任务都会避开月球背面?回答这些问题,得先从月球背面的特殊状况说起。

月背究竟有多神秘?

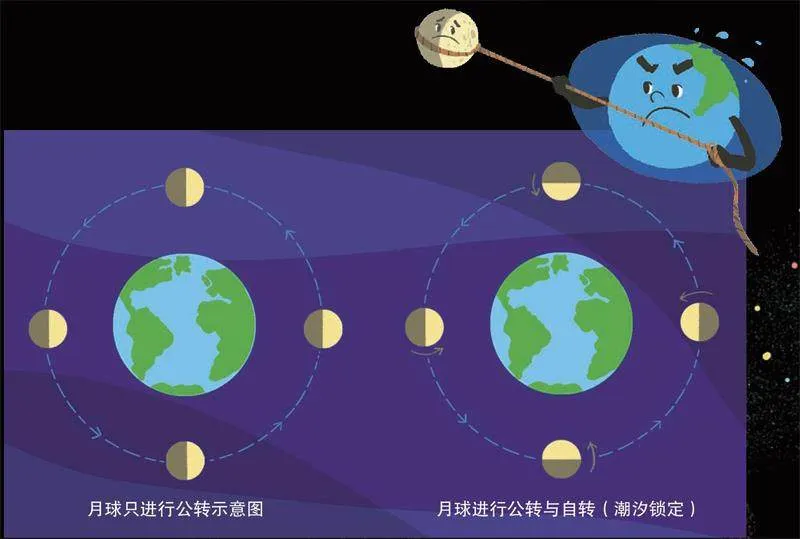

“人生代代无穷已,江月年年望相似。”我国古人很早就意识到了能看到的月球始终只有一面。造成这一现象的直接原因是地球潮汐锁定。当月球自转的周期与围绕地月质心的公转周期相同时,人类只能看到它的正面。以甩链球为例子,当一个人牵着链球的绳索原地旋转,使链球做离心运动时,以地面为参考系,链球绕着人做公转运动并进行自转。当链球转完一圈,回到原来的位置,它的自转也正好刚满一圈。在这个过程中,只有一面会一直朝向人。

月背究竟有多神秘?

“人生代代无穷已,江月年年望相似。”我国古人很早就意识到了能看到的月球始终只有一面。造成这一现象的直接原因是地球潮汐锁定。当月球自转的周期与围绕地月质心的公转周期相同时,人类只能看到它的正面。以甩链球为例子,当一个人牵着链球的绳索原地旋转,使链球做离心运动时,以地面为参考系,链球绕着人做公转运动并进行自转。当链球转完一圈,回到原来的位置,它的自转也正好刚满一圈。在这个过程中,只有一面会一直朝向人。

尽管月亮只有一面朝向我们,这并不意味着月背没有任何光照。在月球自转的条件下,月球各个地方都会被太阳照到。月球正面除了有太阳提供光照,还有来自地球的反射光源,所以正面接收的太阳辐射会比背面的更多。

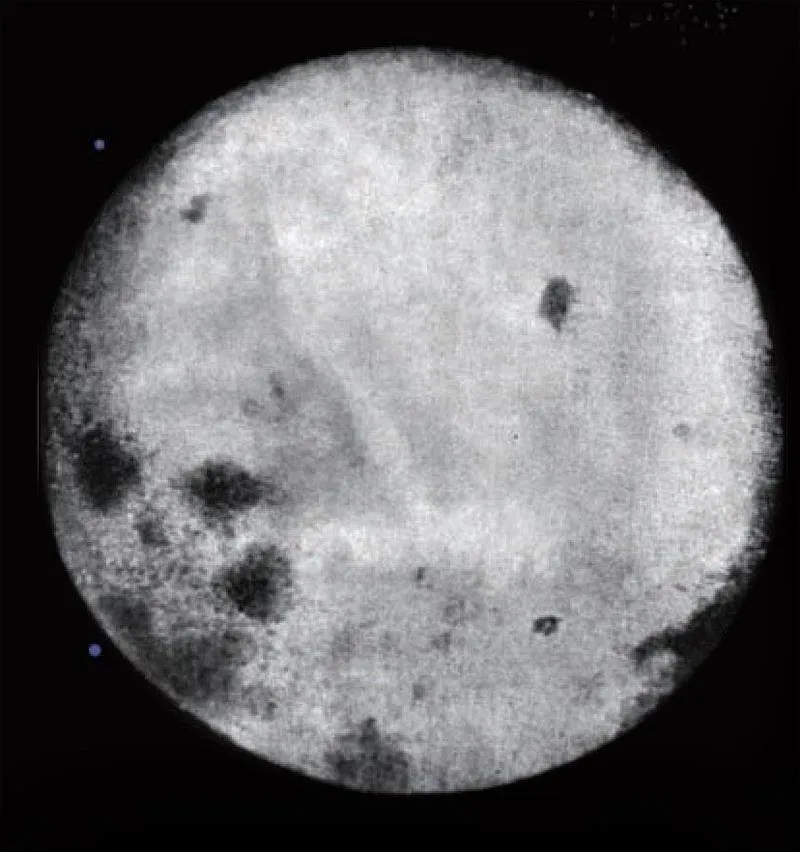

地球上的人类真的永远看不到月球的背面吗?其实我们能看到的不止是半(50%)个月亮。由于太阳引力、月球的公转轨道是椭圆形轨道、月球赤道与公转平面有6.7°的夹角、观测者的视角受地球自转变化等诸多因素的影响,我们看到的月球表面其实比想象的范围要大——我们最多能看到月球表面的59%,这种现象我们称之为月球的天平动。直到人类进入了航天时代,月球背面的一些细节才逐渐被人所知。1959年,苏联的月球三号探测器第一次拍摄到了月球背面的照片,让人类第一次了解到月背的地质状况。但受到技术和资金的限制,再加之月背的航天通信受到阻挡、月球远端的导航信息缺乏,在此后的几十年里,人类对这片神秘区域的了解少之又少。直到2004年,中国探月工程(亦称嫦娥工程)正式启动,我们中国人开始了对月球的全方位探索,当然也包括月球背面。

阿波罗盆地:月背地质变迁的标本

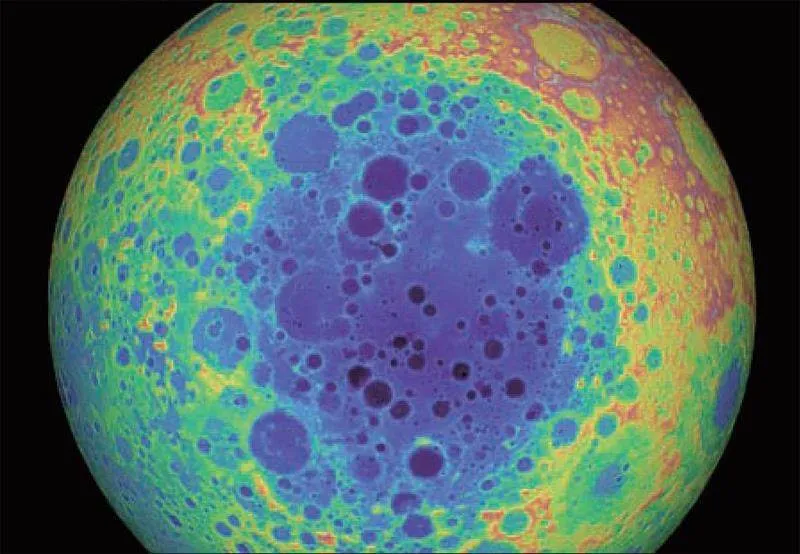

与月球正面不同,月球背面有将近97.5% 的区域都是环形山和撞击坑,地表的粗糙程度和地形起伏程度远高于正面。这些环形山都是月球为保护地球免受陨石撞击所留下来的产物。有这么多的环形山,为什么科学家会将着陆点选定在南极- 艾特肯盆地的阿波罗环形山呢?

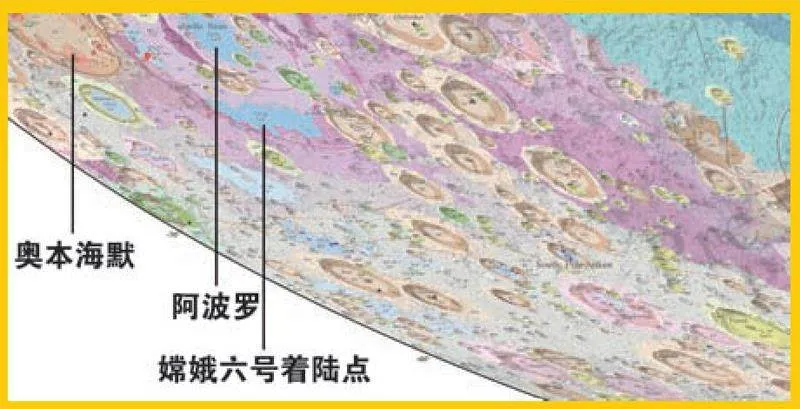

南极- 艾特肯盆地是太阳系最大最古老的盆地之一。在这个盆地内,分布着许多小天体撞击月面留下的撞击坑,较为有名的包括奥本海默环形山、阿波罗环形山以及嫦娥四号的着陆地——冯· 卡门环形山。这个盆地大致是一个492 万平方千米的椭圆形,深约13 千米,约占月球表面积的12%。它的形成大约是在43 亿至45 亿年前——一次猛烈的撞击,在该地区造成了大量熔融物质和溅射物堆积,形成了现在非常明显的黑色熔岩“海洋”。在这次撞击事件中形成的大型撞击盆地对月壳、月幔的结构和组成产生了深远影响,月壳和月幔的物质溅射到撞击坑周边,那里是研究月壳和月幔的理想区域。而阿波罗环形山无疑是其中的典型代表。

阿波罗环形山位于大盆地的东北部,除了有几个较大的平原,月面地势起伏较大,内部还有数个撞击坑,地质环境非常复杂。与月面其他地方相比,阿波罗盆地大概是月壳最薄的地方了。它独特的地质结构和土壤成分让嫦娥六号最终选择在这里进行月壤采样。人类通过这些月壤样品,不但可以分析月球表面的土壤成分,还能了解月球形成初期陨石撞击对月球的影响,以及推测月幔的成分和地质结构。

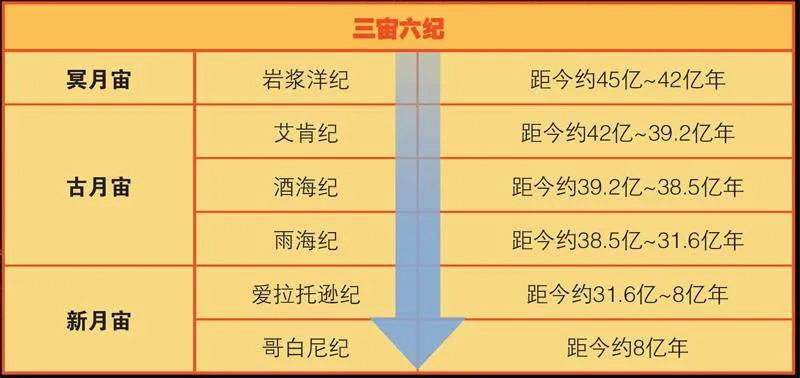

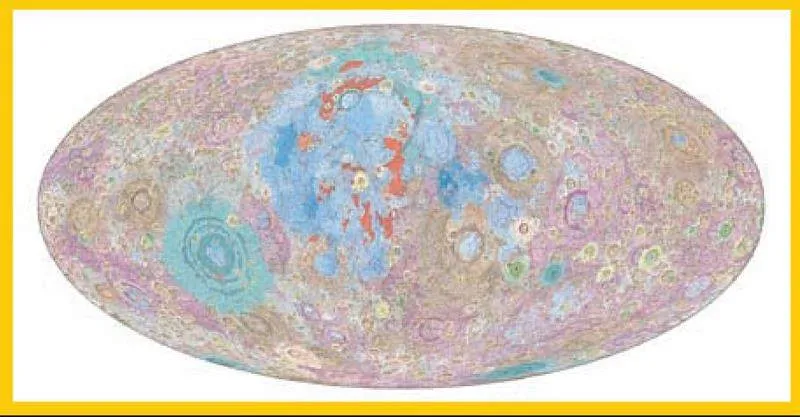

南极- 艾特肯盆地在月球地质演变史中具有很重要的地位。近期,以欧阳自远院士为首的中国科学家团队发表了1∶250 万的全球首个高精度全月地质图,展现了极为详细的月球地质演化信息。这份高精度地质图开创性地将月球的地质年代划分为了“三宙六纪”。其中的艾肯纪以南极- 艾特肯盆地的名字命名。从月球年代学的角度来看,南极- 艾特肯盆地形成于月球岩浆洋凝固、月球刚形成月壳的年代,是月球由内部动力(岩浆运动、地质构造)向内外动力(太阳辐射、小行星撞击) 转变的重要时间点, 标志着月球艾肯纪的开始。月球地质图显示,阿波罗盆地是典型的艾肯纪盆地构造,这片区域可能分布着月球上最古老的岩石。此前美国的阿波罗计划、苏联的月球号探月计划和嫦娥五号采集的样品均来自月球正面,地质年龄大都在20 亿年至30 亿年前,嫦娥六号采集到样品的地质年龄也许将远超之前样品的地质年龄。从这里采集的月壤样品能更好地帮助我们了解艾肯纪的地质变迁史。

挖掘月背的“土特产”:月壤里究竟有什么?

纵观60多年的人类探月之旅,美国通过阿波罗计划先后6 次共带回了381.7 千克月壤,苏联通过3次月球号任务共带回了326克月壤,中国嫦娥五号带回了1731克月壤,嫦娥六号带回了1935.5克月壤。你是不是感到好奇,人类不惜代价从月球带回月壤究竟有多大的价值呢?月壤里究竟有什么?

月壤有几十米厚,土壤结构松散,颗粒平均大小约为100微米。由于其颗粒过细,又被称为月尘。通过显微镜观察,你可以发现月壤大致是一些岩屑、角砾、粉末,有时候我们甚至能发现小颗粒的火山灰,说明它们都是在早期火山岩浆运动中产生的,而这些由火山产生的黑色玄武岩在强烈的风化和地表巨大的温差作用下分崩离析,最终形成了这种松散的土壤。

从化学的角度来看,月壤的矿物成分包括斜长岩、钛铁矿、赤铁矿、二氧化硅等,化学元素含量比例最高的几种元素是氧、硅、铁、钙、铝、镁等。其中铁元素是含量第一的金属元素,这也就是为什么月面的颜色呈现灰色。这些元素在地球上都存在,从另一方面证明了地球与月球物质的统一性,但并不能证明月球来自地球。

月壤对于人类而言是无穷无尽的宝藏。以嫦娥五号从风暴洋带回的样品为例,中国科学院在研究月壤的过程中发现了月壤含有天然的玻璃纤维,证明了人类在月球上能够就地取材加工生成玻璃材料,有利于人类未来在月球建立基地。氦的同位素氦-3也是人们从月壤中发现的,与地球相比,月球上的氦-3存储量大得惊人。月球没有大气层和磁场的保护,太阳风能直接到达地表,所以氦-3就随着太阳风沉积在月壤中。氦-3是人类未来开发可控核聚变技术的理想能源材料,清洁高效。月球上的氦-3 能满足人类上万年的能源消耗,是中国未来运营驻月基地的理想能源之一。

嫦娥六号采样地阿波罗盆地富含苏长岩、斜长岩。苏长岩在以前的月壤样品中少有,它可能是来自月幔的物质,也有可能是从岩浆洋纪到艾肯纪阶段的岩浆冷却分层留下来的物质。人们可以通过这些月壤来揭露更多科学奥秘。此外,月球南极附近的永久阴影区可能存在大量水冰物质,虽然挖掘水冰物质是嫦娥七号的使命,但如果能提前找到水冰样品,那将有助于人类更早在月球上驻扎。

此次嫦娥六号挖掘月壤后出现了一个很有趣的现象:采集后的月面竟然呈现出一个大大的“中”字。科研人员称这只是一个巧合,他们前六次采样都是按顺序依次采集的,后两次对样本动态调整才导致了“中”字的出现。

本来他们还要多铲几处,没想到在第八铲后容器已经满了。这大大的“中”字,是中国人追逐星辰大海、见证中国航天事业崛起的纪念碑。

通过这一次的探月之旅,科学家肯定能挖掘月壤的更多价值,很可能发现更多关于月背的秘密。