看见改革的磅礴伟力

为贯彻落实习近平总书记关于实施乡村振兴战略的重要论述和党的二十届三中全会精神,2024年盛夏,首都师范大学马克思主义学院学生实践团队深入寻访京郊道德坑村。在乡村振兴大舞台上,同学们用眼、用心、用情感悟新时代乡村的发展变革。

位于北京怀柔区宝山镇的道德坑村,因独特的自然风光、丰富的民俗文化和红色教育资源而闻名。如今,这个小村落正迈步走在农文旅深度融合的新征程上。

甫一到村,其风貌就让我们耳目一新。大家想不到在北京最北的崇山峻岭之中,竟然还有这样一座小山村:两山环抱,一水前流,沥青路面平整向前看不到尽头,绿树如荫,花开如簇。还有周围村民脸上洋溢的友善笑容,这一切无不让人感受到新时代美丽乡村的崭新气象。

村两委班子早已在大队部门口等候我们多时,党支部书记高国民热情地接待了我们。他是十里八乡有名的“能人书记”,借着国家乡村振兴的东风,高书记带着全村上下团结一心共同奋斗,让道德坑村从10余年前的市级贫困村摇身一变成为全国文明村。

弘德烈士陵园

我们的第一站选在了道德坑村的弘德烈士陵园。据《怀柔县志》记载,道德坑村原是晋察冀革命老区,曾一度是冀热察军区司令部所在地。道德坑吉尔辽野战医院,是当时医疗条件相对较好的一所医院,是华北地区最大的后方机动医院,主要接收1947年至1950年期间,平津战役、喇叭庙战役及延庆康庄战役受伤的革命战士。据不完全统计,到1949年新中国成立,总医院撤离时,村里先后收治伤员达3万多人,至今仍有600多名革命英烈长眠于此。道德坑村的红色血脉正是熔铸于此。

村北,石牌坊高高耸立,沿途青松翠柏蔚然成林,纪念碑矗立在白石高台上,“革命烈士永垂不朽”8个大字在西风残照下字字如血。据随行的村民李大爷介绍,当时医疗药品器械极为短缺,宝山地区的老百姓负责为部队提供后勤服务。村民把伤员用担架抬到冀热察区最大的后方医院——道德坑村后方医院疗伤。除筹集军粮外,道德坑及周边留村的妇女还担负起缝军衣、做军鞋、护理伤病员的繁重任务,小小的道德坑村出现了“家家是病房,户户住伤员”的感人场景。村民们为伤员接屎接尿、喂水喂饭、拆洗衣被,谱写了一曲水乳交融的军民鱼水情,红色革命精神在此传为佳话。后来,这句话还被编进了村歌之中。

我想,历史之所以有魅力,就在于其与当下密切相关;理论之所以有生命力,正因为其与现实紧密相连。革命年代,先烈们为了人民的幸福生活,甘于拼却无量头颅无量热血换来红色江山。新时代里,道德坑村的领路人抓改革、促发展,一切只为让人民过上更好的日子。

红色体验基地

党的二十届三中全会提出“完善强农富农惠农政策支持制度”。在村中的几日,道德坑村美丽的村容村貌和完善的服务设施都让我们深刻体会到只有持续发力,久久为功,才能把乡村全面振兴从宏伟蓝图真正实现在高山溪谷、田园村镇之中。

2012年,在怀柔区委的帮助下,道德坑村启动“道德坑弘德烈士陵园修复”项目,并对战地医院旧址进行挖掘和保护,还建设了纪念场馆,完善了弘德烈士陵园、冀热察军区后方医院遗址、农户病房旧址、弘德烈士陵园展馆,即“一园两址一馆”的基础建设。2017年SyVeEbrhHHIYMJrl4LdUAA==,道德坑村开始逐步发掘村庄独特的红色文化资源,不仅成立了公司,还把人在城区、房在山村的普遍情况有针对性地盘活、整合、处理,打造了红色体验基地,为乡村人员就业提供岗位,也以集中连片的基地建设实现了乡村文旅的高质量发展。

当我们一行人在村北走访时,村支部书记激动地指着不远处山坳里的一大片郁郁葱葱介绍道,那就是村庄的集体林地,也是道德坑村准备发展的支柱产业,如今村里正发展林间产业和林下经济。高书记自豪地说:“有了林场就不会差钱,总不能端着金饭碗还要饭去。”

绿水青山就是金山银山,这种可持续的绿色发展理念,给村两委找到了致富路,吃下了定心丸。道德坑村距离怀柔城区有100多公里,从怀柔城区到这里需要在盘山路上颠簸2个多小时。因距离城区较远,村民们很少有机会走出大山。怎样让大家足不出户就收获幸福,享受到与城区居民相同的配套设施,成了当地政府关心的头等大事。

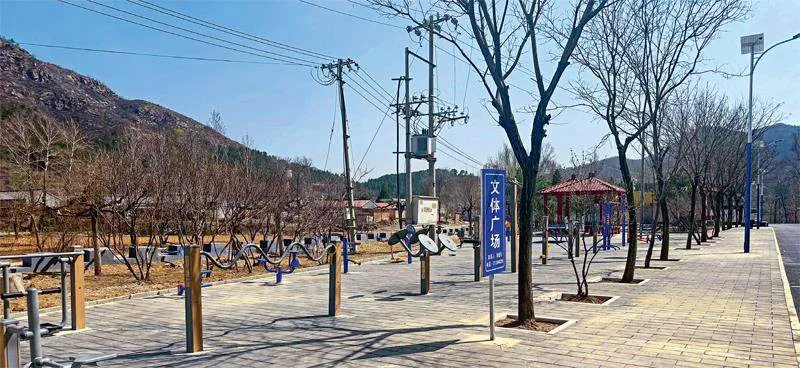

为深入学习运用“千万工程”的宝贵经验,深入改善道德坑村环境,宝山镇党委政府累计投入资金600万元对道德坑整体村庄环境、基础设施等进行提质升级,使乡村“颜值”更高,“底色”更亮。政府对村里的公共环境进行了整治提升,翻修了沿街人行步道和文体广场路面,修整了村内主路,粉刷了所有破损墙面,修缮了公共座椅等基础设施,实现了全村上下“焕新”升级。

青语话宏图

习近平总书记强调,“乡村振兴不能只盯着经济发展,还必须强化农村基层党组织建设,重视农民思想道德教育”。作为马克思主义学院的学子,我们深知宣讲党的创新理论既是我们的专业优势,也是我们的责任担当。

宣讲不仅是对过往的追忆,更应是吹响未来的号角。带着在道德坑村实地调研的丰富成果与见闻,实践团宣传宣讲党的二十届三中全会有了最新鲜最鲜活的素材。我们以村内实景为依托,宣讲道德坑村野战医院的红色历史,制作了4期面向公共网络平台的“微思政课”视频。曾经收治5位伤员、一直被妥善保留至今的“老房子”,作为野战医院院部抢救伤员的兴隆寺全都成了我们的素材。当宣讲团成员站在历史的遗迹上讲述战争岁月的峥嵘往事,理论的光芒经由宣讲照进了现实。实践团的“微思政课”系列宣讲视频宣传了道德坑村的革命历史与精神风貌,搭建起了道德坑村红色资源向外部展示推广的桥梁。

此外,我们还为村民准备了一场关于二十届三中全会精神的宣讲。那天,村里的大爷大娘听说我们这群大学生娃娃要来讲一讲党的新政策和身边的新故事,早早就来到了会议室,准备好好“检验”这几天一群娃娃走街入户、跋山涉水的成果。

我们以党的二十届三中全会“深化文化体制机制改革”和“完善城乡融合发展体制机制”为主题,以道德坑村红色体验基地建设和乡村全面振兴的支柱产业重要性为材料展开宣讲。语中事乃村中事,振兴人即眼前人。在同学们激昂地讲述中,全场不时响起一阵阵热烈的掌声。

在乡村振兴的宏伟蓝图中,道德坑村以其独特的红色底蕴和绿色资源,绘就了一幅生机勃勃的新时代画卷。青年学子的脚步,不仅丈量了这片土地的变迁,更将党的创新理论播撒在了希望的田野上,让全会精神在这片热土上生根发芽。

责任编辑:刁雅琴