猪瘟的流行特征与防控措施

摘 要:猪瘟是由猪瘟病毒引起的一种具有高度传染性的疾病,可通过直接接触、饲料污染和人为等途径传播,传统的防控措施极难取得有效的结果;再加上病毒的变异与环境的改变,使得对猪瘟的防控面临着更严峻的挑战。本文对我国猪瘟疫情的流行特点及今后的防治对策进行了深入的研究,以期对养猪业的发展具有重要的理论和现实意义。

关键词:猪瘟;流行特征;防控措施

中图分类号:S858.28 文献标志码:A 文章编号:1001-0769(2024)05-0042-04

猪瘟是由猪瘟病毒引起的一种具有高度传染性的疾病。猪瘟病毒属于黄病毒科,是一种具有单股正链RNA的病毒。猪瘟具有传染性强,传播速度快,死亡率高等特点,严重威胁着养猪业的健康发展。该病具有季节性暴发、高感染率和快速传播等特点,传播方式主要有直接接触、饲料污染、泔水污染等。由于猪病毒在环境中稳定存在,使其能够长时间生存和感染,给防控带来了困难。通过严格生物安全管理,并科学地进行消毒灭源,是控制猪瘟蔓延的重要途径。

1 猪瘟的流行特征

猪瘟是一种会严重危害养猪业的传染性疾病。患病猪是该病的最主要的感染源,其分泌的唾液、眼部分泌物、鼻涕、粪尿等均携带有病毒,可污染饲料、饮水和外界环境,再经消化道传染给其他猪。自然感染是由受污染的饲料和水引起的。猪瘟的发生也与猪在宰杀时所携带的未加工产品及废弃物、污水等有关。猪瘟的传播速度快,感染范围广,且具有高致死性,感染率在严重暴发时可高达90%~100%,潜伏期一般为7 d,但在某些情况下,短至2 d,长至21 d,例如,在2023年,东北某猪场发生猪瘟疫情,感染率高达95%。疫情暴发后,死亡率迅速攀升至98%,在短短3周内,整个猪场的存栏猪几乎全部感染。猪瘟病毒在环境中存活时间长达14 d,导致饲料和饮水受到广泛的污染,后经统计发现因疫情导致经济损失超过500万元。

猪瘟按临床症状轻重可分为三个阶段:特急、急性和慢性。特急型为突发性起病,患病猪全身抽搐,皮肤、黏膜发紫,多在5 d以内倒地而死。急性型最为多见,在发病初期,患病猪在临床上表现为精神萎靡、行走缓慢、厌食或趴窝,体温可达41 ℃以上,并出现眼结膜炎、便秘和腹泻等症状。慢性型以发病晚期最常见,发病初期患病猪临床表现为消瘦、贫血、体弱,行动迟缓,并伴有便秘。在病变部位,尤其是喉部、黏膜、皮肤、膀胱、胆囊、心外膜、肾的表面散在小出血点,如麻雀卵大小[1]。肿大多汁的淋巴结呈紫黑色,周围有出血,中心灰白,呈“大理石样”,此为猪瘟的典型表现。病程较长的患病猪肠黏膜特别是回盲瓣,会形成一种环形的环形钮状溃疡,由细菌并发感染所致,但其原发病因为猪瘟病毒,所以该病变也可被认为是慢性猪瘟的一个特点[2]。

2 猪瘟暴发的主要原因

首先,猪群的整体健康水平低下是一个关键因素。近两年,由于生猪价格持续低迷,尤其在2023年,大多数时间养猪业处于亏损状态,导致猪场主在饲料营养、保健和治疗方面的投入减少,直接导致猪群免疫力低下,抵抗力下降。其次,免疫抑制性疾病的存在也加剧了猪瘟的发生。在猪瘟之后,猪场主主要关注非洲猪瘟和其他重大疾病,忽视了猪繁殖与呼吸综合征、猪圆环病毒病等免疫抑制性疾病的预防和控制[3]。由于猪瘟病毒的存在,造成了猪群对疫苗的较强免疫反应,因此,即便是给猪接种了猪瘟疫苗,也有可能会感染并引发疾病。另外,饲料受霉菌毒素的污染也是造成这一问题的主要因素。其中以黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮、呕吐霉素为代表的霉菌毒素种类较多。猪在采食了受到这些毒素污染的饲料后,会发生中wRVO8sA/QrSl7JatQEL/vBR89PXVGa595Re8QNZeHiY=毒,引起肝脏损害,免疫功能降低,从而使其发病的几率大大提高。疫苗接种方案的设计不合理,对预防和控制效果也有一定的影响。很多猪场都是参照国外的做法,未考虑本地区的生产情况及免疫情况。特别是对仔猪进行免疫接种时,母源抗体会对影响疫苗的免疫,从而产生不同程度的抗体水平,导致出现免疫耐受现象。同时,猪瘟疫苗的质量也是一个不容忽视的问题。虽然疫苗在出厂前都进行了严格的检验,但是在运输、储存、使用等环节如果操作不当,都会引发一些问题,致使其抗原含量降低,不能有效地激发机体的免疫保护能力。比如,在运送、贮存期间,如果温度太高,或是经过稀释的疫苗存放太久,都可能会影响疫苗的效力。

3 猪瘟的防控措施

3.1 制定合理的免疫程序

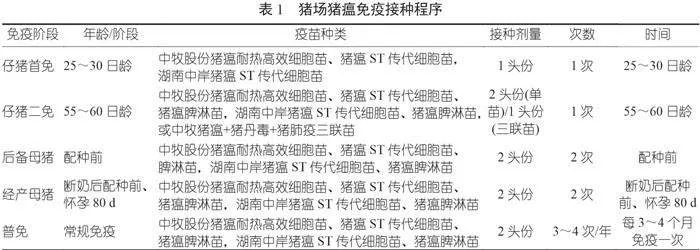

首先,仔猪在25~30日龄时应进行首免,每头仔猪接种1头份的猪瘟疫苗,如中牧实业股份有限公司(以下简称“中牧股份”)生产的猪瘟耐热高效细胞苗、猪瘟ST传代细胞苗或湖南中岸生物药业有限公司(以下简称“湖南中岸”)生产的猪瘟ST传代细胞苗。接着,在55~60日龄时,对保育猪进行二次免疫,每头接种2头份的猪瘟疫苗,或使用中牧股份生产的猪瘟+猪丹毒+猪肺疫三联苗1头份进行免疫接种。对于后备母猪,在配种前应免疫接种两次,每次接种2头份的猪瘟疫苗,这些疫苗包括中牧股份的猪瘟耐热高效细胞苗、猪瘟ST传代细胞苗、猪瘟脾淋苗或湖南中岸的猪瘟ST传代细胞苗、猪瘟脾淋苗,三联苗则推荐在空怀期接种。经产母猪可以采用跟胎免疫的方法,在断奶后配种前接种2头份猪瘟疫苗,怀孕80 d时再进行一次加强免疫。此外,猪瘟活跃的猪场也可采用普免,每年免疫3~4次,每次接种2头份疫苗。表1列出的免疫程序可以确保猪群在不同生长阶段均能获得足够的免疫保护,从而有效预防猪瘟的发生和传播。

3.2 科学地消毒灭源

首先,要对猪场进行每周2~3次的预防性消毒,并选用适当的消毒剂,以减少病原体的感染。猪瘟病毒是一种对氯类、含溴类、过氧化物类、卤素类、碱类消毒剂敏感的病毒,在消毒过程中,要针对不同的消毒对象及污染情况,选用适当的消毒剂。首先,猪场应每周进行2~3次消毒,并选择合适的消毒剂,以降低疫病发生概率。例如:用碘制剂、过硫酸氢钾、二氧化氯等洗手;脚盆中的消毒剂宜选择醛、烧碱、复酚等;用戊二醛、复合苯酚和过硫酸氢钾对汽车的车身进行杀菌;可用过硫酸氢钾、过醋酸等对活猪进行消毒;常用的消毒方式有:过硫酸氢钾、二氧化氯等,经研究表明,这两种药剂对猪瘟病毒的杀灭时间为90 s。

其次,要根据具体的条件选择相应的消毒方式,如常用喷雾消毒法对畜栏、地面、墙壁等处进行消毒,可以用明火对地面和墙壁上不能燃烧的地方进行消毒;通常采用喷洒法对室内空气进行消毒[4]。

三是要严格按照使用说明,在进行消毒前,要将所有的污物都清除掉。严格按照由内而外的次序,对猪舍内外、生活区、场内外进行消毒,防止交叉感染。在寒冷的气候环境中,可以加入一些防冻剂,如氯化钠,甘油等。只有采取科学合理的消毒措施,才能使猪瘟得到有效的控制。

3.3 强化管理措施

首先,大中规模化猪场要将猪场合理地分为净区与污区,其中净区为生产区,其他地方如无害化处理区、堆粪区和出猪区等作为污区,并集中布置在生产区的下风向。这种布局能有效确保管理流程单向流动,减少交叉感染的风险。在生产区内,育肥舍应位于产房和保育舍的下风向,以防止猪瘟病毒通过空气传播。日常管理需按照由产房、保育舍到育肥舍的顺序进行,确保从净区到污区的流动严格遵循消毒程序。

其次,控制人员进出是防控猪瘟的另一关键措施。实行区域封锁,所有外来人员都不能进入。在进入猪场之前的3 d之内,不要到其他猪场、农贸市场或屠宰场。进入生产区的人员应沐浴更衣,换鞋,并做好鞋底的消毒工作。另外,引种时要选择信誉好的猪场,引入的猪要隔离21 d后才能混群,防止交叉感染[5]。出售生猪时,必须在猪场墙旁设立隔离栏,外来人员不可入内选购。出猪区的设计要方便清洁、消毒,并设置排水沟、挡鼠挡板,保证猪舍的清洁。同时,要定期检查与清洁饮水设施,并对贮桶及饮水器具进行定期消毒,以保证猪能够饮用到清洁的水。只有这样,才能使猪瘟得到有效的控制,才能保证生猪养殖业的健康发展。

4 结论

猪瘟作为一种传播速度快、死亡率高的动物传染病,可通过环境污染、饲料及饮水等途径传播。猪感染后的潜伏期为2~21 d,可分为急性、慢性两种,对其的防控要从免疫接种、管理、环境卫生三个环节着手。建立合理的免疫预防方案,定期开展疫苗接种,严格落实“洁净区”、“污染区”、“人员出入”、“保证饲料、饮水安全”、“强化健康监控”等生物安全措施,是实现猪瘟防控的重要环节。只有采取综合性的防治对策,才能有效地控制猪瘟的蔓延,保证生猪的健康,保证生猪生产的平稳发展。

参考文献

[1] 高从友.猪瘟的防控现状与对策[J].畜牧兽医科技信息,2022(10):183-185.

[2] 郝佳惠.规模化猪场猪瘟的综合防控[J].今日养猪业,2022(5):85-87.

[3] 苏里.如何认识猪瘟[J].新农业,2022(15):71-72.

[4] BLOME S,STAUBACH C,HENKE J,et al.Classical swine fever-an updated review[J].Viruses,2017,9(4):86.

[5] BEER M,GOLLER KV,STAUBACH C,et al.Genetic variability and distribution of classical swine fever virus[J].Anim Health Res Rev, 2015,16(1):33-39.