游戏故事与格子画的相遇

绘画是幼儿表达自己思想与情感的一种手段,是能够替代文字的表现方式,是除母语以外的另一种语言。对幼儿来说,没有不会画,也没有画得不好这一说,绘画更多的是幼儿感情和思维的表达媒介。但是在幼儿园的绘画教学中,除了意愿画,教师很多时候会限制题目、题材,教学过程往往存在固定的模式:引起兴趣、示范讲解、幼儿作画、教师讲评。幼儿也已经习惯了这种模式,这样导致幼儿的思维能力被限制,画作失去了稚嫩、率直与纯情,更像是教师范画的仿制品。这在一定程度上扼杀了幼儿的想象力和创造力。

笔者在大班的教学过程中探索格子画教学,在改变固有教学模式方面做了初步探索。

一、格子画的起源

大班幼儿绘画的目的性增强,已能够初步将大脑中的表象用绘画的形式表现出来。因此,教师在美工区与阅读区都投入了不同的材料供幼儿绘画。一次,在餐后活动时,笔者无意中看到几名幼儿在画本上分小格自由涂鸦,有三格、四格、五格不同的形式,并与身边的伙伴分享他们的乐趣。有了带动,在美工区时常会有三五成群的幼儿,边画边交流。笔者在倾听幼儿交流的时候,发现原来孩子们把绘画变成了连环画模式,内容可能是刚玩过的游戏、刚听的新故事、身边发生的趣事或感兴趣的动画片等,非常生动有趣,幼儿表现出的情感也很真挚。笔者从中获得了启发,何不参考《父与子》的四格漫画,再根据大班幼儿的年龄特点,创作一些能体现幼儿童真童趣的“格子涂画”呢?

有些幼儿参与这种有趣的作画方式时乐于用四格的形式,就像一个故事要有起承转合,正好可以安排进四格里,这也有利于幼儿的情感表达。于是,绘声绘色的格子画开始了它的旅程。

二、格子画的蜕变

虽然幼儿有了一些前期经验,绘画活动中的故事教学也开展得有声有色,但在实际绘画过程中,有的幼儿感到无从下手,有的幼儿绘画内容单一,有的幼儿不知道如何表达。格子画不是单单对一个物体的写生或涂色,也不是一个静止不动的内容模仿,它是幼儿生活经验的体现和内心情感的表达,经过一段时间的实施,笔者从中摸索出一套适合幼儿的循序渐进的教学引导方式。

1. 从“模仿”开始,激发幼儿绘画兴趣

(1)通过绘本阅读、诗歌欣赏等方式开阔眼界

模仿是幼儿的天性,是成长发展的必经阶段。但这里的模仿并不是指教师出示范画,幼儿照搬全抄。而是教师通过绘本阅读、诗歌欣赏等方式让幼儿初步了解格子画的形式,引发兴趣,积极引导幼儿学会欣赏美的事物(作品),开阔眼界,创作出属于自己的绘画作品(格子画可以是三格、四格、五格、六格等)。例如,幼儿欣赏完《蚂蚁和西瓜》的故事后创作了格子画(见图1),并根据格子画讲述了一个故事:①炎热的夏天,蚂蚁发现了一块西瓜,可是这么大的西瓜怎么搬回去呢?②小蚂蚁找来很多的小伙伴一起抬西瓜。③小蚂蚁把西瓜抬回了家。④大家一起分享甜甜的西瓜。⑤小蚂蚁们吃得可开心啦。⑥小蚂蚁们把吃完的西瓜皮当滑梯玩。

(2)引导幼儿挖掘身边的“美”

每个幼儿都有一双发现美的眼睛,他们看到的世界与成人看到的世界大不一样。以往的绘画模式是单幅作品,虽然也有一些故事情节,但缺少了一些孩子特有的生机活力。自从加入了四格画,就有了一些以往看不到、想不到的惊喜。比如,秋天满地落叶的时候,教师带领幼儿欣赏秋天的画面,他们会在画作上表现出“一箩筐”的秋天的美景。幼儿被点燃绘画热情后产生了极大的兴趣,愿意释放内心的感受,从而创作出具有童心的格子画作品。

2. 迁移经验,抒发真实情感

在格子画实施一段时间后,笔者发现,越是幼儿熟悉的事物越能令幼儿自如地表达;越是发生在幼儿身边的事物越会在他们的头脑中留下深刻的印象。这些事物都能引发他们强烈的绘画兴趣,并在其中融入真实的感情。

(1)丰富幼儿生活经验,让画面具有表达力

格子画与众不同的地方就是画面生动。而丰富幼儿的生活经验就能丰富幼儿作画的灵感,如日常活动中的消防演习、体育运动等。每次活动结束后,幼儿会主动进行创作,通过亲身体验,描绘出生动、真挚、充满情感的格子画作品。

(2)情感是行动的动力,让画面具有渲染力

情感是行动的动力。有一次,格子画作品的主题是“我喜欢的冬天”,润润小朋友刚开始时感到无从下手,教师进行引导:“爸爸、妈妈冬天带你出去玩吗?遇到哪些特别喜欢做的事情?”“有啊,我们一起去了天目山看雪,堆雪人,泡温泉,那是我最开心的一个冬天,我可喜欢下雪了。”润润小朋友兴奋地回答。经过引导后,润润创作出了有足够渲染力的作品。

3. 激发想象,制造情感快乐

有人可能会产生疑问—格子画不就是画一些幼儿身边发生的事情吗?对幼儿的想象力会不会有束缚?不,恰恰相反,格子画里的想象力可以是天马行空的,幼儿在宽松、愉悦的绘画氛围里可以大胆想象、无限创意。

(1)提供辅助材料发展想象力

教师可以提供辅助材料,引导幼儿培养空间方面的意识和发挥想象力。如提供幼儿喜欢的贴纸,让幼儿随心粘贴,再进行填画。这类画面有很强的代入感,能让幼儿身处其中体会并表达乐趣。

(2)多种形式牵引发展想象力

幼儿喜欢故事、儿歌、音乐、游戏。教师可以把难以理解的主题内容编成故事或者儿歌,加强趣味性。如格子画的主题是“神奇的大树”,教师把它编成一个神话故事,幼儿听着听着就浮想联翩,自然想象出各种神奇的画面。

三、格子画的收获

经过一段时间的实践、探索与改进,格子画教学取得了一定的成效。

1. 说—畅所欲言,促进幼儿情感表达

幼儿的绘画作品本来就是拿来说与听的,不管是单幅画还是格子画。而格子画能从事情的发生、情节、转折、结局展开,表达的都是幼儿感兴趣或自己身边发生的一些事情,很多幼儿会借助格子画来表达自己内心的情感,不管是难过还是快乐的,都值得去听一听、看一看。

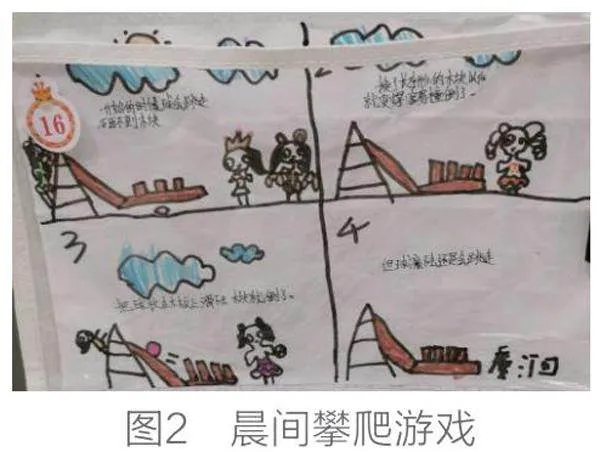

(1)用格子画表达游戏的快乐

游戏是快乐的,幼儿也有很多快乐的事值得去记录、分享。之前孩子们往往在画游戏故事时无从下手,现在孩子们已经能将整个游戏故事画成四格、五格画(见图2、图3),能很详细地记录每个游戏环节的故事,充分表达玩游戏的快乐。

(2)用格子画表达烦恼

经常会有父母来询问:“最近孩子回家总是乱发脾气,心情也不好,问他也不理。”其实,每个孩子在成长过程中都会遇到许多烦恼,可能是一些微不足道的小事,语言表达能力不足容易让幼儿在情感表达上出现障碍。通过格子画则可以很清晰地表达自己的情感,在绘画过程中尽情释放情绪,把烦恼融化在格子画当中。幼儿开始习惯于用格子画的方式来抒发情感。以画读心,教师或父母可以根据幼儿的情况及时进行心理辅导,这有利于幼儿健康成长。

2. 画—活灵活现,激发幼儿绘画兴趣

在大班开展格子画的阶段当中,原来画画时无从下手或不喜欢涂色的幼儿都会乐在其中地自由创作,因为这是属于孩子的个人空间、秘密基地。他们开始爱上这种作画形式,就像日常的游戏一样,享受绘画的乐趣。平常的绘画教学中,孩子们也经常会问:“老师,今天画格子画吗?”孩子们用格子画创作了很多好作品,用自己的方式去表现对世界的认知与感受。艺术要引导幼儿用自己的方式去表现美和创造美,这就是格子画带来的收获。

3. 记—点滴记录,让幼儿的成长看得见

定期开展格子画活动,并把幼儿的作品装订成册,可以记录下幼儿的日常生活。想象一下,当孩子长大成人后,翻开厚厚的画话册,看到其中记录的自己小时候的点点滴滴,这份礼物该有多珍贵。在整理格子画的过程中,教师通过对作品进行分析、研究、探索,能够更好地指导幼儿的日常绘画活动,从而真正成为幼儿的支持者、合作者、引导者。

四、格子画教学的反思

1. 存在个体差异

不同的孩子画出的作品肯定有所不同。有的孩子喜欢用点、线、圆来表达,很少出现头足人像的绘画方式,但是表达起来完全没有问题。有的孩子一开始就能用头足人像来画人,会用观察的眼睛去模仿画各种事物。虽然幼儿作品存在着差异,但每个孩子都能用自己的方式用表达内心的情感,都值得赞扬。教师要用欣赏的眼光去看待作品,要尊重每个孩子作为完整的个体所表现的个体差异,不要用整齐划一的标准去衡量孩子。

2. 欣赏角度的不同

幼儿园举行绘画创作大赛时,很多评委还是会用“像不像”“好不好看”的标准来评奖。如果将格子画与这些标准“美”来比的话,它们真的算不上“好看”,因此,每次评比总会给一些幼儿带来心理上的落差,教师在实际操作过程中应及时去填补这个落差。格子画不仅仅是一种绘画表现形式,更是幼儿对生活的稚拙表达,作品中出现的艺术趣味,并不是幼儿有意的追求,而是他们情感的真情流露。教师要不断尝试与探索,使绘画内容更加丰富,表现形式更加多元。

(作者单位:浙江省丽水市莲都区灯塔幼儿园教育集团)

责任编辑:孙昕