五胞疑云:罗聘《纨扇仕女图》真伪及关系考证

摘 要:罗聘是“扬州八怪”中的殿军人物,在绘画风格与特质上集扬州画派之大成,并且能在创作上别开生面,指头画就是其创作中的一种。罗聘现存多幅指画仕女图和笔画仕女图,分别藏于旅顺博物馆、扬州博物馆、上海博物馆、天津历史博物馆和兴华博物馆。文章以罗聘不同时期绘画风格与交游作为线索,对现存仕女图进行分析。

关键词:罗聘;仕女图;指画

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2024.18.001

罗聘生于1733年,卒于1799年,享年67岁。原籍安徽歙县,有“两峰”“两峰道人”“花之寺僧”“师莲居士”“衣云道人”“却尘居士”等称号。罗聘是“扬州八怪”画家之一,技艺全面、功力深厚、风格独特,是“扬州八怪”群体的殿军人物。他的绘画题材十分广泛,人物肖像、鬼神佛道、山水花卉都很擅长。秦祖永在《桐阴论画》中将罗聘的绘画列入“神品”①,赵怀宇在《扬州图经》中对罗聘的极高评价“吟坛首北翁,画法数南罗”②,直接将罗聘在画坛的地位与翁方纲在诗坛的地位相提并论,可见罗聘在扬州画派中的地位特殊。

罗聘在绘画风格与特质上集扬州画派之大成,并且能在创作上别开生面,其指画在画史上留下浓墨重彩的一笔。指画指的是用手掌、手背、指头、指甲等直接蘸墨或颜料进行绘画,指画的创作讲究用指、用墨等变化。清以前仅有唐张璪用指头作画,清初有高其佩始在北方以指头作画,罗聘也尝试用指头创作,不仅丰富了自己的绘画形式,也为指画在南方的延续起到了不可忽视的作用。关于罗聘指画的研究不多,杨慧东在《罗聘》一书中对罗聘向高克恭和高凤翰学习指画进行简要概述与猜测③;旅顺博物馆刘兆程认为罗聘的指画应师承于朱孝程④。罗聘的仕女图现存五幅,其中指画仕女图三幅、笔画仕女图两幅。笔者在前人研究的基础上,以罗聘不同时期绘画风格与交游作为线索,对现存仕女图进行分析。

1 五件馆藏作品画面内容与钤印考证

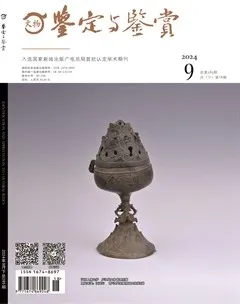

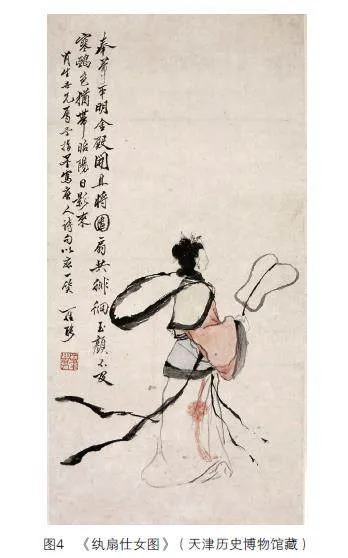

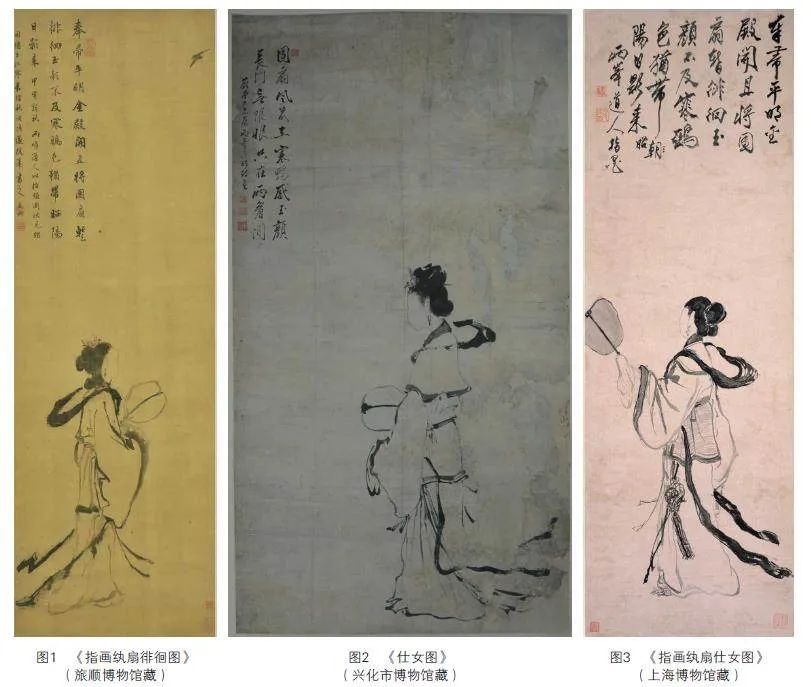

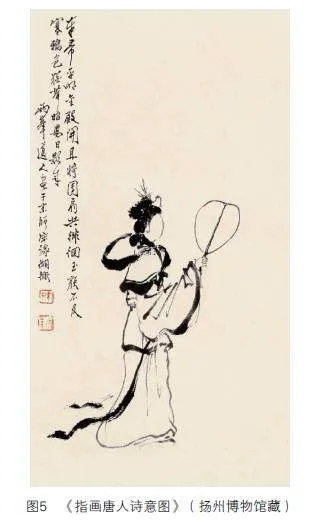

现存罗聘仕女图分别藏于旅顺博物馆、兴化市博物馆、上海博物馆、天津市历史博物馆和扬州博物馆,风格不尽相同。

《指画纨扇徘徊图》(简称“旅顺本”,图1),立轴,绢本设色,纵98厘米,横31.9厘米,现藏于旅顺博物馆。画面上无罗聘署款钤印,左侧有题识“奉帚平明金殿开,且将团扇暂徘徊。玉颜不及寒鸦色,犹带昭阳日影来”,署款“甲寅新秋两峰道人以指头图此见赠,回忆王江宁长信秋词语,遂援笔书之,春湖”,钤印“吾庐”(朱文圆印)、“杨溪”(朱文圆印)、“宗瀚私印”(白文方印),收藏印有“朗庵秘玩”(白文方印)“万氏平生真赏”(朱文方印)“龚澹庵收藏书画”(朱文椭圆印)。

《仕女图》(简称“兴化本”,图2),立轴,水墨纸本,纵102.5厘米,横52厘米,现藏于兴化市博物馆。款识为“团扇凤前立,寒鸦感玉颜,长门无限恨,只在两者间。蔚堂大兄属两峰罗聘诗画”,钤印“生于癸丑”(朱文方印)、“罗聘”(白文方印)、“金牛山人”(朱文方印)、“两峰”(白文方印)。

《指画纨扇仕女图》(简称“上博本”,图3),立轴,纸本水墨,纵82.7厘米,横27.6厘米,现藏于上海博物馆。画心上方自题王昌龄《长信秋词》,署款“两峰道人指墨”,钤印“扬州罗聘”(朱文方印)、“衣云或尚”(朱文方印),收藏印有“松谷珍秘”(朱文方印)、“虚斋”(白文方印)。

《纨扇仕女图》(简称“天津本”,图4),立轴,纸本水墨,纵54厘米,横29厘米,现藏于天津市历史博物馆。画心左侧自题王昌龄《长信秋词》,署“两峰道人画于京师麻线胡同”,钤印“罗子”(朱文方印)、“两峰”(朱文方印)。

《指画唐人诗意图》(简称“扬博本”,图5),立轴,纸本设色,纵62厘米,横30.5厘米,现藏于扬州博物馆。画心左侧自题王昌龄《长信秋词》,署款“肖生世兄属予指墨写唐人诗句以应一笑,罗聘”,钤印“两峰道人”(朱文方印)。

旅顺本署款中有时间记载,由“甲寅新秋”可以推算出这幅画应是乾隆五十九年(1794)秋天创作的。“春湖”应为李宗翰,临川人,1793年考取进士,官工部侍郎。罗聘曾三上京师:第一次是乾隆三十六年(1771)至次年(1772),第二次是乾隆四十四年(1779)八月至同年十二月,最后一次进京是乾隆五十五年(1790),这次在京住的时间最长,一直寓居到他去世,共八年之久⑤。三次进京,罗聘交往的人群中不乏博学通才的文人与声名显赫的官僚。乾隆甲寅年是罗聘第三次入京的第四个年头,此画应是罗聘在京师所作赠予友人李宗翰的。收藏印中的“朗庵”为林熊光(1897—1974),字朗庵,是台湾板桥林本源家族成员之一,也是近代不容忽视的收藏家。林熊光曾祖父林国华喜爱收藏字画,与吕世宜交往匪浅。“吾庐”是吕世宜(1784—1855)的别号,吕氏好文嗜古,是闽台两地著名的书法家、金石学家,著有《爱吾庐题跋》《爱吾庐文钞》等。吕氏与林氏家族交往密切,在林家二十余年,吕氏在林家的大力支持下,广泛搜集古人佳迹⑥。林熊光很有可能是在吕氏或是其家族的手上获得此画。旅顺本历经这么多名家收藏,其真伪性毋庸置疑。

除了旅顺本有纪年外,其他四个版本都没有时间记载,好在罗聘应酬类作品居多,在作品上能看到交游人名。扬博本中的“肖生世兄”是陈嵩(约1736—1799),字中岳,号肖生,能诗,精绘事,画梅出色,常与罗聘、张赐宁、董洵、钱东等画坛名流书画雅集,与翁方纲、洪亮吉、刘墉、法式善、吴锡麒等硕儒近臣诗书往返,与罗聘一样是“北上寻机”的画家之一。罗聘和陈嵩年纪相仿,兴趣相投,在共同好友汪之珩的引荐下,罗聘和陈嵩于乾隆二十九年(1764)在丰利相识,此时罗聘30岁。罗、陈二人再次相遇是十六年后,乾隆五十五年(1790)两人交往十分频繁,与数位名家共同创作《研山图》。1795年7月,罗、陈二人还参与吴谷人、王蔚亭合宴⑦。由此,扬博本的创作时间可能在1764年或者1790年之后。兴化本中的“蔚堂大兄”为孙延,生卒不详,字寿之,号蔚堂,江苏吴县人,自称“九梅居士”,工诗词、篆隶、书画,善写生墨梅。其交友事迹不详,故兴化本的创作时间难以判定,孙延一生都在苏州、扬州等几处活动,两人都爱画梅,可能是以画梅结识。若兴化本真为罗聘所绘,应是在扬州所作。上博本中的“虚斋”应为庞元济(约1864—1949)之印。庞元济,字莱臣,斋名“虚斋”,一直致力于中国古代绘画的收藏与鉴赏,有“收藏甲东南”之誉,著有《虚斋名画录》16卷、《续虚斋名画录》4卷。庞元济曾聘陆恢、张大壮、孙砚孙、张唯庭、吴琴木、秋林南等著名画家为其“掌眼”,与当时的上海书画家吴昌硕、郑孝胥、黄宾虹、张大千、吴湖帆、叶恭绰、谢稚柳等人交往密切⑧。中华人民共和国成立后,庞家后人将书画文物捐赠给上海博物馆、南京博物院和苏州博物馆。

2 罗聘交游与绘画风格嬗变

识别书画真伪,需把握作者风格,识真才能辨伪。罗聘并非画匠出身,其自幼生活在文化气氛浓厚的家庭,其父、叔皆喜金石书画,与人称“扬州二马”的马曰琯、马曰璐有同乡之谊,常在马氏兄弟的私家园林小玲珑山馆进行书画创作、文人雅集⑨。罗聘虽在“扬州八怪”中年龄最小,但有扎实的文学修养和艺术天分,在画技上,师法石涛、金农、黄公望等名家,游历千山万水,广交大儒名流,其书画具有强烈的文人气息。

罗聘的绘画风格可分为三个时期:少年时期(1733—1756)、师从金农兼学古今时期(1756—1770)、三上北京时期(1771—1799)。少年时期罗聘绘画技法略显稚嫩,《胡人异兽图》是其早期创作的人物画,衣纹近于蚂蟥描,五官细致写实,可见少年时期罗聘刻画人物时力求还原人的真实面貌。师从金农时期是罗聘吸收前人技法融合形成自己风格的重要时期。师从金农后,罗聘首先学的是诗,金农作为“扬州八怪”之首,诗书画样样精通,其诗格调高雅简洁,深显古文功底又极具灵性,清新而意远,为罗聘诗书画高格调奠定了坚实基础。拜师之后,罗聘常为金农代笔,这一时期的人物画中尽显金石味。其作品《金农先生像》和《丁敬像》中线条也多用蚂蟥描和战笔为之,笔法写意、造型夸张、用线稚拙、尽显野趣,人物相较于早期人物画更为大胆恣意。除了师从金农外,罗聘也兼学古今,开创属于自己的艺术风格。刘兆程认为罗聘指画应是受朱孝纯影响,并推测罗聘指画约在24岁后开始创作。笔者认为罗聘指画可能师法高凤翰(1683—1749)。高凤翰笔墨花鸟取法陈淳、徐渭、恽寿平,在“似与不似之间”,纵横挥洒的大写意花鸟风格也影响其指墨创作。高凤翰的指画师法朱岷、高其佩,其指画纵横自在,意趣天成,线条曲折、顿挫变化多端。早在康熙五十五年(1716)高凤翰就创作了《指画花卉》十开册,其传世指画作品齐全,有指画花卉、人物、山水等。乾隆三年(1738)至乾隆七年(1742)高氏曾侨居扬州,因右手残疾,改用左手舞文弄墨,郑板桥对其左笔书画高度赞赏:“后病废,用左臂,书画更奇。”⑩在扬州五年的流浪与鬻画生活中,高氏与“扬州八怪”画家们十分投契,与金农常常切磋画技,罗聘可能从恩师处得到高氏指画学习。除此以外,罗聘也有模仿高凤翰左手作画之嫌疑,高氏有《左手画荷花图》存世,《层雪暖香图》《梅花册》等都是左手所作梅花图,罗聘也有左手画梅等题材画,可见罗聘受高氏创作理念影响之深。而朱孝纯只有指画山水存世,不足以证明罗聘指画是受朱氏影响,也许罗聘更早就接触并创作了指画。三上北京时期是罗聘形成独立成熟风格时期,此时他多与硕儒近臣来往,观看收藏、眼界大开,在固有的风格下,构图和笔法更趋成熟。此外,罗聘的绘画明显受到外来西方绘画的影响,在交游群体、生活环境、晚年心境等多重改变下,罗聘在这一时期的创作富有文学性,将诗、书、画、印融于一体,笔墨潇洒,意境宏大深邃。乾隆四十五年(1780)罗聘创作的《自画像》明显是受“波臣派”的影响,次年所创作的《袁枚像》造型严谨,色彩淡雅,衣纹多以减笔兼蚯蚓描为之,笔法圆转多变,得南宋画家马和之遗韵。秦祖永评价其人物“奇而不诡于正,真高流逸墨……涉笔高妙,由乎人品。两峰气韵朴古,高出时流,最为杰作”k。

随着时间的推移,罗聘的绘画用笔由早年的飞动稚拙向晚年沉劲苍辣过渡,其人物画形象由早期的夸张变形逐渐转向造型严谨、写实描绘,笔墨一反繁复的战笔描、蚂蟥描等,向逸笔草草的减笔描蜕变。

3 纨扇仕女五胞胎作品对比及辨伪

笔者从罗聘风格嬗变入手,借助其不同时期的绘画风格,判断这几幅指画仕女图的创作时间,同时对比这几幅作品的异同来检验其真伪。

首先检验这五幅作品的外在因素。从人物造型上看,天津本中人物刻画相对于其他本较为粗糙,这几幅作品虽然仕女都是呈现侧面姿态,但其余版本面部轮廓都非常写实,而天津本中的仕女形象只用一个半圆就概括面部,显得十分敷衍。还有一个十分有趣的点,除了天津本外,其余仕女的手似乎都有意被袖口或衣服遮挡起来,唯独天津本中将手画了出来,但手刻画比较随意。从笔墨上看,天津本多用浓墨刻画仕女绸带,墨色变化较为单调,飘带处多用干燥的墨笔皴擦,衣褶部位的线条多用快速“提”笔的笔画,这在其他作品几乎没有出现。兴化本与天津本都是毛笔所作,可以清晰地看到兴化本中行笔圆转多变,沉劲苍辣,衣纹用笔还保留些许战笔描,线条粗细有致,淡墨粗笔出以细线勾勒,人物造型严谨,无论是笔墨还是意境方面都比天津本要古朴。旅顺本笔墨酣畅淋漓,变动不居,飘带尾部兼用中锋和侧锋,以浓墨皴擦,裙摆、扇子以淡墨勾勒,指笔兼用,行云流水,整幅画面虚实相间,可以确定为其晚年创作的。上博本与杨博本中的仕女形象十分相似,仰面执扇,手臂略微抬起,造型舒展飘逸,衣纹线条具有指墨所具有的拙气,与旅顺本相比,这两幅作品少有使用毛笔的迹象,仕女的衣袖、衣褶的线条应该是指头蘸的淡墨画的,可以看出,两幅作品墨色较为重的绸带、袖口有反复蘸墨、用细线勾勒的痕迹,这两幅应是纯指画。笔者猜测,这两幅作品的创作时间应该接近,比旅顺本创作的时间要早。

罗聘书法深受恩师金农影响。罗聘师从金农时,常为恩师代笔,为师代笔成为学习的一个重要手段。金农不仅喜好收藏鉴赏金石拓片,也借金石拓片以进书学,其篆隶书体追求拙厚为美,返璞归真,同时又敢于革新,将其漆书的拙厚之意融入楷书和行草书写之中,自成一家,具有鲜明而独特的风格l。金农对罗聘的影响极大,罗聘书法上也师法王羲之、王献之、苏东坡、黄庭坚、米芾、徐渭之所长,以隶书、楷书、行书为主。罗聘与金农一样,敢于打破固有的书体界限,将隶、楷、行书的笔法互相参用,同时用行书的运笔书写,字的大小、长短、疏密、肥瘦,错落穿插,结体或正或斜、或疏或密,字体多呈左低右高状。在这几幅作品中,旅顺本的款识是李宗翰题写的,其余显示为罗聘题识,都以行楷书写,字体也多呈左低右高形式,章法上呈纵有行而横无列之势。扬博本书体最大的特点是“捺”笔画多以斜笔结体,字体舒展,粗细有致,字形多方少圆,仍保留金农漆书的金石味,这种书体多见于罗聘其他作品题识中。上博本书体用笔潇洒,字形大小错落,字态奇异超迈,笔酣墨饱,燥、润、酣、枯、浓、淡相得益彰,款中“带”字明显是受米芾、徐渭的影响,书写线条自然生动,书体与画中仕女笔墨线条交相呼应,做到诗、书、画有机融合。兴化本书体工整,粗细有致,与画中用笔相映成趣。

罗聘学习其师诗画交融的艺术构思,指画仕女图就是最好的例子。这几幅作品上都有王昌龄的《长信秋词》其三,此诗是借咏班婕妤之事感慨宫女失宠之怨,抒写宫女孤寂无聊的心情。罗聘开始第二次北京之行时,妻子方婉仪正在病中,罗聘离家十三天之后,方婉仪去世,罗聘得知妻子病逝的消息,“闻信之后悲不能已,因作长篇以当哭云”m。年近花甲罗聘第三次北上, 了与学者名流、达官显宦有诗酒之会外,大部分时间是孤独的,妻子早逝、晚年嗜佛、生计艰难增加了其空寂幻妄之感,因此其在晚年时绘《指画仕女徘徊图》无可非议,罗聘绘此画许是抒发晚年寂寥、思念亡妻之苦痛。扬博本、上博本、兴化本创作时间可能都是在罗聘二上北京之后。

综上,天津本的绘制者是否为罗聘,还有待考证,虽然字迹上与罗聘十分接近,但绘画细节的处理和画面意境营造与罗聘其他仕女画略有差距。但受限于画作自身信息的缺失,这样的推论也存在相当的风险,罗聘风格多变,善学多家之长,且常以鬻画为生,虽然在一个文化氛围很强的家庭和学习环境中生长,难免画面会有略显匠气。笔者对以上仕女画的分析只是初步的猜想,其真伪仍需要更多的材料加以佐证与支持。

4 结论

罗聘有多幅仕女图存世,其中有指画、笔画,指画仕女有三幅,其指画应师承高凤翰,高凤翰指墨和左手作画的创作理念影响了罗聘书画创作,其书画上纵横挥洒的特点也影响了罗聘指画仕女的创作。罗聘笔画仕女图有两幅,上海博物馆所藏仕女图笔墨和用笔与罗聘指墨仕女图十分相似,天津博物馆所藏仕女图绘画细节的处理和画面意境营造与其余四本仕女画风格有明显不同,天津本是否为罗聘真迹还有待仔细考证。本文的推论难免有缺漏,权当抛砖引玉,以待方家补缺修正。

注释

①k秦祖永.桐阴论画 桐阴画诀[M].余平,点校.杭州:浙江人民美术出版社,2014:89.

②赵怀玉.亦有生斋集:卷一六[M]//《清代诗文集汇编》编纂委员会.清代诗文集汇编:第四一九册.上海:上海古籍出版社,2009:265.

③杨慧东.罗聘[M].石家庄:河北教育出版社,2004:143-152.

④刘兆程.清代罗聘指画艺术考略[J].荣宝斋,2013(10):6.

⑤徐邠.试论罗聘绘画艺术风格的演变[J].美苑,2010(3):87-90.

⑥吕成发.金门吕世宜及其艺文研究[D].福州:福建师范大学,2015:64.

⑦丁鼎.清朝画家陈嵩画坛交谊及绘事考究[J].中国美术研究,2014(1):95-98.

⑧朱浩云.浅述庞元济的收藏[J].荣宝斋,2019(2):233-234.

⑨杨慧东.罗聘[M].石家庄:河北教育出版社,2004:10-12.

⑩周积寅.郑板桥[M].长春:吉林美术出版社,1996:67.

l杨根喜.金农“拙厚”书风探究[J].中国书法,2016(20):153.

m杨慧东.罗聘[M].石家庄:河北教育出版社,2004:36.