他们与共和国同龄,与时代同行

2024年是中华人民共和国成立75周年。在波澜壮阔的历史进程中,有一群共和国同龄人,与时代的发展变迁、国家的繁荣富强紧密相连,其中包括一批与共和国同龄的上海文艺工作者,他们既是新中国巨变的亲历者、见证者,又是社会主义文艺事业发展的参与者、奋斗者。

当年是什么契机让他们走上了与艺术相关的道路?作为共和国同龄人,回想与新中国一同诞生、成长的历程,有什么特别难忘或者影响特别大的事?在他们印象中,自身所处的行业有着怎样的发展变化?他们如何看待社会发展、时代变迁与个人的关系?几十年来,贯穿艺术道路的初心是什么?对于文艺事业未来的发展,有什么好的建议或者期望?……围绕这一系列问题,本刊特别采访了一批来自不同艺术领域的、与共和国同龄的上海文艺工作者,听他们讲述与共和国同成长的故事,一起跟随他们的回忆,重温激情燃烧的岁月,感受时代前进的步伐。

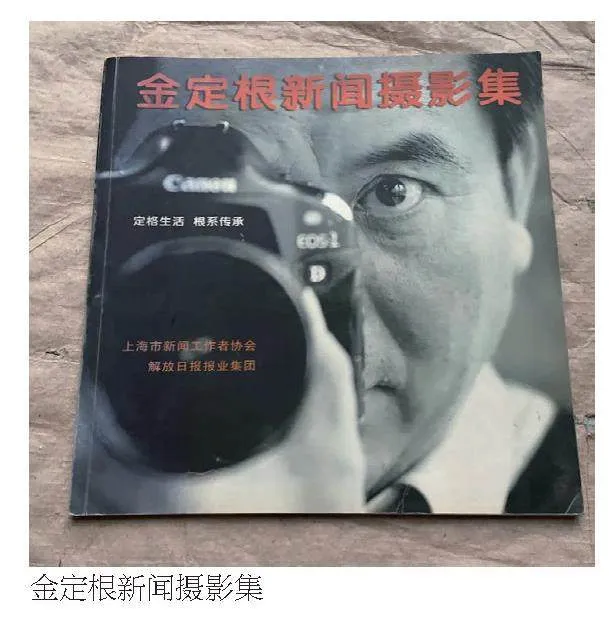

金定根:“常背不卸”,用镜头定格时代印记

1949年1月生,摄影家

我自1964年开始喜欢摄影,1972年从农场上调后到中学当教师并担负学校的摄影工作,1978年调黄浦区教育学院做专职摄影教师,1985年3月调上海文化艺术报,1991年1月调《解放日报》当摄影记者,一直干到2012年退休。

在我从事摄影工作的几十年中,最难忘的,肯定是在杨浦大桥拍摄邓小平同志的经历。当天有风雨又是低温,很多人都想,89岁的小平同志应该会在车里看杨浦大桥吧,没想到小平同志下车了——不但下车了,他还要亲自在桥面上走一走。因为天气阴沉,我选用了光圈先决的拍摄手法,同时把闪光灯打开进行补光,这样拍出来的照片既人物清晰,又有大桥的背景,且层次分明。

那一天,邓小平同志在桥上走了30米左右。现场工作人员忙碌,人影来回晃动,不能选择最好的拍摄角度,所以,只要看到取景框里小平同志的图像比较好,我就坚决按下快门,一共按了26次快门。幸运的是,当小平同志和几位领导人合影时,雨势明显小了,现场有了摄影的良好空间。于是,那张后来被新华社作为统发照的照片就诞生了,并迅速被国内外媒体选用。

几十年来,我一直奋战在新闻摄影第一线,几乎拍摄过所有新闻题材。我拍摄的新闻图片先后50余次获得全国、华东、上海新闻摄影比赛金、银、铜奖,并于2008年荣获“范长江新闻奖”。不过,我最爱、最擅长同时也是钻研最多的却是文艺摄影。2009年,上海市对外文化交流协会、韩国驻上海总领事馆文化处和解放日报报业集团联合主办了中韩“城市·艺术·生活”摄影展,在上海韩国文化院展出。展览旨在通过“照片”这种艺术媒介促进中韩文化交流,展示两国独特的城市风貌、艺术魅力和生活情景。我有幸成为中国方的代表,此次挑选送展的66幅作品,以彩色戏曲类舞台照居多。

很多人问我拍摄技巧。我总是这样回答:能将兴趣爱好与工作相结合,是保持新鲜感的动力所在,也只有这样才能促使自己多看多学多钻研,不断尝试各种新的手法进行摄影报道,往往会获得意外的惊喜。

2008年我正式退休。尽管离开了工作岗位,但我早已将摄影融入生命,继续着摄影之路。我总是把“常背不卸”挂在嘴边,我觉得这是我摄影人生的一种写照。

余永锦:用镜头记录祖国的巨变

1949年2月生,高级记者、制片人

我出生于1949年2月,作为共和国同龄人,我总有几种庆幸在心头:一是我刚出生不久,就迎来了共和国的诞生,没有经历那些饥寒战乱的年代;二是我见证了共和国不断成长壮大的历程,特别是改革开放46年来突飞猛进的巨变。当然75年来,我也与共和国一起经历了各种风雨的洗礼,使我的人生丰富而有意义。当年作为插队落户的知青,我是一名“土记者”,在艰苦劳作之余,为广播站写稿,为社里写调查报告。1973年上海人民广播电台面向上海郊县知青招聘编辑记者,我抓住机会,脱颖而出,成为上海电视台的一名新闻记者,2004年获评上视高级记者。从1974年到1984年,10年间我拍摄了800多条新闻和50多个专题,1987后从事纪录片创作,在当制片人期间拍摄了150多部集纪录片,记录了共和国尤其是改革开放后的许多重大事件。如今我已75岁,许多事情慢慢淡忘,唯独这段电视新闻和纪录片创作生涯中的许多往事依然历历在目。优秀的电视作品让千万观众受到启迪,得到智慧,产生共鸣,感受真实的力量。作为创作者,我也能从工作中学习优秀人物的智慧、思想和做人的道理。

最令我难忘也是我记者生涯最大的一次历练,是1980年我随大部队在罗布泊转战二十多天,拍摄电视纪录片《他在祖国的土地上永生》。这年6月23日,上海著名科学家彭加木在罗布泊科考途中不幸失踪的消息传来,顿时成为上海乃至全国人民关注的焦点。6月27日我便带着16毫米摄影机,和录音师王石庚跟随彭加木夫人子女前往乌鲁木齐。经过艰难的争取,我们成为为数不多的被批准进入罗布泊的记者。虽然这轮寻找是规模最大的一次,前后历时一个多月,飞行29架次,参加寻找人员240多人、大小车辆66辆,累计搜索面积4000多平方公里——然而最终仍未找到科学家彭加木。尤其让我无法忘怀的是——某个清晨,我跟随彭加木家属,飞行一个半小时到达出事点附近。三位家属沿着高低不平的山丘走了一段,我紧紧跟拍,突然彭夫人夏叔芳蹲下身子,双手捧起一抔黄土,再用手绢包裹起来……我眼睛模糊地拍下了这段感人的画面。《他在祖国的土地上永生》于1981年10月在上海电视台播出。当年,上海市人民政府追认彭加木为革命烈士。不久,中央电视台也向全国播出了这部纪录片。

1993年2月1日,《纪录片编辑室》栏目正式开播,我曾担任栏目的第二任制片人。这档时长40分钟的周播栏目,是全国电视台中第一个放在黄金时段播出的纪录片栏目。该栏目坚持纪实风格,关注社会大背景下的普通人物的命运和情感,注重故事性,弘扬人文关怀精神。要说有什么经验可以分享,或许该栏目所坚持的创作风格、艺术观念,对从事纪录片创作而言就是一条重要的经验。该栏目为上海电视台拍摄的优秀纪录片提供了播出平台,栏目开播半年就开始走红。纪录片《毛毛告状》《重逢的日子》《沈淑舟的家》《大动迁》《家在上海》《壮行罗布泊》《半个世纪的乡恋》《茅岩河船夫》《下岗以后》《妈妈不在的日子》《回到祖先的土地》等一大批故事性强的优秀纪录片,在社会上产生了很大影响。收视率名列前茅,有的比电视剧还高。

作为共和国同龄人,我庆幸自己见证了共和国的成就与变迁,特别是在改革开放年代,我从电视新闻转战外宣纪录片创作。我曾任上视国际部专题科科长,和同事们用手中的摄影机捕捉时代脉搏,拍摄制作了《变化中的中国》《中国人的衣食住行》等系列外宣片。1988年纪录片《摩梭人》获得上海电视节白玉兰奖“上海城市奖”。

我在电视台工作的36年,先是从电视新闻入行,改革开放年代里主要从事纪录片创作。2008年我曾参与制作上海电视台成立50周年台庆片《人民的电视》,作为一个老电视人,我期盼电视人牢记这一使命,利用新科技凤凰涅槃。从业经验丰富的专业队伍,如果能在传播手段上向快速和多元进军;在传播内容上,以内容为王,不断打造品牌;在真实上下功夫,贴近生活,关注百姓,相信一定能创作出更多精品力作。

周良铁:始终捧着一颗对艺术敬畏的赤诚之心

1949年2月生,魔术表演艺术家,上海市杂技家协会原副主席

我从小生活在杂技世家,我妈妈从小就学过杂技。我妈妈的养父蒋九如是全国杂技界的领军人物,在中国杂技界戏法界有着举足轻重的地位,我的大舅甄毓卿是一位身怀绝技的杂技前辈。小时候,我常去人民大道看上海杂技团的演出,看的都是身怀绝技的前辈艺人的表演,在这种环境下我做梦都想当杂技演员。所以1960年上海杂技团招生,我就强烈要求进团学艺。

杂技有“文活儿”和“武活儿”之分,我进了学馆开始学的是“顶功”等基本功,表演的是《小武术》《顶碗》《钢叉》等“武活儿”。我从小还喜欢魔术,经常看邓文庆、莫非仙等魔术大师的演出,后来有机会跟他们学艺,由“武活儿”转向了“文活儿”。

作为共和国同龄人,回想与新中国一同诞生、成长的历程,我印象最深刻的是,1977年8月,中国共产党第十一次全国代表大会召开,我随上海杂技团走上街头,在欢腾的人群中进行杂技表演。我觉得祖国振兴、腾飞的时候到了,多么快意的一次演出啊!第二天《解放日报》刊登了我的演出照片,我心想凋零的文艺百花园地终于出现了生机,开始焕发奇光异彩了。1999年上海马戏城建成,当时我身为上海杂技团副团长,就想着演出条件不一样了、观众口味也不一样了,演出气势要更恢宏、内容要更精彩,于是就为上海马戏城“量身定做”了一台以鸟为主题的大型节目《百鸟朝凤》。2001年9月30日,上海市庆祝中华人民共和国成立52周年文艺晚会上我表演了《百鸟朝凤》,还记得是在闸北公园的广场上露天演出,因为现场灯光的缘故,有好几只鸟飞走了呢。2002年,我还带着《百鸟朝凤》去北京参加了春晚的演出。

艺术总是在不断演绎、不断进化的,观众不断需要新的杂技、魔术作品,包括新的内容和新的表现形式。20世纪五六十年代,上海的群众魔术很火。1959年5月,上海杂技团魔术队成立,而后一直作为改革开放的试点。1979年,以原上海魔术团、江南杂技团和红色杂技团部分演员为基础而组建的上海魔术团成立,在徐汇剧场的公演盛况空前。1983年后,上海杂技团打破大锅饭,尝试独立核算,逐步走向市场化运作,不断传承创新。

我从小向往着成为一名杂技演员,考入上海杂技团学馆后,圆了我的杂技梦。于是,我就为编织我的梦想而学习、工作。勤奋是成就一切事业的必不可少的品质。勤奋就是要多学、多做、多练、多想。勤奋在于能吃苦、勤奋在于能忍耐、勤奋在于有恒心。勤奋才能有成效,勤奋才能显才华,勤奋才能出天才。相反,事事稀松、懈怠,将一事无成。艺术家要不断地创新、不断地前进,以创作出艺术之林的高峰为己任。

少年儿童是振兴中国魔术的希望。我在20世纪90年代就开始尝试在少年儿童中普及和推广魔术教育,在各个学校开设了十几个魔术班,还举办魔术短训班、魔术强化班等等,乐此不疲。经过多年努力,培养出了大批可演出、可参赛、有发展前途的少儿魔术人才。我要将火种撒向更多的少年儿童,这是中国魔术的“底座子”,是中国魔术走向世界的希望。我始终坚信火种会越滚越大,事在人为。

翁镇发:用音乐反映时代精神、传达人民心声

1949年2月生,笙演奏家、教育家

我自八岁开始跟随江南丝竹名家顾文强老师学习笙这一古老民族乐器,从小听着江南丝竹长大,对江南丝竹音乐产生了极大兴趣。十岁时,我考入上海市少年宫乐队,成为一名乐队队员。1960年,上海各个文艺团体招收文艺人才,借此契机,我以随团学员的身份考入上海市红霞歌舞团。在此期间,我获得了许多学习机会,跟随上海电影乐团杨树基老师、上海民族乐团张信民老师、天津音乐学院蒋朗蟾老师学习,笙专业演奏水平有了很大进步,也曾得到笙大家阎海登、胡天泉先生的指导。1971年初,我调入上海电影乐团。经过乐团的影视电影配乐、大型民族器乐排练以及独奏等活动,我得到了成长,也受到了团里的重点培养,这些积累都让我日后的演奏大大获益。我深感这一切都得益于国家以及领导的关怀培养,他们对我艺术道路的成长给予了极大帮助。

自新中国成立以来,国家发展之路,历经风雨,却更奋发强大。其中,让我印象最为深刻的当属改革开放以后,祖国实现了突破性的快速发展,无论是国力还是人民的生活都发生了翻天覆地的变化。想想我们小时候,国家还比较贫穷,刚起步时什么都要凭票购买,而现如今,已经有了天翻地覆的发展,物质条件充足,人民生活实现了飞跃性的提高。我深知以前的生活是怎样的,也见证了如今的发展,深感祖国的强大和个人生活的质变来之不易。身为共和国同龄人,我一同感受着国家一路走来的风风雨雨与繁荣复兴,如今已走过75年,而我也在国家的培养下,在艺术道路上不断前行。

在新中国成立初期,我们民族音乐艺术面临着重建和发展的双重任务。我在笙专业的发展道路上也不断探索如何将艺术与人文相结合,创造出既有民族特色又能反映时代精神的作品。

乐器改革上,20世纪80年代,我提出了在保留传统笙演奏技法和音色的基础上进行平均律改革,并与牟善平先生共同研制了37簧传统改良笙。这项成果解决了一人多笙的难题,且可以无障碍演奏东西方音乐,被誉为“中国第一笙”,并获得中国文化部颁发的科技进步三等奖。自2005年开始至今,我又研发了中音笙、次中音笙和低音笙等37簧改良系列笙,目前已在各大音乐院校及专业团体广泛应用。

从笙专业教学上看,我在音乐院校专业教学的这些年里,每一届学生的专业水平都越来越高,这在几十年前是想都不敢想的。从专业基础、基本功到技术等方面,他们已经胜过我们这一代。时代变迁,国家的经济实力越发强大,文化实力也一代更比一代强,让人欣喜。

作为艺术从业者,我们肩负着反映时代精神、表达人民心声的责任。我们通过艺术作品传递积极的正能量,弘扬正确的价值观,促进社会和谐与进步。

对于文艺事业未来的发展,我认为应在继承传统的基础上进行创新。既要传承好传统曲目,又要积极开展新课题、创作新作品。此外,文艺作品创作还应坚持立足民族根本,传承和发扬中国优秀传统艺术和音乐。在继承传统的基础上,积极吸收外来文化以及优秀的新生艺术,推动艺术形式的多样化和内容的创新,只有这种传承与创新并重的态度才有助于文化的持续发展。

马莉莉:讴歌时代英雄,弘扬时代精神一直是沪剧艺术创作的主旋律

1949年2月生,沪剧表演艺术家,国家级非物质文化遗产项目沪剧代表性传承人

我妈妈特别喜欢沪剧,家里的收音机会一直放着沪剧,嘴里哼的也是沪剧,所以我小时候就耳濡目染了。记得5岁的时候,幼儿园庆祝六一儿童节,老师让大家表演一个节目,有人跳舞、有人朗诵,而我说要唱一段沪剧,老师很开心地问我要唱什么,我说唱《小二黑结婚》,然后就唱了起来。这么看来,我在幼儿园的时候就已经深受沪剧熏陶了。1960年戏校招生,当时有淮剧,还有评弹,我妈妈说我喜欢沪剧我女儿就唱沪剧了,第二天就拿着户口簿帮我报了名。那时候沪剧非常兴旺,据我所知上海每个区都有一个沪剧团,我考进的是杨浦区的爱华沪剧团。

我是1949年2月出生,今年已经75周岁了。尽管我不是10月生人,但我一直为和共和国同龄而感到自豪,同时感想特别多,因为跟随新中国一同经历了很多、慢慢成长起来。1961年,我的第一个本命年,进入戏校开始学习沪剧。1973年,我的第二个本命年,爱华沪剧团与上海市人民沪剧团合并成上海沪剧团(今上海沪剧艺术传习所),进入国家院团。1985年,我的第三个本命年,担任了上海沪剧团一团团长,这对一个青年演员来说是比较大的锻炼。1999年,我50岁时,一个人搞了一个文化工作室,虽然到了知天命的年龄,但觉着自己还是蛮有劲头的,当时还创作了沪剧《宋庆龄在上海》。2007年,从上海沪剧院副院长岗位上退休后,从剧场舞台走下来的我又走进了更广阔的社会大舞台,进学校下社区做艺术讲座,做评委,辅导群众文艺,作为上海白玉兰戏剧奖评委库成员观看演出参加座谈,有时候也有点忙,但很高兴,用学到的知识服务于社会、服务于老百姓是一件其乐无穷的大快事!

沪剧是一个非常有朝气的剧种,我从事沪剧六十多年了,感到非常骄傲。我一直听前辈讲沪剧是最能够创作和演绎现代戏,也是最能够与时俱进的剧种。1949年新中国成立,颁布新婚姻法,上海市人民沪剧团就创编了《罗汉钱》,1956年《罗汉钱》被拍成第一部黑白沪剧电影。沪剧在创作现代戏上是非常扎实的,包括《鸡毛飞上天》《黄浦怒潮》《芦荡火种》《红灯记》等等。讴歌时代英雄,弘扬时代精神一直是沪剧艺术创作的主旋律。尽管相较京剧、昆剧,沪剧是一个非常年轻的剧种,然而沪剧前辈们用他们的智慧和深厚的生活底蕴,为后代留下了一大批沪剧经典。

沪剧就是要歌颂生活、歌颂人物,为这个时代带来一种正能量。要塑造好角色,就要深入体验生活、体验人物。在饰演张志新时,领导安排我跟随编导去沈阳体验生活,我们走访了张志新烈士的单位、家庭以及监狱、审讯室、刑场等地,在狱中杨文龙导演还特地拿来囚衣要我穿上,提议我关进“小号”体验,后来在排练场、舞台上我的情感一下子就进入了规定情景。

1966年17岁的我就出演了《红灯记》中的李铁梅。2005年复排沪剧版《红灯记》,我已经52岁了,出演了李奶奶,这是我三四十个角色中唯一一个老旦。我从演李铁BBbyObx0OGgWms8k+E7P6Q==梅到演李奶奶,我觉着自己在所有角色中完成了一个圆,从起点再回到原点。我把我的青春、我最宝贵的时光全部献给了沪剧事业,直至今日我不后悔。我喜欢这样一句话:“人是要有一点精神的。”

新世纪后,上海作为一个海纳百川的城市,有一大半是新上海人,上海方言的传承、沪剧的发展面临着挑战。沪剧演员要用上海方言来表演,地方戏的生存要靠地方语言,所以我担任上海市政协委员时,第一个提案就是保护地方语言。要推动地方戏曲的繁荣发展,第一要保护地方语言,第二要与时俱进。同时,我希望青年演员能够多锻炼基本功。行内有句话“一天不唱自己知道,两天不唱对手知道,三天不唱观众都知道”。戏曲演员要天天演天天唱天天排,要自己去寻找好题材,要有积极的态度去推荐好题材,不能光等着。一定要有眼光去发现身边的事,抓牢后进行艺术创作。我真心希望沪剧能够在创作现代戏方面与时俱进,像接力棒一样,能够一棒再一棒,沪剧才能够更加兴旺发达。

王守中:守正创新,创作出自己心中的山水

1949年3月生,上海工艺美术学院副教授,高级工艺美术师

我走上美术创作这条路,主要还是受了我父亲的影响。父亲王康乐师从黄宾虹、郑午昌和张大千,是沪上著名的山水画家。我的几位兄长也先后踏入画坛。我从小看着父亲画画长大,他出去拜访沪上的书画名家也常常带着我。耳濡目染、近水楼台之下,我对书画也产生浓厚的兴趣,尤其是山水画。后来我进入了上海市工艺美术学校学习。除了传统的中国画,在学校里我还接受了现代绘画系统训练。1970年,我到了安徽,为上海小三线建设工作,但业余的时候,我仍然在画画,还参加了艺术创作基地的活动,坚持艺术的梦想。后来,我终于回到上海,回到母校任教。20世纪80年代开始,我一直从事中国画的创作与教学。

对于创作,我一直牢记我的父亲王康乐的一句话,“不继承无从创作,不创作无以自存”。中国画有悠久的历史和传统,我们每一个学画的人都需要刻苦去研习传统,打下坚实的根基。李可染先生曾说,“用最大的功力打进去,用最大的勇气打出来”,意思就是要在吸收传统养分的同时,不断突破自我。创作就是一个找到并走出自己道路的过程,所以我一直在这条路上求索。

20世纪90年代末,我在金笺画上找到了突破。金笺画兴始于唐朝,因为金碧辉煌、瑰丽富贵,所以曾在宫廷中受到追捧。又因为它的材质不易晕染、薄脆,所以以往更多是画工笔花鸟。我的金笺山水画在传统中国画笔墨的技法中,融入了西画色彩原理和手法,努力去打破传统“程式”,找到新的视觉表达方式。当时我的金笺画作品先是参加了上海艺术博览会,而后作品《万壑烟云图》入选第二届全国中国画展,这对我的艺术创作来说是一个标志。

我爱祖国的山山水水,也爱瑰丽多姿的中国山水画。中国画讲“天人合一”,不是写生的东西全部可以融入绘画当中去,还要根据自己的感悟,创作出自己心中的山水。生活是艺术的源泉,人们对客观事物的认识来源于对生活的观察和体验。中国山水画对自然景色的描绘,是主观把握、意象表现,并不拘于具体细节,是在感悟中萌发启示,景由心生,然后通过材质的运用,用艺术语言表达出画家独特的感受。

作为共和国的同龄人,又是中国画的创作者和教育者,我觉得我亲历了共和国成立以来美术事业的变迁。以学画来说,最好的启蒙方式就是多看、多临摹,但在以前,没有那么多的画展可看;临摹来说,以前资料获取手段相对匮乏,美术印刷品不但少,而且也不精致。而现在,不仅有那么多精美的印刷品,还有互联网这个海量的资料库。我们有那么多的美术场馆,每天都有不同的美术展览可以观赏。大众对文艺的认知也在不断变化,大家也越来越认可优秀的美术作品对丰富精神生活、提升文化素养和审美的作用。中国画作为中华优秀传统文化,也越来越受到社会的重视。美术的繁荣发展是我们社会主义文艺事业繁荣发展的生动见证。

我们要坚守中华优秀传统文化根脉,把中华优秀传统文化作为文艺创新的重要源泉。习近平总书记指出:“没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。”美术工作者要坚守中华文化立场,守正创新;要不断坚定文化自信,增强使命感,着力推动中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展,在传统的深厚基础上创造出自己的韵味,努力创作出更多具有时代精神、中国风范的好作品。

时代在发展,艺术趋向多元化。当下的年轻人,接触到的物质世界和精神世界比我们那时更丰富,因此也更善于表现自己喜欢的东西,充满了活力,体现在作品上,现在年轻人的创作类型、题材都更广泛。同样的,人们的审美要求也越来越高,越来越丰富,科技的发展让我们有了AI,AI绘画会越来越发达。那未来我们的中国画创作者要如何有所作为呢?我觉得,最重要的是人类自身的感悟。AI所“创造”的内容来自人类发展历史中积累的知识和经验,但这并非感悟。中国画不仅要造型,还要有笔墨,更重要的是要有悟性,有自己心灵的感悟,从而建立起自己的笔墨情趣。另一方面,我们要与时代同行,当代画家的创作要具有时代气息,有现代人的观念,在画上除了注重自我情感的表达,还要找到属于自己的时代特色的表达。

姚祺儿:我们追求的是观众有回味的、会心的笑

1949年4月生,滑稽表演艺术家,国家级非物质文化遗产项目“独脚戏”代表性传承人

我是1949年4月30日出生的,那时候上海即将解放,我听爷爷奶奶说当时听到解放军进攻上海的枪炮声,所以我是与共和国同命运的。我出身于艺术世家,然而从事滑稽可以说是半路出家。自幼受父辈的艺术熏陶,从小耳濡目染爱好文艺,小时候在学校是文艺骨干,会表演一些适合学生听的独脚戏段子。

爸爸妈妈对我们的学习特别重视,“好好读书”是父母日常挂在嘴边的话。后来,我被分配到卢湾区百货公司工作,单位工会要搞点文艺宣传方面的工作,自然不会忘记“滑稽泰斗姚慕双的儿子”,于是我开始自己创作、编排节目,就这样一步一步拐到了文艺这条道路上。

20世纪70年代,国庆节、劳动节我们参与文艺演出,独脚戏还是最受欢迎的节目之一,当时我最常演的是《算数》《学英语》。我觉得老百姓非常需要文艺需要笑的,对文艺喜欢得不得了。

1979年,我考进了上海市青艺滑稽剧团。之后,在50余部滑稽大戏中担任主角,还创作了几十个独脚戏段子,在滑稽舞台上塑造了一个又一个的喜剧人物,把笑声带给了观众。1987年,我获得了上海市文联颁发的首届上海文学艺术奖。我还获得过两次上海白玉兰戏剧表演艺术奖。后来,去电视台演情景剧,在《老娘舅》里扮演“杜禄冠”、《开心公寓》里扮演董事长等等,很多观众通过电视认识了我。2010年,我从上海市青艺滑稽剧团副团长任上退下来,继续担任艺术总监。2018年,随着文艺院团体制改革,上海市青艺滑稽剧团和上海市人民滑稽剧团合并。

滑稽戏跟随时代创作了很多作品,滑稽戏和独脚戏其实都是跟当下身边发生的事情结合得很紧密的,《一念之差》这个戏就很有说服力。还有我主演的《光明使者》,在三年半的时间里走遍了全国12个省市自治区,一共演出了1006场。

还记得小时候叔叔周柏春常到家里来对台词,按理说他们几十年搭下来很熟了,但是每一次演出前他们总还要预先认真地构思一下,可以说是一丝不苟。其实演什么段子是定下来的,但是滑稽演员总要根据当天的演出情况出一些“现挂”的噱头。

近年来,无论是电视荧屏还是戏曲舞台,都能看到上海滑稽演员们活跃的身影,与此同时,我认为,还需要不断提高滑稽剧本的创作能力。姚周的《学英语》为什么经典?很重要的一点就是他们本身有着非常扎实的英文基础,没有那样的基础你挖不出这样的笑料,这就是滑稽表演艺术家的素养。那是一种建立在广博学识基础上的幽默感。

我是上海独脚戏的国家级传承人,我感到万事万物都是在不断演变的,现在我们讲传承、继承,关键还是在于怎样理解滑稽这门艺术,我们说滑稽是逗人发笑的艺术,但我们追求的是观众怎样的“笑”,不是傻乐,傻乐不是艺术,而是要有回味的、会心的笑,滑稽是对生活的一种幽默的表达。

吴少华:让收藏守护历史记忆

1949年5月生,中国民间文艺家协会会员、上海民间文艺家协会理事

作为共和国同龄人,应该讲是很幸运的,我们经历了与时代大潮同行的人生。十年风雨过后,国家百业待兴,新闻媒体事业蓬勃发展,数以千计的杂志报纸进入百姓生活、大众视野。与此同时,这些杂志报纸需要大量稿源,从小怀揣文学梦想的我,逢上了好时代。于是我利用业余时间跑采访,向各种媒体投稿,像天津的《八小时以后》、杭州的《娱乐天地》、南京的《周末》这样的都市报,也有《人民日报》《光明日报》《解放日报》《文汇报》《羊城晚报》等主流大报。在我采访的对象中,有一个特殊的群体——民间收藏家,例如算盘收藏家陈宝定、钟表收藏家王安坚、烟标收藏家朱大先、蝴蝶收藏家陈宝财等。

我自己也是集邮爱好者,在同好的鼓励和支持下,我们先是组建了收藏沙龙,后来还成立了收藏欣赏联谊会,也就是如今的上海市收藏协会,它成立于1986年6月10日,成为当时全国收藏界首家省市级的法人社团。1990年5月14日,我参与策划举办的“首届上海民间收藏精品展”,被业界誉为开启国内收藏热的一次重要的展事。改革开放大潮带来的发展际遇,让我与收藏结下不解之缘。我想说,没有党的十一届三中全会的东风,就不可能有民间收藏热。

作为共和国的同龄人,我们是非常渴望读书的一代。在我们这代人身上有着非常纯朴的理想,读书的目的是奉献社会报效祖国。但十年劫难,将我们读书的理想彻底打破。幸而1977年国家恢复高考。经过紧张而认真的复习,1977年12月11日,我正要同全国540余万名考生共赴考场时,我未来的岳父表示反对,理由是“考进了要迁户口”,这在当时老人的观念里是不可接受的。因为留在上海,是难上加难的。于是我只能妥协,最后一门语文我弃考了。记得那天下午,我在人民公园整整抽掉了一包飞马牌。

虽然我与那场名留史册的高考失之交臂,但至今我仍保存着那张准考证,可谓刻骨铭心。然而我也不后悔,正因为那次弃考,才使我后来参加了自学考,并获得了复旦大学新闻专业文凭,也使我养成了终身学习的习惯。

收藏与艺术品投资,可以说是我们改革开放以来与时代同步的一个风向标,从过去的“玩物丧志”到今天的“藏宝于民”,收藏的观念发生了转变,收藏的c0f9ba7d29af0228a73ccfc08632c5ae地位得到了提高。如今越来越多人涉足收藏领域,资料显示,从1993年至2018年,中国已超过了英国、德国、美国,荣登世界艺术品投资榜首,我们的艺术品也跨入亿元时代。与此同时,更多收藏家将目光瞄准了我们身边的寻常生活用品,因为它们守护着我们的历史记忆。例如,在改革开放回顾十年展览中,反映民生变化的展品,基本都是我们收藏家提供的。近40年来,我始终秉承一个理念:让收藏守护历史记忆。日月盈仄,唯坚守才会有更大的收获。

几十年来,国家日益强盛,社会日新月异,尤其是科技大发展颠覆了很多传统认知,开创了人们新的生活模式。我们必须融入时代大潮,才算赢得共同前进的硕果。同时,我认为我们也应该保留个人的空间,面对纷繁喧嚣的外界,守护心灵的宁静。本人也有这样的选择,拒绝“微信”。有人不理解,为什么不享受科技带来的成果。我认为,在失去那份“享受”的同时,我赢得的是更珍贵的时间。每天晚上可以静静地看书读报写作,时不时将收藏的老物件把玩欣赏,那器物上的包浆会与我产生共鸣,令我体会宁静致远的深意。作为一个收藏者也好,作为一个文艺工作者也好,我最看重的是“良知”两个字,这个“良知”就是我们的社会责任。

蓝凡:但问耕耘,莫问收获

1949年5月生,文艺理论家、文艺评论家

1968年我从上海交通大学附属中学被分配至工厂,后又至冶金研究所,从事一些英、日文的翻译。期间,《辞海》修订,我被暂借调到《辞海》修订组参加修订工作。1978年,在邓小平同志代表中央发布的不讲学历、不讲出身、不讲年龄的恢复高考政策下,因有一段《辞海》修订工作的经验,我直接考取了文化部文学艺术研究院(后改为中国艺术研究院)的研究生,师从张庚先生。1980年毕业,分配至上海艺术研究所。1986年,我被调入由《新剧作》改版的《上海艺术家》杂志社,先后担任社长和主编。之后由于业务原因,开始从戏曲研究开始,扩展至整个艺术领域。2002年年底,调入上海大学影视艺术技术学院(现上海电影学院)。

新中国改革开放四十多年来,尤其是这十年来,迎来了新时代新征程,各行各业都迎来百年不遇的大变革。大学教育工作,尤其是艺术教育,自艺术独立升为门类,特别是学科目录调整以后,也在作适应性的调整。但更重要的是,社会对大学老师的要求也在逐渐提高,需要教师德才兼备。一名大学教师,首先应该是一名社会道德的践行者,其次才是艺术教育的工作者。

这几十年,我一直从事艺术理论和艺术批评的工作,对我而言,我的初心是导师曾告诫我的“板凳要坐十年冷”,不急功近利,勤勤恳恳为中国的文化事业贡献一份力量。至今,我仍以此作为我的工作动力。但问耕耘,莫问收获。尽自己最大的努力,作出自己绵薄的贡献。不像自然科学,人文社会学科的起跑线,中西方都是一致的,而且我们国家还有体制上的优势。因此,要有足够的文化自信,积极参与到这场人文社科的学术体系和文化体系,世界一流的艺术体系的建设高潮中。

作为一名人文社科艺术工作者,需要理性地看待当前中国的大变革,个体的工作是与国家的命运休戚与共的。更需要理性地看待这场大变革中出现的一些负面现象,从自己做起,担负起从业者的社会责任。对于国家的文艺事业,我充满了信心。我的个人希望是:当前文艺界和教育界,仍存在不少不正之风,虽然这是历史发展中的必然,但仍希望有关部门大力惩治。只有开创风正气清的局面,才能从源头上保证文艺界和教育界的公平公正和正义,保证文艺界和教育界的繁荣,也才能从源头上为中华文化的复兴提供基础性的保证。

张慈贇:跨越文化差异,传播中国声音

1949年7月生,资深翻译家,中国翻译协会原常务理事、上海翻译家协会原副会长

我从小学习成绩优异,但所有科目中,唯有英语口语实在没法自学,这让我很遗憾。但机遇还是来了,1973年,全国高校普遍采用“推荐制”的方式招收工农兵学员,凭借在插队期间的优异表现以及过往的学业成绩,我被推荐进入四平师范学院(现为吉林师范大学)数学系。再三思索下,我要求转到英语系。

大学时,我有幸经引荐,在北京拜访了奠定自己未来英语之路的恩师——陈翰笙。当时他在家里办小型的免费英语培训班,翰老用英语上课,走进他家,都得说英文。培训班创造了用英文教学与交流的环境,我的发音和口语自然而然地就在这个过程中不断得到锻炼和提升,也正是这个培训班,让我意识到自己在英语能力上面临的挑战是写作。在这段学习过程中,我悟出了英文写作的关键是Think in English——用英文来思维,而不是用中文的思维构思好后再在脑海中用英文翻译出来。自此,我便一直努力培养自己的英语思维,一方面,持续地扩充自己的英语词汇;另一方面,阅读大量国外英文著作,深入了解他国文化。

改革开放对我国的影响是全方位的,国家发生了翻天覆地的变化,对作为个体的我的影响也是巨大的。大学毕业后,我先是成为辽源市的一名中学教师,没过多久又去了教育局担任英语教研员。1977年,中国恢复高考,我在同事的引荐下通过考核被录取去吉林大学英语系当助教。1978年,改革开放了,邀请了许多外国专家来指导交通基建,急需青年翻译人才,我又通过考核进入交通部办公厅担任翻译。

工作一段时间后,我发现日常接触的交通领域知识都太专业了,而自己内心还是对文化类的工作更感兴趣。恰逢改革开放之初,许多外国人来到中国,缺乏一个了解中国实时情况的渠道,中央便开始筹备打造一份全国性的对外英文报刊——《中国日报》,由人民日报社协助筹备。看到招聘信息后,我立即报名,通过考试,参与到《中国日报》的创办,自此开启了媒体工作生涯。

在《中国日报》的工作期间,我获得了前往澳大利亚《堪培拉时报》实习的机会,还获得了进入斯坦福大学读研的机会。回国后,我在《中国日报》工作多年,其间还主持创办了英文《北京周末报》和《上海英文星报》。1996 年底调到上海市政府新闻办工作,后于1999年10月1日,主持创办了英文《上海日报》。正是因为改革开放,联通了对外交流的大门,我的英语所长得以发挥,一直从事英文写作和英文翻译40多年,参与国家的对外传播工作,可以说,我的职业生涯始终与改革开放同行。

从个人从业经历来说,特别是20世纪80年代中后期以来,我几乎一直在做一件单轨的事情,就是将中文转化为英文——向世界报道中国,为克服中西语境差异的障碍不断探索新的传播方式;通过语言的“跨越”,让世界认识真实的中国。也因为我的职业生涯,使我在生活中养成了学习的习惯,就像每天睡觉、吃饭一样,是我生活的一部分。学英语是我能完全投入的事,是一种乐趣。我现在还在每天背单词,看大量英文的内容,每天做笔记。

对于文化艺术我一直热爱,退休之后,我结合自己的兴趣爱好,找到更多文化传播的发力点,探索更多帮助“中国故事”跨越文化差异的载体,而大量阅读积累英语的习惯,又让我能继续高效地将所学知识用在对外文化传播上。比如,我一直都对书画抱有非常浓厚的兴趣,于是面向外国人开设关于中国传统书画的讲座,讲解中国的基本美学观点以及中国画蕴含的深层次文化含义。此外,我还撰写出版了“中华优秀传统文化传承英文系列丛书”,将中国的神话故事、成语故事、三十六计等以更加通俗易懂的方式阐述,传播中国文化和中国智慧。

现在个人学习和生活条件都比以前好,有很多渠道可以了解其他国家。我们的对外宣传工作也比过去做得好,对外宣传的意识也加强了很多,但是还有很多需要提升的地方。我们用什么方式来说给外国人听,什么方式让他们听得进去,是比语言技巧、语音语调好坏更为关键的事情。不要只注重文本的表述方式,还要重视中西方跨文化传播中的差异和细节,考虑文化传播者和接收者的心理特征及价值取向。我相信,不同的文化是存在共性的,因为人会遇到同样的事情,产生相似的感情。

当下,中国与世界发展密不可分,世界想要了解中国,中国也需要全面准确地理解世界、融入世界。在这场中国与世界的深入互动中,译者扮演着重要角色,我们不仅是文字的转换者,同时也是思想的阐释者和传播者。

我认为每一位译者的头脑中都需要一杆标尺来规范自己的翻译,也就是要有一定的翻译宗旨。我选择了一位并非鼎鼎大名的同行Sylvain Galibert讲的话来作为我翻译的宗旨,我把他说的话摘录如下:

The purpose of translation is to pass on an understanding to people in their own language and create the same impact as the original text.

我认为此话简明扼要,既好理解,也容易记住,希望对年轻一代的翻译工作者有所帮助。

陆大杰:将中国舞龙文化推广至世界各地

1949年7月生,国家级非遗项目“龙舞(浦东绕龙灯)”代表性传承人

我是与共和国同龄、土生土长的浦东三林镇人。自幼浸润在浦东民间节庆庙会、灯会行街表演的氛围中,加上受外祖父陆海江的影响,长期耳濡目染,从小便深深迷上了绕龙灯。我早年农民出身,亦曾当过装卸工人,也做过代课老师,频繁的工作更换并未淡化我对舞龙舞狮的热忱,而也正因这些工作的历练,使我对舞龙舞狮运动有了更多层面的想法与多元的观点。为了能保存这独特的传统文化,我主动召集当地青年组织舞龙活动,并极力邀请当地优秀舞龙人士做技术讲解与示范,传授技艺。正是由于对民俗文化的酷爱和潜心钻研所展露出的才华,1987年上海县文化局破格调我到文化馆工作。我在此岗位上不断努力,很快便成为上海县文化馆音乐舞蹈组的组长、业务骨干。

浦东绕龙灯最初是人们农闲时的一项“业余爱好”,如今已成为令人瞩目的民间艺术,并登上了各种耀眼的表演舞台。这一切皆缘起于1989年春节,北京举办“全国第三届龙潭花会”,吸引众多全国优秀的民间民俗节目进京展演、参赛。当时,上海民族民间舞蹈集成编辑部推荐我带着在1988年元宵“上海百龙大赛”上荣获第二名的《龙腾虎跃》节目赴京参会,获得了“全国第三届龙潭花会”三个最高优胜奖中的第一名,我个人也获得了“优秀编导奖”。1990年受北京亚运会组委会的邀请,再次来到北京龙潭公园参加亚运会联谊活动。1992年,受贾作光老师推荐,浦东舞龙队又一次受邀赴辽宁省沈阳市参加“第一届国际秧歌节”,在九十多支来自全国各地的优秀民间队伍和十多个国外民间舞蹈队伍中,浦东绕龙灯再次脱颖而出。

我对于中国传统舞龙的起源、技法,以及舞龙文化的继承和发扬等一直有较深入的研究。1993年三林划归浦东新区,我从上海县文化馆调回三林镇,我向镇政府提出了自己在绕龙灯艺术研究方面的设想,并组建了浦东三林舞龙队。我结合自身的专业特长,汲取了传统民间舞龙艺术精华,又融汇舞蹈、戏曲、武术等多项艺术于一炉,对传统舞龙技术进行了一番创新和发展,逐步形成了现代舞龙的“海派”特色。

75年来,我印象最深的是,在1997年第八届全运会的开幕式上,由我主创的大型团体操“巨龙腾飞”节目别出心裁,构图、队形、动作等方面都有很多大胆、奇特的创新设计。节目整体用1500把各种色彩的绸伞作为龙身,1500名舞龙队员用手中的伞组成一条“巨龙”,飞奔在八万人的上海体育场上。这条龙时散时聚、时而叠罗汉、时而腾云驾雾、时而翻江倒海,可谓五彩缤纷、花样百出,民众目光随着巨龙翻跃、腾挪,无时无刻不追寻着巨龙身影。

经过30多年的刻苦钻研,浦东绕龙灯形成首屈一指的现代海派舞龙特色风格,我也成为现代竞技舞龙的奠基者之一。我在传统文化的继承与推广上不遗余力,剔除不适的元素并融合许多创新意识,为传统文化注入新血,并成功地吸引更多民众了解舞龙、参与舞龙、喜欢舞龙运动,同时还走出国门,成为国际文化交流的使者。目前三林舞龙以“浦东绕龙灯”为名,入选国家级非物质文化遗产代表性项目名录,本人也获国家级非遗项目“龙舞(浦东绕龙灯)”代表性传承人,古镇三林也被文化部多次命名为“中国民间艺术之乡”(舞龙),被国家体育总局社体中心授予“中国龙狮运动之乡”“中国龙狮文化名镇”等殊荣。

如今,我已年过七旬,但我对舞龙事业的追求并无丝毫懈怠,每年仍不辞辛苦奔赴各地培训舞龙队伍、传播舞龙技术。这些举动不但增强了浦东绕龙灯的对外辐射力,还为中国舞龙、世界舞龙的继承发展作出了贡献。浦东绕龙灯不仅成了中国龙狮的品牌,也成了国际舞龙界的精尖品牌。

王佳彦:发扬老一辈艺术家的奉献精神,为上海这座电影之城添彩

1949年9月生,资深电影人

我的父母都是电影工作者,1976年我被分配到电影发行放映公司,开启了我的电影事业,先是在财务科当统计,后来到办公室当副主任,一直负责接待各电影制片厂的同行到上海搞电影见面会,再后来任公司永乐宫电影厅首任经理,1991年调到上海影城先后任业务部经理、办公室主任、总经理助理、副总。1993年我参与上海国际电影节工作,2001年又接手电影节排片至今,是上海国际电影节的亲历者,见证者。

我们这一代人经历的大事太多,75年来印象最深刻的、和我工作有关的可能就是上海影城的建成,它当时成为全国最大的影城,是上海1993年的实事工程,它建立后才有了中国第一个A类国际电影节,所以上海举办第一届国际电影节对我来说也是很大的文化事件。它凝结着老一辈电影艺术家的心血,也为中国电影发祥地添上浓墨重彩的一笔。

我们电影的发展有目共睹,我一直记得当第一次看到新中国第一部彩色故事片《祝福》时的好奇,第一部宽银幕电影《老兵新传》时赞叹,新中国成立十周年看《聂耳》《青春之歌》《五朵金花》时的兴奋,而如今电影技术的发展突飞猛进,现在影院建设放映技术已在世界领先,这一点尤其在我们上海体现得最为完美。

多年来和许多艺术家接触中,我深深被他们的人格魅力所征服,他们光彩照人,但依然平易近人,他们成就显著却谦虚谨慎,新中国电影之所以辉煌就是他们几十年孜孜以求不断努力的结果,在他们身上我看到中国电影的希望。我的初心就是继承他们的优良传统为电影事业走好自己的路。

在这个时代每个人都要有不断学习的精神,要适应社会的发展,作为每年电影节的参与者就要做好自己的工作,要将展映的影片选好,要符合大众审美,要有健康的文化体现,要排好片,为影迷创造便捷合理的观影要求,为上海国际电影节作出不断的努力。

建议每一位文艺工作者要多想想人们需要什么,如何更好地为人民服务。我们电影人要发扬老一辈艺术家的奉献精神,把上海这座电影之城打造得更加完美。希望上海国际电影节不断进取,为上海这座城市增添绚丽的色彩。

袁雪山:向人民汇报,将传统“写活”

1949年11月生,书法家

小时候,为了让父亲看到我在认真学习,我总是在完成作业后练习毛笔字。在学校,我也参加了毛笔字课程,而且成绩不错,老师经常打五分。我对书法产生兴趣,这是最初的萌芽。后来,我在县里的小学书法比赛中获得了三等奖,这让我对书法产生了更深的兴趣。父亲看到我的进步,决定帮我找一位老师来指导我。我的第一个书法老师是王京甫先生,他是韩登安的学生,而韩登安又是王福庵的学生。在王京甫老师的指导下,我开始学习篆刻,并逐渐走上了浙派的道路。在课堂上,王京甫老师总是强调篆书的重要性,他的铁线篆写得非常好,在他的影响下,我打下了坚实的铁线篆基础。

作为共和国同龄人,我觉得我们是幸运的一代,在一个安定和谐的环境中成长起来,就有更多的机会去接触艺术,之后更成长为了一名艺术创作者。记得那时我担任了朵云轩的业务通讯员。当时,周志高组织了一场和书法相关的会议,那是我第一次到市里开会,周慧珺、韩天衡、张森等人都是通讯员。之后,上海创办了《书法》杂志,随着上海书法界的发展,我也越来越热爱这个行业。我的书法也获得了大家的赞赏,于是,我更加努力学习书法,将大家对我的肯定化为前进的动力。

更让我觉得幸运的是,年轻的我在艺术成长之路上,遇到了一批志同道合的同龄人,更早早结识了老先生、老前辈,并有幸向他们求教。1972年,我从农村调到市里,逐渐认识了上海一批优秀的书法篆刻家,如任政、赵冷月先生等。之后,我也开始接触绘画。在画院里,陈佩秋先生告诉我,我写的“二王”一脉的书法很好,可以继续深入。于是我开始分析书法和绘画的不同,并大量学习古代名家的书法作品。和我在书画上理念最契合的是同济大学的陈从周先生。陆俨少先生对我的影响也很大。陆俨少的画,没有一笔是画坏的。我问他怎么才能做到,他回答我说需要熟能生巧。他说:“艺术要多看、多想、多观察自然界美的东西,并将其融入艺术中去。”这让我受益终身。同时,我也喜欢收藏书画作品,这让我对字画的欣赏水平逐渐提高。当时,蔡国声、张森都是通讯员,我经常去他们家中交流。通过这些交流,我对上海书法的现状有了大致了解,并逐渐明确了自己的努力方向,希望能够与他们看齐。1978年,上海市书法家协会恢复,我作为恢复后第一批成员加入书协,之后一直积极地参加协会的活动。2000年,上海市文联和上海市书协共同举办“新世纪首届上海市书法篆刻展”,我获得唯一的特等奖。可以说,我的艺术之路与时代的发展、与我们国家的文艺发展密不可分。

近年来,国家对文化,尤其是对传统文化越来越重视。我认为,书法作为中华优秀传统文化,以汉字为基础,在此基础上追求形式美,它是个人修养、学识等多种因素共同塑造的文化成果,在国际上也是独具特色的。创新不能是无源之水、无本之木,对传统的深入研究和认识不可或缺,需要在传统基础上创新,这才是符合艺术发展规律的。要融入个人的理解,“将传统写活”,这才是书法传承的正确方式,才是书法传承独有的“法道”。

艺术上,我们要“啃”前辈的知识和方法,我不偏向某位书家或特定的书法作品,只有在书写实践中发现规律,“师法自然”,才能写出自己的东西。还有,学习书法,聪明固然重要,肯下功夫也很重要,要夯实自己的传统基础。此外,阅读也是必不可少的。虽然有学问的人不一定能写出最好的书法,但如果有学问的书法家能够将个人见解融入作品中,那么他的作品将充满生命力。

我们这代人见证了新中国一路以来的发展,与过去相比,生活水平得到了极大的提升。我非常希望国家能够更加繁荣昌盛,人民生活更加富裕。而书法作为中华优秀传统文化,作为“国粹”之一,应该得到更好的传承和发展。