舌尖上的“美美与共”:饮食类非遗短视频的传播与共同体意识深化

[摘要]以非遗推动铸牢中华民族共同体意识,非遗普及化是必经之路。近年来,新媒体尤其是短视频的蓬勃发展,为非遗普及化提供了新的路径。在众多的非遗短视频中,饮食类非遗短视频格外引人注目。饮食类非遗不仅具有强烈的地方性特点,是人们乡愁的寄托;同时又连接着认同,与中华文化认同、中华民族认同紧密相关。本文以抖音平台上的饮食类非遗短视频为例,采用文本分析和参与式观察的研究方法,研究发现,饮食类非遗作为“地方性”的典型代表,借助短视频对“地方”进行了再现和延伸,又以其与“地方”锁定的、流动的“实在”之物应对着全球化时代的“虚无”;同时,饮食类非遗短视频借助于视频元素的通感化,实现了味觉的传达和情感记忆的唤起。从“美食与共”到“美美与共”,作为地方的再现和延伸,作为能引发高阶认同的味觉表达形式,短视频上的饮食类非遗展现了联结地方和铸牢认同的强大力量,有助于中华民族共同体意识的深化。

[关键词]饮食类非遗;短视频;味觉;认同;铸牢中华民族共同体意识

中图分类号:C956文献标识码:A

文章编号:1674-9391(2024)05-0038-10

2021年习近平总书记在中央民族工作会议上强调,“必须以铸牢中华民族共同体意识为新时代党的民族工作的主线,推动各民族坚定对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的高度认同,不断推进中华民族共同体建设”。2023年6月,习近平总书记在内蒙古自治区考察时再次强调,“铸牢中华民族共同体意识是新时代党的民族工作的主线,也是民族地区各项工作的主线”。习近平总书记的这些讲话,为民族工作指明了方向和道路,也启示我们加强非物质文化遗产保护传承的工作目标和应然方向——非物质文化遗产(以下简称为“非遗”)保护与传承应为铸牢中华民族共同体意识服务,以文化丰富性增强文化自信,以文化凝聚力推动各民族对中华文化的高度认同,建设中华民族共有精神家园。

要让非遗充分发挥凝聚文化认同、建设精神家园的作用,非遗普及是必经之路。通过非遗普及,让各民族文化充分融入到中华文化主干道中,不仅能大大增强各民族群众的凝聚力和向心力,实现文化自信;而且能有效增强中华文化的活力和吸引力,促进文化自强。如何推动非遗普及?2021年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》中明确指出,加大非物质文化遗产传播普及力度,要“适应媒体深度融合趋势,丰富传播手段,拓展传播渠道”“鼓励各类新媒体平台做好相关传播工作。”[1]

媒体传播对非遗普及十分重要,其中新媒体传播更是不容忽视。近年来新媒体尤其短视频上的非遗多样化传播吸引了众多年轻人的目光,取得了较好的传播效果。短视频以其丰富且充满现场感的表现形式,使年轻人对相对陌生的非遗有一个更直观、更生动的认识,对他们进一步领会非遗的魅力、成为非遗传承的“兴趣人”、增强文化认同大有裨益。

在众多的非遗短视频中,饮食类非遗短视频格外引人注目。热气腾腾的街边小吃、特色浓郁的地方风味、熟悉亲切的家厨味道、地方非遗美食的制作和售卖……在短视频上热闹非凡,获得了不少关注度。饮食类非遗是中华美食的代表,饮食认同是印在中国人身体里的基因,它关联着文化认同和中华民族认同。当年电视纪录片《舌尖上的中国》以人物故事串联起SPgCFUSsMBTvLixtirsNWw==地方美食做法,以精到的视觉语言挑起屏幕外受众味蕾,引发了海外华人的浓浓乡愁,无形中就凝聚了中华文化认同;如今视频号“巴黎小郭郭”的山西刀削面在海外传播和热卖,也让大家津津乐道……那么,在饮食类非遗热播的时代,饮食类非遗是否能带来更多的中华文化认同?本是浓郁地方特色代表的饮食类非遗,汇集在短视频平台上,会产生什么样的传播效果?本文选取抖音平台上的饮食类非遗短视频,采用文本分析和参与式观察的研究方法,对这些问题进行了探索。

一、全球化背景下饮食的“地方性”与认同

(一)全球化背景下饮食的“地方性”及其意义

20世纪90年代以来,全球化在世界各地不断推进,美国社会学家乔治·里茨尔(George Ritzer)曾以“实在”(something)与“虚无”(nothing)这一对概念分析全球化进程下的种种社会变革。[2]17其“实在”是指一般由本土创立、控制,并比较而言具有独特的实质性内容的一种社会形式;“虚无”则指一般由集中创立、控制,并且比较而言缺少有特色的实质性内容的一种社会形式。他认为,全球化推动了“虚无”在全球的扩散,并取代了“实体”(“实在之物”),比如信用卡贷款、信用卡支付、语音推销电话、自动拨号语音回复等都使得实在“之物”“之地点”“之人”“之服务”变为了“虚无”。通过抽离机制,全球化切断了实在之物与其历史、传统和人情联系的关系,成为一个空壳的虚无;其后果便是单一性、同质化世界的产生。[3]由于虚无的扩散,我们身处的世界逐渐成为“无意义”内容的承载体;而与之相对的“实在”则是抵抗全球化“虚无”侵蚀的重要力量。

“实在”代表的正是与“地方性”关联之物,相比于“虚无”代表的“无地方”而言,它更具有创新性、丰富性以及生命力。吉尔兹(Clifford Geertz)认为,“地方性不仅指地方、时间、阶级与各种问题而言,并且指情调而言——事情发生经过地方特性并与当地人对事物之想象能力相联系。”[4]21简言之,“地方性”指的是一种特殊性,这种特殊性在于地方特有的文化底蕴和情感认同,而失去这种地方特殊性的“无地方”则被视为“失去意义的地方”或“认同弱化的地方。”[5]在雷尔夫(Edward C. Relph)看来,这种“无地方性”体现的是地方多样性丧失背后更大的地方意义丧失。[6]1

而我国南北各地、风味不同的饮食文化可谓“地方性”的典型代表,在“虚无”的“无地方性”扩张下,成为反击单一化、均质化的独特存在。与西方有着更多标准化同一化的餐饮不同,中华饮食是深植于地方特色之上的“实在之物”,从食材的种类、产地和气候,到烹饪方法,都显示出地方差异。“一方水土养一方人”,“地方性”带来了特色和差异,也带来了创新和生命力。正因如此,中华饮食更像一种“艺术”而不是“技术”,成为每个人萦绕于心的乡愁。当外来文化使“虚无之物”扩散、“地方性特色”鲜见时,人们自然对“特色”和“实在之物”更加渴望,自然有着以特色对抗全球化“同一性”的期待。因此,以地方饮食为叙述主体的短视频在全球化时代风靡就不足为怪了。

(二)味觉、饮食与认同

在各种感官等级中,味觉因与欲望相连,常被排斥在审美和趣味之外,置于感官系统链末端。但不少学者认为,味觉可以进入审美经验的行列,是一种寓于感性直观中的精神;人们在味觉上的体验,远远溢出了简单的生理需求,它和其他感官体验一样,荷载着人的文化属性。[7]这一点在中国人身上表现得尤为明显,中国人的感官活动、思想活动皆以味觉为原型展开,在此基础上形成了自己独特的思想方式。如贡华南在《味觉思想》一书中认为,相较于古希腊的视觉中心主义和古希伯来的听觉中心主义,中国思想具有明显的味觉中心主义特征。[8]如同视觉思想中视觉对其他官觉的主导和规训一样,味觉思想中所有官觉皆被味觉规训、被味觉化,并在味觉主导下展开。[9]

赵皙指出味觉对中国人思想的影响还体现在食物与气候、环境、习俗等方面,食物的背后潜藏着族群认同、国家认同以及身份认同,是文化记忆的显性标签。[10]曹小杰针对流散族群的研究指出,在流动的语境下,个体有各种方式来表达认同,但饮食是彻底的高阶认同,对饮食文化的认同代表着文化上较彻底的“归化”。[11]刘春呈在针对饮食文化与铸牢中华民族共同体意识的研究中认为,地域性的饮食文化是国民认同、归属感的交织场域;各地域饮食文化的同一性联结、特色性展示、交融性辨明是一条构筑中华饮食文化认同基础的进路。[12]

可以看出,无论是文化记忆的标签,还是彻底的高阶认同,甚或是促进中华文化认同的进路,学者们的不同解释都认同了饮食与认同密切相关。如果说前面的“饮食与地方性”,让我们知道饮食与独特性、地方性之间的密切相连;那么这里的“饮食与认同”则指引了其联结认同和铸牢中华民族共同体意识的可能性。

(三)美食类视频的相关研究

地方饮食的“实在”与味觉中心主义哲学都标示了饮食味觉在中国语境下的独特地位。在视频传播盛行的背景下,美食视频的风靡也成为关乎“饮食味觉”与认同的重要研究对象。以《舌尖上的中国》为代表的中国饮食纪录片的兴起标示着美食与文化、记忆与情感、现代与传统结合的叙事方式得到了大众的认可。芦坚强认为《舌尖上的中国》正是以对地方性多元化美食生产的呈现,使得人们关注美食背后各地的自然环境、个体劳动与文化氛围。[13]《舌尖上的中国》在海内外大热后,《风味人生》《老广的味道》《人生一串》等系列饮食纪录片也一度风靡,其吸引人的固然有饮食原因,但更多的是饮食所象征的“人间烟火气”所体现的生活热爱以及所唤起的人生况味和情感体验。即传统媒体美食纪录片的魅力更在于丰盈内容背后的情感、记忆、文化以及包罗这一切的“人生故事”。

以传统媒体美食纪录片为模板的美食短视频是移动终端技术发展之下的新传播形态。“美食+故事”的传播形式在短视频领域依然受到欢迎,“日日煮”“日食记”“李子柒”等创作主体的出现和发展使得短视频在美食这一垂直细分领域得以深耕。美食短视频因其短时长、大体量的特征不仅触及了更广泛的人群,而且深化了美食类视频的研究。有研究者认为,美食类短视频打破了纪录片视听觉的审美局限,是以味觉的指涉、撩拨和满足为美学旨趣,打破视听觉和味觉的感官壁垒,其传播目的即是味觉背后的意义传递。[14]

饮食类非遗短视频作为美食视频的子类,其以“饮食非遗”为叙述主体,更是关联中华文化的特殊存在。针对非遗的当代传播,杨程认为对饮食类非遗短视频的观看实则是对文化认同的追崇;特色各异的饮食类非遗赋予中国人天然的社群意识,这种“赋予”以饮食背后的习俗、语言、信仰为联结纽带。[15]

值得关注的是,围绕短视频这种新媒体更有利于“促进共识”还是“加速极化”的争论从未停止。苏颖认为,新媒体的赋权所带来的交互式、脱域性、匿名性、平等性的表达与呈现有利于多元价值共识的形成。[16]韩敏则提出了对互联网“去中心化”带来的权威消解的担忧,认为相同观点的人易在网络社区中形成集群,使新媒体的讨论有面临群体极化的危险。[17]但就饮食类非遗短视频而言,地方特色的展现和共识的形成,是并行不悖的。饮食类非遗短视频的传播扩散是否有助于促进共识与认同,是否有助于铸牢中华民族共同体意识,需要进一步实证的探索。

二、抖音平台上饮食类非遗短视频的传播与研究实施

本文选择抖音短视频平台上具有代表性的饮食类非遗短视频作为研究对象。之所以以抖音平台为主要研究平台,是因为研究者在对饮食类非遗开展观察时发现,抖音平台的短视频比较多元,而且视频内容质量较高,包容了多地的特色非遗内容传播。此外,抖音作为短视频内容的集中平台,许多原创视频内容都是从此平台传出才呈现在其它平台之上,因此其内容既具有代表性又具有集合性。

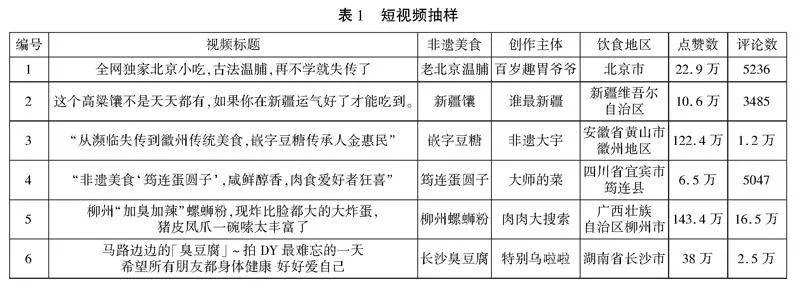

我们主要使用了文本分析的研究方法。视频抽样上,我们以“美食”“非遗”“饮食”等为搜索关键词在抖音平台搜索,根据系统的综合排序,我们在评论数大于五百条的视频中选出具有代表性的非遗美食视频6则(表1),包括北方非遗美食“老北京温脯”“新疆馕”、中部非遗美食“嵌字豆糖”“筠连蛋圆子”和南方非遗美食“柳州螺蛳粉”“长沙臭豆腐”等。

评论抽样上,我们用后羿采集器,从6则视频的215768条评论中抽取到6727条评论数据,再对数据进行清洗和重复数据删除之后剩余4679条评论数据,逐一进行细读分析。抽样时间为2022年7月25日4:00-6:00,选择凌晨进行抽样,是考虑到此时视频点赞量评论量相对比较固定,方便截图保存视频网页,记录点赞量并进行收藏。

除此之外,本文还采用了参与式观察方法,对短视频上的饮食类非遗传播进行了较长时间观察。

三、“地方”的再现与延伸:饮食类非遗短视频中的“实在”与“虚无”

全球化影响下,个体离开原初的社区,开始了跨地域的流动和生存,人们不仅频繁地在网络上开展非具身的交往活动,也借助网络上的信息疏解跨出地方的“乡愁”。有研究者指出,在现今新媒体高度发达的时代背景下,地方性的获取并非一定需要个体身体的“在场”,经由文本、图片、影视、音乐等途径也可塑造并强化某个地方的“地方性”,并为地方以外的人所识别。[18]

如果说全球化使得地方性逐渐消弭、“地方感”逐渐丧失,那么,借助于新媒体短视频,饮食类非遗却将“地方感”带到了人们身边。作为地方感的重要标志物,饮食类非遗借助于短视频的时效性、广泛性和声画俱备的优势,再现和延伸了“地方”。

(一)“地方”的再现

饮食类非遗短视频作为作用于视觉听觉的影像化表达,其元素呈现是鲜明的,无论是背景音、主体叙述声、解说声等构成的听觉元素集合,还是饮食制作者、食材生长环境、拍摄地的自然及建筑场景、食物原料、制作器具等方面构成的视觉元素集合,都充分传递出“地方性”,让受众产生“地方感”。

“地方感”来自于地方场景的营造。短视频通过听觉和视觉各种元素,致力于地方场景的营造,地方的自然风光、地方的街道和人物、地方的器具和饮食制作方法、地方的语言和饮食命名等,都营造了一种浓浓的地方氛围,吸引了受众观看。如一则四川凉糕的制作呈现中,开篇的场景是典型的四川农村自然风光,制作者全程用方言讲述凉糕记忆和制作程序,纯手工石磨的古法制作程序更是特色鲜明;制作背景的收音也以细致化呈现的方式体现了凉糕未成形之际的流动性。人物、建筑风格、石磨制作工具加之声音的表达,让人产生置身其中、参与制作的身临其境感。

“地方感”还来自于受众的参与感和互动。比如不同的地方对同一种饮食可能有不同的称呼和命名。在非遗美食充分引起关注后,天南地北的网友参与评论,在美食的共鸣中叙说自己家乡的特色命名或风俗习惯。

“眉山叫蛋裹圆(蛋姑爷)。”(短视频4评论)

“我们四川渠县叫大刀圆子,跟酥肉一起蒸来粘佐料,好吃得不得了,只要座席必有这道菜。”(短视频4评论)

“结婚要用这个糖,一定会得万年长。”(短视频3评论)

通过参与评论,视频的受众共享了一种美食文化,又分享了自己家乡的命名和风俗特色,产生了“地方感”。通过场景的营造,通过参与和互动,非遗饮食的“地方性”可谓通过网络进行了再现,慰藉了在外游子们的乡愁。

(二)“地方”的延伸

近年来,“虚无”的全球化扩散使得“无地方性”的现代社会创造出了越来越多的“脱域”人群。所谓“脱域”人群,即是一种“肉身所在”与“情感栖息”空间相异的人群。[19]“脱域”人群的生存多是“流动性”的,他们处在脱离家乡地方的境遇之中,在远离家乡的地方工作或者学习、生活。而“地方”之物也并非完全固着在特定的地点之上,短视频空间的出现也代表着“流动”空间的产生。饮食类非遗处在这种流动的空间中给予美食以流动的可能。社交网络增进了美食的“接近性”,“我的菜”的范围也在视频传播与接收的过程中被扩大。与受众互动的不仅是声像组成的视频,还有具有亲身味觉体验的受众。视频传播本身的开放性特征,使得地域性的饮食不再只是地方性的呈现和地方性的产物,更在一定程度上使得地方的饮食成为受众共同观看的“虚拟在地”的产物。

流动的人口在异于家乡的地方生活,饮与食的互动多与其身处的地方饮食勾连。在日积月累的品味中,逐渐形成对于非家乡“地方”饮食的感知和认同。同时,非家乡地方饮食流动到家乡,也成为“家乡饮食”的一部分。

“看着好好吃的样子,想念馕的味道,虽然我是广东人。”(短视频2评论)

“我作为一个广东湛江人,超级喜欢吃馕。”(短视频2评论)

“西安也有啊,我小时候积食,老人就给这么做的。”(短视频1评论)

对于地方饮食的热爱在感官尝试中转移为个体概念中“地方”认同的扩大。囊括自身热爱美食的“地方”逐渐成为自己的“第二家乡”。这种家乡的生成基于对饮食的热爱和追从,个体在自己“味觉域”扩大的同时也延伸了家乡“地方”。“第二家乡”也因美食成为特色鲜明、具有意义的“地方”,成为自身生命历程中的“实在”之物。

(三)对“虚无”的靠近与抵抗

在流动人口与流动空间日益增多的背景下,地方美食所代表的家乡味道逐步走到了大家身边,“桂林米粉”“山西刀削面”“兰州拉面”“云南过桥米线”在全国遍地开花。尤其在大城市,几乎可以看到全国各地的美食。以“臭豆腐”为例,几乎全国各地都有小店、小摊贩,甚至不少地方都有地方品牌或网红店,成为既特色又统一的大众味道。长沙臭豆腐的“马路边边的臭豆腐”视频中,网友们纷纷忆起自己所熟悉的那家臭豆腐店:

“郑州大学老校区大学路桃源路,程记臭豆腐也开了十几年了,特别好吃,好多学生过了很多年还去,强烈推荐给老哥。”(短视频6评论)

“推荐河南开封通许县西关医院旁边有一家好吃的臭豆腐时间都开好长时间了。”(短视频6评论)

“来南昌万寿宫吃小邓臭豆腐。”(短视频6评论)

不可否认,美食和美食品牌在实际地域上的连锁扩张往往带有一定的“复制性”和“脱域性”。与全球化背景下出现的诸多“麦当劳化”[20]餐馆对比来看,饮食类非遗的跨地域扩张与再现,有可能在某种程度上走向符号堆积的“场所”制造。[21]可以说,地方性与全国性并存的地方饮食品牌,也面临着一定的向“虚无”靠近的危险。

但饮食的特殊性,使其天然地更贴近“实在”而非“虚无”——网络空间里短视频对原生态饮食制作场景与地方风土的呈现,更多地显示出对“虚无”的抵抗。视频中地方饮食对于原汁原味的坚守,实际上正是对于“地方性”的意义坚守。一些以非遗名号为品牌特征的饮食连锁店虽然以“麦当劳化”餐馆模式经营,但其传达的非遗文化和传统味道,正是致力于“意义”的传达,力求让品尝味道的人都能感受到非遗饮食背后的地方特色,甚至产生步入“地方”、品尝正宗味道的亲身实践。

“我爱螺蛳粉,一定要去柳州吃最正宗的。”(短视频5评论)

正是在特色和喜好的基础上,非遗美食才能真正从“地方”走向“全国”,成为“舌尖上的产业。”[22]非遗美食,不仅是地方特色,更是中华饮食的重要组成部分,以“地方名片”与“中国名片”的面貌展示特色,又以中国饮食文化抵御着西方文化同一性的侵蚀。因此,从这个意义上来讲,在全球化众多的“虚无”包裹中,特色饮食成为人们逃离虚无、寻找创新和意义的庇护所,特色饮食的视频也成为慰藉心灵的力量。

四、味觉传达与情感记忆:饮食类非遗短视频中的味觉传播

非遗饮食已然突破“地方”的实有空间限制,以影像的短视频或实物的非遗饮食品牌的方式进行跨地方流动,成为普遍的地方特色扩散现象。这也体现了以饮食为载体的文化传播的影响力之大,且与短视频浅层化的传播特点相衬,饮食这种叙述对象具有广泛的受众和接受度,成为具有代表性且具有深层影响力的对象,值得深入研究。

(一)视频之“味”:饮食类非遗的传味实践

通过视觉来传递味觉,影视作品在这方面已有不少成功经验。饮食类非遗短视频在这方面也做得很出色。新鲜采摘的食材、红彤彤的火苗、热气腾腾的锅气、煎炒烹炸的不同色泽,食物入油的声音、肉质煎烤的嗞嗞声、食物入口的酥脆感等,这些虽然作用于观看者的视觉或听觉,但通过通感效应,直接到达受众的味觉。由此,“色香味”溢出了屏幕。古人云“望梅止渴”,便是指食物的视觉和食物引起的想象,能够到达味觉。当饮食记忆与独特的味觉体验相关联,在个人感官之上便能形成独特的感官记忆,通过视觉和听觉所引起的味觉联想使得听觉、视觉、味觉的通感之路得以建立。细化的饮食制作收音以及对美食的特写也使得视频的“味觉化”传达更加生动。如在“老北京温脯”的视频当中,仅是对山楂的烹制就已可令人产生酸甜的联想;而对于诸如臭豆腐用油炸制的声音和螺蛳粉加“炸鸡蛋”与“辣椒油”的颜色搭配,就已经让人产生“口水直流”的反应。在这一过程中,背景音、主体叙述声、解说声构成听觉元素的集合;饮食制作者、食材生长环境、拍摄地的自然及建筑场景、食物原料、制作器具等构成视觉元素的集合,由此达成“听看”饮食味道的特殊效果。

“全程流口水看完的。”(短视频5评论)

“口水飞流直下三千尺。”(短视频5评论)

“有谁在咽口水的。”(短视频3评论)

除了通过“通感化”的传播方式达成味觉传达,饮食类非遗短视频还通过影像本身的“特写”极力达成受众身临其境的效果。最具有代表性的是食物的蒸汽与场景的融合以一种平面化的方式达成了氛围的塑造。从视觉、听觉的联动到味觉的激发,多种感官的激发汇集到受者的大脑皮层,在个人的味化体验上加以作用,达成一种非具身传播的具身化效果。非具身化的视频观看也因为味觉的传达拉近了个体与美食的距离,美食的体验因通感的再塑被个体重新感受。

(二)味觉之“忆”:味觉情感的意指实践

饮食类非遗短视频的味化传达,不仅影响了受者的味化感受,还在更深层次上关联了个体的情感记忆。具体来说,味觉与个人境遇相关,同时也与个人的记忆有关。“人生百味”的描述及“酸甜苦辣咸”与人生体验的关联都给予味觉以情感性的意义指涉。食物之味与塑造味道的人都被味觉串联起来,成为个人对他人、群体对个体的情感记忆。

短视频6的创作主体在进行内容创作之时意外发现长沙街头经典味道的售卖者逝世,由此引发了传者与观看者对于人生无常的集体性讨论。

“本人小时候臭豆腐只吃这一家,后来小学毕业后离这里远了就再也没有机会回来吃再后来就出国了,最近回国想着去重温一下儿时的回忆,结果就在朋友圈看到说老板去世了……唉挺感慨的,他家的臭豆腐真是‘yyds’。”(短视频6评论)

“作为一个在砂子塘长大的人来说,去世的臭豆腐大叔是砂子塘居民最喜欢最惦记的。”(短视频6评论)

“逝者姓彭,我记事起就听见窗外的‘臭干子啊——猪脚——’,他来参加过我的婚礼,我也参加过他儿子的婚礼,……不晓得怎么说,看哭了。”(短视频6评论)

“刷到作者此视频不禁再次思念泪流,公公于2021年10月18日突然过世,全家无比悲痛,生前做人做事让人称赞万分,公公已去世,未呈儿孙福。V0/v+d+yypZsunCI3bvcx+HFe/Qs1YjIFA5Kg8p3Occ=感谢作者与路人朋友的怀念。”(短视频6评论)

味道作为不可磨灭的恒久记忆,成为“臭豆腐”售卖者生命的另一种存续方式。而和“臭豆腐”制作者一样创造出众多经典地方味道的人们,也成为品尝过此味道的他乡之人共同的记忆。可以说,短视频为品尝“百味”的人提供了互动与共聚的场所,对味道与味觉故事有共鸣的人通过视频的传播达成了特殊的情感互动。此外,受众的命运慨叹也由视频内容进行串联,各人境遇不同,但都把美食视为生命中的美好和期待,美食也成为人与人之间一种独特的情感连接。

“今天是按医嘱断舍曲林的第一天,希望自己能够打败‘抑郁’这个大黑狗,仍然对明天充满活下去的希望。仍然能够下课看着天空的白云感到大自然的创造力,仍然能够对各种城市好奇心。”(短视频6评论)

“不知道确诊癌症晚期的我,还有多久也会变成小盒子了,不过看了乌啦啦的视频,我觉得我明天就要去吃一顿臭豆腐。”(短视频6评论)

无论个人境遇如何,饮食都是与生命甚至与生活紧密相关的记忆,饮食“百味”恰如人生百味,给人以生命情感的深度共鸣。而非遗饮食,不仅历史悠久,又因地域范围的广为传播,成为众多人生故事的天然载体。也正是因为有了人的故事,非遗的传承才有了鲜活的生命力,在其中,非遗饮食的传承与失传,也成为人生“百味”中的一种。

“我祖辈就是做点心的,到我爷爷那里,他觉得挣钱少没做,结果不出意外地失传了。”(短视频3评论)

“安徽传统手艺人越发少了!失传的太多了。”(短视频3评论)

可以看出,任何一种文化的传承都是以人为核心,以生活为载体的。活态的传承实践应是与平凡之人的日常生活、人生故事相关联,从更广泛与普遍的人生意义来看,饮食最深入情感即是关联自身亲人的记忆。

“这个菜有妈妈的味道,每年过年的时候妈妈都会做,今年过年留在异地过年,妈妈特意做了邮寄给我,很香。”(短视频4评论)

“小时候都是姥爷做给我们吃,自从姥爷不在,再也没吃过了,今天看到这个视频,特别感动,希望这位爷爷健康长寿。”(短视频1评论)

“我姥爷祖籍是北京的,我小的时候每年冬天我姥爷都给我做这个,不过他说叫‘红果抹锅’……可能是为了逗我自己取的名字……我长大了,姥爷老了,就再没吃过了,不过希望我的姥爷也像视频里的爷爷一样健康就好!”(短视频1评论)

当代便捷生产的效率性往往让人忘却最细致甚至缓慢的味觉生产。从前的味道或许已经消散甚至被人遗忘,但以非遗美食为主题的短视频则是以传承和记忆为核心的再现。祖辈对后代的代际传承,体现在日复一日的耕作记忆中,也体现在中国人世代“靠山吃山,靠水吃水”的地域饮食特征中。从生存到生活,从父代到子代,恪守的是“一方水土养一方人”“天人合一”的传统思想。最坚韧的传承和记忆也是独属于一方水土的特色味觉。此外,流动性的个人在寻求安定感和传达乡愁之时,也多以特色鲜明的地方饮食作为载体,曾经的味觉记忆成为漂泊异乡人易得的慰藉,饮食类非遗视频的“治愈性”标签即来源于此。现代人处在高速流动的社会境遇中,全球化增强了不确定性,人们通过新媒体上的“家乡味”“美食风味”进行自我治愈和缓解乡愁,成为飞速发展与变迁的中国社会常见的现象。

五、饮食类非遗短视频之于铸牢中华民族共同体意识

饮食类非遗短视频使得多样化的美食无需去往“地方”便可呈现在受众面前。借助于短视频对“地方”的延展,对味觉的传达和与中华民族情感记忆的勾连,饮食类非遗短视频还激发了人们的美食“集邮”心理,以“尝遍中华美食”之姿,潜移默化地深化着文化认同。

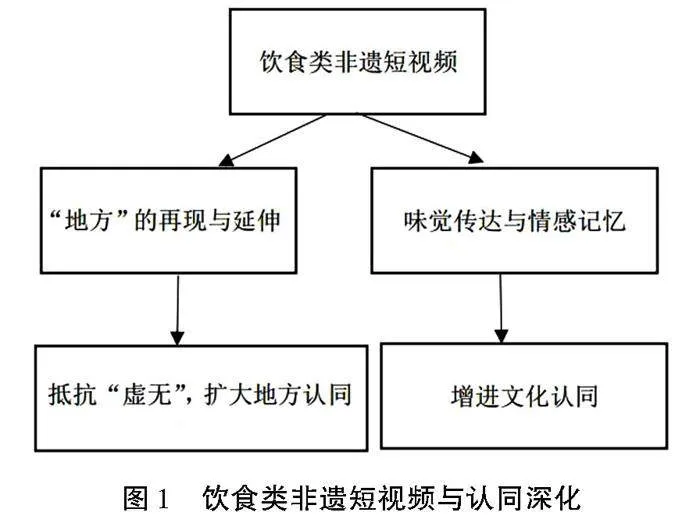

如图1所示,在短视频的叙事和传播当中,中国的大小“地方”以流动空间的形式得到了连接与延伸;同时,不同的地方又因既有差异又有共通性的饮食偏好和异地流动的非遗饮食得以相互连接,并在以“饮食”为有形或无形媒介的基础上达成实际的文化互动与交融,成为增进与扩大文化认同的重要方式。

这种认同,包含两个层次:一是“美食与共”。我国地大物博,各地美食风味不同,但其背后的家乡情感、亲情记忆、人生体味却是共通的——这正是中华饮食文化的核心魅力。身处中华饮食共同体中的个人口味习惯虽有不同,但基于“中国胃”,大家对多元饮食有很强的包容性,短视频的展现也使得大家更愿意去尝试多元美食,无论南味北味,都是中国菜,都是中华情感记忆中的温暖存在。二是“美美与共”。饮食类非遗本身具有的跨地域传播性及现今借助新媒体短视频的流动性,使产生饮食认同的群体更易产生超越地方的群体性认同,并以生活化传承集体文化遗产的方式加深着文化认同和对中华民族共同体的认同。

(一)“美食与共”:地方非遗美食的特色与文化交融

作为“地方”的代表,饮食类非遗正在成为一种文化符号和名片,承担起塑造城市形象与促进文化交融的功能。特别是近年来“中国美食地图”的风靡,成为饮食“言说”地方的典型代表。

“螺蛳粉是真的好吃,太爱了,可惜只有柳州的正宗。”(短视频5评论)

“下岗牌臭干子,原来一个爹爹每天推着车在建湘路卖,每天一边推着车卖一边叫唤,后来貌似入住海信广场的文和友老长沙里面了。非常非常好吃!!”(短视频6评论)

但随着社会流动的增强,非遗美食开始展现其影响力,一些非遗美食不再被框定在某一个特定地域,而开始在各地落地生根,产生既有共性又有特色的不同品牌或店铺。比如“臭豆腐”,各地美食街就有诸如“黑色经典长沙臭豆腐”“国足臭豆腐”“董顺桃小粒臭豆腐”“南门口臭豆腐”“陈嗲嗲老长沙臭豆腐”等不同品牌,其中“臭豆腐”与长沙、湖南等特定地区的勾连,使包含长沙臭豆腐的礼盒成为湖南地区旅游伴手礼的必备品。

除了饮食类非遗与地域符号的勾连和延展,不同地方饮食的固定“配搭”也反映了地域间的文化互通和习俗共享,比如“奶茶泡馕”成为新疆地区与内蒙古地区的饮食联结,“胡辣汤肉夹馍”则成为河南地区与陕西地区的饮食联结。不同地方的特色饮食在流动当中成为了固定的“搭档”,在日积月累的配搭和流动之下,就如最常见的“豆浆油条”配搭符号一样,逐渐产生不可分割的实际联结,代表着作为文化符号的饮食在日常生活中完成的文化交融实践。

从短视频的传播实践来看,多元化的饮食类非遗视频激发了人们的美食“集邮”心理。游客为了参与媒体叙事,会主动奔赴视频中出现的实际地点旅行,在更开放的城市空间乃至全球空间范围内进行流动性的身体实践。在形态各异的中华风味美食面前,人们不再满足于现实空间中一隅之地的美食,而更愿意在视频的推荐之下去到当地,品尝原汁原味的风味美食。通过视频空间的呈现,受众往往在评论区展开实际空间的“丈量”,将自我行动寓于各式的“具身”与“食物”间的距离中。

“太棒啦!只要驾车二十个小时就可以吃到又臭又美味的螺蛳粉。”(短视频5评论)

“看完肉肉的视频直接驱车200多公里吃粉!!!”(短视频5评论)

“太好了,只要步行683公里就能吃到这么好吃的臭豆腐了。”(短视频6评论)

在线上的“丈量”行动之中,人们对各地美食“集邮”式的追随实际反映了对中华各式美食的认同。这种“丈量”行为已成为此类内容生产之下的“特定句式”,在自媒体上的各种展现和分享,也是自主创造自身认同的过程。此外,美食视频的精细步骤往往成为“美食教学”视频,成为数字时代不会失传的“活菜谱”,不仅使非遗饮食技艺通过视频呈现得以保存与流传,并通过传播到不同地域的过程实现着饮食文化的交融。近年来,“短视频+直播带货”的兴起让地方产品和美食有了流动到全国各地的渠道,不少网友在视频评论里看到令人垂涎的地方美食后会主动询问购买渠道,非遗美食由此实现了记录、传播、售卖的生活化传承、生产性保护的闭环。

(二)“美美与共”:饮食类非遗作为共同体文化载体

汤姆林森(Tomlinson)认为文化认同不是一种文化归属的描述,而是一种共同体的集合性财富。[23]49-64饮食作为文化符号,既是地方文化认同重要的具象载体,又能够从此种意义的基础上深刻体会到符号所指征对象的独特内涵。[24]短视频中的非遗饮食符号指征的深刻内涵,既包括个体的记忆、地方性的文化认同,也包括对中华文化的高阶认同。

“表相是糕点,内里有文化,更有中国心。”(短视频3评论)

“作为传统工艺,我们应该保护以及传承,因为它们是我们的文化的体现。”(短视频3评论)

正如曹小杰的研究所证明,饮食是真正的高阶认同,对饮食文化的认同代表着文化上较彻底的“归化”[11];短视频对中华饮食文化精髓的传播,也促进了文化认同和中华民族共同体意识的深化。

从视频研究样本来看,短视频的创作主体除了冠有地方之名的创作者以外,还有以“美食探店”为视频主要内容的个体创作者。这类主体以中华大地上的美食小吃为内容创新的源头活水,实际上正是看中了中华美食的多样性和受众对于中华美食的喜爱。此类创作主体往往以美食博主的身份进入不同的“地方”,品尝或亲自制作当地的特色美食,再以美食本身的吸引力达成流量吸引和内容广泛传播的目的。如“短视频6”的创作主体“特别乌啦啦”为陕西人,说着带点陕西腔的普通话,其标志性的饮食视频即为“面食加蒜”,而在视频的内容创作中,他深入不同地域,品尝当地的风味美食,并由此产生不同的情感共鸣,以美食探店的行为外显了美食文化的交融,其内里引发共鸣的则是网友们对中国地大物博美食的喜爱和对中华民族共同体的坚定认知。

哈拉尔德·韦尔策(Harald Welzer)认为,现代大众传播媒介兴起为公众记忆实践提供了新的媒介场域与叙事方式。[25]通过短视频,我国不同地域美食文化的交融、中华文化的多姿多彩都能得到生动展现,从而无形中凝练着共识,强化着认同。因此,饮食类非遗短视频这种传播方式,不仅让饮食类非遗传承更加深入人心,且它作为关涉精神文化内涵的创作内容,对受众的情感归属和记忆勾连的意义深刻。饮食成为一种话语,变为一种联结不同地方的“共通”之物,“铸牢中华民族共同体意识”也不再是与日常生活相距甚远的理念性存在。

从“美食与共”到“美美与共”,作为地方的再现和延伸,作为能引发高阶认同的味觉表达形式,短视频上的饮食类非遗展现了联结地方和铸牢中华民族共同体意识的强大力量,对于铸牢中华民族共同体意识意义重大,是共同体意识深化的有效路径。

参考文献:

[1]中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》[EB/OL].(2021-08-12)[2022-12-20].https://www.gov.cn/govweb/zhengce/2021-08/12/content_5630974.htm.

[2][美]里茨尔.虚无的全球化[M].上海:上海译文出版社,2006.

[3]王淼.虚无:里茨尔对全球化现象的社会学分析[J].科学·经济·社会,2013,31(04):5-8+12.

[4]吉尔兹.地方性知识——阐释人类学论文集[M].北京:社会科学文献出版社,2010.

[5]文彤,张玉林,梁祎.公众视角下的地方与无地方:基于游客饮食体验感知的研究[J].热带地理,2020,40(05):775-785.

[6]Edward C. Relph,Place and Placelessness ,London: Pion,1976.

[7]杨震.味觉与审美[J].中国哲学年鉴,2015(01):303-305.

[8]贡华南.味觉思想[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2018.

[9]韦兰明.民族团结教育逻辑论纲[J].民族教育研究,2019,30(03):37-45.

[10]赵皙.跨界创意叙事流向——论香港文学的感官跨越叙事[J].南京师范大学文学院学报,2017(01):55-62.

[11]曹小杰.认同的阈限:媒介消费与移民身份的建构——以新西兰报刊广告为镜像[J].新闻与传播研究,2018,25(09):81-94+127-128.

[12]刘春呈.铸牢中华民族共同体意识的饮食文化认同进路[J].广西民族研究,2021(02):43-52.

[13]芦坚强.他者、地方性与仪式化——《舌尖上的中国》之文化解读[J].昆明理工大学学报(社会科学版),2013,13(01):86-91.

[14]周钰棡,杨星宇.美食类短视频的“味觉能指”研究[J].美食研究,2021,38(04):40-46.

[15]杨程.活态视角下非遗的进化机制与路径[J].原生态民族文化学刊,2021,13(02):68-83+154-155.

[16]苏颖.中国互联网公共讨论中的多元共识——基于政治文明发展进程里的讨论[J].国际新闻界,2012,34(10):23-29.

[17]韩敏.移动互联网时代新媒体事件的网络协商与群体极化——基于“成都女司机被打”事件的内容与文本分析[J].当代传播,2016(05):55-58+83.

[18]魏雷,钱俊希,朱竑.旅游发展语境中的地方性生产——以泸沽湖为例[J].华南师范大学学报(社会科学版),2015(02):99-109+190-191.

[19]秦朝森.脱域与嵌入:三重空间中的小镇青年与短视频互动论[J].现代传播(中国传媒大学学报),2019,41(08):105-110.

[20]里茨尔.社会的麦当劳化[M].上海:上海译文出版社,1999.

[21]杨伯溆.社会网络化与地域场所化:当代本土传播的内涵及特征[J].新闻与传播研究,2004(03):20-28+95.

[22]蒋晓丽,郭旭东.媒体朝圣与空间芭蕾:“网红目的地”的文化形成[J].现代传播(中国传媒大学学报),2020,42(10):12-17.

[23]Tomlinson,J.,Culture,modernity and immediacy,Global America,2003.

[24]单铭磊.地理集聚与文化认同:区域文化资源产业化与可持续发展研究[J].山东社会科学,2016(12):159-164.

[25]韦尔策,季斌,王立君,等.社会记忆:历史、回忆、传承[M].北京:北京大学出版社,2007.

收稿日期:2024-02-07责任编辑:王美英

作者简介:范小青(1977-),

女,中央民族大学新闻与传播学院教授,研究方向:新媒体与非遗,广告传播;

刘晓洁(1999-),女,中央民族大学新闻与传播学院,硕士研究生,研究方向:传播学。

“Shared Beauty ” for Your Taste Buds: The Dissemination of

Culinary Intangible Cultural Heritage Short Videos and Enhancing

Community Consciousness

Fan Xiaoqing,Liu Xiaojie

(School of Journalism and Communication, Minzu University of China, Beijing, 100081, China)

JOURNAL OFETHNOLOGY, VOL. 15, NO.05, 38-47, 2024(CN51-1731/C, in Chinese)

DOI:10.3969/j.issn.1674-9391.2024.05.005

Abstract:

Looking at culinary ICH(intangible cultural heritage) in the context of globalization, food is something closely related to locals, playing a critical role in resisting the homogenization and simplification prevalent in the global era. Indeed many would agree that food, with its unique characteristics and cultural vitality, helps preserve and promote local distinctiveness. Additionally, the sensory experience of taste is closely intertwined with cultural and national identity. Records show a growing popularity of culinary ICH videos,4a7a118d1ce803ddcd1d05a2e0e90a406f440097e7f23977d8eef00f37df7018 so this study raises the question: Can they bring more Chinese cultural identity, and what kind of effects will they have? Taking short videos of culinary ICH on the Douyin platform as a study object, this article uses text analysis and participatory observation methods to investigate ICH of food short videos and their comments on Douyin.

Findings suggest that culinary ICH, as a typical embodiment of locality, both reproduces and extends local identity with the help of video shorts, and arguably resists the nothing of the era of globalization with its something that is related to locals. The study further reveals that something specialty foods have been offering a refuge from the perceived nothingness of globalization, providing innovation and meaning. At the same time, combination of visual and auditory elements in short culinary videos seems to effectively convey taste and evoke emotional memories. This has led to a trend where individuals seek selfhealing and nostalgia through “hometown flavors” and “food flavors” presented in new media formats.

The extension of local identities and elicitation of familyand countryrelated emotions through video shorts of culinary ICH apparently also stimulates a “food stamp collecting” mentality, where people silently deepen their cultural identification with and appreciation for Chinese cuisine. The narrative and dissemination of these short videos seemingly create a “space of flows”, connecting diverse localities across China and fostering cultural interaction and integration concerning food preferences and culinary ICH through both tangible and intangible media. Evidently, this process significantly enhances and broadens cultural identities.

This identification with Chinese cuisine involves two stages: Firstly, the concept of “shared tasty food”. The presentation of short videos encourages people to try a variety of Chinese dishes, whether they are southern or northern flavors; they all appear to evoke some warm feelings and memories of the Chinese nation. Secondly, the idea of “shared beauty”. The crossregional communicability inherent in culinary ICH, coupled with the fluidity of short videos, has shown to facilitate groups to develop a collective identity that transcends local boundaries. Data confirms that this identity deepens through lifestylebased content, enhancing cultural identification and the sense of belonging to the Chinese national community.

From“shared tasty food” to “shared beauty” :The short videos showcasing culinary (ICH) have demonstrated the powerful influence of connecting locals and forging identity. They serve as a representation and extension of local identities, and express taste that evokes higherlevel identification. Therefore it can be concluded that this has helped to deepen the sense of community for the Chinese nation.

Key Words:

culinary ICH; short videos; taste; identity; forging a sense of community for the Chinese nation