铸牢中华民族共同体意识的基层实践与未来进路

[摘要]民族互嵌式社区是推进铸牢中华民族共同体意识具象化、实践化的关键场域,提升民族互嵌式社区治理绩效与铸牢中华民族共同体意识具有价值目标同一性,二者是耦合互构关系。从治理过程和结果两方面设计考察指标,通过大规模的问卷调查,对甘肃、青海、新疆、宁夏、内蒙古五省(区)的民族互嵌式社区治理绩效进行整体性审视。结果显示,当前民族互嵌式社区基本形成“一核多元”的治理结构,各族居民对社区各项治理内容满意度较高、社区归属感较强,具有一定的社区参与意愿,社区信息化建设取得初步成效,以上为铸牢中华民族共同体意识奠定了良好基础。同时,民族互嵌式社区在资源获取、居民有效参与、矛盾纠纷化解等方面仍存在短板。未来可从深化治理理念、调适主体结构、优化治理体系、创新治理方式四个方面不断提升民族互嵌式社区治理绩效,铸牢中华民族共同体意识。

[关键词]中华民族共同体意识;基层实践;民族互嵌式社区;社区治理绩效

中图分类号:C956文献标识码:A

文章编号:1674-9391(2024)05-0021-10

第二次中央新疆工作座谈会上党和国家针对现实情境作出“在各民族中牢固树立中华民族共同体意识”的重要论断,并要求“推动建立各民族相互嵌入的社会结构和社区环境”[1],建设民族互嵌式社区成为国家发展战略的重要组成部分。民族互嵌式社区这一政策性概念区别于民族社区、民族混居社区等地域性概念,是自然形成过程中政府发挥了一定引导作用的结果[2]。第五次中央民族工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,指出“铸牢中华民族共同体意识是新时代党的民族工作的‘纲’,所有工作要向此聚焦”,[3]该重大论断是党和国家对民族工作理论和实践的高度概括,是新时代党的民族工作的根本遵循。民族互嵌式社区作为各族居民生产生活的共同场所,为实现各民族交往交流交融提供空间基础,成为推进铸牢中华民族共同体意识具象化、实践化的关键场域。民族互嵌式社区同时也是社会治理的“神经末梢”和服务各族居民的“最后一公里”,提供高质量的公共服务、回应多元利益诉求等事关民生福祉的治理内容均与治理绩效息息相关。民族互嵌式社区治理绩效的高低直接反映出各族居民的获得感、幸福感和安全感,关涉着民族事务治理现代化和铸牢中华民族共同体意识的实现。因此,“如何提升民族互嵌式社区的治理绩效进而铸牢中华民族共同体意识”是相关行政部门与学术界都应当思考和回应的问题,也是本文聚焦的研究问题。

围绕“铸牢中华民族共同体意识”与“民族互嵌式社区”的论域,学术界已开展了诸多积极探索。铸牢中华民族共同体意识是一个涉及面广、影响因素多、持续性长的社会系统工程[4],需要把握“继承历史、立足当下和面向未来”的三重向度[5]。铸牢中华民族共同体意识的多重路径既包括创新民族政策[6]、推进共同富裕[7]、构建法律规范体系[8]等顶层设计,还包括强化公共服务纽带[9]、民族心态秩序构建[10]、大数据赋能[11]等具体策略。从根本上看,铸牢中华民族共同体意识作为党中央治国理政方略在民族工作领域的重要体现,与各族居民的生产生活相关,需要从微处发力落脚到民族互嵌式社区这一基层实践场域。部分研究者沿着“推动民族互嵌—促进交往交流交融—铸牢中华民族共同体意识”的因果链条,[12]回答了铸牢中华民族共同体意识需要植根于民族互嵌式社区治理中,[13]从理论与实践互构层面解释了二者的紧密逻辑关系。目前的成果或受制于单一学科视角的影响,或局限于微观层面特殊个案的应然路径研究,仍缺乏从绩效治理角度对民族互嵌式社区铸牢中华民族共同体意识的整体性研究和大规模的实证测度。关注治理绩效意味着对社区高质量发展的追求,不断改进和持续提升民族互嵌式社区治理绩效有助于增益社区治理实践效果以达成基层善治。民族互嵌式社区治理绩效提升是铸牢中华民族共同体意识的一个重要抓手,是回应铸牢中华民族共同体意识实践之需和理论之问的关键环节。

基于此,本文置于绩效视域,聚焦“如何通过民族互嵌式社区治理绩效提升铸牢中华民族共同体意识”这一中心问题,选取甘肃省、青海省、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、内蒙古自治区①五个多民族省(区)的民族互嵌式社区治理实践作为研究对象,从过程和结果两方面设计考察维度和指标,以期通过大规模实地调查,从整体上了解和审视民族互嵌式社区治理的现实情况和绩效水平,梳理铸牢中华民族共同体意识的社区治理绩效提升新路径。

一、研究设计与数据来源

(一)民族互嵌式社区治理绩效测量的设计思路与内容

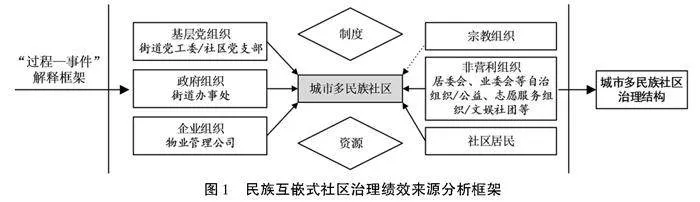

已有研究基于绩效治理理论构建了社区治理绩效来源的分析框架,包括社区资源、社区权力、社区价值建构、社区组织管理和社区协同领导五方面影响因素,并论证了社区治理绩效的实现是不同要素组合导致的结果。[14]该框架是基于社区治理多案例研究的一般性结果,对当前社区治理实践具有普遍解释力,被运用到城市社区治理有效性[15]、民族旅游村寨社区治理绩效[16]等研究中。本文的研究对象民族互嵌式社区作为一种特殊类型的社区,其治理特征兼具一般性和独特性,因此在借鉴上述框架内容的基础上,关注到民族互嵌式社区治理特色,搭建了民族互嵌式社区治理绩效来源分析框架(见图1)。

“铸牢中华民族共同体意识”为当前民族互嵌式社区治理提供了新的指导思路和行动指南,赋予了治理新内涵。在民族互嵌式社区,社区资源作为一种重要的社会支持,很大程度上决定着互嵌式民族关系及民族交往交流交融能否生成,[17]其充裕程度影响着社区治理能力与发展水平。社区场域中存在着党组织和政府的公权力、社区内生的自治权力和来自社区外部的第三方权力,[18]多种权力复杂交织,通过协商对话、利益博弈等方式共同作用于民族互嵌式社区治理。社会价值建构是识别公民偏好与需求、多元主体达成共识的历史过程,[19]民族互嵌式社区治理绩效可持续提升的动力在于始终关照各族居民的多元诉求。民族互嵌式社区治理常态化依赖于政策、组织和法律等多重保障机制的支持,[20]高效能治理离不开运转良性的组织管理体系。协同领导作为一种机制,核心功能是协调管理各种冲突,[21]民族互嵌式社区中的诉求差异不可回避,协同领导通过调和利益冲突和增进共识以平衡不同主体间关系。绩效是治理结果的表达,绩效评价结果是民族互嵌式社区治理绩效改进的重要依据和动力。关注上述维度的核心要义,全面呈现民族互嵌式社区治理现状,总结其治理特征,有助于精准形成铸牢中华民族共同体意识的民族互嵌式社区治理绩效提升策略组合。

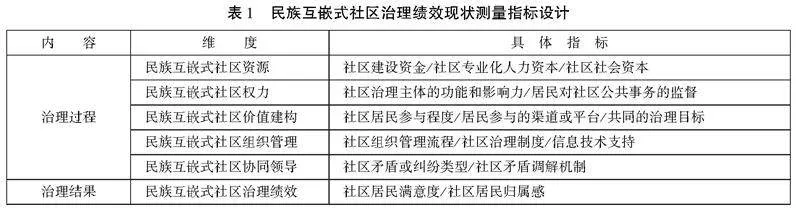

本文在上述设计思路指引下,为了全面把握以民族互嵌式社区治理绩效提升为切入点铸牢中华民族共同体意识的具体路径,立足治理实际、切实反映治理的重要内容,围绕民族互嵌式社区治理过程(社区资源、社区权力、社区价值建构、社区组织管理、社区协同领导)和治理结果(社区治理绩效)进行了测量指标设计(见表1)。

(二)样本选取及基本情况

课题组于2022年6月至12月在甘肃、青海、新疆、宁夏和内蒙古五个省份展开实地调研,对民族互嵌式社区治理过程和结果进行考察。研究样本选择主要遵循以下原则:一是典型性原则,新疆、宁夏、内蒙古是我国在少数民族聚居地设立的省级民族区域自治地方;甘肃和青海是多民族省份,这些省(区)各民族相互嵌入的社会结构特征明显,反映在社区中具备民族互嵌的空间基础,提供了民族互嵌交融的前提性条件。二是合理性原则,在居民样本上,各省(区)除一定比例的汉族居民外,新疆以维吾尔族居民为主,内蒙古以蒙古族居民为主,宁夏以回族居民为主,甘肃和青海以回族、藏族居民为主,样本的民族构成多样化且覆盖面广,大体上与我国民族总体分布格局一致,关照到每一聚居的少数民族在问卷调查中有相当数量的代表,是社会治理在社区中的缩影。

实地调查时共发放1500份问卷(每个省份分别发放300份),实际回收有效问卷1461份,问卷有效率为97.40%。在有效被调查居民中,回族、藏族、维吾尔族、蒙古族等被调查居民占52.5%,汉族被调查居民占47.5%,满足各民族在社区场域中的互嵌样态,提供了民族互嵌的样本案例(基本信息见表2)。

二、民族互嵌式社区治理绩效现状考量

本文对民族互嵌式社区治理绩效的现状考量遵循“过程-结果”的设计思路,通过社区资源、社区权力、社区价值建构、社区组织管理、社区协同领导、社区治理绩效六个维度,对民族互嵌式社区治理绩效进行整体审视,对问卷调查数据进行描述性统计分析,深入剖析民族互嵌式社区治理过程,充分挖掘数据传递的治理实践信息。

(一)社区资源:民族互嵌式社区治理的前提基础

1.社区建设资金不充足

为了保障各项活动的正常运转,各民族互嵌式社区都有来自政府财政提供的日常运作资源,同时也会积极争取企业、社会组织和个人的资助。在考察社区开展各类活动的资金情况时,接近60%的被调查居民表示社区资金充裕程度为一般或缺乏。当前五省(区)民族互嵌式社区的建设资金相对缺乏且来源单一,主要来自政府的财政支持,但社区各方面工作开展都有赖于充足的资金保障,这影响到民族互嵌式社区的可持续发展。

2.人力资本社区专业化欠缺

人才是推进民族互嵌式社区治理体系和治理能力现代化的坚实力量,党的二十大报告提出“建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍”[22]的重大任务。一方面,少数民族干部是做好民族工作的重要桥梁和纽带,五省(区)被调查居民认为所在社区少数民族干部数量配比合理的均值得分高于3.5(略高于中位数3)②,反映出少数民族干部在数量配比上大体合理。另一方面,社区工作者是助力城市基层治理和提供社会服务的主力军,社区治理有效性的实现离不开高素质的专业人才队伍。当前民族互嵌式社区面临着专业人才欠缺的困境,63.11%的被调查居民认为所在社区没有或不清楚是否有专业人才能够提供特色服务,民族互嵌式社区异质性高的特点决定了此类社区对公共服务的专业化要求更高,应重点关注专业化服务供给与本土化需求之间的契合,大力引进和培育专业化社工机构和社会工作者“扎根”社区。

3.社区社会资本建设有待加强

社会资本是一个多维概念,存在于人际关系的结构之中,由信任、互惠规范和关系网络等要素构成,在民族互嵌式社区场域内具体表现为各族居民间彼此信任、交往密切、邻里关系和谐等方面,加强社会资本建设有利于逐步实现各民族全方位嵌入和不断增进共同性。从调查结果来看,被调查五省(区)民族互嵌式社区在居民间互相帮助、维护公共利益和尊重彼此风俗习惯三个指标上的得分均于4以上,在居民间信任程度指标的得分于4上下浮动,而日常生活中各族居民交往频率指标得分在3.8以下。说明民族互嵌式社区内各族居民间整体信任程度相对较高,能互相尊重并共同维护社区公共利益,基本形成了与邻为善的良好氛围,但邻里交往还不够密切,居民间交往交流的深度有待拓展。

(二)社区权力:民族互嵌式社区治理的主体保障

1.社区治理主体的功能

治理语境下,民族互嵌式社区治理离不开多元主体的协同共治。(1)社区党组织在民族互嵌式社区治理中处于领导核心地位,1461位被调查居民认为社区党组织主要发挥着宣传动员(65.43%)、服务提供(62.56%)、凝聚人心(46.82%)的作用。说明社区党组织在各项工作开展中坚持党建为民的导向,宣传党和国家大政方针的同时不断凝聚人心、巩固党在基层的执政基础。(2)社区居委会作为基层群众性自治组织,承担着社区公共事务管理与监督的责任,被调查居民表示其作用主要集中于提供服务(65.91%)、组织群众参与活动(57.08%)、矛盾调解(48.19%)、承接政府下派任务(42.85%),而征集并向政府反馈群众问题方面占比为17.04%。该数据反映出当前社区居委会能发挥日常管理、服务作用,但“桥梁”作用发挥有限,多为从上而下的政策传达,自下而上的意见反馈不足。(3)业主委员会(简称“业委会”)是在物业管理区域内代表全体业主实施自治管理的组织,具有维护业主权益、监督物业管理服务等职责。64.13%的被调查居民表示所在社区有业委会,其中约一半认为作用发挥较小,其余表示“没有”或“不清楚”,说明部分民族互嵌式社区虽成立了业委会,但是实际作用发挥有限。当前业委会还处于发展爬坡期,需依靠政府指导与协助来应对成立比例低、履职不规范等现实困境,使其真正成为切实保障居民利益的主体力量。(4)社区社会组织是由社区居民发起成立并在社区中开展为民服务、文体娱乐等活动的民间组织,是社会治理共同体建设中不可或缺的力量。为满足居民个性化需求,民族互嵌式社区内组建了以业缘、趣缘、学缘为基础的各类社会团体参与社区治理,被调查居民表示社区内最主要的社会团体为志愿服务队(72.01%)和以兴趣结合的文娱团体(50.99%)。社区社会组织根植于社区,具有全方位感知居民需求的本土优势,能有效连接国家治理和居民自治,民族互嵌式社区应高度重视社区社会组织的培育和发展,以不断优化社区治理体系。

2.社区治理主体的影响力

五省(区)被调查居民对当前民族互嵌式社区内治理主体的影响力排序情况一致:社区党组织>街道办事处>社区居委会>业委会>物业公司>社区社会组织(公益组织、志愿服务组织、文娱社团)。社区党组织和街道办排在前列,说明党组织和政府发挥的公权力具有权威性和合法性,体现出民族互嵌式社区治理发挥了党组织的核心引领作用和政府的主导作用。社区居委会和业委会排在三四位,它们作为基层自治组织,具有维护居民和业主合法权益的共同目标,在社区治理内容上既有侧重、也有交叠,理顺二者关系和实现通力合作是优化民族互嵌式社区治理体系和提升治理绩效的前提基础。物业公司和社区社会组织被排在末位,究其原因,受市场经济发展和社会转型的影响,我国经历了“单位制”为主、“街居制”为辅,再到“社区制”的基层管理体制改革,物业公司和社区社会组织(公益组织、志愿服务组织、文娱社团)近些年才开始参与社区治理并发挥作用。

3.居民对社区公共事务的监督

权力的运行需要加强制约和监督,居民是社区公共事务的管理者和直接受益者,同时扮演着监督者的角色。1461位被调查居民在公共财物使用、不当行为劝导、工作人员考核、居民享受优待名额(或指标)分配方面发挥监督作用的占比分别为57.53%、50.17%、46.06%、43.60%。当前民族互嵌式社区内各族居民具有一定的监督行为,监督的广度和深度还有待拓展,今后应引导各族居民培养责任感、树立监督意识,在追求个人利益的同时以组织化的方式参与到公共领域中。

(三)社区价值建构:民族互嵌式社区治理的理念凝聚

1.精准施策扩大社区居民参与程度

各族居民既是民族互嵌式社区公共服务的受益者,也是公共事务治理的参与者。居民参与程度的测量包含参与意愿、参与能力和参与行为三个方面,前两者作为条件变量影响着居民参与行为。五省(区)被调查居民参与社区活动意愿的均值分都在4分以上,总体上居民参与社区公共事务、公共活动的意愿较为强烈。语言相通是促进民族互嵌式社区中各族居民生产生活、交往交流的重要前提,也是衡量居民参与能力高低的重要指标之一。据调查结果,70.43%的被调查居民不存在语言交流障碍。居民通过参与社区治理来表达自身诉求与偏好、建立与其他治理主体利益互动关系,有助于解决复杂问题、积累正向情感。被调查居民参与社区活动类型的占比由高到低依次为:志愿活动(75.09%)、文娱活动(56.33%)、党建宣传活动(51.27%)、语言或就业等培训活动(28.06%)。当前民族互嵌式社区组织开展活动的种类日趋丰富、居民的社区参与意愿较强,但实际参与行为有待拓展,应着重分析居民有效参与的障碍因素,精准施策扩大居民社区参与程度。

2.建立居民多元参与社区治理的渠道或平台

居民通过参与社区治理来表达需求和偏好,建立多元的参与渠道与平台,有助于提升居民参与水平。据调查,仅有23.34%的被调查居民表示在决策过程中一直被征求意见,在进一步考察社区决策方式时,被调查居民表示以简单征询(47.50%)为主,而运用居民代表大会(33.68%)、议事会(27.79%)、听证会(21.49%)、社区联席会议(19.03%)等正式决策方式较少。由此可见,当前民族互嵌式社区汇集民意的渠道仍以非正式的简单意见收集形式为主,运用各类正式渠道和方式相对较少,还有一部分居民游离于社区公共事务治理之外,较少参与社区决策。

3.实现社区共同治理的目标

民族互嵌式社区居民参与在一定程度上都是0xc6UmEMcufuxJnPffS3Cg==为了实现共同的治理目标,这也是社区价值建构的关注点。86.51%的被调查居民认同“社区各族居民都愿意为社区变得更好而出一份力”这句话,五省(区)均值得分在4.3以上,总体上大部分被调查居民社区认同感较强且具有共同的治理目标,能够为社区发展贡献力量。共同的治理目标有助于促成集体行动,以整体性治理破解民族互嵌式社区治理碎片化藩篱,构建社区治理共同体。

(四)社区组织管理:民族互嵌式社区治理的制度依托

1.再造社区组织管理流程

组织管理流程再造是实现科学管理的过程,对民族互嵌式社区组织管理流程进行优化改造,从社区各族居民的需求出发,对管理和服务流程进行科学设计,形成制度化、规范化的工作程序,保障社区治理绩效的有效生产。五省(区)被调查居民对社区办事流程方便程度的认可度均值得分高于3.7,一半以上的被调查居民表示民族互嵌式社区在信息公示、办事程序、人员专业性、各主体间协调等方面还有进一步完善的空间。当前民族互嵌式社区要积极关注各族居民的多元诉求,在日常工作中注重收集居民的意见并及时作出回应和改进,通过一站式服务办理、开展帮办代办服务、让数据多“跑路”和居民少“跑腿”等方式对各项管理流程进行合理简化和持续优化,保障居民有较好的办事体验,便捷居民的日常生产生活。

2.完善社区治理制度

制度一般具有合法性、稳定性、规范性,以“还权、赋能、归位”为核心理念完善社区治理制度,有利于将制度优势转化为治理效能,实现民族互嵌式社区治理绩效的可持续提升。从调查结果看,甘青新宁蒙五省(区)被调查居民表示对社区内各类规章制度的了解程度均值得分均在3.1至3.7间,对各类规章制度健全程度的认可度均值得分均在3.5至4.0间。民族互嵌式社区需要通过完善基层群众自治制度、加强基层协商民主制度建设、健全社区绩效考核制度等持续推进制度化建设,并加大各项制度和政策的宣传与普及力度以增强居民的知晓度,更好地推进制度落实,实现民族互嵌式社区治理的长效发展。

3.加强信息技术支持

现代化组织管理离不开以互联网为依托的信息平台和手段的运用。推进民族互嵌式社区治理信息化,发挥科技支撑作用,有助于提升管理效率和服务水平,进一步提高居民生活的幸福感和满意度。从调查结果看,被调查居民表示对各类信息化平台的运用主要体现在服务办理(63.59%)、获取信息(59%)、意见征询(45.52%)、邻里沟通(33.54%)等方面,说明在数字时代背景下,社区各类活动中信息技术的作用已初有成效。未来民族互嵌式社区应重视信息技术应用的广度与深度,以数字化赋能社区治理,同时也要清楚认识数字技术作为辅助工具的事实,警惕“技术崇拜陷阱”,以防被技术所裹挟。

(五)社区协同领导:民族互嵌式社区治理的运行策略

1.厘清社区矛盾或纠纷类型

民族互嵌式社区各治理主体面临的社会现实诉求和利益追求存在差异,意味着矛盾冲突存在现实可能。被调查居民表示所在社区存在的矛盾或纠纷主要是占用公共空间(50.79%)、停车纠纷(49.01%)、破坏公共环境(45.24%)等,这为社区未来的工作改进提供了方向。公共问题是民族互嵌式社区中导致矛盾纠纷产生的主要“导火索”,需重点关注公共空间的营造、维护公共利益,从根源上合理控制和消弭冲突。

2.建立社区多元矛盾调解机制

矛盾纠纷是引发居民生活不和谐的因素之一,建立多元矛盾纠纷调解机制能够合理有效地化解社区矛盾、推进社区法治化建设。以社区老党员、精英能人为主的“社区调解员”是居民沟通的“桥梁”、邻里的“和事佬”,他们的威信、基本能力是有效化解矛盾的关键要件,在民族互嵌式社区矛盾化解中发挥重要作用。被调查居民表示所在社区有矛盾调解员的占55.85%,表明一半以上的社区有调解员作为居民间矛盾化解的“润滑剂”。邻里间交往过程中难免会产生摩擦,调解员的存在有利于化解邻里冲突、维护民族互嵌式社区的稳定和谐。

(六)社区治理绩效:民族互嵌式社区治理的目标导向

1.社区居民的主观满意度

社区治理绩效评价的关键衡量标准之一是居民对社区公共事务的主观满意度。被调查居民对社区内各项治理内容的满意度评价结果:总体上都给予了较高的评价,选项主要集中在“非常满意”“满意”“一般”,各治理内容单项得分均高于3.45,超过中位数3。从各项治理内容均值得分来看,对社区治安的满意度最高,平均分达3.94;社区卫生、社区环境、社区工作人员的服务态度、社区工作人员的办事效率四方面的平均得分在3.68至3.74区间;社区文化、社区服务设施规划布局、社区服务设施管理和运行这三方面的得分相对较低。从省(区)间得分差异来看,宁夏的社区在各项治理内容上满意度皆为最高,八项内容的平均分为3.96;其他四个省份各项满意度得分相差不大,略高于3.6。总体而言,被调查居民对各项社区治理内容的满意度相对较高,但仍存在改进空间,需要持续关注社区居民的需求和偏好,着重提升社区服务和社区文化的供给质量,努力为居民打造良好的生活环境,多方并举、多措并施增进社区治理绩效。

2.增强社区居民归属感

社区归属感既是破解“陌生人社区”困境的关键要素,也是居民对于社区治理绩效结果的心理反应,与居民对社区的认同感和情感依赖程度等紧密相关。当被问及“您认为您是社区重要的一分子吗”时,1461位被调查居民选择“是”的占比为69.82%,约三分之二的被调查居民具有较强的社区认同感。在考察居民居住意愿和社区自豪感时,五省(区)均值得分均高于3.45,反映出各族居民具有较强的社区依恋感和自信的情感体验,这种正向的地方情感有助于增进居民归属感,在凝聚共识的基础上成为行动共同体,形成各族居民间深层次的心理嵌入,推进铸牢中华民族共同意识。

三、民族互嵌式社区治理绩效特征的总体性认识

(一)民族互嵌式社区“一核多元”治理格局基本形成

民族互嵌式社区建设按照社会治理新格局的要求,治理主体结构呈现出“党建引领、多元共治”的实践面向,社区内组织类型趋于多样,社区党组织积极引领社区居委会、物业公司、社会组织和各族居民群众等共同参与社区治理。从调查结果来看,民族互嵌式社区各治理主体在治理实践中工作内容各有侧重,发挥一定作用的同时也存在需要改进之处。具体来说,社区党组织发挥宣传动员与服务居民的组织优势;社区居委会在服务提供、组织群众参与活动、矛盾调解等方面作用凸显,而征集并向政府反馈群众问题的作用相对不明显;部分社区成立了业委会,居民从业主角度参与到社区事务的治理中,但业委会规范化建设有待持续推进;社区社会组织以志愿服务和文娱类团体为主,专业化社会组织数量不足;各族居民具有一定权责意识和监督行为,在社区治理中逐渐显现主体性作用。总之,民族互嵌式社区治理主体呈现出功能互补的实践样态,但参与治理的实然状况尚未达到治理对组织之间“相互依赖、持续互动”关系的应然要求,主体间整合作用仍需强化。

(二)民族互嵌式社区治理资源亟须整合扩充

民族互嵌式社区的治理资源是社区内各类主体协作共治的物质基础,更是铸牢中华民族共同体意识的重要保障。社区资源以资本形式呈现,既包含货币化的资金、技术化的人力资本,也包含以信任、互惠规范和关系网络为内涵的社会资本。当前民族互嵌式社区的建设资金来源渠道单一,主要为当地政府的财政支持,用以维持基本日常开支,距离资金支持社区可持续发展的理想状态有一定提升空间。民族互嵌式社区人力资源存量表现为少数民族干部在数量配比上相对合理,但缺少提供特色服务的专业人才,社区人才队伍的专业化素养有待提高。从整体来看,当前民族互嵌式社区积累了一定的社会资本存量,邻里间相互信任、互惠规范、睦邻友好的社区氛围已初步形成,具有良好的绩效生成基础。不可否认区域差异性仍然存在,五省(区)“互嵌”程度不同,今后需加强拓展各族居民间深层次交往交流,形成更深层次的互动网络关系,逐步实现交融,以铸牢中华民族共同体意识。

(三)社区居民参与意愿强烈但实际参与行为不足

社区参与是社区治理的手段和目的,关系着社区治理绩效水平。各族居民是民族互嵌式社区治理的主体力量,居民参与意愿来源于居民对社区的归属感、认同感以及对自我主体地位和权责关系的认知,对居民主体性进行塑造与强化,有助于拓展参与的深度和广度。当前民族互嵌式社区大部分居民拥有共同的价值目标,具有一定的社区归属感和认同感,愿意为社区变得更好而出一份力,呈现出较强的参与意愿。意愿是行为的基础和前提,但意愿并不必然转化为行为,居民实际参与行为受制于其参与能力、参与便捷程度、参与方式单一等现实因素的制约,呈现出高参与意愿与实际低参与率的矛盾态势,部分居民游离于社区治理过程之外。社区治理绩效不是政府独自生产的,而是多元治理主体共同合作的产物,居民参与的作用不可替代。今后社区治理工作应着重将居民参与意愿落到实处,积极鼓励居民参与社区治理,建设人人有责、人人尽责、人人享有的社区治理共同体,最终达到“善治”目标。

(四)民族互嵌式社区需持续推进制度化和数智化建设

民族互嵌式社区的治理现代化和各族居民的深度互嵌都离不开完善的制度体系、科学化的组织管理、创新性的治理手段等多维度、多路径的合力。社区作为社会的最小单元和服务居民的“最后一公里”,是大多数矛盾纠纷的交汇地、直接发生地,当前民族互嵌式社区存在的矛盾主要由占用公共空间、停车困难、破坏公共环境等公共问题引发,合理有效化解基层矛盾是当前民族互嵌式社区发展的迫切需要和法治化社区建设的重要标志。民族互嵌式社区组织管理流程和治理制度是其治理的关键内容和规范保障,居民对社区规章制度的了解程度相对较高,但仍有部分居民存在不了解、知晓度不高的情况,需持续推动民族互嵌式社区制度体系及组织管理流程科学化、规范化发展。数字时代的到来,数字治理这一新理念、新手段逐渐被运用到社区治理中,当前民族互嵌式社区信息化技术场景应用逐渐广泛,通过线上数字化平台和线下社区服务机构,集约建设便民惠民智慧服务圈,能够促进社区治理高效便捷,使社区服务更有温度。

四、以社区治理绩效提升铸牢中华民族共同体意识的策略组合

本文以社区治理绩效提升铸牢中华民族共同体意识需要遵循“价值理念—主体结构—体系优化—方式方法”的思路为指引,从价值目标、行动主体、保障要件和操作抓手四个维度层层衔接递进,提出民族互嵌式社区治理绩效提升的策略组合。

(一)深化治理理念:始终坚持以人民为中心的价值追求

将“以人民为中心”和“铸牢中华民族共同体意识”的价值追求内嵌于民族互嵌式社区治理。首先,兼顾维稳和维权的双重治理逻辑,以“稳定”为基础,以“民生”为切入点,以“民权”为突破口,以广大居民群众的多元诉求为主要关照点,保障各族居民团结友爱、安定有序的和谐生活。其次,实现从管理到服务导向的功能定位转换,逐步减少社区的行政功能,为社区“减负增效”;不断增强社区的生活功能,为社区“赋权增能”,有效激发治理活力。最后,坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线做好民族互嵌式社区各项工作,增加各族居民交流交往的机会和场景,以增进共同性为目的、不断凝聚价值共识,在共同体成员间形成强大的精神纽带,实现社区利益共同体向生活共同体、意识共同体的转化。

(二)调适主体结构:形成党建引领、多元共治的治理格局

民族互嵌式社区治理任务繁重、复杂性高,不同主体具备各自的优势,通过统筹各方力量、汇聚各方智慧,为民族互嵌式社区治理绩效的持续提升奠定主体基础。合理定位“政党—政府—市场—社会”四大主体的功能作用,建立常态化对话协商机制,让各类组织聚焦主责主业,实现党政权威高位协调、多元主体互联互动和“条块协同”。首veLAQ02Xjl0XXpMzradnCg==先,明确基层党组织在社区治理中的领导核心作用,将其总揽全局和协调各方的治理优势融入碎片化、多元化的治理结构。其次,实现社区居委会回归本质属性,围绕各族居民的多元化需求,发挥在公共事务治理中的基础作用,提供高质量的公共服务。再次,重视社会组织的协调和连接作用,采取政策扶持、税收优惠、购买公共服务等措施培育和壮大社区内各类社会组织。最后,引导居民树立共同的社区治理目标,通过畅通参与渠道、丰富活动类型等方式实现居民有效参与民族互嵌式社区治理。

(三)优化治理体系:推动民族互嵌式社区规范化发展

完备的制度体系、科学化的组织管理、法治化的治理手段等是确保社区规范化发展的重要条件和基础保障,因此民族互嵌式社区应紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识这一主线,把握正式制度与非正式制度的协同互补,优化和完善治理体系。首先,通过构建多元矛盾纠纷化解机制、创新居民协商议事形式、制定科学合理的绩效考核制度、推行“三项清单”制度等,形成常态化和规范化的制度保障体系。其次,将与各族居民生活密切相关的公共服务职能下沉,通过规范社区治理程序、明确公共事务办理流程和时限,优化民族互嵌式社区组织管理流程。最后,引入法治思维和法治理念,开展具有针对性的线上线下普法宣传、法律服务活动,引导社区工作人员和各族居民树立规则意识、增强法治观念,营造良好的民族互嵌式社区法治环境氛围。

(四)创新治理方式:促进民族互嵌式社区高效能建设

创新是推动高质量发展,满足人民日益增长的美好生活需要的动力源。创新民族互嵌式社区治理方式将释放基层治理活力,需要以充足的治理资源作为条件保障,以新技术、新方法赋能社区治理。首先,在不断盘活社区内闲置资源的基础上,探索多层次、多渠道的资源筹集方式,建立财政投入、社会捐赠和居民自筹等结合的多元社区经费保障机制。其次,加强新时代干部队伍建设,重视少数民族干部的培养、引进和培育专业化社工机构和人才,定期组织社区工作人员开展民族政策、语言沟通能力、矛盾调解等方面的专业培训,不断提升人才队伍专业素养。再次,通过优化交往结构、搭建居民间交流平台等社会交往途径,不断积累社会信任、拓宽横向关系网络,增加社区社会资本存量,破解“陌生人社区”和民族互嵌式社区高异质性的现实困境。最后,构建民族互嵌的“智慧社区”,坚持以信息化引领和支撑社区公共事务治理,深度应用大数据、人工智能、物联网等新兴信息技术,打造公共服务综合信息管理平台,以数智化赋能民族互嵌式社区治理。

五、结语

习近平总书记高度重视城乡社区治理工作,在新疆考察调研时说,“社区工作连着千家万户……促进各族群众手足相亲、守望相助,共建美好家园、共创美好未来”[23]。民族互嵌式社区治理是基层治理的关键一环,其治理效果不仅关乎国家治理体系和治理能力现代化建设,更是实现铸牢中华民族共同体意识目标的关键场域。民族互嵌式社区建设的目标在于逐步实现社区内各族居民在居住空间、文化认知、社会心理等方面的全方位嵌入,引导各族居民凝聚共识,这与铸牢中华民族共同体意识的价值旨归高度契合。本文结合甘青新宁蒙五个省(区)民族互嵌式社区的实地调研,提出以民族互嵌式社区治理绩效为切入点铸牢中华民族共同体意识的路径。文章仍有未尽之处,民族互嵌式社区在我国数量庞大、情况各异的基层治理平台中可能呈现出更为多样的治理形态,调查地区仅涉及五个多民族省份,难以窥其治理全貌,后续将在更广泛田野调查的基础上进行更为深入和全面的研究,以不断完善分析框架,为在民族互嵌式社区场域中铸牢中华民族共同体意识提供了理论与实践参考。

注释:

①下文对甘肃省、青海省、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、内蒙古自治区五个省(区)的命名使用简称。

②在分析五省(区)民族互嵌式社区问卷题项得分均值时,对采用里克特量表相关规范5个选项的单选题,根据题项答案的积极程度由低至高,按照“1,2,3,4,5”的标准赋值。

参考文献:

[1]坚持依法治疆团结稳疆长期建疆 团结各族人民建设社会主义新疆[N].人民日报,2014-05-30(001).

[2]马晓玲.关于城市“民族互嵌式”社区的内涵思考[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2016,(01):15-19.

[3]以铸牢中华民族共同体意识为主线 推动新时代党的民族工作高质量发展[N].人民日报,2021-08-29(001).

[4]雷振扬,兰良平.铸牢中华民族共同体意识:研究现状与深化拓展[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2020,(04):24-31.

[5]平维彬.历史、当下与未来:铸牢中华民族共同体意识的三重向度[J].贵州民族研究,2019,(09):13-20.

[6]赵刚.民族政策与中华民族共同体意识的建构[J].学术界,2017,(02):86-96,324,323.

[7]罗强强.在推进共同富裕中铸牢中华民族共同体意识——基于云南省兰坪县易地搬迁的分析[J].中州学刊,2022,(07):71-79.

[8]田钒平.铸牢中华民族共同体意识的规范基础及其构建路径[J].民族学刊,2023,(01):13-22,141.

[9]李俊清,付秋梅.在公共服务中感知国家——论铸牢中华民族共同体意识的公共服务路径[J].公共管理与政策评论,2022,(03):3-15.

[10]龙金菊,高鹏怀.民族心态秩序构建:铸牢中华民族共同体意识的社会心理路径[J].西南民族大学学报(人文社科版),2019,(12):9-15.

[11]方正.数智化赋能铸牢中华民族共同体意识的传播样态、风险识别与路径建构[J/OL].民族学刊.https://link.cnki.net/urlid/51.1731.C.20230901.1428.004.

[12]郝亚明.民族互嵌与民族交往交流交融的内在逻辑[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2019,(03):8-12.

[13]孙有略.铸牢中华民族共同体意识下民族互嵌型社区治理研究——以南宁市中华中路社区为例[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2021,(06):59-66.

[14]单菲菲,高敏娟.社区治理绩效的内涵、框架与实现路径——基于20个案例的模糊集定性比较分析[J].上海行政学院学报,2020,(05):100-111.

[15]扶雪琴,陈升,白秦洋.城市社区治理有效性何以实现?——基于26个典型案例的模糊集定性比较分析[J].社会主义研究,2022,(06):139-148.

[16]王金伟.民族旅游村寨社区治理绩效影响因素与组态路径研究——基于20个案例的模糊集定性比较分析[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2021,(08):184-191.

[17]陈纪.社区资源:民族互嵌式社区建设的社会支持研究——天津市“两县三区”的调查报告[J].西南民族大学学报(人文社科版),2016,(06):28-34.

[18]郑晓茹,刘中起.近年来我国城市社区权力秩序的研究述评(2011-2016)[J].上海行政学院学报,2018,(05):101-111.

[19]包国宪,[美]道格拉斯·摩根.政府绩效管理学——以公共价值为基础的政府绩效治理理论与方法[M].北京:高等教育出版社,2015:30,61.

[20]李伟,李资源.社会治理共同体视域下民族互嵌式社区的内在机理与实现路径[J].西北民族大学学报(哲学社会科学版),2021,(02):80-87.

[21]王学军,马翔.政府绩效生成路径:新范式下的理论及其解释[J].上海行政学院学报,2015,(04):24-32.

[22]中国政府网.习近平:高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[EB/OL].(2022-10-16)[2023-12-09].https://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content_5722378.htm.

[23]中国政府网.同心协力砥砺前进 共同建设美好新疆——习近平总书记在新疆考察时的重要讲话引发热烈反响[EB/OL].(2022-07-17)[2023-12-09].https://www.gov.cn/xinwen/2022-07/17/content_5701403.htm?eqid=fea4a5e00001e84600000005645a1a7e.

收稿日期:2023-12-28责任编辑:叶楠

基金项目:

兰州大学中央高校基本科研业务费专项资金资助学科交叉创新团队建设项目“铸牢中华民族共同体意识下民族互嵌式社区治理效能提升研究”(2023lzujbkyjc001)阶段性成果。

作者简介:单菲菲(1980-),女,新疆伊宁人,兰州大学管理学院教授、博士生导师,政治学博士,研究方向:民族地区治理;罗晶(1994-),女,新疆尼勒克人,兰州大学管理学院博士研究生,管理学硕士,研究方向:民族地区治理。

Grassroots Practices and Future Directions of Fostering a Strong Sense of Community for the Chinese Nation:An Investigation

Based on the Governance Performance of Ethnic Interembedded

Communities in Five Provinces (Autonomous Regions)

Shan Feifei, Luo Jing

(School of Management, Lanzhou University,Lanzhou,730000,Ganshu,China )

JOURNAL OF ETHNOLOGY, VOL. 15, NO.05, 21-30, 2024(CN51-1731/C, in Chinese)

DOI:10.3969/j.issn.1674-9391.2024.05.003

Abstract:

Ethnic interembedded communities are known to serve as primary venues for the daily lives, livelihoods, and sociocultural interactions of residents from diverse ethnic backgrounds. These communities provide spaces for interactions, exchanges, and integration among all ethnic groups, thereby constituting a key field for the concretization and practical implementation of fostering a strong sense of community for the Chinese nation. Studies have demonstrated that the effectiveness of governance within these communities appears to directly reflect the feeling of fulfillment, happiness, and security of residents of all ethnic groups, and which evidently is related to the modernization of ethnic affairs governance and the realization of fostering a strong sense of community for the Chinese nation. Moreover, this paper posits that improving the governance performance of ethnically intertwined communities and fostering a strong sense of community for the Chinese nation share common value goals and a coupling and mutually constructive relationship, necessitating continuous improvement of the governance practices. This for the purpose of enriching community governance models, thereby fostering a strong sense of community for the Chinese nation and ultimately achieving effective grassroots governance. This report additionally adopts a performanceoriented perspective, defining six dimensions: Community resources, community power dynamics, community value formation, organizational management in communities, community collaborative leadership, and community governance performance. These are designed to assess governance processes and results of ethnic interembedded communities, and specific measurement indicators are defined around these dimensions.

Through a largescale questionnaire survey, conducted across the provinces and regions of Gansu, Qinghai, Xinjiang, Ningxia, and Inner Mongolia, this study comprehensively examined the current realities and governance performance levels of these ethnic interembedded communities. The research findings show that, on the one hand, the current ethnic interembedded communities have basically formed a “one core and multiple actors” governance structure. What is more, residents of all ethnic groups appear to have high satisfaction with the community governance, a strong sense of community belonging, and a measure of active community engagement. Moderate progress has also been noted in community informatization efforts, laying a sound foundation for fostering a strong sense of community for the Chinese nation. However, challenges persist in the governance of ethnicinterembedded communities, including the urgent need to consolidate and expand governance resources, enhance resident participation, refine conflict resolution mechanisms, and advance institutionalization and the construction of digital intelligence.

Addressing these challenges, this paper proposes that the path to improving the governance performance of ethnic interembedded communities for fostering a strong sense of community for the Chinese nation can be enhanced by focusing on several key aspects. These include refining governance concepts, adjusting the main structure, optimizing governance systems, and innovating governance methods. To implement these proposals, it is thought essential to adhere to the peoplecentered value system, form a governance pattern guided by party building and cogoverned by multiple stakeholders, and promote a standardized development and efficient construction of such communities.

Key Words:

a sense of community for the Chinese nation; grassroots practice; ethnic interembedded community; community governance performance