基于整体性保护理论的历史风貌区活化路径探究

摘要:历史风貌区作为现代城市生态文明不可或缺的一环,在快速城市化进程中面临着保护与活化的双重挑战。鉴于历史风貌区的独特性与复杂性,在追求可持续发展的道路上,常常遭遇风貌同质化趋势加剧、保护与发展难以平衡、历史原真性丧失等困境。为有效应对这些矛盾和困境,本文引入整体性保护理念,旨在通过强化历史风貌区全域全要素联动,从“空间”“文化”“产业”“社会”四个维度出发,探索一种既尊重历史文脉、又促进现代功能融合的新型保护与更新模式,并以深圳市清平古墟历史风貌区为例,系统性地阐述以整体性保护为核心的活化更新方法及设计策略。

关键词:历史风貌区;历史文化遗产;整体性保护;更新活化;清平古墟

【中图分类号】 TU984 DOI:10.3969/j.issn.1674-7178.2024.05.005

引言

历史风貌区是城市文化遗产的重要组成部分,对于塑造城市地方特色、提升城市软实力具有不可替代的作用[1]。历史风貌区的保护与活化是一项系统工程,然而在实践中,采用“冻结化保护”和“开发性异化”的活化手法往往会加重对历史风貌区的破坏[2]。前者在严格保护约束下导致街区空心化、原有的社会功能丧失、历史文化活力枯竭,后者在市场利益驱使下导致原有的历史格局、文化脉络淡化,在地居民被迁移,最终遗留下建筑表象化文化符号。2021年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》明确提出要“注重整体保护,传承传统营建智慧”“坚持以用促保,让历史文化遗产在有效利用中成为城市和乡村的特色标识和公众的时代记忆,让历史文化和现代生活融为一体,实现永续传承”[3]。整体性保护是新时代赋予历史风貌区保护与活化的内在要求。

国内整体性保护可追溯到北京古城保护实践[4]。而真正进入系统性研究是在2000年以后,张松通过对国际历史遗产保护理念的深入剖析,率先提出历史城镇整体环境保护的策略框架[5]。张兵基于我国历史城镇保护的实际问题,创新构建基于关联性与系统视角的整体性保护思路[6]。随后,更多学者围绕历史城镇景观构建[7]、历史文化空间网络[8]、传统聚落整体文化保护[9]、空间—社会网络整体性保护[10]等方面进行了更深入的理论与实证研究。综合来看,既往的整体性保护研究多数局限于理论层面的研究探讨,而在整体性保护规划的具体实施路径上尚存在较大的探索与拓展空间。

清平古墟是深圳四大古墟之一,总规划面积约为5.2万平方米,2020年被列入深圳第一批历史风貌区保护名录,是深圳历史文化的重要承载区。城镇化的发展使得古墟内外部环境遭受破坏、风貌混杂,文化遗产呈现零散化、“孤岛化”。本文结合清平古墟的有机更新规划实践,探讨整体性保护的内涵特征与构架方法,进而提出一条可实施、可落地、可持续发展的整体性活化改造路径。

一、历史风貌区整体性保护的价值认识

(一)“整体性保护”的内涵解析

整体性保护的概念在历史文化遗产保护领域经历了三个关键阶段的演变,每个阶段都标志着保护理念的重要发展和深化。第一个阶段始于20世纪60年代,标志着整体性保护理论的萌芽。在这个阶段,人们认识到历史文化遗产的保护不应孤立进行,而应考虑其所在环境的整体性和关联性。1964年,《威尼斯宪章》首次提出“古迹整体保护”概念,将保护对象拓展至建筑单体与周边历史环境的保护范畴[11]。第二个阶段约在20世纪70年代中期,整体性保护理念在欧洲各国的实践中得到进一步阐释与拓展。这一阶段更加强调历史地区的综合保护,将人的因素纳入保护范畴,构建了人与建筑、文化共生共荣的新视角[12]。1975年召开的阿姆斯特丹会议,作为这个阶段欧洲建筑遗产保护领域的一个标志性事件,极大地推动了欧洲各国在建筑遗产保护方面的协作与知识共享[13]。会议期间发布的《阿姆斯特丹宣言》及《关于建筑遗产的欧洲宪章》,对整体性保护进行了全面而深入的诠释,保护对象从单体建筑及其环境扩展到整个城镇、乡村等具有历史文化价值的区域,同时重视历史建筑、文化积淀与社会阶层的多元融合,为整体性保护注入了新的活力。第三个阶段则在21世纪以后,面对城市化进程给历史文化遗产带来的巨大挑战,整体性保护概念成为协调历史文化保护与城市发展的重要手段。2011年,联合国教科文组织发布《关于历史性城市景观的建议》[14],再次强调“动态性”整体性保护的重要战略意义。该建议将历史城市视为一个动态发展的整体,倡导从更大范围、更长时间、更整体动态、更多维主体的视角进行保护,打破 “保护—发展” 的对立模式,将城市遗产保护融入城市发展框架,推动历史城市的可持续发展,为全球历史城市的保护与发展提供了有效指引。

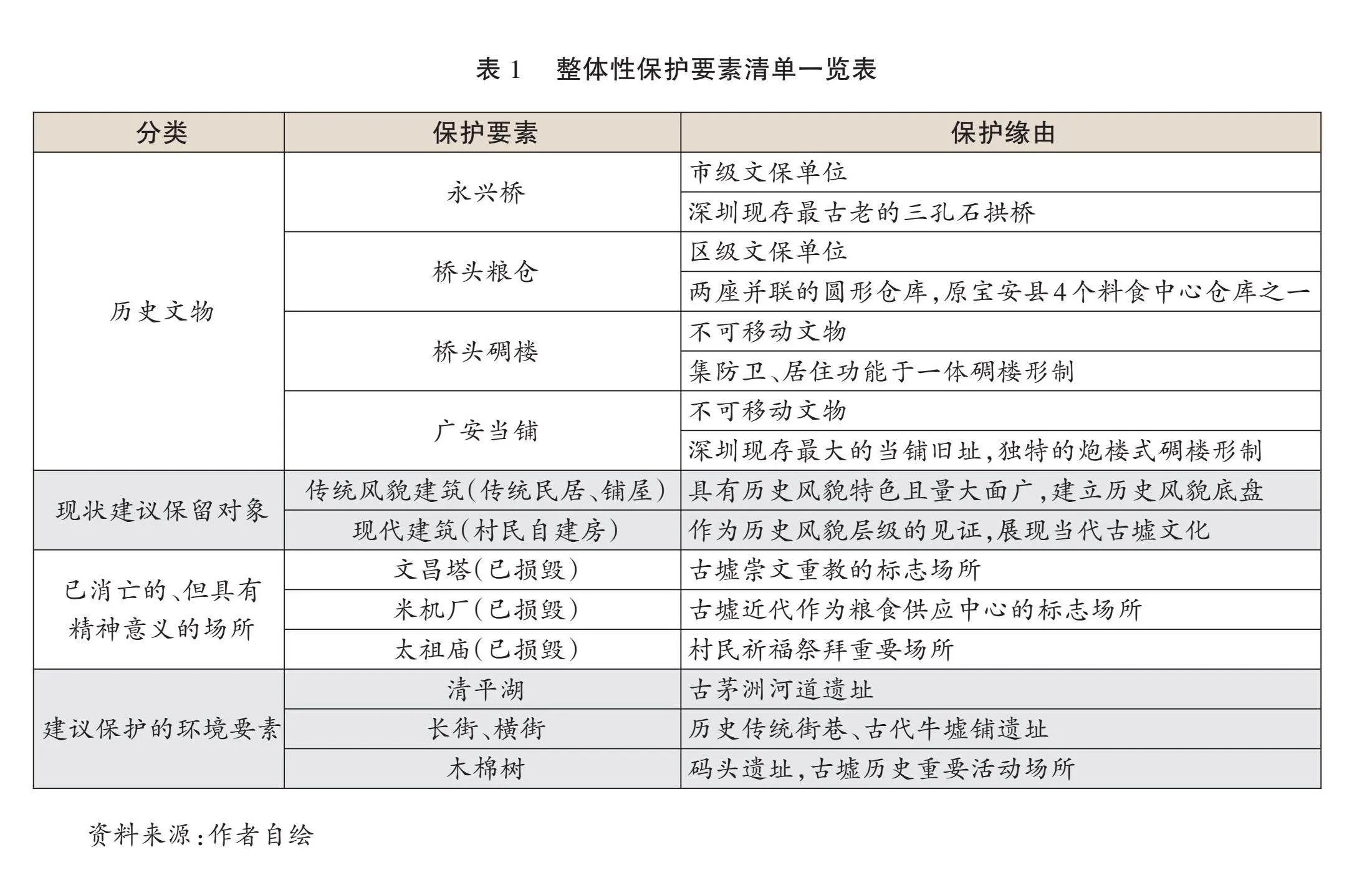

综上所述,历史风貌区整体性保护中的“整体”超越了单纯对特定时空下物质文化遗产的维护范畴,特别是当风貌区被现代城市风貌侵蚀,单一追求物质完整的保护策略愈发难以实施[15]。随着历史文化保护实践的不断深入,历史风貌区整体性保护的重点从原来“保护空间”传统的空间更新思维,转向以“保护价值”为核心的系统性保护思维。此类保护更侧重于对历史文化价值空间关联性结构框架的梳理和保护,构建形成相对稳定的空间整体,并将其作为保护的基石。在此基础上,叠加文化、社会、经济等无形价值关联要素整合,通过整体规划与综合施策,形成一条复合型的保护与发展路径,从而达到保护历史文化要素、彰显历史文化价值、平衡历史保护和城市发展等整体性目的(图1)。

(二)历史风貌区整体性保护的特点

根据对整体性保护内涵的梳理,整体性保护除了上述概念提出的“整体关联性”,还包括保护空间的延展性、保护对象的延时性、保护内容的活态性、区域发展的协调性、社会网络的持续性等特征,这些特征使得整体性保护在历史风貌区更新活化过程中具有较强的适用性。

1.保护空间的延展性

生态环境是历史风貌区形成与发展的重要基础。许多历史风貌区在选址和建设时,往往充分考虑了周边自然生态条件,从而形成独有的空间格局。从文化价值层面而言,生态环境与历史文化是相互交融的,保护生态环境,就是在守护历史风貌区的根源。因此,整体性保护中的空间格局保护不局限于原有的“名城、名镇、名村、历史街区”等两线控制区域,而是将与风貌区格局密切相关的自然环境一并纳入保护要素,增加历史山水格局层次的保护,形成完整的山水人文空间格局 [16]。

2.保护对象的延时性

历史风貌区的价值不仅仅在于某一个特定的时间节点,而是在时间的长河中不断演变和积累的结果。因此历史层积要素是实现整体性保护的重要前提。在整体性保护中,保护对象的选择不再局限于特定的文物单位、不可移动文物、传统街巷、古井、古树等历史文化资源,而是将风貌区动态演进过程中能体现不同时期文化风貌的历史文化资源统一整体保护活化。

3.保护内容的活态性

从文化传承整体性角度来看,整体性保护的内容除有形文化遗产之外,还包括承载在传统技艺、民俗活动、民间艺术等非物质文化遗产的整体性呈现。这种呈现不是僵化的、固定不变的状态,而是通过展示利用的方式让传统技艺得以传承、民俗活动得以延续、民间艺术得以绽放光彩,使历史风貌区的文化内涵更加丰富、深厚。

4.区域发展的协调性

整体性保护不意味着“原物封存”,需要充分考虑社会经济发展和居民生活的需求,并积极适应和调整保护策略[17],将文化资源保护与城市经济、社会发展进行关联性整合,实现历史风貌区的保护与发展的良性互动。

5.社会网络的持续性

社会生活的持续性是历史风貌区的内在特征,它与历史风貌区的文化密不可分,也是街区活态的重要体现[18],是历史风貌区整体性保护不可分割的一部分。通过保护社会网络的完整性,可确保历史记忆和文化传统得以延续,让后人能够感受到历史风貌区的深厚底蕴。

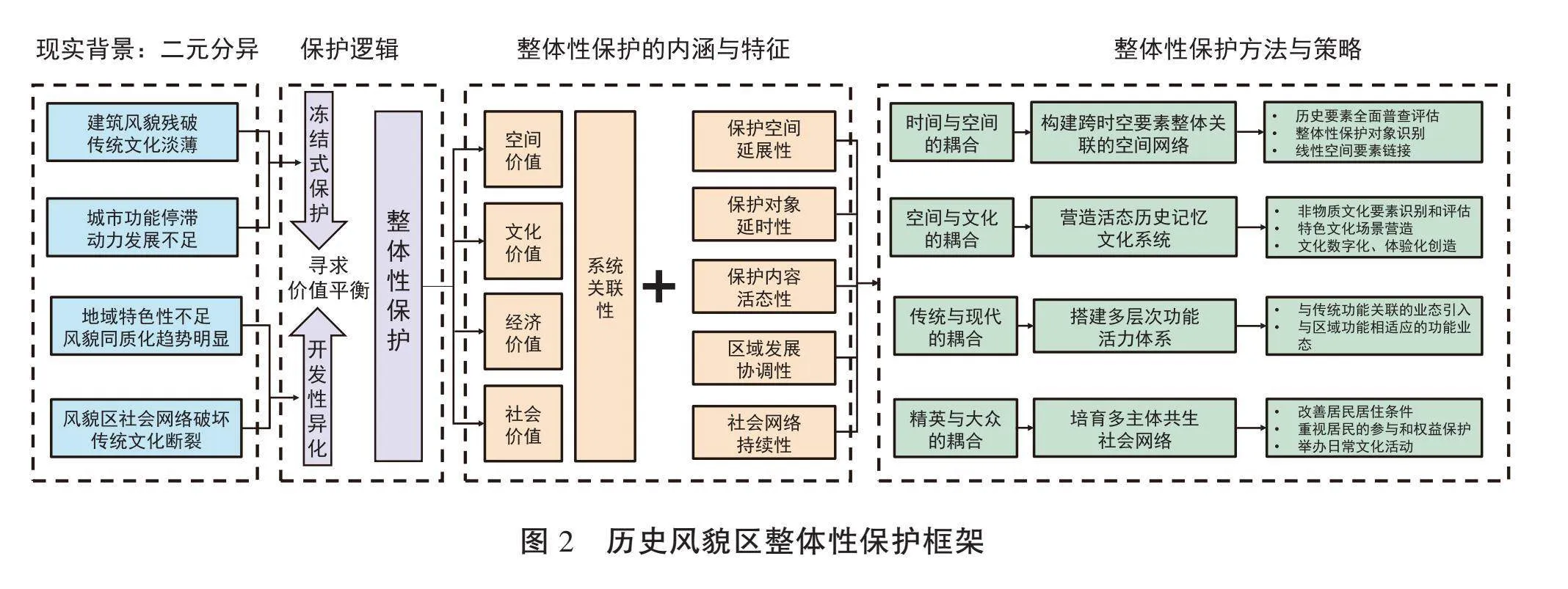

二、历史风貌区整体性保护框架

基于整体性保护的内涵和特性,本文从空间、文化、产业、社会等四个维度搭建历史风貌区整体性保护框架,以物理空间提升为支撑,促进文化、产业、社会的发展,构成整合关联体系。通过整体活化夯实物质基础,培育内生动力,凸显文化魅力,营建宜居环境,全面恢复生产生活活动,实现风貌区的整体保护与利用(图2)。

(一)时间与空间的耦合:构建跨时空要素整体关联的空间网络

在大多数历史风貌区中,空间物质遗存数量相对偏少,难以完整展现历史风貌区的整体风貌。因此,在整体性保护过程中,为了最大限度地保留和展示历史风貌区的原真性,首先开展覆盖空间维度和延展时间维度的历史要素全面普查评估,通过历史文献、历史地图、田野调查等方式,摸清风貌区资源“家底”。在既定的文物建筑、不可移动文物等保护体系之下,将展现历史风貌特色的不同阶段传统建筑以及对历史文脉具有重要意义的已消失的文化空间场所和山水历史格局均纳入整体性保护对象,并对其进行分级风貌塑造,建立历史风貌区跨时空文化资源要素库。其次是建构要素结构性关联,强化历史整体环境感知,通过文化空间节点的连接,利用城市历史景观中的水系、历史街巷等线性要素,打通文化经脉,建立文化空间网络,实现历史风貌区整体保护。

(二)空间与文化的耦合:营造活态历史记忆文化系统

在空间网络系统之上强化风貌区的内生发展,通过物质空间与价值内涵的融合强化历史风貌区的文化传承成效[19]。具体涵盖两大维度:其一,识别和评估非物质文化要素,将传统工艺、民俗民风等多元非物质文化有机贯穿于空间网络系统,通过特色文化场景营造将历史文化内容与空间有机联系,建构连续的活态历史记忆文化系统,相对完整地重现昔日风貌区的人居生活秩序的空间图景。其二,做好文化空间化的创新工作,以数字化、体验化等多样化呈现形式,将街区历史文化融入现代日常生活,复兴民俗活动、传统手工业等文化遗产,切实保护并延续其独特的文化内涵。

(三)传统与当代的耦合:搭建多层次功能活力体系

传统与现代的融合是历史街区可持续发展的关键。历史风貌区整体性保护应与当代城市发展协同共生[20]。过往大部分历史风貌区实践在功能业态的选择上缺乏深度思考,模式化的功能业态从内涵上阻断风貌区传统文脉的延续。历史风貌区产业培育是一个综合性工程,不是所有的功能都适合导入风貌区,它需要考虑空间环境、经济发展、文化传承、社会影响等多维度影响因素。一方面,功能业态的引入应考虑与风貌区传统功能的关联性,为街区赋予新的经济活力的同时增强人们的文化认同感。另一方面,作为城市发展的组成部分,风貌区需要从区域发展的角度,通过科学业态规划与政策引导,匹配自身空间特征,引进具备适应性的产业,进一步优化资源布局,确保街区活力在城市发展中得以延续。

(四)绅士与普适的耦合:培育多主体共生社会网络

“留房”固然重要,“留人”更是关键所在。在历史风貌区整体性保护中,应吸取过去历史风貌区绅士化改造的经验教训,探索一种“留房又留人”的保护活化措施。具体包括三个方面:其一,尊重在地居民的居住权益,通过精细分区与分级保护、合理控制商业比例,平衡绅士化业态与传统生活需求,既满足新兴消费群体的空间期待,又确保在地人群(如原住民、长期居民等)的使用权益。其二,拓宽历史风貌区的服务功能,活化闲置用地增设公共设施,并定期举办文化主题活动,为周边居民打造集学习、教育、娱乐于一体的多元化服务平台,既提升了风貌区的综合价值,也增强了其对周边社区的辐射力与影响力。其三,重视居民的参与和权益保护,构建由政府与开发商主导、居民自愿参与的多主体共同缔造机制,确保居民可全面融入风貌区更新活化全流程,如历史文化要素的识别、建筑保护等级的确定、私宅的自主改造等,提升居民保护共识,实现历史风貌区的和谐共生与可持续发展。

三、清平古墟历史风貌区

发展现状与面临挑战

(一)清平古墟发展现状

清平古墟坐落于深圳宝安区新桥河畔,曾是古时货船进入宝安沙井的唯一交通要道(图3)。其独特的地理区位促使古墟形成,并发展为水陆交通中心,在清代中晚期更是成为松岗、石岩、公明等地的商品交易集散地。鼎盛时期,古墟内设有舂米铺、打铁铺等数十个店铺。在200多年的发展历程中,清平古墟的功能历经“墟市—粮仓—居住”的演变,衍生出了多元的文化空间特征。在2019年之前,清平古墟开展了古墟的文物建筑修缮、历史街巷沿街建筑立面改造等保护与修缮工作,在清平古墟的历史文化保护等方面发挥了积极的作用。然而,历史街区是一个持续发展的有机系统,其物质空间环境应与社会、经济、文化环境相辅相成,仅凭单一的空间修复很难解决街区发展的内在核心矛盾。

(二)清平古墟发展问题分析

1.空间风貌杂糅,历史文脉零散

随着深圳快速城镇化的发展,清平古墟遭受现代化冲击,周边环境被现代化道路蚕食,周边河道暗渠化,仅留存现状的清平湖,使得古墟原有的水系生态与景观特色不复存在。古墟内部建筑风貌混杂,其中三分之二的建筑为村落自建房,现代风貌逐渐替代传统建筑风貌,传统建筑安全隐患突出,街巷空间堵塞,进一步加剧了历史空间的整体破碎感。

2.传播载体匮乏,本土文化湮没

清平古墟蕴含着丰富的历史文化故事与传统民俗,然而,由于在地人群的搬迁以及文化空间载体的缺失,这些珍贵的文化元素正在逐渐消逝。目前,新桥粮仓内部虽有局部被活化用于文化展示,但这种表象化的展示方式难以与游客产生情感共鸣和互动体验,也就无法激发公众对古墟文化的兴趣与认同。

3.经济动力不足,可持续性受阻

清平古墟位于深圳西部中心的核心地带,其地理位置优势显著,但传统的生产关系与物质空间结构已难以适应现代城市的发展需求。当前街区以居住功能为主,生产职能受到抑制,对地区经济发展的直接贡献有限。随着城市化的快速推进,清平古墟面临着基础设施升级、房屋修缮及环境整治的巨大压力。然而,单纯依赖政府资金投入已难以满足长期发展的需求,经济供需矛盾日益突出。因此,需要探索多元化的资金筹措机制与经济发展模式,如引入社会资本参与古墟保护与开发、发展文化旅游产业等,以实现古墟经济的可持续发展与区域经济的协同发展。

4.人口空心化,活力机能匮乏

清平古墟的人口空心化问题是其衰败的重要表现之一。古墟内因基础设施滞后、配套设施不完善等原因,部分居民迁离至周边居住区,致使古墟在地人口减少且以老人居多。这种人口结构的失衡不仅削弱了古墟的社会活力与文化传承能力,还加剧了其经济衰退与整体衰败的态势。因此,需要采取有效措施吸引人口回流与驻留,如改善古墟的居住环境与生活条件、提升公共服务水平、发展特色产业等,以构建宜居宜业宜游的和谐社区环境,促进古墟的全面振兴与可持续发展。

综上,清平古墟在保护与活化过程中,如何创新发展,既保留古墟文脉体系,提升整体环境品质,又激发发展动力,满足现代居民生活品质提升需求,是古墟未来发展需要面对的关键问题。

四、清平古墟历史风貌区整体性

遗产特征保护策略与方法探索

清平古墟有机更新是历史文化地区在“整体性保护”下进行的创新实践,规划以“突出地方特色”“注重动态文化传承”“街城相融共生”为原则,创新了组织模式,发挥规划引领作用,促进政府、社会、专业技术力量的协同共建,从空间、文化、产业、社会等四个方面进行整体谋划决策,力求实现历史文化保护与地区创新发展的融合共生。

(一)空间维度——历史层积下的空间整体关系重构

为了缓解清平古墟整体规模小、物质文化空间零散等问题,清平古墟在空间活化时运用完整性遗产要素保护理念,通过层积对象识别、对象风貌管控、线性空间建构、区域格局复兴等方式,完整演绎古镇发展脉络。

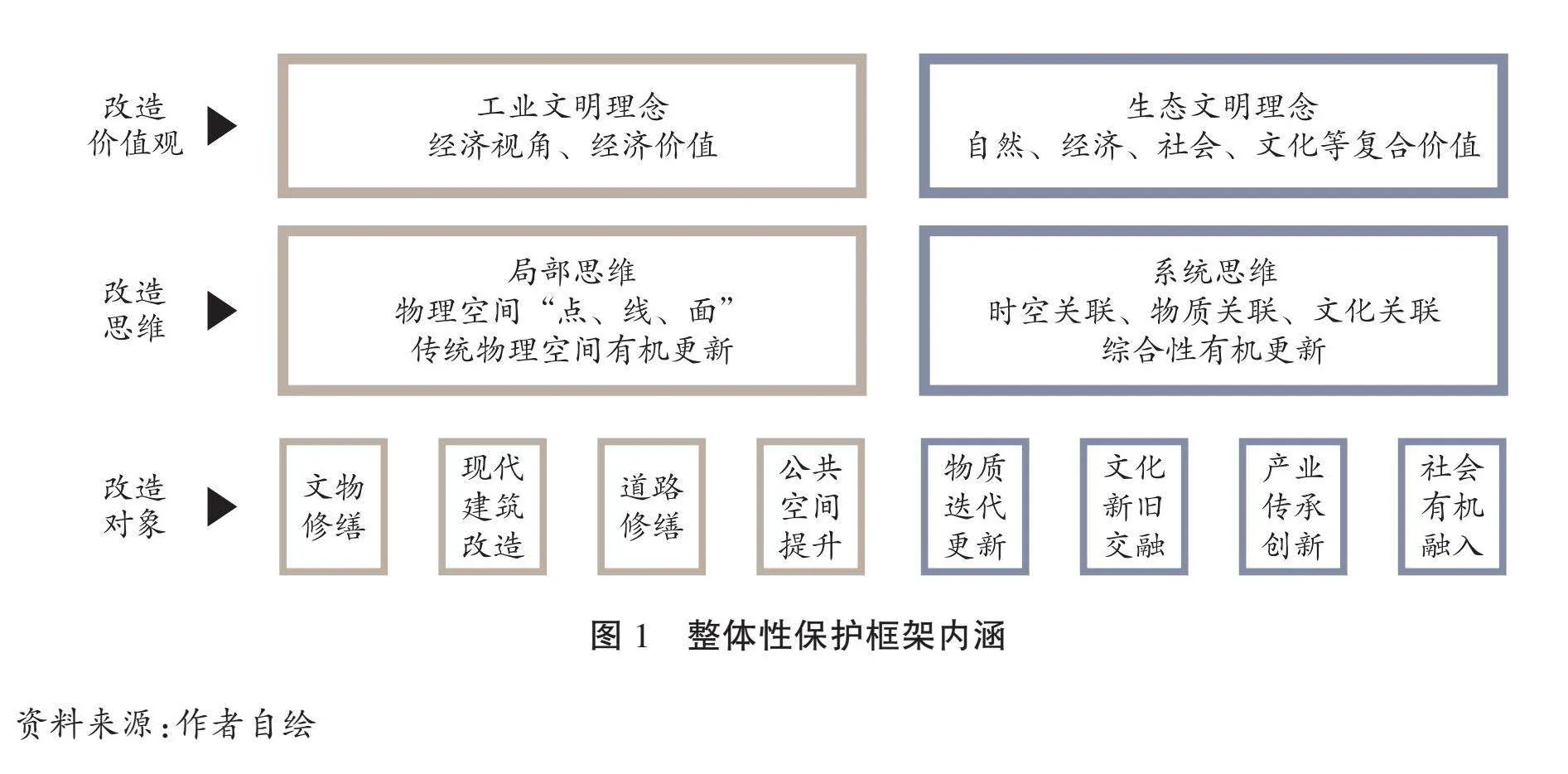

1.构建整体性保护要素清单

清平古墟建筑风貌主要包括明清时期当铺及传统街铺(屋)、人民公社时期公共建筑以及现代民居三类。为保护清平古墟多元历史层积的建筑风貌,在建立整体性保护要素清单时,一方面将具有历史风貌特色且量大面广的、对古墟肌理有突出作用的传统风貌建筑,以及建筑单体价值一般但能代表古墟当代历史文化的现代民居纳入整体保护对象,展现古墟各阶段的脉络轨迹。另一方面,通过历史地图、历史文献、村民口述相结合的方式,规划对各个时期历史风貌区进行历史地图转译。将历经变迁逐渐衰败消亡的但具有精神意义的场所、构筑物也纳入整体保护要素内,如消失的清平湖古码头、文昌塔等,以确保古墟文化价值完整性(表1)。

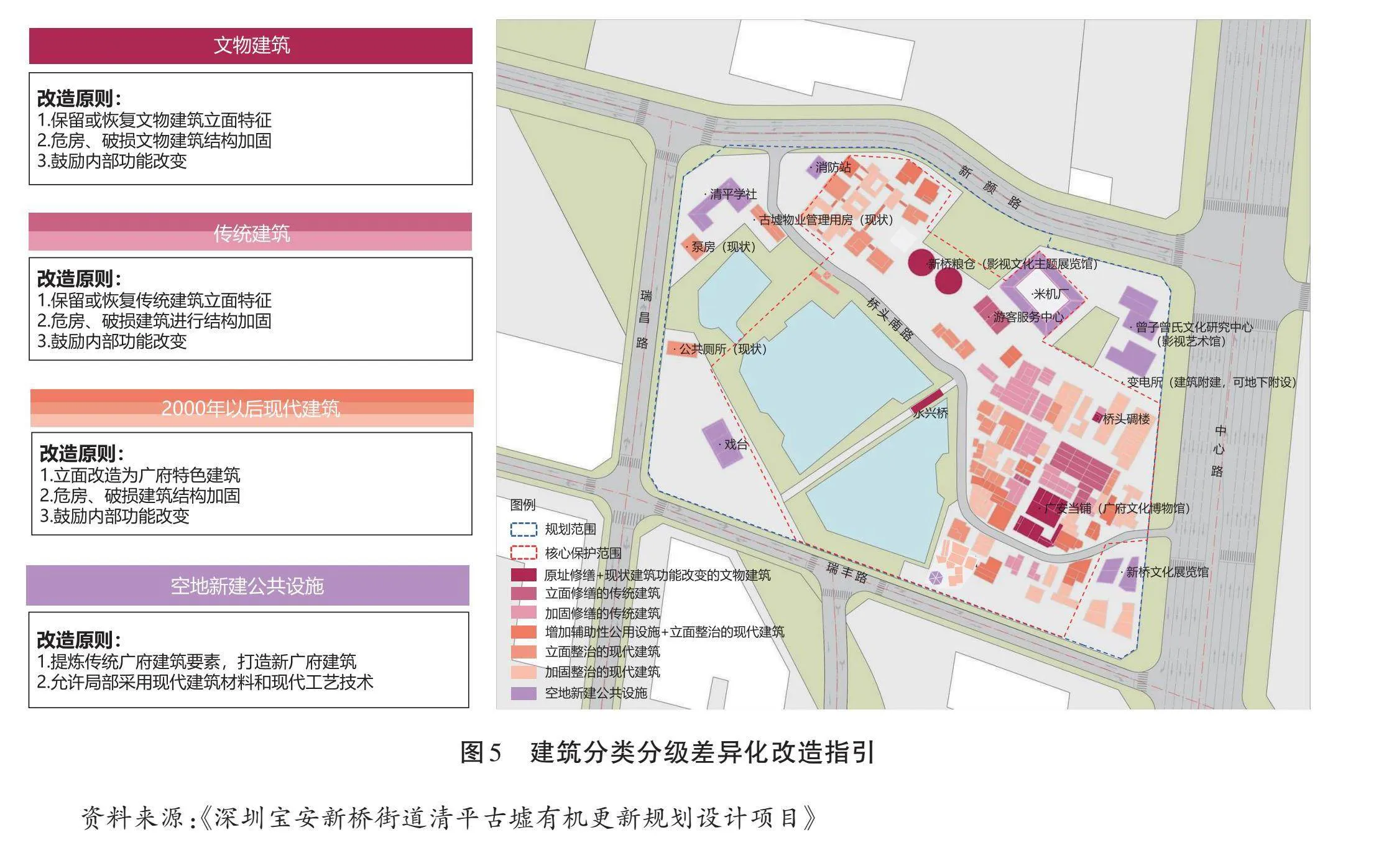

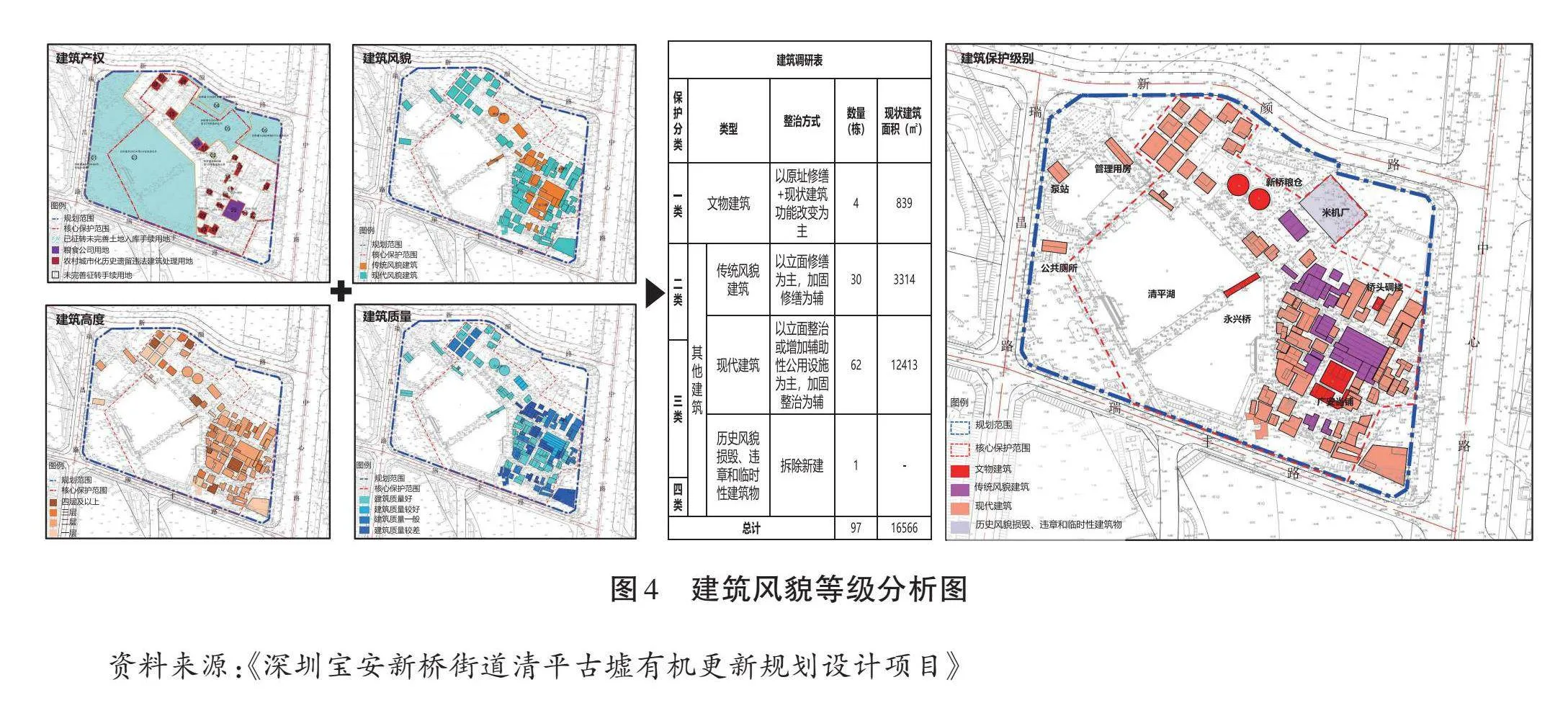

2.分级管控建筑风貌

在完整性保护要素清单的基础上,将整体保护对象进行分级,建立四级建筑风貌等级(图4),实施分类分级差异化管控,保护各时期建筑风貌特征,以此全面展现古墟各个时期发展的脉络轨迹。第一类为文物建筑,以“原址修缮+现状建筑功能改变”为主,尊重风貌、修旧如旧。第二类为传统风貌建筑,采用以立面修缮为主。第三类为现代风貌建筑,以立面整治为主,在保留时代特征的前提下进行“微改造”,审慎创新。第四类为空地新建建筑,考虑新旧融合,提炼传统广府建筑要素,打造当代语境下的新广府建筑形式(图5)。

3.建构历史文化阅读结构性骨架

空间的“可读性”和“易读性”是让人快速感知城市、提升城市意象的重要评判要素[21]。从当下的古墟格局来看,深圳的快速城市化使得清平古墟形成城市包围古墟、古墟村落相互混杂的复杂格局,碎片化的文化场所难以唤醒我们的感知并赋予古墟以意象,需将其空间整合,保障古墟历史文化记忆可更连续、更整体地呈现,建筑及场所的时空关系得以追寻。

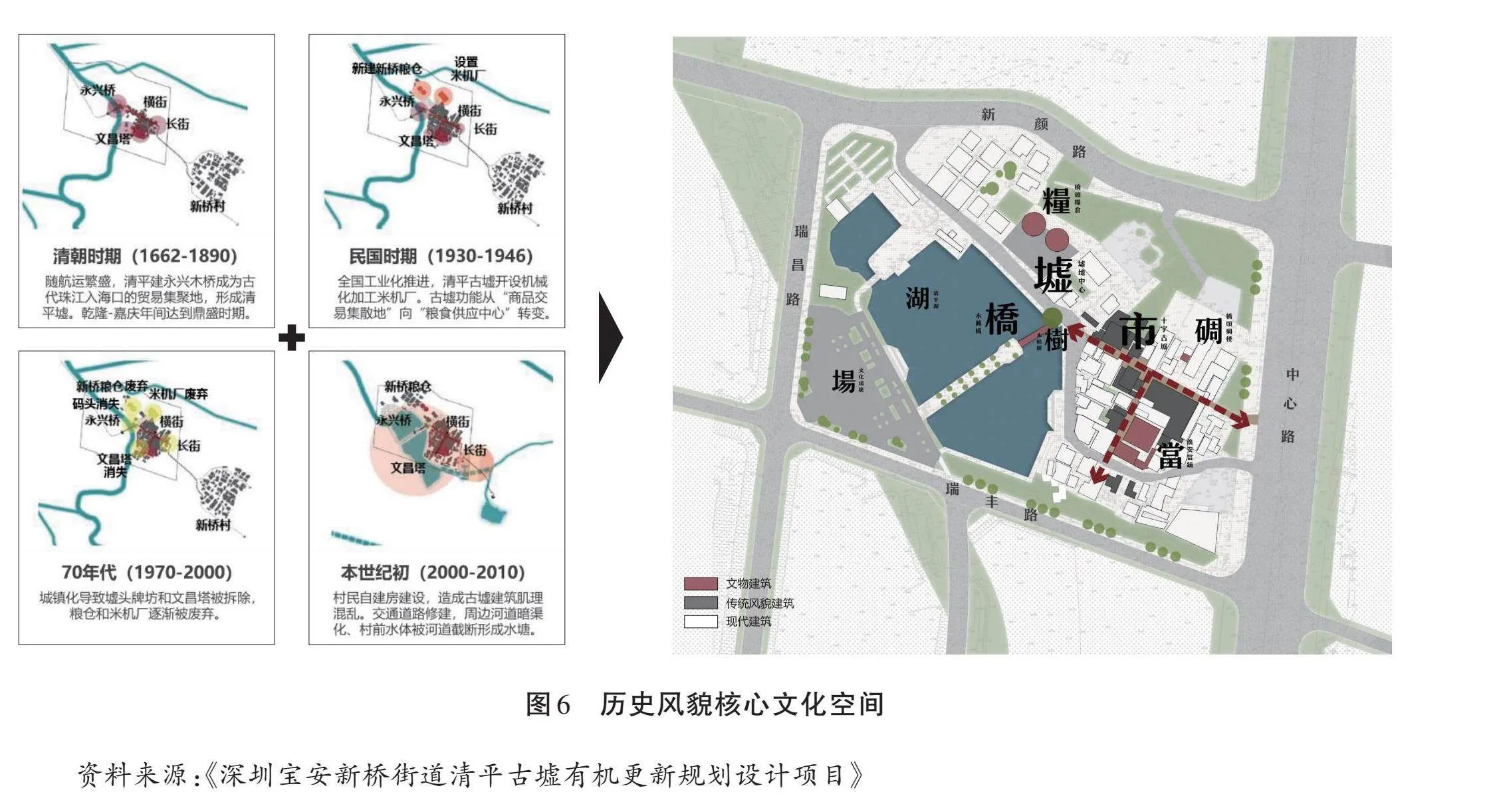

清平古墟在建筑等级清单基础上,结合要素历史文化价值以及居民情感价值高低,构建清平古墟“粮—碉—桥—当—湖—树”历史风貌核心文化空间节点,这些空间应作为古墟最重要的历史文化感知场所进行重点打造(图6)。同时,将桥、广场、历史街巷等空间连接历史层积对象前后关系的空间载体,即利用南北轴将明清时期的永兴桥、十字古街、人民公社时期米机厂遗址、新桥粮仓,改革开放以后建设的古墟入口广场等孤立文化要素进行整体串联,形成最能体现清平古墟发展脉络、历史文化、建造艺术的空间,并以此作为古墟结构中心,拓展出“一心、一带、一轴、三区”的可阅读的文化结构性骨架。

4.复兴具有历史记忆的区域格局

清平古墟的空间整体性保护不仅体现在古墟内历时性的纵向历史层积文化保护,还有区域上的共时性横向图景呈现。清平古墟产生于新桥河畔,然而随着墟市功能衰退,古墟渐渐衍生成以居住功能为主的自然村落,村民开始围海造田、防碱植稻,新桥河上下游截断成水塘,公路的修建加速了东侧新桥村与古墟的疏离,古墟渐渐变得“孤岛化”。因此,在保护活化过程中,清平古墟通过城市景观设计手法,通过碧道建设复现历史河道轨迹,将清平湖与南侧上寮河(茅洲河二级支流)、北部沙井河、衙边涌等周边水系连通,展现清平古墟历史水城关系

(二)文化维度——新旧融合的文化创新传承

在清平古墟有机更新中,将历史风貌区物理空间场所与历史故事、民俗文化紧密融合,通过文化场景再造、数字化展示、互动体验线路设计等可感可触的方式全方位生动展示历史文化,为市民提供体验深圳本土文化的最佳目的地。

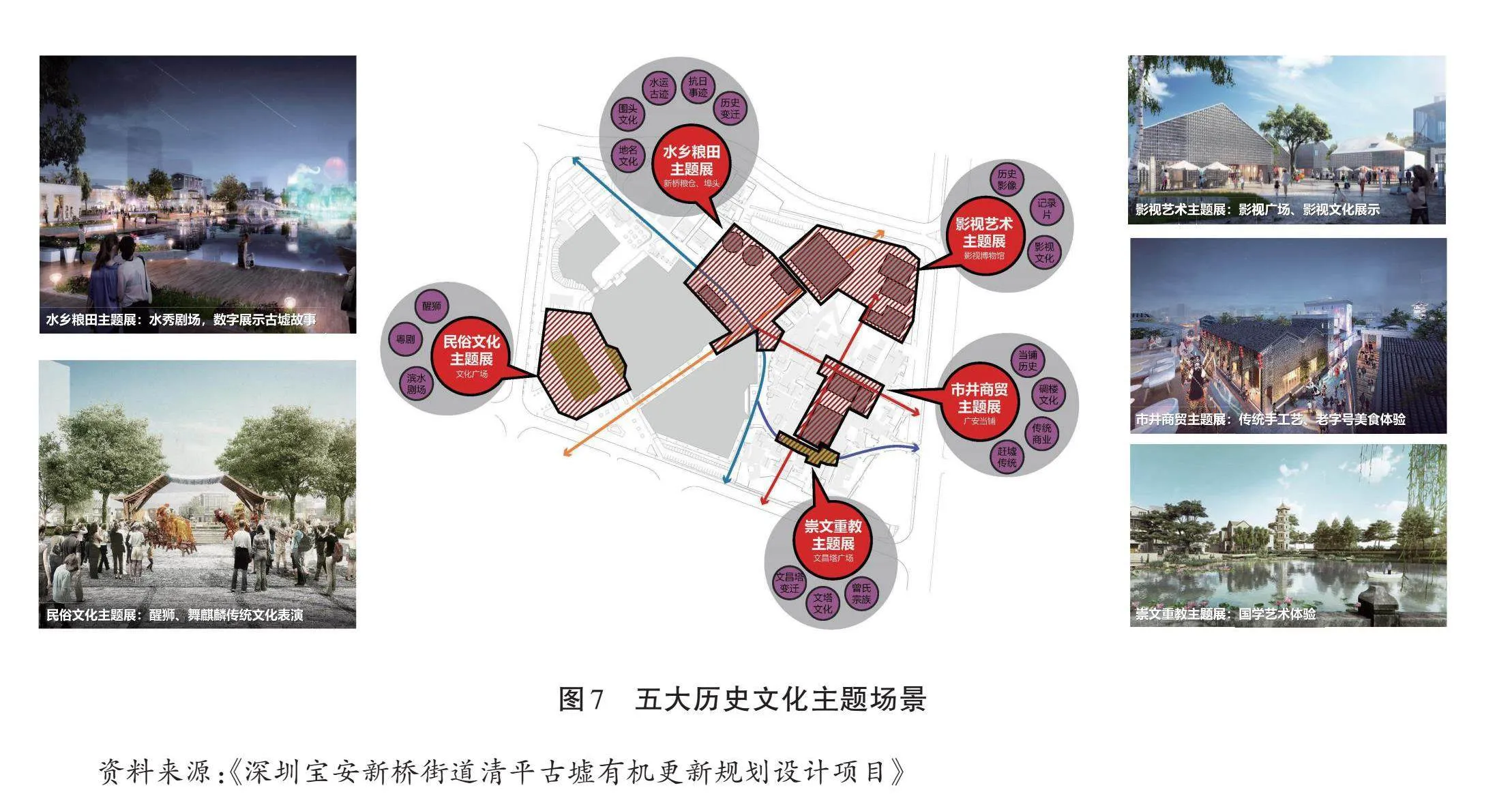

1.动态传承及文化场景再造

清平古墟在有机更新中试图通过一系列历史建筑功能改造、公共空间的修复和创造,激发当地文化遗产的复兴和文化再创造。一方面,基于古墟原有历史建筑、历史故事/传说,将古墟拓展成5个不同主题的历史文化场景(图7);每个场景围绕一个特定历史文化主题展开,以不同视角描述历史、文化的沿革发展,让人们感受、体验地方历史文化传统与精神气韵。例如,新桥粮仓已完成立面整修和功能活化,现作为影视文化主题展览馆投入运营,内部播放红色文化有关的电影或纪录片。增加南侧广场的文化功能,鼓励定期举办麒麟醒狮、粤剧展演等重要活动,宣扬深圳本土民俗文化。另一方面,古墟可紧密结合当下的城市生活方式,对古墟重要传统民俗进行富有创意的文化再创造。例如,改造已消失的“趁墟”传统活动①,即在一年中的特定时段,于每周五、周六、周日三天在浮桥组织 “清平墟市” 限定活动。同时,在清平古墟定期举办宝安民俗文化节、国风文化节等传统活动,使历史风貌区的传统文化价值得以延续和发扬。

2.传统文化数字化再现

清平古墟将传统文化数字化作为在地文化遗产创造性传承和创新性发展的重要途径。通过数字可视化可将已经消逝的传统生活方式和文字化的历史故事进行图形化转译,结合历史建筑立面、历史场所打造“沉浸式”文化展示空间,以“体验”的方式带给在地居民及游客最直接的文化视觉体验。

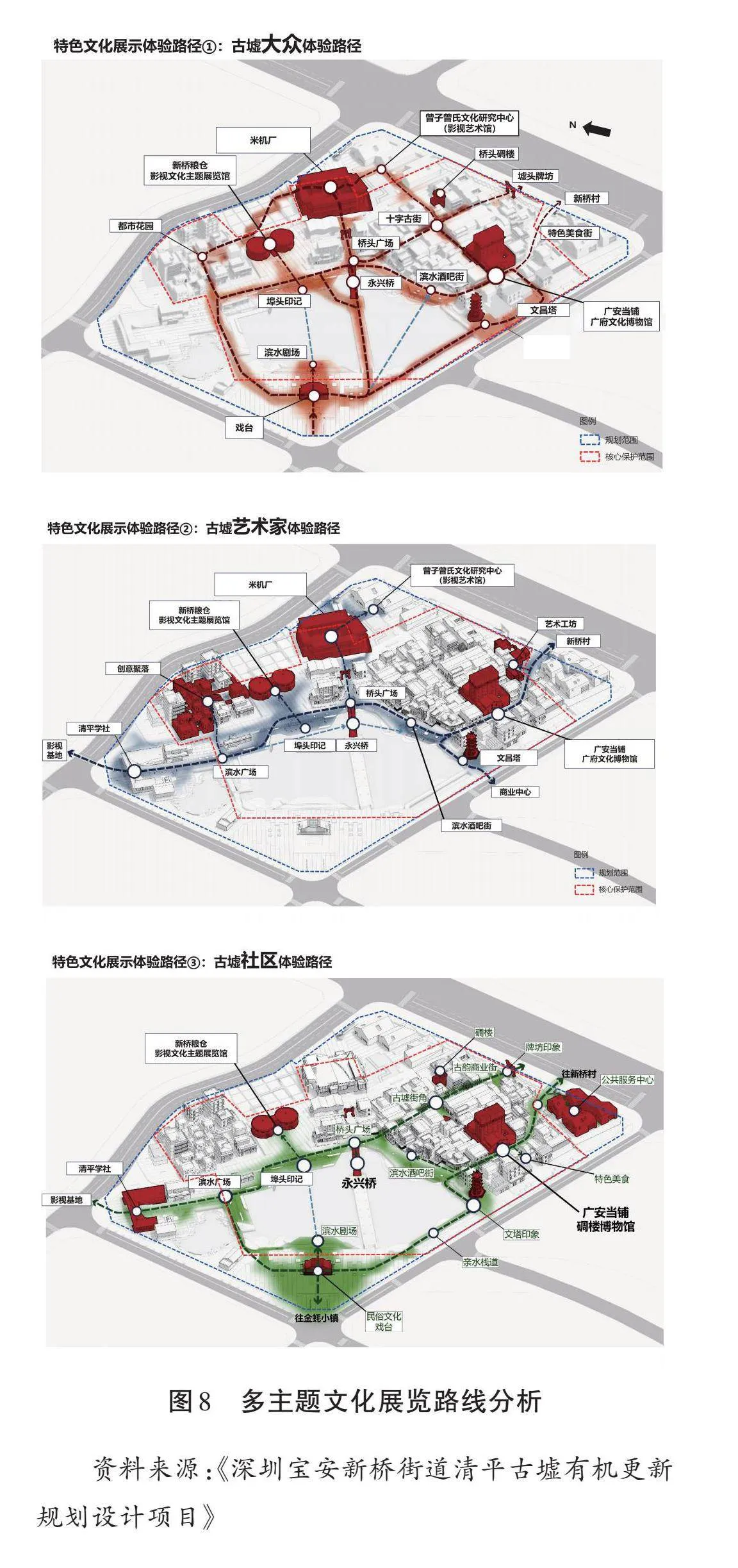

3.开放式文化体验路径建构

结合历史文化保护骨架,清平古墟进一步开发步行游览系统,串联古墟特色文化场景,以此来确保文化遗产的生命力,实现存续活态传承的可能。清平古墟从开放性和特色性两个方面定制特色文化展示体验路径,让文化价值被触摸、被熟知。一是在区域格局上,规划新增艺术新桥线、美食蚝乡线等中运量公交系统,快速联系区域内主要文化节点及公共空间,提高区域及古墟的影响力和吸引力。二是在古墟内部,通过定制古墟大众线、古墟艺术家线、古墟社区线等主题文化展览路线,让游客体验古墟商业繁华,探寻电影艺术文化秘境,带动周边社区治理及活化(图8)。

(三)经济维度——协同共生的多元业态植入

清平古墟的更新改造高度注重引导新兴业态与古墟传统文化的融合。一方面,全力维护并传承古墟传统业态的精髓,经由精心的业态策划,促使新旧元素和谐共生;另一方面,提前规划并了解村运营机构在产业运营空间、产业匹配等方面的诉求,通过对古墟内现代建筑的改造,量身定制产业发展空间,有序引导影视文化、创意设计等新兴产业业态。这种“传统+现代”的特色产业集群,不但促进了古墟经济的多元化发展,也为其可持续发展筑牢了坚实的基础(图9)。

1.优先恢复原有或相近功能

清平古墟延续了原有街区“墟”的商业属性并结合当代生产生活方式进行创意性改造。在十字商业街上植入“老字号”、岭南民间工艺传承、广式特色餐饮等与本土传统文化相关的商业业态,复兴当年商贸的繁荣景象。

2.强化区域内功能内外联动

在恢复古墟原有功能的同时,清平古墟将功能研究范围扩大到1平方千米的区域,探索拓展特色产业与区域产业链条的协作关系,创造性地引入影视文化产业。从自身的角度考虑,清平古墟拥有丰厚文化底蕴,在维系空间场所情感的同时,为影视拍摄提供了独特的实地场景。古墟内空置的近现代私宅更新改造,可引入自媒体、影视产业工作室入驻。从区域资源整合角度来看,古墟靠近机场,为影视资源的流动转化提供基础交通条件。古墟周边有一定的影视文化基础和商业配套设施资源,以清平古墟为产业核心,形成三大产业功能区,打造集拍摄、制作、体验、生活、休闲于一体的影视小镇,为发展全链条影视产业提供可能性。

(四)社会维度——日常生活社区化培育

清平古墟内的设施老旧落后,基础设施已经难以满足当代人对居住和生活品质的需求。为保障传统社会结构的延续,清平古墟在更新改造过程中,加强基础设施及日常活动的建设,提升居民的归属感和幸福感。清平古墟不仅仅是一个展示历史的场所,更是周边居民日常生活中不可或缺的一部分。

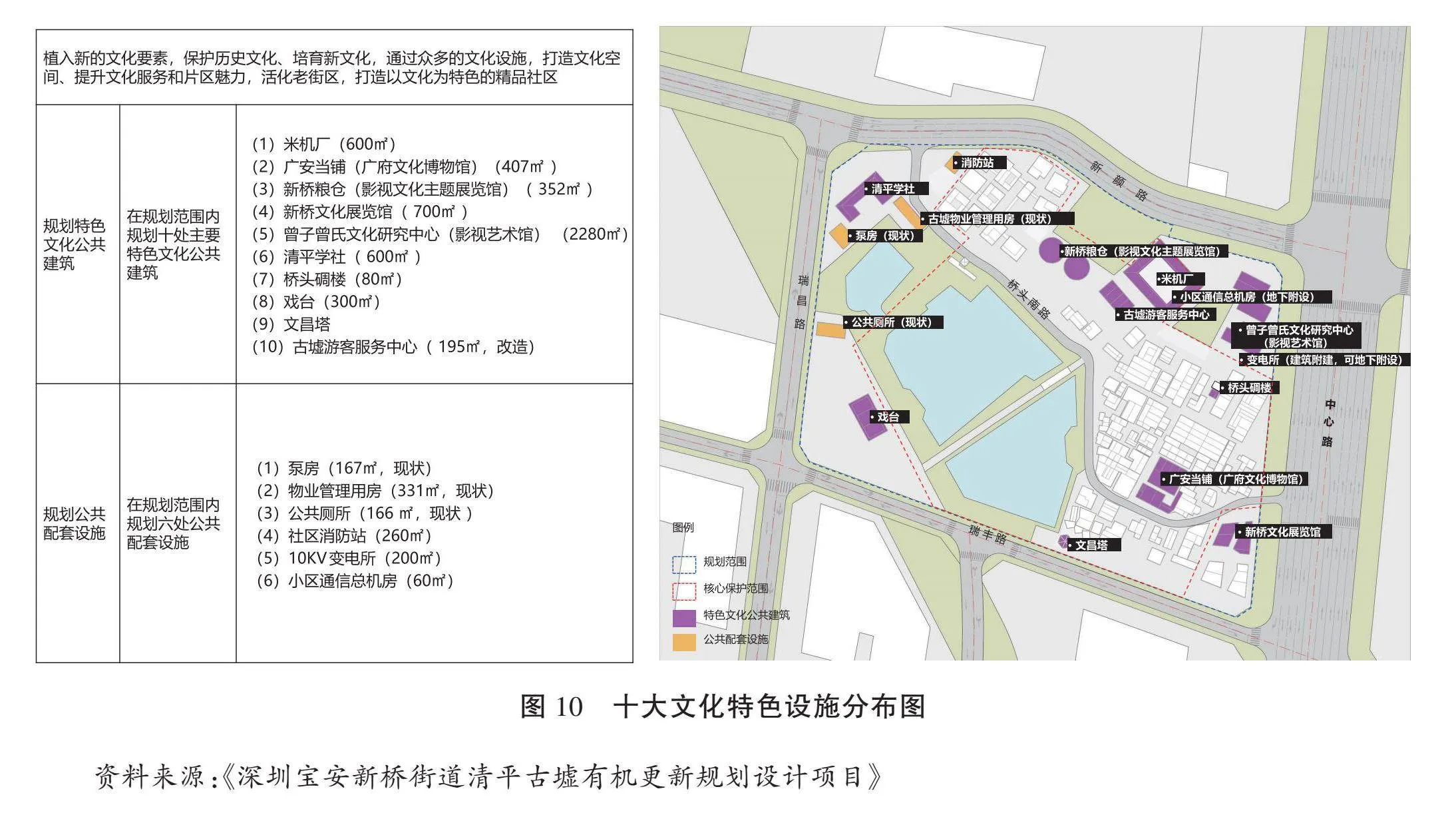

1.完善“以人为本”的四大社区化服务

清平古墟从“建立安全格局”“解决古墟内涝”“提升服务配套”“完善基础设施”等方面搭建四大服务维度,全体系改善古墟服务品质。“建立安全格局”方面,规划拆除占据古墟街道空间的构筑物及围墙,恢复古墟街道空间,形成古墟消防环线,建立古墟安全格局。“解决古墟内涝”方面,规划拓展和升级公共空间,海绵化改造现有滨水空间、广场空间,活化改造古墟内未被有效利用的边角地。“提升服务配套”方面,除改造或新建必要的公共配套设施外,规划通过文物建筑内部功能活化、闲置空地新建公共设施等方式打造十大文化特色设施(图10),满足人们的文化需求。“完善基础设施”方面,为了减少现代交通对古墟内部的影响,规划通过优化周边道路交通组织、推进古墟内及周边停车场的建设、合理规划共享单车停放点等方式,增强周边道路交通运行水平,提升快慢交通衔接,保障古墟内部高品质的全步行体验环境。

2.前置运营组织策划日常活动

在更新改造过程中,清平古墟利用发挥运营商的资源优势,将活动策划前置,结合古墟的文化和产业特色,从“展示民俗文化”“体验影视文化”“拓展学术研究”三个方向组织和策划一系列日常活动,包括“夏日游园会”“电影音乐节”等,通过内容去活化、丰富人民群众生活,创造多维度的生活方式,让清平古墟成为周边市民钟爱的公共生活场所。

结语

历史风貌区作为城市文化价值特色的重要载体,在面对快速城镇化带来的文化资源零散、风貌破碎化等现实问题时,传统单一的 “以历史建筑保护为核心” 理念已难以满足历史风貌区多元化发展需求,迫切需要向 “全域全要素” 的综合保护理念转变,以实现空间、文化、经济、社会四位一体的全面可持续发展。“整体性保护”是历史风貌区活化更新理论的深化与拓展,“动态活性”的整体性多维度保护,有助于发挥风貌区特色历史文化的优势,在保护好风貌区真实性和完整性的基础上,处理“静态与动态”空间、“物质与非物质”文化、“传统与新质”产业、“生产与生活”职能等维度之间的平衡,推动历史风貌区可持续的动态保护与发展。

本文通过梳理“整体性保护”的内涵与特性,总结出历史风貌区整体性保护的“保护空间延展性”“保护对象延时性”“保护内容活态性”“区域发展协调性”“社会网络的持续性”五大特征。文章深入剖析我国历史风貌区在保护与更新过程中面临的挑战,并以“清平古墟有机更新项目”为实践案例,从 “空间维度”“文化维度”“经济维度”“社会维度” 四个维度提出具体实施解决路径,以期完善历史风貌区保护理论与实践。

参考文献:

[1] 王红卫、李莹、周彦国、佟磊、金锋淑:《沈阳历史风貌区保护与更新策略》[J],《规划师》2020年第S1期,第75-84页。

[2] 李轶青、费彦:《导向多元价值平衡的历史城区保护与更新研究——以莞城历史城区为例》[J],《建筑与文化》2023年第5期,第146-149页。

[3] 《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》[DB/OL],2021年9月3日,https://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5637945.htm,访问日期:2024年9月1日。

[4] 王南:《传统北京城市设计的整体性原则》[J],《北京规划建设》2010年第3期,第25-32页。

[5] 张松:《历史城市保护学导论:文化遗产和历史环境保护的一种整体性方法》[M],同济大学出版社,2008年。

[6] 张兵:《历史城镇整体保护中的“关联性”与“系统方法”——对“历史性城市景观”概念的观察和思考》[J],《城市规划》2014年第S2期,第42-48、113页。

[7] 李和平、杨宁:《基于城市历史景观的西南山地历史城镇整体性保护框架探究》[J],《城市发展研究》2018年第8期,第66-73页。

[8] 李和平、肖文斌、肖竞、李聪聪、林涛:《历史文化空间网络:内涵特征、构建方法与整体性保护策略——基于重庆两江交汇历史城区的实证》[J],《城市发展研究》2024年第6期,第126-133页。

[9] 吕宁兴、范在予、耿虹、李彦群:《贫困地区民族村寨的整体性文化保护困境与振兴发展策略》[J],《现代城市研究》2019年第7期,第8-15页。

[10] 石亚灵、王成、方辰昊、肖亮、黄勇:《“社会—空间”互构视角的传统聚落整体性保护理论框架及实证研究》[J],《城市规划学刊》2023年第4期,第50-60页。

[11] 徐震、顾大治:《“历史纪念物”与“原真性”——从〈威尼斯宪章〉的两个关键词看城市建筑遗产保护的发展》[J],《规划师》2010年第4期,第90-94页。

[12] 李军:《文化遗产保护与修复:理论模式的比较研究》[J],《文艺研究》2006年第2期,第102-117、160页。

[13] 赵中枢:《从文物保护到历史文化名城保护——概念的扩大与保护方法的多样化》[J],《城市规划》2001年第10期,第33-36页。

[14] Jukka Jokilehto, Reflection on Historic Urban Landscapes as a Tool for Conservation [A]//Ron van Oers, Sachiko Haraguchi(eds). Managing Historic Cities, World Heritage Papers Series No.27, Paris: UNESCO World Heritage Center, 2010: 53-63.

[15] 林林:《基于历史城区视角的历史文化名城保护“新常态”》[J],《城市规划学刊》 2016年第4期,第94-101页。

[16] 邵甬、关星:《再探区域性历史文化空间价值特征——以丹沁古灌区为例》[J],《城市规划》2023年第10期,第30-42页。

[17] 邓巍、何依、胡海艳:《新时期历史城区整体性保护的探索——以宁波为例》[J],《城市规划学刊》2016年第4期,第87-93页。

[18] 邓巍、胡贝贝:《市镇型历史文化街区价值特征及保护策略研究》[J],《现代城市研究》2024年第3期,第8-13页。

[19] 肖竞、齐才砚、邵筱萱、曹珂、李云燕:《从“遗产保控”到“资本焕活”存量提质时期城市历史街区的公共化转向与韧性更新》[J],《城市发展研究》2024年第3期,第57-64页。

[20] 肖竞、曹珂:《矛盾共轭:历史街区内生平衡的保护思路与方法》[J],《城市发展研究》2017年第3期,第38-46页。

[21] 林奇:《城市意象》[M],方益萍、何晓军译,华夏出版社,2001年。

注释:

①趁墟活动是清平古墟的传统民俗活动之一,每旬一、四、七为墟期,周边村民、手工业者和商旅小贩在墟日定期来古墟交流信息、交换商品等。然而,随着墟市功能转变,趁墟活动也逐渐消失。

作者简介:童丹,深圳市城市规划设计研究院股份有限公司主任工程师。黄靖云,深圳市城市规划设计研究院股份有限公司高级主任工程师。朱震龙,深圳市城市规划设计研究院股份有限公司副总规划师。

责任编辑:卢小文