澳门—珠海极点会展产业协同布局研究

摘要:以会展业作为澳门和珠海两地产业合作的突破点,增强协同合作,不仅是对国家实施横琴粤澳深度合作的重大发展战略的积极回应,也是实现澳门—珠海极点引领带动、推动粤港澳大湾区建设取得新的更大进展的重要举措。本文基于区域合作、产业关联等相关理论,通过分析澳门和珠海在会展产业方面的优劣势和发展方向,并结合国内外相关案例,从会展产业拓展圈、旅游休闲协同圈和后勤服务联动圈三个圈层对澳门和珠海会展产业的空间布局提出具体的布局建议,作为未来探索澳门和珠海两地其他产业协同布局的参考思路。

关键词:澳门—珠海极点;会展产业;圈层布局;极点活力;共链行动

【中图分类号】 F127;F713.83;TU984.191 doi:10.3969/j.issn.1674-7178.2024.05.002

引言

澳门和珠海相邻,优越的地理位置为两地交流合作提供了天然的优势便利。2019年2月发布的《粤港澳大湾区发展规划纲要》,明确提出要“发挥香港—深圳、广州—佛山、澳门—珠海强强联合的引领带动作用”[1],旨在推动澳门和珠海协同发展,并打造成为珠江口西岸新的增长极。2021年9月5日,中共中央、国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》(以下简称《总体方案》),对建设横琴粤澳深度合作区(以下简称“合作区”)做出总体规划部署,并明确发展促进澳门经济适度多元的四大新产业,包括发展科技研发和高端制造产业、中医药等澳门品牌工业、文旅会展商贸产业和现代金融产业[2]。可见,合作区的建设成为促进澳门经济适度多元发展和推动珠海产业结构优化升级的新兴战略平台,不仅为澳珠两地深化合作提供了强大的国家政策支撑和有力指引,更标志着澳珠两地合作迈向更具有前瞻性和系统性的全新发展阶段。

澳门—珠海极点与广州—佛山极点、香港—深圳极点同为《粤港澳大湾区发展规划纲要》定位的三大极点,其中,澳门—珠海极点经济体量和产业活力总体较弱,区域竞争能力相对较低。2020年,广州—佛山极点和香港—深圳极点的GDP分别达到35835.58亿元和51587.95亿元,而澳门—珠海极点仅为5247.37亿元①。除经济体量较小外,澳门—珠海极点的人口聚集规模也与其余两大极点存在较大差距。在广州—佛山极点和香港—深圳极点的人口规模分别达到2817.55万人和2498.84万人时,澳珠极点的人口规模仅为309.89万人。以上数据说明澳门—珠海极点在区域竞争中面临“人口基数小、强邻环绕、整体竞争能力不足”的现实挑战,澳门—珠海极点建设仍存在产业合作协调机制薄弱、创新要素流动不畅、平台建设缓慢、能级量级不足等诸多壁障。因此,如何通过会展产业的协同合理布局,携手推广“一会展两地”模式,提升产业活力和区域整体竞争力,是实现澳门—珠海极点合力“突围”“出圈”的一个关键策略。为此,澳门和珠海需要共同探索符合两地产业现状特征的,独特、精准、专业化的发展方向,为提升澳门—珠海极点发展能级注入产业活力。但澳门与珠海的产业现状基础较为独特,其中,澳门以博彩业为主,“一家独大”的产业结构难以撼动;而珠海的第二产业发展较弱,虽实施跨越式发展第三产业的路径但未能提升城市整体经济体量。因此,要发挥澳门—珠海极点带动作用,需要充分利用澳门和珠海现有产业经济特点和政策优势,推动产业向高端化、精细化发展。

在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局背景下,会展产业的战略先导功能得到前所未有的释放和增强。作为现代服务业的重要组成部分,会展业连接着供给和需求、流通和消费,对城市经济具有较强的溢出效应,其经济带动系数约为1∶8[3], 能够聚合人流、物流、信息流,带动旅游、运输、餐饮、广告等相关产业发展。加强澳门和珠海两地在会展产业的协同合作,不仅能拓宽澳门的市场腹地,促进区域经济均衡发展,而且为推动粤港澳大湾区进出口贸易发展和建设具有国际竞争力的现代产业体系注入强劲动能。在合作区建设规划的关键时期,以会展业作为突破点,强化澳门与珠海的合作联动,这是提高澳门—珠海极点经济能级的可行路径,也是探索以共链行动实现区域深度合作、提升粤港澳大湾区整体竞争力的重要举措。

一、文献综述

(一)会展产业的内涵

会展产业是会展经济的核心构成和重要推动力,其内涵丰富,主要指以会展企业和场馆为双核驱动,依托成熟的城市基础设施与多元化的配套服务,通过策划与举办会议、展览、节庆等活动吸引大量人流汇聚交流的新兴产业,具有综合性、外向性、平台性等显著特点[4-5]。从这一内涵可见,会展产业具有生产性服务业性质,是区域经济的重要组成部分,能为区域经济发展提供强劲动力。

(二)关于会展产业的区域合作

“新区域主义”是研究会展产业区域合作的重要理论基础之一,该理论关注如何通过构建不再完全以国家为中心的多样化区域合作组织网络实现区域间的竞争性合作。在我国,会展产业在区域合作方面已形成较为成熟的发展格局——以环渤海、长三角和珠三角等经济一体化区域为主体的竞争性合作网络[6-7]。会展产业在区域合作方面具有显著的“平台”产业特征,能够带动区域发展战略、产业发展、区域政策等方面的合作。作为新区域主义理论的重要实践,发展会展产业是促进珠三角地区区域合作与协调的重要途径之一。

要实现区域间的竞争性合作,除了构建区域合作组织网络以外,还需要进行区域合作机制的设计。从合作博弈的角度来看,可采取使短期内获益较少的成员保持合作积极性的设计策略,从而解决合作联盟内部成员间利益的公平分配问题。在会展产业区域合作的机制设计中,有专家认为,成立共同体并打破行政区划和经济区划壁垒,是解决会展产业显著行政区域限制的有效途径,并可在此基础上,制定会展产业发展的区域合作机制,协调各方利益的博弈[8]。

(三)关于会展产业的产业关联

会展产业与众多服务业领域有着密切的联系,其主要通过基本经济活动带动产品和劳务的输出,与酒店、餐饮、旅游等接待性服务业以及传媒、物流、策划等专业性服务业紧密关联。此外,会展产业具有极强的非基本经济活动特征,承担了生产性服务业的职能。按照马克思和恩格斯的观点,服务业不再是“边缘化的经济活动”,而是位于经济的核心地带[9]。作为生产性服务业,会展产业几乎可以服务于当地所拥有产业链条的各个环节,以其产业带动效应和聚集效应,推动城市产业结构优化。

在每一个产业里打造居于生态链顶端的头部展会,对会展产业长久地保持核心竞争力和良性发展具有重要意义。打造头部展会,必然要以展会所服务的产业方向的市场空间为发展基础;若没有这一基础,展会规模将难以扩大[10]。因此,各地区会展产业应依托本土产业优势拓展不同环节的专业展会,且会展产业所服务的产业方向应与本地工业的发展方向紧密结合。

(四)关于会展产业与城市的互动发展

会展产业除了与其他产业具有关联性以外,和城市发展也存在双向互动性。一个城市的会展产业的稳健发展,离不开城市所拥有的先进的会展设施与成熟的会展环境,如高标准的会展场馆、完善的配套服务、便捷的交通网络、良好的营商环境以及成熟的市场体系。这些因素共同构建了有利于开展会展活动的综合生态系统。张海洲等学者通过分析京津冀与长三角都市圈的会展产业与城市发展的协调水平发现,会展产业和城市发展之间存在一种协调作用机制,该协调机制是会展产业子系统与城市系统同向发展过程的产物,在城市区位、城市发展战略、都市圈、城市展览业发展阶段以及重大事件和会展工程等五大因素的影响下,实现城市和会展产业的共同发展[11]。有学者从共生理论的研究视角分析会展产业与城市发展的双向互动,认为畅通的共生界面充当了共生单元之间物质、能量与信息高效流通的媒介,保障了共生过程的连续性与动态平衡,激发持续的共生创新,有力推动共生系统的进化与发展[12]。这一理论视角为会展产业的空间布局规划带来一定的启发。城市空间作为会展产业相关要素的共生界面,对城市内部的会展空间设施、交通物流、住宿餐饮配套、商务娱乐服务等要素进行合理的规划,能够提高要素在共生界面中物质、信息和能量的交换效率,带动城市发展和提高会展产业的区域合作水平,实现会展产业与城市发展的双向互动。本文基于澳门—珠海极点会展业协同发展的研究进一步证明,会展产业不仅作用于城市发展,更借助产业联动和深度聚合驱动区域整体性发展,有助于实现“极点带动”。

二、澳门和珠海会展产业的发展现状

(一)澳门会展产业现状

作为粤港澳大湾区核心城市之一,澳门拥有国际自由港、低税制以及广泛经贸网络优势,一直扮演着“内引外联”的桥梁角色。自2003年起,澳门特区政府把发展会展产业作为施政的重点,经过长期发展,澳门的会展产业已在国际上获得了较高的知名度。目前澳门有10个展会获得国际展览联盟(Union of International Fairs)认证,包括澳门国际贸易投资展览会、澳门国际旅游博览会等国际性品牌展会。除举办购物节等具有本地特色的展会活动外,澳门还举办了多个重要的国际展会,如澳门国际贸易投资展览会(Macao International Trade and Investment Fair)中小企业展、国际贸易投资展、葡语国家产品及服务展、中国(澳门)国际游艇进出口博览会、澳门公务航空展等。上述品牌展会通过促进国际商贸,带动澳门和珠海相关产业的发展,旨在形成“前展后厂”的合作模式。同时,澳门是全国注册会展经理(Certified in Exhibition Management)毕业学员数量最多的城市,会展专业人才培养众多。在空间设施方面,澳门可提供面积大于24万平方米的世界级国际会议展览场地,并拥有4万间酒店客房作为配套支撑②。2022年,为逐步消除新冠疫情带来的不利影响,澳门共举办了460项会展活动,约142万人次参与③。

虽然澳门会展产业具有良好的基础,但也面临诸多发展问题。首先是发展空间受限。囿于澳门有限的土地空间,会展场馆难以进一步扩张,大多利用现有场馆及酒店设施,更新换代难度较大。其次是高成本运营风险。无论是商业办公场所租金,还是酒店服务等级与价格水平均处于高位,这种高成本的运营模式难以满足不同层次会展活动和参会者的需求。最后,澳门会展业尚未形成与产业融合发展的格局。参会厂商无法直接在当地了解产品的实际生产环境和条件,会展资源要素的承载力受限、综合服务水平受限,削弱了澳门作为投资考察目的地的吸引力,不利于营造良好的营商环境。

(二)珠海会展产业现状

根据《2022年中国展览数据统计报告》,在全国城市展览业发展综合指数评价排行中,珠海位列第37名,展览业发展综合指数为11.82④。若仅就广东省城市的排名情况来看,珠海紧随广州市(第3名)、深圳市(第4名)和佛山市(第20名)之后。珠海连续4年入选中国最具竞争力十大会展城市,具备良好的发展基础和较大的发展潜力。珠海拥有两大主要城市展馆,分别为珠海国际航展中心和珠海国际会展中心,室内展览面积分别为10万平方米和3.75万平方米。2023年,珠海共举办会展活动2396场,参展企业2513家,参会参展总人数103.29万人次⑤。

珠海市会展产业与实体产业高度融合,展现了良好的制造业投资环境。作为中国航空航天产业发展和国防实力最重要的展示平台,第十四届中国国际航空航天博览会被列入“2022年全国项目展览规模前100名项目”榜单中。2023年,珠海举办了亚洲通用航空展、第十七届珠海办公设备及耗材展览会、2023能源电子产业发展大会暨广东新型储能产业发展高峰论坛等国内知名展会,吸引了航空、打印耗材、新能源等领域众多国内外企业参加。在增材制造及打印设备领域,珠海已发展形成全球最大的打印通用耗材及零配件生产基地,被誉为世界“打印耗材之都”⑥。2023年,珠海在巴西、阿根廷、哥伦比亚、墨西哥等国家举办了4场境外展会,均为办公设备及耗材展览。自2007年中国(珠海)国际办公设备及耗材展览会(RemaxWorld Expo)首次在珠海举办以来,至2023年12月已成功举办十七届。其中第十七届展会的展览面积为2.45万平方米,在全国同类办公设备展会中位列第一⑦,取得这一成绩离不开珠海本地强大的打印耗材产业发展基础。经过长年的发展,珠海会展产业的知名度和品牌影响力已初具成效,为本地实体经济发展提供了生产性服务支撑,有效促进本地实体经济的对外展示以及各行业之间的信息交流。

根据《2023年中国展览数据统计报告》,珠海在中国城市展览业发展综合指数评价排行中位列全国第50名⑧,排名较2022年有所下降。具体来看,珠海在展览数量、面积、办展主体、展馆面积、会员个数等多个指标均与头部城市存在差距。如果要壮大珠海会展产业规模,仍需要找准未来发展方向与动力,积极实行高水平开放合作和互利共赢,并以此形成对要素资源的更强大吸引力,培育更强大的核心竞争力。

三、澳门和珠海会展

产业区域合作机制探索

(一)区域合作基础

澳门和珠海在会展业在发展过程中,一直正视各自发展短板,在协作中致力于推动基础设施互联互通和发展成果共建共享。早期,两地以“主会场+分会场”的形式共同开展会展活动,但受口岸、通关等政策影响,合作进展较为缓慢。澳门会展产业经过长期积累,在国际知名度、办会经验、配套设施、免签政策、会展人才等方面具有强大优势。而珠海在空间设施方面的优势,可以有效弥补澳门会展空间资源的不足,为两地会展产业协作发展提供了良好的空间基础。

当前,合作区的会展产业尚处于起步阶段,但其具备更广阔的空间资源、成本更低的租金条件、覆盖更广的酒店服务、与国内直连的制造生产空间等优势。自合作区成立以来,澳门和珠海两地不断探索“一会展两地”跨境办展模式,这一模式将成为未来主要的区域合作机制。《总体方案》明确提出:“允许在合作区内与澳门联合举办跨境会展过程中,为会展工作人员、专业参展人员和持有展会票务证明的境内外旅客依规办理多次出入境有效签注,在珠海、澳门之间可通过横琴口岸多次自由往返。”为此,合作区在澳门和珠海两地口岸互通、人才共享、投资开放等方面大力推进相关政策支持。2023年7月,《横琴粤澳深度合作区会展产业发展扶持办法》正式发布,明确成长型展会的资金补贴标准和品牌展会的认定标准[13]。2024年,澳珠两地联合举办中国(澳门)国际高品质消费博览会暨横琴世界湾区论坛等展会活动。其中,“办好中国(澳门)国际高品质消费博览会暨横琴世界湾区论坛”被明确写进《澳门特别行政区经济适度多元发展规划(2024—2028年)》的“会展业的重点项目”专栏中⑨。在“一会展两地”办展模式的影响下,“在澳门举办展会、在横琴举办会议”的跨境办会创新模式将在未来持续推广。

(二)区域合作方向与分工

1.澳珠会展合作的主题方向

在探讨澳门和珠海会展合作策略时,应避免毫无目的、盲目举办展会,并确定合作主题方向。而要确定澳珠会展合作的主题方向,应当立足珠海产业优势、澳门知名品牌以及合作区重点扶持的产业门类,确保会展产业发展与其他产业形成有效联动。从产业关联理论来看,澳珠会展合作应找准主题打造头部会展,合作主题可聚焦科研及制造领域,包括新一代信息技术、航空航天、智能家电等先进制造产业门类,以促成实现技术创新、交流及投资合作。

2.澳珠会展合作功能分工

从产业关联的角度来看,在明确会展合作的主题方向之后,澳珠两地还需要进一步规划科研及制造产业链各环节的空间布局,对澳珠两地的会展合作进行功能分工。

合作区是澳门发展研发及制造产业的重要支点。合作区内不仅配备横琴先进智能计算平台等科学装置,还有依托澳门大学、澳门科技大学等院校设立的产学研示范基地,能促进学术研究与产业实践的深度融合;横琴澳门青年创业谷、中葡青年创新创业基地等创客空间、孵化器和科研创新载体,为初创企业和创新项目提供了孵化和加速的平台,进一步激发区域创新活力。在合作区模式中,珠海主要扮演科研成果转化的关键角色,专注科研成果的中试和生产阶段,重点推进科研成果的技术转化及后续成果的市场化落地。

由于合作区暂无规划建设大型会展中心,珠海国际会展中心将作为主要会议展览的空间载体,承担国际交流的平台职能,聚焦基础研发、头部科研创新交流与科研技术转化成果展示,为科研人员、企业家和投资者提供合作交流平台。为进一步吸引外部投资者和客商参展投资,合作区还需构建研发—生产环节的对外展示平台,以展示其在科学装置、产学研示范基地和创客空间等方面的基础研发能力。同时,珠海各产业园区将承担起展示本地高端装备制造能力和实体经济实力的重要任务,共同推动研发—生产环节的顺畅转化。

四、会展产业空间布局案例借鉴

为更好地了解澳珠协同发展会展产业可能产生的空间诉求,探索优化珠海空间规划布局的可能性,以下选取我国海南、北京、广州等地的会展中心案例,同时借鉴德国会展产业空间布局的有关经验,分析大型会展中心所需的功能及其空间类型。

(一)圈层式空间布局

博鳌亚洲论坛是在海南省博鳌镇定期举办的世界级论坛,由29个成员国共同发起,为凝聚各方共识、深化区域合作、促进共同发展、解决亚洲和全球问题发挥了独特作用。论坛会址的核心设施集中分布在东屿岛上,包括国际会议中心、宴会厅和礼堂、年会新闻中心、博鳌亚洲论坛大酒店、东屿岛大酒店等,占地面积1.8平方千米⑩。北京雁栖湖国际会议中心是亚太经济合作组织(Asia-Pacific Economic Cooperation)会议的举办地,其核心设施位于雁栖岛上,主要包括国际会议中心、贵宾别墅、雁栖酒店等15个单体建筑,占地面积0.65平方千米11。上述两个世界级论坛布局的核心设施基本相同,包括各类会议中心、宴会厅和礼堂、新闻中心、会议酒店、贵宾别墅等建筑,共同构成举办论坛的直接承载空间。

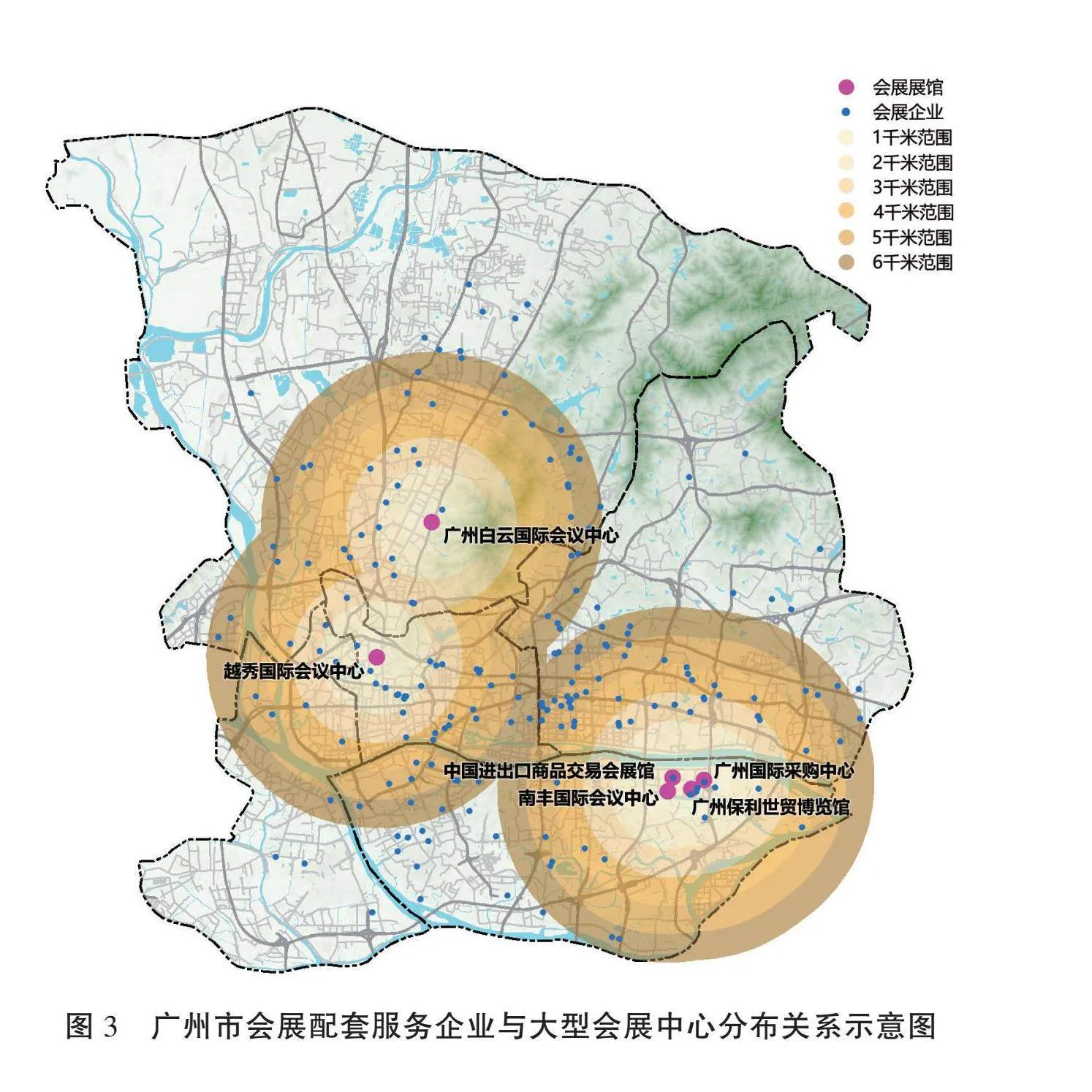

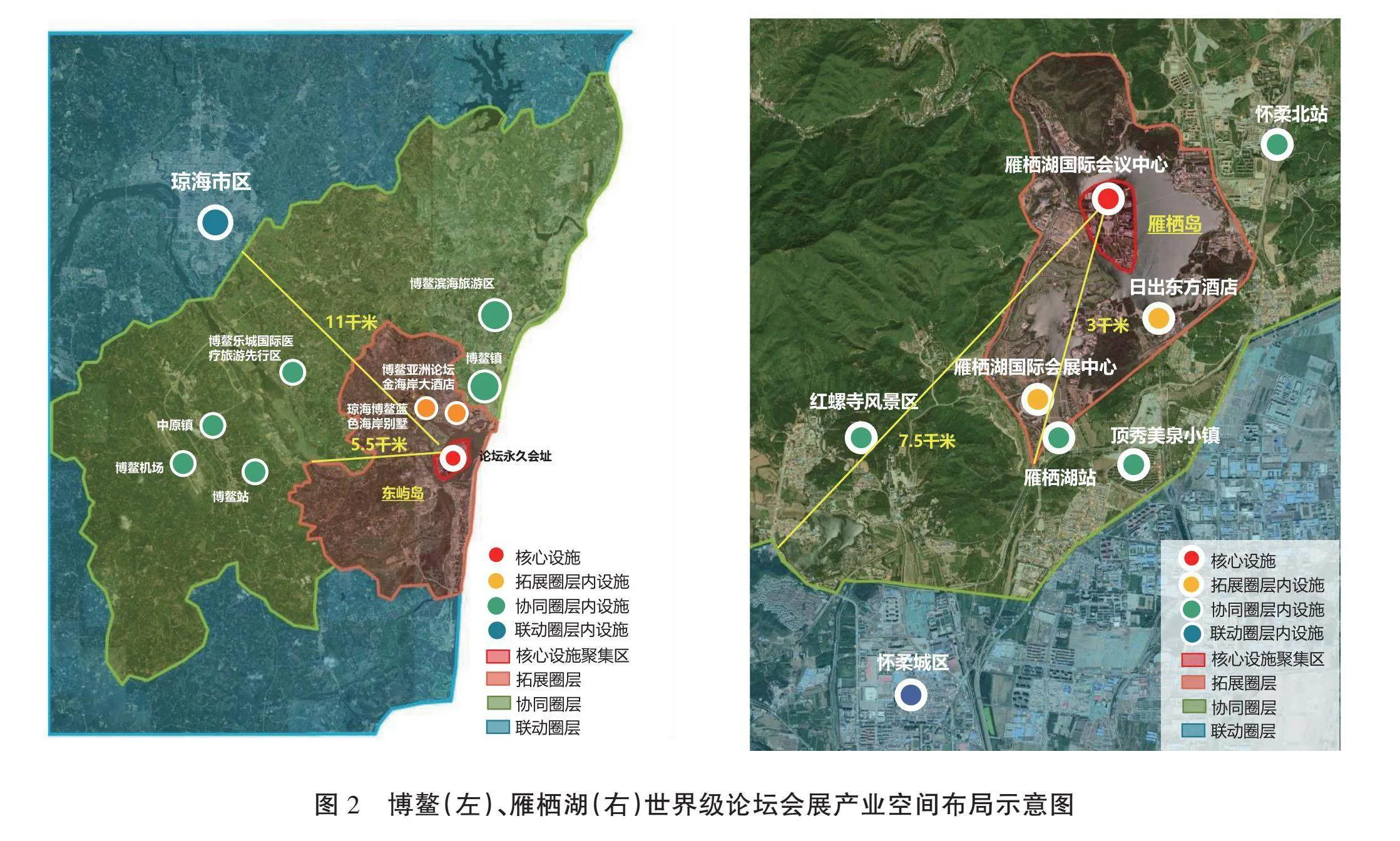

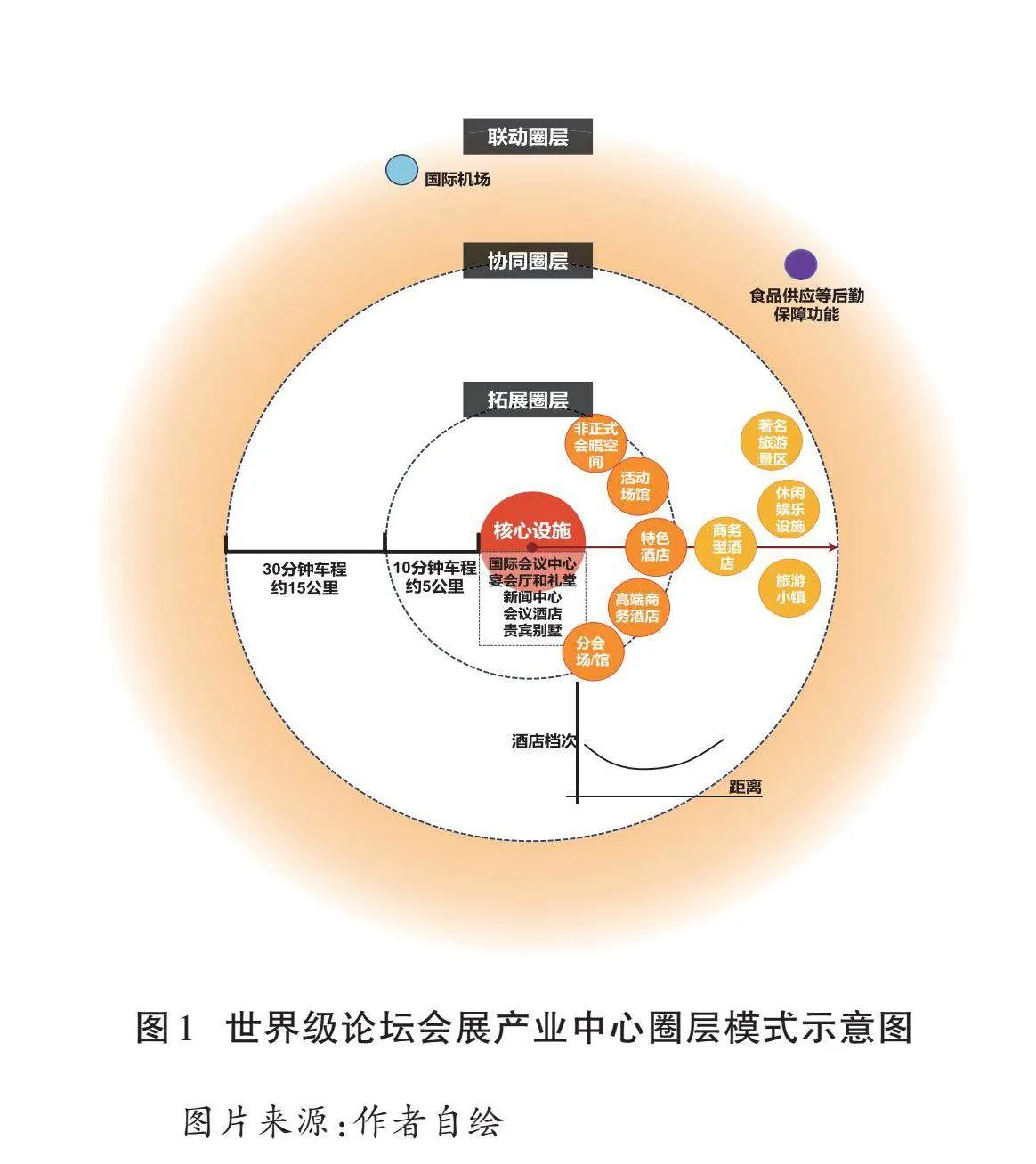

对博鳌、雁栖湖两个世界级论坛举办地的会展产业空间结构进行分析可以发现,围绕核心设施,两地均形成拓展、协同、联动的圈层式空间布局结构(图1、图2)。其中,两个世界级论坛在核心设施外围的拓展圈层和联动圈层的空间布局也具有一定共性。拓展圈层在以核心设施为圆心、5千米为半径(大约10分钟车程)的范围内,呈组团式空间布局。这一圈层主要作为独立于核心设施的配套空间,承担产品发布、非正式会晤、特色下榻、休闲宴会、节庆活动等相关功能。协同圈层在以核心设施为圆心、15千米为半径(大约30分钟车程)的范围内,分布不同商务型酒店,这一圈层以休闲服务、旅游配套功能为主[14],与会展产业形成联动。在空间布局上,协同圈层一般以核心设施为圆心,空间扩展至本地或邻近区域著名景点,无固定空间范围,且小型设施组团式布局,大型设施布局在相邻外围区域。例如,博鳌会展产业的协同圈层辐射博鳌镇、中原镇、潭门镇。雁栖湖会展产业的协同圈层包括雁栖镇、怀北镇,并结合红螺寺、长城等景点提供旅游服务。联动圈层以交通通达性较高为特征,无明确限制距离,范围可涵盖市域。联动圈层主要负责食品供应等后勤保障功能,同时负责连接各类交通运输节点,确保空间畅通。如北京首都国际机场距雁栖湖会展产业核心设施所在区域为45千米,为确保交通便利,北京市政府先期投资修建了一条全长11千米的联络线(会都路)连接京承高速14出口12,形成从首都机场至雁栖岛的专属迎宾通道。

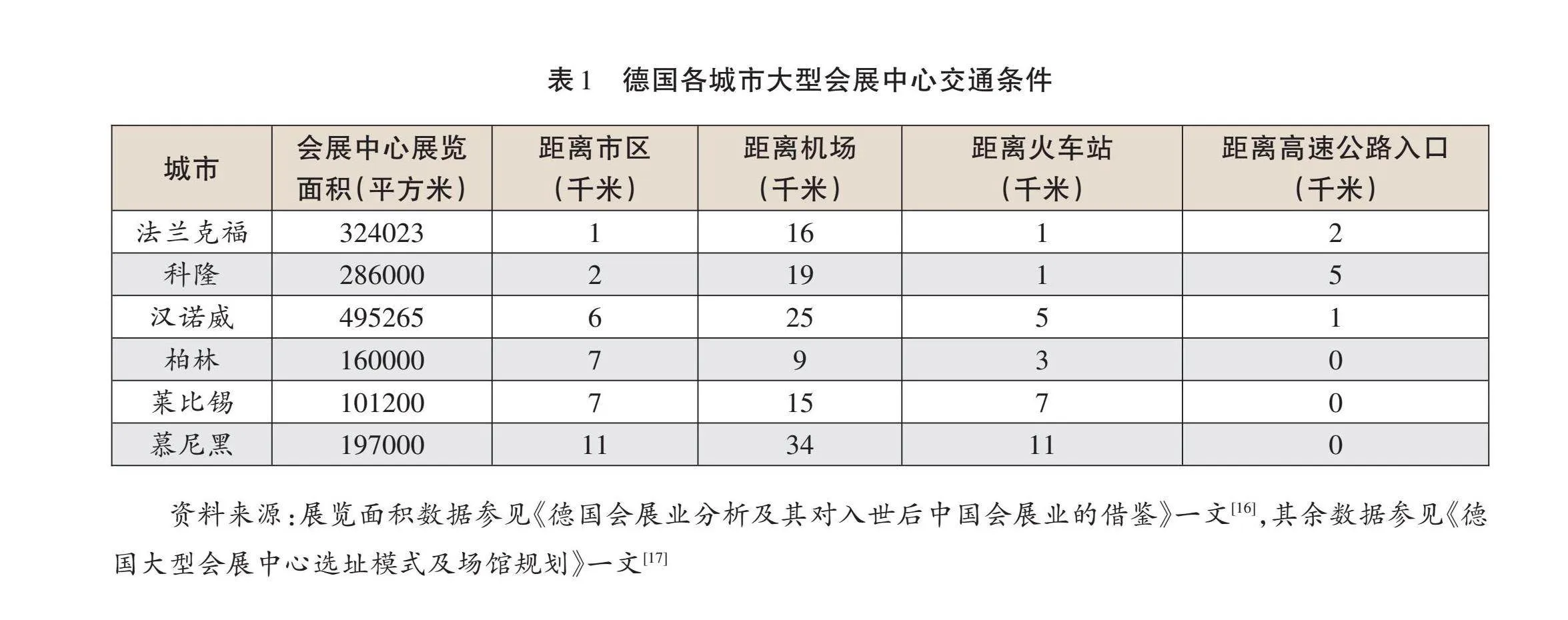

(二)有效的交通支撑

德国是全球最大的会展目的地之一,被誉为“世界展览王国”,其国际化程度极高,全球三分之二的顶级专业性展会在德国举办。德国会展产业对德国经济的贡献巨大,每年会展产业产值高达280亿欧元,不仅直接创造了大量就业机会,也通过带动旅游、酒店、餐饮等相关行业发展,间接促进了经济增长[15]。在世界十大会展场馆排名中,德国占据四席之地,分别是汉诺威会展中心、法兰克福会展中心、科隆会展中心和杜塞尔多夫会展中心。经过长期发展,德国会展产业积累了丰富的经验,在空间布局上也具有一定的参考价值。

一般来说,会展活动具有短期性特点,展览期间的人流、物流量会相对集中,因此,高效率、大容量的交通支撑是大型会展中心建设的必备条件之一。总结德国大型会展中心的交通区位及其支撑条件(表1),可以发现:大型会展中心与机场等航空港的距离通常控制在15~25千米之间,并通过高速公路或快速路相连,以确保15~20分钟车程到达;在火车站(包括城际、高铁站等)附近,一般会配备可通达会展中心的公交专线或城市轨道交通;大型会展中心通常紧邻高速公路出入口,距离一般在2~3千米;若城市内有内河航运或客运码头,一般会沿河岸建设会展中心,便于货流运输,并设有小型游船码头。

(三)会展配套服务企业向心聚集

2021年,广州市政府印发《广州市加快培育建设国际消费中心城市实施方案》,在实施方案中明确了“打造全球会展之都”的建设目标13。《2022年中国展览数据统计报告》显示,广州展览面积总计414.42万平方米,位居全国首位,2022年广州共举办展览193场,展览数量占全国的比重为7.2%14,彰显全国办展领头羊的地位。广州会展产业空间布局及相关配套设施建设,成为支撑广州会展产业发展壮大的重要基础。据统计,广州共有7个城市展馆,位列全国第七位,其中,有6个城市展馆位于中心城区内;室内可供展览总面积达到70.68万平方米,位列全国第二位。15

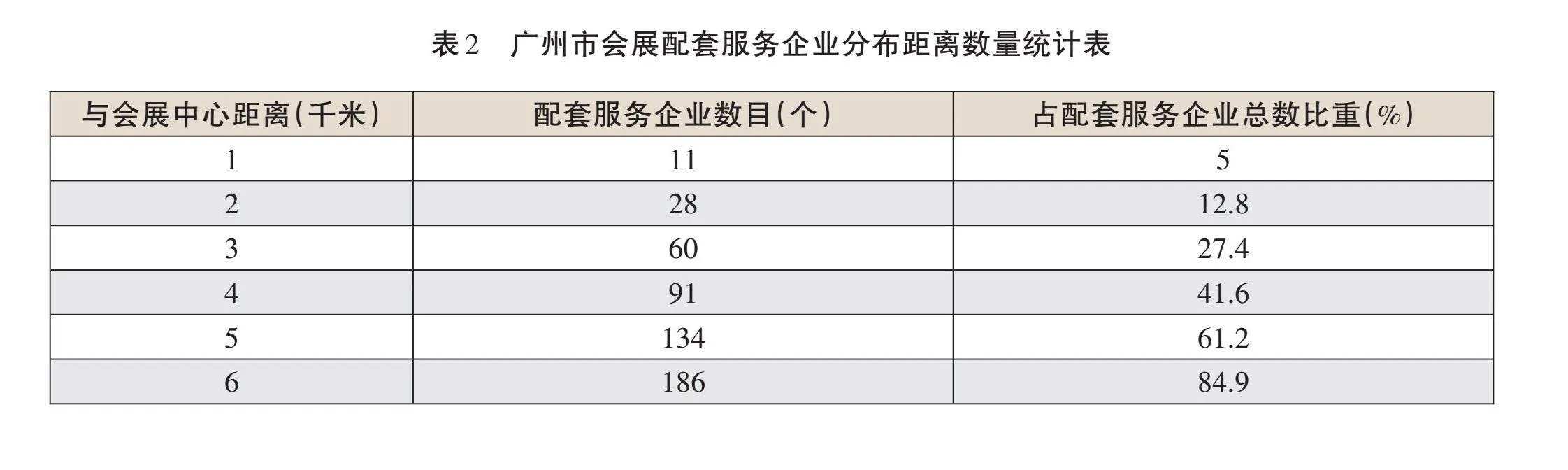

除举办会展的场馆本身,空间上还要有大量配套服务企业的支持,包括会展主办企业、展馆企业、设计搭建企业及其他会展服务企业等。本研究通过天眼查平台(网址:https://www.tianyancha.com/)抓取广州市“商务服务业”企业数据,提取主营业务包含会议配套服务的企业,利用百度地图正逆地理编码功能爬取企业矢量坐标点进行分析。结果如表2所示,以中心城区6个大型城市展馆为圆心,有84.9%的企业分布在6千米半径范围内,而且在3~6千米半径范围内集聚趋势最为明显。从图3可见,广州会展企业在空间布局上呈现以大型城市展馆为圆心6千米半径范围内集聚的分布形态。

(四)小结

从上述案例分析可知,会展产业在空间布局上具有多样化的功能需求。这些空间功能相互联系,呈现为圈层结构。以距离和通达性作为不同空间功能的布局依据,可分为会议展览、配套服务、交通运输、旅游服务、后勤保障五大类型(表3)。第一,会议展览是会展产业最核心的功能需求,在空间布局上主要以大型会展中心和非正式会晤空间为支撑载体。第二,配套服务以会展配套服务企业和住宿、休闲娱乐空间作为支持载体,且这一空间功能大多以圈层形态围绕会议中心进行空间布局。第三,为保障会展期间人流和物流运输畅通,会展中心需布局三类交通运输设施,包括交通枢纽空间(铁路、空港、海港)、物流仓储空间,以及以高速公路和快速路出入口和口岸为载体的人流转换空间。作为能在短期内集聚大量人流和物流的产业,会展产业发展的基础支撑是各类交通设施。第四,在联动圈层内仍需布局食品仓储作为会展产业的后勤保障。第五,旅游产业作为会展产业的延伸,两者相辅相成,在空间布局上,主要以度假式旅游和景点式旅游为主,与其他空间形成功能联动,实现会展活动在不同阶段的功能衍生。

五、澳珠会展产业协同合作空间布局策略

(一)澳珠会展产业空间现状问题

从图4可见,珠海和澳门现有2处综合性会议展览空间。除澳门特别行政区内的澳门会展中心和酒店设施外,位于珠海十字门北片区的珠海国际会展中心,是澳珠两地合作发展会展产业的主要空间载体。十字门北片区在珠海市香洲主城区边缘,毗邻澳门,西邻洪湾保税片区,与合作区仅一桥之隔,是珠海东部及西部城区、澳门以及合作区三者间人流交汇的重点空间。因此,珠海国际会展中心具有开展澳珠会展合作的先天区位优势。此外,珠海国际会展中心已具备一定办会经验基础,其占地面积达26.9万平方米,停车位4800个16。

在各类配套设施方面,珠海国际会展中心具有完备的基础条件。首先,珠海国际会展中心周边交通设施完善,距离澳门国际机场6千米,距离珠海金湾机场23千米,为国内外参展人员提供了便捷的可达条件。在交通条件上,珠海国际会展中心具有显著的区位优势:紧邻城际铁路十字门站,距离横琴城际站(兼口岸)4千米,距离拱北城际站(兼口岸)5千米。得益于合作区通关便利政策,珠海国际会展中心能够快速通达横琴和澳门两地,为“一会展两地”办展模式提供有利条件。其次,珠海市内酒店住宿类型丰富,价格层次覆盖完整,但主要集中分布于东部城区。最后,作为会展产业延伸的休闲娱乐空间开发较为完善,澳门老城、珠海长隆旅游度假区、香洲历史城区、淇澳岛等各类休闲旅游景点通达便利。

澳珠会展产业空间的主要问题在于,会展服务企业的分布较为零散,与珠海国际会展中心联系不足,且大部分会展服务企业集中在香洲区,仅少量位于合作区内。同时,珠海会展服务企业数量较少,未形成集聚。

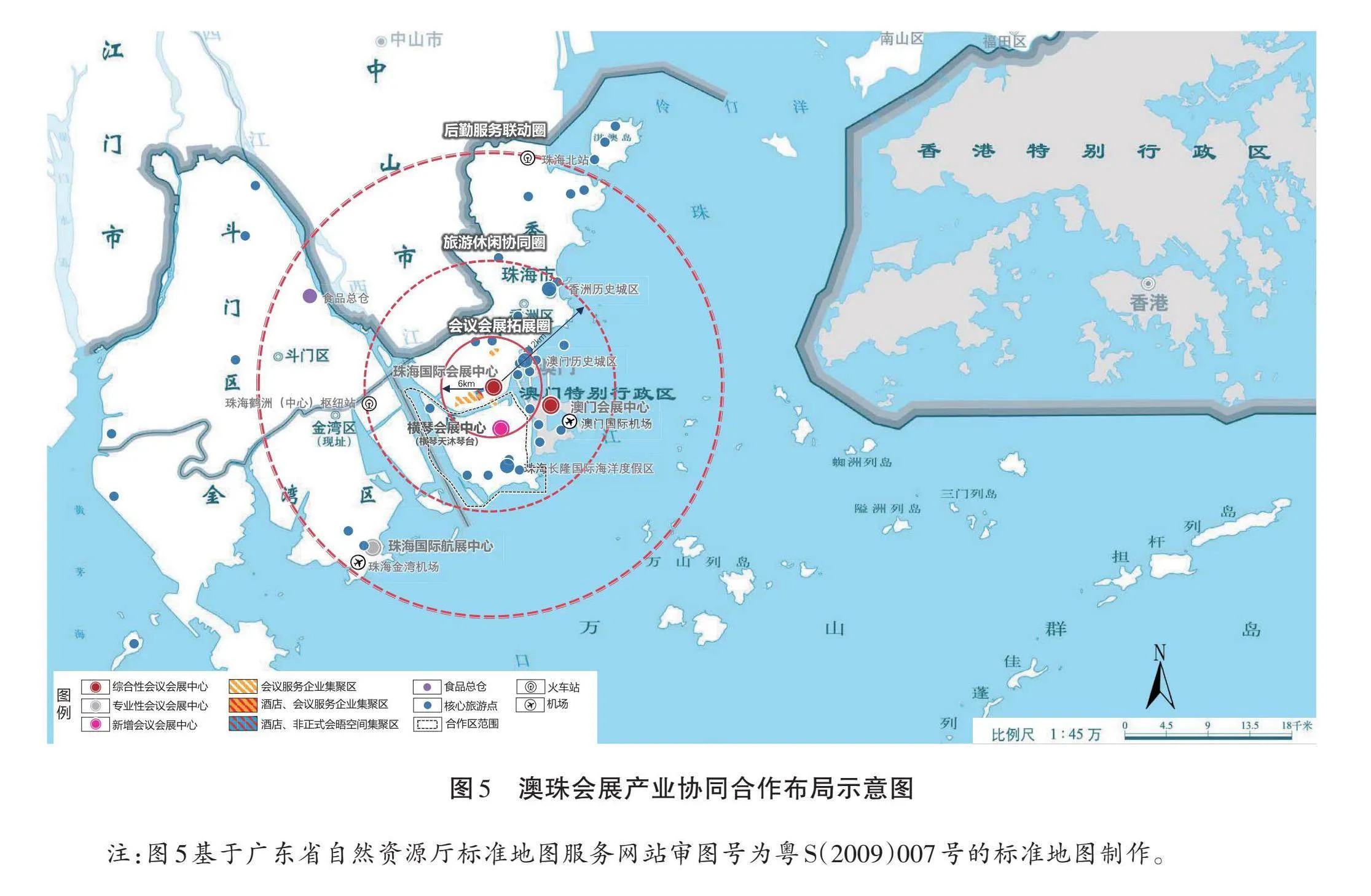

(二)澳珠会展产业协同合作布局建议

在现已建成的会展设施基础上,笔者建议以珠海国际会展中心为核心,科学规划澳珠会展产业圈层空间结构(图5),结合会议展览、配套服务、交通运输、旅游服务、后勤保障等五大空间功能所需要的布局条件,完善澳珠会展设施空间布局,促进“一会展两地”跨境办展模式落地实施,提升澳珠两地产业协同发展水平。

第一,对于珠海而言,在会展场馆基本完备的基础上,还需在珠海国际会展中心周边的拓展圈层内规划布局部分非正式会晤空间,以满足各类会展会议的功能需求。在合作区距十字门北片区4千米范围内建议布局会展服务企业集聚区,作为承接港澳地区与国内其他城市参展人流、物流、资金流的产业平台,并积极吸引澳门的配套企业入驻;借助澳门成熟的会展人才培养体系,进一步完善珠海会展人才队伍建设。推动珠海与澳门会展产业协同合作,开发多层次、梯度化的住宿资源至关重要。建议在十字门北片区和合作区东部增加中高端商务酒店规划布局,并合理控制其价格水平。借助珠海国际会展中心周边建设用地指标充足、土地价格相对低廉的优势,逐步提高珠海对澳门会展配套企业、会展人才、酒店等资源的吸引力。对于澳门而言,基于自身会展产业优势,与珠海合作可以完成本地会展产业的低成本扩张。对于珠海而言,可以借力澳门拓展国际品牌知名度和会展市场范围,延伸会展产业链条,并对相关设施、人才等要素进行补充完善。

第二,在协同圈层内规划完善度假式旅游空间,开发会展及奖励旅游产业链,与会展产业形成联动效应。进一步利用珠海与澳门的旅游资源,充分发挥会展产业的带动效应,建议珠海与澳门合作开发万山游艇旅游项目,打造休闲旅游品牌,并在合作区内建设小型游船码头作为观光游览起点,串联桂山岛、外伶仃岛、万山岛、维多利亚港、氹仔岛等粤港澳大湾区内特色旅游资源,为参展人员提供高质量、多样化的休闲旅游服务。在协同圈层内,主要配套旅游产品、前往海洋海岛的交通支撑设施,以及酒店、餐饮等服务设施,其中,酒店类型以休闲度假式为主,酒店档次与价格水平相比拓展圈层内的酒店可适当提高。通过海岛旅游和会展产业的结合联动,可拓展珠海会展产业链,吸引港澳地区商务人士前往珠海进行商务办公和游艇海钓等活动,提升整体消费水平,为当地经济注入新的活力。

第三,在联动圈层内规划布局会展产业所需的后勤保障空间。建议在斗门港区设置食品总仓,强化斗门港食品总仓与横琴岛配送中心、横琴大昌行物流中心的联动。珠海可充分利用其强大的食品产业基础,结合优质的农林牧渔产品、先进的食品加工技术以及粤菜名厨的专业资源,为珠海和澳门两大国际会展中心举办国际性会展活动提供便利、高质量的餐饮后勤服务。

结语

澳门和珠海在会展产业方面各有优势,以会展业为突破点,加强澳珠两地的产业协同合作,有助于实现会展产业资源共享和优势互补,以创新要素集聚推动形成多层次、全方位的合作格局,共同壮大澳门—珠海极点的经济体量,在粤港澳大湾区实现澳门—珠海极点的“突围”和极点带动。合作区的设立,不仅为澳珠两地探索会展产业协同合作提供了共同体机制和政策便利,而且为深化两地区域合作奠定了良好的基础。在合作区的规划发展下,澳门—珠海极点将引领带动珠江西岸加速崛起,与广州—佛山极点、香+bhdhAc3SK2lzbZZFmKqag==港—深圳极点“并驾齐驱”,共同促进粤港澳大湾区均衡发展。

诚然,澳珠两地会展产业的协同合作,只是壮大澳门—珠海极点经济体量,实现澳门—珠海极点带动作用的第一步。要实现这一目标,还需要充分用好澳门的区位优势和合作区政策优势,聚焦重点产业领域汇聚融合,在航空航天、能源化工、重大装备制造等关键领域打造具有国际影响力的会展平台,推动会展产业与其他相关产业的同步协作及跨区域经济布局,将区域特色产业与会展活动有机结合,从内容层面拓宽珠澳会展产业合作空间,推动地方特色产业升级转型与高质量发展,这才是会展产业支持实体经济发展的应有之义。

未来,澳门和珠海两地可在现有基础、设施建设和政策支持的作用下,探索开展共链行动,通过聚焦会展产业主业,建立常态化、开放共享的工作协同机制,在采购订单、协作配套、创新合作、资源共享、产融合作、产业赋能等方面进行“链式“合作,构建企业与企业之间、不同领域产业之间,以及不同地区之间融通发展的新格局,推动解决当前我国产业体系“缺基少核”问题,不断提升区域经济整体竞争力。

参考文献:

[1] 《粤港澳大湾区发展规划纲要》[M],人民出版社,2019年,第11页。

[2] 《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》[M],人民出版社,2021年,第18页。

[3] 刘人怀、张书莲:《澳门会展业的经济效应与发展策略研究》[J],《华南理工大学学报(社会科学版)》2019年第6期,第1-8页。

[4] 李铁成、刘力:《会展业区域合作的理论基础与分析框架》[J],《特区经济》2014年第8期,第228-230页。

[5] 李铁成、刘力、吴娜妹:《基于“全球生产网络”理论的会展产业全球化与区域化研究》[J],《江苏商论》2022年第4期,第3-9、13页。

[6] 同[4]。

[7] 何霞:《成渝地区双城经济圈视角下会展产业协同发展策略探究》[J],《绿色科技》2020年第16期,第259-260页。

[8] 同[4]。

[9] 马克思、恩格斯:《1857—1858年经济学手稿》[A],载中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译《马克思恩格斯文集》(第 8 卷),人民出版社,1979年,第97页。

[10] 同[5]。

[11] 张海洲、陆林:《会展业与城市协调发展研究——以京津冀与长三角都市圈为例》[J],《地域研究与开发》2017年第3期,第46-54页。

[12] 同[4]。

[13] 《关于印发〈横琴粤澳深度合作区会展产业发展扶持办法〉的通知》[EB/OL],2023年11月21日,https://hengqin.gd.gov.cn/zwgk/zdgknr/zcfg/hzq/content/post_4287854.html,访问日期:2024年9月16日。

[14] 杜立群、张朝晖、李婷:《规划引领 协同实施:北京雁栖湖生态发展示范区规划实践》[J],《北京规划建设》2015年第1期,第16-23页。

[15] Association of German Trade Fair Industry, “Overall Economic Relevance of Exhibitions in Germany”[R], 2018: 6.

[16] 黄恺、徐一帆:《德国会展业分析及其对入世后中国会展业的借鉴》[J],《世界贸易组织动态与研究》2005年第7期,第19-25页。

[17] 许懋彦、张音玄、王晓欧:《德国大型会展中心选址模式及场馆规划》[J],《城市规划》2003年第9期,第32-39、48页。

注释:

①本段落提及的广州、佛山、深圳和珠海市等城市经济数据和人口数据源自《2021广东统计年鉴》,香港及澳门的经济数据和人口数据源自《中国统计年鉴2021》,经济数据根据2021年平均汇率换算所得。广州—佛山、香港—深圳及澳门珠海极点的经济数据及人口数据分别按城市加总计算得到。

②数据来源:《专访何海明:澳门会展业的优势不在于奖励补贴》[DB/OL],2023年9月21日,https://www.shifair.com/informationDetails/197237.html,访问日期:2024年4月21日。

③数据来源:《澳门去年共举办460项会展活动 超142万人次入场》[DB/OL],2023年2月23日,https://www.chinanews.com.cn/dwq/2023/02-23/9959536.shtml,访问日期:2024年4月21日。

④中国会展经济研究会统计工作专业委员会:《2022年度中国展览数据统计报告》[R],2023年,第164页。

⑤数据来源:《2023年全市会展活动2396场,增长120%,会展助力珠海实体经济发展》[DB/OL],2024年2月9日,https://swj.zhuhai.gov.cn/zwgk/swyw/content/post_3633794.html,访问日期:2024年5月8日。

⑥《珠海市科技创新局关于珠海市十届人大四次会议第20240153号代表建议答复的函》[EB/OL],2024年6月14日,https://www.zhuhai.gov.cn/zfxxgk/zfxxgkml/content/post_3673246.html,访问日期:2024年9月16日。

⑦数据来源:中国会展经济研究会统计工作专业委员会:《2023年度中国展览数据统计报告》[R],2024年,第101页。

⑧数据来源:中国会展经济研究会统计工作专业委员会:《2023年度中国展览数据统计报告》[R],2024年,第177页。

⑨资料来源:《〈澳门特别行政区经济适度多元发展规划(2024—2028年)〉公开咨询获普遍支持》[DB/OL],2023年10月16日,http://www.zlb.gov.cn/2023-10/16/c_1212289159.htm,访问日期:2024年9月16日。

⑩ 数据来源:《探访中国首个国家级零碳示范区:博鳌论坛新闻中心实现“全绿电”》[DB/OL],2023年8月6日,https://www.chinanews.com.cn/sh/2023/08-06/10056401.shtml,访问日期:2024年9月16日。

11李沐钢:《群英荟萃,共筑国际交往平台——从业主角度全面解析北京雁栖湖国际会都规划设计》[J],《建筑技艺》2014年第12期,第20-31页。

12同11。

13《广州市人民政府关于印发广州市加快培育建设国际消费中心城市实施方案的通知》(穗府〔2021〕15号)[EB/OL],2021年11月22日,https://www.gz.gov.cn/zwgk/fggw/szfwj/content/post_7926464.html,访问日期:2024年9月16日。

14同④,第15页。

15同④,第46页。

16数据来源:珠海国际会展中心官网,网址:https://www.zhuhaicec.com/list/105.html,访问日期:2024年5月18日。

作者简介:秦婧,中规院(北京)规划设计有限公司工程师。翁湉源(通讯作者),中规院(北京)规划设计有限公司工程师。程明远,中规院(北京)规划设计有限公司助理城市规划师。

责任编辑:刘 颖