城市创新网络中的核心节点关系

摘要:建设国际科技创新中心是粤港澳大湾区的发展定位之一,广州与深圳作为粤港澳大湾区的两个核心城市,是大湾区科技创新网络的核心节点。以2007—2021年粤港澳大湾区生物医药产业的创新联系构建网络,本文在区域的创新网络整体性特征基础上,对网络中广州和深圳两个核心节点城市之间的关联性展开分析。研究发现:基于生物医药创新联系的粤港澳大湾区创新网络,网络密度不断加大,网络中广州与深圳的双核心地位日趋明显,两个核心城市间的创新合作发展速度快于其与周边城市的合作,两个核心对周边城市的影响存在差异;由微观创新主体构建的广深创新联系网络呈多中心性,网络结构演化趋势呈复杂化和立体化;在广深双核心的创新联系中,发起创新合作的微观主体积极性存在差异。研究认为,推进城市间创新网络建设,形成良好的创新成长“雨林生态”,是培育建设创新联合体的重要支撑。

关键词:城市创新网络;核心城市;创新关联;粤港澳大湾区;创新联合体

【中图分类号】 F127 doi:10.3969/j.issn.1674-7178.2024.05.001

引言

党的十八大以来,党中央深入推动实施创新驱动发展战略,提出加快建设创新型国家的战略任务,并确立了2035年建成科技强国的奋斗目标。强化科技创新网络、提升核心城市的科创引领作用,已成为粤港澳大湾区国际科技创新中心建设的重要策略。其中,城市创新网络建设,尤其是高水平开放式区域创新网络建设,能有效降低知识流动以及技术创新获取和转化的成本,提升不同创新主体的协同行动能力,形成支持全面创新的“雨林生态”,更好支撑高水平科技自立自强目标的实现。结合已有的创新网络研究可见,对城市网络关系的切入点,已由基建互联为代表的硬网络向通过社交互动收集知识为特点的软网络延伸[1],其中创新网络以企业、大学科研院所、中介服务机构以及地方政府等主体间的合作创新关系作为基本连接机制[2]。对于交通运输[3]、信息联系[4]、创新合作[5]等要素的流动所构建的网络,研究者大多关注网络的整体空间结构,例如多中心性[6]、节点中心度[7]、网络连通性[8]、核心—边缘结构[9]等特征,对于网络中核心城市之间的关联性研究仍有待深入。广州和深圳是粤港澳大湾区的两个中心城市,在粤港澳大湾区城市网络中的核心地位显著[10-11],两地协同发展是珠三角城市群空间结构演进的内生要求,与区域双核结构模式所提出的空间结构发展规律是相符合的[12]。作为粤港澳大湾区的“双子星”核心城市,广州与深圳之间创新关联的强弱,可以从一个侧面反映地区科技创新网络的协同发育程度和高水平开放式区域协同创新体系建设的进度。

生物医药产业是科技创新产业中的典型行业。本研究将聚焦生物医药行业的合作专利构建创新网络,在分析区域创新网络基础上,重点探讨广州和深圳这两个粤港澳大湾区核心城市间的创新关联性特征演变,以及两地创新关联的影响机制。突破以往创新网络研究多以城市作为网络节点的分析思路,本研究以广州和深圳两地构建分析区域,将分布在两地的企业、高校与研究机构这三类创新主体作为网络节点,构建广深两地的科技创新网络,并以此探讨两地的创新关联性。同时,由于创新主体所构建的网络关系难以运用面板负二项回归[13]、QAP回归分析[14]等定量方法展开分析,本研究将尝试运用关系经济地理学的分析范式,对广州、深圳的创新关联进行机制分析。作为面向关系的经济行为空间研究范式[15],关系经济地理以组织、演变、创新和互动作为分析基础[16],将研究重点从宏观尺度转移到了个人和团体一级的微观尺度[17],为关系形成的机制分析提供了理论架构。该学派强调区域行为主体之间以及行为主体与特定制度文化之间相互作用形成的社会关系[18],本研究认为以此分析范式对广州、深圳的创新关联进行机制分析,将有助于深化对粤港澳大湾区国际科技创新中心动力机制的认识。

一、数据来源与研究方法

(一)数据收集与整理

在数据的提取上,本研究所使用的生物医药产业专利合作数据来源于智慧芽(Patsnap)全球专利数据库。由于专利的审批授权存在滞后期,本文以专利公开日作为检索时间,选取的时间跨度为2007—2021年。原始申请(专利权)人地址的检索条件设为粤港澳大湾区中的9个内地城市。根据《战略性新兴产业分类(2018)》和已有文献对生物医药产业的定义[19],确定了本研究的国民经济分类号①和IPC分类号②。此外,为了保证数据的准确性,申请人数量限定为大于等于2,并从11446条数据中手动剔除个人间的合作数据,保留以企业、大学、科研机构(包括医院)为主体的发明申请合作样本。

根据研究需要,对数据进行以下清洗:首先,剔除一个城市内发生的以及与粤港澳大湾区以外的城市发生的合作样本,得到883条粤港澳大湾区城市间生物医药产学研合作数据,用于生物医药创新网络的整体性分析;然后,在上述基础上筛选出219个广州、深圳两地之间的合作样本,用于广州与深圳生物医药创新关联性特征的分析。

(二)研究设计

1.社会网络分析

社会网络分析是对研究主体之间的联系进行定量分析的一种常见方法,本文具体采用的指标包括度数中心度、接近中心度、中间中心度。

(1)度数中心度反映的是网络中的某节点与其他节点的直接联系程度,度数中心度高的节点在一系列关系中处于核心位置。在本文中,其数值越高,表示该创新主体在合作网络中对外交往的能力和主动性越强。(2)接近中心度反映某个节点不受其他节点控制的程度。本文认为,接近中心度越高,表明该节点在行动中较少依赖于他人,这个创新主体与网络中其他创新主体可以更好地接近。(3)中间中心度测度的是网络中的节点居于其他两个节点之间的频度,反映网络中某节点对其他节点间关系的控制能力。在本文中,中间中心度体现了某个创新主体在网络中的“中介能力”,中间中心度越高,表明该创新主体在网络中资源的控制程度越高。[20]

2.阶段划分

为分析网络的演变特征,本文以5年为周期将2007—2021年的研究检验期分为三个阶段:2007—2011年为第一阶段,2012—2016年为第二阶段,2017—2021年为第三阶段。

本文第二部分对区域生物医药创新网络的分析,运用ArcGIS软件将地区的创新联系时空分布格局进行可视化,其中的节点表示城市;第三部分基于广深之间的创新合作数据,运用UCINET6.0软件对广深生物医药产业技术创新联系展开分析,其中的节点表示专利申请机构。

二、区域生物医药创新网络的整体性分析

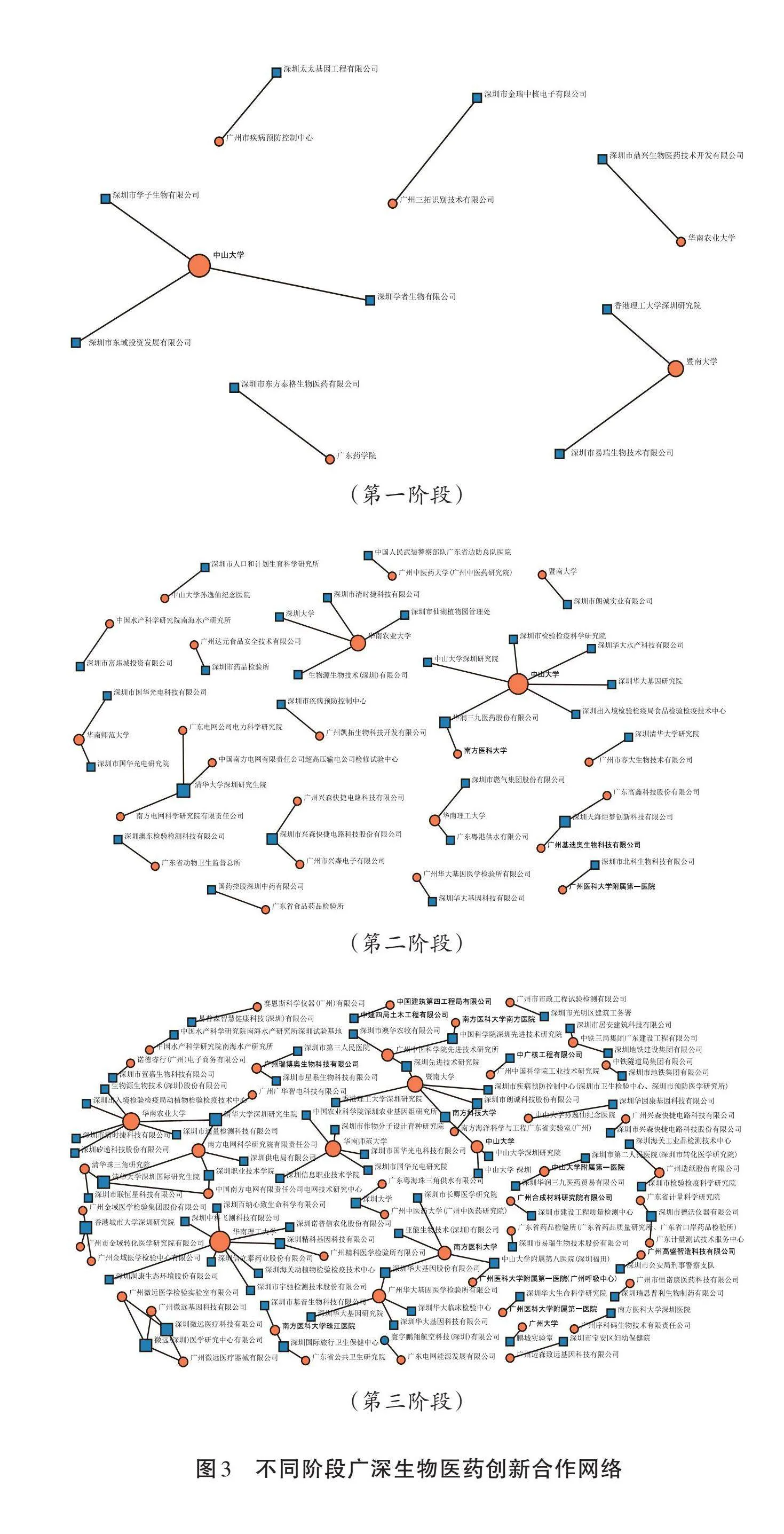

基于生物医药产业的合作专利数据,粤港澳大湾区9个内地城市各阶段的创新联系网络格局演变如图1所示。

(一)网络密度日益增高,“核心—外围”的空间特征日趋明显

对比图1三个阶段的网络格局图可见,2007年至2021年间,随着地区内部生物医药的创新互动越来越频繁,本区域城市间的生物医药创新互动所构建的网络结构日渐发达,网络密度值从第一阶段的0.25发展至第三阶段的0.667。在此期间,城市间生物医药专利合作总频次从第一阶段的49次增至第三阶段的762次。另据统计,2007—2021年的15年间,粤港澳大湾区内地9个城市的医药制造业工业产值年均增长10.96%,高于同期本地区工业总产值年复合增长率。可见本文以合作专利数据测算的结果,符合生物医药产业发展迅猛的现实情况,城市网络的结构演变,恰能反映本地区近十几年来生物医药产业呈现蓬勃发展的势头。

以城市对外创新联系量在城市群创新联系总量中的占比对城市中心性进行表征(图2),在三个不同阶段,本地区生物医药创新网络始终呈现“核心—外围”的结构,其中广州与深圳的加权点度中心性始终领先。第一阶段,由于城市间的生物医药创新联系较少,网络结构较为单薄,仅省会城市广州与其余地市(江门除外)均具有生物医药创新联系;第二阶段,珠江口东岸的网络发育速度呈现超出西岸的态势,其中,广州、深圳、东莞及佛山四地呈现最为紧密的联系;第三阶段,网络内部的联系更为紧密,基本实现了生物医药创新微观主体在本地区各城市的全覆盖,“核心—外围”的网络结构显著呈现。

(二)网络中两核心城市的紧密联系日益凸显,各自对周边城市产生了溢出效应

作为区域创新网络中的核心节点,随OO15SQDE0/O46kWl7HJqRA==着广深两地在生物医药领域的创新合作不断增强,两地在生物医药领域的联系紧密程度亦日益提升。检测期内,广深之间的创新合作量在粤港澳大湾区网络创新合作中居于领先地位,仅第二阶段深圳与东莞之间的创新联系量超出广州和深圳之间的创新联系量。

与此同时,两个核心城市与其周边城市间的创新联系亦呈现上升趋势,本文将其视作核心城市的溢出效应不断增强。以“广佛肇都市圈”和“深莞惠都市圈”为例,广州与周边邻近的佛山、肇庆的创新联系在第三阶段与第一阶段相比增长率约为352%,深圳与周边邻近的东莞、惠州的创新联系在第三阶段与第一阶段相比增长率约为466%。可见在广东省推动都市圈建设的规划引导下,广深两个核心城市与周边城市的合作互动产生了创新的空间溢出。

值得一提的是,在检测期的第二阶段,深圳与东莞之间的合作频次(118次)超过了深圳与广州之间的合作频次(65次)。结合深圳生物医药产业在第二阶段的快速发展势头——此阶段深圳医药制造业规模以上工业企业总产值增长速度为17.40%,成为拉动产业增长的重要力量——反映出核心节点深圳在生物医药产业快速发展初期,更倾向于与地理邻近且产业联系紧密的东莞合作,但此溢出效应在经历一定时间后,深圳的创新微观单元仍会首选与区域内的另一核心城市广州建立创新联系。

三、广州、深圳生物医药

创新联系网络特征

本部分将立足位于广州、深圳两地的生物医药产业机构间的合作专利数据,以专利申请微观主体为节点,构建广深生物医药创新联系网络,以期通过分析广深合作网络总体演变情况、网络结构特征和中心性特征,挖掘城市网络中核心城市间的关联特征。

(一)核心城市间的微观单元创新关联增速迅猛

检测期内,广州和深圳生物医药的创新主体、合作专利、创新主体关系数量均呈现大幅上升的趋势(表1),三个指标在检测期内均翻数倍增长。其中,创新主体关系数的增长率最高,达942%;创新主体数量和合作专利数量增速均超过700%。分阶段研判三个指标的增长率可见,第二阶段的增速快于第三阶段的增长率,在第二阶段,创新主体数和创新主体关系数分别达到240%和242%,同期合作专利数量的增长率为178%;至第三阶段,创新主体关系数和创新主体数量的增速均有所放缓,分别为205%和137%。但是,第三阶段广深合作的专利数增长率则较第二阶段有所提升。

由此可见,一方面,随着两地生物科技产业的发展,广深参与合作的微观主体单元增长较快,一个专利由更多的创新主体共同参与申请,不同节点间的互动也得到有效扩展;另一方面,随着广深生物医药创新协作的深入,创新联系关系数的增长快于合作专利数和创新主体数的增长。

(二)网络结构演化向复杂化立体化方向发展

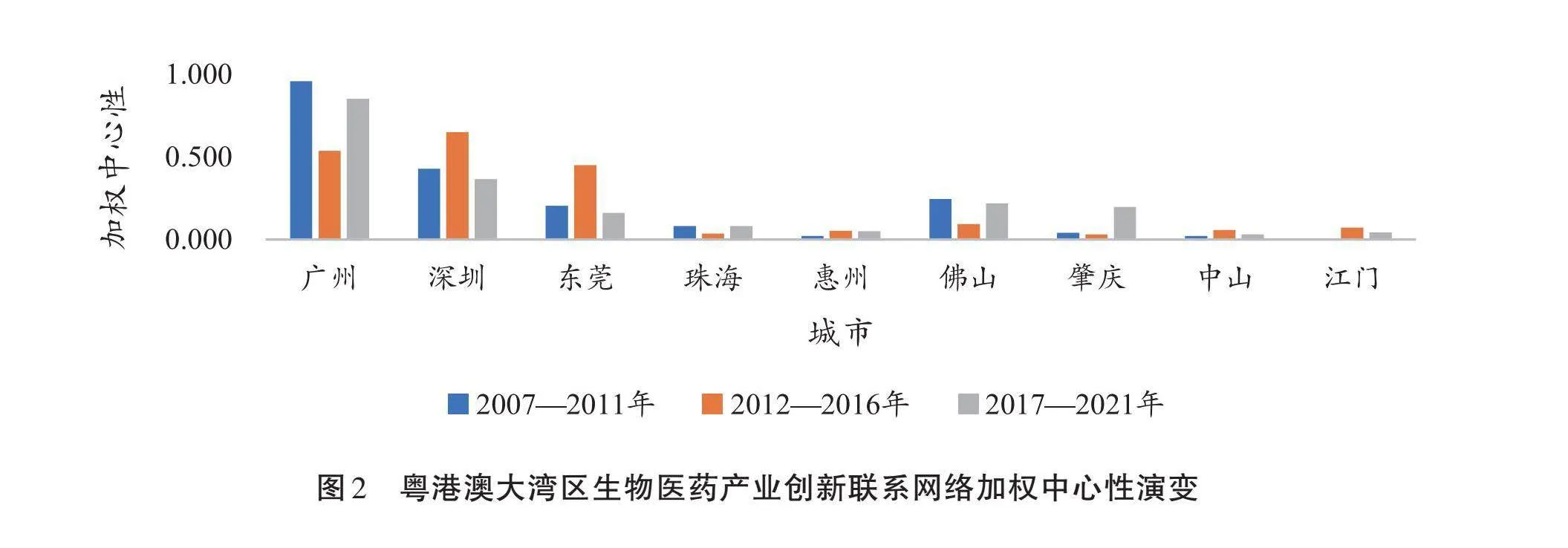

图3显示的是广州、深圳各阶段合作网络,分析发现广州和深圳微观创新主体合作网络结构演化呈现出以下三个特征:

1.两个核心城市构建的创新联系网络呈多中心性

广深创新合作网络密度逐渐增高,并以广州为主导形成多中心网络格局。从整体结构来看,第一阶段,广州和深圳在生物医药领域专利合作网络是非联通的,创新协作处于低频次协同的态势。第二阶段,广州和深圳在生物医药领域的产学研合作初步形成一定的网络规模。此时出现了以中山大学、华南农业大学为中心的子网络群,但大部分节点的联系仍处于疏远的形态,说明这一时期合作网络规模变得更加庞大,但内部各主体间合作程度仍不充分。在第三阶段,创新联系的关联度及网络的可达性均有所提升。可以看到,以华南理工大学、暨南大学、清华大学深圳国际研究生院等为核心的创新合作子网络已形成,高校作为科研联系的纽带,在广深城际联系中发挥着主导推动的作用。节点数量越多,创新子网络越密集,越“去中心化”,意味着创新活力越强,网络安全系数越高。

2.两个核心城市的微观创新联系主体存在差异

广深在生物医药的联动过程中,发起主体积极性存在差异,广州更主动的是高校,深圳更主动的是企业,并形成“一个广州高校连接多个深圳企业”的重要联系模式。第一阶段,广州和深圳在生物医药产业开展产学研合作的创新主体较少,节点连接较为分散,且除了中山大学和暨南大学外,其他节点均仅有一个合作对象。在第二阶段,广州、深圳分别增加了许多企业和科研机构节点,两地各类型创新主体的比例相较上一阶段更为均衡。其中,广州的中山大学和华南农业大学这两所高校连接的创新主体数量较多,并且以中山大学为核心形成了最大的产学研合作子网络,此时深圳则尚未出现明显的核心节点。第三阶段,广深合作网络呈现产学研深度融合趋势。广州高校与更多的深圳企业或科研机构开展合作,在创新网络中发挥着越来越重要的作用,呈现“一个广州高校连接多个深圳企业”的联系特征。产学研全面、深度融合的创新网络不再基于单个核心节点的创新能力,其集成优势推动架构式创新和区域自主创新,将带来创新系统结构性的转化。

3.创新联系向立体子网络的复杂网络方向发展

广深创新网络演化具有路径依赖特征,同时子网络朝着复杂化方向演变。第一阶段,除了“中山大学—深圳市学子生物有限公司”以及“广州市疾病预防控制中心—深圳太太基因工程有限公司”初步形成较为密切的合作关系外,其他节点之间的联系强度并不高。在第二、第三阶段,联系频次最高的均为“深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司—广州兴森快捷电路科技有限公司”,二者发展成为相对稳定的协同合作关系。同时,其他节点在创新网络上的合作意愿和互动密切程度也有所提升,越来越多的合作朝纵向延伸,创新联系网络呈现指向性和路径依赖的特点。此外,创新主体之间的关联在自我加强的同时也倾向于同更多的网络节点进行横向扩展,使得子网络朝着密集化方向演变。例如华南农业大学和清华大学深圳国际研究生院,从第二阶段开始形成凝聚子群,并在第三阶段进一步扩展,成为创新网络的核心节点之一。

(三)三类微观单元对创新网络的推动作用存在差异

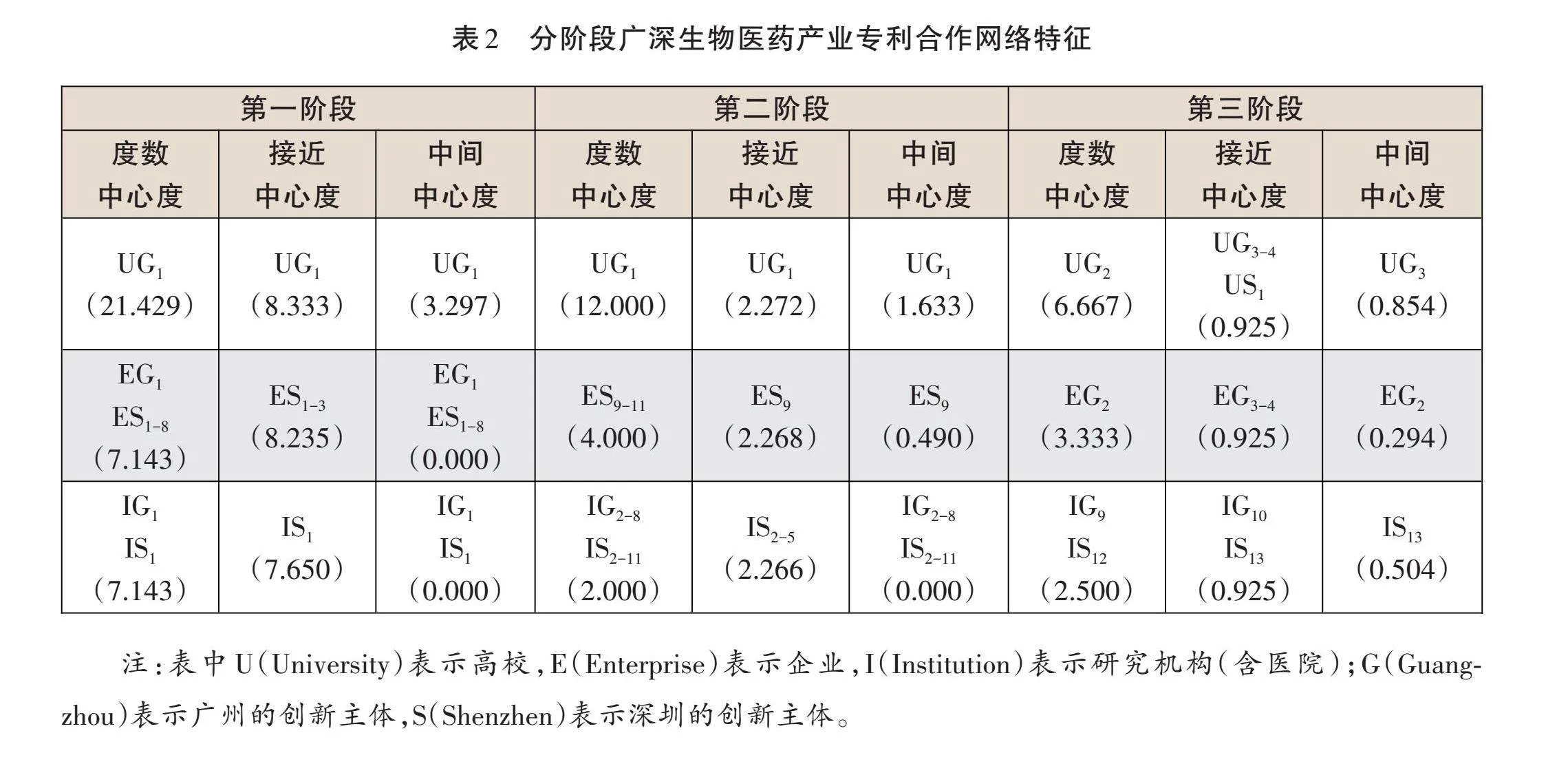

高校、企业和研究机构三类产学研机构,是推动创新网络形成的微观单元。本节试图通过三个中心度的指标,分析这三类创新单元在广州与深圳的创新联系中的作用差异。分析思路是,分别选取每一阶段高校、企业和研究机构中各中心度指标最高的创新主体,构建各中心度指标对比表(表2),以反映各类创新节点在专利合作网络中的影响力。分析发现:

1.高校是双核心城市创新联系中影响力最大的微观单元类型

高校在广深两城联系中的影响力比企业更大,发挥连接不同企业的纽带作用。在产业发展的研究中,企业的重要性毋庸置疑,然而从广州、深圳生物医药领域的城市互动结果来看,以广州的高校形成的核心节点,主导着广深生物医药领域创新资源合作。在第一、第二阶段,拥有优良医科传统的中山大学(UG1)的三个中心度指标在所有创新主体中都是最高的,说明无论是与其他创新主体的直接联系程度还是在网络中的可达性和发挥枢纽作用方面,中山大学都占据绝对优势。此外,以华南理工大学(UG2)、暨南大学(UG3)、华南农业大学(UG4)以及清华大学深圳国际研究生院(US1)为代表的院校发展势头强劲。在第二阶段,这几所高校的各项指标仅次于中山大学,在网络中处于次核心地位。到了第三阶段,它们的中心度指标均超过了中山大学,且各自形成小型专利子群,成为传递信息、连接其他节点的纽带。其中,暨南大学呈现出较为快速的创新协作增长态势,这与其近年来围绕“双一流”建设学科——药学学科打造生物医药优势学科群的努力是分不开的。

2.企业是双核心城市创新联系网络复杂化的重要动力单元

在企业类型的创新主体中,深圳企业的核心特征较为明显,广州企业的中心性优势也在逐渐提升。早期,深圳发起主体中积极性较高的以中小型企业为主,大型医药企业参与研发合作的频率较低。第二阶段,深圳大型国有控股公司华润三九医药股份有限公司(ES9)的三个中心度指标位于前列,说明该公司对外联系的节点多、在网络中可达性高,对其他节点间的联系也有较强的控制能力。在第三阶段,广州企业的各项中心度指标超过了深圳,其中,广州华大基因医学检验所有限公司(EG2)的优势最为凸显。广州华大基因医学检验所有限公司是深圳华大基因股份有限公司在广州设立的分支机构,其与深圳华大基因研究院、深圳华大基因股份有限公司、深圳华大临床检验中心h5/y6e/cHVrURE8xK7iBtg==建立了密切的研发合作关系,因此,深圳的信息资源更易流通到该节点,其也不易受其他节点的影响。

3.研究机构是当前创新网络中作用力最弱的微观单元类型

相比高校和企业,广州和深圳的研究机构(包括医院)对研发合作的参与度并不高,各项网络特征指标都较低,多数处于网络的边缘位置。因此,它们在广深生物医药产业中的影响力较小,对信息和资源的控制能力也整体较弱。值得注意的是,在前两个阶段,研究机构的中间中心度均为0,在第三阶段该指标超过了企业,说明研究机构对节点间联系的控制能力增强,在合作网络中的“桥梁”作用开始凸显。此外,由于香港在生命健康科技方面的科研根基深厚,深圳通过与香港联合共建科研平台,推动了生物医药科创的发展。所以我们可以发现,在第一和第三阶段,香港理工大学深圳研究院(IS1)、香港城市大学深圳研究院(IS12)的中心度指标与其他研究机构相比是较高的。

四、广深两地创新联系演变的影响机制

本部分将立足Bathelt和Gluckler在2003年提出的组织、演变、创新和互动四个维度[22],在关系经济地理框架下解构广深两地的创新联系,以定性方式分析广深两地创新联系的影响机制。

(一)组织维度:制度力量是推动两地创新联系的重要动力

随着生物医药产业地位的提升,各级政府相继出台支持产业发展的政策文件。2019年2月,中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》,其中指出,要依托香港、澳门、广州、深圳等中心城市的科研资源优势和高新技术产业基础,联合打造一批产业链条完善、辐射带动力强、具有国际竞争力的战略性新兴产业集群。生物医药是其中的重点领域之一。2019年,由广东省牵头,联合港澳地区的高校、科研机构等法人单位共同建设粤港澳联合实验室,截至2024年,广东已有 31 家粤港澳联合实验室。2020年4月,广东省九部门联合印发《关于促进生物医药创新发展的若干政策措施》,提出以广州、深圳市为核心,打造布局合理、错位发展、协同联动、资源集聚的广深港、广珠澳生物医药科技创新集聚区。可见,通过各级政府的制度力量,广深两地在生物医药领域的创新联系得以形成并不断加强。

(二)演变维度:广深两地政府联合部署的力度有助于创新关联网络的复杂化

2013年6月,广州和深圳便已签署战略合作框架协议,建立双城协作工作机制。2019年9月,广州、深圳再次签署了深化战略合作框架协议,明确双方将在共建国际科技创新中心、共建具有国际竞争力的现代化产业体系等方面深化合作。2020年10月,在广州、深圳“双城联动”论坛上,两地相关部门签署了包括科技创新和生物医药产业在内的七个领域的专项合作协议,标志着广深联动发展进入新阶段。在随后的广州、深圳的“十四五”规划中,两市均对“双城”联动做出具体部署。可见,随着广深两地政府联合部署力度的增强,两地生物医药创新主体的联系网络日益呈现多极化、复杂化的特征,并形成了创新溢出效应。

(三)创新维度:对创新的追求促使两地的创新主体不断增加城际联系

广深两地集中了大量的优质创新主体,创新主体通过融入创新网络实现优势互补、提升自身创新能力,促使两地创新主体间的联系不断增强。在生物医药领域,广州和深圳具备不同的发展基础和优势:广州是粤港澳大湾区发展生物医药产业的区域中心,在广州中新知识城、广州科学城、广州国际生物岛园区等创新平台,生物医药产业集聚已经形成;而深圳生物医药产业的创新策源地以企业为主,“四个90%”③的企业创新生态特征显著。可见,对创新的追求促使两地的优质创新主体联系日益增强,随着两地高校、企业、科研机构等各类创新主体间的交流机制完善,广深两地间的生物医药创新联系更为紧密而多元。

(四)互动维度:多主体多形式的互动交流有助于两地创新网络的成长

制度和社会关系对主体间关系的影响是基础性的,互动学习会对主体间的行为进行重组,从而对生产和创新的空间组织产生明显的影响[21]。主体间的互动关系将刺激本地参与者之间形成共同的期望,从而进一步建立基于信任的联系,高效整合创新资源及创新需求。除科技创新主体外,广州、深圳两市的政府部门也有大量的交流活动,例如,2020年12月,广深民政部门签订了合作框架协议,根据框架协议,未来两地将坚持统筹规划,共享优势资源信息。

随着项目布局、产业规划和科技创新等领域对接的深入,广深之间不断开放共享科技创新资源,两地人才互动和学习的机会也日益增多,进一步促进了两地生物医药创新网络的关联。

五、研究结论

在知识总量激增、技术迭代加速、创新空前的密集活跃的新一轮全球技术变革、产业变革时期,哪怕是龙头企业、领军企业都无法轻易垄断甚至检测跟踪到大部分创新技术,创新xsVvsxW3gvK2UNdvIw4x0EaQKr5n+KPe1XjG3qKtAmI=由封闭式创新转向开放式创新,呈现主体分散化、技术跨领域、组织平台化等特征。习近平总书记指出:“要发挥企业出题者作用,推进重点项目协同和研发活动一体化,加快构建龙头企业牵头、高校院所支撑、各创新主体相互协同的创新联合体,发展高效强大的共性技术供给体系,提高科技成果转移转化成效。”[23]加快构建龙头企业牵头、高校院所支撑、各创新主体相互协同的创新联合体,不仅要依靠市场机制和联合体内各主体的分工协作,而且要将各创新主体有机连接在一起,将分散的创新资源和创新要素组织起来,形成高效的组织动员体系、统筹协调的科技资源配置模式,提供良好的创新成长“雨林生态”。创新联合体培育建设的中观主体是城市、城市群、都市圈,推进创新型城市建设、城市间创新网络建设是实施创新驱动的重要战略支撑点。协同创新成为城市提升自主创新能力的有效途径,通过构建创新网络能够提升地区的整体创新能力,通过增强创新网络核心城市之间的关联则能够提升创新的溢出效应。本研究以生物医药产业这一极具创新特性的产业为分析对象,从城市创新网络入手,进而通过分析网络双核心城市的微观创新单元所构建的创新网络,探讨双核心城市的创新关联。本研究得出了以下分析发现:

第一,以专利合作申请为基础的粤港澳大湾区创新联系网络日趋完善和强化。从网络空间格局来看,整体创新网络“核心—外围”结构特征日益显著,广州和深圳作为网络中核心城市的地位日渐凸显,且对周边城市产生了溢出效应。

第二,广州与深圳作为区域生物医药创新网络中的双核心城市,通过产学研等机构的联系,合作网络规模不断扩大,呈现多极化的发展趋势。随着联系网络中创新节点的数量逐渐增多,网络演化呈现纵向深入与横向扩展相结合的复杂化和立体化趋势。从微观主体的中心性特征来看,广州高校的中心度指标优势明显,广州的高等院校在广深创新联系过程中主动性最为突出。

第三,双核心城市之间的创新联系机制,可以通过关系经济地理学的组织、演变、创新和互动四个维度进行解释:各级政府的制度力量是推动两地创新关联的重要动力,广深两地政府对于增强关联性的联合部署行为是推动创新关联复杂化、多元化的动力,两地的创新主体对高质量创新的共同追求对两地的创新关联也有重要作用,增强微观创新单元间的互动交流是提升城市之间创新关联的基础。

从分析网络特征进而分析网络中核心城市的关联,既能丰富对城市群创新网络的刻画,亦有助于提升创新网络研究发现的实践价值。关系经济地理框架下的分析表明,制度学习、创造性互动、经济创新和组织间沟通等过程对广深创新网络的演变至关重要,这为城市联系研究开启了新的思路。在粤港澳大湾区建设背景下,城市群创新网络的建设对于创新联合体的培育尤为重要。通过整合城市群内企业、大学、科研院所等不同创新主体的资源和优势,促进区域内的科技要素如数据、资金、人才等的流动和协同创新,进而提升整个粤港澳大湾区的科创实力和吸引力。从现实意义角度看,未来广深两地政府应继续建立长期合作机制,在组织层面实现“双城”联动、双核驱动的发展格局。一方面,要充分发挥广州、深圳核心节点城市的带动作用,依托都市圈建设,加强广深与周边次核心城市的科创互动,以点带面,辐射引领,推动粤港澳大湾区区域合作向制度化和规范化方向发展。另一方面,要坚持产学研合作的核心路径,积极引导企业和高校发挥其在创新资源与人才方面的优势,充当生物医药等新兴领域创新合作的主力军,并发挥科研机构的桥梁作用,促进三类创新主体合力形成多元协作机制,助力广深在粤港澳大湾区创新网络中释放更大的科创效应,推进粤港澳大湾区科技创新中心建设。

参考文献:

[1] Edward J. Malecki, “Hard and Soft Networks for Urban Competitiveness”[J], Urban Studies, 2002, 39(5-6): 929-945.

[2] 周锐波、邱奕锋、胡耀宗:《中国城市创新网络演化特征及多维邻近性机制》[J],《经济地理》2021年第5期,第1-10页。

[3] 孙阳、姚士谋、张落成:《中国沿海三大城市群城市空间网络拓展分析——以综合交通信息网络为例》[J],《地理科学》2018年第6期,第827-837页。

[4] 熊丽芳、甄峰、席广亮、朱晓清、王波:《我国三大经济区城市网络变化特征——基于百度信息流的实证研究》[J],《热带地理》2014年第1期,第34-43页。

[5] 钟韵、叶艺华、魏也华:《基于创新联系的城市网络特征及影响因素研究——以粤港澳地区为例》[J],《科技管理研究》2020年第7期,第1-9页。

[6] 冯长春、谢旦杏、马学广、蔡莉丽:《基于城际轨道交通流的珠三角城市区域功能多中心研究》[J],《地理科学》2014年第6期,第648-655页。

[7] 杨丽花、刘娜、白翠玲:《京津冀雄旅游经济空间结构研究》[J],《地理科学》2018年第3期,第394-401页。

[8] 张扬、陈雯、陈韵宇、任冬欢:《长江经济带三大城市群之间及其内部城市间连通性》[J],《经济地理》2022年第4期,第93-102页。

[9] 任会明、叶明确、余运江:《中国三大城市群金融网络空间结构与演化特征》[J],《经济地理》2021年第12期,第63-73页。

[10] 林勋媛、胡月明、王广兴、樊舒迪:《基于多元要素流的珠三角城市群功能联系与空间格局分析》[J],《世界地理研究》2020年第3期,第536-548页。

[11] 陈清怡、千庆兰、姚作林:《广东省城市创新发展水平及其网络结构演化》[J],《经济地理》2021年第4期,第38-47页。

[12] 覃成林:《广深在大湾区建设中的双城联动》[J],《开放导报》2021年第4期,第46-52页。

[13] 钟韵、陈娟:《粤港澳大湾区中心城市的对外创新联系与影响机制研究》[J],《科技管理研究》2021年第9期,第21-26页。

[14] 王逸舟、王海军、张彬、黄鑫鑫:《基于多维要素流视角的城市群网络结构及影响因素分析——以武汉城市圈为例》[J],《经济地理》2021年第6期,第68-76页。

[15] Harald Bathelt and Johannes Glückler, The Relational Economy: Geographies of Knowing and Learning [M], Oxford University Press, 2011.

[16] Harald Bathelt and Johannes Glückler, “Toward a Relational Economic Geography” [J], Journal of Economic Geography, 2003, 3(2): 117-144.

[17] James R. Faulconbridge, Relational Geographies of Knowledge and Innovation [M], Edward Elgar Publishing, 2017: 671-684.

[18] 胡小娟、柯善咨:《关系型经济地理学研究评述》[J],《经济学动态》2011年第6期,第103-107页。

[19] 李树祥、褚淑贞、杨庆、庄倩:《江苏省生物医药专利合作网络演化特征分析》[J],《科技管理研究》2021年第2期,第181-186页。

[20] 同[9]。

[21] 同[13]。

[22] 同[16]。

[23] 习近平:《在中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会、中国科协第十次全国代表大会上的讲话》[M],人民出版社,2021年。

注释:

①国民经济分类号:C2761、C2762、C2710、C2720、A0171、A0179、C2730、C2740、C2780、C3544。

②IPC分类号:A61P、A61K、C07K、C07H、C12N、C12Q、G01N。

③“四个90%”指90%以上研发人员集中在企业、90%以上研发资金来源于企业、90%以上研发机构设立在企业、90%以上职务发明专利来自企业。

作者简介:钟韵,暨南大学经济学院副院长,研究员,中山大学港澳珠江三角洲研究中心兼职研究人员。黄思婷,暨南大学经济学院硕士研究生。

责任编辑:卢小文