对一起典型室内车辆火灾事故的调查及原因分析

摘要:室内停车场因场地特殊性,发生火灾事故容易造成多车连烧,还会形成较复杂的调查场景,需采用多学科交叉的方式进行调查。现对一起地下车库火灾事故进行调查和原因分析,根据复杂场景制定调查方案与流程,并按流程进行全面、系统的事故调查与物证提取,通过实验室对物证进行微观分析,进而对火灾事故原因进行了分析。

关键词:汽车火灾;地下车库;火灾事故调查

中图分类号:X928.7 文献标识码:A 文章编号:2096-1227(2024)08-0119-03

车辆火灾是指由于车辆本身或外部原因,在时间或空间上失控燃烧造成的一种灾害,车辆一旦发生火灾,不仅会造成车辆功能失效和价值损失,而且会引发公共安全事故。尤其是地下车库,通道狭窄、空气流通不畅,发生火灾后烟气难以排散,比露天环境引发的灾害更严重。因救援难度较大,地下车库火灾过火时间可能会更长,易造成痕迹灭失,给调查带来干扰。

本文针对一起地下车库火灾事故进行调查,综合各方面技术手段和勘验方法,完成勘验调查以及火灾事故原因分析。

1 火灾事故及前期调查基本情况描述

某地下车库于2023年1月27日7时许发生火灾。4辆汽车完全烧损(含一辆纯电汽车),周边若干辆汽车轻微受损;火场上方天花板混凝土脱落、钢筋裸露;火场架空金属线槽穿孔受损。

2 现场勘验难点分析

因地下车库火灾烟气量大影响救援,火灾持续时间较长,现场烧损严重,增加了火灾调查难度。

监控只拍到周边通道,无法拍到火场;前期调查提取线槽内供电线路熔痕为一次短路金相。第一目击证人证言:在12楼客厅闻到烧焦味,下楼查找来源,到现场未见任何异常,后见架空线槽最先起火。查电网断电时间比监控拍到的光影变化时间晚10min,与证人描述有差异,虽有一次断路熔痕迹证据,但无法锁定为事故真正原因[1]。

过火时间长、环境复杂、人为干扰等多种因素,成为本次火灾事故调查难点。

3 现场勘验过程及检材现状描述

3.1 勘验方案确定

对火场网格化分区,分析火焰蔓延趋势,对现场痕迹进行全面查勘、拍照取证,取样分析;利用光影法辅助调查,分析监控所拍光影的光源起点;涉及新能源车起火,需调取后台监控数据分析。

3.2 现场勘验过程

3.2.1 周边监控及线路调查

调取监控,4号、10号、19号、20号和21号设备均可见持续光源闪烁的光影变化和冒烟,起始时间为北京时间7时0分13秒;调取电网供电数据,跳闸断电起始时间为北京时间7时10分12秒,比监控所拍光影变化时间晚10min,且该时段未监测到异常零相电流。

3.2.2 现场环境总体调查

车库烧损整体呈上重下轻,中部向东西两侧扩散。其中横梁上对应#3车区域烧损最严重,向两侧逐渐减轻。

依次天花层烧损情况:#1位仅扇灰层脱落;#2位扇灰层脱落,混凝土缺损较#4位轻,钢筋外露较#4位少;#3位扇灰层脱落,混凝土缺损严重,钢筋外露较多;#4位扇灰层脱落,混凝土缺损较#3位轻,钢筋外露较#3位少;天花板#3位烧损程度最严重,判断过火时间最长。

3.2.3 现场车辆总体调查

#1车烧损前重后轻,左重右轻,左侧轮辋烧损较#2车严重,左侧钣金锈蚀严重,但右侧烧损又较#2车轻,说明#1车左侧,有导致烧损加重因素。

#2车烧损前重后轻,右重左轻,但发动机舱内仍为左重右轻,判断与发动机舱过火时间较长有关。

#3车烧损前重后轻,左重右轻,整体烧损程度最重。

#4车为纯汽车,非充电工况,后台监控数据显示1月26日北京时间21时41分51秒“车辆登出”(正常锁车信号)。该车锁车后会整车休眠,后续未触发系统不会有任何数据上传,“车辆登出”后未收到任何报文信息与故障报警信息,说明起火前该车为锁车、无故障状态,且起火前也未触发过系统。

车辆整体烧损程度由重到轻排序为:#3>#4>#2>#1,其中#3车烧损最严重。查勘#1、#2、#4车电路、油路等,均未发现异常痕迹。

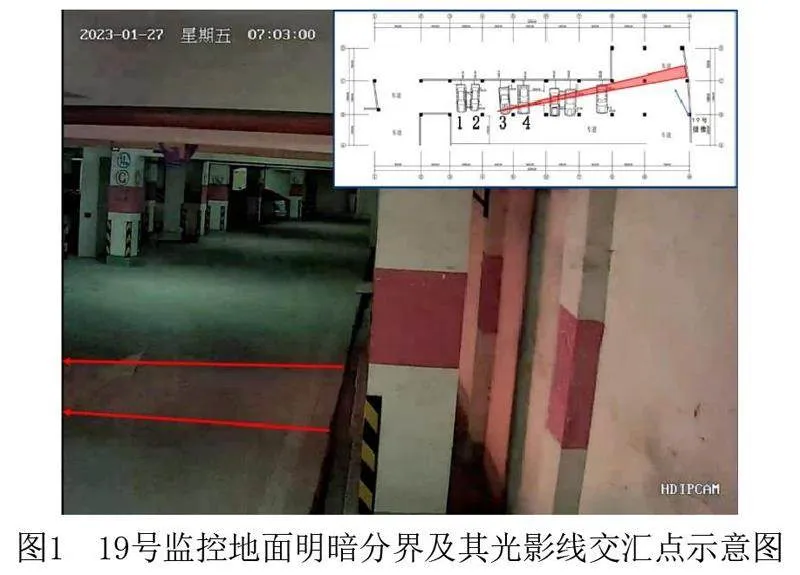

3.2.4 利用光影法进一步辅助调查

19号监控拍到起火时地面光影分界线,该分界线由墙体及柱体遮挡形成。通过光影法拉线模拟光路,最终两连线光路延长线交点距#3车最近,见图1。

结合总体调查、现场车辆烧损痕迹和光影法辅助调查,判断#3车为起火区域,重点对#3车进一步勘验。

3.2.5 关键车辆勘验及关键物证提取

#3车烧损程度为前重后轻,左重右轻。中冷器仅左侧部分烧损缺失,其余较完整;铝质发动机舱盖部分熔化缺失,缺失严重的是左前部,见图2;左前轮辋烧损缺失,轮辐表面有龟裂纹;右前轮辋缺失与左前轮辋相近,但是轮辐表面无龟裂纹,说明#3车左前侧火场温度比右前侧高;右后轮辋保留程度最完整,左后轮辋则几乎全部烧损缺失,说明油箱左侧早于右侧先过火穿孔、燃油泄漏助燃导致左后轮辋缺失最严重,说明左侧比右侧离起火点更近[2]。

判断#3车左前方过火时间最长,右前、左后次之,右后烧损相对最轻。说明右后部火焰蔓延路径最长,过火时间最短。因此,可判定起火点位于车辆左前部区域,然后从前往后、从左往右蔓延。

进一步对起火点查勘,发现发动机舱左前部线束上存在熔痕,对起火点下方残骸进行水洗清理,发现多处熔痕,见图3。对所有熔痕进行整理提取,进行微观分析。此外,未见#3车其他部位电气系统存在异常痕迹,也未发现起火前存在油品泄漏形成的异常痕迹。

4 实验室检验及火灾原因分析

4.1 提取检材检验

对本次查勘提取的熔痕检材,进行实验室微观检测,经宏观观察和金相组织分析,判定样品熔痕中存在电热熔痕,见图4,可以判定#3车发动机舱左前区域电路存在线路故障。

4.2 火灾原因甄别

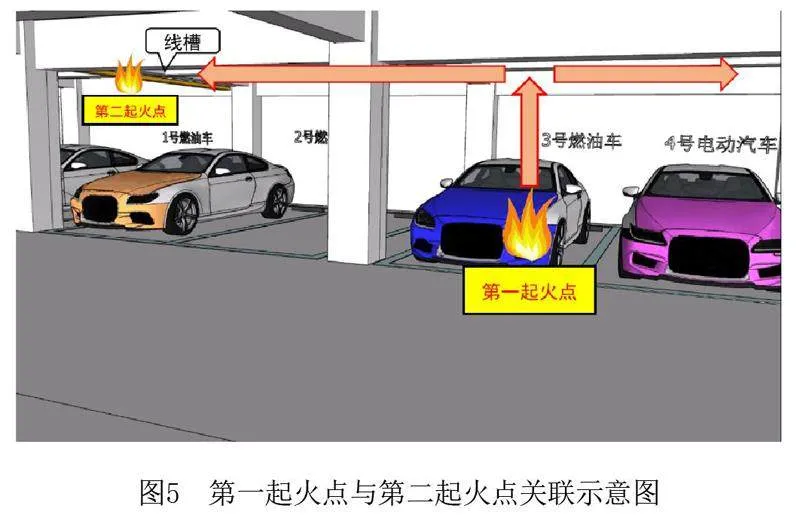

通过本次现场勘验、检材分析,结合前期调查及检材检测结果,该起火灾存在两处起火点:一是#3车左前区域线路故障;二是架空供电线路对地短路。需甄别哪个才是引发火灾的真正原因。

前期调查对供电线路熔痕取样,鉴定为一次短路形成,但电网系统记录的线路断电时间比监控显示的光影变化起始时间晚了10min,另通过光影法锁定19号监控拍摄的光影光源起点在#3车区域。

综合整个火场痕迹、监控视频光影变化起始时间、供电线路断电时间及车辆烧损痕迹、火势蔓延趋势、两个起火点提取物证的鉴定结果,判定#3车发动机舱左前区域线路发生故障并起火,形成了第一起火点,最终引发该起地下车库火灾事故。因受火场高温烟气炙烤,造成供电线路与金属线槽对地短路并形成第二起火点,故该起火点不是引发该起火灾事故的原因。

4.3 架空供电线路检材检测是一次短路熔痕原因分析

电线绝缘层一般为PVC材质(熔程150~200℃),环境温度达到200℃时,PVC会完全熔化并导致绝缘失效。

该供电线路直接铺设在线槽内,绝缘层直接与线槽的金属内壁接触。#3车起火后,线槽被炙热烟气炙烤,见图5,线槽金属内壁快速升温至150~200℃,供电线路绝缘层熔化导致绝缘失效,铝质导线裸露并与线槽内壁形成对地短路。

供电线路与线槽对地短路时,线槽内环境温度最多达到200℃,未达到PVC约256℃的燃点,故PVC绝缘层还未起火,此时形成的短路熔痕与一次短路熔痕形成的常温条件接近,但与火场环境形成的二次短路熔痕温度条件相差巨大,所以供电线路的短路熔痕,微观检测结果会呈现一次短路熔痕的金相组织特征[3]。

5 结束语

该火灾案例的显著特征是有两处起火点,说明类似的复杂室内车辆火灾调查中,发现有一次短路熔痕证据,未必就是引发火灾的真正原因。此类情况务必要进行全面、细致勘验,对存在多个疑点情况,务必结合所有条件与因素,进行客观分析、判断,排除干扰,才能锁定真正的火灾原因。

室内停车场供电、通信等设备众多,通风条件差、救援难度大,发生火灾易引发多车连烧。这类复杂场景,有时还会引发多个起火点,需要调查人员对不同起火点的先后顺序进行甄别,这些因素均会增大火灾事故调查的难度。因此,在室内停车场火灾事故调查中,将面临调查流程、技术手段、工作量大幅增加等诸多新问题。随着车辆保有量的增加、新能源汽车占比不断提升,此类地下车库火灾事故也将会越来越多,这需要广大从业人员进行多学科交叉研究,火灾调查过程中始终保持严谨科学的态度,对所有因素进行更系统、更全面的调查,才能进行更科学的分析并准确锁定火灾真正原因。

参考文献

[1]David J.lcove,Gerald A.Haynes.柯克火灾调查[M].刘义祥,李阳,等译.北京:化学工业出版社,2021.

[2]唐博,康进军,王立华.对一起典型场地车辆火灾事故的调查及原因分析[J].时代汽车,2022(11):193-195.

[3]刘义祥,张炎.火灾调查[M].北京:机械工业出版社,2022.