家庭教养方式对流动学前儿童人际交往能力的影响

摘要:研究者选取广西3所幼儿园中随机抽取的小、中、大班儿童共259名,由家长提供学前儿童家庭教养方式以及人际交往的相关信息,运用《育儿方式和维度问卷》《幼儿人际交往问卷》开展调查,分析家庭教养方式和学前儿童人际交往的现状以及相关关系。研究发现:流动学前儿童亲社会性相对较好;流动学前儿童亲社会性、退缩性显著高于非流动学前儿童;教养主体不同的流动学前儿童人际交往能力表现出显著差异;家庭教养方式对流动学前儿童人际交往有显著影响。建议社会各部门关注流动儿童产生焦虑、自卑等人际心理问题,家长需要重视家庭教养方式,营造良好氛围,提升流动学前儿童人际交往能力。

关键词: 家庭教养方式 流动学前儿童 人际交往能力

中图分类号: G610 文献标识码: A 文章编号:2097-0609(2024)03-0075-10

随着人口流动方式从单个劳动力发展到“家庭式”,形成了一个特殊的流动群体——流动人口的子女。第七次人口普查数据显示,2020年全国流动人口未成年(0~17周岁)子女规模超过1.3亿人,流动儿童规模超过7000万人,跨省流动儿童约1500万人。在流动过程中,人际交往能力是会随着流动环境变化,极易受到影响的指标。流动学前儿童是指跟随父母或者其他监护人到流入城市居住半年以上的3~6周岁的学龄前儿童,并且幼儿园户口尚未改变且不具备流入地户口,正在流入城市幼儿园就读。

相关研究也显示,流动儿童相较城市儿童容易产生各种人际交往问题。白文飞等的研究显示,流动儿童社会交往和自我认知能力显著低于城市儿童。[1]曾守锤运用大样本调查,结果显示流动儿童的社会适应能力显著低于城市儿童,受到普通话水平及在城市里流动时间的直接影响。[2]王中会等调查发现,打工子弟学校流动儿童同伴关系、师生关系得分显著低于公办学校。[3]熊少严的研究显示,流动儿童适应性显著低于城市儿童,已出现孤独、自卑、学习受挫等问题。[4]马静等的研究发现,流动儿童成就自尊和学校适应之间呈明显负相关。[5]胡韬等的研究显示,流动儿童与城市儿童相比,心理健康水平相对较差。[6]流动儿童的人际信任水平显著低于城市户籍儿童,其中影响最明显的因素是父亲情感温暖、理解和母亲严厉惩罚。[7]综上所述,环境的异动会对幼儿的人际交往、自尊、同伴关系、师生关系、心理健康等方面造成一定影响。

同时,不良教养方式也会对儿童人际交往造成影响。李攀等调查发现,父母教养方式显著影响幼儿规则行为的培养,且不同父母教养方式类型对幼儿规则行为培养的影响不同。[8]芦玥的研究显示,忽视型教养方式的家庭,幼儿容易表现出亲子疏离、自控能力差以及暴力问题。[9]流动儿童作为社会转型时期的特殊群体,其社会行为受到家庭教养方式的影响。马丽的研究显示,消极教养方式与流动儿童亲社会行为呈显著负相关。[10]江君君认为,在流动儿童家庭中,采用专制型教养方式会对孩子要求更高,不利于幼儿融入同龄人群体。[11]通过以上研究发现,流动儿童人际交往能力会随着环境异动而产生各种问题。

查阅相关研究发现,研究主体侧重学前儿童较少,更多研究侧重教养方式对大学生人际交往的影响。特别是对流动学前儿童,由于其年龄尚小,不能及时表达自己的情绪变化,不容易引起家庭和学校的关注,但这个时期人际交往能力已经开始显现,并会对儿童期、青少年时期产生影响。本研究试图探究不同教养方式对流动学前儿童人际交往的影响,期望能对家庭和学校教育提供借鉴和参考。

一、研究对象与方法

(一)研究对象

本研究采用随机抽取的方法,选取广西3所幼儿园,“家庭教养方式”调研以家庭为单位,每个家庭仅需一名家长填写调查表。选取的幼儿园均为市区公立幼儿园,师资条件相对均等。共发放268份调查问卷,回收率100%,剔除无效问卷9份,有效率为96.2%。最终确定259名3~6岁幼儿家长,其中流动人口165人,非流动人口94人。其中3岁幼儿78名,4岁幼儿66名,5岁幼儿63名,6岁幼儿52名。

(二)研究工具

研究运用《育儿方式问卷》调查家庭教养方式的现状,通过《幼儿人际交往问卷》调查幼儿人际交往的现状。

《育儿方式问卷》是由Robinson等人开发的测量家长教养方式倾向的研究工具,共有26个题目,将家长教养方式分成了权威型和专制型两类。育儿方式源于Baumrind(1971)将家长教养方式界定为父母对儿童养育的态度和行为以及对待儿童发展的价值观,分为权威型、宽容型、专制型三种。其中,将权威型教养方式进一步划分为温暖/接纳、说理/引导、民主参与三个维度;将专制型教养方式进一步划分为身体强迫、言语攻击和惩罚三个维度。[12]经检测信度系数值是0.718,信度较好。

《幼儿人际交往问卷》共有16道题,包括亲社会性(1~6题)、退缩性(7~11题)、攻击性(12~16题)三个维度。问题采用李克特五点量表评分。该问卷所有题目均由家长回答。经检验研究数据信度系数值是0.708,信度质量良好,可进一步分析。

(三)数据处理

运用SPSS21.0统计软件进行数据录入分析,采用的统计方法有描述统计、方差分析、相关分析、回归分析。

二、研究结果

为了进一步说明流动学前儿童的人际交往状况,研究主要选择流动儿童较多的幼儿园进行问卷采集。收集数据后再将流动学前儿童和非流动学前儿童分开进行分析统计比较,先通过数据分析165名流动学前儿童的人际交往状况,再将其与94名非流动学前儿童进行差异比较分析。问卷被适量满足统计学基本要求,差异比较结果有一定代表性。

(一)流动学前儿童人际交往能力的描述性分析

1.流动学前儿童人际交往能力各维度的基本情况

从表1可以看出,流动学前儿童人际交往各维度的平均分介于2.755~3.165之间,其中亲社会性的均分最高(3.165),说明幼儿的人际交往能力在亲社会性方面总体情况较强,而退缩性和攻击性的均值均低于3,说明大班幼儿在人际交往时表现出较少的退缩性和攻击性的情况,进一步反映出流动学前儿童人际交往的总体情况较好。

2.流动学前儿童人际交往能力在人口统计学变量上的差异

(1)不同陪伴对象的流动学前儿童人际交往能力的差异

采用单因素方差分析不同陪伴流动学前儿童的人与幼儿亲社会性、退缩性和攻击性的差异,从表2可以看出,不同陪伴孩子时间最多的人对于亲社会性、攻击性不会表现出显著性,并没有差异性。但陪伴孩子时间最多的人在退缩性(F=4.673,P=0.012)和人际交往总分(F=4.237,P=0.016)方面呈现出显著性(P<0.05)。进一步多重比较结果显示,保姆和父母在退缩性和总分上表现出显著差异,保姆得分高于父母得分。

(2)不同类别幼儿园流动学前儿童人际交往能力的差异

采用单因素方差分析不同类别幼儿园流动学前儿童在亲社会性、退缩性和攻击性方面的差异,从表3可以看出,不同孩子所在的幼儿园在亲社会性、退缩性、攻击性三项上均未表现出显著性,意味着其对于亲社会性、退缩性、攻击性不存在显著性差异。

(二)流动学前儿童与非流动学前儿童差异比较

1.流动学前儿童与非流动学前儿童人际交往能力的差异比较

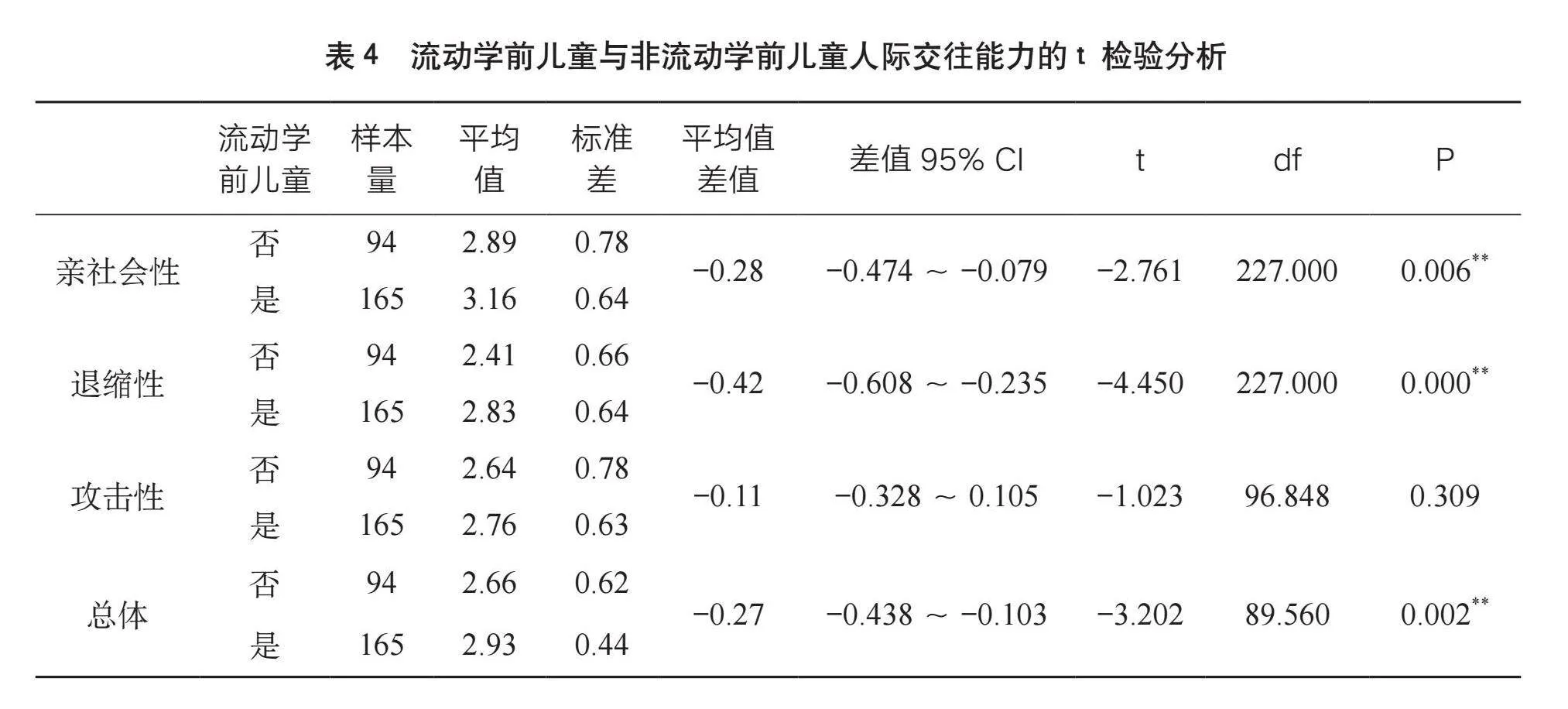

采用t检验分析流动学前儿童与非流动学前儿童人际交往能力的差异,从表4可以看出,样本对于亲社会性呈现出0.01水平显著性,通过分析,流动学前儿童的均值(3.16)明显高于非流动学前儿童的均值(2.89)。样本对于退缩性有显著性(t=-4.450,P=0.000),对比可得,非流动学前儿童的均值(2.41)低于流动学前儿童的均值(2.83)。样本对于人际交往总分呈现出0.01水平显著性,通过对比,非流动学前儿童的均值(2.66)明显低于流动学前儿童的均值(2.93)。综上所述,流动学前儿童与非流动学前儿童对于攻击性不会表现出显著性差异,对于亲社会性、退缩性,总体呈现出显著性差异。

2.流动学前儿童与非流动学前儿童家庭教养方式的差异比较

利用t检验分析流动学前儿童与非流动学前儿童家庭教养方式特点的差异,从表5可以看出,不同流动学前儿童样本对于温暖/接纳、说理/引导、民主参与、身体强迫、言语攻击、惩罚,总分均没有差异(P>0.05)。

(三)家庭教养方式与流动学前儿童人际交往能力的相关分析

采用相关分析研究了不同家庭教养方式与流动学前儿童亲社会性、退缩性和攻击性的差异,由表6可知,亲社会性和温暖/接纳、说理/引导和民主参与之间有着显著的正相关关系(P<0.01),相关系数值分别为0.293、0.291、0.297、-0.013。亲社会性和身体强迫、惩罚、专制型之间有着显著的负相关关系(P<0.01),相关系数值分别为-0.248、-0.198、-0.229。除此之外,亲社会性与言语攻击之间的相关系数没有呈现出显著性(P>0.05),意味着二者并没有相关关系。退缩性和攻击性与温暖/接纳、说理/引导、民主参与、言语攻击、身体强迫、惩罚、专制型、权威型之间均未呈现出显著性(P>0.05),说明相互之间没有相关关系。

(四)家庭教养方式与流动学前儿童人际交往的回归分析

采用线性回归分析家庭教养方式与流动学前儿童人际交往的关系,将家庭教养方式各维度作为自变量,而将亲社会性、攻击性和退缩性作为因变量进行回归分析,经过模型自动识别。由表7可知,在分析与亲社会性的关系中,说理/引导的回归系数值为0.159(t=2.336,P=0.021<0.05),温暖/接纳的回归系数值为0.167(t=2.389,P=0.018<0.05),民主参与的回归系数值为0.175(t=2.998,P=0.003<0.01),身体强迫的回归系数值为-0.145(t=-2.010,P=0.046<0.05),意味着说理/引导、温暖/接纳、民主参与会对亲社会性产生显著的正向影响关系,身体强迫会对亲社会性产生显著的负向影响关系;在分析与攻击性的关系中可知,惩罚的回归系数值为0.223(t=3.124,P=0.002<0.01),温暖/接纳的回归系数值为-0.176(t=-2.716,P=0.007<0.01),意味着惩罚会对攻击性产生显著的正向影响关系,温暖/接纳会对攻击性产生显著的负向影响关系;在分析与退缩性的关系中显示,温暖/接纳、说理/引导、民主参与、身体强迫、言语攻击、惩罚均不会对退缩性产生影响关系。

三、讨论

(一)教养主体不同对流动学前儿童人际交往能力有显著影响

研究发现,不同教养主体对于亲社会性、攻击性不会表现出显著性差异,而对于退缩性,总体呈现出显著性差异,并且保姆的平均值大于父母和爷爷奶奶(外公外婆)。说明陪伴孩子时间最多的人会对幼儿的退缩性行为和人际交往能力产生影响。分析其原因可能在于:将孩子长时间交由保姆教管,保姆更多关注孩子的生活问题,对孩子心理教育层面关注较少,会让孩子缺失应该在家庭中拥有的爱,幼儿很可能会变得胆怯,不愿意社交。虽然一些保姆有极其丰富的育儿经验,但父母亲人的爱是无法代替的。育儿嫂或保姆在参与婴幼儿早期教养中是以生活照看为主,存在着“教”“养”分离这一问题,教养分离的状态在一定程度上也会影响孩子的身心发展。[4]幼儿极有可能会认为是保姆的存在,让他见不到爸爸妈妈,从而对保姆态度恶劣,发脾气,造成保姆更不愿过多管教孩子,这种教养方式造成幼儿被冷落和忽视,不利于人际交往能力的发展。

(二)流动学前儿童与非流动学前儿童在亲社会性、退缩性方面差异显著

研究结果显示,不同学前儿童样本在攻击性方面不会表现出显著性差异,在亲社会性和退缩性方面总体呈现出显著性差异。其中,在亲社会性方面,流动学前儿童的平均值高于非流动学前儿童;在退缩性方面,非流动学前儿童的平均值低于流动学前儿童;在总体上,流动学前儿童的平均值高于非流动学前儿童。范璐茜等在调查流动儿童和非流动儿童交往的过程中发现,会主动发出邀请的流动儿童占到总数的七成,非流动儿童主动邀请的比例有三成。[13]这就说明,“流动”的经历不一定让幼儿的亲社会性发展受到阻碍,一部分流动学前儿童反而会主动交往,仍然可以很好地适应环境,并健康地成长。并且政府正在完善相关制度,尽力为流动儿童营造公平、包容、开放的教育环境,人们也逐渐开始接纳他们,这都有利于促进流动学前儿童亲社会性的发展。而流动学前儿童的退缩行为较非流动学前儿童强烈,王欢的研究与此结果相似:孩子的社会意识发展时期很关键,外界环境改变容易导致孩子表现出羞涩、怯懦的行为,损害孩子参与社会交往的能力。[14]流动式家庭离开家乡势必造成幼儿交往环境的改变,对儿童退缩会产生较明显影响。吴梅花研究指出,亲子之间的行为对幼儿的害羞行为有着一定的影响。处于非安全型依恋关系的幼儿会倾向于对熟悉的人产生依恋感,而对不熟悉的人则有逃避倾向。[15]儿童安全依恋和父母陪伴存在正向联系,但流动家庭到外地工作,缺乏亲朋好友照顾,更多依靠自己,大部分时间和精力集中在打拼、工作、薪资方面,会导致他们没有很多时间和心力去管教孩子,在情感温暖方面相对会缺乏,容易造成流动儿童出现退缩行为。而非流动学前儿童的家长,在生活上可能会较轻松,亲朋好友较多参与照顾孩子,父母陪伴教育幼儿时间也相对增加,会使孩子的退缩行为减少。

(三)家庭教养方式与流动学前儿童人际交往能力相关

结果显示,流动学前儿童的亲社会性和温暖/接纳、说理/引导、民主参与之间有着显著的正相关关系,和身体强迫、惩罚、专制型之间有着显著的负相关关系,与言语攻击之间没有相关关系。说明家庭教养方式为权威型的,流动学前儿童的亲社会性较强;家庭教养方式为专制型的,流动学前儿童亲社会性较弱。流动学前儿童的攻击性和温暖/接纳、说理/引导、民主参与、权威型之间有着显著的负相关关系,和惩罚之间有着显著的正相关关系,与言语攻击、身体强迫、专制型之间没有相关关系。即家庭教养方式为专制型的,流动学前儿童的攻击性较强;家庭教养方式为权威型的,流动学前儿童的攻击性较弱。

关颖等表示,合理的教养方式可以让孩子在良好的氛围中接受教育,对儿童的人际交往发展有积极的影响;反之,对孩子过多干预,过分保护,从而在一定程度上限制了孩子的自我意识和自我教育能力的发展,并不能达到预期的教育目的。[16]许多家长认为“棍棒底下出孝子”,要把孩子牢牢掌控在自己手心里,才会对孩子好,其实不然,只有处于轻松愉快的环境下,幼儿才会更好地发展自己。幼儿的很多心理行为是需要家长的支持的,如果长时间得不到家长的认可,或是在家长的一味打压下,都会对幼儿人际交往能力的发展产生巨大影响。

(四)家庭教养方式影响流动学前儿童人际交往能力

结果显示,权威型教养方式会对亲社会性产生显著的正向影响关系,身体强迫会对亲社会性产生显著的负向影响关系。惩罚会对攻击性产生显著的正向影响关系,温暖/接纳会对攻击性产生显著的负向影响关系。温暖/接纳、说理/引导、民主参与、身体强迫、言语攻击、惩罚均不会对退缩性产生影响关系。张秋菊等人发现父母的教养方式与儿童亲社会行为有积极密切的关系。[17]诸如权威型家庭教养方式的家长把孩子作为一个独立的个体,认识到孩子有自己的想法,注重培养自理、自立能力,对孩子的期望、要求及奖励、惩罚等比较恰当:父母经常与孩子进行思想与价值观的交流与沟通,尊重、听取孩子的意见,及时纠正自己在教育孩子中的失误,在轻松愉快环境下成长的幼儿,会有很好的人际交往能力。父母如果用惩罚、强迫等消极教养方式将不利于幼儿社会适应性的发展,同时在心理上会使幼儿产生对自身安全的威胁和不安,导致其改变行为方式。[18]教养方式过于严厉或过于强势较容易引起幼儿的攻击性行为,长此以往,会使幼儿人际关系紧张,交际困难。

总体上看,家庭教养方式对流动学前儿童人际交往有明显的影响,良好的家庭教养方式不仅有利于促进幼儿人际交往时亲社会行为的发展,而且可以减少流动学前儿童人际交往时的攻击性行为。

四、教育建议

(一)注重流动学前儿童教养主体的引导作用,注重亲子陪伴

研究发现,流动学前儿童作为特殊的群体,环境的变化会对其身心健康、人际适应等产生影响,父母、祖辈和保姆等不同教养主体的陪伴方式存在明显差异。研究结果给了家长警示,即保姆和父母陪伴差异明显。亲子陪伴和沟通对于孩子的成长至关重要,提醒家长应尽可能克服困难,多花时间照顾和陪伴孩子,尤其是对于环境变化中的学前儿童,应引起足够的关注和重视,帮助孩子度过适应期。特别是当父母更换工作环境时,面临一系列工作适应问题,习惯以工作忙为由,将孩子交由保姆教养,总幻想着用物质替代情感缺失,导致孩子容易将情感需求等同于亲情交易,久而久之,孩子对于父母的需要更多地停留在物质层面,没有建立足够的情感联结,导致情感中断。如果在学前时期不能过多地关注和陪伴孩子,情感中断会使得儿童到了青春期出现各种心理问题。

(二)关注流动学前儿童的人际交往问题,加强亲子沟通

调查发现,流动学前儿童亲社会性和退缩性低于非流动学前儿童。家长在搬迁新环境后,要关注儿童情绪情感的变化,在陪伴的同时,积极引导其注重亲子沟通。对于流动学前儿童人际交往中的退缩现象要引起关注,并加强幼儿心理建设,做好早期引导。多带孩子认识周围的小伙伴,帮助孩子尽快适应环境,在孩子与陌生儿童进行交往时,给予适当的引导,积极鼓励和示范,克服退缩性问题,适当干预和创建环境条件。在孩子没有办法积极主动交流时,家长要细致耐心引导,切忌批评指责会加重儿童畏难情绪。在孩子表现出积极行动时,多给予表扬和激励,对具体行为做出赞赏,让孩子明白如何更好、更快速地适应人际交往。

(三)重视流动学前儿童家庭教养的方式,改善家庭氛围

流动儿童家长应特别关注儿童人际交往适应问题,注重在家庭成员之间营造轻松愉快、开放民主的氛围。在幼儿做得不对时,通过说理的方式与儿童沟通,切忌言语攻击、身体强迫和体罚行为。家庭成员在和幼儿互动时,需要注意到幼儿才是活动的主体,及时对幼儿的需求做出回应。同时多和幼儿教师沟通交流,及时发现孩子存在的问题及时纠正。与此同时,家长应主动学习科学的育儿知识,提升育儿效能感。在当今高速发展的时代,家长在获取新理论知识的同时,也要注意知识的可靠性,有一些家长只关注短视频中“标题党”说对孩子好就照搬在孩子身上,也不管方法是否有误。每个孩子都是独立的个体,家长应该找到适合自己和孩子的教育方式。

(四)加强家园合作交流,帮助流动学前儿童适应环境

家长要经常和幼儿教师沟通交流,关注孩子在幼儿园的行为表现。提前与幼儿园说明孩子的情况,提醒幼儿教师多注意观察流动儿童的人际交往状况,特别是对于刚入园的流动儿童,应关注其社会退缩现象是否明显,帮助家长更多地了解孩子。如果发现流动儿童的发展障碍或行为问题应及时告知家长,让幼儿在关键发展期内得到及时帮助。也可利用互联网多转发教育部门推荐的育儿平台和科学性育儿知识,督促家长形成良好的育儿观念。在家长开放日,通过互动交流,让家长在实践中获取有用的育儿知识,帮助改善家庭心理环境。

(五)引起社会关注,设立相关心理咨询服务点或网站

由于有过“流动”的经历,生活中的不稳定性导致流动儿童家长容易产生焦虑、自卑等情绪。建议设立社区心理咨询点,定期检测流动学前儿童家长的心理状况,防止其在家庭中传递和发泄负面情绪,影响幼儿的健康发展。另外,政府应制定有利于促进学前教育发展的政策,将学前教育纳入各级政府教育发展规划,取消一些不适宜的规定,减轻流动家庭负担。

[参考文献]

[1] 白文飞,徐玲.流动儿童社会学研究综述[J].教育导刊, 2008,26(5):52-55.

[2] 曾守锤.流动儿童的社会适应状况及其风险因素的研究[J].心理科学,2010,33(2):456-458.

[3] 王中会,徐玮沁,蔺秀云.流动儿童的学校适应与积极心理品质[J].中国心理卫生杂志,2014,28(4):267-270.

[4] 熊少严.城市流动儿童的社会整合与学校教育的指导策略[J].广东社会科学,2006(1):45-48.

[5] 马静,邓欢,纪婷婷,等.流动儿童学校适应特点及其与成就动机、自尊的相关研究[J]. 河南教育学院学报, 2012,21(1):68-72.

[6] 胡 蹈,郭成,刘敏.流动儿童的心理健康与自我概念状况及其相关研究 [J].中国儿童保健杂志,2013(01):23-26.

[7] 赖颖.流动儿童人际信任与家庭教养方式的关系及干预研究[D].南京:南京师范大学,2016.

[8] 李攀,刘晓静,徐佳羽.父母教养方式对幼儿规则行为培养的影响研究[J].早期儿童发展,2023(06):81-92.

[9] 芦玥.忽视型家庭教养方式下儿童同伴关系研究[D].武汉:华中师范大学,2017.

[10] 马丽.家庭教养行为和气质对流动与城市儿童社会性发展优势与困难的影响[D].南京:南京师范大学,2019.

[11] 江君君. 学前流动儿童母亲教养方式及对其社会化的影响研究[D].北京:首都经济贸易大学,2017.

[12] 陈颖.“家庭成员”参与婴幼儿早期教养的现状研究[D].沈阳:沈阳师范大学,2017.

[13] 范璐茜,严建伟.城市儿童与流动儿童几项社会性发展因素的比较研究[J].文理导航(下旬),2013(05):87.

[14] 王欢.5~6岁幼儿社会退缩行为探究[J].科教导刊(中旬刊),2014(22):172-173.

[15] 吴梅花.幼儿社会退缩行为的影响因素、发展规律及干预分析[J].中小学心理健康教育,2016(09):14-16.

[16] 关颖,刘春芬.父母教育方式与儿童社会性发展[J].心理发展与教育,1994(04):47-51.

[17] 张秋菊,胡娜,肖婷.父母教养方式与儿童亲社会行为的关系[J].知识经济,2011(19):177.

[18] 石淑华,吴静,张建端,等.武汉市学龄前儿童社会适应行为现状调查[J].中国公共卫生,2006(08):924-925.

The Influence of Parenting Style on the Interpersonal Skills of Migrant Preschoolers

LIU Yang1 WEN Lan 2

(1.College of Marxism, Beibu Gulf University, Qinzhou 535011; 2.Guangdong University of Foreign Studies Soug/WiwbtzF1HEffgYTiwxxg==th China Business College, Guangzhou 510545)

Abstract: The researchers randomly selected 259 children of different age groups from three kindergartens in Guangxi. Parents provided relevant information about parenting styles and the interpersonal communication of their children. A survey was conducted using the Parenting Styles and Dimensions Questionnaire and the Interpersonal Communication Questionnaire for Young Children to provide data for an analysis of the possible correlation between parenting styles and the interpersonal communication of children. The study found that migrant preschoolers are relatively prosocial; their prosocial behavior and withdrawal tendencies are significantly higher than those of non-migrant preschoolers; The interpersonal skills of migrant preschoolers with different education subjects show significant differences; parenting style has a significant influence on the interpersonal communication of migrant preschoolers. It is suggested that all all segments of society pay attention to the interpersonal psychological problems experienced by migrant children such as anxiety and inferiority. Parents should take care of their parenting practices to create a good family atmosphere and improve the interpersonal skills of their preschool children.

Keywords: parenting style; migrant preschoolers; interpersonal skills