具身认知视域下古诗词审美体验路径探索

摘要:三新背景下,提升古诗词审美体验是学科素养落地的重要途径。立足具身认知理论,打开身体认知,具化审美感官,发现“诗性”身体;激活身体图式,构创审美想象,形成稳固审美认知结构;交互具身环境,延展审美空间,将交互活动与空间意境、外界环境融为一体,抵达认识、理解的更深层,走向审美创造。

关键词:具身认知;审美感官;审美想象;审美空间

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》中近40处提及“体验”二字,可以说“体验”是一种极为重要的语文学习方式,促成学生走向理解、建构思维。而整合高中语文统编新教材,发现诗歌文本呈现多样化与经典化的特点,更具有画面感、音乐美与跳跃性,对于学生的审美体验与思维品质都有更高的标准要求。所以本文主张基于具身认知理论,将诗词的认知体验、身体感受、交互活动与外界环境融为一体[1],唤醒学生的审美体验,穿透诗歌表面语言,调动身体感官,直达文本表层结构,抵达认识、理解的更深层。

一、打开身体认知,具化审美感官

师生融入自身的情感体验与独特思考,将视觉、听觉、触觉、运动知觉等身体符号在身体活动中循环运行,摆脱与身体感知无法融合的文本“套版”印象与陈词滥调,发现“诗性”的身体,完成言语的生长。

(一)实感:触摸意象肌理,唤醒身体的感觉

统编教材必修上册第三单元的人文主题是“生命的诗意”,选取的三首宋词分属豪放、婉约两种风格的经典之作。词作的风格特点是单元学习的重要内容。大多数老师从意境、手法、语言等方面带领学生去思考“豪放与婉约”的话题,既是老生常谈,又收效甚微,往往难以发现“一篇”古诗词对生命的独特发现与表达。南朝刘勰提出“窥意象而运斤”理论,具身认知视域下,带领学生从生活常态认知中去挖掘意象的造型、肌理与质感等方面的特点,与真实的生活情境相关联,就会找到其隐喻的多层次内涵,就会发现“这一首”的意象理当如此。比如将李清照的《声声慢(寻寻觅觅)》与苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》中的意象相对照,就会发现,这些典型的色彩意象,无论密度、硬度还是体积都有着截然不同的美感,成为了不同的感情符号,也给读者带来了不一样的情感体验。如表1。

高中古诗词教学中,仅仅用“以我观物,万物皆着我之色彩”的刻板套路去学习景情关系,去感受体验意象,则往往很难有更深刻的理解与更独特的体验。挖掘生活的经验、常识,将其落入到诗词的个性意象上,就是打开诗人情感世界的订制钥匙。

(二)色感:沉浸视觉色彩,促成身体的联觉

古诗词教学中,老师要善于引导学生形成“色彩自觉”,主动地想象与联想、感知与感悟色彩的意蕴,关注到因意象色彩的到来,画面、形象、意境、气象开始栩栩如生,内在隐晦的情绪情感附着在被人感知的世界中。冲破语言的藩篱,从具体可感的色彩词中直接感知诗情诗意。比如显“黄”与隐“灰”的色彩搭配:李清照在那个“冷冷清清”的世界里,借着“满地堆积”“憔悴损”“如今有谁堪摘”的黄花、“却是旧时相识”的大雁、“三杯两盏”不能抵挡“晚来风急”的淡酒、“更兼细雨”“点点滴滴”的梧桐,抒写了“怎一个愁字了得”、无法尽诉的心中凄苦,构建起“凄凄惨惨戚戚”的心中悲境。黄花、大雁、酒等意象就是李清照词中特有的色彩意象。显眼的“黄”与无形的“灰”承载着她对往昔生活的深刻记忆和深沉遗憾,粘附着远大于物象本身的情感能量。

二、激活身体图式,构创审美想象

审美创造是语文学科核心素养的重要内容。对于审美能力的培养,主要分三个层次:一是培养学生的审美意识、审美追求,是从无到有的过程,对于高中生来说这是审美基础;二是引导学生的审美情趣、审美取向,这是审美品味的定位与提升;三是审美路径的构建,包括审美感知和审美体验等。高中生正是审美价值观逐渐成熟期,对于不雅不善的审美情趣,老师要倾力正向引导,在语言实践活动中,激活学生的“身体图式”,强调体验式学习,把抽象的知识设计成可感、可视、可操作的行为指令,让其身体适应环境形成稳固的审美认知结构。

(一)语言描绘情境,具身想象二次挖掘

诗词本身就蕴含着作者自己的审美取向,师生探究文本时,环绕身体的存在,明确作者本身的审美取向,同时加入个性化的审视,即二次审美的想象挖掘,碰触诗性的生成。如李商隐的《锦瑟》,典故很多,如果逐句解释只是明确了作者意图与情感,过于呆板乏味。老师可以把文本作为一个独特的审美对象推送给学生,比如创设审美想象情境,让学生感受“沧海月明”“蓝田日暖”的秀丽与温暖,恬静与安详,情景融合中探究为何“珠有泪”,为何“玉生烟”,美景中莫名的悲苦又是缘何?审美的引导下,让学生用语言去想象、感知、表达,进而发掘出《锦瑟》本身的华美秾丽、缠绵悱恻的文风,在情境美、悲剧美与哲理美中发现:李商隐站在人生的中年路口,披着一身风霜与残雪,伸出敏锐的触角,表达理想与现实矛盾纠缠的深深遗憾。通过审美想象,学生在语言文字的密林中发现具体的人、具体的场景与具体的时代密语,培养了敏锐的眼光、丰富的心理以及理性的大脑。老师可以进一步通过拼贴诗的活动重构《锦瑟》文本,在创意重组下拼成律诗、绝句、词曲以及现代诗、三行诗,发展学生的审美创造力。

(二)手图透视情感,具身体验催发共鸣

当代接受美学大师姚斯总结了诗学鉴赏的五种模式:联想式、钦慕式、同情式、净化式和反讽式。五种模式,都会引发读者或观众对不同处境的体验感。老师可以通过诗画的图文转换来透视作品的情感,催发身体性体验,引发共鸣。

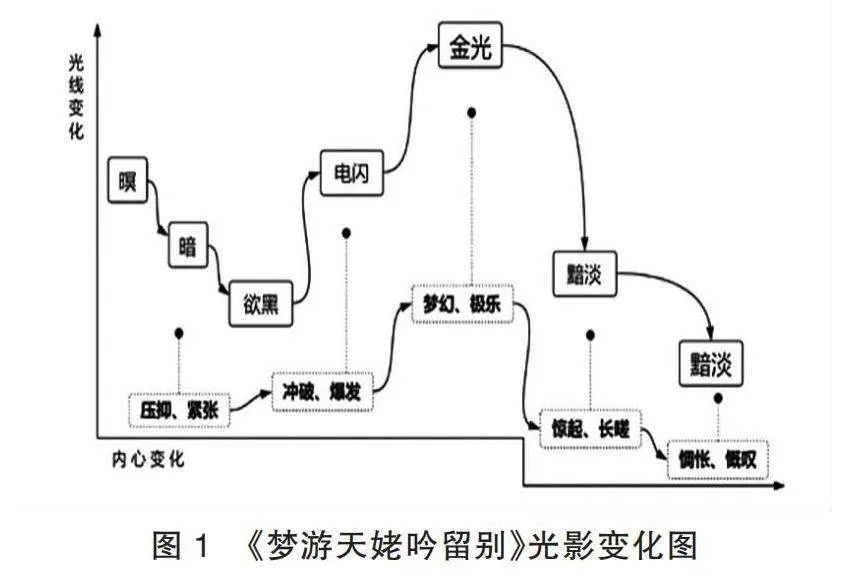

比如手绘《梦游天姥吟留别》文本的情感变化,形成外显图式。光影的交替变化让天姥山的那一场梦变得格外令人心驰神往。引导学生抓住光影的嬗变,引发审美想象。以坐标图的形式,外显师生合作与共鸣的双向过程。光影嬗变,一波三折,跌宕起伏,摇曳生姿。如图1。

比如学生对篇首赏析题从光影运用的视角进行想象:这两句诗以光为引,描绘出一幅关山远道中的“微光图”,给人以希望就在群山后的哲理启示。“一线青冥”是首句中唯一的光源,在微光的辅助下,诗人看见了“拔地千盘深黑”,层层盘曲,山谷深不见底,那是神秘恐惧与险绝之所在。抬头看去,那“一线青冥”在关山重阻中启示着人们:纵有千山相隔,总有光明不负!后文“樵牧深穿虎穴行,高高秋月明”,正是在“一线青冥”的指引下度过“千盘深黑”的场景,前后辉映,脉络井然。

三、交互具身环境,延展审美空间

文本的意义需要深层次地发现冰山之下的“本我”,进而探求文本背后多层次的深层结构。[2]曾大兴教授将古诗词的空间结构分为四种模式:“同一时间同一空间的为寒江独钓型,如柳宗元的《江雪》;相同时间不同空间的为重九登高型,如王维的《九月九日忆山东兄弟》;不同时间不同空间的为西窗剪烛型,如李商隐的《夜雨寄北》;不同时间相同空间的为人面桃花型,如崔护的《题都城南庄》”。[3]立足文本内部空间的流转过程,带领学生追寻立体流动的空间意识,探寻空灵美妙的幽境,构建丰厚美妙的空间体验。

(一)抓取空间的叠合,感受虚实的流动

中国古诗词的文本空间重重叠叠,虚虚实实,在这样曲折往复的流动中,于现实空间之上,叠加了梦境空间、历史空间、未来空间……最终目的地是耐人寻味、无限张力的情感空间。苏轼《江城子·十年生死两茫茫》中“小轩窗,正梳妆”的梦境空间与“明月夜,短松冈”的现实空间虚实叠合,久别重逢的虚拟梦境与人鬼殊途的现实场景并举,造成了强烈的对比效果,表达出哀婉凄绝的追思之情。同是苏词,《念奴娇·赤壁怀古》中,从“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪”的现实空间到“谈笑间,樯橹灰飞烟灭”的历史空间,再到“一樽还酹江月”的现实空间,空间交叠,历史与现实交相辉映,为文本深沉人生感慨之抒发蓄力。

(二)体验空间的位移,感知循环的流动

翰林德曾言:“在特定的审美活动中,主体关照客体对象,其身体是盘桓移动的,其目光是上下往复推移的……”[4]由此,诗人的情意嗔痴就在空间的俯仰、远近、前后的拉扯中循环流动,流连不绝。《琵琶行》开篇即是“浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟”的远景空间,随后空间视野逐渐缩小,从全景拉至具体场景的“主客”——“主人下马客在船”“举酒欲饮无管弦”,而“醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月”又拉回远景空间,茫茫江水与冰冷的月色与别离的凄清心境相合。远景——近景——远景,景别的循环引发的空间转换,赋予了读者仿若置身其中的客观视点,心情也随着诗人的感受起伏。在空间的回旋拉扯中,诗歌情感也变得丰富饱满,“悄然动容,视通万里”。

(三)对比空间缩放,感悟比衬的流动

“比衬”来自于视觉原理。视野中往往背景越大,背景下的物象越显渺小。从阔大到矮小的浓缩中,更见情志。杜甫的《登高》中“天”本身没有什么主观色彩,和“高”放在一起,产生了天高地迥、一望无余的“眼”界。在孤独盘旋、形单影只的鸟的比衬下,“高”天骤然缩小成“一点”,于是自比孤鸟的诗人漂泊无依的形象跃上文本,映现“心”界。

空间的延展是与空间的浓缩截然不同的空间构造方法。“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”将杜甫登高独悲的空间置于无穷开阔的时空宇宙中。“无边落木”是空间横轴上的无穷无尽,“不尽长江”是时间纵轴上的连绵不绝,从空间之高向时间之远自然拓展,成为宏大精神的载体。时空的无限放大,动态的透镜特写,视觉上形成“悲愁”的铺天盖地,文内、文外,都顿觉无处遁逃。

比如学生对篇首的赏析题从空间视角进行想象:宋琬该词上片首句十二字,以精炼笔法勾勒出一幅关山“高险”图,沉浸其间,不寒而栗。“高险”在空间塑造上体现。前半句是站在山间俯视,“拔地千盘”意为山势险峻,层层盘曲,其最下之处“深黑”,山涧幽深处,深不可测,茫茫寻不见底;后半句是站在山间仰视“插天一线”,山的至高处有一线栈道直插苍霄,只可见一线“青冥”之光。最深处深不见底,至高处茫茫微光青冥,重重关山,气势逼人。总的来说,词的首句对仗工整,不仅将“高险”体现在现实空间中,也将“高险”写入了读者的想象空间,虚实交叠,实现空间的拓展,引发无穷遐思。

师生作为自发的诗歌阅读主体,只有遵循学生身心发展规律,依赖自身身体的感官与现实经验,以“具身”形式探索文本意义,才能突破显性表层,用敏锐的艺术视觉去体验诗词隐性的中层与深层意蕴,突破了直觉的朦胧感,挖掘出有序的审美“语言”。正如伽达默尔所说“一切的话语都是桥,又同时是墙”,笔者在古诗词文本解构的路上有了一些新发现,也可能同时遮蔽了一些别的东西,“内涵永远不可能全面”,但师生至少不再被动地接受文本,不再缺乏“感知”学习,就是本文不可估量的意义。

至此,将具身认知的审美体验路径引入课堂,让学生打开身体的认知,激活身体的图式,交互具身的环境,参考统编版必修上册第三单元的“文学短评”学习任务,引导学生从小处切入,鉴点聚焦,重赋语言的敏感与激情,生成古诗词的美味。

注释:

[1]许先文.语言具身认知研究[M].北京:人民出版社,2014:79.

[2]汝信.论西方美学与艺术[M].桂林:广西师范大学出版社,1997:185.

[3]曾大兴.用文学地理学的方法分析诗词的时空结构[J].广州大学学报,2016(15):78.

[4]翰林德.境生象外[M].上海:三联书店,1995:109.