基于“读写一体”的思维提升策略

摘要:新课标的语文核心素养已深入人心,但是在“思维提升与发展”一维的研究和实践上似乎不得要领。然而统编版教材全新的单元编排方式,为基于“读写一体”的思维提升与发展提供了有利条件。本文通过研究统编版教材大单元文本的逻辑关联,提出思维发展分理解、综合、洞察和分析四个层次,通过“读”出来的逻辑思维、辩证思维,来表达创造性思维。“读写一体”是促进思维能力和表达能力发展的有效方式。

关键词:读写一体;思维提升;策略

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》提出的语文学科四个核心素养,现在已经深入人心。然而在新课程具体实施的时候,这四者被重视的程度不平衡。“语言建构与运用”和“审美鉴赏与创造”相对容易挖掘,便于开展言语活动和语言实践;“文化传承与理解”一般为人所忽视,课堂教学不易进入这个层面;最想多用力出成效的是在“思维提升与发展”,因为这关系到阅读和写作的水平,但是不知道抓手在哪里,往往流于形式、浮于表面。

与新课程标准相配套的是统编版教材。统编版教材与之前的各版本的教材最大的区别,就是将教材内容和课程目标统一起来,强化了各任务群和语文核心素养之间的联系。有些单元的内在编排方式也发生了根本性改变。比如阅读和写作一体设计,使整个单元内原本没有关联的孤立文本,变成了“读、思、写”有机融合的系列任务。

语文教学要有效,阅读写作水平要提高;而阅读写作水平要提高,思维能力先要发展和提升。而“读写一体”方式对思维提升和发展起着非常重要的作用。

一、“读写一体”的真实内涵

“读写一体”来源于“读写结合”。虽然不同的专家学者对语文教学的认识有各自的理解,但对语文教学需要将“读”和“写”结合起来却是共识。叶圣陶先生就认为“读写结合”是提高阅读和写作能力的根本办法。“阅读与写作是一贯的,阅读得其法,阅读程度提高了,写作程度没有不提高的。”[1]“读写结合”如此重要,但怎么结合呢?是不是读了一篇,学了作者的结构方式和语言表达,结合作者的思想情感,自己模仿写一篇就算结合了呢?或许不少一线的语文老师都是这么认为,也是用这样的方式在进行作文教学的。当然我们不能说,这样的“读写结合”不能叫“结合”,但肯定不是真正的“结合”。真正的“结合”应该是“读写一体”。

北京师范大学张秋玲教授对“读写一体”作了新的阐释。她认为:“读”是“写”的前提和基础;“读”是在学习他人如何发现问题、分析问题、论证问题,“写”是利用从“读”中学来的方法,积累的语言和形成的思想,然后用自己的文字向他人表达自己的思考。[2]统编版普通高中语文必修(上)教材的课文编排,不再像以往那样以单篇成课,有的以主题、内容聚合,有的以文学体裁或文章体裁聚合,有的以促进思维发展聚合。以主题、内容聚合的如必修(上)第一单元的青春主题,以文体聚合的如必修(上)第二单元的新闻通讯,以促进思维发展聚合的如必修(上)第六单元对学习的认识。这三种类别都可以促成“读写一体”,但从语文核心素养发展的角度和新课程、新高考对考生思维考查的层面来说,认真研究不同作者从不同角度对同一概念分析、论证,从而促进思维能力和表达能力的发展才是真正能让“读写一体”发生的有效方式。

二、思维提升的四个层次

美国人格兰特·威金斯和杰伊·麦克泰格合著的《追求理解的教学设计》提出了需对“理解”的真正理解的观点。他们认为“理解”不是一个“知道”的概念,而是能讲授、能使用、能证明、会联想、会解释和会辨析,包含解释、阐明、应用、洞察、神入、自知六个侧面。[3]他们所谓的“追求理解的教学”实质就是注重学生思维、提升其思维层次的教学。

在具体的运用统编版教材教学的实践过程中,我们发现,学生的“理解”(即思维)不是平面延展的,而是纵向推进的。换言之,思维的发展是体现出层次性的。所以我们将格兰特·威金斯和杰伊·麦克泰格的观点进行了修正。学生在具体的学习过程中的思维,由浅入深分为理解、综合、洞察、分析等四个层次。按照这四个层次循序渐进,既能让学生获得阅读技能,更能让学生获得思维的训练,进而提升写作的水平。

所谓的理解,就是学生把单元给定的篇目都能完整准确地理解作者的写作内容、思路和意图。所谓的综合,就是学生将单篇所学的内容进行逻辑联合,进而形成单元大概念(大主题)。所谓的洞察,是指学生运用批判性思维,对大概念的各项外延作全面的辩证的思考。所谓的分析,是指学生运用单元学习所得的概念内涵、外延以及辩证思维进行写作训练。这四个方面,由“读”到“写”,以“写”促“读”,两者有机结合,就能达到“读写一体”境界,并发挥其真正的效用。

三、思维提升的实践策略

根据前面所述的“读写一体”内涵及思维提升层次,此部分我将以统编版普通高中语文必修(上)教材第六单元为例,来具体展示基于“读写一体”的思维提升策略。

(一)理解

《劝学》开门见山提出“学不可以已”这个中心论点,表明学习的重大意义。文章第2段连用五个比喻来说明学习可以改变自己、提高自己,论述学习带来的意义和影响。第3段用借助外物可以加速和便利说明学习的巨大作用。第4段用多个比喻来证明学习需要积累、坚持和专心。荀子认为人性本恶,所以要强调后天学习的重要性,强调道德教育对人的深刻影响。

《师说》也是开宗明义先把“古之学者必有师”的观点亮出来,然后明确为师的职责,进而阐述择师的态度和标准。文章第2段三层对比,批判社会上“耻学于师”的不良风气。第3段引孔子从师的态度,进一步阐述从师的必要性和依道从师的道理。第4段说明写作的缘由。韩愈此文是在重门第、轻师承的背景下创作的,具有很强的现实和历史意义。

《反对党八股》是一篇关于如何进行语言学习和运用的文章。毛泽东认为“党八股”文风藏污纳垢,秉承教条主义、经验主义,脱离群众、破坏团结,是主观主义和宗派主义的一种表现形式,必须加以反对。“空话连篇,言之无物”“装腔作势,借以吓人”“无的放矢,不看对象”着重从文章内容的角度剖析,“语言无味,像个瘪三”“甲乙丙丁,开中药铺”是从文章的形式角度解析,“不负责任,到处害人”是从作者责任心的角度分析,最后两条概括党八股的严重危害。

《拿来主义》是针对如何学习和对待文化遗产、外来文化而写的。鲁迅先破后立,批判了“闭关主义”“送去主义”和“送来”文化,旗帜鲜明地提出“要运用脑髓,放出眼光,自己来拿”,是为“拿来主义”。文章以“大宅子”为喻,进行形象化说理,批判了三种错误态度。最后强调拿来主义的正确态度、先决条件和影响意义。

《读书:目的和前提》一开篇就探讨,人对于精神和心灵完善的追求(即教养),不追求任何目的,本身就有意义。而获得教养最重要的途径就是研读世界文学。研读世界文学需要读者认识自己和认识作品。然后现身说法,用自己的阅读经历和体验来表明阅读的魅力和巨大的收获。最后他指出,面对无尽的书籍和有限的时间,我们必须读杰作。黑塞认为,最有效的学习就是阅读。

《上图书馆》按时间顺序串联起作者不同时期在图书馆阅读的经历和感受,表达了阅读对人心灵的启迪和丰盈,是文化延续文明进化的重要手段。以西蒙娜·德·波娃的话引出作者在图书馆读书之乐,然后便以图书馆为线索串起各种读书经历和感受,中学时代的“公书林”、大学时代的清华图书馆、留学时期的包德林图书馆和英国圆形图书馆都给了他愉悦和美好,让他走出苦闷,走向灿烂。

(二)综合

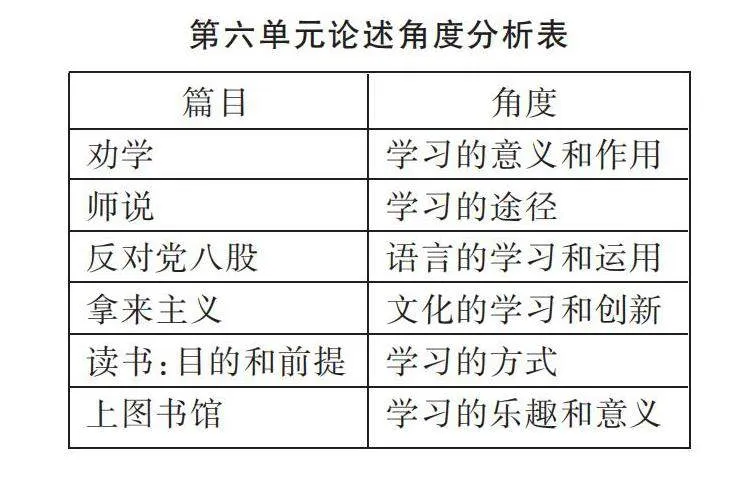

以上六篇文章,学生或通过精读或通过泛读,已经能比较完整准确地理解内容、思路和意图,然后教师需要将这些内容进行逻辑联合,形成单元大概念(大主题)。第六单元的单元导读明确指出:本单元从不同角度论述有关学习的问题。其实,编者已经明确,本单元的大概念(大主题)是学习。教师需要做的是:在学习的大概念下,明确本单元关于学习的逻辑外延。在课堂教学的时候,以表格的形式用PPT呈现,使学生了然于胸。

围绕学习这个大概念,不同的作家立场和视角不同,生成了不同的逻辑外延。如果进行归类的话,《劝学》《师说》可以分为一类,它们在普遍地抽象地谈论学习:学习是重要的,学习是需要老师的,没有说在哪个门类学习。《反对党八股》和《拿来主义》可以分为一类,它们把学习的范围缩小了。拿来主义谈文化学习,是学习里面很小的一块;《反对党八股》更小,语言是在文化里面的一小部分。《读书:目的和前提》《上图书馆》探讨学习的范围也不大,读书固然是学习的一种,但不是全部,它们把“读书”这一种方式作为学习最主要的途径。通过逻辑梳理,我们发现,“学习”这个大概念的涵盖面很广,有的作家在宏观层面展开论述,有的作家在中观层面论述,有的则在微观层面论述。语文核心素养里关于思维发展与提升提到:思维发展与提升是指学生在语文学习过程中,通过语言运用获得直觉思维、形象思维、逻辑思维、辩证思维和创造思维的发展。[4]此处在文本理解基础上的概念综合,就是逻辑思维发生的重要起点。所以思维发展第二层次“综合”对于思维升阶的作用至关重要。接下去的“洞察”(辩证思维)和“分析”(创造思维)就是在这一层面的基础上发生的。

(三)洞察

洞察就是学生运用批判性思维,一方面全面审视第六单元全部文本,去挖掘未被呈现的学习外延;另一方面,辩证(正反)地思考学习的积极意义和可能带来的消极影响。

教师可以启发学生,除了我们在第六单元里学到的关于学习的论述,还有哪些关于学习的论述未被教材和编者提及和呈现?《读书:目的和前提》《上图书馆》偏重于知识的学习、道德的修养,《拿来主义》和《反对党八股》在阐述文化语言方面的学习,还可以有哪些方面的学习呢?学生能很快发现,还有技能的学习,制度的学习,精神品质的学习,学习方法的学习……每一个大类还可以再分小类。比如文化可以分为物质文化和非物质文化,而非物质文化就不胜枚举。毛泽东的《反对党八股》切入点很小,文化里面的一个点,写起来就很实,对学生模仿着创作意义就很大。

教师还可以启发学生,我们在《劝学》《师说》里学到的学习和从师的意义都是正面的积极的,有没有存在负面的影响呢?学生很快就反应:范进中举。《儒林外史》和《聊斋志异》里有大量的例子表明死读书、为功利目的等读书的负面影响。有学生还举出庄子的名言:吾生也有涯,而知也无涯;以有涯随无涯,殆矣!从师就一定积极吗?有的老师扼杀了学生的创造力和想象力,甚至侵害其身体毒害其灵魂。齐白石说:学我者死,似我者生。从师也要看对象,也要有一定的度。

通过这些启示,这样辩证的观念在学生心中就建立起来了。学生会认识到概念可以抽象概括,也可以归类和分析;会认识到观点是单角度还是多角度的,是个别的还是普遍的,是孤立的还是全面的;会认识到矛盾在一定程度上是可以转化的。这就是辩证思维的发展。

(四)分析

我们这里讲的分析,实际上说的是学生的写作,是学生运用单元学习所得的概念内涵、外延和辩证思维进行写作训练。这是“读写一体”的灵魂所在。前面的三级思维主要是通过“读”来获取,这一级的“分析”就是通过“读来的”思维,迁移到同主题或其他主题上去,然后运用语言将思维表达出来。“分析”主要通过三种方式进行。第一种是概念的内涵分析,即分析大概念的特有本质属性。比如对第六单元里的“学习”概念进行分析发现,学习需包含学习主体、学习客体和学习媒介三个方面。《劝学》《拿来主义》主要从学习主体方面来说,《师说》《读书:目的和前提》《上图书馆》主要是从学习媒介来说,《反对党八股》主、客和媒介兼有。第二种是概念的外延分析,即将大概念划分成小概念。比如“学习”大概念分出“文化学习”的下位概念,“文化学习”的概念又分出“语言学习”的下位概念。第三种是辩证分析,即全面地、联系地、辩证地思考问题。拿单篇来说,《拿来主义》一文认为不是所有的文化都是可以学习的:糟粕要弃,精华要取;拿整个单元来说,哪些角度切合学生的实际,哪些学生熟悉的角度没有涉及,有没有存在“过”和“不及”的问题。

2022年北京卷高考作文题目考的就是和“学习”大概念相关:“学习今说”。以下是作文原题:

古人说,“学不可以已”,重视学习是中华民族的优良传统。在当代中国,人们对学习的理解与古人有相同之处,也有不一样的地方。

请以“学习今说”为题目,写一篇议论文。可以从学习目的、价值、内容、方法、途径、评价标准等方面,任选角度谈你的思考。

要求:论点明确,论据充实,论证合理;语言流畅,书写清晰。

这篇高考作文简直就是为统编版普通高中语文必修(上)教材第六单元量身定制的作文训练题。题目的要求里对“学习”大概念的内涵做了大致的解析,即从学习目的、价值、内容、方法、途径、评价标准等方面来谈思考。

如果用我们“分析”的方式进行逻辑思考,作文要求考生写“学习的……”而非(……学习),所以是以内涵方式的分析。内涵式分析法将学习概念分为学习主体、学习客体和学习媒介三个类属。学习目的和价值属于学习主体,学习内容等属于学习客体,学习方法、途径属于学习媒介。时代的变化、科技的发展让学习的主体、客体和媒介都发生了极大的变化,尤其是学习客体和媒介。所以“学习今说”的“今”字可以先从学习客体媒介开始做文章。正如一个学生所写:

新兴技术手段的运用,又使得这些知识铺天盖地地呈现在我们眼前。如互联网与小视频的兴起,将生活中的方方面面带到人们的面前。从大山深处的刺绣工艺,到各地菜肴的制作手艺,再到一些小众职业的介绍宣传,人们获取了新知、遇见了各式各样的生活与工作方式,也丰富着自己对世界的思考、对自身兴趣的挖掘。

在此基础上,再运用辩证思维进行分析。主要体现在学习主体、客体和媒介之间的对立统一。知识的泛在化和获取知识的便捷性,让人们不懂珍惜知识的获取和从师的可贵;知识的碎片化和无限性又让人们或陷入无所适从,或功利“内卷”。所以学习主体不变的价值追求至关重要。然而价值追求不是生吞活剥前人所言,新时代必然赋予其全新的精神意志。

经过一段时间的实践,班里学生的思维能力得到锻炼,思维水平得到显著提升,相应的阅读和写作能力也得到大幅的提高。教学实践证明,基于“读写一体”的理解、综合、洞察、分析四层思维升阶训练是值得推行的。

注释:

[1]叶圣陶.叶圣陶语文教育论集[M].北京:教育科学出版社,2015:43.

[2]张秋玲,蒋玉涵,牛青森,张曼,申丽娜.统编版普通高中语文(必修)教科书“读写一体”的编写理念[J].新课程评论,2020(09):13-22.

[3]格兰特·威金斯,杰伊·麦克泰格.追求理解的教学设计(第二版)[M].上海:华东师范大学出版社,2020:37,92-116.

[4]中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020:4.