古天文学知识与古典文学作品解读

摘要:古人的诗文作品中,往往蕴含着丰富的天文学知识。故要深度解读这些作品,就需要对古代的天文学知识体系有所了解。首先,古人在天象观测的基础上,构建起以五宫为内容的星官体系,而古诗文中众多与天文学相关的典故,就是星官体系的反映。再者,古人还将天上的星官与地上的人事进行关联,由此形成了星次分野理论,这一理论在古诗文作品中应用颇广。另外,古诗文作品中,还有古人对天体结构的书写,也值得重视。

关键词:星官;星占;天体结构;作品解读

古代的文人学者往往经史子集无所不通,故在他们创作的诗文中,蕴含着深厚的文化底蕴和丰富的学术信息。因此,要想读懂这些作品,除了具备简单的理解性知识外,还需要掌握拓展性知识和探索性知识等,这就需要引入其他学科的知识体系来实现。如在古代的诗文作品中,往往蕴含着丰富的天文学知识,像顾炎武即云:“三代以上,人人皆知天文。‘七月流火’,农夫之辞也;‘三星在天’,妇人之语也;‘月离于毕’,戍卒之作也;‘龙尾伏辰’,儿童之谣。”[1]因此,在文言文与古诗词教学中,引入古天文学知识体系,就显得尤为必要。

古代中国人很早就展开了对天文知识的探索,并建立起一套天与地、天与人的关系体系。据《汉书·艺文志·数术略》载:“天文者,序二十八宿,步五星日月,以纪吉凶之象,圣王所以参政也。”故可知,古天文学一方面是描述二十八星宿及日、月、五星运行规律的学问,具有科学性;另一方面,则是通过对星象运行规律的把握,为现实政治服务,具有人文性。故从这一意义上来说,天文学既是原始文明的起源,也是古代科学的起源。[2]

一、星官体系与古典诗文中典故的生成及解读

中国的天象观测,起源很早。相传在颛顼时,就已设有专门观测大火星的“火正”。而《尚书·尧典》更记载了帝尧“命羲和,钦若昊天,历象日月星辰,敬授人时”。如果说单凭文献记载还不足以采信的话,那么2005年在陶寺遗址发现的观象台,则证明了记载的真实性。据学者研究,陶寺观象台是世界上最早的天文观象台,很可能设在“尧都平阳”时期。[3]这表明,最晚在帝尧时期,已有了专业的观测人员和天学机构。

而在甲骨文中,已有了很多星名和日月食的记载。至春秋战国时期,古代天文学体系得以奠定。据统计,在《尚书》《诗经》《左传》《国语》等先秦典籍中,记录的星名有190多颗。秦汉时期,天文学体系已经十分成熟,司马迁著《史记》有《天官书》,成为后代修正史必列《天文志》的起端。《天官书》的贡献在于,一方面对以前的天象观测做了总结,记录的星名有558颗之多;另一方面则对天上的星座进行划分,并模仿人间官制,建立了一套星官体系。唐人司马贞在《史记索隐》中说:“官者,星官也,星座有尊卑,若人之官曹列位,故曰天官。”

星官,其实就是中国天文学中的星座,又被称为星宿。《范进中举》:“如今却做了老爷,就是天上的星宿。”“天上的星宿是打不得的。”古人迷信,认为现世中能取得功名的人,都是由天上的星宿降生。在中国传统的星宿中,最常见的是北斗和二十八宿。《天官书》就以这两大星宿为基础,将星空分为了五宫。其中,将北极附近的星称为中宫;二十八宿则分属于四方,称为东南西北四宫,即东宫苍龙、南宫朱鸟、西宫咸池、北宫玄武。

(一)中宫天极

《史记·天官书》言:“中宫天极星,其一明者,太一常居也。”天极星就是北极星,又称北辰。古人非常重视北极星,因在天空中看起来是恒定不动的,又因为它被众星拱卫,所以被视为中宫之首,被当做众星的帝王。《论语·为政》:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。”就是看重了北辰的中心地位。《春秋繁露·奉本》就说:“星莫大于北辰。”北极星是北方的标志,古人通过它可以指示方向。而北斗被视为北辰的帝车,《天官书》说:“斗为帝车,运于中央,临制四乡。”北斗是由天枢、天璇、天玑、天权、玉衡、开阳、摇光七星组成,因形似舀水的斗,故称。其中,摇光、开阳、玉衡三星为斗柄,天枢、天璇、天玑、天权四星为斗勺。而天枢、天璇两星又指向北极星。之所以被当做“帝车”,正是因为地球的自转,使北斗星在不同的季节会出现在天空不同的方向,看起来就像围着北极星转动。古人则通过对斗柄所指方向的不同,来确定四季。像《鹖冠子·环流篇》说:“斗柄东指,天下皆春,斗柄南指,天下皆夏,斗柄西指,天下皆秋,斗柄北指,天下皆冬。”更具体来说,古人通过斗柄旋转时所指的位置确定二十四节气,而斗柄旋转一周,标志着一年的完成。《古诗十九首·明月皎夜光》:“明月皎夜光,促织鸣东壁。玉衡指孟冬,众星何历历。”这里用玉衡代之斗柄,说斗柄指向孟冬的位置。但这个孟冬并非指今天的孟冬,因为汉初是以夏历的十月作正月的,故这时的孟冬应该是夏历的七月份,所以当时还有促织(蟋蟀)在鸣叫。

另外,位于斗柄和斗勺连接处的天权星又叫做“文曲星”。在古人的观念中,它是专司文运的。在传说中,宋代的范仲淹、包拯等都是文曲星下凡。《范进中举》中胡屠户也说:“这些中老爷的都是天上的文曲星。”说的就是通过文章考试,进入朝廷做官的大臣。因北斗形似酒勺,也成为文人墨客吟咏的对象。屈原《九歌·少司命》:“操余弧兮反沦降,援北斗兮酌桂浆。”柳宗元在《小石潭记》中也用“斗折蛇行”来形容小溪的曲折蜿蜒。这些都是对北斗的形象化描写。

(二)东宫苍龙

二十八宿并非二十八颗星球,而是古人在观测日月和五星的运行时,所划分的二十八个星区。每一星区都包含着数十个星座。可以说,二十八宿基本代表了整个天球,朱熹即言:“天本无体,只有二十八宿便是天体。”[4]为了形象化地说明,古人又将二十八宿与四象联系起来。其中,东方由角、亢、氐、房、心、尾、箕七宿组成,共四十六个星座。将这七宿联系起来,好像一条龙,如角宿像龙角,氐、房两宿像龙身,尾宿像龙尾。

七宿中,每宿都有好几个星座组成,一般选取一个星座作为整个星宿的代称。像亢宿就由六个星座组成,即亢、大角、折威、摄提、顿顽、阳门。这六座中,最有名的是“摄提”座,包括六颗星。在古文献中,“摄提”一词有不同的含义。一方面是我们所说的星座名,同时又是岁星、太岁等的代称,以致于经常引起人们的争论。屈原《离骚》在介绍自己的生平时,就提到“摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降”。学者们以此为依据,考察屈原的生辰,就得出不同的结论。之所以如此,就是对“摄提”的不同理解造成的。像王逸认为“摄提”是太岁的代称,所依据为《尔雅·释天》“太岁在寅曰摄提格”,认为屈原生于寅年、寅月、寅日;而朱熹则认为“摄提”是星名,所依据为《史记·天官书》“摄提者,直斗杓所指,以建时节,故曰摄提格”。迄今为止,关于屈原生平的说法,已经有十几种之多,故这一问题的解决,恐怕还要期待新材料的出现。[5]又如心宿,由两个星座组成,即“心”和“积卒”。心座共三颗星,故又称三星,其中的第二颗星因特别明亮,又被称为大火。早在四千年前,古人用此星来纪时,从而形成了所谓的“火历”。[6]大火经常出现在古文献中,像《诗经·豳风·七月》里就有“七月流火”的说法,现代人经常误解其意,以为用来形容夏天的炎热。其实这是错误的,这里的七月并非夏历七月,“流火”说的则是大火星从正南方慢慢滑向西方。这一情况的发生,其实在夏历的八九月份,天气已经逐渐转凉了。再如箕宿,由三个星座组成,为箕、糠、杵,《诗经·小雅·大东》:“维南有箕,不可以簸扬。”正因为“箕”由四颗星组成,形状像簸箕,而“糠”由一颗星组成,像簸箕里扬起的米粒。

(三)南宫朱鸟

朱鸟又叫朱雀,由井、鬼、柳、星、张、翼、轸七宿组成,共四十二个星座。其中,柳像鸟嘴,星像鸟颈,张像鸟嗉,翼像翅膀,共同组成一只展翅飞翔的大鸟。

七宿中,井宿包含十九个星座,较有名的有天狼、弧矢等,屈原在《九歌·东君》中说:“举长矢兮射天狼。”后苏轼又化用这一典故,在《江城子·密州出猎》中提到“会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。”天狼星是天空中最亮的一颗星,但古人却将其视为恶星,《晋书·天文志》载:“狼一星,在东井东南。狼为野将,主侵掠。”故苏轼用以代指侵略北宋的西夏和大辽。而弧矢又名天弓,由九星组成,其中八星形似弓,外面的一星似箭,直指西北方的天狼星。又有老人星,亦称南极老人星,就是我们常说的寿星,在神话故事中,他被塑造成一个长头大耳短身躯的仙人形象。在《全唐诗》中,提到或专门吟诵老人星的就有11首之多,可见它被当作一种长寿吉祥的象征而被人们所称颂。

(四)西宫咸池

在《史记》中,与西宫相配的是咸池。至晚在东汉时,才将以白虎配属西宫。西宫包括奎、娄、胃、昴、毕、觜、参七宿,共五十四个星座。与其他各宫不同,白虎的形象原由觜、参两宿组成。在古代的星图中,觜、参两宿组成的形象,像一张虎皮悬挂空中。其中,觜宿三星形似虎头,参宿有四星形似虎身。[7]

西宫诸宿中,较著名的星座有昴,共七星,又名旄头。唐李贺《塞下曲》:“秋静见旄头,沙远席羁愁。”有人就认为,昴在仲秋月份出现,正值秋收季节,[8]故李贺在秋季才能见到此星。昴宿因在西方七宿中居正中,故又称“西陆”。《尔雅·释天》也说:“西陆,旄也。”而且西陆也是秋天的代称,骆宾王《在狱咏蝉》之“西陆蝉声唱”,说的就是秋天的蝉鸣。另外,还有参宿,《左传·昭公元年》记载过一个关于参宿故事,说高辛氏有两个儿子,一个叫阏伯,一个叫实沈,关系非常不好,经常争斗。高辛氏没有办法,就将阏伯调到商丘,主管辰星,因为那里是商人的地方,因此又叫商星;又将实沈调到大夏,主管参星。因两星一东一西,此起彼落,从此再也没有见面的机会。所以杜甫在《赠卫八处士》就用“人生不相见,动如参与商”,形容与朋友相会之难。

(五)北宫玄武

四象之中,以玄武与北宫相配。玄武是一种由蛇龟共同组成的动物。北宫七宿,为斗、牛、女、虚、危、室、壁,共六十五个星座。其中,斗宿由十个星座组成,而“斗”是玄武元龟之首,由六颗星组成,因状如北斗,故称。因在北斗星之南,又称南斗。《诗经·小雅·大东》:“维北有斗,不可以挹酒浆。”说的就是南斗,而非北斗。

在古诗文中,常常斗牛二宿并提。像王勃《滕王阁序》说:“物华天宝,龙光射牛斗之墟。”苏轼《前赤壁赋》:“壬戌之秋,七月既望。……少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。”前一典故,跟分野有关,我们后文再讨论。而后一说法,则完全没有依据。有人就认为这是苏轼的“信笔乱写处”,因为“七月,日在鹑尾。望时日月相对,月当在娵訾,斗牛二宿在星纪,相去甚远,何缘徘徊其间?坡公于象纬未尝留心,临文乘快,不复深考耳”。[9]按娵訾即室、壁二宿。据考证,此赋作于神宗元丰八年七月十五日,即公元1082年8月11日,苏轼正被贬黄州(今湖北黄冈)。用现代技术还原黄州当时的天象,月亮初生正在危、室二宿之间,与斗、牛二宿相隔很远。[10]正因为苏轼不懂天文学知识,才出现了这样的错误。

另外,值得一提的是牛宿里的牵牛和织女两星座。一方面,两星座是古诗文经常吟诵的对象。如《古诗十九首》有“迢迢牵牛星,皎皎河汉女”,杜牧的《秋夕》有“天街夜色凉如水,卧看牵牛织女星”等。另一方面,古人又为两星座编造了一个凄美的故事,成为四大民间传说之一。但需要指出的是,牛宿所包含十一个星座中,却有两个牵牛:一个是牛,共六星;另一个是河鼓,共三星。都被称为牵牛。《史记·天官书》:“牵牛为牺牲,其北河鼓。”是以牛为牵牛;而《史记·索隐》引《尔雅》又说:“河鼓谓之牵牛。”之所以如此,可能跟古人观象授时有关。早期时,古人仅以河鼓为牵牛,其与织女隔银河遥遥相对。但河鼓三星是中星,用于观象授时非常不方便。因此,古人就取黄、赤道附近的牛宿来代替它,而原来的牵牛改称为河鼓。[11]后来,受牛郎织女传说的影响,均以河鼓为牵牛。所以,我们在解读古文献时,对牵牛星要仔细分辨,如果搞不清楚,就很容易出现错误。

二十八宿的出现很早,有些星名在甲骨文中就已经出现了。较完整的二十八宿体系出现在《周礼》之中。而通过对二十八宿的简单介绍,我们可以了解古人建构星官体系的思路:即将人世间的事物与天上的星座相比附,小至生产生活中的常见事物,如南宫的弧矢是以猎具命名,北宫斗宿的农丈人,是以人命名等;大至人间的政治机构和社会组织,像帝、太子、五诸侯、华盖、灵台等,这多出现在三垣体系里。三垣体系成型较晚,完整的提法最早见于唐代初年的《玄象诗》。三垣即紫微垣、太微垣和天市垣,是环绕北极靠近头顶的天空的星象。其中,紫微垣是以北极星为中心的周围星区,居北天的中央;太微垣是指紫微垣以南,南宫张、翼、轸等星以北的星区;天市垣则是指紫微垣以南,东宫房、心、尾、箕等星以北的星区。唐人王希明的《步天歌》,就以“三垣二十八宿”的分区法,将整个星空划分成31个星区,这标志着星官体系的最终确立。

二、星占学说在古典文学作品中的应用

在恒星观测的基础上,古人又发展出一套星占学说。星占的基础,首先是对天上的星官进行划分,然后再与地面上的事物相联系。《史记·天官书》说:“天则有日月,地则有阴阳。天有五星,地有五行。天则有列宿,地则有州域。”其实,将天上的星宿与地上的州域相比拟,就形成了星次分野理论。

先说星次。古人认为岁星十二年运行一周天,因此,按照岁星的运行轨迹,将黄道附近的周天分为十二等分,叫做十二次。据《汉书·律历志》,十二次的名字依次是:星纪、玄枵、娵訾、降娄、大梁、实沈、鹑首、鹑火、鹑尾、寿星、大火、析木。这颇类似与国外的黄道十二宫。十二次的确立,除了用于岁星纪年外,还用以标记不同季节中太阳的位置,来说明节气的变换。像星纪的起点为大雪,中点为冬至,其余依次类推。另外,古人还将十二次与十二辰、十二地支、二十八宿等对应起来,用在分野理论中。

所谓“分野”,就是将天空划分为不同的天区,如前面的十二次。然后将各天区跟地上的行政区域相对应。再通过对各天区天象情况的观测,去了解各地区的祸福吉凶、丰歉灾异情况。分野理论起源很早,在《周礼·春官》中就专设“保章氏”一职,“以星土辨九州之地,所封封域,皆有分星,以观妖祥”。而在《左传》《国语》等书中,更有对分野理论的具体应用。至秦汉时,这一理论已经非常成熟。

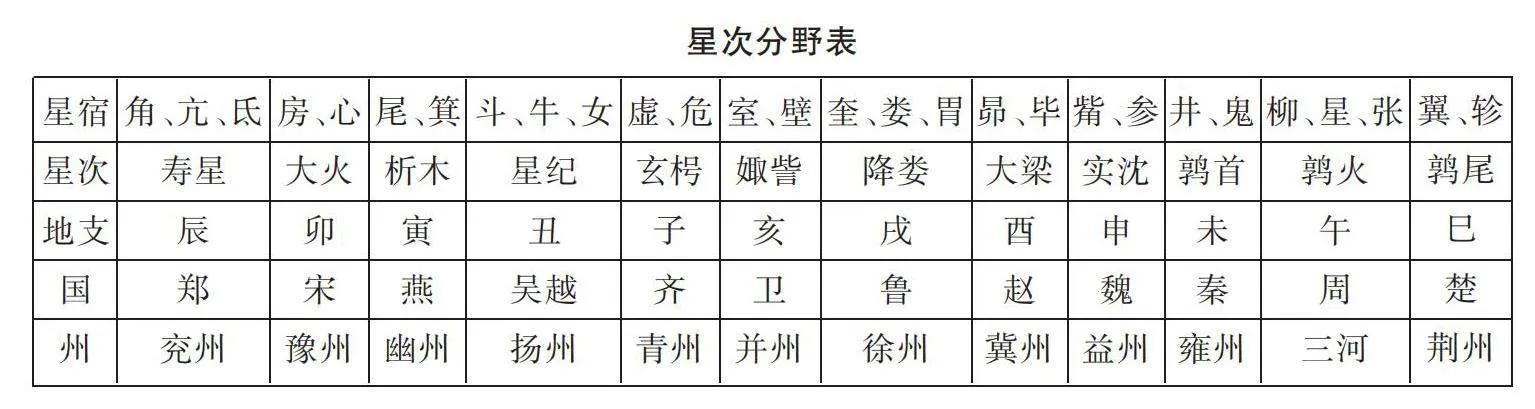

至于分野的分配方法,有不同的记载。如有按五星分野的,如《史记·天官书》;有按北斗七星分野的,如《春秋纬》;有按十二次分野的,如《周礼·春官·保章氏》郑玄注;还有按二十八宿分野,如《淮南子·天文训》。直到唐代李淳风作《晋书·天文志》时,将各分配方法加以综合,形成了最规范的分野方法。他先将十二次和二十八宿对应起来,同时还与十二地支相次,再去对应十二国和十二州。对此,我们列表如下:

了解这一配对模式,我们就能解释古文教学中的很多问题。像王勃《滕王阁序》中就两次使用了分野理论:首先,他在文章开头说“星分翼轸”。由上表可知,翼、轸是楚地荆州的分野,而滕王阁在今天的南昌市,于古属豫章郡。据《汉书·地理志》记载,豫章在吴地,那么,这个分野的使用好像是错误的。而后面他在夸耀豫章古郡的历史时,又提到“物华天宝,龙光射斗牛之墟”。这是化用了《晋书·张华传》里的一个典故,说晋初之时,吴国未灭,斗牛之间经常有紫气出现,很多人以为这是吴国强盛的标志,但张华却不以为然。在灭吴之后,他请精通天文学的雷焕来观察,雷焕说这是宝剑之精上彻于天。后来,果然在豫章丰城监狱的地下掘出两把宝剑,一为龙泉,一为太阿,然后斗牛之间的紫气就不见了。可见,豫章的分野其实在斗牛之间。王勃使用这一典故,说明他还是了解分野理论的,但为什么会在同一篇文章中出现两种不同说法呢?其实,这正是王勃博学之处,因为据清人顾栋高的考证,南昌在春秋时属于楚国,[12]后来才被划为吴地。所以,罗隐《中元传》就记载王勃作此序,在提到“星分翼轸,地接衡庐”时,被都督说成是“故事也”,[13]可能指的就是春秋时属楚之事。

同样,李白的《蜀道难》也用到了分野理论:“扪参历井仰胁息,以手抚膺坐长叹。”参宿为蜀地(益州)的分野,井宿是秦地(雍州)的分野,这说明蜀道跨两州之地。至于说“扪参历井”,则用夸张的说法,说明了蜀道盘踞于川、陕之间的高山之上,只要一伸手就能摸到天上的星星。这都是用二十八宿为分野的代表。还有用十二次为分野的,像庾信《哀江南赋》:“以鹑首而赐秦,天何为而此醉。”则说鹑首是秦国的分野。

其实,星官体系和分野理论的确立,目的都是为了“以观妖祥”,也就是用于星占学。但星占学所包含的范围,却并非只有两者那么简单。星占学的起源很早,当古人开始对天象产生兴趣时,星占学就开始产生了。但其理论的成熟,则是古人的天命观不断发展的产物。在古人的心目中,天并非只有自然属性,还是个人格化的存在,与人存在着相互感应的关系。天的一举一动都会对人间的事物产生影响,所谓“天垂象,见吉凶,圣人象之”,[14]即天上的星象之变,能够预示人间的吉凶。而随着星占学的不断政治化后,逐渐成为行政操作的重要参照系。《隋书·经籍志》:“天文者,所以察星辰之变,而参于政者也。”可以说,星占对统治者而言,就像一把双刃剑。统治者一方面将星占之学列为禁脔,使之成为重要的统治工具;另一方面,又畏惧天象示惊,必须遵从天意,以免政权得到颠覆。

星占的内容很丰富,可以说达到了“无星不占”的地步。只要是能观测到的星象,都可以与人事相联系。但其大致类型,可以分为:

(一)七曜占

七曜,是指日、月和金、木、水、火、土五星。其占卜方式,一方面是通过对星体本身的观察进行占卜;另一方面,则是通过观察星体的运行情况进行占卜。对星体本身的观测,主要包括星体亮度、颜色和大小等,如太阳的亮度发生变化,就代表着人事或政治的变动。《开元占经》引《黄帝用兵要法》说:“日濛濛无光,士卒内乱。”日光不明,就会发生士兵叛乱;而日光明亮,则是政治修明的征兆,《尚书·考灵曜》就说:“五政不失,日月光明。”而对星体运行情况的占卜,则是观测星体的运行轨道是否正常和当星体靠近不同的星官时,会对地上的事物产生影响。如当五星遵从各自的轨道时,天下安定。五星在运行时相互干犯,则说明会有灾祸发生。中国有一个非常凶险的天象,叫做“荧惑守心”。荧惑是火星的代称,当它运行到二十八宿的心宿附近时,就代表着地上的君主会有灾难。《史记·秦始皇本纪》记载秦始皇三十六年,曾出现过一次这样的天象,当时就有一颗陨石掉到了地上,上面就刻着“始皇帝死而地分”几个字,后来果然“张楚并兴,兵相跆籍,秦遂以亡”。[15]正因为如此,后人就屡屡伪造“荧惑守心”的天象,来警戒帝王,使其约束自己的行为。[16]即便是现在较常见的自然现象日食和月食,在古人看来,也代表着上天对君主的警示。

(二)恒星占

恒星占主要表现在两个方面:一是通过恒星本身的颜色、亮度形状等进行占卜。像前面提到的天狼星,《史记·天官书》:“其东有大星曰狼,狼角变色,多盗贼。”张守节《正义》曰:“狼一星,参东南。狼为野将,主侵掠。占:非其处,则人相食;色黄白而明,吉;赤、角、兵起;金、木、火守,亦如之。”此星不在固定位置,就会出现人人相食的情形;颜色黄白而明时,才是吉祥的;但当出现狼角,颜色变赤时,就会有兵变。《开元占经》中就有大量关于二十八宿的占文,但其占卜模式不外如是。二则是运用分野理论进行占卜。《史记·天官书》记载:

秦之疆也,候在太白,占于狼、弧。吴楚之疆,候在荧惑,占于鸟衡。燕、齐之疆,候在辰星,占于虚、危。宋、郑之疆,候在岁星,占于房、心。晋之疆,亦候在辰星,占于参罚。

这就是以分野理论占卜各地吉凶的典型例证。以秦为例子,太白、狼、弧都是西天的星座,所以被当作秦国的占候。

(三)杂星占

杂星包括彗星、流星等星。一般当彗星出现时,古人都会将其被视为凶兆,因为彗星拖着一个长长的尾巴,因此又被叫做“扫帚星”。《乙巳占》卷八:“长星,状如帚;孛、慧星,粉絮浡浡然,皆逆乱凶悖之象。”长、彗、孛都是彗星的分属,都属凶星。在马王堆汉墓出土的《天文气象杂占》中,就绘有29个彗星的图形,其占文基本都是兵丧之类。[17]即便时至今日,人们还会把扫帚星视为不祥之兆。而流星,在古人的观念里,多被视为天帝的使者。像《乙巳占》卷七说:“流星者,天皇之使,五行之散精也。飞行列宿,告示休咎。”与彗星不同的是,流星并非都是凶兆,也有吉兆。《晋书·天文志》中将流星分为“天保”“地雁”“天雁”“人主之星”等,其中“天保”就是一种吉星,故“所坠国安,有喜”。但多数流星,还是被作为凶兆看待的,相传诸葛亮去世时,就有流星坠入军营。杂星种类很多,还有瑞星、客星等,在星占学中都占有很重要地位。

(四)其他

星占的含义,有广狭之分。广义的星占,还包括云占、气占、风角、梦占、雨占、雪占、虹占等。可以说,自然界的一切现象,都可以成为古人占卜的对象。以梦占为例,看似与星占没有任何关系。但当不同的星象出现在梦境中时,也成为预示人之吉凶的征兆。《周礼·春官》中专设“占梦”一官,其职就是“以日月星辰占六梦之吉凶”。在敦煌卷子里就有很多《解梦书》,有很多梦占的占文:如“梦见日,所求皆吉”;“梦见日月照,富贵”;“梦见流星者,宅不安”;“梦见北斗,有忧”等。由此,我们就能解释李白为什么在《行路难》中说“忽复乘舟梦日边”了,这里用了一个关于伊尹的典故,据《宋书·符瑞志上》:“伊挚将应汤命,梦乘船过日月之傍。”这就与梦中见日的占辞是一致的。

在古诗文中,有大量关于星占的内容。如《唐雎不辱使命》一文中就提到:“夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,苍鹰击于殿上。”“彗星袭月”属彗星占和月占。前文已讲,彗星出现是凶象,《天文气象杂占》记载有彗星出现,“人主有死者”;《乙巳占》卷八也说彗孛见,是臣杀君之象。正与专诸刺王僚之事相应。“白虹贯日”则属虹占和日占。传说燕丹刺杀秦王时,也有此象,《汉书·邹阳传》颜师古注引如淳说:“白虹,兵象,日为君,为燕丹表可克之兆。”虽然燕丹刺杀秦王没有成功,但聂政刺杀韩傀却成功了。故在君主看来,“彗星袭月”和“白虹贯日”,均为大凶之兆。

三、古典文学作品中的宇宙结构论

古人除了将宇宙视为一个神秘的存在外,还对其结构进行了讨论。据蔡邕的说法,东汉时“言天体者有三家,一曰周髀,二曰宣夜,三曰浑天。”[18]周髀说又叫盖天说,因保存在《周髀算经》中,故称。在当时,宣野说因为没有师法,很早就失传了。盖天说虽然被保存,但在考验天象时,多有失误,因此不常使用。只有浑天说较为准确,因此被立为官学。

在三种宇宙学说中,盖天说起源最早,据传在殷周之际就产生了。这是有一定道理的,因为古人的思维比较简单,就将宇宙结构概括为“天圆地方”:即天似张盖,地像棋盘,日月星辰点缀在张盖之上。北朝民歌《敕勒歌》说:“天似穹庐,笼盖四野。”就是典型的盖天说。后随着古人认知范围的扩大,“天圆地方”的说法逐渐受到怀疑。有人就对旧的盖天说进行了修正,至汉代作《周髀算经》时,得到了很大完善。其主要内容是:第一,从天地的形状和关系而言,天在上,像一个斗笠;地在下,像覆盖的盘子,两者均呈拱形,相距八万里。而斗笠的顶点是北极,北极之下相对应就是天地的中心。第二,从日月星辰的运行角度而言,日月星辰附着于天上,围绕北极平转。太阳一年四季的运行轨道不同,从而形成了二十四节气。第三,从昼夜变化而言,一方面太阳的出没与观测者的距离有关,当距人远时,不可见,为没;距人近时,可见,为日出。另一方面,太阳照射的范围是有限的,当能看到时是白天,看不见时是黑夜。

尽管盖天说中一些数据,如天地距离,太阳照射范围等,都是运用勾股定理得出的,所以蔡邕说“周髀术数具存”。但尽管如此,盖天说还是比较简单的,很多问题并不能得到合理解释,因此在汉代没有被立于官学。

与盖天说相比,浑天说对天文现象的解释更为合理,因此得到了很多人的支持,蔡邕即是支持者之一。这一宇宙学说的萌芽,在春秋战国时期,与名家对天地关系的哲学思辩有关。春秋时的邓析就提出了“山渊平,天地比”的观念,[19]即天与地是平等的,不存尊卑之分,是对盖天说“天尊地卑”观念的反拨。至战国时,浑天说有了进一步发展。《慎子》一书就开始对天体的结构进行讨论,认为“天体如弹丸,其势斜倚”,《庄子·天下篇》也载惠施有“天与地卑”“南方无穷而有穷”的说法,都是在天地为球形的基础上,建立起来的学说。但浑天说的完善,还是在西汉时期。据扬雄《法言·重黎》记载,武帝时的落下闳等人就以浑天说进行历法推算。这一学说的系统概括,还是见于东汉张衡所作的《浑天仪注》中,这一学说的要点是:

第一,从天地形状和关系而言:天地就像一个鸡蛋,天为蛋壳,地为蛋黄,天包裹着地。天地之间有水和气,两者“各乘气而立,载水而浮”。[20]周天三百六十五又四分之一度,一半盖于地上,一半环于地下。第二,从天体运行角度来看:日月星辰附着于天球之上,以南北极为轴,每天自东向西旋转一周。因为天能转于地下的关系,地球上的人,只能看到二十八宿的一半。第三,从对四季和昼夜的解释看,因太阳绕黄道运行,与天球赤道交成24度角。日行地上,夜行地下。而当太阳沿黄道带的不同位置运行时,又形成了二十四节气。

尽管浑天说也存在着一些瑕疵,像天球里面有水,地浮载于水上等说法,屡屡受到人们的诟病,但其仍在西汉时被立为官学,成为古代影响最大的宇宙结构学说。唐代诗人杨炯还专门作过《浑天赋》,讨论浑天说的合理性。

至于宣夜说,其最早提出,相传是在殷代。但因没有师法的关系,流传并不广。只有与张衡同时的郄萌记述过这一学说,保存在《晋书·天文志》中。主要观点是:首先,天是一个没有形质、没有颜色的广袤空间,在人眼中之所以显示蓝色,是由于太过遥远,而造成的错觉,就像我们看远山是青色的,深谷是黑色的一样。其次,日月星辰悬浮于天空之中,必须依靠气才能运行。但不同的星体,有不同的运行规律,需要具体情况具体分析。

《列子·天瑞篇》就提到一个“杞人忧天”的寓言,说杞国有个人,总担心天地会崩坠,以致于寝食难安,后来有个明白事理的人去劝解他,说:“天积气耳,无处无气。若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎?”杞人仍然十分担心,问道:“天果积气,日月星宿,不当坠耶?”明白事理的人又说:“日月星宿都是积气中闪光的,即便坠落,也不能伤到任何人。”这一观点恰是宣夜说的形象表达,认为天是“积气”,日月星宿则是发光的气。

可以说,宣夜说是最接近现代宇宙的理解,它打破了天壳的存在,提出了无限宇宙的概念。但因为过于注重思辨性,没有发展出一套合理的计算模式;又不能描述太阳和月球的运行规律为历法的修订提供理论支持,所以最终被摈弃于官学之外。

除此之外,还有一些宇宙学说,像三国时吴姚信的“昕天论”、东晋虞耸的“穹天论”、虞喜的“安天论”,虽有所新见,但却影响较小。《晋书·天文志上》就说这三家是“好奇绚异之说,非极数谈天者也”,也没有得到实际应用。

总之,借助于古天文学知识,古人一方面创作了大量专业性的文学作品,如《玄象诗》《步天诗》等;另一方面,古人在诗文创作时,往往会运用与天文学相关的典故,从而增强文学作品的知识性和形象性。而通过对古天文学知识体系的了解和学习,可以加强语文教学中对相关作品的深度解释,以避免误读。

注释:

[1]顾炎武著,黄汝成集释.日知录集释[M].上海:上海古籍出版社,2006:1673.

[2]冯时.中国古代的天文与人文[M].北京:中国社会科学出版社,2006:2.

[3]李勇.世界最早的天文观象台——陶寺观象台及其可能的观测年代[J].自然科学史研究,2010(3):259-270.

[4]黎靖德.朱子语类·卷2[M].北京:中华书局,1986:15.

[5]陈学文.屈原生年辨惑[J].云梦学刊,2009(4):50-62.

[6]庞朴.火历钩沉——一个遗失已久的古历之发现[J].中国文化,1989(1):3-23.

[7]冯时.天文学史话[M].北京:社会科学文献出版社,2011:75.

[8]陈遵妫.中国天文学史[M].上海:上海人民出版社,1982:368.

[9]张尔歧.蒿庵闲话[M].上海:商务印书馆,1938:66-67.

[10]黄鸣.中国古代的天文学与文学[J].古典文学知识,2008(2):39-40.

[11]刘操南.古代天文历法释证[M].杭州:浙江大学出版社,2009:416-417.

[12]顾栋高.春秋大事表[M].北京:中华书局,1993:665-666.

[13]宋某.新编分门古今类事·卷3[M].上海:商务印书馆,1937:36.

[14]李道平.周易集解纂疏[M].北京:中华书局,1994:606.

[15]班固.汉书:卷26[M].北京:中华书局,1962:1301.

[16]黄一农.社会天文学史十讲[M].上海:复旦大学出版社,2004:23-48.

[17]江晓原.星占学与传统文化[M].上海:上海古籍出版社,1992:126.

[18]范晔.后汉书:志10[M].北京:中华书局,1965:3217.

[19]梁启雄.荀子简释[M].北京:中华书局,2009:24.

[20]瞿昙悉达.开元占经·卷1[M].长沙:岳麓书社,1994:3.