基于居民意愿的低碳社区建设策略研究

摘要

低碳社区是低碳城市发展的重要空间,而在低碳社区建设中,居民的低碳生活方式、积极支持并参与低碳倡议的意愿至关重要。通过结合现有理论研究和相关政策文件,对低碳社区建设的发展进行梳理,指出现存问题,并以南京市鼓楼区石头城社区为例,运用问卷调查法对社区中的居民进行低碳社区建设意愿探究,并提出相关建设策略。研究结果表明,居民意愿是影响城市低碳社区建设内容和效果的关键因素;基于居民意愿调查确立低碳社区建设内容、制度体系和实施对策,是一条行之有效的低碳社区建设路径;基于居民意愿建设低碳社区的策略重点是加强居民对于低碳社区建设的参与度,尤其是养成居民自觉的低碳生活习惯和形成高水平的低碳管理系统。

关键词

风景园林;低碳社区;公众意愿;低碳改造;老旧社区更新

中图分类号:TU986 文献标志码: A DOI:10.12233/j.gdyl.2024.03.012

文章编号:1671-2641(2024)03-0083-07

Abstract

Low-carbon communities are an essential space for the development of low-carbon cities, and in the construction of low-carbon communities, the low-carbon lifestyle of residents and their willingness to actively support and participate in low-carbon initiatives are crucial. By combining existing theoretical studies and relevant policy documents, the development of low-carbon community building can be sorted out, and the existing problems can be pointed out. Taking the Shitoucheng community in Gulou District, Nanjing City, as an example, a questionnaire survey is used to explore the residents’ willingness to build a low-carbon community, and strategic discussions are conducted. The research results indicate that resident willingness is a key factor affecting the content and effect of urban low-carbon community construction. Establishing the content, institutional system, and implementation strategies of low-carbon community construction based on residents’ willingness surveys is a practical path for low-carbon community construction. The fundamental strategy for building low-carbon communities based on residents’ willingness is to strengthen their participation in constructing low-carbon communities, especially to cultivate their conscious low-carbon lifestyle habits and form a high-level low-carbon management system.

Keywords

Landscape architecture; Low-carbon community; Public willingness; Low-carbon retrofit; Old community renewal

文章亮点

1)本文通过对低碳社区建设的典型案例进行剖析和理论研究概括,探索出了基于居民意愿调查的低碳社区建设路径和指标;2)以南京市鼓楼区石头城社区为例,进行了低碳社区建设的居民意愿调查分析和策略探讨;3)研究结果表明,居民意愿是影响城市低碳社区建设内容和效果的关键因素。

“低碳社区”概念最早出现在2003年的英国能源白皮书《我们能源的未来:创建低碳经济》中,并确定“低碳”指较低(或更低)的温室气体(以二氧化碳为主)排放,是应对世界气候变暖的有效途径[1]。赵思琪建立了“人-建筑-环境”三维低碳社区评估指标体系[2];唐雪松建立了包含土地利用规划、道路交通规划、绿地系统规划、能源系统规划、环境系统规划、绿色建筑规划6个部分的低碳社区规划体系并构建低碳社区规划实施绩效评价模型[3];付琳等结合低碳社区试点地区的特点,初步构建了一套包含4个一级指标、32个二级指标的低碳社区评价指标体系[4]。2015年2月,国家发展和改革委员会办公厅颁布的《低碳社区试点建设指南(2015)》中提到,低碳社区指通过构建气候友好的自然环境、房屋建筑、基础设施、生活方式和管理模式,降低能源资源消耗,实现低碳排放的城乡社区,由此奠定了我国低碳社区建设的基本框架。2020年9月,我国政府明确提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”的目标。“双碳”战略的实施促使我国低碳城市建设的步伐进一步加快,低碳社区建设和管理转型策略研究就更为迫切。

1 低碳社区建设发展和存在问题

1.1低碳社区建设发展

历经20年的理论和实践探索,低碳发展已成为人类实现可持续发展的共同选择,低碳发展相关的政策体系也逐步形成。

在低碳社区建设实践方面,国外起步早于国内,英国贝丁顿零碳社区(London Beddington Zero Carbon Community)建设重点关注建筑材料、太阳能装置、雨水收集设施[5];丹麦Beder太阳风社区(Beder Solar Wind Community in Denmark)建设则集中在清洁能源、资源循环、低碳生活方面;瑞典哈马碧社区(Hamabi Community in Sweden)建设则从生物能源利用、循环资源、公共交通方面入手;德国沃邦社区(Vauban)则是重点发展公共参与度和绿色出行[6]。

国内,国家发改委分别在2010年、2012年和2017年发起了低碳城市建设试点工作,并出台了低碳社区试点建设指南和工作方案。一些地方政府还探索出台了《低碳社区评价指南》《零碳社区建设与评价指南》等团体标准,并进行低碳社区试点建设:如上海世博零碳馆坚持零碳排放、使用清洁能源、进行低碳规划;广东中山市小榄镇北区社区将低碳理念与居民生活融合,通过能源可视化管理指导人们进行能源控制[7];扬州市南河下低碳社区采用经济适用的低碳技术更新传统建筑;深圳市新桥世居近零碳社区实施可再生能源利用、废物资源化、社区景观提升、社区碳账户及云碳智慧中心开发等方案。

1.2 存在的问题

综合我国低碳社区建设发展的各个方面可知,低碳社区建设的理念共识已经完全确立,顶层政策设计、建设指南和评价标准也基本健全,技术体系发展足以保障低碳社区建设实践的需要,但低碳社区建设的底层实施环节仍存在不容忽视的矛盾:一方面,低碳社区试点建设是一种自上而下的建设布局,居民的低碳建设意愿体现不充分;另一方面,低碳社区建设的绝大部分环节都需要借助社区居民行动才能落实,唯有居民自愿参与,才能使低碳建设的设想转换为其自觉习惯、行为准则和责任。因此,只有居民自主自觉践行低碳社区建设事务,才能破解这对矛盾,这正是本文研究的初衷。

2 基于居民意愿的低碳社区建设路径探索

2.1 建设思路

所谓居民意愿,顾名思义就是人民的思想、感情、意愿。低碳社区建设需要特别重视对“居民共识”的调查、认定、体现、评估和反馈调整。民意数据是丰富的信息资源库,低碳社区建设基于外显居民意愿发现问题,确立方向,解决问题。

在对既有建筑改造主体行为意愿的研究方面,国外认为改造项目的成功应重点关注业主的改造意愿。Jagarajan Rehmaashini等[8]整理节能创新文献发现,缺乏对节能建筑的了解以及未能认识到节能建筑所能带来的好处,是业主不选择节能建筑的主要影响因素。Theresa Weinsziehr等[9]通过案例研究发现,阻碍老龄化地区既有建筑节能改造的主要因素是家庭收入难以覆盖改造投资、家里老人的数量过多等。

国内研究中,董聪[10]认为提高绿色家园建设中的个人满意度是建设符合市场和环境要求的绿色家园的有效途径。于伟[11]认为群体对个人的压力直接影响个人环境意识,而个人环境意识可以提高对绿色产品价值的认识,间接促进绿色消费。

探索基于居民意愿的低碳社区建设路径,就是探索如何基于对社区居民参与低碳社区建设的数据调查和分析,来构建低碳社区建设的内容和相关制度规范。

2.2 建设案例选择

本文选择的石头城社区是具有南京特色的典型老旧小区,位于江苏省南京市鼓楼区华侨路街道,辖区东起虎踞路,西至秦淮河,南临清凉门大桥,北达北京西路,占地0.53 km2,共3 287户居民,入住率100%,高于国家低碳示范社区的标准要求。社区地理位置优越,拥有南京国防园、古林公园、秦淮河和石头城公园等大尺度的绿色公共空间,低碳建设的基础良好。社区四周交通线密集,低碳交通改造空间充足。社区低碳改造不仅有利于社区内居民生活环境的改善,也对周边生态环境整治、旅游景观品质提升乃至整个城市低碳发展有积极影响。

2.3 案例社区低碳建设居民意愿

2.3.1 研究方法

本次调查采用问卷现场发放方式,调查对象主要为石头城社区居民,共发放问卷100份,回收94份,问卷有效率94%。无效问卷产生的原因有3种:受访居民家庭全员处于失业状态;居民工作性质导致家庭排碳量异常;业主房屋作为非住宅使用。问卷调查分为4大部分[12]:第一部分是关于居民基本情况的调查,包括自然属性、社会属性和住房条件等;第二部分是关于居民参与低碳社区建设意愿的调查,包括参与意愿、交往意愿等;第三部分是关于居民对低碳社区建设内容的调查,包括对建设内容、重点、方式和居民参与方式的看法等;第四部分是关于居民对低碳社区建设效果评价的调查,包括对建设结果的看法。

2.3.2 居民基本情况与参与低碳社区建设意愿

基于问卷调查得到居民基本情况和参与低碳社区建设意愿(表1),将其与南京市居民基本情况平均水准横向比较,总结案例社区受访者的特征。

1)自然属性:年龄相对偏大,平均年龄接近48岁;女性多于男性;家庭人口处于正常状态。

2)社会属性:学历层次总体而言较高,大专和大学本科学历及以上占31.9%;整体失业率比较低,仅占4.3%;在职人口从事的职业主要是偏向于工商业和服务业等劳动密集型产业,而从事管理以及知识密集型产业的人口只占10.8%;整体收入一般,75.4%的受访者月收入为 3 001~10 000元。

3)住房条件:大部分居住年限较长,超过25年的比例高达8.5%。

4)参与低碳社区建设意愿:总体参与意愿较高,其中66%的受访者认为应该积极参加,但实际参加人数仅占2.1%;大多数受访者认为需要交往,约77.7%的受访者认为良好的邻里关系对于低碳社区的建设有帮助,主要体现在邻里的低碳生活方式能够带动自身参与到其中,邻里对于节能产品的使用行为影响自身选择,邻里对于低碳社区建设效果评价影响自身评价等。

按照经济条件和社会属性对受访者进行界定,大部分受访者属于社会中的中等阶层,弱势群体占据比例较低。但是,阶层的不同会带来价值观、思维方式、文化背景、生活经历等方面的不同,这就导致不同阶层的居民对于低碳社区建设的关注和要求不同,必然使居民想法、需求与建设策略需解决的问题产生一定偏差。

2.3.3 居民意愿分析

在对建设内容的看法上,有8.5%的受访者了解低碳社区的全部建设内容,有81.9%的受访者了解部分内容,仅有9.6%的受访者完全不了解。

本研究基于居民意愿将建设内容细分为低碳管理优化、低碳建筑改造优化、低碳生活优化、清洁能源优化、低碳规划优化及低碳交通优化6大维度。在此框架下,群众普遍认同改造重心应聚焦于低碳建筑改造优化与低碳规划优化(图1)。

在对建设重点的看法上(图2),81.9%的受访者提出了美观和实用并重的要求,且84.0%的人认为社区改造符合预期。

在对建设方式的看法上(图3),48.9%的受访者肯定目前的总体建设方式,认同率较高;超过一半的人对清洁能源和低碳规划优化以及施工质量表达肯定;对低碳生活优化不满意者数量最多,说明低碳生活方面需要进一步改进;其余改造项被大多人接受。

在居民对参与阶段和方式的意愿上,46.8%的受访者认为要在制定建设策略之前的调查阶段收集居民的意见;21.3%的受访者认为在施工方案批准后,需要确保居民了解施工细节;少数受访者更希望在建设策略规划阶段、审查阶段或实施阶段参与。另外居民更愿意通过居委会系统地参与规划过程,或自发地、有组织地参与到制定规划的过程中。

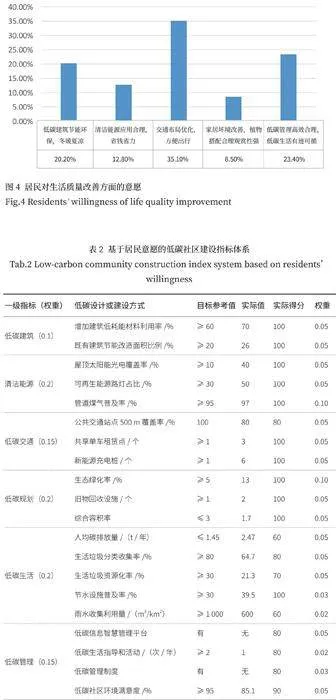

在对建设结果的评价上(图3),总体满意度较高,同时有87.2%受访者认为低碳社区建设能够提高生活质量,主要体现在交通便利、低碳管理高效、低碳建筑节能环保、清洁能源省钱省力和环境美观等方面(图4)。调查显示,改造前对社区满意者约占31.9%,改造后满意者约占61.7%,有显著增长。

2.3.4 基于居民意愿的低碳社区建设指标

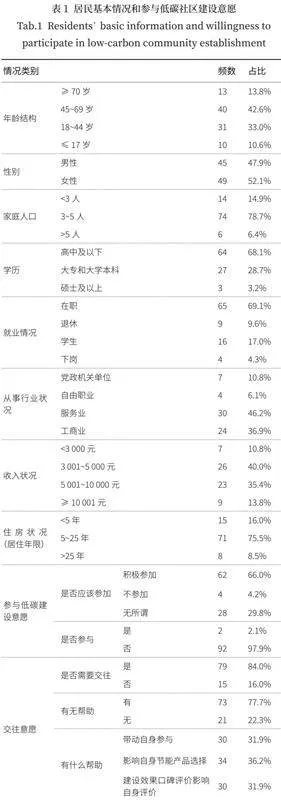

本研究中的指标体系构建主要参考了《2018深圳市标准化指导性技术文件低碳社区评价指南》等政策指导文件。

总结上述的低碳社区建设调查结果,采用层次分析法计算指标权重,保留权重大于0.01的指标,作为本研究最终的低碳社区建设指标体系,并重新计算得到指标权重(表2)。可以看出,居民认同低碳社区建设和评估的指标主要集中在景观和基础设施系统、清洁能源和低碳交通、绿色建筑和社区规划、低碳生活和管理系统等方面。

2.4 案例社区低碳建设综合评价与分析

基于社区居民的评价调查(表3)和现场数据采集,参考国家低碳社区及零碳社区评价指南中的目标参考值给出指标得分(表2),并采用线性加权求和法,得到石头城社区的综合评分值为91.2分。

总体来看,石头城社区在基于居民意愿的低碳社区建设指标体系下综合评价较好,满足成为低碳社区的相关标准,居民对低碳社区建设实践的效果评价也较为满意。在低碳建筑、清洁能源、低碳规划方面得分较高,但在低碳生活和低碳管理方面仍有进步空间。

石头城社区低碳建设也存在一些问题,如社区属于老旧小区,存在没有物业,排污管道常堵常溢,小区路面破损难行,住宅楼外墙斑驳脱落,大门锈蚀破烂等现象,多问题混杂导致低碳建设施工量增加、施工时间延长,从而影响居民正常生活。此外,需要确保新技术与现有社区技术体系完美融合,部分设施的建设需要改变原有社区结构,要求重新进行合理规划与设计,尽可能减少居民的不适感。

石头城社区的案例研究表明,顺应居民意愿是低碳社区建设行之有效的途径。当然,石头城在建设高质量低碳社区方面还有提升空间,需要继续发掘。

3 基于居民意愿的低碳社区建设策略

石头城社区的低碳社区建设的后续优化可以考虑从以下几方面入手:

1)社区建设重点的选择:通过综合评估社区现状和居民意愿调查结果,确定建设重点应当以民为本,主要侧重于提高居民的舒适性和便利性,并考虑到不同年龄段和不同工薪阶层的居民情况。

2)低碳建筑:调查显示,较多居民在意建筑外在结构,可运用导光管采光系统等技术[13]改造社区建筑的外在结构;许多居民希望采用建设设计一体化模式[14]建设社区;提高绿色建筑材料的使用率[15];使用成套技术施工[16]。

3)清洁能源:调查显示,居民最支持太阳能的使用,可将太阳能配合风能、生物能等清洁能源使用;将节能设施从社区公共场所推入每家每户;引入智能化系统,优化能源管理和设备运行。

4)低碳交通:改善共享单车租赁点和新能源汽车充电桩布局,如79号院中央和33号楼前可分别增设4~8个充电桩,西1门、西7门等入口增加共享单车租赁点;梳理社区与城市的交通网络系统,增加社区东南部出入口的公交车站点,北部出入口公交站增设2~3个路线的公交车;增设社区交通导视系统,设计人性化的道路网络,减少交通拥堵。

5)低碳规划:优化绿地布局,利用植被进行绿地空间设计;植物配置注意乔木、灌木和草本植物的混合以及多样性,并多采用乡土植物,可选择美学价值高且固碳能力强的观赏植物[17]。

6)低碳生活:将居民家中的节水设备与已有的社区节水设备结合,并且定期检查节水设施,及时修理;此外,在社区内增设2~3个垃圾分类站,如西1门、北门等居民经常出入地点,有条件可在如79号院等楼群内增设。

7)低碳管理:需建立居民参与机制,鼓励居民参与社区规划、管理和决策[18];社区需要充分利用低碳信息智慧管理平台,以反向校正居民的低碳行为;引进企业和专业非政府组织参与低碳社区建设和管理工作,建立长效的碳汇绩效评估和优化机制。

8)施工质量:提高从业人员的技术水平,增强其责任意识,保障施工质量;在监管施工过程,最大限度减少对居民日常生活的影响;设置专门接收反馈的部门,定期收集居民意愿。

9)经济发展与低碳社区建设结合:调查显示,居民多为中层阶级,收入普遍低于一万元,低碳行为较少。分析其原因可能是低碳行为的经济成本略高,使用无偿方式抵消碳排放的意愿较低[19]。所以可结合绿色金融行业,对居民的低碳行为进行一定奖励,提高居民参与的积极性。

总之,居民是社区最直接的能源使用者和行动人群,只有了解居民的真实诉求,才能制定操作性强的建设方案[20]。基于居民意愿的低碳社区建设,目的是激发居民参与低碳社区建设的积极性,促进社区层面的人与自然和谐共处,促进“碳达峰,碳中和”目标的实现。

4 结语

本文通过对我国低碳社区建设进行发展梳理、典型案例剖析、理论研究概括和实地调查验证,得出以下结论:1)居民意愿是影响城市低碳社区建设内容和效果的关键因素。众多的理论研究和实践验证表明,基于社区居民意愿调查构建低碳社区建设方案和相关的制度体系,既符合社区低碳可持续发展的目标要求,又能满足居民对于社区低碳改造建设的需要,因而能够最大限度地激发社区各方人员参与低碳社区建设的积极性和能动性。2)居民意愿调查表明,城市低碳社区建设的策略重点在于低碳建筑、清洁能源、低碳交通、低碳规划、低碳生活和低碳管理6个方面,尤其是培养居民自觉的低碳生活习惯和形成高水平的低碳管理系统;在具体的社区低碳化改造中,要充分考虑居民的定向需求,如基于年龄分类规划、改造社区公共空间,要充分地分析低碳行为的便利程度、时间成本以及外部环境状况,积极与低碳组织交流。

但本文研究选择的是一个小型社区,问卷数量较少,数据类型较单一,由此得到的结论在普适性方面不理想,研究中所提出的部分策略的实施需要坚实的物质基础和优秀的管理人才支撑,推广方面也有一定的限制。从人类可持续发展的趋势来看,低碳社区是未来城市社区发展的重要模式,未来低碳社区建设的细节尚需要从理论和实践的角度深入探讨,如低碳社区建设中可再生能源、节能技术、智能化系统等的研发与应用,社区居民低碳账户的建立与管理等等。

注:图片均由作者自绘。

参考文献:

[1]普雷斯科特. 低碳经济遏制全球变暖——英国在行动[J]. 环境保护,2007(6):23-33.

[2]赵思琪. 我国低碳社区评估指标体系研究[D]. 北京:北京建筑大学,2015.

[3]庄雪松. 低碳社区规划实施绩效评价研究[D]. 武汉:华中科技大学,2014.

[4]付琳,张东雨,杨秀. 低碳社区评价指标体系研究[J]. 环境保护,2019,47(15):39-46.

[5]周小玲. 低碳社区典范:零能耗的贝丁顿社区[J]. 世界科学,2010(4):26-27.

[6]黄斌,戴林琳. 我国低碳社区公共参与机制构建探讨[J]. 北京规划建设,2011,140(5):69-73.

[7]张建军. 低碳社区是如何“炼”成的[N]. 经济日报,2022-08-07(007).

[8]JAGARAJAN R,ASMONI M A N M,MOHAMMED A H,et al. Green retrofitting-A review of current status, implementations and challenges[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews,2017,67(1):1360-1368.

[9]WEINSZIEHR T,GROSSMANN K,GRÖGER M,et al. Building retrofit in shrinking and ageing cities: A case-based investigation[J]. Building Research and Inf7KP+adF1kCnO2XoI55efWg==ormation,2017,45(3):278-292.

[10]董聪,王晨,董秀成. 国际产业转移对各国碳排放的影响研究——基于多区域投入产出模型[J]. 深圳社会科学,2021,4(2):61-74,119.

[11]于伟. 天津市绿色慢行空间系统规划研究[D]. 天津:天津大学,2014.

[12]刘勇. 旧住宅区更新改造中居民意愿研究[D]. 上海:同济大学,2006.

[13]北京科技大学体育馆导光管照明[J]. 照明工程学报,2012,23(S1):223.

[14]史舒琳. 中国风景园林行业应对气候变化和支持双碳目标的现状、需求与策略[J]. 中国园林,2023,39(3):34-39.

[15]罗也. 新型绿色环保建筑材料在建筑工程造价管理中的作用[J]. 低碳世界,2024,14(3):79-81.

[16]贾志峰. 低碳住宅社区规划设计控制性指标体系研究[J]. 建筑节能,2013,41(8):67-70.

[17]杨鑫,张琦,薛雯丹. 城市街道空间绿地低碳综合效益评估测算与精细化改造研究——以北京新街口片区为例[J]. 园林,2023,40(1):25-33.

[18]关心茹. 资产为本理念下社区更新实践中的社区自治研究——以荆州市凤台坊单元为例[C]//中国城市规划学会. 人民城市,规划赋能——2023中国城市规划年会论文集(11城乡治理与政策研究). 成都:西南交通大学建筑学院,2023:7.

[19]程来安. 新形势下做好政协社情民意工作的重要性[N]. 光华时报,2011-06-28(003).

[20]贺佳,张绿水. 基于“慢城”理念的南昌市里洲慢生活社区改造更新策略研究[J]. 广东园林,2018,40(6):18-22.

作者简介:

元阳/2004年生/女/江苏扬州人/南京林业大学(南京210037)/在读本科生/专业方向为城多规划

陶姜忆/2004年生/女/江苏南通人/南京林业大学(南京210037)/在读本科生/专业方向为国林

(*通信作者)梁会民/1971年生/女/甘肃庆阳人/博士/南京林业大学(南京210037)/副教授/研究方向为区城与城市规划、地理信息系统应用/E-mail:707734946@99.com

基金项目:南京林业大学大学生创新训练计划项目(编号:2023NFUSPITP0244)