基于sDNA和POI数据的桂林龙脊梯田景区村寨地理空间分异及发展优化探析

摘要

为助力资源合理利用和引导乡村个性化发展,以全球重要农业文化遗产桂林龙脊梯田景区核心地带的3个传统村落为例,基于DEM高程数据和相关POI数据,利用ArcGIS的核密度分析和空间设计网络分析(sDNA)工具,分析村落的地形地貌、产业分布、路网可达性等地理空间分异特征及相互影响关系。结果表明:各村寨在景观资源、产业分布和交通可达性方面存在显著的空间分异性,这些差异影响了村落的旅游吸引力和产业发展潜力。针对发现的问题,提出了促进景观资源区域联动、提升民宿餐饮产业质量、优化游赏路径可达性等策略,以期实现村寨的差异化和联动发展。

关键词

景区村寨;地理空间分异;核密度分析;sDNA

中图分类号:TU986 文献标志码: A DOI:10.12233/j.gdyl.2024.03.011

文章编号:1671-2641(2024)03-0075-08

Abstract

To help the rational utilization of resources and guide the individualized development of villages, three traditional villages in the core area of Longji Scenic Area in Guangxi, a Globally Important Agricultural Cultural Heritage, are taken as an example. Through DEM elevation and relevant POI data, the geospatial differentiation characteristics and mutual influence relationship of the villages of the scenic area, such as topography and geomorphology, industrial distribution, road network accessibility, etc., are analyzed using the kernel density method of ArcGIS and the spatial design network analysis method (sDNA). The results show that there is significant spatial heterogeneity among villages in terms of landscape resources, industrial distribution and transportation accessibility, and these differences affect the tourism attractiveness and industrial development potential of villages. In response to the problems identified, this paper proposes strategies to promote the regional linkage of landscape resources, improve the quality of the B&B catering industry, and optimize the accessibility of the touring paths to achieve the differentiation and linkage development of the villages.

Keywords

Scenic Area village; Geospatial differentiation; Kernel density analysis; sDNA

文章亮点

1)利用开源数据分析偏远的山地景区地理空间分异特征及相互影响关系;2)利用地理区位及资源差异促进协同发展。

桂林龙脊梯田景区是自然资源丰富、少数民族氛围浓郁、农耕文化特征明显的传统村落代表地,其乡野空间优美、民族人文保存较好、生态环境良好,是乡村游居的理想目的地[1]。然而作为地处偏远的山地景区,地理条件存在局限,交通资源也有限。特别是随着旅游业的蓬勃发展,景区内的建设需求迅速扩张,环境承载力受到挑战。地形地貌的空间分布差异导致其中各村寨的景观资源条件存在显著差异,产业发展失衡、同质化建设等问题日益严重。如何在有限的资源和复杂的地理空间条件下,实现村寨的差异化发展和协同发展,是当前亟待解决的问题。

复杂的地理空间特征虽然给偏远的山地景区的合理开发带来挑战,但也是进行差异化发展的破局关键。空间数据的复杂性导致空间分异性的度量和归因面临挑战,而王劲峰[2~4]在2000—2017年提出的地理探测器及其分析方法,为解决这一问题提供了有效工具。王新越[5]、陈志永[6]、王铁

等[7]学者利用该工具研究了旅游城市和传统村落的空间分异性及其影响因素,论证了经济、人口、地形、水文等地理空间要素与旅游发展的影响关系。而张晋江[8]、艾静超[9]等则从宏观角度探讨了乡村旅游景区与城市的交通便利程度对乡村振兴和旅游开发的影响,以及程晋南[10]在中微观层面分析了广东省传统村落的空间格局与地形地貌、交通要素、产业经济要素的关系。对旅游地的空间分异性的归因研究,为本文围绕地形地貌、产业分布、交通条件等地理空间要素探讨景区区位优化,提供了理论依据。

面对乡村旅游,交通要素始终是至关重要的影响要素,较差的交通条件往往阻碍景区联动和限制旅游产业扩大服务范围。如何通过路网优化,促进旅游资源的协调配置,提升旅游产业的服务范围,也是值得探讨的问题。张苗苗[11~12]、古恒宇[13]、赵胤程[14]等通过空间句法和空间设计网络分析工具(Spatial Design Network Analysis,sDNA),结合空间自相关分析等方法,研究了城市设施的可达性和服务范围的关系,并提出了优化路网提升城市设施服务范围的策略。尽管已有研究在城市服务可达性优化方面取得了实践成果,但对于地形复杂的乡村地区,单一影响要素的考量不足以提供有效的实践指导。

而对于乡村旅游中普遍存在的同质化建设的问题,通过旅游产品差异分析,探究旅游差异化发展的路径,是解决旅游发展同质化的可行之

法[15~16]。虽然相关研究较为充分,但往往缺乏直接适用于旅游开发建设的具体方法。

为此,本文探索利用ArcGIS电子信息平台强大的空间分析能力,综合考虑同一景区内的景观资源分布情况和利用条件,以桂林龙脊梯田景区为例,对景区内部的地形地貌进行分析,判断各村寨景观资源情况,运用核密度分析住宿餐饮兴趣点(Point of Interest,POI)的集聚情况,以了解现有产业分布情况;采用空间设计网络分析工具(sDNA)分析景区交通可达性情况。本文拟通过分析景区的地理空间分异特征和不同村寨的景观资源吸引力,寻求其产业和交通的优化策略,提出村寨差异化发展对策与建议,以期在充分利用各村寨区位优势的前提下,优化其旅游发展,形成高效共荣的景区资源利用格局。

1 研究区概况

桂林龙脊梯田景区位于广西壮族自治区桂林市龙胜各族自治县东南部,是全国AAAA级景区,以其壮观的梯田景观著称。梯田耕作方式在龙胜地区至少有2 300多年的历史,反映了中国南方稻作文化的深厚底蕴。2018年,龙脊梯田被授予“全球重要农业文化遗产”称号,彰显了其在全球农业历史中的重要地位。然而近年来随着旅游业的发展,各种建设需求迅速扩张,有限的环境承载力受到经济发展的强势冲击。由于地形等地理要素的空间分布差异,景区中各村寨以梯田景观为核心的景观资源条件差异明显,产业发展失衡、跟风建设和同质化建设等现象加剧。具体表现为景观资源缺乏区域联动性,如平安寨高密度的民宿酒店缺少与之对应的优质梯田景观资源,黄洛瑶寨未形成有吸引力的景观资源优势;在旅游产业发展上,民宿等热门产业同质化竞争明显,同时部分现代风格的民宿破坏了龙脊景区的传统风貌;在交通上,各村寨趋向于内向发展,路网建设未考虑到区域协调以及与内部资源的匹配等问题。

当地的景区规J1VbBSmex/KulRbqYtAoZq6TVHM1fmY59PzsaTM4e0M=划从民族差异化和景观差异化的角度试图解决同质化建设等问题——《龙胜风景名胜区总体规划(2004—2020)》将龙脊风景名胜区定位为融独特山区梯田景观和民族山寨风情于一体的,具有重要遗产价值和观光游览、人文研究价值的风景名胜区。桂林龙脊梯田景区划分为平安(包含古壮寨和黄洛瑶寨等)和大寨2个景区,其自然景观主要是龙脊梯田的自然风貌,含大寨瑶族梯田景观区和平安壮族梯田景观区;人文景观包括古壮寨建筑和壮、瑶少数民族风情和特色风味[17]。2013年《龙脊风景名胜区三大景区重点村寨修建性详细规划》审批通过,规划中依据景观特征将桂林龙脊梯田景区划分3大景区:以梯田山林为景观基质、红瑶风情为文化核心的大寨红瑶景区;以白衣壮文化为特色的平安新壮寨景区;以及壮族文化保存最为完整的龙脊古壮寨景区(图1)。黄洛瑶寨则处于平安新壮寨景区的边缘地带。

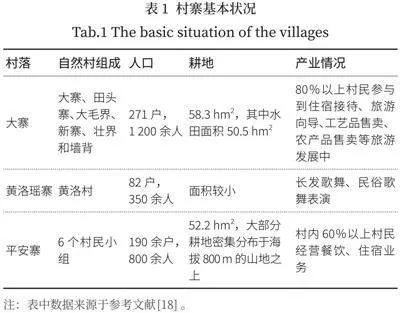

本次研究主要选取景区内的大寨、平安寨和黄洛瑶寨为研究对象(表1),面积约4 km2。3个村寨梯田自然特征显著,民俗文化保留较好,旅游资源开发程度相对较高[18]。景区内村寨依据村民主要民族成分及当地文化习俗分为瑶寨和壮寨2类,瑶寨主要有金坑大寨和黄洛瑶寨,壮寨主要有平安寨。

桂林龙脊梯田景区民宿和门票为各村寨村民主要旅游收入来源,同时,景区内村民组织的民俗表演也为村民带来了部分收益。由于各村寨自然条件不同,各村寨对游客的吸引力有所差异。其中大寨因具有最优的观景效果,发展远好于其他村寨,村民收入也远高于其他村寨。再则,民宿产业能够给村民带来可观的收入,各村寨纷纷自发开展民宿建设,但新建民宿在风格和数量上对景区的资源环境容量和风貌产生巨大冲击,同时同质化发展逐步影响到遗产地的资源吸引力和整体质量水平。黄洛瑶寨自然资源较差,民宿产业发展相对滞后,当地村委通过组织村民进行长发歌舞、民俗歌舞表演,吸引了部分游客来此参观。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源与处理

本文主要借助ArcGIS 10.5及其sDNA插件,对景观资源、产业分布、交通网络进行分析,具体数据来源与处理方式如表2所示。

其中对村寨的地形地貌、景观资源状况的判读还需结合实地调研的影像数据,如手机和相机照片、大疆无人机高清航拍影像,地形地貌需从人视和鸟瞰2个角度结合DEM高程数据进行综合分析。对住宿餐饮的POI点位需结合区位去除研究范围外的数据,结合实地调研的实际营业情况进一步筛选。运用高德API对景区餐饮民宿POI数据进行抓取,获取民宿POI点位199个,餐饮POI点位264个,剔除研究范围外点位,结合实地走访和与当地村民、政府工作人员核实,最终确定民宿POI点位167个,餐饮POI点位213个。

2.2 研究方法

研究首先对桂林龙脊梯田景区内的地形地貌分异性进行分析,探讨地理分异导致的景观差异性,判断各村寨的梯田景观资源状况。再将住宿餐饮这一村民参与景区建设开发的重要指标通过POI点位进行可视化处理,反映村寨的产业模式和开发程度。再从景区内的路网可达性分析村寨的开发潜力和壁垒。最后通过综合村寨之间的梯田景观资源状况、产业状况和路网条件的差异性,从产业布局、交通优化等角度探讨差异化发展和共同发展模式,以期优化地理分异导致的发展不平衡状况。

2.2.1 核密度法

本文主要通过ArcGIS 10.5的核密度分析工具,将景区内酒店民宿的空间分布在地图上进行可视化展示。核密度数据的点在地图上分布得越紧凑,说明其聚集度越高[19]。核密度的函数计算公式为:

(1)

式(1)中,k为核函数;n为线要素数量;h为搜索半径;表示样本中各个单位要素到中心要素的距离[20]。

2.2.2 空间设计网络分析法

sDNA模型是由英国卡迪夫大学(Cardiff University)

研究团队研制出的扩展空间句法模型,相比于空间句法模型,sDNA对可达性的计算方式进行了优化,且sDNA可依托GIS进行网络模型的构建与分析,网络模型构建与指标测算的方法更科学合理[21]。

sDNA中,道路交通网络的可达性采用接近度指标(NQPD)进行测度,接近度越大,可达性越高。而道路可达性高的区域通常具有较高的中心性,对区域出行的交通流具有更大的吸引力。接近度计算公式为:

(2)

式(2)中,NQPD(x)是系统中节点x的接近度,Rx是连线x沿一定距离到达的其他所有连线集合;P(y)是在搜索半径内连线y占其他所有连线的比例;dE(x,y)是点x到达点y的最短路径距离[12]。

穿行度指一条街道被其他任意两道路间最短路径或角度拓扑距离穿越的频率,能够验证街道的穿越潜力,穿行度越高,则人们在实际出行中选择通过街道的概率就越大。穿行度计算公式为[9]:

(3)

式(3)中,Betweeness(x)为道路穿行度;y、z为测地线端点;x为测量穿行度的节点位置;W(y)和W(z)为权重;OD(y,z,x)是搜索半径内通过x的y与z之间最短拓扑路径,取值见式(4)[21]:

3 研究结果

3.1 梯田景观资源空间分异

3.1.1 海拔

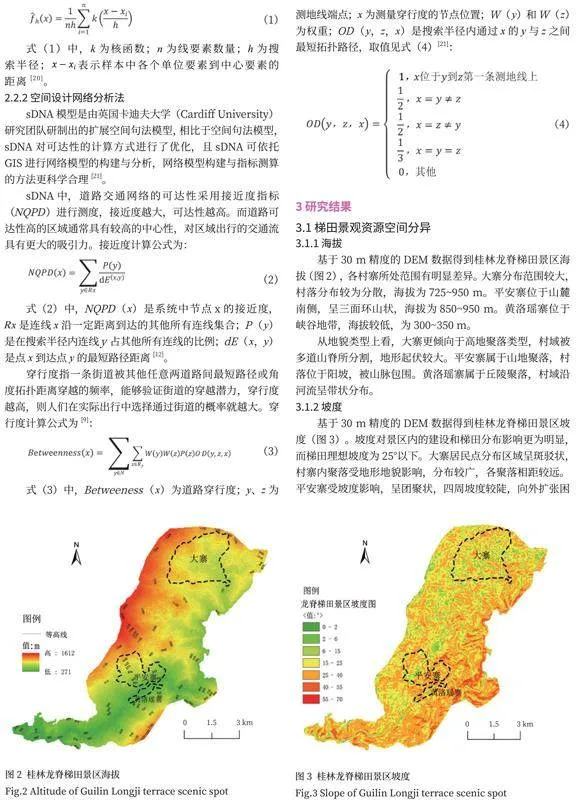

基于30 m精度的DEM数据得到桂林龙脊梯田景区海拔(图2),各村寨所处范围有明显差异。大寨分布范围较大,村落分布较为分散,海拔为725~950 m。平安寨位于山麓南侧,呈三面环山状,海拔为850~950 m。黄洛瑶寨位于峡谷地带,海拔较低,为300~350 m。

从地貌类型上看,大寨更倾向于高地聚落类型,村域被多道山脊所分割,地形起伏较大。平安寨属于山地聚落,村落位于阳坡,被山脉包围。黄洛瑶寨属于丘陵聚落,村域沿河流呈带状分布。

3.1.2 坡度

基于30 m精度的DEM数据得到桂林龙脊梯田景区坡度(图3)。坡度对景区内的建设和梯田分布影响更为明显,而梯田理想坡度为25°以下。大寨居民点分布区域呈斑驳状,村寨内聚落受地形地貌影响,分布较广,各聚落相距较远。平安寨受坡度影响,呈团聚状,四周坡度较陡,向外扩张困难,形成了内向的高密度建设现状。黄洛瑶寨有利坡度范围狭窄,村域两侧坡度也相对较大,适合梯田的区域较少。

3.1.3 梯田景观资源

大寨因四周地势高,犹如地处坑中,且地下富含金矿而又名“金坑”,四周地势西北高,东南低,聚落呈点状分布于山谷或相对平坦区域。平安寨地势北高南低,聚落呈团状分布于山谷地带。黄洛瑶寨聚落沿金江河两岸呈带状分布,两侧为陡峭的峡谷(表3)。

大寨为景区内的核心景区,因其梯田范围大,地形变化多,梯田景观最佳而最具吸引力。平安寨三面环山,地形相对较陡,梯田景观稍显欠佳,但其建筑富于壮族传统民居特色,也具有一定吸引力。黄洛瑶寨位于河流两岸,呈带状分布,加之两侧地形陡峻,景观资源相对较差。其建筑以村民自建房为主,建筑传统风貌破坏较为严重,但村民为吸引游客而组织的民俗歌舞表演,成为桂林龙脊梯田景区中较为重要的民族人文景观之一。3个村寨都具有一定的景观观赏性,但受到地理空间限制,其住宿、餐饮等产业难以在增量上寻求发展,处于发展瓶颈阶段。只能考虑通过各村寨联动、优化内部结构等方式,寻求在存量上增效。

3.2 产业分布空间分异

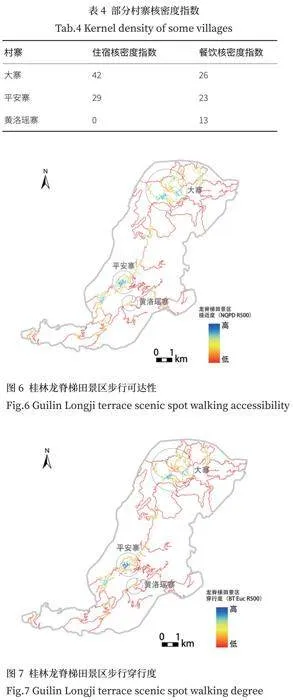

3.2.1 餐饮产业的空间分布

对桂林龙脊梯田景区内的餐饮POI数据进行核密度分析可以发现,餐饮的提供点形成了以大寨为核心的聚集区域,在黄洛瑶寨和平安寨形成2个次聚集区域(图4)。总体来看,景区内的餐饮提供点以村寨为核心广泛分布,几乎覆盖了整个景区大部分游览区域,能够满足游客的需求。此种分布受到村寨规模大小和村寨游客游览量的影响。

3.2.2 酒店民宿的空间分布

对桂林龙脊梯田景区内的酒店民宿POI数据进行核密度分析,发现民宿酒店和餐饮饭店的集聚区域存在重合,但民宿酒店的集聚区域相对较小;同样形成了以大寨为核心的聚集区域,以平安寨为核心的区域形成了次聚集区域,而黄洛瑶寨缺少住宿产业(图5)。酒店民宿的分布影响因素与餐饮的分布影响因素大致相同。由于景区内酒店民宿普遍提供餐饮服务,提供餐饮处却未必能够提供住宿服务,因此餐饮的核密度范围大于酒店民宿的核密度范围。

餐饮、民宿酒店的分布密度受到各村寨的景观吸引力和旅游开发程度的影响,反映出各村寨的旅游服务能力,从具体的核密度指数(表4)可以看出,大寨的住宿核密度远高于另外2个村寨,餐饮的核密度大寨与平安寨相当,黄洛瑶寨较低。总体来说,大寨具有更多的住宿餐饮选择,平安寨次之,黄洛瑶寨具有一定的餐饮服务能力,但住宿服务相对较少。

3.3 路网可达性空间分异

通过sDNA对桂林龙脊梯田景区内的道路网络进行可达性计算,并根据每条道路轴线的可达性数值大小,将不同的颜色分级赋予不同数值范围的轴线,颜色越暖,道路可达性越差,颜色越冷,道路可达性越好。将NQPD的计算半径设置为步行舒适距离500 m,得到龙脊梯田风景名胜区内的可达性情况(图6),同理可得龙脊梯田景区内的穿行度情况(图7)。

整体上看,游客在景区内各村寨内部都能有不错的游览体验,但要通过步行通往其他村寨就较为吃力。仅从路网的可达性来说,村寨内部可达性高,而连通其他村寨的道路可达性较差,需要各村寨内部具有更丰富的景观或活动,提升游赏吸引力,维持游客的游赏兴奋度。从各村寨的具体情况来看,平安寨的可达性和穿行度都是景区内最高的。大寨面积较大,路网并不密集,可达性和穿行度有多个高值区域,但总体来讲,村域层级可达性和穿行度相对较低。黄洛瑶寨内部路网稀疏,连通外部的道路也相对单一,且路线较远,步行可达性和穿行度在各村寨中最低。

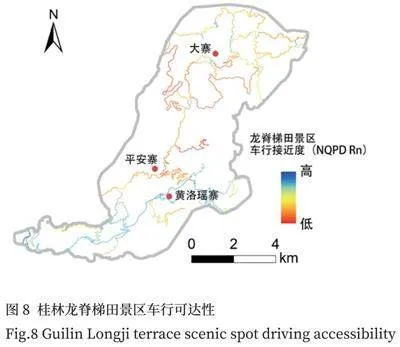

3.4 全局车行可达性

桂林龙脊梯田景区由于地形较为复杂,道路系统也相对复杂,表现为多盘山道路,多坡度较陡的道路,多大型车辆不便通行的道路。因此,完整的景区道路信息虽然能够反映出各种游览方式的通行情况,但无法直观地反映车行的可达性。结合所获取的OSM道路数据和卫星遥感图,重新整理OSM的道路信息,删除游步道和3.75 m以下道路,得到景区内容许客车等大型车辆通行的道路路网,其NQPD搜索半径则设置为n,对该路网的可达性分析则仅反映出车行的可达性。由图8可知,黄洛瑶寨的车行可达性远高于平安寨,大寨的车行可达性尚可,平安寨的车行可达性最低。

4 地理空间分异特征及问题

4.1 村寨空间地理分异特征

4.1.1 景观资源

由地形地貌空间分异分析可以看出,地形地貌在区域空间分布上制约着聚落的形态和分布格局,同时也影响着梯田景观的表现形式和游客的观景视域。

3个村寨的梯田景观资源差异明显,在梯田景观的表现形式上,大寨梯田变化多样,且面积较大;黄洛瑶寨梯田面积较小,梯田分布零散;平安寨位于山谷地带,梯田形式变化较小。在游客的观景视域上,大寨地形开阔,视野广阔,游客能体会到大气磅礴之感;黄洛瑶寨峡谷地带的地形对视野范围有明显限制,观景效果不理想;平安寨观景视域受地形限制而向内收束,同时梯田形式也相对单调。

4.1.2 产业分布

结合实地调研、ArcGIS产业分布空间分异分析以及景区规划策略,得出:大寨凭借优异的景观资源,旅游开发程度较高,住宿餐饮产业等旅游配套设施的发展较为完善,旅游资源以梯田景观为主,景点类型倾向于田园风光类。黄洛瑶寨缺少先天的风光景观资源,而酒店民宿发展相对滞后,后凭借民俗歌舞表演吸引了部分游客,因而属于民俗风情类景点。平安寨则以保存较好的古壮寨建筑吸引游客,在住宿餐饮上也有一定的发展,更倾向于休闲度假类景点。

4.1.3 路网可达性

大寨作为核心区,交通基础建设较为完善,对外交通连接性好,但受限于聚落分布较为分散,区域内部的可达性和穿行度略逊于平安寨。黄洛瑶寨得益于处于进入核心景区的必经之路,车行较为便利。平安寨聚落分布集中,区域内部较为平坦,村寨内路网密集,因而具有较高的可达性,但受地形限制,对外交通连接性差。

4.2 存在的问题

综合以上对景区内景观资源、产业分布、交通路网的分析发现,大寨具有景区内最好的自然景观资源、通达性以及餐饮、住宿服务能力;平安寨次之,黄洛瑶寨在3个村寨中最差。但3个村寨都存在可优化的空间,结合实际地貌地势条件来看,具体存在的问题如下:

1)景观资源:梯田景观作为桂林龙脊梯田景区的核心自然景观资源,其观景效果受地形地貌影响较大。3个村寨在地形地貌方面的差异导致了这一自然景观资源的分布不均,特别是观景效果存在显著差异。

2)产业分布:服务产业分布受景观资源分布的影响较为明显,如大寨的餐饮民宿产业核密度均较高,与之对应,景观资源条件较差的黄洛瑶寨相关产业较少。但也存在不相协调的现象,例如平安寨的民宿产业虽密集,但缺乏与之对应的景观资源。前人相关研究也指出,平安寨的民宿早已超出了当地的自然承载力[18]。

3)交通路网:3个村寨在路网布局上均表现出与景观资源、聚落布局不相符的情况。如大寨梯田景观面积广袤,聚落分布分散,道路可达性和穿行度较低,游客步行较难抵达相距较远的景点。黄洛瑶寨位于前往平安寨和大寨的必经之路,但村寨内部可达性和穿行度不高,梯田景观资源较差,难以吸引游客停留。平安寨内部路网可达性和穿行度较高,但其梯田景观资源不足以满足其高密度的民宿餐饮产业所吸纳的游客。

5 建议与策略

通过对桂林龙脊梯田景区内的景观资源、餐饮和住宿服务、交通现状条件进行分析,发现各村寨因景观资源的差异而产生了产业地理空间分异,进而总结了各村寨的优势和存在的问题。基于相关研究结果,本文认为,通过合理优化、联动景点游览服务设施,可以在一定程度上弥补自然条件差异引起的开发建设不平衡问题。

一是促进景观资源的区域联动,弥补景观资源短板。在景观资源上,大寨的景观资源条件相对较好;平安寨的景观资源相对较薄弱,无法支撑其高密度的民宿餐饮产业;黄洛瑶寨缺少能够吸引游客驻留的景观条件。通过提升路网的便利性,促进优质梯田景观资源的区域联动,强化平安寨与大寨的联系,从而提升平安寨民宿餐饮产业对游客的吸引力。黄洛瑶寨由于距离大寨较远,缺少与大寨景观资源联动的条件,故应强化其自身景观吸引力,凭借其位于必经之路的交通优势,提升景观质量,打造吸引游客驻留的景观环境,继续提升自身民俗表演的影响力。

二是提升民宿餐饮产业质量,促进产业模式多元化。在景观资源区域联动的前提下,促使民宿、餐饮产业由数量提升转向质量提升。以平安寨为代表的产业密集却缺乏与之配套的景观资源的村寨,可集中力量打造特色民宿、餐饮,作为核心景区产业配套的补充,使其餐饮、住宿服务能够突破自然条件的束缚,覆盖更广阔的景区范围,同时为大寨景区带来一定数量的观光游客。黄洛瑶寨的生态容量不具备让游客在此游览过夜的条件,但得益于峡谷地带较为平坦狭长的地形条件,黄洛瑶寨具有较为宽阔的车行交通条件,可作为乘坐旅游大巴的团队和自驾家庭的停留休息点。通过优化村寨内的停车配套服务,吸引车辆停靠,再发展针对此类停留游客的旅游消费形式,如餐饮、歌舞表演和特色产品集市,也可结合河流优势,提供沿河休憩茶饮休闲服务,拓展黄洛瑶寨的产业模式,避免此类自然景观资源有限的村寨被具有景观优势的村寨边缘化。

三是提升路网运力,优化游赏路径可达性。桂林龙脊梯田景区的地形较为复杂,开辟新的道路难度较大,应考虑通过提升路网运力促进景区资源联动。如平安寨与大寨相距约7 km,距离相对较近,可考虑联动大寨的景观资源,丰富到访游客的景观体验。如提供多条不同的游览路线,多种来往交通方式(例如景区内公交),促使平安寨餐饮、住宿的服务范围向大寨方向辐射,促成大寨与平安寨的景观资源和服务产业的互补。作为核心景区,游客对大寨的游览体验在整个景区的游览感受中起到举足轻重的作用。大寨内各村落聚居各具特色,景观差异较大,对游客步行而言,各聚落却相对分散。大寨的道路状况较好,道路相对较宽,可考虑优化游览交通方式提升其可达性和穿行度。在大寨各村落之间可以提供景区观光车,能够很大程度扩大游客的游览范围,同时能增加游览舒适性,起到可游览景观丰富度提升的效果。

6 结论与展望

研究依托ArcGIS平台,通过核密度分析、sDNA对景区聚落地形地貌、服务点、路网连接和分布状况进行可视化分析,探索山地景区不同立地条件下村寨的地理空间异质性及其对景区村寨发展的影响,总结优劣势,分析存在问题并给出优化建议。以信息技术助力景区乡村旅游定位和发展优化的尝试,具有旅游差异化研究结合多要素统筹考虑的优势,能够对景点、服务设施的空间优化给予实践指导,对助推景区村寨差异化发展和联动共享也具有积极的参考意义。

尽管研究已取得了一定的进展,但仍存在一些不足之处。首先,研究中使用的数据主要来源于用户上传,这限制了对所有游客及不同类型服务点进行更细致分析的可能性。其次,景区内影响旅游开发的因素众多,空间分异的研究对象也相当丰富,因此,未来的研究可以考虑纳入更多的影响因素,以提高研究的精确度和深度。最后,在充分利用现有优势条件的基础上,应探索更多样化的服务方式,以促进资源的持续利用和乡村的个性化发展。

注:图1底图来自国家地理信息公共服务平台(天地图),审图号:GS(2024)0650号,其余均由作者自绘。

参考文献:

[1]董先农,王静,刘彪. 古村落景观保护性与可持续性发展——以南社古村落为例[J]. 广东园林,2015,37(2):16-19.

[2]王劲峰,徐成东. 地理探测器:原理与展望[J]. 地理学报,2017,72(1):116-134.

[3]王劲峰,李连发,葛咏,等. 地理信息空间分析的理论体系探讨[J]. 地理学报,2000(1):92-103.

[4]王劲峰,葛咏,李连发,等. 地理学时空数据分析方法[J]. 地理学报,2014,69(9):1326-1345.

[5]王新越,孟繁卿,朱文亮. 我国热门旅游城市旅游经济空间分异及影响因素——基于地理探测器方法的研究[J]. 地域研究与开发,2020,39(2):76-81.

[6]陈志永,杨桂华,陈继军, 等. 少数民族村寨社区居民对旅游增权感知的空间分异研究——以贵州西江千户苗寨为例[J]. 热带地理,2011,31(2):216-222.

[7]王铁,邰鹏飞. 山东省国家级乡村旅游地空间分异特征及影响因素[J]. 经济地理,2016,36(11):161-168.

[8]张晋江. 基于旅游地理空间分异的乡村振兴路径选择[J]. 农业开发与装备,2022(12):31-32.

[9]艾静超. 基于旅游地理空间分异的乡村振兴路径选择[J]. 中学地理教学参考,2021(18):93-94.

[10]程晋南,赵庚星,张子雪,等. 山东省传统村落空间格局及地理分异特征分析[J]. 桂林理工大学学报,2022,42(4):845-852.

[11]张苗苗,张晓瑞,夏敏. 基于POI数据和sDNA模型的城市医疗卫生设施空间布局研究[J]. 住宅产业,2023(2):49-52.

[12]张苗苗,张晓瑞,夏敏,等. 基于sDNA的城市道路立体交通网络可达性研究[J]. 北京建筑大学学报,2023,39(3):88-96.

[13]古恒宇,周麟,沈体雁,等. 基于空间句法的长江中游城市群公路交通网络研究[J]. 地域研究与开发,2018,37(5):24-29.

[14]赵胤程,覃盟琳,史倩倩. 基于空间句法的城市公园绿地可达性分析——以广州市中心城区为例[J]. 地理信息世界,2022,29(2):40-45.

[15]陈思凡,张亚平,徐斌. 基于目的地形象的旅游产品差异化研究——以临安山区为例[J]. 自然保护地,2022,2(3):92-105.

[16]朱鹏亮,邵秀英,翟泽华. 资源同质化区域乡村旅游规划差异化研究——以清漳河流域为例[J]. 山西农经,2020(2):37-38,40.

[17]何田,贾朝红. 乡村振兴视阈下广西乡村景观规划研究——以广西龙胜各族自治县龙脊镇平安村为例[J]. 广西社会科学,2018(7):65-68.

[18]张清泉. 旅游转型升级背景下龙脊梯田景区利益相关者协调路径研究[D]. 桂林:桂林理工大学,2022.

[19]秦静,李郎平,唐鸣镝,等. 基于地理标记照片的北京市入境旅游流空间特征[J]. 地理学报,2018,73(8):1556-1570.

[20]宋启,李侃侃,刘建军. 基于UGC数据的乡村游客行为时空特征研究[J]. 中国园林,2021,37(8):80-85.

[21]古恒宇,孟鑫,沈体雁,等. 基于sDNA模型的路网形态对广州市住宅价格的影响研究[J]. 现代城市研究,2018(6):2-8.

作者简介:

陈江碧/1972年生/女/广西壮族自治区桂林人/本科/桂林理工大学旅游与风景园林学院(桂林 541000)/副教授/研究方向风景园林规划与设计、城乡规划、风景园林遗产保护

张艺/1996年生/男/四川南充人/桂林理工大学旅游与风景园林学院(桂林 541000)/在读硕士研究生/专业方向为风景园林规划与设计

基金项目: 国家社会科学基金项目(编号: 21XMZ080)