中国风景园林学知识现代化中的“理论旅行”

摘要

为了明晰中国风景园林学知识现代化的方式,选取汪菊渊提出的园林学三层次论作为学案研究对象。通过文本细读和文献研究的方法对其影响与流变进行梳理,发现后来的学科范畴理论虽然在话语表述上有所差异,但却有着一致的理论结构。其次,考察汪菊渊园林学三层次论的理论渊源发现,其与童玉民介绍的造园学三层次论有着基本相同的逻辑框架,随之追索出更早的源头——日本学者上原敬二提出的造园学体系。最后,以爱德华·萨义德的“理论旅行”学说为视角,阐述中国风景园林学知识现代化过程中的理论变异、重构现象及其意义。

关键词

大地景观规划;国土装景;童玉民;上原敬二;理论旅行;风景园林学科理论

中图分类号:TU986 文献标志码: A DOI:10.12233/j.gdyl.2024.03.002

文章编号:1671-2641(2024)03-0007-07

Abstract

In order to clarify the ways of knowledge modernization in Chinese landscape architecture, the three-level theory of landscape architecture proposed by Wang Juyuan was chosen as the object of this study. Through close reading and literature study, the influence and evolution of the theory are sorted out, and it was found that the later theories of disciplinary categories have a consistent theoretical structure, although there are some differences in discourse expressions. The theoretical origin of Wang Juyuan’ s three-level theory is investigated. The results reveal that it shares the same logical framework with the three-level theory of landscape architecture introduced by Tong Yumin. Then, an earlier source, the system of landscape architecture proposed by Japanese scholar Keiji Uyehara, is traced. From the perspective of Edward W. Said’ s doctrine of Travelling Theory, the theoretical variation, reconstruction phenomenon and its significance in the process of modernization of knowledge in Chinese landscape architecture are explained.

Keywords

Earthscape planning; Land or natff74472a182779d137ad02514736f8ceional planning; Tong Yumin; Keiji Uyehara; Traveling Theory; Theory of landscape architecture discipline

文章亮点

1)指出在汪菊渊的园林学三层次论影响下的当代风景园林学科范畴理论有共同的逻辑框架;

2)查考了汪菊渊的园林学三层次论的理论雏形和理论前身,以及更早的理论源头;3)以萨义德“理论旅行”学说为视角,讨论了中国风景园林学知识现代化的方式与特征。

自近代以来,中国风景园林经历了多领域、多层次、多阶段的现代化转型过程。其中,风景园林学科的诞生是中国风景园林现代化的突出表现和重要标志,而专业知识的现代化则是中国风景园林学科孕育和发展的内驱力。在当前风景园林专业学位调整的新形势下,学科发展面临的挑战与机遇并存,对于本学科知识体系的梳理与建构显得尤为紧要,一些关系到如何认识学科内涵与外延的理论知识更是重中之重。风景园林学科的研究对象是什么,以及如何对其范畴进行分类与概括,是至为基本而又关键的问题。这些问题贯穿了中国风景园林学知识现代化的整个过程,时至今日仍被持续讨论。因此,有必要进行“辨章学术、考镜源流”的工作,以鉴往知来、缘史为新。在此基础上进一步来看,风景园林学的知识现代化是从“西学东渐”到“西学中化”,再到“中西融合”的过程,故本文以爱德华·萨义德(Edward W. Said)的“理论旅行”(Traveling Theory)学说为视角,考察这段学科知识史,以期以理阐史、以史证理。

1 学科名称大讨论背景下的汪菊渊园林学三层次论

2004年5—7月,一场由学科名称异见引发的大讨论以《中国园林》期刊为学术场域展开,双方争论的焦点是学科名称、专业的内涵与外延、学科的发展方向等问题。诚如一方当事人所言,争论的直接原因是其题为《〈景观设计:专业、学科与教育〉导读》的文章,但更早的原因出自《从世界园林专业发展的三个阶段看中国园林专业所面临的挑战和机遇》一文[1]。这篇文章对应人类社会发展的3个时段,总结了世界园林专业发展的3个阶段及其相应特征。作者认为:“不同社会发展阶段,有不同的园林和园林专业,体现在不同的服务对象、不同的改造和创造对象、不同的指导思想和理念,当然还有不同的设计师[2]。”作者还按照时间、空间与人物相对应的叙事逻辑进行概括:在农业时代,园林专业的内容是宫苑、庭院和花园,服务对象是以帝皇为首的少数贵族阶层;在工业时代,园林专业的创作对象是城市公园和绿地系统,服务对象是以工人阶级为主体的广大城市居民;在后工业时代,园林专业的研究对象是大地综合体,即整体人类生态系统,服务对象是人类和其他物种[2]。从中可以明显看出时间进程(农业时代-工业时代-后工业时代)、空间层级(园苑-城市-大地)和主体范围(少数权贵-广大市民-整体人类)三者对位的理论结构。

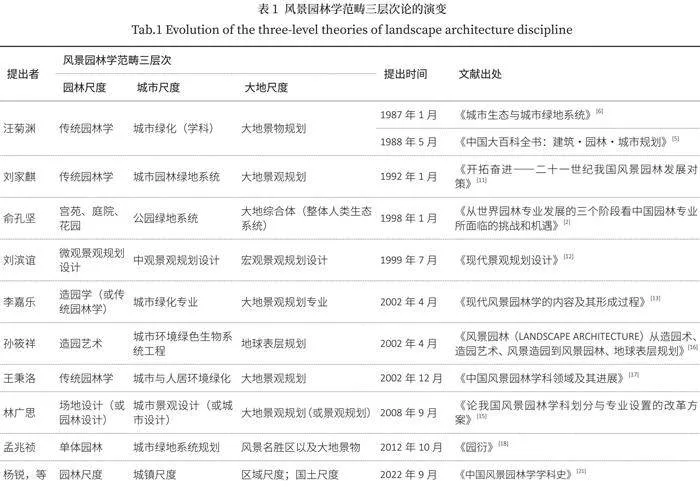

另一方当事人由多位老一辈专家组成,在陈有民、刘家麒和王秉洛的回应文章[3~4]中都援引了汪菊渊在《中国大百科全书:建筑 · 园林 · 城市规划》(1988年)中关于园林学范畴的论述。汪菊渊将园林学的研究范围分为3个层次,即传统园林学、城市绿化和大地景物规划,并给出说明:“传统园林学主要包括园林历史、园林艺术、园林植物、园林工程、园林建筑等分支学科。……城市绿化学科是……规划设计城市园林绿地系统,其中包括公园、街道绿化等。大地景物规划是发展中的课题,其任务是把大地的自然景观和人文景观当作资源来看待,从生态、社会经济价值和审美价值三方面来进行评价,在开发时最大限度地保存自然景观,最合适地使用土地。……大地景物的单体规划内容有风景名胜区规划、国家公园的规划、休养胜地的规划、自然保护区游览部分的规划等[5]12~13。”此外,他还论述道:“园林学的内涵和外延,随着时代、社会和生活的发展,随着相关学科的发展,不断丰富和扩大。对园林的研究,是从记叙园林景物开始的,以后发展到或从艺术方面探讨造园理论和手法,或从工程技术方面总结叠山理水、园林建筑、花木布置的经验,逐步形成传统园林学科。资产阶级革命以后,出现了公园。先是开放王公贵族的宫苑供公众使用,后来研究和建设为公众服务的各种类型的公园、绿地等。20世纪初,英国霍华德提出‘田园城市’理论;十月革命后,苏联将城市园林绿地系统列为城市规划的内容,逐渐形成城市绿化学科。随着人对自然依存关系的再认识和环境科学、城市生态研究的发展,人们逐步理解到人类不仅需要维护居住环境、城市的良好景观和生态平衡,而且一切活动都应该避免破坏人类赖以生存的大自然。园林学的研究范围随之扩大到探讨区域的以至国土的景物规划问题。”[5]9由此可以看出,汪菊渊的理论结构也存在着时间进程(古代-近代-当代)、空间层级(园林-城市-大地)和主体范围(王公贵族-公众-人类)3个维度的对位关系。由于《中国大百科全书:建筑·园林·城市规划》具有一定的权威性,更由于学科名称大讨论引发的危机感,汪菊渊的园林学三层次论成为证明中国风景园林学科之理论先进性的重要依据,获致学界的广泛认可。值得注意的是,尽管论辩双方对于学科名称等问题缺乏共识,但双方围绕学科发展史“讲故事”的框架却大同小异,即按照“时间-空间-人物”的逻辑对应展开;对于学科外延的概括也遵循了一致的底层逻辑,即空间尺度的三分法(园林-城市-大地)。

汪菊渊的园林学三层次论在《中国大百科全书:建筑·园林·城市规划》出版的前一年已经提出,他于《城市生态与城市绿地系统》(1987年)一文中认为,“(园林学)其研究领域或者说其体系,可分为三大部分:传统的园林学、城市绿化、大地景物规划① ”[6] 。若更往前追溯,汪菊渊的园林学三层次论实际上很早便已具雏形,汪菊渊在《建设吾国园艺事业的展望和途径》(1946年)一文中认为,“建设园艺的环境是要创造美的生活,成为人类真正的生活,还要美化世界,成为人类幸福的园地”,并阐述了3个方面的内容:一是为了个人的幸福生活而完成的美的居住园地;二是为了改革社会环境而出现的都市田园化运动、城市美化与改造等;三是为了国民的身心健康、人类的真正生活以及美化国家而建设的国家公园和天然风景区等[7]。由此可见,这时已经出现了空间尺度(园地-城市-国家)和使用主体(个人-社会-国民)2个维度的逻辑框架。

2 汪菊渊园林学三层次论的影响与流变

正是由于提出了“包括传统园林学、城市绿化和大地景物规划3个层次的园林学科体系”,汪菊渊被认为是中国园林学科体系的奠基人,为确立有中国特色的园林学科体系奠定了理论基础,指引了中国风景园林学科的建设方向[8~9]。可以说,汪菊渊的园林学三层次论的影响颇为深远,有学者评价“汪菊渊统筹的园林学对象范畴是20世纪80年代颇具影响力的体系化架设,反映了对于风景园林研究与实践所涵盖的不同层次的空间尺度的基本思考”[10]。

刘家麒在汪菊渊园林学三层次论的框架下,于《开拓奋进——二十一世纪我国风景园林发展对策》(1992年)一文中提出了对21世纪风景园林发展的意见,他认为,“当前风景园林学所面向的领域,已由传统园林学发展到城市园林绿地系统和大地景观规划,工作范围已大为拓展”,并介绍了国外风景园林师在大地景观规划方面的工作内容,如“露天矿区开采后的回填和景观恢复;山区修公路爆破后裸露岩石面的恢复和绿化覆盖;高速公路两旁的路景规划设计”等。他将“大地景物规划”改称“大地景观规划”,并英译为Earthscape Planning[11]。

刘滨谊在《现代景观规划设计》(1999年)一书中论述了“景观建筑学的三个层次”:1)宏观景观规划设计,其基本工作是土地环境生态与资源评估和规划,核心工作是大地景观化,重要内容包括特殊性大尺度工程构筑的景观处理(例如高速公路选线,桥梁水坝等大型构筑、市政管线走廊及其他设施的用地布局等)和风景名胜区与旅游区规划;2)中观景观规划设计,其基础性内容是场地规划,重要内容有城市设计,以及旅游度假区、主题园、城市公园设计等实践性工作;3)微观景观规划设计,包括街头小游园、街头绿地、花园、庭院、古典园林、园林景观小品等设计[12]。文中采用的宏观、中观和微观景观的表述方式,依然是按照空间尺度三分法(大地-城市-园林)进行的分类。

李嘉乐在汪菊渊三层次论的基础上,于《现代风景园林学的内容及其形成过程》(2002年)一文中将风景园林学划分为4个分支学科:造园学(Landscape gardening)、风景园艺学(Landscape horticulture)、城市绿化专业(Urban gardening)以及大地景观规划专业(Earthscape planning)[13]。文中将汪菊渊提出的“传统园林学”拆分为造园学和风景园艺学2门,实际上两者的研究对象都是基于园林尺度。李嘉乐还对各分支学科的发展历史、主要内容及核心问题等做了进一步的扩充和展开[14],他被认为是继汪菊渊院士之后最详细论述园林学三层次论的学者之一[15]。

孙筱祥在《风景园林(LANDSCAPE ARCHITECTURE)从造园术、造园艺术、风景造园到风景园林、地球表层规划》(2002年)一文中,将风景园林学科的中心工作概括为“地球表层规划-城市环境绿色生物系统工程-造园艺术”[16]。虽然此处的具体表述与汪菊渊三层次论有较多文字上的差异,但其理论结构依然是基于“大地-城市-园林”的空间尺度三分法。

王秉洛按照汪菊渊的三层次论框架,对学科在世纪之交的新进展作了说明,于《中国风景园林学科领域及其进展》(2002年)一文中将学科领域分为传统园林学、城市与人居环境绿化和大地景观规划3个层次,并较汪菊渊的三层次论有一些具体改动:将城市公园归入传统园林学范畴;对城市绿化和大地景物规划2个层次做了改称[17]。

林广思在《论我国风景园林学科划分与专业设置的改革方案》(2008年)一文中将风景园林规划与设计(Landscape Planning and Design)作为风景园林学的二级学科,并按空间位置和尺度将其划分成3个领域,即场地设计(Landscape Design,或园林设计Gardening)、城市景观设计(Cityscape Design,或城市设计Urban Design)、大地景观规划(或大地景物规划Earthscape Planning,或景观规划 Landscape Planning)[15]。此处将场地尺度视为园林尺度的同一层级,与刘滨谊将场地尺度视为城市尺度的同一层级有所不同,但结构上依然是“园林-城市-大地”3个层次。

孟兆祯对汪菊渊的三层次论做了一些修订,在《园衍》(2012年)一书的“学科第一”章节中提出:“园林学研究的对象包括单体园林和风景名胜区、城市绿地系统规划和建设以及大地景物三个层次的范畴”[18]13。刘家麒对此提出疑问:“《园衍》的提法和汪先生的不同。不知道孟院士是继承汪老的理论还是自己的创新?如果是自己的创新,还需要有更详细的说明。”[19]孟兆祯回应:“汪先生提出园林学研究对象的3个层次是前辈先生的观点。学生认为3个层次是依照空间尺度的差异划分的,应该互不相涵,传统园林学也用于城市绿化和大地景物规划,因此笔者将传统园林改为单体园林项目。是继承中有所异议。”[20]应注意到,孟兆祯在《园衍》的自序中有言:“园林学发展成为包含单体园林、城市绿地系统规划、风景名胜区以及大地景物三个层次的范畴。”[18]这与“学科第一”篇中的表述并不相同。根据孟兆祯对刘家麒的回应内容,应以自序的表述为准,即将园林学范畴分为“单体园林-城市绿地系统-风景名胜区及大地景物”3个层次。孟兆祯将汪菊渊的“传统园林学”改为“单体园林”,使其概念表述更为严谨。由此也可看出,在孟先生的观念中,传统园林学的研究对象不止包括单体园林,也涉及城市和大地尺度。

2022年,由中国风景园林学会编著的《中国风景园林学学科史》将风景园林学科的外延按照学科方向和实践尺度2种方式进行分类。若按后一种方式,风景园林学可划分为4种空间尺度,即国土尺度、区域尺度、城镇尺度、园林尺度[21]2。区域尺度和国土尺度其实就是汪菊渊三层次论中大地尺度的细分,汪菊渊曾在论述园林学的内涵和外延时有言:“园林学的研究范围随之扩大到探讨区域的以至国土的景物规划问题。”[5]9由此可见二者之间的理论联系与变化。

综上,诸家各派虽然对学科范畴有不同的表述方式,对学科内涵与外延的具体理解也存在差异,但对学科研究对象及其范畴的概括却共享了同一个逻辑框架,即以空间尺度的大、中、小三层次作为研究对象的分类标准,并在此基础上进行学科体系的搭建(表1)。他们在此框架下所进行的概念修订或话语调整,是由于社会、经济、政治和文化等外部环境的变化,以及学科发展的内在逻辑之共同作用。

3 汪菊渊园林学三层次论的理论渊源

对中国风景园林学的研究对象及其范畴的讨论自然不是从汪菊渊开始的,其园林学三层次论实际上也有着不易发觉的理论前身。早在20世纪的二三十年代,中国风景园林学已经进入了初创时期,彼时虽然没有统一的学科名称(如“造园学”“庭园学”“景园学”;“造庭园艺学”“风致园艺学”“风景园艺学”;“美术建筑学”“风景建筑”;“风景装饰术”“装景学”“园林饰景学”;“土地经营术”等),更没有教育制度上的学科建置,但已经有了知识分类意义上的学科①。众多有着留学经历或在本土接受过西式教育的各界学者都参与到这个新学科的理论建设当中。从知识背景来看,有来自园艺学(童玉民、叶广度等)、林学(李寅恭、陈植等)、建筑学(乐嘉藻、童寯等)、市政工程学(莫朝豪、杨哲明等)的人士,难能可贵的是还有直接来自现代风景园林学科的发源地——哈佛大学Landscape Architecture专业的留学人士(余森、程世抚)。童玉民、余森、陈植等对Landscape Architecture专业范畴的介绍和讨论眼界开阔、观念先进,已经与当时的国际学界同步,甚至与今日的学科认知有着基本相同的格局。

童玉民在其编写的《造庭园艺》(1926年)一书中明确介绍了造园专业的3个层次:“尝究造园种类:别为个人造园,公众造园,国土装景。如邸宅、家屋、别庄之庭园,皆属个人造园;如公园、都市修饰、都市计划,以及官厅、议院、教会、戏馆、商肆、监狱、军营、铁道、工厂、病院、寺祠、墓陵、养老院、孤儿院、感化院、图书馆、博物馆、博览会、动物园、植物园、学校园、试验场、海水浴场、温泉浴场、狩猎场、野兽园等之风致的布置,俱为公众造园;若夫国土装景,则就风景政策、地方计划、国道计划、国立公园、名胜古迹之保存而云,范围更广,设施益伟矣!盖造园事业,时至今日,逼于新文化新思潮,骤然感其必要,或为娱乐的、装饰的,或为实用的、政策的,莫不有待于优美之设计、精致之施工、周密之管理;虽曰专家特殊之技术,亦为国民当有之常识。”[22]文中的个人造园、公众造园、国土装景便是“造园种类”的3个层次:从“范围更广,设施益伟”的表述看,其分类标准是用地范围的广狭和设施规模的大小,也就是今天所说的空间尺度;从所列举的具体项目看,其内容主题分别是庭园景观、城市景观和国土景观;从项目的服务对象看,其使用主体是个人、公众和国民。

童玉民的《造庭园艺》是民国时期少有的综合性造园学著作之一,由于出版得最早,且内容全面、条目清晰,在当时的造园学界颇具影响,被多所学校选作教材。后继出现的同类书籍亦对其多有参考,诸如叶广度的《中国庭园概观》(1933年)将其列为“参考重要书目”[23],陈植的《造园学概论》(1935年)评价其“叙详述明,允称佳作”[24]。在此时期,汪菊渊作为一个早先从事植物园和园艺场工作,后来将研究兴趣从花卉园艺转移到造园学领域,并于1946年赴北京大学农学院园艺系主讲“花卉园艺”“观赏树木”和“造园艺术(附庭园设计)”等课程的学者[9],不可能对童玉民的《造庭园艺》没有注意。多年后,他还在《中国大百科全书:建筑·园林·城市规划》(1988年)的“园林学”辞条中明确提及了包括童玉民《造庭园艺》在内的多部早期专著,认为“这些著作论述了园林植物、园林史、园林规划设计等方面的问题,并介绍国外风景建筑学的知识”[5]11。由于童玉民、汪菊渊二人的学科范畴理论有着基本相同的逻辑框架(民国时期,二者皆是空间尺度和使用主体2个维度的三分法结构;至20世纪80年代,汪菊渊的理论又增加了时间进程维度的三分法结构),童玉民的造园学三层次论有较大可能直接影响了汪菊渊思想的形成,或至少化作一种“集体无意识”的学科知识间接地为汪菊渊所吸收,从而反映在其1946年的论文《建设吾国园艺事业的展望和途径》中,并在多年后(1987年和1988年)又根据新的社会形势和学科知识积累,发展为成熟的园林学三层次论。

至于更早的理论渊源,即童玉民的造园学三层次论的知识来源于何处,值得进一步探究。根据童玉民在《造庭园艺》中的“编辑大意”中的说明——“本书材料,概自东西洋著名书籍选译”[25],可知其理论知识来自日本和欧美的专业书籍。不过童玉民并没有将参考文献列出,造成了一定的追索难度。笔者通过翻检同时期日本和欧美的相关专著发现,《造庭园艺》大量参考和移译了日本学者上原敬二《造园学泛论》(1924年)的内容,童玉民的造园学三层次论也正是源于上原敬二。上原敬二在《造园学泛论》第三章“新立意的造园学体系”中,基于造园学的内容分类提出了一套学科体系架构,并表示这是“著者的创意”[26]。他将造园学体系分为6个大类,大类下面又有中类和小类(表2),可谓类型完备、层次分明。其中,第一大类(造园学泛论)和第二大类(造园史)属于造园学的理论门类;第三、四、五、六大类属于造园学的实践门类,也就是造园专业的对象及其范畴。童玉民根据中国国情,将第三大类(宫廷造园)剔除,保留了个人造园、公众造园和国土装景3个有着内在逻辑关联的部分,并将之介绍到国内,由此形成了童氏的造园学三层次论。

上原敬二提出的学科体系固然有很大程度系出自“著者的创意”,但并非无源之水、无本之木,而是在欧美现代风景园林学的实践成就与理论成果的基础上做出的进一步梳理和归纳。从19世纪下半叶开始,以弗雷德里克·劳·奥姆斯特德(Frederick Law Olmsted)团队为代表的美国风景园林界的专业实践已经从庭园走向城市综合公园,后拓展至大都市区的公园系统、新城镇规划、国家公园和区域规划等,逐渐形成了跨尺度、多层次的格局;以哈佛大学风景园林学为代表的专业教育和学科建设也得以长足发展。风景园林学的学科范畴亦有了逐步完善的理论总结,可以借当时在哈佛大学风景园林系(School of Landscape Architecture)留学的余森对本学科的介绍,了解美国风景园林界对此的认识。余森在《美术建筑学说略》(1924年)一文中列举了美术建筑学(Landscape Architecture)的范围,其包括7个类别:“1)家园(home ground)或别墅(country estate);2)校地(institutional ground);3)公园、坟场、大小公署、博览会场、博物院、图书馆、大小会所、游艺园、公园马路(parkway or boulevard)、车站空地、货栈或制造厂所、蓄水池、植物园(botanical garden)、万牲园等之布置或点缀;4)分地(land subdivision);5)市森林(municipal forest)、省森林(provincial forest)、国森林(national forest)或国公园(national park)等之规定、计画或管理;6)名胜之保管;7)市镇计画(town planning或city planning)、县计画(district planning)、境计画(regional planning)或国计画(national planning)等之筹画”[27]。可以看出,这种分类基本是按照用地性质及空间尺度从小到大排列的。上原敬二对诸如此类的外源性知识自然不会陌生,他提出的造园学体系也正是其作为一位日本学者结合了本国国情,对产自西方的专业知识进行的本土化建构。上原敬二对于造园类型的划分,除“宫廷造园”因日本君主立宪制的国情而单独列出外,“个人造园-公众造园-国土装景”三层次在具体的类型划分上也暗含了东亚儒家文化圈异于西方的公私观念①。

4 风景园林学三层次论的理论旅行之意义

中国风景园林学的知识现代化是一个通过多种方式、多条途径进行的复杂的历史过程,其间有停滞也有急进,有辗转反复也有浩浩荡荡。特别在近代中国所处的知识转型期,大量西方的学问、学术以至学科被翻译和引介到中国的知识界,“理论旅行”便成为中国风景园林学知识现代化的一条显著途径和突出特征。“理论旅行”是后殖民主义文化理论家和批评家爱德华·萨义德提出的一种元理论层面的研究范式,其以形象化的隐喻方式比拟了跨时空的文化间性问题。“理论旅行”关注理论或观念在(再)生产、传播和接受的过程中所发生的变异现象及其途径与规律,在理论旨趣上类似于比较文学中的影响研究。各种理论或观念在人与人之间、地方与地方之间、时代与时代之间、语言与语言之间、学科与学科之间,通过直接或间接的影响、主动吸收或被动抵抗、创造性的误读或糟糕的曲解、显性的移植或隐性的化用等方式进行穿越游历,会发生一系列的变形、异化和重构。总之,它们可能是对原初理论的肯定和持续性诠释,也可能是对原初理论的反叛和不断的超越(萨义德称后者为transgressive theory)[28~29]。

对于风景园林学的研究对象及其范畴的认识,最初产生于欧美自19世纪下半叶开启的充满现代性的专业实践,经过西方学者归纳的专业分类知识被日本学者又做了更为细致的梳理和重构。从余森的介绍来看,当时美国对风景园林专业范围的归纳是在用地性质分类的基础上进行的空间尺度分级,且其尺度层级与行政区划密切相关。这是一种来自专业实践并服务于行业现实的理论总结,体现出实用主义的价值观。而上原敬二的造园学体系所包含的“个人造园-公众造园-国土装景”三层次的具体类型划分,则体现出带有儒家色彩的公私观念。百年前的20世纪20年代,留日和留美的中国学者几乎同时将各自关于现代风景园林学之内涵与外延的学科知识译介回国内,后来的历史表明,与中国文化相容相通的知识形式更容易被中国学界接受。三层次论在经历了民国、中华人民共和国成立前30年、改革开放40年等不同时期后,基本隐没了其知识源头。同时,三层次论也以高度的兼容性,将不同时期出现的新理念和新名词嵌入3个空间尺度层级的结构中,并随之变换着理论面貌。虽然经过了时代的洗礼、人事的代谢和学界的纷争,三层次论却仍然以逻辑框架的方式保留了下来,即使是2004年的那场学科名称大讨论,也依然是在此逻辑框架下进行的,论辩双方并未形成本质上的理论分野。中国风景园林学三层次论的学案研究表明,学科的知识现代化在经历了曲折的“理论旅行”过程后,形成了具有中国特色的知识和话语体系,完成了学科知识的本土化建构。然而,这并不意味着中国风景园林学的知识现代化之路已经终结,相反,学科知识的本土化建构只是一个新阶段的开始。当学科知识由“西学东渐”而“西学中化”,再走向“中西融合”的时候,中国风景园林学术共同体更需要有超越中西的“在世界中”的理论意识和超越古今的“自我作故”的理论勇气,发展出既立足本土又普遍适用的学科知识乃至理论范式,从而开启回向全球的“理论旅行”。

5 结语

风景园林学三层次论是认识和理解风景园林学科的基础框架,是风景园林学知识体系的总体特征,也是与建筑学、城乡规划学等人居环境领域的“姊妹学科”构成区别的重要标志。以往对风景园林学三层次论的历史渊源和形成过程还未有深入研究,故而流行着一些误解,譬如认为大地景观规划进入风景园林学科视野,是在20世纪70年代环境保护运动的背景下,以伊恩·麦克哈格(Ian L. McHarg)推动的风景园林学科的生态学转向为起始标志。本研究表明,“园林-城市-大地”的学科范畴三层次论可以上溯至20世纪20年代。百年以来,风景园林学在此框架下,对3个尺度的专门研究都取得了可观的成绩。然而,三层次论框架的尺度分异也造成了风景园林学科内部张力的不断加剧,“园林-城市-大地”的尺度间距(gap)正在变为领域鸿沟(divide),风景园林学的同一性和自明性也因此受到质疑与挑战。如何弥合空间尺度的层级划分造成的学科知识(包括研究问题、理论、方法,乃至学术品位与价值观等)板块间的断裂,成为一项极具难度而意义重大的研究任务。近年来,基于此问题意识的研究已有初步进展,“营境学”的提出[30]和“境其地”元概念体系的建构[31]都含有贯通多尺度、融合多领域、兼备多价值的理论旨趣。下一步如何在具有可通约性的概念体系的基础上,建立起一套贯通多尺度层级的地表环境,融合多领域面向的实践内容,兼备多价值取向的综合效能的方法体系,是解决风景园林学科同一性危机的关键环节,也将是中国风景园林学在全球化新阶段为知识现代化的新一轮发展所贡献的中国智慧。

参考文献:

[1]俞孔坚. 重印自序[M]//俞孔坚. 景观:文化、生态与感知. 北京:科学出版社,2012.

[2]俞孔坚. 从世界园林专业发展的三个阶段看中国园林专业所面临的挑战和机遇[J]. 中国园林,1998,14(1):15-19.

[3]陈有民,刘家麒,李嘉乐,等. 对“《景观设计:专业学科与教育》导读”一文的审稿意见[J]. 中国园林,2004,20(5):9-13.

[4]刘家麒,王秉洛,李嘉乐. 对“还土地和景观以完整的意义:再论‘景观设计学’之于‘风景园林’”一文的审稿意见[J]. 中国园林,2004,20(7):41-44.

[5]汪菊渊. 园林学[M]//中国大百科全书出版社编辑部. 中国大百科全书:建筑园林城市规划. 北京:中国大百科全书出版社,1988:9-13.

[6]汪菊渊. 城市生态与城市绿地系统[J]. 中国园林,1987,3(1):1-4.

[7]汪菊渊. 建设吾国园艺事业的展望和途径[J]. 农业推广通讯,1946,8(1):10-17.

[8]黄晓鸾. 中国园林学科的奠基人——汪菊渊院士生卒[J]. 中国园林,2006,22(1):11-15.

[9]黄晓,王欣,王丹丹,等. 汪菊渊院士风景园林学术思想评述[J]. 风景园林,2022,29(S2):29-34.

[10]赵纪军,何梦瑶. 中国风景园林理论体系建设回顾与展望[J]. 风景园林,2024,31(3):17-26.

[11]刘家麒. 开拓奋进——二十一世纪我国风景园林发展对策[J]. 中国园林,1992,8(1):13-16.

[12]刘滨谊. 现代景观规划设计[M]. 南京:东南大学出版社,1999:205-209.

[13]李嘉乐. 现代风景园林学的内容及其形成过程[J]. 中国园林,2002,18(4):4-7.

[14]李嘉乐. 风景园林学概论(节选)[M]//北京市园林局. 李嘉乐风景园林文集. 北京:中国林业出版社,2006:255-287.

[15]林广思. 论我国风景园林学科划分与专业设置的改革方案[J]. 中国园林,2008,24(9):56-63.

[16]孙筱祥. 风景园林(LANDSCAPE ARCHITECTURE)从造园术、造园艺术、风景造园——到风景园林、地球表层规划[J]. 中国园林,2002,18(4):8-13.

[17]王秉洛. 中国风景园林学科领域及其进展[M]//中国科学技术协会. 学科发展蓝皮书2002卷. 北京:中国科学技术出版社,2002:230-234.

[18]孟兆祯. 园衍[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2012.

[19]刘家麒. 有关《园衍》的几个问题向孟兆祯院士请教[J]. 中国园林,2015,31(8):29-32.

[20]孟兆祯. 回应家麒学长对《园衍》的质疑[J]. 中国园林,2015,31(8):33.

[21]杨锐,张晋石,林广思,等. 概论[M]//中国风景园林学会. 中国风景园林学学科史. 北京:中国科学技术出版社,2022:1-23.

[22]童玉民. 自序[M]//童玉民. 造庭园艺. 上海:商务印书馆,1926.

[23]叶广度. 中国庭园概观[M]. 南京:钟山书局,1933:149.

[24]陈植. 造园学概论[M]. 上海:商务印书馆,1935:2.

[25]童玉民. 编辑大意[M]//童玉民. 造庭园艺. 上海:商务印书馆,1926.

[26]上原敬二. 造園学汎論[M]. 东京:林泉社,1924:19-22.

[27]余森. 美术建筑学说略[J]. 科学,1924,9(7):848-856.

[28]爱德华·萨义德. 世界·文本·批评[M]. 李自修,译. 北京:三联书店,2009:400-432.

[29]SAID E W. Reflections on Exile and Other Essays[M]. Cambridge:Harvard University Press,2002:436-452.

[30]孙天正. 从景到境,由建至营——基于Landscape Architecture学科本体论的学理名称问题刍议[J]. 华中建筑,2011,29(7):110-112.

[31]杨锐. 论“境”与“境其地”[J]. 中国园林,2014,30(6):5-11.

① “大地景物规划”在该文的英译为Landscape Planning,后汪菊渊在《大地园林化和园林(化)城市》(1994年)一文中又改译为Earthscape Planning。Earthscape Planning一词实际在西方文本中很少出现,因其含义已经可以用Landscape Planning表达。中国的语境则不同,由于landscape一词已与“风景”“景观”等词汇有了深刻关联,earthscape便成为对译“大地景观”的新选择,随之“大地景观规划”的中式英文也成了Earthscape Planning。较早将earthscape译为“大地景观”见于程里尧《风景建筑学在美国的进步》(1986年)一文,较早使用Earthscape Planning对译“大地景观规划”的做法见于刘家麒的《开拓奋进——二十一世纪我国风景园林发展对策》(1992年)一文,后者应是受到约翰 · 奥姆斯比 · 西蒙兹(John O. Simonds)的《大地景观——环境规划指南》(Earthscape: A Manual of Environmental Planning)一书于1990年正式译介至国内的影响。

① 对于学科的理解和定义,主要有两种:第一种是按照研究对象进行的知识体系划分,即所谓“分科治学”;第二种是为了设置学校教学科目而进行的制度安排,即所谓“分科设学”。前者着眼于学术研究,后者落脚于学校教育,后者以前者为基础和依据,前者才是学科成立的根本。我国国家标准《学科分类与代码》(GB/T 13745-2009)就将“学科”定义为“相对独立的知识体系”,国务院学位委员会、教育部于2022年印发的《研究生教育学科专业目录管理办法》提出“一级学科设置须体现知识分类”,且应符合的第一个基本条件便是“有确定的研究对象,已形成相对独立、自成体系的理论、知识基础和研究方法,研究领域和学科内涵与其他一级学科之间有比较清晰的界限”。

① 上原敬二的“个人造园-公众造园-国土装景”三层次是按照“个人-社会-国家”的逻辑建构的,但在内涵与外延的理解上有着东亚儒家文化的特点。关于“个人-社会-国家”的关系问题,费孝通在《乡土中国》(1948年)中认为中国传统社会结构是“差序格局”,西方社会结构是“团体格局”;儒家的“从己到家,由家到国,由国到天下”便是差序格局,其“群-己”“公-私”的界限是相对的、模糊的,而且儒家强调“克己”,没有“克群”,故致公权对私权的侵入。与之比较,西方的团体范围是清楚的,公私界限是分明的。上原敬二在个人造园(private landscape)大类下面列有共同庭园(community garden)小类,在公众造园(public landscape)大类下面列有府县公园(state park)和国民公园(nation’s park)小类,可见在“个人”层面里混有“社会”层面的内容,在“社会”层面里又混有“国家”层面的内容,说明其个人与社会、社会与国家的界限是模糊的、相对的,且是由公向私的下沉与渗透。

作者简介:

孙天正/1982年生/男/山东青岛人/硕士/西安建筑科技大学(西安 710055)/讲师/研究方向为风景园林历史与理论

基金项目:山东省社会科学规划研究项目(编号:24CWYJ13)