明代重修灵渠考论\t

摘 要:灵渠修建于秦代,在沟通湘江和珠江两大水系中发挥着重要作用,历代对其均有维护与整修。明代对灵渠的修浚主要有六次,由于史料采用不全或引述有异,一些研究结论尚存不足。考万历《广西通志》之《兴安县重修陡河记》发现,万历十五年(1587)广西巡按御史蔡系周虽有修渠之议,但未实际动工;至万历三十年(1602),灵渠才得以重修。厘清万历年间灵渠修浚的确切时间,有助于了解明代修渠的真实情况,以及当时的水利工程与区域治理之间的关系。

关键词:明代 灵渠 水利 修浚

中图分类号:K248 文献标识码:A 文章编号:1000-8705(2024)03-0042-10

灵渠,古称秦凿渠、零渠、陡河、兴安运河、湘桂运河,位于广西壮族自治区兴安县境内,在秦代凿成通航。灵渠由东向西,将湘江与漓江连通,是我国古代著名的水利工程,也是世界上最古老的运河之一,有着“世界古代水利建筑明珠”之誉。因灵渠在沟通湘江和珠江两大水系中发挥着重要作用,历代对其均有维护与整修。到了明代,明廷强化经略粤西战略,因而愈加重视灵渠发挥的作用,多次对其进行修浚。

笔者在查阅万历《广西通志》增补本时,发现《兴安县重修陡河记》一文,其中不少内容,较为详细地记述了明朝万历年间灵渠的重修情况,经过与其它相关文本的仔细对比分析,有了一些新的思考。特别是在学界对明代的六次灵渠修浚工程研究中,由于史料采用不全或引述有异等原因,一些研究结论尚存不足,对明代修浚灵渠次数的问题未形成统一认识,因而对相关史事需要重新进行考证与评估。本文主要研究万历十五年(1587)御史蔡系周的修渠提议与《兴安县重修陡河记》中记载的万历三十年(1602)动工修渠之事。

一、万历十五年蔡系周“盐法七事”与修渠考证

由于明廷强化对粤西等地的经略,明朝对灵渠的重修在历代之中是为数较多的。不少学者对明代修浚灵渠的次数进行过研究,取得了较为丰富的成果。梳理这些研究成果,大致有以下三种观点:

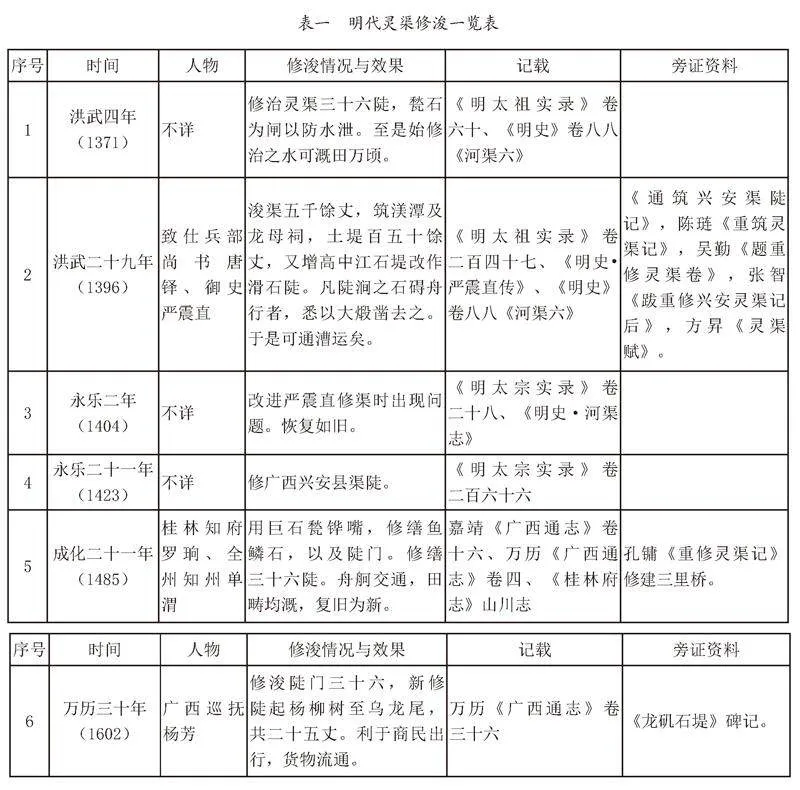

第一、明代修浚灵渠次数为六次,分别是洪武四年(1371)、洪武二十九年(1396)、永乐二年(1404)、永乐二十一年(1423)、成化二十一年(1485)、万历十五年(1587)。唐兆民在《灵渠文献粹编》附编二的“历代修浚灵渠一览表”中,对明代修渠记录有过这样的统计1。

第二、明代修浚灵渠次数为五次。此统计比上述修渠次数减少了一次,出现次数出入的原因在于有关书籍没有将永乐二十一年(1423)的修渠计算在内。

第三、明代修渠次数只有四次。此种提法只在《灵渠工程史述略》2中出现,认为“见诸文献的只有四次”,没有将洪武四年(1371)和永乐二十一年(1423)修渠计算在内。

在上述对明代修浚灵渠的统计中,都对“万历十五年重修灵渠”这一论断没有疑义,似乎已成学界共识。然笔者在查阅万历《广西通志》之《兴安县重修陡河记》时发现,万历十五年(1587)广西巡按御史蔡系周虽有修渠之议,但未实际动工;直至万历三十年(1602),灵渠重修才真正启动。具体情形如下:

万历十五年,广西巡按御史蔡系周在巡察“东盐西运”的过程中,发现存在诸多问题,于是向明廷上陈“盐法七事”,主要内容可归纳为:“均市价,议船户,时收散,清支给,明地方,谨河道,专职守。”3其中的“谨河道”一段,蔡系周是这样说的:

六曰:谨河道。广东至梧州水势甚平,梧州至桂林虽险亦易,惟桂林至全州中经兴安县陡河,原有陡门三十六座,向系五年大修,三年小修。十馀年来废弛弗举,舟楫难通,遂致盐运坐守月日,所费不赀。今查兴安分水塘中间直下入中江,原设大石减水陂一座,一百馀丈,截水不至直泻,要南一路。自兴安县北门至三十六陡,南岸冲坏去处,估计修筑计费不满千金,即于盐利内动支。4

上述史料详细地记载了蔡系周提议重修灵渠之事,蔡系周分析了需重修灵渠的原因,并对重修经费的数额进行了估算,对重修经费的支出渠道也提出了建议。如果据此就认为明朝于万历十五年(1587)对灵渠进行过重修,依据显然是不足的。文中“估计修筑计费不满千金”,说明这笔经费没有实际发生,仅仅是事前估算;如果实际发生的话,那么应当有一个较为准确的支出数字,便于上报明廷允准,然后才“即于盐利内动支”。这说明了其时灵渠修浚工程仍未实际启动。

蔡系周向明廷上陈“盐法七事”后,万历帝给出了答复,“上命湖南各府但行广西官盐,地方一应盐法听广西巡按查理,仍载敕内,馀依议行”5。据此来看,万历帝侧重对广西行盐区域的管理问题进行安排,最后虽有“馀依议行”之语,但仍是指盐政事务,而未言及重修灵渠之事。

蔡系周向明廷上陈重修灵渠之事的原由,与明朝的官职制度有关。据万历《广西通志》记载:

国初设监察御史,遍历诸藩,用以核官邪,询民疾苦。间或因事特遣,以恢功行,以清军行,以盐政行。而惟巡按之权,为独重粤西,盐法厪行楚三郡,无事专官,因属巡按兼理之,而衡、永、宝三郡隶焉。6

从以上记载可知,明朝初年设置的监察御史权力很大,有时可以因事特遣负责查核军队、盐政之事。而与其它地方相比,粤西的盐政查核事务更加受到明廷重视,所以广西巡按御史的主要职责之一就是巡查盐务。从这个意义上讲,蔡系周是在广西巡察盐务之时,发现了灵渠河道阻塞对盐运产生不利影响,于是在奏议中一并提出需修缮河道以利盐运。作为巡按御史,他的奏议自然主要谈及盐政之事,而灵渠的畅通与盐政的行销息息相关。根据明代巡按御史制度规定,巡按御史任期为一年,一年一换,在此期间负责亲自巡察所辖的每个地区。蔡系周在广西任巡按御史的时间只有一年,事实也是如此,蔡系周在万历十七年(1589)以浙江巡按之职上奏,表明他已履新浙江,不可能继续在广西主持或参与灵渠的重修之事。因此,把蔡系周提出河道修缮的建议当成已经重修的依据,显然有些牵强。况且,河道修缮等在当时属于较大的工程,投入的财力物力人力是比较多的,由工部的清水司管理,而具体事务则由地方官府依据明廷的批复操作。如果蔡系周的提议已经工部核准和皇帝下诏准许以及广西的地方官府操办,如此浩大的工程,自然会留下不少档案资料。但蔡系周在奏议中提出修缮之事后,也未见任何关于此次灵渠修浚的记载。

综上所述,蔡系周所提出的“谨河道”,只是以巡按御史的身份向明廷奏知此事,甚至没有告知广西地方官府,工部清水司等也没有对此事提出处理措施。因此,在《明神宗实录》等史料中没有发现此次重修灵渠的完整记录;从广西地方史料来看,也没有发现有关纪事碑刻、文章词赋或其他的旁证资料证明对灵渠进行了重修。所以,在没有新发现史料的情况下,可以说万历十五年(1587)蔡系周只是提出了重修灵渠之奏议,但没有动工。

二、万历三十年重修灵渠的记载

上文对万历十五年(1587)明廷是否重修灵渠进行了考证,下面主要就万历三十年(1602)明朝重修灵渠的史料进行梳理分析。笔者查阅万历《广西通志》后发现,其中记有明朝万历三十年(1602)重修灵渠的史料。但此史料没有被学者研究所采用,以至于对灵渠重修的统计中完全缺失“万历三十年重修”这一事实。据相关史料考证,万历《广西通志》的成书分两个阶段完成。

第一,万历《广西通志》的初次成书时间。万历《广西通志》是广西现存的两部明代省志之一,对于研究明代中后期广西的历史具有较高的史料价值。据相关史料记载,万历《广西通志》由其时之广西巡抚戴耀倡撰,由苏濬等学者负责具体编纂事务。苏濬在完成万历《广西通志》稿后,撰写了《重修广西通志后序》,文末落款为“万历二十五年季春清源苏濬叙”1。以此来看,万历《广西通志》初次编撰完成的时间应当在万历二十五年(1597),但尚未刊印。因为此时的戴耀已经由广西巡抚转任两广总督,未及就书稿的审阅和印行等事务进行安排。

第二,万历《广西通志》的初次刊印时间。戴耀于万历二十五年(1597)转任两广总督后,明廷任命杨芳接任广西巡抚,杨芳命苏濬等继续完善万历《广西通志》并准予印行。两年后,万历《广西通志》第一次印行。印行前,杨芳还在万历《广西通志》卷首撰写了《重修广西通志序》,落款为“万历己亥长至日,赐进士第通议大夫奉敕巡抚广西等处地方兼理军务都察院右副都御史前刑科左给事中侍经筵官西蜀杨芳撰”2。“万历己亥”即为万历二十七年(1599),也是后来的学者多误以为万历《广西通志》都是在万历二十七年(1599)刊印的原因之一。

第三,万历《广西通志》补载及再次刊印时间。根据书中内容进行梳理,事实上,万历《广西通志》在万历三十七年(1609)还有一次补载及二次刊印。具体情形为,苏濬撰《重修广西通志后序》应在万历《广西通志》书稿刚刚编成的万历二十五年(1597);杨芳撰《重修广西通志序》应当在书稿初次印行时,即万历二十七年(1599),这一版本成为万历《广西通志》的初刻本。到了万历三十七年(1609),万历《广西通志》中补充增加了杨芳的一些文章诗文,之后进行了再次刻印,进而成为万历《广西通志》增刻本。笔者查阅《中国古籍总目·史部》后发现,其中载明万历《广西通志》有“明万历二十七年刻三十七年增刻本”3。但此则史料文字不多,往往被忽略。这也就造成了万历《广西通志》的版本、成书年代模糊不清的问题。

第四,万历《广西通志》增刻本中有关于万历三十年(1602)重修灵渠的记载。万历三十七年(1609)万历《广西通志》的增刻本与万历三十年(1602)重修灵渠之事存在诸多关联。曲迁乔所写的《兴安县重修陡河记》一文,就是万历三十七年(1609)增刻的内容。该文收录于万历《广西通志》卷三十六的《艺文志二》中,由其时之广西左布政使曲迁乔所撰,全文如下:

兴安县重修陡河记

曲迁乔 左布政使

兴安县南九十里为阳海山,湘水出焉。漓水介县境而近地,本高于湘源,又阻严关峭险,故北走洞庭。若建瓴而南向桂林,则疑于过颡然者。自秦史禄凿灵渠以通运道,其制为分水闸,以时启闭,遂导湘合漓,入西粤以抵南海。汉征徵侧率由斯路,至唐观察使李渤渐立陡门,而水势渐顺。我明洪、永以来,其间疏壅,具详郡乘。成化间太守罗珦曾修葺,今百二十馀年所矣。水啮堤溃,而河流浅涩寻修寻淤,为百姓患苦。先是议大新之而重劳民,且难其费。

今大中丞杨公、御史台钱公秉宪以来,揆文奋武,厘弊举废,百猷鼎新。余具其事以请,二公戄然曰:“此非昔之所称灵渠,而今之所称陡门耶?非马伏波南征饷道而舟楫所必由耶?是百世之利而王政之所先也。劳耶费耶罔恤矣。”于是悉索邑赋,复发司帑,鸠工庀材,畚锸如云,不逾年而告成事。兴安令请记其事。余惟始安据岭表上游,自陡门立,而南亩之所灌溉粮盐之所转输,商贾舟楫之所贸易,咸仰给于是。夫以湘漓一线之水,为三军、百姓之所系命,固楚粤间咽喉也。俗吏闇于远图浮慕,坐啸画诺之理。一议兴作辄颦蹙,以劳费为解。则是河渠必天造地出,而禹不必疏瀹决排。西门豹治邺十二渠,为万民也,何以享百世利,而民到于今称之耶?粤右崎岖杂夷,不能十岁无议兵。而水性冲啮靡常,运道梗涩可虑,未有百二十年平定如一日者,以逸为劳,劳而不怨,以省为费,费乃有经。陡成而啮者以息,壅者以疏,粮饷鱼盐,舟楫衔尾,而进岁所省背负陆挽之劳,不知凡几。其所资灌溉南亩,盈百室而宁妇子,又不知凡几,由斯以谭,费耶?省耶?劳耶?逸耶?昔翟方进奏罢鸿隙陂,而荳芋起怨,赵大夫白公穿秦渠,而禾黍兴歌。则河渠通塞,所关民生国计,何如也?夫上源壅则下枯,下流溢则上竭。今天下川泽竭矣。而西粤之民疲瘠,沦胥尤甚,有如徼天之灵弛,兹山泽之利以予民,俾商旅愿出于途,泉货常流注如水,无河决鱼烂之患。惟是司牧长吏时其补塞,以广布在上之德意,庶几百姓禾黍之歌,与湘、漓二水俱长,慎毋令溃于蚁穴。为鸿隙陂也者,则三事大夫寔旦夕蒿目,以冀是役也。浚陡凡三十六,新修陡堤起杨柳树至乌龙尾,共二十五丈。经始于万历壬寅冬十月,竣工于癸卯春三月。

综其纲而视成者:大司马制府戴公讳耀,闽人;大中丞杨公讳芳,蜀人;大直指钱公讳梦得,浙人。大参林君梓,学宪骆君日升,前后署道务襄其事。太守许君国瓒今升右江兵巡寔上其议,而拮据经费与兵卒分功而行筑,则兴安令吴国光与有劳焉,于法得备,书管工催督员役,纪于碑阴。

万历癸卯仲夏吉旦。1

万历年间广西左布政使曲迁乔所撰的《兴安县重修陡河记》,描述了灵渠所处的位置及连通两大水系后所发挥的作用。回溯从秦汉以来历代对灵渠的重修情况,对明代的重修记载最为详细,有明代洪武年间、永乐年间的修渠,成化二十一年(1485)罗珦的修渠,且将万历三十年(1602)重修记载增刻,然丝毫没有提及蔡系周于万历十五年(1587)修渠。从修渠的经费来看,其中提到了“悉索邑赋复发司帑”,也就是说,除了使用当地增收的税赋外,还从有司管理的经费中追加。以上内容传递了三个方面的信息:其一,方志是对地方上发生的大事加以记载,使之传阅后代,以资考记,如果修渠之事真的发生了,作为地方大事,志书是不可能不提及的。其二,《兴安县重修陡河记》专为灵渠修建之事撰写,对秦汉以来历代重修灵渠均进行了回溯,对明代重修的情况记载详细,如果万历十五年(1587)真的进行了重修,曲迁乔作为在此之后的广西左布政使,是不可能忽略此段史实的。其三,里面提及的经费支出更能说明这个问题。以当时的地方财力而言,“悉索邑赋”是一件大事,即是将当地税赋全部用来修渠,地方史料不可能没有记载,地方官吏不可能不知道;同时,此则记载中又提及“复发司帑”,说明修渠之事工程浩大,仅靠地方的财力难以支应,于是便从有司管理的资金中追加,“司帑”的使用是由明朝户部管理的,动用“司帑”应当有从广西布政司到户部甚至到皇帝的上奏过程,如果确有动工修渠,这些情况均应有相关记载。因此,《兴安县重修陡河记》未曾记载此次修渠,再次佐证了蔡系周上奏之后,灵渠重修之事并未开工。万历《广西通志》增刻本成书时间与灵渠重修时间相近,从文中可知此次修渠完成时间在万历三十年(1602),且属于当事人所记,可信度较高。万历《广西通志》的增刻本,以杨芳为主导1,而重修灵渠之事又与杨芳相关,因此,万历三十年(1602)重修灵渠一事才被收录于广西的方志之中。

三、万历年间灵渠重修史事的考证

《兴安县重修陡河记》回溯明代洪武、永乐及成化年间重修灵渠之事,还特意描述了万历三十年(1602)的修渠是上接成化二十一年(1485)的太守罗珦重修,按照时间换算,与文中所提的“百二十馀年”的时间间隔基本吻合。据此线索判断,万历三十年(1602)的修渠是继成化年间后的又一次修渠。如上所述,文中未有只言片语提及万历年间还有一次修渠之事。

据相关史料分析,万历十五年(1587)之所以没有动工修渠,是因为当时广西的地方局势不稳,战事不断,如发生了大藤峡、八寨、古田之战,明廷及广西地方官府疲于应付,所以没有更多精力考虑灵渠重修之事。此事在万历《广西通志》中也有相关记载:“粤西自嘉靖以来无岁而不寻师,今年征古田,明年征十寨,后年征府江。”2而古田、十寨、府江等多地与灵渠所在的桂林府很近,这也从侧面反映这一地区因战事不断而无暇顾及灵渠“五年大修,三年小修”的正常修浚,蔡系周描述的“十馀年来废弛弗举”3,说的就是这个时期。

在查阅明朝户部的相关史料中,也发现了万历十五年(1587)广西经费短缺的记载。当年户部曾对广西回复:

夫粤西先年因用兵饷、缺官各项银两,履经奏留,近官地方宁谧,营兵既减,馈饷不繁。况今太仓告匮,边费难支。 4

由此可见,明廷对于广西的军费开支已经到了捉襟见肘的地步。从当时的广西来看,仍是以农业为主,商业不发达,财力不充裕,战事不止,百姓生活困苦,自然没有多馀的资金用来维修灵渠。万历年间接任蔡系周的广西巡按御史孙愈贤就在给明廷的奏报中称:

西南地方虽不至如山陕之久旱,吴越之洪水,而兵戈饥馑之苦,千里萧条,宜随事加恤。1

由此可知,自万历十六年(1588)以来,明朝全国范围内多个地方因为天灾等原因造成支出增加,而广西虽未有大的天灾,然连年战事不断,使得百姓生活饥馑,社会萧条,需要明廷追加经费才能度过难关。在此情况下,广西地方官府与明廷均不可能在重修灵渠上出资。况且,战事不断,交通、物资、人力等方面也不可能为重修灵渠提供更多支撑,一直持续到万历三十年(1602),这种情况方有好转。

据相关史料记载,从蔡系周提出重修灵渠之议十五年后的万历三十年(1602),广西各地战事逐渐平息,社会渐趋稳定,这就是《兴安县重修陡河记》所说的“厘弊举废,百猷鼎兴”。当时,从明朝全国范围来看,多地开始采取一些恢复经济的举措,如北方的保定巡抚汪应蛟开始倡行大兴水利,疏通河道,加固堤坝,开垦荒地,引水灌田等,取得了一定的成效。就广西来说,其时正值杨芳赴任广西,面对土地荒芜、河道阻塞、财力维艰、百姓生活困苦的窘况,他也采取了修水利、励农耕、疏河道、建学校等措施,以恢复战事平息后的广西经济。所以《兴安县重修陡河记》中记载此次重修灵渠的时间为“经始于万历壬寅冬十月,竣工于癸卯春三月”, 这也与当时的历史环境和实际情况相符。

据《兴安县重修陡河记》记载,这次重修的工程包括灵渠沿线的三十六陡,还有“新修陡堤起杨柳树至乌龙尾,共二十五丈”。由此可见,这次重修工程不仅疏浚了原来冲坏的渠道,还修整了三十六陡和二十五丈陡堤。杨芳选择在冬季对灵渠进行修浚,是为了适应灵渠所在地的季节规律。因为冬季的灵渠处于枯水季,水流量减少,在客观条件上可以减少不必要的人力支出,自然也就减少了施工的投入和难度,有利于本次灵渠的修浚。

对这次重修的经费来源也有记录,就是如前所述的“于是悉索邑赋复发司帑”,这里不再论述。而这次修渠原因,在《兴安县重修陡河记》中也有提及,“夫以湘漓一线之水,为三军、百姓之所系命,固楚粤间咽喉也”“则河渠通塞,所关民生国计,何如也?”“而西粤之民疲瘠,沦胥尤甚”“兹山泽之利,以予民,俾商旅愿出于途,泉货常流注如水,无河决鱼烂之患”,主要是考虑到灵渠长时间未疏浚,导致河流淤塞,水道壅堵,不利于土亩灌溉、商贸来往、物资转运等。还有一点需要关注的是,对蔡系周提议修渠而未竟之举,《兴安县重修陡河记》中亦有所回应,如“水啮堤溃,而河流浅涩寻修寻淤……先是议大新之而重劳民,且难其费”,这说明之前河道已经被冲毁,但由于劳力和经费不足,原来的提议没有启动。且“寻修寻淤”一句,也说明了平时的小修小补未能很好地解决问题,才有了后来的这次大修。从《兴安县重修陡河记》结尾的内容来看,参与这次修渠的官员有两广总督戴耀、广西巡抚杨芳、广西巡按御史钱梦得、广西左布政使曲迁乔、桂林太守许国瓒和兴安县令吴国光等。

《兴安县重修陡河记》的作者曲迁乔,字允升,号带溪,山东济南长山县人。曲迁乔是万历五年(1577)进士,授沁水县知县。万历二十七年(1599),任广西右布政使;万历二十九年(1601),调任广西左布政使,所以在《兴安县重修陡河记》中曲迁乔以左布政使落款。其任左布政使的时间正好与万历三十年(1602)重修灵渠的开始时间,即文中所说的“万历壬寅冬”相符。除此之外,曲迁乔在广西任职期间,还在桂林等处留下了几方石刻。这些石刻的落款时间相对集中,主要是在万历二十八年(1600)到万历三十三年(1605)之间。这些落款和署名的记载可与《兴安县重修陡河记》的相关部分相互参证。1

《兴安县重修陡河记》中提到的钱梦得,为其时之浙江桐乡人,癸未年(1583)进士。2史料记载其在广西任职时“严明搜奸,剔除墨吏”,又据《梧州府志》记载,钱梦得与杨芳、骆日升等一同在广西各县兴办县学,如岑溪县学和怀集县学,都有他们捐置学田的记载。《兴安县重修陡河记》中提到的林梓、骆日升、许国瓒等人,都在其时的广西担任过官职,林梓为其时之漳浦人,万历三十一年(1603)任广西按察使3;骆日升为其时之连安人,万历二十八年(1600)任佥事4,后升为学宪;许国瓒为其时之晋江县人,进士,万历二十七年(1599)在广西任职5,万历三十五年(1605)升任右参政。《兴安县重修陡河记》中署名的这些官员都可以在万历《广西通志》、康熙《桂林府志》职官表中找到对应信息,这也从侧面印证了这篇记文所列内容的真实性。

我国古代的许多大型工程完成后,往往会刻碑、写记,灵渠的维修也是一样。比如,明朝洪武二十九年(1396),严震直重修灵渠后,就在灵渠的飞来石上刻下《通筑兴安渠陡记》6,详细地记录了此次重修中疏通堤岸河道投入的银两以及用工、用料等情况,为以后的维修提供了详细参考,也成为明朝洪武年间重修灵渠的物证。还有一些文章也记载了此事,如陈琏的《重筑灵渠记》详细记载了当时修渠的原因、时间以及其他修渠信息,被收录于《桂林郡志》7中。吴勤的《题重修灵渠卷》、颜皞的《重修灵渠赋(并序)》、张智的《跋重修兴安灵渠记后》、方昇《灵渠赋》等,都对此次修浚有详细的记载。成化二十一年(1485)修渠完工后,时任广西左布政使的孔镛也写了《重修灵渠记》一文,对此次维修进行记录。孔镛是成化二十年(1484)的广西按察使8,他在《重修灵渠记》中提到的人物均可在方志中一一对应找出。比如,对宋旻的记载是“淳安人。成化二十年以右都御史,至二十三年致仕”9,与“总督军务兼理巡抚、督察院右都御史宋公旻”相对应。再如,闵珪在成化二十三年(1487)任广西按察使,也与方志中的记载相符。

万历三十年(1602)重修灵渠之事亦刻写在石碑上。碑文分为阴阳两面,阳面刻写曲迁乔《兴安县重修陡河记》,阴面刻写此次施工所用的材料和参与修建的人员名单。曲文中提到“书管工催督员,纪于碑阴”,就是说的这件事,可见记录之详细。由于年代久远,原碑已经不存。另外,依据与《兴安县重修陡河记》同一时期写成的《龙矶堤记》的记载,也可证明万历三十年(1602)重修灵渠之事的真实性。龙矶堤在今广西平乐县平乐镇北面的茶江河段,据《龙矶堤记》记载,“工始壬寅八月,竣役于癸卯四月,为日凡二百四十有奇”10,其中提到的修建时间几乎与本次灵渠重修的时间重合。再从提到的参与维修人员来看,将《龙矶堤记》后文所记与《兴安县重修陡河记》文末所记的官员名单作比对,发现其中提到的官员同样有戴耀、杨芳、林梓等人,不仅如此,杨芳还留下诗作《平乐堤成喜而放歌》11以记其事。将两文作对比,二者所采用的行文习惯基本一致,符合明代碑文记述的体例,从记载官员中也可以看出二者之间具有关联性,从而为万历三十年(1602)重修灵渠之事提供旁证资料。还有一事值得一提,即万历三十三年(1605)兴安改建阳城时,也曾“具申抚都杨,批如议行”,这里提及的抚都杨,正是杨芳。据该文所记载“工始于万历三十三年十二月十六日,竣于万历三十五年二月”1,以此测算,改建阳城是重修灵渠两年后的事,二者时间极为相近。文中提到的“比来疆场敉宁,无浮鼓之警”2,也符合当时社会较为稳定、资金尚能支应等情况。还有一些旁证史料,如杨芳所撰的《皮林记事碑》3,此碑现在仍保存在桂林龙隐岩之中,《皮林纪事》一文和《皮林凯歌十五首》4都被收录在万历《广西通志》中,碑、记文、诗歌三者相互印证。综上所述,诸多史料、碑刻、诗文均相互可印证,蔡系周于万历十五年(1587)只是提出了重修灵渠之议,由于当时的天灾、战事等各种因素影响,直到万历三十年(1602),明朝才对灵渠进行了重修。

四、明代修渠略述

依据上述考证,对明代灵渠修浚情况重新进行统计,如表一:

洪武四年(1371)修浚灵渠之事记录于《明太祖实录》之中,虽未载主持修浚者,也未见任何碑刻资料留存,但清晰地记载了修浚的主要原因是“岁久陡岸圮坏”。自上次元至正十三年(1353)修渠之后,经过元末明初的战争,加之时间较长,灵渠部分陡岸已经损坏坍塌。而经过洪武四年(1371)的修浚之后,不仅航运出现改观,而且“至是始修治之水可溉田万顷”1。这与明朝初年施行的恢复和发展农业生产之策以及社会逐步稳定有关。

洪武二十九年(1396)的修渠为明代对灵渠的第二次维修,在这次重修的记录中曾提到“国初尝修浚之”2,这则史料也是洪武四年(1371)曾有修渠之举的例证。除此之外,在《皇明大政纪》《国朝典汇》等史料以及方志、明人文集中,都有不少关于此次修渠的记载。洪武二十九年(1396),修渠的主要原因是为了运输军饷和作战物资,为南丹、龙州、奉议等地的战事做准备。此次修渠“于本年(洪武二十九年,1396)九月十一日兴工,至十一月终成”3。据相关史料记载,这次修渠的项目较多,工程量较大,投入的人、财、物力较之洪武四年(1371)以及以前的各个朝代都有大幅增加,“其工匠精致,渠岸坚深,较之前代,相去万万”4。严震直为此还赋诗《筑兴安堤》,其中的“岭外河堤筑已完”5等句,体现了作者在修渠工程完成后的轻松和喜悦心情。《明史·严震直传》中也有记载其修渠之事。

永乐二年(1404)的修渠为明代对灵渠的第三次维修,主要解决洪武二十九年(1396)严震直主持的第二次修渠中出现的问题。“洪武中,巡按监察御史严震直欲广河流,撤去鱼鳞石,增高石埭”6。虽然作为监察御史的严震直受明廷之命拓宽渠道,目的在于提高进水量,使之可通漕运,但因为没有考虑到泄洪,以至于雨季来临时山洪爆发,水无所泄,直冲北渠,冲毁堤岸。南渠也因为水流减少,船只无法通行,沿岸田亩无水灌溉。于是永乐二年(1404)的第三次修渠不得不恢复原样,即“改作如旧为便。从之”7,在既保证灵渠航运正常运转的情况下,又能达到汛期正常泄洪的目的。

永乐二十一年(1423)的修渠为明代对灵渠的第四次维修,主要是为了运送作战所需的物资与人员。这次修渠与当时明朝所处的形势有很大关系。一方面,广西各地部族冲突频发,战事不断。另一方面,明朝与安南的作战也在进行之中。最初,与安南作战的粮饷及物资由黄福负责督运,在途经灵渠时,黄福还留下《奉使安南水程日记》一文。后来,在粮饷及物资运送中还有广西当地人参与,如兴安县人秦子忠就因“时交南用兵,藩司闻其才,令督舟楫运军需。郡邑多被谴责,子忠调度有法,无一违误”8有功,被地方官吏举荐到太学,还被明廷授予工部司务监督,令其负责运输楠木,供营建京城之用等。这一时期的灵渠经过维修后,在运输明廷作战所需物资与人员方面发挥了很大作用。

成化二十一年(1485)的修渠为明代对灵渠的第五次维修,主要原因如史料所载,“成化乙巳,洪水荐至,渠堤大坏,官民病焉”1。由于当时广西地区爆发了百年一遇的洪水,灵渠大堤多hNzz2ZIjOeWiepEjjg7Thv969oR1gXGqURa5UpU3H+4=处被水冲坏,于是明廷责令地方官府抓紧修复。此次维修工程由当时的桂林知府罗珦、守备兴安行都指挥使杨观和全州知州单渭三人负责。经过统一的规划设计之后,动用大量民工,疏通了淤塞的渠道,重点对天平坝和铧嘴的大水冲坏处进行了维修,用巨石瓮铧嘴,措置鱼鳞石,修缮了三十六陡等处。由于此次修渠工程量较大,所以历时较长,据史料记载,成化二十一年(1485)冬天动工,到成化二十二年(1486)秋天才得以完成。值得一提的是,严震直的外孙闵珪参与了这次维修,史料记他“以督察院右佥督御史改广西按察使,相与严公后先督修”2,两代人先后参与灵渠维修,这在灵渠的修建史上不多见。对于成化二十一年(1485)的修渠,清乾隆年间的知县黄海在编修县志时,曾到当地查访,将他发现的情况记入县志,县志云:“三里桥,在县西三里,明成化丁未修灵渠时建。”3

综上所述,明代对灵渠的修浚主要有六次,时间分别是:洪武四年(1371)、洪武二十九年(1396)、永乐二年(1404)、永乐二十一年(1423)、成化二十一年(1485)和万历三十年(1602)。

五、馀论

灵渠是我国古代著名的水利工程,是世界上最古老的运河之一,自秦代建成,历代均有修缮。灵渠既使长江和珠江两大水系得以通航,又使沿线多个地方的土地得已灌溉,在促进当地及南北经济社会发展和各民族交往交流交融中发挥了重要作用。

历代对灵渠的维修多有记载,相关专家学者对此也多有研究成果。在此基础上,笔者重点针对一些不符史实、史料不全或学术观点尚不一致的方面,查阅大量史料进行考证,重点对明代灵渠的修缮情况,即明代的实际修渠次数展开分析考证。在对永乐二十一年(1423)的修渠记载、万历十五年(1587)的蔡系周修渠提议和万历三十年(1602)的实际修渠等方面进行综合分析后认为,明代大修灵渠的次数为六次,永乐二十一年(1423)的修渠记录在明实录中虽只有只言片语,但也不应该忽略其修渠的事实;万历十五年(1587)蔡系周只是提出了修渠的提议,万历三十年(1602)灵渠修浚才实际动工。

A New Discover of Rebuilding Lingqu Canal during the Ming Dynasty

Zuo Feiyue

Abstract:Lingqu Canal was built in the Qin Dynasty.Because of its important role in connecting the two major water systems of Xiangjiang River and Pearl River, which has been maintained and renovated in the past dynasties. There are mainly six times of dredging of Lingqu canal in Ming Dynasty. Due to the incomplete use of historical materials or different quotations, there are still some deficiencies in some research conclusions. By examining the Record of Rebuilding Douhe River in Xing 'an County in Wanli Guangxi Tongzhi, it is found that in the fifteenth year of Wanli ( 1587 ), although there was a proposal to repair the canal, the construction of the canal was not actually started ; it was not until the thirtieth year of Wanli ( 1602 ) that the Lingqu Canal was rebuilt. To clarify the exact time of Lingqu Canal dredging in Ming Dynasty is helpful to understand the real situation of Lingqu Canal dredging in Wanli period and the relationship between water conservancy projects and regional governance at that time.

Key words:Ming Dynasty;Lingqu Canal; Water conservancy; Dredging

责任编辑:王 进

作者简介:左菲悦,女,1993年生,广西桂林人,云南大学历史与档案学院中国边疆学博士研究生,研究方向为中国南部水利与边疆史、广西地方史。

〔基金项目〕:本文系2024年广西哲学社会科学研究一般项目“中华民族共同体视域下的灵渠与边疆开发研究”(项目编号:ZL2024010)阶段性研究成果。

1 唐兆民:《灵渠文献粹编》,中华书局1982年版,第308~309页。

2 郑连第:《灵渠工程史述略》,水利电力出版社1986年版,第73~76页。

3 谈迁:《国榷》,中华书局2005年版,第4560页。

4 《明神宗实录》卷一八八,万历十五年七月庚子,中华书局2016年版,第3524~3525页。

5 《明神宗实录》卷一八八,万历十五年七月庚子,中华书局2016年版,第3524~3525页。

6 戴耀修,苏濬纂:万历《广西通志》,广西人民出版社2012年版,第159页。

1 戴耀修,苏濬纂:万历《广西通志》,广西人民出版社2012年版,第870页。

2 戴耀修,苏濬纂:万历《广西通志》,广西人民出版社2012年版,第3页。

3 中国古籍总目编纂委员会编:《中国古籍总目·史部》第八册,中华书局、上海古籍出版社2010年版,第4595页。

1 参见戴耀修,苏濬纂:万历《广西通志》,吴相湘主编:《中国史学丛书》,(台北)台湾学生书局1986年第二次印刷,第762~763页,下文简称“台图版”;广西古籍丛书编辑委员会、广西地方志编纂委员会根据上海图书馆藏本为底本影印,万历《广西通志》,广西人民出版社2012年版,第763~765页,下文简称“上图版”。上文是根据“上图版”与“台图版”互相补校而得。“台图版”字迹较为漶漫,“上图版”较为清晰。二者内容大致相同,但“台图版”相比于“上图版”,最后出现的官员名称信息较为清晰,句子“则三事大夫寔旦夕蒿目,以冀是役也”完整。“上图版”则“三”后缺二字,后接“大是旦夕蒿目”。“视成”一句中,多“者”一字。而在以“上图版”为底本影印的广西本中间出现版印空白,不知是何用意。但也可能反映出“上图版”与“台图版”并非同一版本。

1 凌易红:《也谈万历版〈广西通志〉》,《广西地方志》2012年第二期;刘深:《论万历〈广西通志〉之历史形态》,《广西社会科学》2014年第六期。

2 戴耀修,苏濬纂:万历《广西通志》,广西人民出版社2012年版,第871页。

3 《明神宗实录》卷一八八,万历十五年七月庚子,中华书局2016年版,第3525页。

4 《明神宗实录》卷一八六,万历十五年五月辛丑,中华书局2016年版,第3482页。

1 凌易红:《也谈万历版〈广西通志〉》,《广西地方志》2012年第二期;刘深:《论万历〈广西通志〉之历史形态》,《广西社会科学》2014年第六期。

2 戴耀修,苏濬纂:万历《广西通志》,广西人民出版社2012年版,第871页。

3 《明神宗实录》卷一八八,万历十五年七月庚子,中华书局2016年版,第3525页。

4 《明神宗实录》卷一八六,万历十五年五月辛丑,中华书局2016年版,第3482页。

1 按,根据《桂林石刻》中册保存有《曲迁乔风洞山题诗》《曲迁乔华景洞题诗》《曲迁乔独秀峰题诗》《曲迁乔碧霞洞题诗》,其时间分别为万历二十八年(1600)、万历三十三年(1605)和万历三十四年(1606),其中曲迁乔的官职也有所变化,从广西右布政使到左布政使,与记文中官职相呼应。参见桂林市文物管理委员会编:《桂林石刻(中)》(全三册),1977年内部资料,第208~210页。

2 戴耀修,苏濬纂:万历《广西通志》,广西人民出版社2012年版,第163页。

3 戴耀修,苏濬纂:万历《广西通志》,广西人民出版社2012年版,第171页。

4 戴耀修,苏濬纂:万历《广西通志》,广西人民出版社2012年版,第180页。

5 程可则纂修:《桂林府志》,傅璇琮等编:《国家图书馆藏地方志珍本丛刊》第七五五册,天津古籍出版社2016年版,第137页。

6 按,此碑如今仍在灵渠飞来石上保存。蒋方正纂:道光《兴安县志》卷十三,清道光十四年(1834)刊本;唐兆民:《灵渠文献粹编》,中华书局1986年版,第176页。

7 陈琏纂修:景泰《桂林郡志》,傅璇琮等编:《国家图书馆藏地方志珍本丛刊》第七五五册,天津古籍出版社2016年版,第532~534页。

8 程可则纂修:《桂林府志》,傅璇琮等编:《国家图书馆藏地方志珍本丛刊》第七五五册,天津古籍出版社2016年版,第66页。

9 程可则纂修:《桂林府志》,傅璇琮等编:《国家图书馆藏地方志珍本丛刊》第七五五册,天津古籍出版社2016年版,第49页。

10 平乐县地方志编纂委员会:《平乐县志》,方志出版社1995年版,第797页。

11 平乐县地方志编纂委员会:《平乐县志》,方志出版社1995年版,第809页。

1 张孙绳:《兴安县改建阳城记》,黄海修,蒋若渊撰:乾隆《兴安县志》卷九,清乾隆五年(1740)刻本。

2 张孙绳:《兴安县改建阳城记》,黄海修,蒋若渊撰:乾隆《兴安县志》卷九,清乾隆五年(1740)刻本。

3 桂林市文物管理委员会编:《桂林石刻(中)》(全三册),1977年内部资料,第213页。

4 戴耀修,苏濬纂:万历《广西通志》,广西人民出版社2012年版,第827、730页。

1 《明太祖实录》卷六○,洪武四年正月甲辰,中华书局2016年版,第1180页。

2 《明太祖实录》卷二四七,洪武二十九年九月丙辰,中华书局2016年版,第3583页。

3 蒋方正纂:道光《兴安县志》卷十三,清道光十四年(1834)刊本;唐兆民:《灵渠文献粹编》,中华书局1986年版,第176页。

4 陈琏纂修:宣德《桂林郡志》,傅璇琮等编:《国家图书馆藏地方志珍本丛刊》第七五五册,天津古籍出版社2016年版,第533页。

5 严震直:《筑兴安堤》,桂苑书林编辑委员会校注:《粤西诗载》卷十五,广西人民出版社1988年版,第236页。

6 《明太宗实录》卷二十八,永乐二年二月己丑,中华书局2016年版,第509页。

7 《明太宗实录》卷二十八,永乐二年二月己丑,中华书局2016年版,第509页。

8 黄海修,蒋若渊撰:乾隆《兴安县志》卷八,清乾隆五年(1740)刻本。

1 孔镛:《重修灵渠记》,桂苑书林编辑委员会校注:《粤西文载》卷二〇,广西人民出版社1990年版,第99页。

2 孔镛:《重修灵渠记》,桂苑书林编辑委员会校注《粤西文载》卷二〇,广西人民出版社1990年版,第100页。

3 黄海修,蒋若渊撰:乾隆《兴安县志》卷二,清乾隆五年(1740)刻本。