《经义模范》编刻考论

摘 要:《经义模范》是研究明清时期科举时文演变的重要文献,成书于明朝嘉靖年间,多为其时之士子、塾师和考官使用。清朝乾隆年间,因其收录了大量宋代经义文,被著录于《四库全书》。该书现存诸本皆自四库本而来,四库馆臣对其评价甚高。光绪年间,《经义模范》曾有多次重刻,然其编刻情况历来存疑。通过查阅相关文献,考证此书编者应为明代学者杨慎,编选此书的背景与明朝嘉靖后期时文写作的风格演变有关。同时,杨慎编选此书的意图,应是为其时之士子撰写科举应试文章提供参考。

关键词:《经义模范》 杨慎 科举 时文

中图分类号:G256 文献标识码:A 文章编号:1000-8705(2024)03-00033-09

时文指科举考试的应试文章,也指“八股文”。宋代经义文是明清时期科举考试应试文章的源头,在时文写作过程中发挥着较大影响。《经义模范》作为研究明清时期科举时文写作演变的重要文献,曾引起历代学者的较多关注,有不少研究著述。但其编刻情况历来存疑,笔者通过查阅史料,对其编者、刊刻情况、编选背景及意图进行分析研究,以期对明代时文选本以及明清时文研究有所裨益。

一、《经义模范》的编者考述

《经义模范》编者历来存疑,诸种书目著录不一,陈第《世善堂藏书目录》“诸经类”有“《经义模范》一卷,升庵”1,《明史·艺文志》“程文类”列“杨慎《经义模范》,一卷”2,但四库馆臣著录此书时却称“《经义模范》一卷,不著撰人名氏”3。《经义模范》正文前虽有王廷表序“丁未冬,表访太史杨升庵,得《经义模范》一帙”4,但王序中只称从杨慎处访得,并未明确杨慎即编纂者,胡虔《柿叶轩笔记》亦云“王廷表作序称‘方得自杨升庵’,则真伪犹未敢定也”5 。

胡虔、四库馆臣等对杨慎为编者为何会有疑虑?究其原因,其时留存之诸版本中并未署名,王廷表序中仅称从杨慎处得,并未明确编者;再者杨慎著述甚丰,其中未标著姓名者不少,情况复杂。《明史稿》载:“明世记诵之博,著作之富,推慎为第一。诗文外,杂著至百馀种,并行于世。”6杨慎谪守云南三十馀载,著述大部分形成于此期间,许多书籍生前未刊行,死后又有散稿,简绍芳《升庵先生年谱》末“补书”云:“至其(杨慎)平生著述,四百馀种,散逸颇多。”1且杨慎文集中并未提及编纂《经义模范》一书2,这使得关于《经义模范》的编者历来多有聚讼。

王廷表序中提及从杨慎处访得,是否可信?王廷表3与杨慎相识较早,少时其父王颖斌4曾在四川新都任县学训导,廷表受业于杨慎叔父杨廷宣(一作廷宜),正德二年(1507)杨慎回新都入县学,成为王颖斌门生,两人相识。嘉靖三年(1524)杨慎因“大礼议”之争触怒明世宗,谪守云南,嘉靖四年(1525)入滇,谪守期间与王廷表交往密切。王廷表于嘉靖十三年(1534)奉父命往安宁迎杨慎至阿迷(今云南开远),后与杨慎、叶瑞5等人同游建水,王廷表有诗歌唱和《游观音寺时用修欲返安宁》6。《经义模范》序中所言“丁未冬”即嘉靖二十六年(1547),此年王廷表从阿迷至昆明高峣水庄看望杨慎,后一起至临安(今云南建水)与叶瑞相会,杨慎有《丁未季冬会王钝庵兼柬桐冈》《曲江驿》诸诗7可佐证,序中所称“丁未冬”两人确有会面。杨慎谪守云南永昌卫以后,云南地区出现了一个以杨慎为师的多民族文人群体8,期间王廷表多次为杨慎作序,嘉靖十六年(1537)作《刻丹铅馀录序》,嘉靖十八年(1539)作《古音复字题辞序》,嘉靖二十二年(1543)作《升庵长短句跋》9。且序中有以“访得”指代编者先例,《刻丹铅馀录序》云:“廷表访升庵子于连然,获《丹铅馀录》,读之未竟也。”10《升庵年谱》亦载此事,故《经义模范》序中王廷表称访自升庵处极有可能指代编者。

且此书曾被明清时期的学者归于杨慎名下,《函海》本《升庵经说》所附李调元《升庵著书总目》录有《经义模范》,焦竑《玉堂丛话》云:“(杨慎)所撰有:《经义模范》《古文韵语》《古文韵语别录》……”11可见,《经义模范》为杨慎所编为明清大多数学者所认可。但《经义模范》中为何不著编者姓名?主要原因是此书在杨慎众多著述中知名度不高,何宇度《益部谈资》载:“杨用修著述之富,古今罕俦。予所见已刻者二十九种……未见已刻者三十九种。”《经义模范》即在未见已刻者之列12。王世贞《艺苑卮言》著录杨慎所撰、所编之书,《经义模范》仅在杨慎所编之书列13,杨慎各种文集中亦未提及此书。且杨慎谪守云南时手边缺乏翻检之书,著述中不少讹误、作伪之作,明人陈耀文、胡应麟等人皆有相关考订,《经义模范》作为辑录之书更不被重视。再者,明代所编时文选本不喜标注编者姓名,《明史·艺文志》“制举类”著录时文选本二十九种,其中十六种不著姓名,如《四书程文》《易经程文》《书经程文》《诗经程文》等14,且杨慎所辑亦有不著姓名者先例,如《皇明诗抄》15,故《经义模范》不署杨慎之名也有可能出于习惯。初刻本、重刻本皆未署名,之后诸本延续,遂成疑窦。

《经义模范》既为杨慎所编,又为何人所刻?王廷表序中提及此书“乃同年朱良矩所刻也”,四库馆臣对此亦有论证,“考廷表为正德甲戌进士,是科题名碑有朱良、朱敬、朱裳、朱节、朱昭、朱方六人,未详孰是,以字义求之,殆朱方为近乎。方,浙江永康人,其仕履亦未详”1。王廷表于正德五年庚午(1510)中乡试,正德九年(1514)中进士,雍正《云南通志》“正德庚午科中式五十五名,内贵州二十一名”条下有“王廷表,阿迷人”2,《明清进士题名碑录索引》亦载:“正德九年甲戌科(第一甲三名)唐皋……(第三甲二百五十八名)王廷表、刘源清、张景华……朱方、杨国相、颜守忠。”3考朱方其人,徐象梅《两浙名贤录》“恬裕”类有“云南参政朱良矩方”云:“朱方,字良矩。永康人,性朴实,言笑不妄。……迁云南参政,乞致仕,当道疏留之,竟引疾去。”4朱方乃浙江永康人,属金城川朱氏,祖居古山镇坑里村,有《金城川朱氏宗谱》5记录其家族谱系,其云:“朱方,字良矩,初号华溪,后号适斋,乃朱元隆之子,家贫多难。正德二年(1507)举人,正德九年(1514)进士,宦游冀、豫、苏、皖、滇数省,先后任职都察院观政,后迁云南按察司副使、布政司右参政等职。”《宗谱》载其生于成化十二年(1476),卒于嘉靖三十五年(1556),雍正《浙江通志》亦有“朱方,字良矩,正徳甲戌进士,历官云南副使,进右参政。性诚朴,言笑不妄,举进士时年三十九,或劝以隐年”6之语,两者时间相吻合。前有学者视朱方为宋人,商衍鎏先生论述八股文源流时称“四库馆臣收宋朱良矩《经义模范》一卷”7,漆永祥教授亦称“宋朱良矩《经义模范》、元倪士毅《作义要决》”8,盖因倪灿、卢文弨所编《宋史·艺文志补》录有“《经义模范》一卷”9之故。

朱方刊刻《经义模范》既因与杨慎私交,也由于其科考经历,遂对时文撰写十分看重。朱方于嘉靖十四年(1535)擢升云南按察司副使,至嘉靖二十一年(1542)归乡,在云南七载有馀,期间与杨慎交往密切,杨慎《词品》提及“予友朱良矩尝云:‘天之风月,地之花柳,人之歌舞,无此不成三才。’虽戏语,亦有理也”10,朱方请老归乡时杨慎作《送朱参政良矩还金华》以送行。朱方曾为杨慎刊刻《水经注碑目》一书,《四库提要》著录云:“嘉靖丁酉,云南按察副使永康朱方,为之刊版,盖未察其疏舛也。”11嘉靖丁酉即嘉靖十六年(1537),为朱方擢升云南按察司副使第三年,可见朱方任职初期即有与杨慎刻书先例。除职务之便外,《经义模范》的刊刻还与朱氏的为学观念有关系,朱氏一族向来关注科举,朱方早年家贫,在“枫崖书屋”从学其堂兄朱大善才得以中举,其后更在族人中课徒讲学,嘉靖八年(1529)榜眼程文德12便出于门下,其弟子还有徐诏13、应廷育14等人。

从《经义模范》王廷表序以及王、杨二人的交往来看,序言所称为实,即《经义模范》确为杨慎戍滇时所编,成书后由其好友朱方刊刻。明清时期的学者虽将此书归于杨慎名下,但此书在杨慎众多著述中并不知名,故书中并未标注杨慎姓名也在情理之中。

二、《经义模范》的刊刻与留存

《经义模范》初刻于嘉靖年间,后被收于《四库全书》之中,后续诸本皆从四库本而来。其首刻时间当于朱方任职云南时,从朱方擢升云南按察司副使到辞官归乡的时间计算,应为嘉靖十四年(1535)至嘉靖二十一年(1542)期间,而杨慎所编《经义模范》的时间当于此前,两者相差应不久。而重刊时间据王廷表序可知,应为嘉靖二十六年(1547)左右,序中言“临安大邦伯左绵东崖胡公,属表序而重梓之”,考胡东崖即胡汝霖,嘉靖《江西通志》载“胡汝霖,号青岩,四川绵州人,嘉靖乙未进士”,又“字仲望,四川绵州人,由进士历广东佥事,升嘉靖三十三年十月到任”。1胡东崖的号应有多个,《明诗纪事》载为“青崖”2,《明三元考》又载“东岩”3,王廷表称“东崖”盖缘于此。

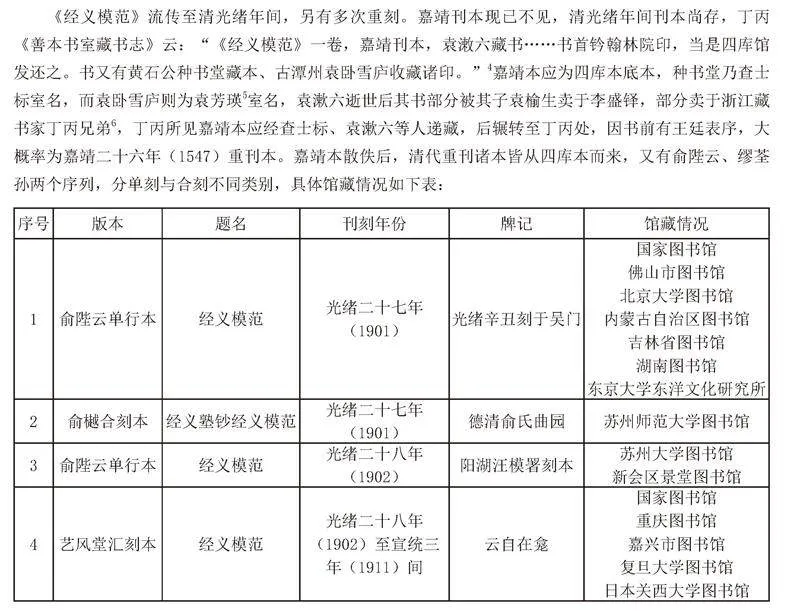

《经义模范》流传至清光绪年间,另有多次重刻。嘉靖刊本现已不见,清光绪年间刊本尚存,丁丙《善本书室藏书志》云:“《经义模范》一卷,嘉靖刊本,袁潄六藏书……书首钤翰林院印,当是四库馆发还之。书又有黄石公种书堂藏本、古潭州袁卧雪庐收藏诸印。”4嘉靖本应为四库本底本,种书堂乃查士标室名,而袁卧雪庐则为袁芳瑛5室名,袁漱六逝世后其书部分被其子袁榆生卖于李盛铎,部分卖于浙江藏书家丁丙兄弟6,丁丙所见嘉靖本应经查士标、袁漱六等人递藏,后辗转至丁丙处,因书前有王廷表序,大概率为嘉靖二十六年(1547)重刊本。嘉靖本散佚后,清代重刊诸本皆从四库本而来,又有俞陛云、缪荃孙两个序列,分单刻与合刻不同类别,具体馆藏情况如下表:

现存诸本《经义模范》集中刊刻于光绪二十七、二十八年间,光绪二十七年(1901)单行本1正文前有俞陛云跋2,记载了此本刊刻缘由以及底本选择,跋中还提及浙江文澜阁所藏同治抄本,另有武林孙氏所藏明嘉靖刻本,孙氏所藏明嘉靖本应为四库底本。武林孙氏即孙峻3,孙峻曾佐丁丙编《武林掌放丛编》《善本书室藏书志》,清末曾掌管文澜阁《四库全书》,孙峻所藏明刊本应为丁丙所藏明刊本,即嘉靖二十六年(1547)重刊本,至于跋中所言同治抄本不得而知。此本的刊刻与光绪二十七年(1901)清廷废除时文有密切关系,跋中提及“天子慨然,念时文取士之弊,废时文而用四书义、五经义”,光绪二十七年(1901)七月,清廷下令科考废除八股文,代之以策论,《光绪朝东华录》载:“科举为抡才大典。我朝沿用前明旧制,以八股文取士,名臣硕儒,多出其中……以上一切考试,凡四书五经义,均不准用八股文程式。”4清廷因变革科举而废除八股文,但仍用经义文,俞陛云编刻此本,是以宋代经义文为蓝本来范示其时之经义文写作。

光绪二十七年(1901)另有一版合刻本,为俞陛云祖父俞樾所刻,此本收《经义模范》与俞樾所作《经义塾钞》两种,俞樾对《经义模范》较为推崇,所作《经义塾钞叙》云“《四库全书·总集类》有《经义模范》一卷,所录……等经义十六篇,今宜颁示士林以为程氏,而博采宋人文集,以裨益之”,又“经义一道,亦宜研求,故钞存家塾,仍以课吾孙而已”。当时八股文虽废,但仍用经义文,俞樾遂将两者合刻,将其作为家族弟子的读本。后又有光绪二十八年(1902)俞陛云单行本5,版式、行款均与光绪二十七年(1901)本同。

另有一版本为缪荃孙所刻艺风堂汇刻本6,缪氏曾任教于多所书院,刊刻《经义模范》乃出于对教学的考虑。艺风堂汇刻本末篇《俾以形旁求于天下》后另镌有篆书“作义要诀”,后仍有牌记“云自在龛”,《作义要诀》后另附《四六金针》。云自在龛为缪荃孙书室名,其《艺风所刻书》载:“经义模范一卷,作义矜式一卷,四六金针一卷。”7《江苏艺文志》“缪荃孙”条目下亦有:“《艺风堂汇刻》丛书类存,缪荃孙辑,缪荃孙云自在龛刻本,南京图书馆藏。”其子目云:“《经义模范》一卷,佚名撰;《作义要诀》一卷,元倪士毅撰;《四六金针》一卷,清陈维崧撰。”8

缪荃孙文集中多次提及《经义模范》,校刻此书当为八股文废除之后以教授经义文之用。《艺风堂汇刻》除上述三种外还有十三种,合为《艺风堂汇刻十六种》9,这些刊本并非刻于同一时,但大致在清末科举制度面临变革之时。汇刻本《经义模范》的刊刻时间据日记可推测,《艺风堂老人日记》中多次提及《经义模范》1,光绪二十八年(1902)缪荃孙交《经义模范》板片与胡研生,次年有多册之数赠与他人,汇刻本《经义模范》当刻于光绪二十八年(1902)左右。缪荃孙向来重视文教,另与华世芳编有《龙城书院课艺》2,与黄以周编有《南菁讲舍文集》,更主张科举程文应晓畅朴实,云:“经济特科,自毋庸试诗赋,应请第一场试以历代史事论二篇,第二场试以内政外交策两道,以觇学识,务支浮华。”3

《经义模范》在清代有多次重刻,虽可细分为俞陛云、缪荃孙两个版本,但仅在版式上有别,文字差距很小。嘉靖本《经义模范》在清代逐渐亡佚,此书多因收入《四库全书》之中,故得以完整保存。而之后光绪年间重刻,主要是与清廷变革科举考试的内容有关,此种情况又使《经义模范》重新开始流传,但随着科举考试的废除,其传播也陷入了消歇。

三、《经义模范》的成书背景与编选意图

《经义模范》成书于嘉靖中晚期,其成书背景与明代时文写作的演变有关。明朝初年,科举考试因承宋制4,明太祖规定,时文写作应以宋代经义文为参照,务求义理阐释与行文风格之“纯正典雅”,“纯正”指时文的义理阐释,“典雅”指时文的行文风格,《明史·选举志》载:“弘治、正德、嘉靖初年,中式文字纯正典雅。”5为使时文达到“纯正典雅”,明廷还作了两个方面的规定:一为时文写作应“代圣立言”,即以阐释儒家经典义理为主,其实质就是“解经”;二为时文写作需“体用排偶”,即按照规定的体例格式来写作。《明史·选举志》载:“取四子书及易、书、诗、春秋、礼记五经命题试士。盖太祖与刘基所定。其文略仿宋经义,然代古人语气为之,体用排偶,谓之八股,通谓之制义。”6

到了嘉靖中后期,时文在义理阐释和行文风格上逐渐发生变化。朱国祯《皇明大政记》载:“嘉靖十一年三月……帝曰:文体有关国运。近来经生制艺艰谲,诚为害治。今岁务拔大雅,勿录奇僻。”7朱国祯此言反映了时文写作在嘉靖中后期出现的变化,以及明世宗对这种变化的态度。对于时文写作的内容而言,明世宗认为要“务拔大雅”,以阐释儒家经典义理为主;而对于其他学说,则列为“奇僻”之列。对明代时文体例格式的变化,四库馆臣云:“明洪武初,定科举法亦兼用经疑,后乃专用经义,其大旨以阐发理道为宗。厥后其法日密,其体日变,其弊亦遂日生。有明二百馀年,自洪、永以迄化、治,风气初开,文多简朴。逮于正、嘉,号为极盛。隆、万以机法为贵,渐趋佻巧。”8四库馆臣认为,明朝洪武至弘治时期,科举考试专用经义,时文写作以阐发儒家义理为主,在写作方式上较为“简朴”,而到了隆庆、万历年间,由于过度追求写作技巧而出现“佻巧”。对于时文在阐释义理和体例格式方面出现的变化,嘉靖年间的礼部尚书、文渊阁大学士张孚敬曾在其《慎科目》中上疏云“(时文)务要平实尔雅,裁约就正。说理者必窥性命之蕴,论事者必通经济之权,判必通律,策必稽古”,对所录之文“必用生儒本色文字,间有阔疏,少为润色,毋令尽自己出,邀饰虚名”。1张孚敬所提之议,主要涉及了时文的阐释内容和体例格式两个方面。他认为,时文写作从体例格式上应“平实尔雅”,从阐释内容上则应“裁约就正”。对于时文的写作,明清时期曾有过不少讨论和争议,但主张“溯源经义”“回归质朴”是明代中晚期学者的主流观点。

杨慎于此时编选《经义模范》,其意图即与此背景有关。就其书名而论,其所指之“经义”,就是宋代的经义文;而其言之“模范”,则指其认为宋代经义文中较有范示作用者。明代时文与宋代经义文有着极强的渊源关系,刘熙载《艺概》云:“经义试士,自宋神宗始行之……初试本经,次兼经大义,而经义遂为定制。”2《明史·选举志》所云之“其文(时文)略仿宋经义”,亦证此事。四库馆臣在著录《经义模范》时称:“时文之变,千态万状,愈远而愈失其宗,亦愈工而愈远于道,今观初体,明白切实乃如此。”3四库馆臣认为,随着时间与体式的变化,时文写作千态万状,但对比“初体”,即宋代经义文,更能清楚其中的变化原由。从四库馆臣的评述亦可看出,《经义模范》的编选与明代的时文写作直接关联,四库馆臣所言之“初体”,实际上是指宋代的经义文。从诸多学者的研究结果来看,宋代的经义文为其后历代时文的源头,从《经义模范》之文本来看,所编选之文皆为宋代之经义文,此亦可佐证杨慎之编选意图。

如前所述,在时文的写作中,“溯源经义”“回归质朴”成为明代中晚期学者的主流观点,杨慎编选《经义模范》亦有此意。为进一步佐证前文之相关论述,笔者结合杨慎文集中的其他论述,再对其编选意图进行深入考证。

其一,杨慎于嘉靖年间任乡试考官,对其时科举时文之文风变化情况较为清楚,嘉靖十一年(1532)三月明世宗提及“今岁务拔大雅,勿录奇僻”4后,杨慎还多次撰写文章提出自己的看法。如其作于嘉靖十九年(1540)的《云南乡试录序》5云:

今士习何如哉?其高者,凌虚厉空,师心去迹,厌观理之烦,贪居敬之约,渐近清谈,遂流禅学矣。卑焉者,则拾掇丛残,诵贯酒魄,陈陈相因,词不辩心,纷纷竞录,问则呿□,此何异瞍蒙诵诗、阍寺传令乎?6

杨慎在序中点评士子的时文,认为这些文章在内容阐释上“渐近清谈,遂流禅学”,在写作方式上“词不辩心,纷纷竞录”,这是由于“师心去迹,厌观理之烦”所致。因此,欲“溯源经义”“回归质朴”,就应当以宋代的经文为参照。这也是杨慎编选《经义模范》以示范诸生的意图之一。

其二,杨慎虽认为时文写作应当“溯源经义”,但并非主张只知抄袭宋儒之作。在刊于嘉靖九年(1530)的《丹铅馀录》中,杨慎论及“文字之衰”时言:

予尝言,宋世儒者失之专,今世学者失之陋。失之专者一骋意见,扫灭前贤,失之陋者惟从宋人,不知有汉唐前说也。宋人曰是,今人亦曰是,宋人曰非,今人亦曰非。高者谈性命,祖宋人之语录;卑者习举业,抄宋人之策论。……高棅不知诗者,及谓由汉魏而入盛唐,是由周孔而入颜孟也,如此皆宋人之说误之也。吁,异哉!1

杨慎在文中分析了“专”和“陋”两种情况,即部分宋代学者之作于前代学者的著述不予关注,只持己见,故而“失之专”;而明代的部分学者又只知抄袭这部分宋代学者的文章,对历代儒家先贤的著述不详加研读,以致宋儒之误为明儒所袭,故而“失之陋”。因此,杨慎编选《经义模范》即试图将其认为的体现历代儒家先贤之说的宋代经义文编选成集,以供诸生作为撰写时文时的参照。

其三,从杨慎对明代士子时文的一些评价中,也能略知其编选《经义模范》的意图。如其在《辞尚简要》中云:

近时举子之文,冗赘至千有馀言者,不根程、朱,妄自穿凿。破题谓之马笼头,处处可用也。又谓舞单枪鬼,一跳而上也……不论与题合否,篇篇相袭。师以此授徒,上以此取士,不知何所抵止也,可以为世道长太息矣!2

杨慎此言即指部分举子之文冗长繁赘,不以程、朱之学为据;而有的举子之文只知抄袭,不论与题目合否。这与塾师授课及考官取士时的疏失有关。由此也可推测,杨慎认为时文写作应有相应的范本,以作士子、塾师、考官之参照,故而荫生出编选《经义模范》的想法。

其四,杨慎主张时文写作应当广涉经史,深究儒学之义理。其在《举业之陋》中云:

本朝以经学取人,士子自一经之外,罕所贯通。近日稍知务博,以哗名苟进,而不究本原,徒事末节。《五经》诸子,则割取其碎语而诵之,谓之蠡测;历代诸史,则抄节其碎事而缀之,谓之策套。其割取抄节之人,已不通经涉史,而章句血脉皆失……噫,士习至此,卑下极矣!3

杨慎认为,其时的士子虽然有读经史,但只是为了获取功名,没有深究儒家经典的义理,只了解了一些“末节”或“碎事”,所以写出来的文章不能算“通经涉史”。据此,杨慎编选《经义模范》,意在让士子通过研读其中的文章,用以影响其时文风之转变。从杨慎所选之文来看,皆精心选比,多为宋代探究儒家经典义理较深之文。

四、结语

上文对《经义模范》的编者、刊刻、编选背景及意图进行了分析。可知《经义模范》为明代学者杨慎在云南任职时所编,初刻于嘉靖年间。《经义模范》的编刻有其历史背景,明朝初年的科举考试因承宋制,明太祖规定时文写作应以宋代经义文为参照,务求义理“纯正”与行文“典雅”,而至嘉靖中后期,时文写作风格出现了变化,“溯源经义”“回归质朴”成为明代中晚期学者的主流观点,杨慎作为这个时期的学者,意图通过编选《经义模范》作为士子读书、塾师授课和考官取士的范本。

较之明初的徐一夔、黎淳、蔡清等编选的时文选本,《经义模范》以宋代的经义文为主,契合了嘉靖时期时文写作的主流观点。自嘉靖以后,《经义模范》的影响渐趋扩大,多为其时之士子、塾师和考官所较多使用。隆庆年间,为应对士子参加科举考试所需,出现了归有光《会文》、张时彻《品士录》、杨宜《崇雅录》等时文选本,此亦或受杨慎《经义模范》影响。至清朝康熙、雍正、乾隆时期,清廷诏令时文写作以宋代经义文为参照,做到“清真雅正”,《经义模范》遂被收于《四库全书》中,四库馆臣对《经义模范》评价甚高:“此集虽篇帙寥寥,然犹见经义之本始,录而存之亦足为黜浮式靡之助也。”4

商衍鎏先生《清代科举考试述录》言,“自明至清,八股之选本、稿本,记不胜记,而流传者绝少”1,而《经义模范》相较于宋、元时期编选的《论学绳尺》《作义要决》《书义矜式》等,其所挑选的宋代经义文更为完整,保留了大量不见诸于其他文献的宋代经义文,是研究明清时期八股文演变的重要文献。笔者通过查阅相关史料,对其进行梳理分析,以期为学界的深入研究提供帮助。

A Study on the Compilation and Engraving of the Jing Yi Mo Fan

Wu Dongli

Abstract:Jing Yi Mo Fan is an important document in order to study the evolution of imperial examination texts in Ming and Qing dynasties. After Jiajing period in Ming Dynasty, it was widely used by scholars, private teachers and examiners of that time.In the Qianlong period of the Qing Dynasty, it was recorded in the Siku Completed Book because it collected with a large number of classical texts of the Song Dynasty, and all the existing books came from the SikukCbo1+Oqsi4/X0Azw+5GXA== books, and the Siku officials highly valued it.During the reign of Guangxu, Jing Yi Mo Fan was re-engraved several times.However, the situation of its editing has always been doubtful, the author consulted relevant literature and researched that the editor should be Yang Shen, a scholar in the Ming Dynasty, whose background of compiling this book is related to the evolution of the style of writing in the late Jiajing period of the Ming Dynasty.At the same time, Yang Shen's intention of compiling this book should be to provide reference for the scholars at that time to write the imperial examination articles.

Key words:Jing Yi Mo Fan; Yang Shen;Imperial examination;Current prose

责任编辑:李子和

作者简介:吴冬莉,女,1992年生,四川荣县人,兰州大学文学院博士研究生,研究方向为中国古典文学、文献学。

1 陈第:《世善堂藏书目录》卷上,《丛书集成初编》第三十四册,商务印书馆1936年版,第8页。

2 张廷玉等:《明史·艺文志》卷九十九,中华书局2013年版,第2499页。

3 杨慎:《经义模范》,《景印文渊阁四库全书》第一三七七册,台湾商务印书馆1986年版,第79页a。

4 杨慎:《经义模范》,《景印文渊阁四库全书》第一三七七册,台湾商务印书馆1986年版,第80页c。

5 胡虔:《柿叶轩笔记》,《续修四库全书》第一一五八册,上海古籍出版社1995年版,第38页。

6 万斯同:《明史稿》卷二六七,清雍正元年(1723)敬慎堂刻本,第22页b。

1 王文才:《杨慎学谱》,四川人民出版社2018年版,第89页。

2 按,学者沙铭璞、何金文《杨慎著述现存书目版本考录》一文中亦未提及《经义模范》。参见新都县杨升庵研究会编:《杨升庵研究论文集》,新都县杨升庵研究会1984编印内部资料,第1~43页。

3 王廷表,字民望,云南阿迷人(今云南开远),明正德九年(1514)甲戌科进士。

4 王颖斌,字逸翁,云南阿迷人(今云南开远),明成化年间贡生。

5 叶瑞(1489—?),字应期,南直隶凤阳县人,云南临安卫官籍,明正德十四年(1519)举人,明嘉靖二年(1523)癸未科进士。

6 王廷表:《桃川剩集》,国家图书馆藏1928年钞本。

7 王文才:《杨慎学谱》,四川人民出版社2018年版,第68页。

8 马志英:《明中期杨慎与云南多民族文人交游活动考论》,《中南民族大学学报(人文社会科学版)》2020年第六期。

9 王文才:《杨慎学谱》,四川人民出版社2018年版,第90页。

10 杨慎:《丹铅馀录》序,《景印文渊阁四库全书》第八五五册,台湾商务印书馆1986年版,第122页b。

11 焦竑:《玉堂丛语》卷一,中华书局1981年版,第28页。

12 何宇度:《益部谈资》卷中,《丛书集成初编》第三一九〇册,商务印书馆1935年版,第20页。

13 王世贞撰,罗仲鼎校:《艺苑卮言校注》卷六,齐鲁书社1992年版,第321~323页。

14 万斯同:《明史》卷一百三十七,清钞本。

15 按,中科院藏有明嘉靖三十七年(1558)刻本,为陈仕贤所刻。参见秦际明:《杨慎学案》,四川人民出版社2019年版,第43页。

1 杨慎:《经义模范》,《景印文渊阁四库全书》第一三七七册,台湾商务印书馆1986年版,第79页a。

2 尹继善:雍正《云南通志》卷二〇,清乾隆元年(1736)刻本,第45页a。

3 朱保炯、谢沛霖:《明清进士题名碑录索引》,上海古籍出版社1980年版,第2503页。

4 徐象梅:《两浙名贤录》卷四十二,《续修四库全书》第五四三册,上海古籍出版社1995年版,第490页。

5 按,《金城川朱氏宗谱》现藏金华市图书馆,乃光绪年间刻本,另有金城川朱氏宗谱重修理事会2019年重修本。

6 嵆曾筠:雍正《浙江通志》卷一九一,《中国地方志集成·省志辑》,凤凰出版社、上海书店、巴蜀书社2010年版,第3309页。

7 商衍鎏:《清代科举考试述录》,生活·读书·新知三联书店1958年版,第229页。

8 漆永祥:《清学札记》,北京联合出版公司2017年版,第301页。

9 倪灿撰,卢文弨订正:《宋史·艺文志补》,商务印书馆1936年版,第54页。

10 杨慎撰,焦竑编,顾起元校:《升庵外集·词品》卷三,明天启七年(1627)刻本,第2页a。

11 杨慎:《水经注碑目》,《四库全书存目丛书》第二七八册,齐鲁书社1996年版,第53页。

12 程文德(1497—1559),字舜敷,号松溪,浙江永康人,明嘉靖八年(1529)榜眼。

13 徐诏(1434—1504),字廷宣,号质庵,浙江馀姚人。

14 应廷育(1497—1578),字仁卿,号晋庵,浙江永康人。

1 林庭㭿、周广:嘉靖《江西通志》卷二,明嘉靖三十五年(1556)刻本,第48页b、75页a。

2 陈田:《明诗纪事》卷十九,清光绪二十五年(1899)贵阳陈氏听诗斋刻本,第24页b。

3 张弘道、张凝道:《皇明三元考》卷十,书林何敬堂刻本,第17页b。

4 丁丙:《善本书室藏书志》卷三十九,广陵古籍刻印社1986年版,第827页。

5 袁芳瑛(1814—1859) ,字挹群,号伯刍,一号漱六,湖南长沙人,清代藏书家。

6 按,近人黄濬所著《花随人圣庵摭忆》中专门有一条“袁潄六藏书散佚无存”,记载了袁漱六藏书散亡缘由。参见黄濬:《花随人圣庵摭忆》,中华书局2008年版,第515页。

1 按,此本封面题“经义模范”,右下有“俞陛云校刊”,左上有“四库全书总集类”几字,后牌记镌“光绪辛丑刻于吴门”,前依次有俞陛云跋、四库馆臣提要,正文每半叶十行,行二十一字,白口、单鱼尾,左右双边,有界行,版心自上而下镌书名、页次,纸张厚实细腻,字体娟秀。

2 按,跋文为:“光绪二十七年七月。天子慨然,念时文取士之弊,废时文而用四书义、五经义,甚盛举也。维念曩时以时文取士,则有钦定四书文颁行天下。今四书义、五经义苦无程式,士子无所禀承,不足以范士林而重功令。谨案乾隆间钦定《四库全书》集部总集内有《经义模范》一卷,所录宋人经义十六篇题要,称其明切实,是为近时学者不可不读之书。然而,内府藏本不可得见,浙江文澜阁有之则同治间抄本,错误颇多。武林孙氏藏有明嘉靖刻本,即阁本所从出,亦多讹夺。谨取两本参考可定者定之,不可定者仍从阖阙写定付刊,以广流传,俾承学之士家有其书或亦举业家之一助焉。俞陛云谨跋。”俞陛云于光绪二十四年(1898)戊戌科中进士后参加殿试,以一甲三名赐探花及第授编修,此篇跋文当作于翰林院任编修时。参见程永涛、倪晓建:《状元诗榜眼诗探花诗》清朝卷下,昆仑出版社2009年版,第281页。

3 孙峻(1869—1936),字极于,号康候,浙江仁和(今杭州)人,晚清民国藏书家。

4 朱寿朋:《光绪朝东华录》,中华书局1958年版,第4697页。

5 按,此本封面中题“御览经义模范”六字,右有“四库全书定本”,左有“壬寅春月新镌”,后有牌记“阳湖汪模署刻本”。

6 按,此本封面镌篆书“经义模范”四字,后有牌记“云自在龛”,前依次有四库提要、王廷表序,正文每半叶十一行,行二十三字,白口、单鱼尾,左右双边,有界行,版心自上而下镌书名、页次。

7 缪荃孙:《艺风堂文集》上,朝华出版社2017年版,第4页。

8 南京师范大学古文献整理研究所编:《江苏艺文志 南京卷》,江苏人民出版社1995年版,第1523页。

9 施廷镛:《中国丛书综录续编》,北京图书馆出版社2003年版,第174页。

1 按,《艺风堂老人日记》最早提及《经义模范》为光绪二十七年(1901),五月廿日乙卯有“读《常谈丛录》,校《经义模范》”,六月三日辛卯有“读《经义模范》四篇。点交《山右石刻丛编》板片,交胡研生”,之后十二月“五日壬寅,送《经义模范》与江苏澥、胡研生”(胡研生即胡寿椿,字大年,号研生),而次年癸卯(1903)正月二十八日提及《经义模范》有六册之说,之后更是送多人,按其册数应为缪氏所刻并非原藏本。参见缪荃孙:《艺风老人日记》,北京大学出版社1986年版,第185页、194页、244页。

2 华世芳、缪荃孙:《龙城书院课艺》,清光绪二十七年(1901)刊本,凡例。

3 缪荃孙:《艺风堂杂钞》卷二,中华书局2010年版,第93页。

4 龚笃清:《明代八股文史》,岳麓书社 2015年版,第108页。

5 张廷玉等:《明史》卷六十九《选举一》,中华书局2013年版,第1689页。

6 张廷玉等:《明史》卷六十九《选举一》,中华书局2013年版,第1693页。

7 朱国祯:《皇明大政记》卷二十二,明万历三十年(1602)博古堂刻本,第81页b。

8 纪昀:《四库全书总目提要》卷一百九十,河北人民出版社2000年版,第5202页。

1 张孚敬:《太师张文忠公集》卷三,明万历四十三年(1615)张汝纲刻本,第26页a、b。

2 刘熙载撰,刘立人、陈文和校点:《刘熙载集·艺概》卷六,华东师范大学出版社1993年版,第185页。

3 杨慎:《经义模范》,《景印文渊阁四库全书》第一三七七册,台湾商务印书馆1986年版,第79页a。

4 朱国祯:《皇明大政记》卷二十二,明万历三十年(1602)博古堂刻本,第81页b。

5 按,嘉靖十四年(1535)明廷令贵州独立开科,嘉靖十六年(1537)贵州首次单独设科进行乡试,嘉靖十九年(1540)贵州乡试之时,杨慎被御史、贵州巡抚韩士英聘任为乡试考试官,先后作《贵州乡试录序》《云南乡试录序》。参见陈文新等:《明代科举与文学编年(中)》,武汉大学出版社2009年版,第1912、1979页。

6 杨慎:《升庵集》卷三,《景印文渊阁四库全书》第一二七〇册,台湾商务印书馆1986年版,第30页a。

1 杨慎撰,王大淳笺证:《丹铅总录笺证(下)》,浙江古籍出版社2013年版,第1183页。

2 杨慎:《升庵文集》卷五十二,明刻本,第17页b。

3 杨慎撰,王大淳笺证:《丹铅总录笺证(中)》,浙江古籍出版社2013年版,第354页。

4 杨慎:《经义模范》,《景印文渊阁四库全书》第一三七七册,台湾商务印书馆1986年版,第79页a。

1 商衍鎏:《清代科举考试述录》,生活·读书·新知三联书店1958年版,第243页。