家校社合作四层次理论及其启示

摘要:美国家校社合作四层次理论的提出,建立在美国长达60多年的实践基础上,融合了学校与家庭关系的生态理论观、交叠影响理论以及三层次理论。家校社合作的四层次理论既从中观层次阐述了家校社三者之间合作的4种样态:家庭与机构间合作、全面服务学校、全面服务社区学校以及社区发展。同时它对学校、家庭以及社区在合作中扮演的角色和功能进行了研究。该理论给我国家校社合作的启示是:首先,家校社一体化的推进必须符合具体实际;其次,重视学校的领导力建设;此外,努力培养家庭的参与和支持;最后,积极整合社区的教育资源。

关键词:家校社合作;四层次理论;社会资本

引言

家校社合作,作为一种教育理念与实践策略,旨在构建一个由学校、家庭和社区共同参与的教育生态系统,以促进学生的全面发展和教育公平。2023年1月13日教育部等多部门联合发表了《教育部等十三部门关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见》,对家校社联合育人做了系统化的指示[1]。美国家校社合作具有深厚的历史积淀和广泛的实践探索,在此基础上形成的家校社合作四层次理论,该理论强调多元主体的互动与合作,旨在通过整合各方资源优化教育环境,提升教育效果。该理论对我国开展家校社合作极具借鉴意义。

一、家校社合作四层次理论提出的基础

美国自“进步时代”(即1900—1920年)以来,始终将家校社合作的建设置于重要地位,并认为这种合作建设是帮助困难学生、家庭和社区一种富有成效的方式。进入20世纪60年代,家校社合作开始发展,例如,美国联邦政府在幼儿园和小学阶段实施的“早期开端计划”( Headstart),开始将家长纳入学校教育的一环[2]。20世纪90年代初,成立于1989年的美国全国合作学校关系网(简称 NNPS)致力于支持学校开展家庭、学校、社区合作,建立多样化的学习环境,促进学生的学习和心理健康。同时美国政府也积极投入人力物力,例如,美国的艾森豪威尔基金会就积极支持这种一体化合作,以此来改善学生及其家庭的机会。总体而言,美国自20世纪60年代至2014年期间,不少教育学者均投入到家校社一体化的建设之中,积累了大量的一线经验,直接促成了2014年家校社合作四层次理论的诞生。

四层次理论的提出融合了学校与家庭关系的生态理论观、交叠影响理论以及家校社合作三层次理论。学校与家庭关系的生态理论观从生态理论角度研究促进或阻碍健康发展和学习的同伴、家庭、学校、邻里等环境背景[3]。美国学者爱泼斯坦和桑德斯在吸收社会资本理论的基础上提出了交叠影响域理论,该理论认为家庭、学校和社区的共同目标和共同使命是为儿童的学习和发展提供最成功的环境。三层次理论是由美国陶森大学教育研究者钱德勒·巴伯等人在2008 年提出,他们以家庭和社区组织成员参与学校教育的程度作为判定依据,区分了最低层面、联合层面和决策层面等3种参与程度[4]。家校社合作的四层次论由美国马里兰大学教育研究者琳达·瓦利、阿曼达·斯特凡斯基等人于2014年提出,他们吸收了学校与家庭关系的生态理论观、社会资本理论以及三层次理论。四层次理论致力于改变教育的中观环境来影响学生,该理论侧重于家校社一体化中个性化的合作策略[5]。

二、家校社合作四层次理论的基本内容

家校社合作的四层次理论既从中观层次阐述了家校社三者之间合作的4种样态,又对三者在其中分别扮演角色以及发挥的作用进行了深度研究。

(一)家校社合作四层次基本样态

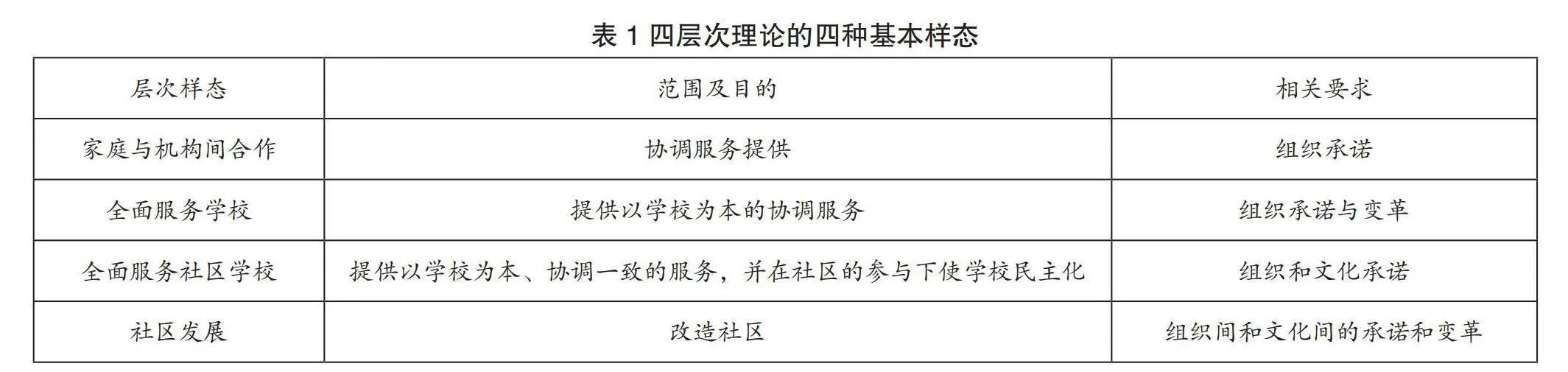

在四层次理论看来,第一种最基本的伙伴关系形式是家庭和机构间合作,它在相互协作的基础上为学生和家庭提供教育、社会和保健服务,并要求机构间达成一致承诺;第二种全面服务学校样态旨在协调一系列全面的服务,同时尽可能在学校中提供这些服务;第三种全面服务社区学校样态延续了全面服务学校样态,但增加了协商成分,家庭和社区成员是作为全面合作的伙伴,而不仅仅是作为服务的接受者。最后,4种样态是社区发展样态,它不仅旨在帮助学生和家庭,而且意图改变整个社区。这种样态的目标和愿景远远超过了其他3种样态,需要组织间和文化的承诺和变革,见表1。

在四层次理论中,家校社三者扮演了不同的角色:学校处于主导地位,要充分调动它的领导力建设;家庭处于基础地位,需要调动其参与的积极性,这也是公民参与理论所要求的;最后,社区是构建协同伙伴关系的重要一级,扮演了重要的支持者角色。

(二)不同主体在家校社合作中扮演的不同角色

1.学校:促进信息共享与交流

信息共享与交流是美国家校社合作四层次理论中的基石,它不仅促进教育决策的科学性和有效性,增进各个主体的有效协同,还增强了各方在教育过程中的责任感。学校的核心功能在于建立一个开放、透明且互信的沟通环境,确保家庭、学校和社区之间能及时、准确地传递和理解与教育相关的信息。学校通过定期的家长会、学生报告和反馈机制,学生的信息能够被各方共享,从而为个性化的学习计划提供依据。它鼓励家庭、学校和社区共同参与决策,尊重每一个主体的意见,从而确保教育政策和实践的公平性和适应性。通过构建一个开放的信息平台,美国家校社合作能够实现教育资源的均衡分配,提高教育的效率,同时也有助于解决教育公平问题,比较典型的是芝加哥的“家庭学校社区合作项目”(Family-School-Community Partnership Program)[6]。该项目是芝加哥公立学校系统与社区组织、政府机构和非政府组织合作的典范。它通过设立家庭教育资源中心,为家长提供教育指导和培训,增强他们的教育参与能力。同时,学校与社区机构合作,组织各种活动,如家长学校、社区教育项目以及提供课后辅导和夏令营,以提升学生的学习成果和社交技能。这一项目通过多主体的协同,有效地整合了家庭、学校和社区的资源,提升了学生的学术表现和社会情感能力,显著减少了教育不公平现象。总体而言,在4种家校社一体化样态中,学校领导必须参与传统学校边界之外的实践,欢迎社区和家庭加入协作关系,建立起合作的相关制度,使治理民主化,并参与社区联盟,这样学校领导层的任务远远超出了传统教育管理人员的界限。

2.家庭:从被动支持到主动参与

在四层次理论中,家庭支持与参与是美国家校社合作的重要支柱,因此他们倡导家庭的深度参与,以实现学生的全面发展。在该层次,家长被看作是教育团队的平等伙伴,他们对孩子的理解、对教育资源的利用以及对教育目标的设定,都直接影响到家庭与学校合作的质量,因此美国的学校积极提倡家庭由被动支持到主动参与。家庭的支持包括提供一个稳定、充满爱和鼓励的学习环境,定期参与学校活动,如家长会、志愿者服务,以及在家中的持续学习支持,如监督作业、参与阅读等。在这些实践中,科罗拉多州的“家长教育和参与项目”(Parent Education and Involvement Program)比较典型。科罗拉多州的该项目通过跨部门合作,构建了家长教育网络,为家长提供个性化的教育指导。从幼儿园到高中,学校与社区组织、图书馆、企业等携手合作,组织家长研讨会、工作坊以及线上教育资源,帮助家长理解教育政策、提升教育技巧,从而更有效地支持孩子的学习。此外,该项目还鼓励家长直接参与学校决策,增强了家庭与学校之间的信任与合作,提升了教育的公平性和质量。总之,随着模态的递增,家庭逐渐由一个被动的卷入者变成了主动的参与者,家庭服务得到相应地增加,但家庭本身需要投入的力度也逐渐加强。

3.社区:努力实现资源整合

在四层次理论中,社区是家校社合作的重要伙伴,它将社区的多元资源有效地与教育系统对接,为学生的个性化成长和全面发展提供丰富的实践和学习机会。四层次的理论强调了社区作为学生教育的重要补充,通过与学校和家庭的协同,将社区的独特资源转化为教育资源,促进教育公平和质量提升。学校通过与社区对接,为学生提供实地考察、实习、志愿者工作、文化活动等多种学习形式,这些实际操作和体验有助于提升学生的实践能力和社交技巧,同时增强他们对社会的理解。例如,纽约市曾经致力于“学校社区连接”(Schools Uniting Neighborhoods)项目,纽约市的该项目旨在通过学校与社区的紧密合作,提供全方位的教育支持。学校与当地非营利组织、企业、艺术中心和体育机构合作,为学生提供丰富多样的课外活动,同时为家长和教师提供专业培训,以支持学生的全面发展。通过这种方式,学校不仅能够弥补家庭教育资源的不足,还能提供一个促进学生实践学习和社区参与的平台,从而在提升教育质量的同时,推动了社区的整合和发展。

三、家校社合作四层次理论的启示

(一)家校社合作一体化的推进必须符合具体实际

正如家校社合作四层次理论所揭示的那样,每个样态的不同功能都需要特定类型的需求支撑,一蹴而就的一体化方案不可能成功。同样,中国的家校社一体化建设也必须循序渐进,不能急于求成,每个地区的具体实践也要遵循符合具体发展样态的原则,试图一步到位是不行的。此外,西方社会习惯于社区、家庭和学校的三方博弈,缺乏强有力政府的领导,所以即使到了所谓的第四样态阶段,往往造成一定的内耗,效果往往不尽如人意。在我国,不能照搬照套西方公民阶梯理论,要在国家的领导下循序渐进推进家校社合作一体化,以减少其中的阻力。

(二)在家校社合作一体化建设中,学校的领导力是核心

同美国一样,学校在我国家校社合作过程中也同样处于领导地位,这意味着需要重视培养学校领导者的领导力,适时带领三方合作向更高层次发展。具体而言,在参与度比较低的第一和第二样态,要重视关系的建立与巩固,做好对家庭与社区的欢迎与管理工作,建立好协作机制并固定下来;参与度提高的第三和第四样态,要鼓励家庭与社区参与到学校活动与管理的各方面,并培养好学校跨主体的领导力。就信息共享和共建而言,可以推动建立更为完善的家校沟通机制,通过数字化手段(如家长教育APP、在线教育平台)提高信息传递的效率,同时通过政策引导,鼓励社区教育资源的共享,形成立体化的信息交流网络,以实现协同育人的目标。

(三)在家校社合作一体化建设中,家庭的参与和支持是基础

正如家校社合作四层次理论所揭示的,美国家校社合作一体化进程强调对家长主动参与性的培养,并且这种培养是一个长期的过程。更确切地说,家庭在伙伴关系中的角色从被服务到被授权是一个连续的演变过程,是一个由被动卷入主动参与的过程。通常这种演变伴随着每个模型的目的和需求的复杂性的增加而发生,因此培养家庭的主动参与性任重而道远。通过借鉴美国的经验,政府可以探讨如何通过立法、政策和资源,激励家庭更深度地参与孩子的教育,同时提升家长的教育素养。这包括提供家长教育的支持系统,创建便于家长参与的平台,以及鼓励家庭与学校、社区之间的合作,从而形成一个以学生为中心的教育生态系统。

(四)在家校社合作一体化建设中,整合社区的教育资源是关键

四层次理论及实践中,社区与学校共建学校社区等项目,社区提供的并非简单的物质支持,还包括服务产品与领导决策。通过整合社区资源,我国可以创建一个更为包容、开放的教育环境,让每一个学生都有机会接触多元化的学习资源,从而实现教育的均衡发展和学生的全面发展。借鉴美国的经验,我国可以进一步完善相关政策,鼓励学校与社区的深度合作,同时加强非政府组织的能力建设,提升家庭、学校与社区之间的沟通与协作。比如,湖南省常德市区很多中小学就联合市区的综合实践教育中心,一起共同做好学生的劳动教育[7]。

结语

家校社合作四层次理论根植于美国自身的教育土壤,它概括了4种不同的家校社合作一体化样态以及样态的目标和要求。由于国情、教育制度等不同,我国在推动家校社一体化的过程中不能完全照搬这种理论,但有些方面还是值得借鉴和效仿的。要进一步推进这方面的工作,还需要继续探讨具有本国特色的家校社合作一体化理论,真正变“学西为东”为“东西对话”。通过学习和应用美国家校社合作的理论与实践,中国的教育改革将更加注重协同与合作,以此实现更高质量的教育公平,为所有学生的全面发展创造更理想的环境。

本文系2023年度湖南省社科基金教育学专项课题《共建共治共享背景下社区育人研究》(项目编号:23YBJ25)的研究成果。

参考文献:

[1]教育部等十三部门关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见 [EB/OL]. [2023-1-13](2024-06-21)http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3325/202301/t20230119_1039746.html

[2]杨启光.重叠影响阈:美国学校与家庭伙伴关系的一种理论解释框架[J].外国教育研究,2006,(02):76-80.

[3]刘杰,孟会敏.关于布郎芬布伦纳发展心理学生态系统理论[J].中国健康心理学杂志,2009,17(02):250-252.

[4][美]钱德勒·巴伯,尼塔·H·巴伯,帕特丽夏·史高利.家庭、学校与社区———建立儿童教育的合作关系[M].丁安睿,王磊,译.南京:江苏凤凰教育出版社,2014:420.

[5]张永.美国家校社合作的两种层次理论及启示[J].全球教育展望,2021,50(03):106-117.

[6]张志欣,张建波.美国家校社合作的交叠影响域理论及启示[J].常州工学院学报(社科版),2021,39(02):130-134.

[7]常德:打造劳动教育“共享”模式[EB/OL]. [2023-10-17](2024-03-28).https://i.ifeng.com/c/8TxMroKKpFx.

(作者单位:湖南文理学院马克思主义学院)

(责任编辑:袁丽娜)