家校共育理念下的高校大学生心理健康教育模式研究

摘要:我国高等教育事业的发展,除了需要培养学生的实践技能,让学生可以在走出社会之后为各行各业的发展贡献出个人力量,还需要让学生拥有健全的人格、良好的心理品质和高尚的道德,可以成为我国社会主义现代化强国建设过程中的合格社会主义接班人。但是结合实际,近些年高校大学生频繁发生心理危机,自残、自杀、伤害他人等现象层出不穷,由此,大学生心理健康成为社会各界的热点关注问题。大学生的心理健康危机是在多方因素共同作用影响下所产生的结果,既包括社会因素,又包括学校和家庭因素,其中家庭和学校因素是学生心理健康影响的主要因素。基于此,本文通过问卷调查,对家校共育理念之下的高校大学生心理健康展开研究,并提出了具体的策略,以供参考。

关键词:家校共育;高校大学生;心理健康;教育模式

引言

当前,我国高校心理健康教育工作呈现出由单一学校管理向家庭、社会双方面教育转变的趋势,家庭、学校之间的合作和配合越来越成为高校心理健康教育工作中不可忽视的重要环节。作为学生成长的首个环境,家庭是学生心理健康发展的开端,父母是学生在个体社会化发展过程中的外在他者,对学生的身体健康发展带来的作用十分关键。在家庭教养过程中,父母的教养方式是否科学合理,将会对学生的心理健康水平带来直接影响。父母的教养方式主要指的是父母在对子女进行抚养时,在家庭塑造的情感范围以及子女实现社会化发展过程中的特殊外在影响,对学生的知、情、意带来的影响是一生的。总体而言,家庭的良好教养可以让学生直接更好地发展,保障学生在走出社会之后仍然可以保持生活的独立和自信,并塑造良好的人际关系,具有较好的健康水平。反之,家庭教养的方式太过负面,则会导致学生发生焦急情绪的可能性增高,产生一系列不适应社会的行为,甚至会出现物质滥用以及自杀倾向等,生活缺少责任感,心理健康水平较差[1]。

一、高校大学生心理健康与家庭环境之间关系调查

本文以某高校2021级、2022级、2023级学生作为研究对象,结合知网已有研究资料和该学校学生的实际情况,建立了学生心理健康症状自量评表及调查问卷,组织高校学生的心理健康调查工作。通过随机抽样的方式,选取该学校600名学生进行现场问卷调查,回收问卷600份回收,回收有效性达到100%。在调查对象中,男生共计246人,女生共计354人,学生的平均年龄为18.86岁。

在本次问卷调查中,由该学校心理教师作为带头人,组织各二级院系辅导员及教务部门共同配合,组织测试工作。在问卷调查过程中,经过心理健康教师的检验,随后进行编码处理,运用SPSS11.5软件,展开相应的数据分析和数据调查[2]。

二、结果与讨论

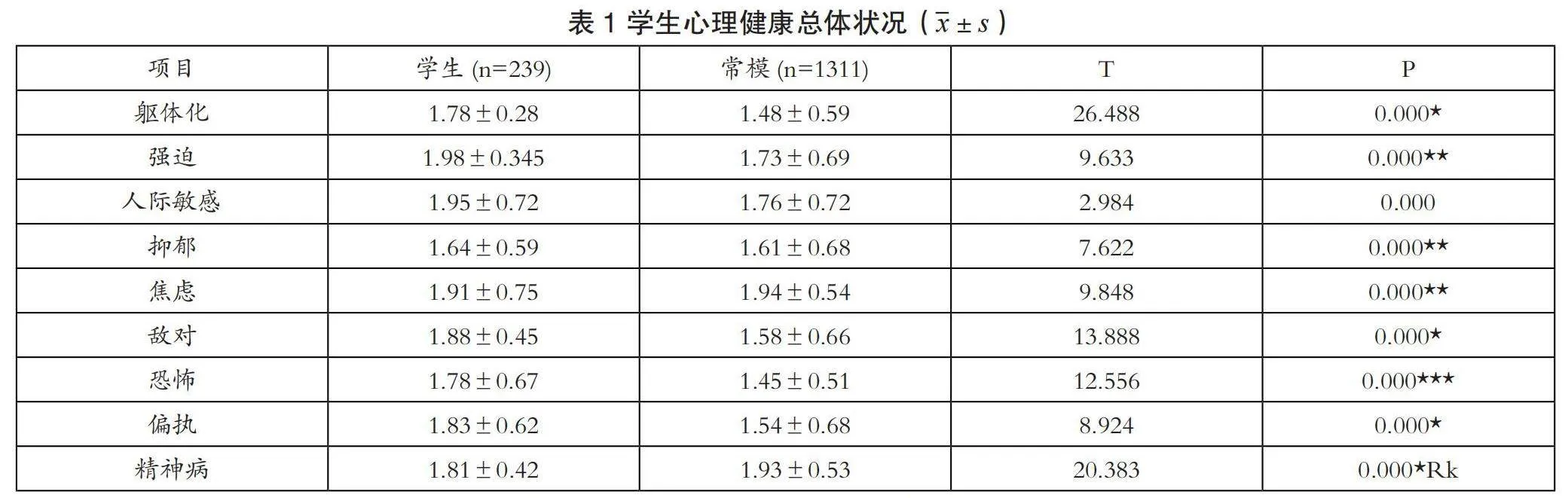

学生心理健康总体状况调查结果如表1所示,该学校学生有较好的心理状况,学生的心理情况,基于不同家庭维度因素上展现出来的差异较为明显。例如,在问卷调查中,非独生子女有较为敏感的人际关系,相较于独生子女,其更加容易出现敏感、恐怖、焦虑等情绪;农村户口学生的心理问题相对严重;父母学历较低的,其更加容易出现抑郁和精神类疾病。

父母教养方式对焦虑情绪的影响调查结果显示,家庭教养方式较为积极的,与学生的负面心理情绪出现二者之间的关系为负相关;拒绝型教养和学生的抑郁情绪出现有明显的正相关关系。这即表明,在家庭教养方式上,教养方式越是积极、温暖,越可以保证学生的心理健康。反之,家庭教育方式不够正确,太过消极,会导致学生的心理健康水平下降。这一研究结果和知网已有的研究结果保持一致,也就是在家庭教育方式上做到积极、温暖、支持,可以从根源上降低学生的自杀可能性。而教养方式太过消极,例如,家庭教养太过权威、拒绝儿女需求、忽视个体差异性,则会导致学生后续出现自杀倾向的可能性有所提升。所有的大学生心理健康问题,其背后大概率都是由于家庭存在缺陷。为此,父母教养方式至关重要,完善的家庭教育环境能给予学生安全感与温情,培养其良好品质与自信,增强心理韧性。面对挫折,学生能以积极态度应对,有效解决问题,避免极端行为。

三、家校共育理念下的高校大学生心理健康教育模式

(一)利用第一课堂,实现家庭教育和校园教育的有机结合

高校的心理健康教育已经在我国的教育部门文件中数次提及,同时指出了明确标准,每学期需要设置心理健康2个学分,学时不少于32课时。若高校条件允许,也可以在必修课的基础条件下开设心理健康教育选修课。为确保家校共育的有效性,高校可以在必修课中增设与家庭教育有关的内容。例如,以“我和我的家庭”“家庭教育促我成长”等作为主题,依托于学生之间的自我讨论,与学生父母进行沟通交流,完成相应的互动作业,并绘制家风图谱,让学生可以正确客观认识自己与家庭之间存在怎样的联系。并依托于自我体验、自我反思,对个人成长史进行全方位梳理,加强与父母之间的有效沟通。若高校条件允许,也可以结合学生实际情况,面对有一定特殊需求的学生开设相应选修课,同时依托于微课、慕课、微信公众号等多种方法,设计家庭心理学专项模块。利用好大学生心理健康日、世界精神卫生日等与心理健康相关的重大节日和时间节点,组织相应的专题教育。通过一系列的宣传探索活动,实现和家庭教育的深度融合。也可以利用大一新生线上家长会、辅导员见面会等不同途径,为家长科普心理健康教育的必要性以及当代大学生的心理情况,让他们可以转变传统的家庭教养思路,与学生正确沟通,建立新型的家庭关系。通过对网络资源的合理运用,依托于校园公众号以及官方网站等开设专项栏目,例如,“心理健康大讲堂”“家庭关系我想说”等模块,为家长推送与家庭教育相关的知识。也可以通过定期组织家庭教育相关科普讲座,让家长和学生共同参与到其中,对心理健康形成正确认识。也可以通过组织“给新生的一封家书”等主题教育活动,让学生学会如何向父母正确地表达爱,让父母学会如何正确地为学生予以关爱,让学生了解到自己的成长需要感恩父母,进而促进学生可以在家庭的辅助之下,尽快融入大学生活。也可以在学生毕业时组织家庭教育宣传教育活动,展现出家庭具有的作用及价值,为学生提供支持,让学生的就业和深造可以获得来自父母的辅助。另外,也可以定期组织主题班会和心理素质拓展活动。还可以组织学生以社团的方式,进行校园心理情景剧演出,确保家校共育的有效性[3]。

(二)展现辅导员职能,从根源上解决学生心理危机

辅导员是二级院系对学生进行心理健康教育的重要主体,可以在与学生的日常教育、沟通过程中,对大学生成长遇见的各种困难进行及时疏导,缓解学生的就业压力,解决他们的心理困惑,防止大学生的精神问题持续积累,进而导致其出现精神危机或精神疾病。在当前形势下,成长指导工作是学校开展心理卫生工作的一项主要工作,也是开展家庭和学校共同教育的主要阵地。因此,在大学一年级时,可以通过填写学生个人资料表格,协助辅导员对其家境进行调查,并与父母进行访谈,为学校教育提供良好基础。辅导员必须经常到学生公寓去,对学生的心理情况进行系统化研判,并分析大四学生是否在就业时存在较大压力,是否存在情感上的危机,是否存在经济上的困难,是否由于家庭变故和校园霸凌引发了心理健康。同时,在校外实习和实践活动的参与过程中,是否会由于学习生活环境出现巨大变化,进而引发心理健康问题。在日常与学生进行沟通交流和教育管理的过程中,辅导员需要利用辅导员工作室平台,组织与家长和学生之间的谈心谈话。针对在学校出现重大问题和违纪的学生,需要通过和家长进行沟通,解决他们的负面行为问题。针对存在家庭关系问题的学生,需要依托于家庭治疗,从根源上解决学生的认知偏差。针对学生在家庭中存在心理创伤以及由于家庭出现重大变故引发心理危机的学生,需要通过辅导员获得与家长之间的联络,为其提供家庭教育支持,从根源上解决学生由于家庭背景所衍生的各种心理危机,让学生可以实现健康发展[4]。

(三)利用家庭治疗,为学生提供个体咨询渠道

随着高等教育事业的蓬勃发展,在校学生人数的不断增加,社会和家庭对学生心理健康问题日益重视。如何提高大学生心理素质是当前高校需要解决的重要问题之一。目前在高校的心理健康教育工作中,除了可以进行集体授课之外,还可以为学生提供个体咨询,以帮助学生面对面解决家庭关系问题。由于大学生在进入到大学校园之后,需要居住宿舍,物理空间上已经离开家庭,想要真正地邀请父母来进行家庭咨询,存在着较多阻碍和制约。为此,在家庭治疗理念的运用上,除了可以运用在传统的家庭教育工作中之外,也可以用在个体咨询中。通过设计“一个人的家庭治疗”这类主题教育活动,依托于“家庭格盘+图谱”等可视化技术,让学生了解到家庭对自己带来什么样的影响,获得对家庭关系的全新认知,也可以为调整学生的家庭关系、亲子关系提供更多途径,让学生可以走出家庭关系困境。与此同时,若是学生和家庭有需求,也可以将个体咨询的触角延伸到家庭这一维度,为他们提供针对性的咨询服务。尤其是伴随着近些年互联网技术高速发展和进步,线上咨询也可以为高校心理健康教育提供更多的可能性。面对由于学生存在心理问题而需要在学校周边陪读的家庭,可以为他们提供送上门的家庭咨询服务,以帮助学生及时解决心理问题,恢复正常生活。

(四)调动家庭资源,排查学生心理危机

针对高校少数学生与特殊群体,家校共育成为解决心理问题的根本途径,为心理健康教育注入新活力。高校在进行新生心理普查时,发现心理危机易感学生,则需深度了解其家庭背景,必要时与家长建立常态沟通机制,确保异常情况即时反馈、干预。在摸查摸排过程中,需要掌握学生是否存在家庭关系问题,例如,家庭出现重大变故,亲子之间存在严重冲突。出现这一问题,需要第一时间进行疏导。若发生了心理问题,需要通过家庭资源的利用,与学校共同联合,做好对学生的安全保护工作,并对学生进行双向情绪安抚,要消除他们的心理障碍,并做好他们的跟踪帮助。在对大学生心理危机进行介入的过程中,在采取一般心理健康教育方式的同时,也可以让辅导员、父母等一起参加,和学生开展合作对话。在对大学生的心理健康进行干预的过程中,父母的教育方法也必不可少,加强师生间的相互理解和信任,促进家庭的发展至关重要。在家庭危机得到缓解后,有必要继续与父母保持接触,结合学生的心理健康问题解决情况展开定期交流。对于陪读家庭,辅导员可定期家访,评估亲子关系改善情况;经济困难学生则给予适当经济援助,全方位护航学生健康成长。

结语

综上所述,在高校大学生的成长过程中,对其心理健康带来影响最重要的两大因素便是父母的教养方式以及校园为其带来的归属感。高校教师需要加强对心理健康问题的关注和重视,结合学生的心理健康现状,依托于家校共育,结合学生目前存在的普遍性心理健康和情绪问题,及时做好家庭和校园的双向干预及引导,通过家庭与校园之间的连结,以学校作为核心,以家庭作为重点,打造家校共育模式,及时解决学生的心理症结。尤其是针对存在严重心理问题的学生,需要强化沟通、协调及配合,掌握学生的成长诉求和心理诉求,实施针对性管理,让学生可以在家校呵护之下,成长为一个具有心理韧性和幸福感的合格社会主义接班人,改善心理健康水平。

参考文献:

[1]赵霏,王小恒,阿赛古丽,等.观影疗心——应用电影疗法促进高校学生心理健康教育的实践研究[J].中国医学教育技术,2024,38(01):93-96+133.

[2]阮筠.基于自我关怀视域的大学生心理健康教育实践教学研究[J].现代职业教育,2024,(03):25-28.

[3]蔡新华.积极体验导向的大学生心理健康教育第二课堂模式建构初探[J].科教文汇,2024,(01):176-180.

[4]孟欣,魏昌武,杨淇竣.地方本科院校大学生低效竞争对心理健康的影响——基于学习投入的调节作用[J].西部素质教育,2024,10(01):101-104.

(作者单位:菏泽医学专科学校)

(责任编辑:豆瑞超)