蒙古栎低效林不同改造模式效果试验

摘 要 为给低效林改造提供实践参考,对木兰林场孟滦分场的蒙古栎低效林改造过程中运用的更新改造、补播改造、封育改造3种不同的改造模式进行介绍,并通过实际效果证明,更新改造可通过选取油松、云杉等针叶耐阴树种进行林下栽植,使幼苗成活率提高为95%以上,上层蒙古栎林分的胸径生长量最多可达到0.175 cm;补播改造宜选取东北地区优质种源进行播种,种子出芽率较高,达到55%,且幼苗生长健壮;封育改造需要适当降低林分郁闭度,并采取一定的疏伐措施,给予林下更新苗一定的生长空间,促进天然更新。

关键词 蒙古栎;低效林;改造模式

中图分类号:S756.5 文献标志码:A DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2024.18.057

蒙古栎(Quercus mongolica)为壳斗科栎属落叶乔木,抗干旱、耐瘠薄,是寒带、温带和暖温带次生阔叶林重要的建群种。蒙古栎林是我国东北地区、华北地区分布广泛的地带性森林植被类型[1]。在木兰林区,大面积的蒙古栎次生林以萌生为主,林分结构简单,林分蓄积量偏低,森林质量差,属于矮林,又被称为低效林。

低效林是林分生物产量、生态效益和经济效益低于同类立地条件下相同林分平均水平的林分总和[2]。森林一旦成为低效林,防护效应得不到体现,水土保持能力变差,同时生态效益和经济效益有所下降,通常不足以满足人们日益增长的对森林资源和生态功能的需求。低效林的产生原因,既有自然因素的影响,又有造林、经营措施不当等人为因素的影响,这些因素都会引起森林效益的下降。造林时没有遵循适地适树原则、森林树种结构过于单一、良种利用不足都会导致低效林的产生[3]。

低效林的经营方向是人工促进矮林向中林、乔林转化,最终形成复层、异龄、实生的混交林[4-5]。对木兰林区蒙古栎低效林采取更新改造、补播改造、封育改造3种不同的改造模式,可改善其林分结构,开发林地生产潜力,提高林分质量和效益水平,充分发挥生态效益和防护效益。因此,对不同改造模式的效果进行分析,可为相似林区低效林改造提供一定的参考。

1 材料与方法

1.1 研究地概况

研究区域位于河北省木兰围场国有林场孟滦分场,地处承德市围场满族蒙古族自治县境内,海拔1 011~1 230 m。该地区属大陆性季风型山地气候,雨热同季、冬长夏短、四季分明、昼夜温差大;无霜期67~128 d;年平均气温-1.4~4.7 ℃;年均降水量380~560 mm,主要集中在7—9月,占全年降水量的78%;年均蒸发量1 462.9~1 556.8 mm,平均相对湿度63%;土壤包括棕壤、褐土、风砂土、草甸土、沼泽土、灰色森林土及黑土7个土类。林区植物类型包括落叶针叶林、常绿针叶林、针阔叶混交林、阔叶林、灌丛或灌草丛、草原与草甸、沼泽及水生群落。乔木树种主要有华北落叶松(Larix gmelinii)、油松(Pinus tabuliformis)、云杉(Picea asperata)、白桦(Betula platyphylla)、山杨(Populus davidiana)、蒙古栎、榆树(Ulmus pumila)等;灌木主要有沙棘(Hippophae rhamnoides)、胡枝子(Lespedeza bicolor)、土庄绣线菊(Spiraea ouensanensis)等;草本植物主要有乌苏里薹草(Carex ussuriensis)、小花鬼针草(Bidens parviflora)、歪头菜(Vicia unijuga)等。

1.2 样地设置

以位于木兰林场孟滦分场的蒙古栎次生林为调查对象,样地位于山地半阴坡,海拔约1 400 m,棕壤,土层厚度约19 cm,土质疏松,林龄约50年。样地以蒙古栎为建群种,多干形弯曲,生长不良,伴生树种主要有黑桦(Betula dahurica)、榆树、蒙椴(Tilia mongolica)、五角槭(Acer pictum)等阔叶树种。共设置7块样地进行蒙古栎低效林改造模式研究,样地规格为20 m×30 m,林分密度范围为330~840株·hm-2,郁闭度为0.4~0.8,平均胸径14.3~21.0 cm,平均树高5.8~9.2 m。表1为不同改造模式地块基本信息。

1.3 试验设计

改造措施具体如下。1)更新改造。2022年5月,对即将更新改造的3块样地进行全面割灌,然后按2 m×3 m的株行距挖鱼鳞坑。在林下更新栽植3个树种,分别为油松(3年生营养杯苗)、蒙古栎(2年生营养杯苗)、云杉(4年生营养杯苗)。当年秋季调查保存率,翌年春季进行补植,秋季进行成活率和生长量的调查。2)补播改造。2020年9月,对补播造林的两块样地进行全面割灌,然后按照2 m×3 m的规格进行播种造林。共播种两个不同种源的蒙古栎种子,分别来自当地和东北地区。提前用药液浸泡种子,提高出芽率。2021年春季调查成活率,秋季进行补播。2022年4月调查种子出芽率和幼苗生长量。3)封育改造。2021年秋季,对即将实行封育改造的两块样地进行穴状割灌,保留实生幼苗,人为干预促进天然更新,并架设围栏进行保护,以免牲畜干扰。

1.4 数据调查与处理

在样地改造前和改造后的每年生长季末进行蒙古栎乔木每木检尺调查,以计算其生长量和生长率。

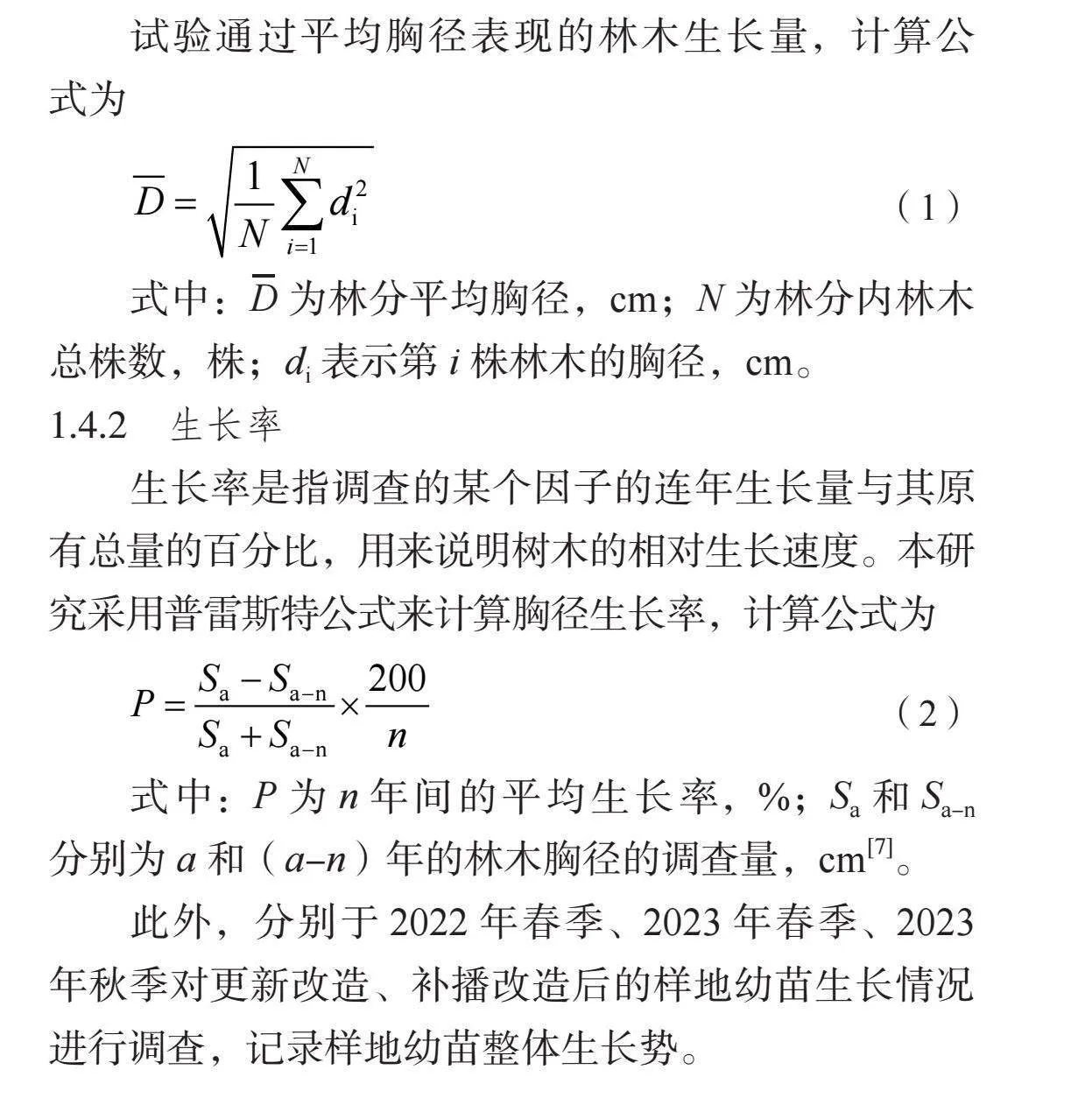

1.4.1 生长量

一定间隔期内树木各种调查因子发生的变化称为生长量。生长量可以作为评定立地条件和经营措施效果的指标,正确地分析研究并掌握林木的生长规律,采用相应的经营管理措施,可以改善树木的生长状况,提高生长量,从而达到森林可持续经营的目的。因此,测定树木和林分生长量,分析研究其变化规律,在林业生产上有重要意义[6]。

试验通过平均胸径表现的林木生长量,计算公式为

(1)

式中:D为林分平均胸径,cm;N为林分内林木总株数,株;di表示第i株林木的胸径,cm。

1.4.2 生长率

生长率是指调查的某个因子的连年生长量与其原有总量的百分比,用来说明树木的相对生长速度。本研究采用普雷斯特公式来计算胸径生长率,计算公式为

(2)

式中:P为n年间的平均生长率,%;Sa和Sa-n分别为a和(a-n)年的林木胸径的调查量,cm[7]。

此外,分别于2022年春季、2023年春季、2023年秋季对更新改造、补播改造后的样地幼苗生长情况进行调查,记录样地幼苗整体生长势。

2 结果与分析

2.1 不同改造模式造林树种的成活率和保存率

由表2可知,经过3种不同模式的改造,当年成活率以油松、云杉、蒙古栎营养杯苗较高,蒙古栎种子的出芽率较低。经过翌年春季补植、补播,到秋季,各树种保存率仍以云杉为最高(93%),说明其对生长环境适应性较强;油松、蒙古栎的保存率均高于80%,也达到了《造林技术规程》(GB/T 15776—2023)规定的评价要求。蒙古栎种子成活率较低,于翌年补播后均在50%以上。可以看出,东北地区种源的蒙古栎种子出芽率明显高于当地种源的蒙古栎种子出芽率,这是由种源差异带来的差距。封育改造样地是天然更新,因此不考虑其成活率和保存率。

2.2 不同改造模式的树木胸径生长量

经过3种不同模式的改造,在2021年秋季对蒙古栎低效林进行一定程度的抚育间伐(其中封育改造模式的样地不做抚育处理),并分别在2022年、2023年分别对样地内乔木进行每木检尺,得到生长量及计算生长率。具体结果见表3。

由表3可知,经过更新改造和补播改造措施的林分胸径年生长量均明显高于封育改造模式林分的胸径年生长量,高出0.030~0.085 cm;同样在林分的胸径生长率变化趋势中,均为抚育样地高于未抚育样地,高出0.03%~0.37%,变化较为明显。这说明一定强度的抚育措施能够明显促进蒙古栎低效林的生长。

同时,结合表1,对比更新改造的结果可知,在林分密度分别为810株·hm-2、825株·hm-2、525株·hm-2时,林分胸径的年平均生长量分别为0.155 cm、0.140 cm、0.175 cm,说明随着林分密度的增加,胸径的生长速度逐渐减慢。这说明密度过大抑制了林分的生长,因此需要采取一定强度的抚育措施。

2.3 不同改造模式的幼树生长量

分别于2022年春季、2023年春季、2023年秋季对更新改造、补播改造后的样地幼苗生长情况进行调查,具体情况见表4。结合表2、表4可以看出,样地内幼苗,无论是人工栽植幼苗还是林下天然更新幼苗,均能够正常生长。更新改造模式下,以油松、云杉苗木的生长表现最佳,幼苗健壮,成活率均在95%以上;栽植油松的样地受到放牧干扰导致样本数量较低,但不影响其栽植成活率。油松、云杉的生长状况总体优于蒙古栎幼苗。同时,对比补播改造中两种蒙古栎的长势及生长量,东北地区种源的蒙古栎幼苗表现优秀、生长健壮,株高生长量高出当地种源蒙古栎幼苗12.3%,具有一定的优势。对封育改造样地内天然更新幼树的调查结果显示,总体上看,更新幼树密度为266~383株·hm-2,且长势较好,可成为下一代实生林分的重要组成部分(见表5)。

3 结论与讨论

对蒙古栎低效林林分进行了不同模式改造效果的研究。改造前对林分结构进行疏伐调整,虽有一定的改善通风透光性的作用,但由于有上层林木的遮蔽和地表枯落物的存在,环境条件较为湿润和荫蔽,因此与多数耐阴性较弱的阔叶树种相比,林冠下造林更新常选择耐阴性强的油松、云杉等针叶树种[8]。同时,需要根据更新树种的生物学特性及时疏伐和加强相应的抚育管理,为二代林生长创造适宜的环境条件。

现有木兰围场林区林分的主要组成树种为蒙古栎、榆树、黑桦,但其在种源充足的状况下更新幼树数量较少,说明以上树种存在明显的更新障碍,蒙古栎种子播种出芽率和保存率较低也证明了这一点。蒙古栎虽然结实率较高,但种子富含淀粉,受到虫害和鸟类等的危害较多,且幼苗期生长脆弱,对环境条件要求较高,对其萌发和生长形成障碍[9-10]。郑金萍等对吉林省中东部地区蒙古栎林更新状况的调查结果表明,蒙古栎通常在阳坡、半阳坡及半阴坡的中上部干旱环境条件下更新较好[11]。封育改造样地虽位于半阳坡,环境条件相对湿润,但林分郁闭度较大,光照不足明显成为天然更新的重要阻碍因素。且样地内有一定程度的放牧干扰,这都对更新产生了不利影响。

通过调查结果可得出以下结论。1)对郁闭度在0.5以上的蒙古栎低效林分进行更新改造,林冠下栽植油松、云杉、蒙古栎3个树种均能正常生长发育,除蒙古栎保存率为82%外,其他两个树种造林保存率高于95%,达到国家规定的造林技术标准。

2)对郁闭度在0.4的蒙古栎低效林分进行补播改造,分别选取来自东北地区和当地的优质蒙古栎种源,幼苗保存率在50%以上,且东北地区种源的蒙古栎种子出芽率比当地种源蒙古栎种子出芽率高15个百分点,具有一定的种源优势。因此,在下一步进行蒙古栎低效林改造时可考虑选取东北地区种源,以改善当地林分质量。

3)对郁闭度为0.8的蒙古栎低效林分进行封育改造,更新幼树生长状况较好,且长势较好,可以作为二代林重要的组成树种。但更新率明显不足,需要进一步降低郁闭度,采取较大强度疏伐措施以促进蒙古栎林分的天然更新。

参考文献:

[1] 国家林业局.低效林改造技术规程(LY/T 1690—2017)[S].北京:中国标准出版社,2007.

[2] 王磊,张劲峰,马建忠,等.低效林分类研究进展[J].西部林业科学,2019,48(2):1-7.

[3] 孙云霞.北京市延庆区低质低效林现状及改造技术[J].现代农业科技,2019(7):129-131.

[4] 杨子云.马尾松低效林成因及改造效果分析[D].南昌:江西农业大学, 2021.

[5] 徐国巧,张艳君,张冬梅,等.抚育间伐对冀北山地落桦混交林生长的影响[J].防护林科技,2020(7):10-11.

[6] 刘相兵,刘亚茜,李兵兵,等.生态疏伐对林分密度及直径结构的影响[J].西北林学院学报,2012,27(3):145-149.

[7] 孟宪宇.测树学[M].3版.北京:中国林业出版社,2006.

[8] 于军,曹艳.吉林省林冠下造林存在的问题及对策[J].吉林林业科技, 2019,48(3):8-9.

[9] 王娜,郝清玉.森林天然更新影响因子研究进展[J].广东农业科学,2012,39(6):67-70.

[10] 张晶虹,刘丙万.啮齿类动物捕食和搬运蒙古栎种子对种群更新的影响[J].生态学报,2014,34(5):1205-1211.

[11] 郑金萍,杨学东,郭忠玲,等.蒙古栎林天然更新状况及影响因素研究[J].北华大学学报(自然科学版),2015,16(5):652-657.

(责任编辑:刘宁宁)