安庆市稻渔综合种养现状问题及对策

摘 要 稻渔综合种养是水稻种植与水产养殖有机结合的绿色循环农业,其对促进农民增收、保障国家粮食安全具有重要意义。为持续推动稻渔综合种养健康发展,以安徽省安庆市为例,基于产业规模、技术模式、产业融合发展等情况对其稻渔综合种养现状进行阐述,明确指出其发展过程中存在的缺乏科学规划、技术体系薄弱、水产加工业落后及市场流通体系不健全等问题,并提出加强规划引领、加强技术支撑、做大做强水产加工业及健全市场流通体系等对策。

关键词 稻渔综合种养;产业现状;安徽省安庆市

中图分类号:F326.4;F326.11 文献标志码:C DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2024.18.034

安徽省安庆市稻渔综合种养历史较久,自20世纪80年代至今已发展稻田养鱼、养蟹、养虾面积467 hm2以上,但未得到规模化推广和应用。“十三五”期间,受渔业资源刚性制约、种植效益下滑、名优水产品价格向好等因素影响,安庆市稻渔综合种养迅速兴起,并呈现出蓬勃发展之势,近5年面积增加3.90万hm2。然而,随着产业规模迅速扩大,安庆市稻渔产业暴露出一系列问题,特别在近2年受市场供求等影响,小龙虾市场销售价格波动较大,众多养殖主体,尤其是新发展的主体很难获得较好的经济效益。因此,笔者对安庆市稻渔综合种养发展现状和问题进行分析,并提出针对性的建议,以期促进安庆市稻渔产业稳定可持续发展。

1 产业现状

1.1 产业规模

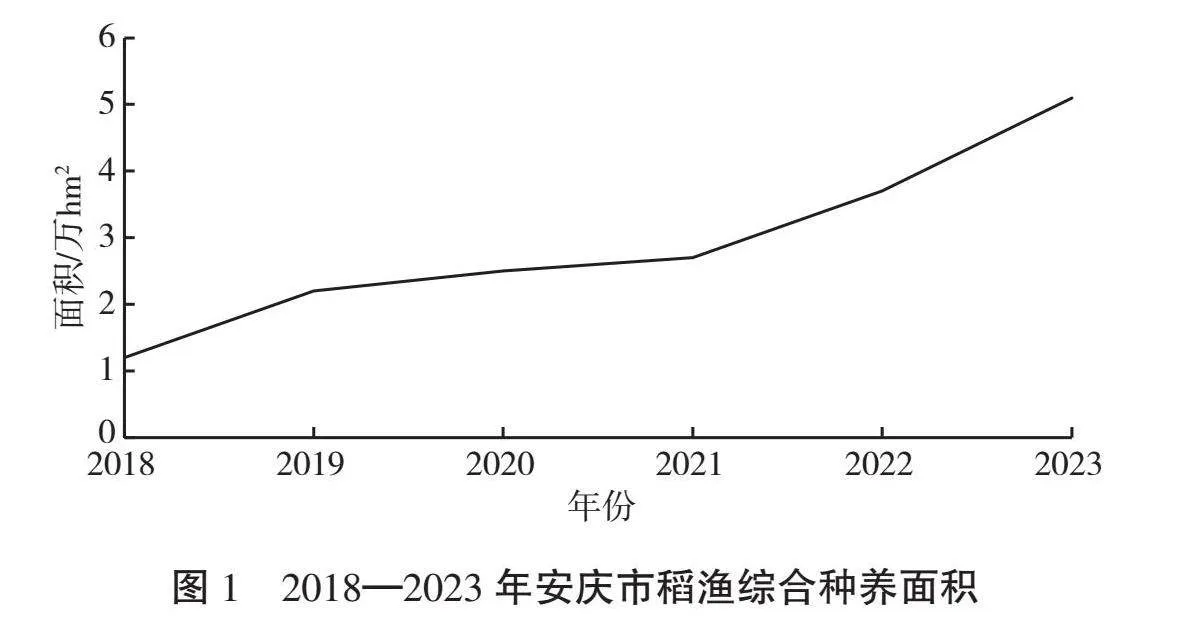

2018—2023年,安庆市稻渔综合种养面积增加3.9万hm2(见图1)。2023年,安庆市稻渔综合种养面积约5.1万hm2,水产品产量6万t,总产值超10亿元。安庆市现有稻渔综合种养基地1 800多个,其中千亩基地80多处、百亩以上基地700多处,形成以宿松县汇口镇、望江县漳湖镇与雷池镇、怀宁县高河镇、桐城市双港镇等多个万亩示范区,培育多个虾稻米品牌,有望江县的“联河牌”、太湖县的“禅源太湖”、怀宁县的“皖丰六月”与“程国才”、宿松县的“黄雀畈”与“清水锦帆”等[1]。

1.2 技术模式

安庆市稻渔综合种养模式主要是虾稻连作模式,即“一季虾—一季稻—一季虾苗”。2020年开始,安庆市部分地区开始主推80∶20模式,即80%田块只做防逃、加高田埂保水,养殖一季成虾;20%田块开挖虾沟,养殖一季成虾,繁育一季虾苗。这样既可节约田间工程建设费用,又可减少资源浪费。2023年,安庆市稻渔综合种养面积5.1万hm2,其中稻虾种养面积5.0万hm2,稻鳖、稻蛙、稻鳅、稻蟹等种养面积约0.1万hm2;稻渔综合种养水产品总产量6.0万t,其中小龙虾总产量5.5万t,鱼类、鳖、蛙等总产量0.5万t。

据测算,安庆市稻渔综合种养水稻总产量约38万t,其中“稻虾”模式平均667 m2水稻产量在550 kg,水产品产量在100 kg;单一水稻种植平均667 m2产量在630 kg;稻渔综合种养平均667 m2增加投入1 048.60元,平均667 m2纯收益增加1 827.94元[2]。安庆市大部分农户收益较好,也有小部分农户出现亏损。

1.3 产业融合发展

安庆市稻渔综合种养从单纯的种养发展到水产品加工、冷链物流、餐饮流节庆一体化服务拓展。安庆市现有10家规模水产品加工企业,水产品产量在1.3万t,其中小龙虾加工量约0.9 t,产值近1亿元。安庆市没有专业的小龙虾电商企业,小龙虾的主要销售方式还是线下销售,部分有条件的生产者开始自制小包装、保温冰袋等包装材料,自行发布销售信息,开拓市场。餐饮消费由过去单一进店消费变成进店消费和外卖平台的快餐消费,快餐消费有超过进店消费的趋势。

1.4 政策扶持

安庆市通过采取政府规划引领、宣传引导、政策扶持、示范带动等多种措施推动稻渔综合种养快速发展。2014年,安庆市出台了百万亩优质水产基地规划,将望江县、桐城市万亩稻渔综合种养基地纳入重点项目。2023年,安庆市委研究制定《安庆市渔业“四百工程”实施方案》,把发展稻渔综合种养作为安庆市渔业发展的重点,计划到2025年稻渔综合种养面积稳定在6.67万hm2以上[3]。

2 存在的问题

近年来,安庆市稻渔综合种养虽然取得一定进展和成效,但与安徽省内其他地市相比,其在发展规模和影响力上还有一定差距,仍存在一些问题。

2.1 缺乏科学规划

近年来,随着国家农业结构战略性调整,安庆市推进稻渔综合种养的热潮不断掀起,并获得了积极效果。在政策、市场、宣传等因素推动下,安庆市稻渔综合种养规模迅速扩大。然而,从事稻渔综合种养的生产经营主体大多属于自发行为,部分经营者盲目跟风,生产前并未进行充分的市场调研,应对市场风险能力不足。例如,近2年受市场供求等影响,小龙虾市场销售价格波动较大,养殖效益大幅下滑,严重影响农户发展稻渔综合种养的积极性和产业发展的稳定性。

2.2 技术支撑薄弱

安庆市稻渔综合种养在安徽省内起步相对较晚,大部分的稻渔综合种养从业者还缺乏专业知识,尤其是一些新种养户大多由水稻种植户转化而来,依然依靠经验进行生产管理,水产养殖技术缺乏,不同技术水平种养户产出的水产品品质参差不齐,甚至同一模式的效益存在较大差异[4]。

2.3 水产加工业落后

水产品加工需要稳定的原料供应,然而长期以来,安庆市忽视水产加工业发展,导致第二产业发展严重滞后。在对稻渔综合种养推广过程中,不少种养户担心生产的水产品难以销售。目前,国内大型水产加工企业推行订单化运作模式,通过订单模式带动农户养殖,消除农户疑虑。安庆市虽有几家加工企业,但总体规模较小,以粗加工为主。该市水产品加工量占水产品总产量的3%,落后于全国平均水平。

2.4 市场流通体系不健全

安庆市水产品销售长期依靠当地水产品市场进行集中鲜活交易,市场价格始终保持在较低水平,特别在二季度小龙虾集中上市阶段还常常出现亏本销售的情况。目前,安庆市没有专业的小龙虾交易市场和水产冷链服务商,零星冷库均为企业自建自用,无法有效提供公共服务。

2.5 地方品牌影响力弱

安庆市水质优良,水产品品质较高,但目前该市的稻渔综合种养产品并未实现优质优价,没有形成众所周知的稻渔品牌。例如,桐城市文化底蕴深厚,当地产出的富锌米具备创建优质稻渔品牌的条件,其虽然也打造出了“桐城富锌龙虾”品牌,但品牌影响力和市场竞争力与“盱眙龙虾”“潜江龙虾”“合肥龙虾”等省内外知名品牌相去甚远,产品品质和价值未能得到充分体现,稻渔综合种养的生态溢价并未完全体现,品牌建设和宣传有待加强[5]。

2.6 苗种供应不足

种业位于渔业产业链的最前端,是保障水产品安全有效供给、促进水产养殖业可持续发展的根本。当前,安庆市稻渔综合种养优质苗种覆盖率低,新发展的稻渔综合种养户需要从湖北省等地购买苗种,运输成本高,苗种质量参差不齐,导致部分种养户出现亏损,而当地的优质苗种供应量不足,难以满足该市稻渔产业发展的需要。

3 发展对策

3.1 加强规划引领

针对当前稻渔产业同质化、无序化竞争的现状,安庆市应加强宏观规划,差异化地选择适宜当地的稻渔综合种养模式,避免同一种养模式“产能过剩”,形成稻虾、稻鳖、稻蟹等多品种模式,优势良性互补的格局。同时,积极引导小规模种养户抱团合作,改变目前种养户单兵作战、信息不畅的现状,推动整村、整镇规模发展稻渔综合种养。

3.2 加强技术支撑

针对基层水产推广机构服务基层、面向农村的特点,安庆市可联合行业协会建设稻渔综合种养技术服务队伍,培育一批领军企业和领军人才,为种养户提供技术指导。开展基层农业技术推广人员知识更新培训,为基层农业技术人员“充电”,提高其专业技术水平和服务质量。相关部门可总结外地先进模式实施经验,并结合安庆市实际情况修订地方标准、技术规程,推动稻渔产业规范化、标准化发展。

3.3 做大做强水产加工业

加大对水产加工企业的扶持力度,为企业提供贴息贷款、税收优惠等支持,带动周边中小型水产加工企业逐步发展壮大。充分利用好当地的特色水产品资源优势,招引国内资本及大型水产企业落户安庆市,建设大型水产加工厂,使加工产品种类由现有的单一初级加工制品向预制菜肴、即食产品、方便休闲食品转型,以此提高行业整体水平,打造具有安庆市特色的水产品加工品牌,进一步提高其产品核心竞争力。

3.4 健全市场流通体系

支持稻渔综合种养主体对接大中型电商平台,积极参加农产品交易会、展览会等各类形式的产销对接活动,搭建线上销售渠道,建设区域电商销售网络。加大仓储物流设施建设和设备更新支持力度,完善仓储、冷链物流体系建设,在重点县区建设区域性交易市场、集散地。

3.5 推动地方品牌建设

依托安庆市现有的稻渔资源,培育一批品质好、知名度高的稻渔区域公用品牌,提升稻渔产品附加值。充分挖掘安庆市稻渔第三产业功能,促进安庆市地方美食、乡土文化与休闲渔业融合,结合传统稻渔文化和旅游资源举办相关节庆活动,宣传推介安庆市的稻渔产品。

3.6 构建稳定苗种供应体系

选择一批基础设施完善、技术较成熟的养殖主体,培育形成一批苗种供应基地。重点推动小龙虾优良品系选育,支持高校、科研院所与企业联合开展小龙虾育种工作,建立一批现代化、优质化、规模化的小龙虾良种繁育场,提升稻渔产业小龙虾良种供应能力。同时,培育适宜稻田生态系统的河蟹、中华鳖、草鱼、蛙类等多种水产品,为稻渔综合种养多元化发展提供种业基础支撑。

4 结语

稻渔综合种养依照生态循环农业原理,将水稻种植与水产养殖有机结合,对化肥、农药的使用严格限制,依靠生物之间的食物链关系治病防害,可满足农产品品质和保护环境的需求,保证国家粮食安全需要,带动农民稳定增收、改善农村人居环境,极具推广价值。安庆市稻渔产业的发展还存在一些短板,与安徽省内外先进地区还有较大差距。在未来产业发展过程中,安庆市应加强规划引领,稳定水稻种植面积的同时,以养保种,以渔促稻;积极扩展市场,做强安庆市“稻渔”和“渔米”两大品牌,提高宜渔稻田增收空间,调动农民生产积极性;推动水产加工业扩大规模,将稻渔产业与文旅、休闲、餐饮等产业深度融合发展。

参考文献:

[1] 蒋军,奚业文,魏涛,等.2021年安徽省小龙虾产业发展报告(上)[J].科学养鱼,2021(4):1-3.

[2] 奚业文,陈欣,唐建军,等.安徽省稻渔种养产业化主要模式总结分析[J].中国水产,2021(8):78-80.

[3] 吴明林,崔凯,李海洋,等.安徽稻渔综合种养经济模式的探索与实践[J].科学养鱼,2018(4):3-5.

[4] 吴珍,徐晓波,滕瀚,等.安徽省稻虾共作模式发展问题及对策分析[J].云南农业大学学报(社会科学),2021,15(4):84-88.

[5] 沙正月.安徽霍邱县稻虾综合种养发展现状及建议[J].渔业致富指南,2021(24):23-27.

(责任编辑:张春雨)