不同化学药剂对松褐天牛幼虫的触杀效果

摘 要 为筛选出对松褐天牛幼虫触杀效果较为有效的药剂,研究松褐天牛幼虫对不同药剂的耐受程度,判断不同药剂对其的触杀效果。结果表明,试验一中,施药12 h后,T5处理组(国光秀剑

1 000 mL·L-1)、T11处理组(1%苦参·印楝素5 000 mL·L-1)、T13处理组(0.5%藜芦碱5 000 mL·L-1)校正死亡率分别为95%、90%、85%,半数击倒时间(KT50)分别为1.86 h、2.55 h、5.39 h;试验二中,施药5 d后,T5处理组(国光秀剑1 000 mL·L-1)、T13处理组(0.5%藜芦碱5 000 mL·L-1)校正死亡率分别为95%、90%,KT50分别为3.61、3.87。结果表明,国光秀剑、苦参·印楝素、藜芦碱对松褐天牛幼虫的触杀效果较好,防治松材线虫疫区感病疫木伐桩松褐天牛可选用这3种药剂。

关键词 松褐天牛;化学药剂;触杀效果;马尾松

中图分类号:S763.38 文献标志码:A DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2024.18.003

松褐天牛(Monochamus alternatus Hope)又名松墨天牛、松天牛,是我国南方松树林木的钻蛀性害虫之一[1]。松褐天牛幼虫可蛀食松树树干、枝干的韧皮部和木质部,进而破坏、切断受害松树的疏导组织,使其水分、养分的运输和吸收受阻,最终导致林木生长受到严重影响[2-3]。松褐天牛是松材线虫病的主要传播媒介。松褐天牛羽化后携带大量松材线虫经过近距离飞行后通过取食产卵等行为感染健康松树[4-5]。松材线虫侵染松树后2~3个月会致松树枯死,使大面积松树林在短时间内毁灭,对森林生态价值和林业经济造成巨大损失,严重威胁适生区的松树林。目前,防治松材线虫病和松褐天牛的方法主要是林间病死木及伐桩清理,喷施有胃毒、触杀等作用的化学试剂[6-8]。然而,这些高毒化学试剂除了使松褐天牛耐药性增强,还灭杀大量天敌昆虫,破坏林区生物多样性,并对环境、人类等造成安全隐患。因此,寻求高效、低毒、无公害的药剂防治松褐天牛具有积极意义。通过选用苦参·印楝素、蛇床子素、藜芦碱、国光秀剑等药剂对松褐天牛进行触杀试验,分析触杀效果,以期筛选出高效低毒、操作简易的药剂防治松褐天牛,减少松材线虫病危害,提高马尾松、油松等松树的生态效益。

1 材料与方法

1.1 供试天牛

松褐天牛幼虫采集于九华山松材线虫病疫木伐桩内。

1.2 供试药剂及实验用品

T1处理组1%苦参·印楝素1 000 mL·L-1、T2处理组1%蛇床子素1 000 mL·L-1、T3处理组0.5%藜芦碱1 000 mL·L-1、T4处理组1.3%苦参碱1 000 mL·L-1、T5处理组国光秀剑1 000 mL·L-1、T6处理组5%石灰水、T7处理组15%石灰水、T8处理组8%氯氰菊酯1 000 mL·L-1、T9处理组45%石硫合剂结晶稀释20倍、T10处理组29%石硫合剂水剂、T11处理组1%苦参·印楝素5 000 mL·L-1、T12处理组1%蛇床子5 000 mL·L-1、T13处理组0.5%藜芦碱5 000 mL·L-1、T14处理组1.3%苦参碱5 000 mL·L-1、CK纯水。

实验用品包括亚克力养虫盒、量筒、容量瓶、定性滤纸、喷壶等。

HfLJchNaiBtXAAPpA0wfsGzG7oVjKipp4uNTodkxSro=1.3 试验设计

1.3.1 试验一

选取亚克力养虫盒(高约10 cm、直径约15 cm),在盒底铺设滤纸,在养虫盒接入健康的松褐天牛幼虫。每盒20头松褐天牛(雌、雄比例为1∶1),用喷壶对养虫盒内松褐天牛均匀喷洒药剂,确保虫体喷湿;每处理重复3次,同时设对照。将各处理的养虫盒放置实验室内(室温25 ℃左右、自然光照),分别于12 h、24 h、36 h、48 h、60 h以及72 h后统计并记录各处理松褐天牛幼虫死亡情况。

1.3.2 试验二

将松褐天牛放入直径约15 cm、高10 cm的亚克力养虫盒,盒底铺设滤布,各养虫盒内放置长约10 cm、直径3~5 cm的马尾松枝段2段。将药液分别装入喷雾器内,均匀且缓慢喷洒在马尾松枝段表面。每处理接入20头松褐天牛幼虫(雌、雄比例为1∶1),每处理重复3次,同时设对照。将各处理的养虫盒放置实验室内(室温25 ℃左右、自然光照),分别于喷药后5 d、10 d、15 d后统计并记录各处理松褐天牛幼虫死亡情况。

1.4 室内毒力测定

1.4.1 校正死亡率测定

各处理组松褐天牛校正死亡率的计算公式为

(1)

式中:M表示死亡率;M1表示死亡个体数;M2表示供试总个体数。

需要注意的是,在实际操作中,由于各处理组的样本数量可能存在差异,应该对数据进行校正,以避免样本数量不足对结果产生影响。一般用校正死亡率作为评价指标,计算公式为

(2)

式中:C表示校正死亡率;T表示处理死亡率;K表示对照死亡率。

1.4.2 半数击倒时间测定

以试验中松褐天牛倾斜歪倒、翻背、触碰后无反应作为死亡记录点,分别记录各处理松褐天牛的击倒时间,进而计算各处理的半数击倒时间(KT50)。

1.5 数据处理

应用Excel 2003和DPS v7.05对数据进行处理和统计分析。

2 结果与分析

2.1 试验一

2.1.1 校正死亡率

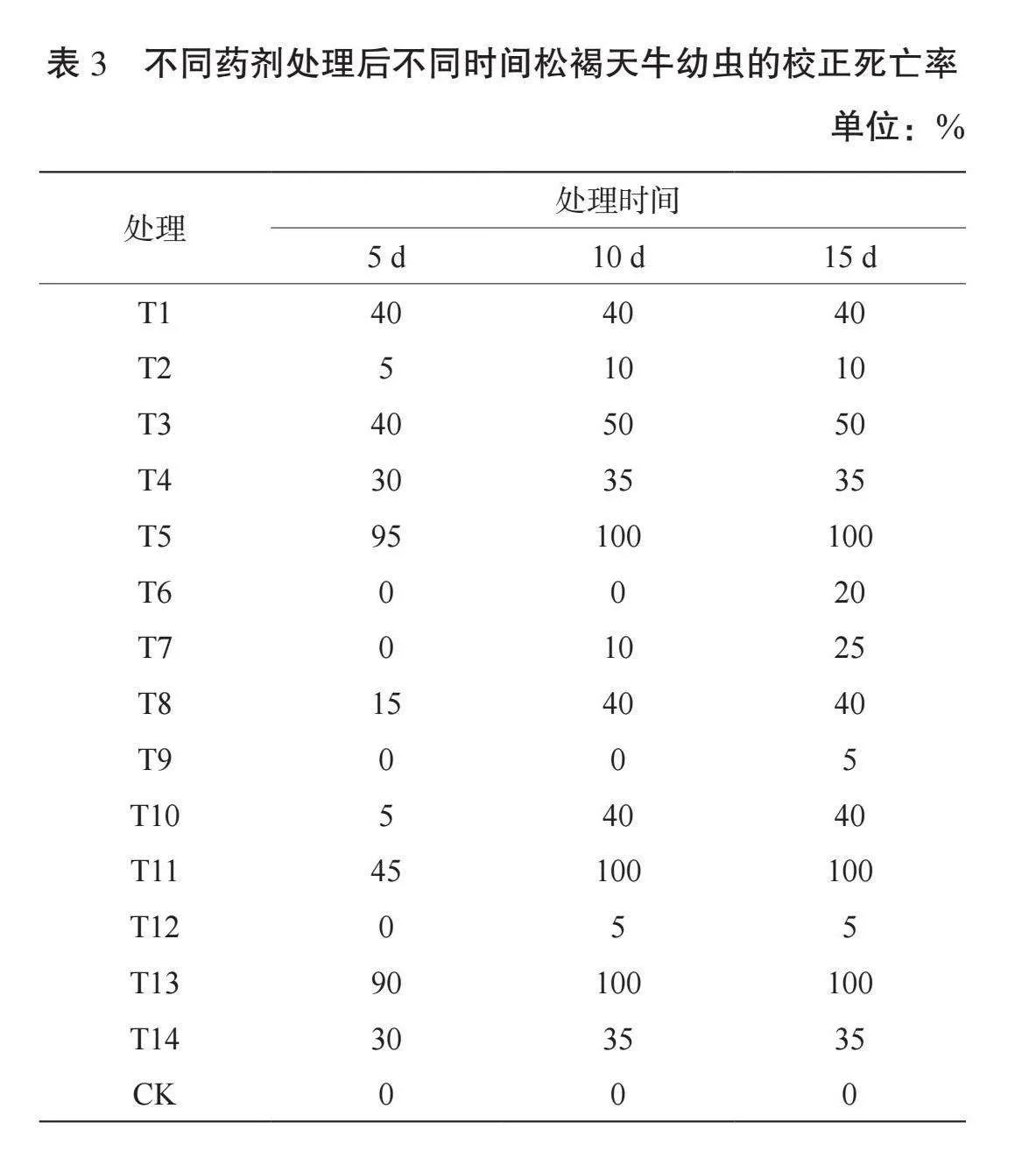

由表1可知,施药12 h后,不同处理之间的校正死亡率有明显差异,校正死亡率较高的为T5、T11、T13,分别为95%、90%、85%。施药24 h后,T5达到校正死亡率最高点100%,T11和T14校正死亡率达到90%;T13仍为85%。施药36 h后,T5、T11、T13校正死亡率达到最高100%,T4、T14校正死亡率直到48 h才达到100%。施药60 h后,T3和T7校正死亡率有明显提高,分别从35%和30%提高到70%。施药72 h后,T1、T6、T7校正死亡率与60 h相比均提高了5个百分点;T12提高了10个百分点,其余处理没有变化。

2.1.2 半数击倒时间

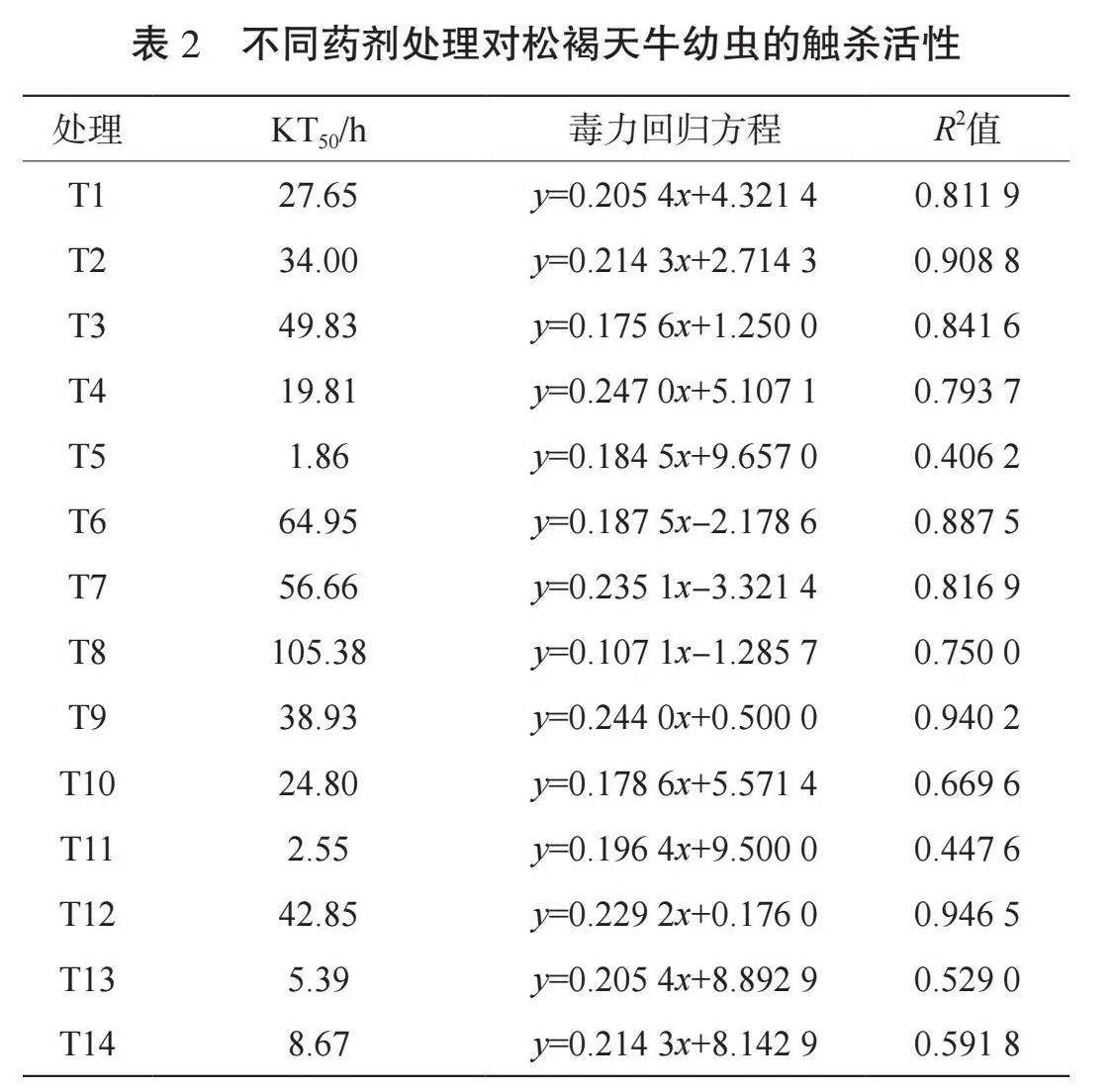

由表2可知,不同处理KT50由快到慢依次为T5、T11、T13、T14、T4、T10、T1、T2、T9、T12、T3、T7、T6、T8。T5、T11、T13、T14处理组药剂触杀效果较好。药剂相同时,浓度较高的药剂触杀效果更明显,如T11的KT50低于T1处理10倍左右。

2.2 试验二

2.2.1 校正死亡率

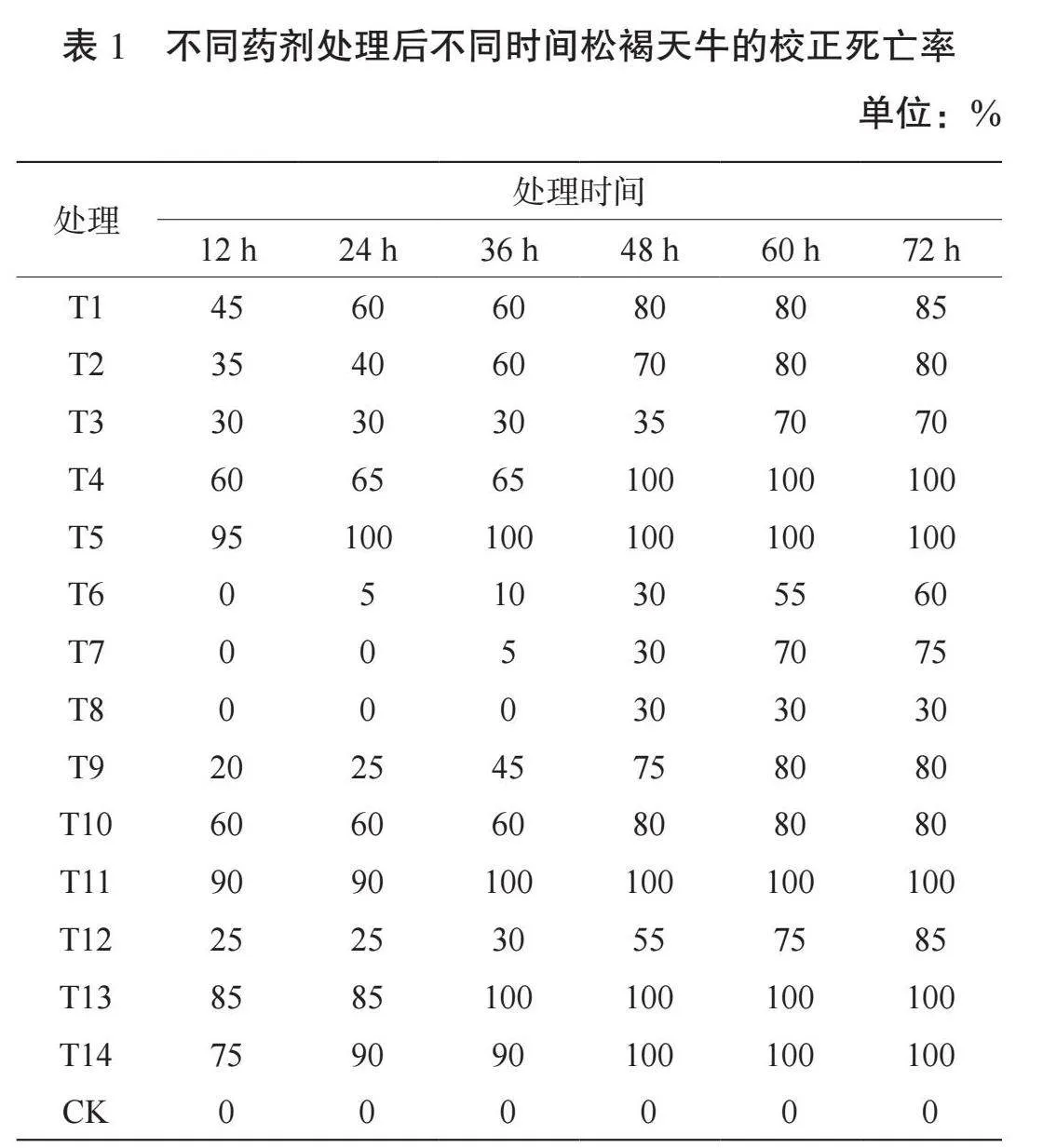

由表3可知,施药5 d后,校正死亡率最高的是T5,为95%,其次是T13,为90%,其余处理均未超过50%;在处理10 d后,T5、T11、T13处理的防治效果最好,校正死亡率达到100%,除CK外,T6和T9处理校正死亡率最低,为0%;在处理15 d后,T6、T7、T9校正死亡率与处理10 d相比分别提高了20个百分点、15个百分点、5个百分点,其余处理没有变化。

2.2.2 半数击倒时间

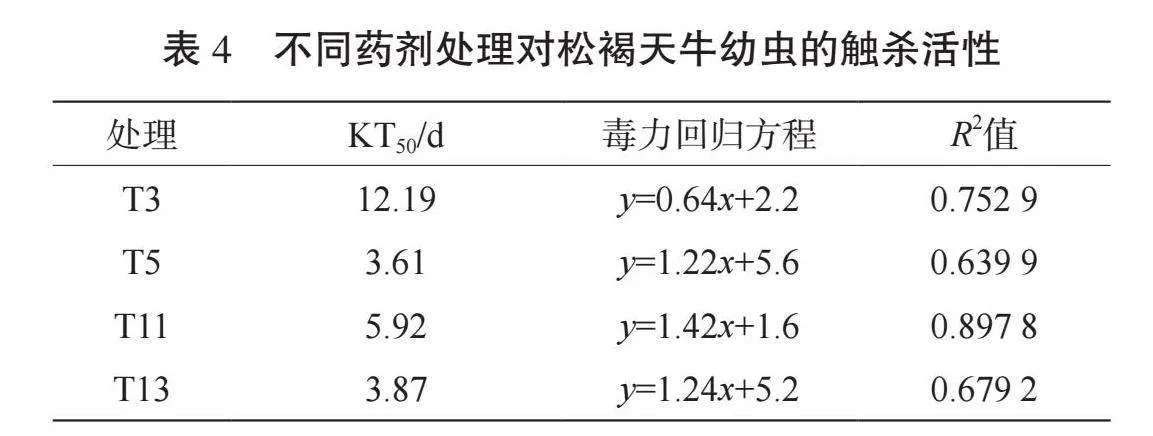

在试验二设定的时间内,除T3、T5、T11、T13外,其余处理还未达到半数击倒。由表4可知,半数击倒效果最好的为T5,其次为T13、T11、T3,KT50分别为3.61 d、3.87 d、5.92 d、12.19 d。T5药剂触杀效果要比其他处理组药剂好。

3 结论与讨论

松褐天牛在松材线虫病的发生和侵染过程中起到了携带、传播和协助松材线虫侵入马尾松等寄主的重要作用[9-11]。因此,控制病死疫木及伐桩内松褐天牛数量,对松材线虫的扩散和传播有一定的抑制作用。通过室内触杀松褐天牛幼虫试验,笔者研究了14种处理(8种供试化学药剂)对松褐天牛幼虫的触杀活性。结果表明,药剂直接触杀松褐天牛幼虫试验中,T5处理组、T11处理组及T13处理组3个处理KT50分别为1.86 h、2.55 h、5.39 h;松褐天牛幼虫取食药剂喷洒的马尾松枝段的触杀试验中,T5处理组、T13处理组KT50分别为3.61 d、3.87 d。这与阳飞、陈虎等人研究得出喷施不同药液后的不同时间,松褐天牛幼虫死亡率差别明显的结论相一致[12-13]。研究表明,国光秀剑对松褐天牛幼虫的触杀效果最好,苦参·印楝素、藜芦碱次之,其他药剂对松褐天牛幼虫的触杀效果相对较差;国光秀剑、苦参·印楝素、藜芦碱等植物源药剂可作为松材线虫疫区病死疫木及伐桩内松褐天牛的防治药剂,对3iBQBOprK+rFxUkGSfPMcg==松材线虫病的进一步扩散有明显抑制作用。烟碱·苦参碱等植物源农药具有稳定低毒性、易降解、耐药性缓慢等特点,可在松褐天牛的综合防控中广泛使用[14-15]。

试验针对的是室内触杀,但实际在林间进行松褐天牛幼虫触杀试验时,林间不易观察松褐天牛幼虫具体分布位置,且难以直接统计幼虫触杀数量。另有研究发现,在病疫木伐桩内松褐天牛的化学防治过程中,需要密切关注气候因素对化学试剂渗透的触杀活性及干扰作用的影响[12-13]。笔者筛选出的国光秀剑、苦参·印楝素、藜芦碱等植物源药剂在林间进行松褐天牛幼虫防治时,其防控效果的准确评估有待进一步研究。

参考文献:

[1] 孙计拓.松材线虫病媒介昆虫—松褐天牛防治技术研究[D].南昌:江西农业大学,2013.

[2] 王玲萍.松墨天牛生物学特性的研究[J].福建林业科技,2004,31(3):23-26.

[3] 邓礼.松褐天牛生物学特性及其诱杀技术研究[D].南昌:江西农业大学,2014.

[4] 潘沧桑.松材线虫病研究进展[J].厦门大学学报(自然科学版),2011,50(2):476-483.

[5] 宋士涵,张连芹,黄焕华,等.松墨天牛生物学的初步研究[J].林业科技通讯,1991(6):9-13.

[6] 施再喜.16%虫线清乳油不同浓度防治松墨天牛试验[J].林业科技开发,2006,20(4):82-83.

[7] 安玉兴,徐汉虹,黄继光,等.16%虫线清乳油对松木中松材线虫的灭杀活性[J].农药,2009,48(8):614-616.

[8] 孟俊国.松墨天牛性引诱剂配套技术及松材线虫化学信号物质初探[D].杭州:浙江农林大学,2013.

[9] 黄焕华.深圳市松树毁灭性疫病—松材线虫萎蔫病[J].广东林业科技,1990,5(6):34-36.

[10] 张心团,赵和平,樊美珍,等.松墨天牛生物学特性的研究进展(综述)[J].安徽农业大学学报,2004(2):156-157.

[11] 练宇.松树枯死情况调查及原因分析[J].森林病虫通讯,2000(2):22-29.

[12] 阳飞,钟安建,申艳,等.利用天敌防治松墨天牛研究进展[J].生物灾害科学,2014,37(4):337-340.

[13] 陈虎,柏冰洋,史永鑫,等.松褐天牛防治策略探讨[J].安徽林业科技,2016,42(6):57-58.

[14] 张国庆.松褐天牛的防治措施[J].新农业,2019(7):50-51.

[15] 贺清华,桂金勇,邓海英.松褐天牛发生和防治方法综述[J].农业灾害研究,2016,6(6):54-56.

(责任编辑:张春雨)