传承·融合·创新

摘 要:中华传统文化一直以来都对推动民族和国家的进步与发展有着重要意义。教师有义务在课堂上开展传统文化教育,使学生从小接触和学习传统文化知识。在小学数学教学中,将数学知识与传统文化相融合能够让学生感悟中华民族的伟大智慧,使学生在课堂上学习古代的数学思想与数学方法,促使学生形成正确的文化学习态度,增强他们的文化自豪感。因此,教师应时刻关注数学学科发展前沿与传统文化,探索将数学教学与传统文化有机融合的策略,带领学生发扬中华优秀传统文化。

关键词:小学数学 传统文化 融合 DOI:10.12278/j.issn.1009-7260.2024.09.013

中华传统文化是民族的根基与灵魂,具有鲜明的民族特色,蕴含着古人的智慧。古人在数学领域取得的卓越成就也是传统文化中的一部分,同时《义务教育数学课程标准(2022年版)》(下文中简称“新《课标》”)也强调,数学课堂是践行立德树人根本任务的主要途径之一,教师应发挥出数学学科的育人功能,将传统文化融入教学中,引导学生感悟中华民族的伟大智慧,激发学生的爱国之情,调动他们学习数学知识的自主性。因此,为了实现数学教学与传统文化更深入、更广泛的融合,教师应探究传统文化的育人价值,并采取有效措施将其融入数学教学中,让数学课堂充满文化韵味。

一、传统文化在小学数学课堂的价值

1.彰显文化之源,助力学生理解知识

我国在发展过程中积淀了丰富、悠久的传统文化,在数学课堂融入传统文化能够彰显学科本原和思维价值。在教学过程中,教师需要在引出数学问题后引导学生发现数学问题与历史问题之间的关联,使学生能够基于历史情境探索解决数学问题的方法。这样有助于在数学知识和传统文化之间建立联系,凸显数学知识的文化意义,使学生掌握传统数学思想和方法,降低学生的学习难度,让学生感受到学习数学知识和传统文化的意义。

2.提供文化之根,唤醒学生文化意识

将传统文化融入数学课堂,通过挖掘教学内容中的文化元素能够激发学生的潜力,长此以往学生能够形成个性化数学思维方式。在融合传统文化的数学课堂上,学生能够从历史发展的角度出发了解传统文化,让学生在学习过程中感受各时期数学思想的相似性,在历史中探索数学思想方法的源头,坚定文化自信,形成正确的思想观念。文化自信在学生成长过程中具有重要意义,需要教师结合学生的认知水平和身心发展规律,将传统文化循序渐进地渗透到数学课堂中,强化学生的文化意识。

3.应用文化之本,凸显古人数学智慧

新《课标》背景下,小学数学教师应主动肩负起在课堂教学中弘扬传统文化的责任,助力学生综合素养的提升和正确价值观的形成。小学生年龄较小,认知水平和理解能力较弱,“经世致用”的实用主义基调对于他们而言存在较大的理解难度。通过融入传统文化,可以让学生在教师的引导下“再现”数学问题在历史中被发现、分析、解决和运用的过程,易于学生切实感受传统数学思想方法的巧妙和便利,领悟传统文化的内涵,使学生在解决数学问题时能够自觉应用传统文化,实现二者之间的真正融合。

二、小学数学教学中融入传统文化的策略

1.运用汉字文化,助力数学概念教学

汉字是唯一沿用至今的古老文字,在世界上是独一无二的,具有悠久的历史。中华民族的历史文化传统能够通过汉字的演变过程反映出来,汉字的构形更是与国家的文化发展息息相关。虽然语文课堂是开展汉字教学的主要阵地,能够让学生对字义进行理解,但数学教师也要善于在教学中运用汉字,尤其是在数学概念教学中。概念在数学知识中占据重要地位,也是数学教学的核心,因此,教师可以在课堂上向学生直观展示汉字的字源、演变历史,将数学概念具象化,以数形结合思想帮助学生理解传统文化知识和相关概念知识。需要注意的是,教师应在有依据的前提下运用汉字教学,保障知识的真实性,提高学生的学习效果。

例如,在教学部编版六年级上册第五章中第1课《圆的认识》时,教师先让学生利用身边的物品尝试画一个圆,并利用电子白板展示学生的作品,将学生用不同物品画的圆与圆规画的圆进行对比。在引出“圆规”后,教师可以引用中国的一句古话介绍圆规:“古言道‘不以规矩,不能成方圆’,告诉我们需要遵循一定规矩才能做成事。这句话中的‘规’指的是曲尺,‘矩’指的是圆规,请大家拿起圆规观察,并尝试使用圆规画圆。”之后,教师再向学生展示用圆规画圆的方法,在画下一个之前拉长圆规两脚间的距离,围绕同一个圆心画几个大小不同的同心圆,让学生对圆规的使用规律展开讨论。

生1:画圆时圆规的两腿一条不动,另一条绕着中心旋转。

生2:圆规旋转的那条腿拉开的距离越大圆越大。

师:同学们说的没错,固定点的位置是圆心,用O表示,两条腿拉开的距离长度为半径,用r表示,指的是圆心到各动点之间的距离,圆的大小就是由半径决定的。

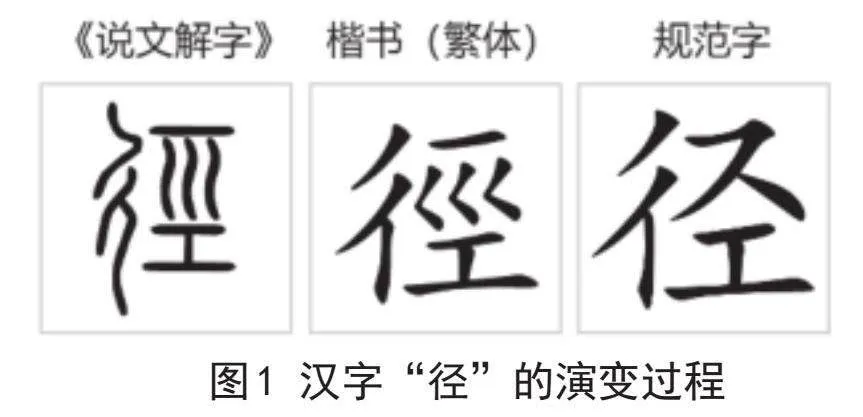

接下来,教师可以让学生通过翻阅教材了解直径的概念和特点,即圆内两点均在圆上且通过圆心的一条最长线段,用d表示。理解直径的概念对于小学生而言存在一定难度,为了加深他们的理解,教师可以展示汉字“径”的演变过程(见图1)。

教师可以让学生分享自己知道的包括“径”字的成语、诗句,并说一说“径”字的意思。有的学生说有一个成语是“另辟蹊径”,“径”字指的是道路,也有学生提到了一句诗句“千山鸟飞绝,万径人踪灭”,“径”字同样是指道路的意思。这时,教师可以对“另辟蹊径”进行补充:“这个成语的意思是另外开辟一条路,这样做的原因是旧路太远,不方便。圆的直径是一条线段,‘直’的含义是笔直,并且两点之间线段最短,同学们是不是对直径有了更深的理解?”这样可以让学生通过动手操作掌握圆规的构造和画圆的方法,在学习“径”字的演变过程中,实现传统文化的渗透。

2.引入数学原题,激发学生学习兴趣

都说兴趣是最好的教师。在小学数学教学中,学生在对数学知识产生兴趣时会主动投入到学习中,学习成绩自然也会有所提升。古代数学著作中的数学题涉及多方面的数学知识,为了激发学生的探究欲望,教师应在教学中引入古代数学原题,使学生在分析和解决问题的过程中感受古人的聪明才智。同时,将数学原题引入数学课堂还存在以下三点优势:首先,传统文化博大精深,数学文化也有着悠久的历史,学生在理解和分析古代数学原题的过程中能够感受到古人的智慧,同时也能在分析其中的数学概念、理论时发现古代著作中对数学知识的表述形式。这样有助于学生解题效率的提升,同时还能加深学生对数学理论知识的理解。其次,数学理论都是古人在不断的研究和验证中得出的,值得学生去细细推敲,能够拓展学生的知识视野,并在多样化的古代试题中发现与现代数学理论相关的知识,为学生今后的学习奠定基础。最后,小学生正处于逻辑思维能力发展的关键时期,通过探究古代数学原题,能够活跃他们的数学思维,促使学生产生新颖的想法,使学生能够熟练运用数学理论知识解决问题。对此,教师需要转变过于死板的教学观念,将数学原题作为突破口,让学生对问题进行思考和探究,以锻炼学生多方面的思维能力,同时感悟传统文化的博大精深,提高学生对数学知识的学习兴趣。

例如,《算法统宗》是我国古代数学名著,作者是明代珠算家程大位,著作中有一道“和尚分馒头”的著名数学算题,是以诗歌的形式记载的:“一百馒头一百僧,大僧三个更无争,小僧三人分一个,大小和尚各几个?”这种新颖的数学题能够吸引学生的目光,激发学生的解题兴趣。这时教师可以随机选择几名学生翻译这道题的意思。在学生理解题目的意思后,教师鼓励学生运用掌握的知识自主思考,并让学生分享自己的解法,考查学生对分组法的理解和运用能力。题目中,每个大和尚能吃到3个馒头,而1个馒头需要分给3个小和尚,那么每一组中可以用这样的4个和尚,一组需要分到4个馒头,寺庙中的和尚能够平均分为25组,馒头也是如此,每组中大和尚的数量是1人,因此可以列出算式25×1=25(人),小和尚则有75人。这道古代数学题难度不高,以诗歌形式呈现的新颖的题目形式能够激发学生的探究兴趣,通过思考古代数学题的解法能够增强学生的自主借题意识,同时还能接触中华优秀传统文化,实现传统文化与数学教学的巧妙融合。

3.借助益智游戏,巧妙渗透传统文化

中华优秀传统文化拥有五千多年的悠久历史,在历史发展过程中更是涌现出很多智慧玩具和益智游戏,将益智游戏融入小学数学教学中,不仅可以让学生感到快乐,还能让学生在动手操作中形成发散思维和创造性思维。在传统文化背景下,教师可以融合益智游戏和古诗词文化,让学生在玩游戏的过程中学习数学知识,理解古诗词,发现三者之间的密切联系,使学生在传统文化的熏陶下提升自身的文学素养,同时也为数学课堂增添活力,彰显数学学科的育人功能,实现数学学科与语文学科之间的跨学科教学。

例如,七巧板是我国古老的智慧拼图玩具,又被称为“唐图”,也就是来自中国的拼图。同时,七巧板也是中国传统益智游戏,为了发扬传统文化,教师可以在数学课堂上结合七巧板和古诗词展开游戏化教学,促进文化与数学知识的融合。在开展教学活动之前,教师需要向学生介绍七巧板的由来,让学生知道七巧板是我国古代人民发明的,可以追溯到古代数学名著《周髀算经》中提到的“正方形切割术”,在经过不断的演变后于清初被称为“七巧板”。活动一:教师可以先利用多媒体展示一组由七巧板拼成的“画”,“画”中有房子、树、桥和乌鸦。之后,教师将每组图形单独展示出来,让学生观察并联想学过的古诗。有的学生想到了“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,出自《天净沙·秋思》,作者是我国元代著名诗人马致远,然后教师可以让学生背出后面的两句话。接下来,教师再带领学生展开动手实践,让学生根据已知图形寻找多种可行的排法,让学生从房子、树、桥和乌鸦中选择一个完成。活动二:教师在活动开始时可以用一段话引入古诗,吸引学生的注意力:“我们都学过‘诗圣’杜甫的诗,《绝句》是他所写的一首著名古诗,请同学们从诗中找到数学知识中的点、线、面和体。”学生在分析诗句后能够找到:点是“黄鹂”,线是“一行白鹭”,面是“窗外的景色”,体是“门前停泊的船只”。这样可以让学生从数学的角度出发分析古诗词中蕴含的数学知识,然后教师再让学生利用七巧板拼出《绝句》中的画面,学生使用适合的七巧板组合成不同的图形,培养学生的创造性思维。如此,学生在动手操作中联想古诗词,不仅体会到数学课堂的趣味性,还感受到数学知识与传统文化的融合,激发对中华传统文化的学习兴趣和自豪感。

4.探究数学历史,了解古今差异

数学学科距今已有两千多年的历史,在古代数学著作中记载着数学概念、理论的发展过程。教师在数学课堂中融入传统文化,可以从数学史入手,结合教学内容选择适宜的数学史资料,并对资料进行加工,引导学生发现数学史的内涵。同时,教师还应通过引入数学史让学生发现一些知识点在古代和现代存在的差异,使学生在思考中感受数学文化的价值和传统文化的魅力,d696a5b290aea03e3da70bab7a25b877让学生学习数学史中蕴含的思想、精神,从而激发学生的学习兴趣,调动其解决数学问题,了解传统文化的积极性,让学生对数学理论在传统文化发展过程中的变化形成更全面的认知,促进传统文化与数学教学之间的深度融合。

例如,在教学部编版三年级下册第五章中第2课《长方形、正方形面积的计算》时,教师可以引入一段史料:“问方环田外周五十六步,内周二十四步,得田几何?”在让学生思考之前,教师应引导他们提取其中的数学信息,如这个问题涉及的知识点是正方形的周长以及面积。此时教师可以为学生普及知识:“‘步’是古代的一个计量单位,古时的‘一步’约为1.3米,因此,问题中的‘步’也就是指现代的‘米’。”这样会让学生豁然开朗,学生可以运用掌握的知识列算式解决问题,得到方环形田的面积为160平方米。这样可以让学生在思考数学问题的同时了解古代计量单位与现代计量单位之间的区别,并能够运用掌握的数学知识解决问题,了解求解方环形面积的方法。因此,为了促进传统文化与数学教学的有机融合,教师在教学中应引入古代数学文化,引导学生对比现代数学知识,发现数学知识的古今差异,从而加深学生对传统文化和数学知识的印象,帮助学生掌握古代数学知识的表达形式,丰富学生的知识。

概言之,数学学科在小学生的智力启蒙方面具有至关重要的作用,同时,数学教学也是传承和发扬中华优秀传统文化的重要手段。因此,教师应发现数学知识与传统文化之间的密切关联,探索二者融合的有效策略,让学生在掌握数学知识的同时了解传统文化,促进学生实现智力和文化素养的双重发展,弘扬中华优秀传统文化。

参考文献:

[1] 杨甜《让中华优秀传统文化走进小学数学课堂》,《陕西教育:教学》2022年第9期。

[2] 钱熠天《互联互通,让数学课堂响起珠算声——以“三位数除以一位数”的教学为例》,《教育界》2023年第22期。

[3] 马建珠《中华优秀传统文化在小学数学教学活动中的渗透实践》,《基础教育论坛》2022年第35期。

[4] 金广日《小学数学教学中渗透中华优秀传统文化的策略》,《中国科技期刊数据库 科研》2022年第7期。

[5] 庄前秀《传统文化融入小学数学教学的探究》,《基础教育研究》2022年第16期。