融五育为树人 考思维促选才 重教材引教学

【摘 要】 2024年全国卷高考新课标数学试题创新情境设计,以智育为主,突出德育、体育、美育和劳育,实现五育融合,助力数学学科育人,落实立德树人根本任务;优化试卷结构,减少试题数量,打破固有套路,科学调控难度,增加压轴题思维含量,服务数学拔尖人才选拔;以高考评价体系和数学课程标准为理论遵循,不超标,贴近教材,规避二级结论和生搬硬套高等数学背景,避免机械刷题,引导教学以教材为本,并走向基于学生关键能力、数学思维和学科素养培养的正确道路.

【关键词】 高考新课标数学;五育融合;数学思维;贴近教材

高考数学的核心功能是立德树人、服务选才和引导教学.立德树人是落实我国教育高质量发展的关键所在,也是贯彻党的教育方针的时代要求,立德树人反映在数学教育上就是要通过五育融合实现学科育人.服务选才主要是服务高校人才选拔,从而促进国家发展和民族振兴,服务选才的重点是要发挥高考在拔尖人才上的选拔功能,对数学思维,特别是数学逻辑思维、批判思维和创新思维的考查能够很好地实现数学人才的选拔.高考对数学教学的良好导向是落实“双减”政策的重要保障,高考数学对教学的引导体现在试题命制要遵循高考评价体系和数学课程标准,立足教材.2024年全国高考新课标数学Ⅰ、Ⅱ卷在发挥学科育人、人才选拔和引导教学方面做了很多积极尝试,下面结合具体试题进行分析.

1 融五育助力立德树人

立德树人与五育融合联系紧密,实现立德树人根本任务是五育融合的终极价值诉求,今年两套高考新课标数学试卷在五育融合方面做了很多实践.

1.1 突出学科精神,渗透数学德育

育智先育人,育人先育德.研究学科德育需要明确数学德育的具体内容,数学德育包括马克思主义哲学教育、爱国教育、习惯养成教育和其他教育.汪晓勤等从数学史层面将数学德育分为理性、情感、信念和品质四个要素[1].2024年高考新课标数学试题在理性精神和习惯养成方面很好地渗透了数学德育.数学是一种理性的精神,正是这种精神鼓舞人类的思维得以运用到最完善的程度,并激发人们努力去探求数学知识最深刻和最完美的内涵.习惯是一种顽强而巨大的力量,教育的初心其实是培养人们良好的习惯.数学学习习惯主要包括:认真刻苦、潜心钻研、主动学习、积极质疑、提问意识等.数学思考习惯主要包括:观察、分析、归纳、判断、推理、科学态度等.数学学习对学生养成踏实细微的良好作风、积极进取的人生态度、谨慎表达的规矩意识等为人处世习惯发挥着重要功能.《普通高中数学课程标准(2017年版2020年修订)》在数学习惯上要求:提高学生学习数学的兴趣,养成良好的学习习惯,发展自主学习能力,树立敢于质疑、善于思考、严谨求实的科学精神.

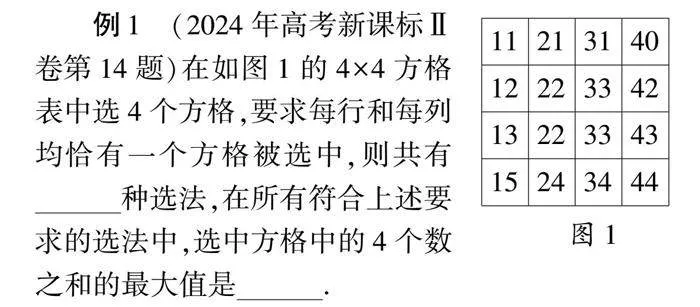

例1 (2024年高考新课标Ⅱ卷第14题)在如图1的4×4方格表中选4个方格,要求每行和每列均恰有一个方格被选中,则共有______种选法,在所有符合上述要求的选法中,选中方格中的4个数之和的最大值是______.

评析 此题为填空压轴题,第一空简单,共有4×3×2×1=24种选法.第二空是真正的压轴点,可有序地分三步解决:首先,考虑到第1列4个数的极差最大,对结果的影响最大,因此考虑选择15;其次,第2、3列极差都为3,考虑到十位数的差异,兼顾第4列的情况,第2列的数可以稍小,第3列的数要稍大,于是第2列选21,第3列选33;最后,第4列只能选择43,故选中4个数之和的最大值是15+21+33+43=112.显然解答此题并不需要技巧和大招,但对学生理性思考和冷静探究的学习习惯要求很高.

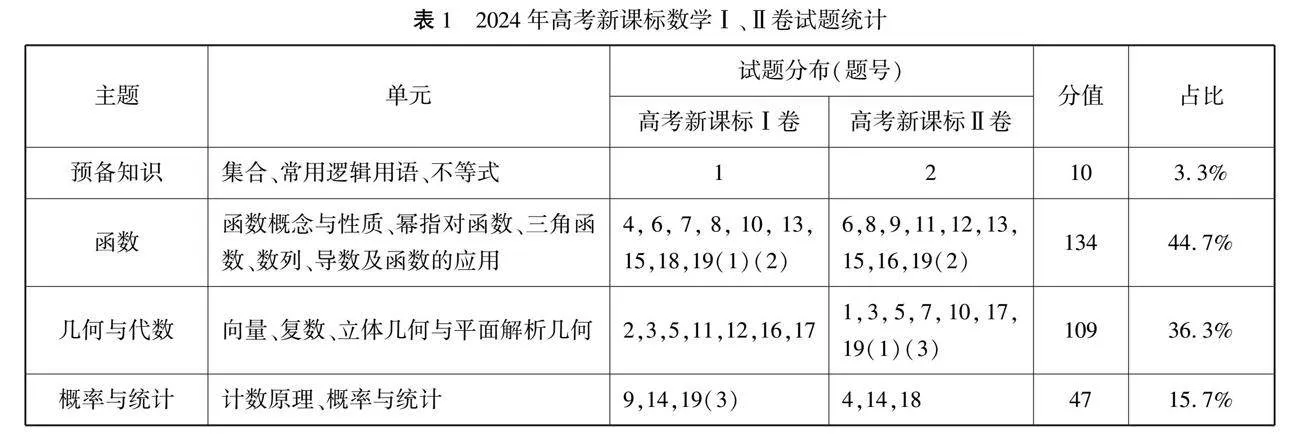

1.2 立足主干知识,重点考查智育

智育的主要目的是传授知识和启发学生智慧.数学学科智育应以学科基础知识、基本技能为载体,在知识的来龙去脉和知识的联系性、系统性上下功夫,在引导学生如何思考、思维如何进阶上下功夫,促进学生养成耐心、细心、严谨、坚韧顽强、勇于创造等学科品质,形成正确的人生观和价值观.2024年高考新课标数学试题在育智上主要围绕预备知识、函数、几何与代数、概率与统计等高中数学主线内容展开(表1),着重考查了学生对知识的理解深度、学科关键能力、数学核心素养和数学创新思维.

总之,2024年高考新课标数学试题在育智上呈现三方面特点.首先,试题立足函数、几何与代数、概率与统计等主干知识,对预备知识及数学建模知识的考查较少;其次,通过第8,11,14,18,19题来看,高考新课标数学试题对函数性质、导数及其应用、计数原理与概率的要求较高;最后,两套试卷最后一题都将数列与概率、解析几何等知识深度融合,即在智育上对知识的综合性要求也很高.

1.3 创设比赛情境,树立健康意识

中小学生是国家的未来,促进中小学生健康发展是贯彻素质教育的重要内容.党和国家十分重视中小学生的健康问题.体育能够提高学生身体素质,改善体能,增强学生的心理素质,提升学习效率和学习能力,而且对学生的人格塑造也有潜移默化的作用,学生在体育锻炼中培养兴趣、增强信心、磨练意志、健康成长,从而实现以体育心、以体育人.体育应培养学生积极主动参与体育锻炼的意识、热爱体育运动的积极心理倾向、坚持健康第一的成长理念,从而实现由学校到社会的良性过渡,为学生的未来发展奠定基础.2024年高考新课标数学试题积极创设数学趣味比赛和篮球投篮比赛情境,引导学生树立健康意识.

例2 (2024年高考新课标Ⅱ卷第18题)某投篮比赛分为两个阶段,每个参赛队由两名队员组成,比赛具体规则如下:第一阶段由参赛队中一名队员投篮3次,若3次都未投中,则该队被淘汰,比赛成绩为0分;若至少投中一次,则该队进入第二阶段,由该队的另一名队员投篮3次,每次投中得5分,未投中得0分.该队的比赛成绩为第二阶段的得分总和.某参赛队由甲、乙两名队员组成,设甲每次投中的概率为p,乙每次投中的概率为q,各次投中与否相互独立.

(1)若p=0.4,q=0.5,甲参加第一阶段比赛,求甲、乙所在队的比赛成绩不少于5分的概率;

(2)假设0<p<q,

(ⅰ)为使得甲、乙所在队的比赛成绩为15分的概率最大,应该由谁参加第一阶段比赛?

(ⅱ)为使得甲、乙所在队的比赛成绩的数学期望最大,应该由谁参加第一阶段比赛?

评析 此题以趣味投篮比赛为背景考查了概率知识.篮球运动是广受人们欢迎的体育项目,因此,此题创设的投篮运动背景不仅有利于学生树立健康意识,而且引导学生积极参加多元的体育项目,对体育教育具有很强的现实意义.

1.4 挖掘学科内涵,培养数学审美

美育是审美教育、情操教育、心灵教育,也是丰富想象力和培养创新意识的教育,具有提高审美素养、陶冶情操与温润心灵的功效.学校美育是将美的元素融合在教育中,提升美的认知、情操、品格与素养,是一项各科联动与系统的工程,而不是单独的一门美术课程就完全能够承担的[2].数学本来就是美的演绎,理应在美育方面发挥应有的作用.数学美主要表现在数学的内在美、外在美和应用美.2024年高考新课标数学试题对美育的渗透主要体现在数学的内在美和外在美两个方面.

例3 (2024年高考新课标Ⅰ卷第11题)造型可以做成美丽的丝带,将其看作图2中曲线C的一部分.已知C过坐标原点O,且C上的点满足横坐标大于-2,到点F(2,0)的距离与到定直线x=a(a<0)的距离之积为4,则( ).

A.a=-2

B.点(22,0)在C上

C.C在第一象限的点的纵坐标的最大值为1

D.当点(x0,y0)在C上时,y0≤4x0+2

评析 此题打破了以三种常见圆锥曲线为载体的命题套路,综合考查了解析几何、函数与导数和不等式等数学知识及数形结合、坐标法、特值法、放缩法等数学思想方法.本题的曲线C是有名的麦克劳林三等分角曲线,通过曲线C美如丝带般的造型给人以美激趣、以美启学、以美促思和以美怡情的良好审美感受,使学生在感受数学内在美的同时,加深对数学美学意义的理性认识,提高审美情趣,丰富文化情怀.

1.5 关注农业生产,强化劳动教育

劳动教养了身体,滋润了心灵.中共中央、国务院于2020年3月20日印发的《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》指出:劳动教育直接决定社会主义建设者和接班人的劳动精神面貌、劳动价值取向和劳动技能水平.劳动教育是学生成长的必要途径,具有树德、增智、强体、育美的综合育人价值.要坚持教育与生产劳动相结合,把准劳动教育价值取向,引导学生树立劳动光荣、劳动崇高、劳动伟大、劳动美丽的观念,认同劳动不分贵贱,热爱劳动,尊重普通劳动者,培养勤俭、奋斗、创新与奉献的劳动精神,具备满足生存发展需要的基本劳动能力,形成良好劳动习惯.劳动教育已经纳入中小学国家课程方案,2024年高考新课标数学试卷创设了两道农作物种植背景试题,切实落实劳育理念.

例4 (2024年高考新课标Ⅱ卷第4题)某农业研究部门在面积相等的100块稻田上种植一种新型水稻,得到各块稻田的亩产量(单位:kg)并整理如下表:

据表中数据,结论中正确的是( ).

A.100块稻田亩产量的中位数小于1 050 kg

B.100块稻田中亩产量低于1 100 kg的稻田所占比例超过80%

C.100块稻田亩产量的极差介于200 kg至300 kg之间

D.100块稻田亩产量的平均值介于900 kg至1 000 kg之间

评析 此题以新型水稻种植为背景,考查了统计知识.水稻种植约有7 000年历史,中国是世界上最大的稻米生产国家,以此为背景命题意义深远.首先,可以增进学生对水稻种植的认识;其次,引导学生对科技兴农的关注;最后,在杂交水稻之父袁隆平逝世三周年之际,以新型水稻为背景,可引发学生对袁隆平的深切怀念和对“禾下乘凉梦”的传承.

2 考思维促进人才选拔

数学教育的根本目标是发展学生的数学思维能力[3],数学高考主要选拔基础知识扎实、思维素养较高和创新能力突出的数学人才.

2.1 调整试题结构,考查思维过程

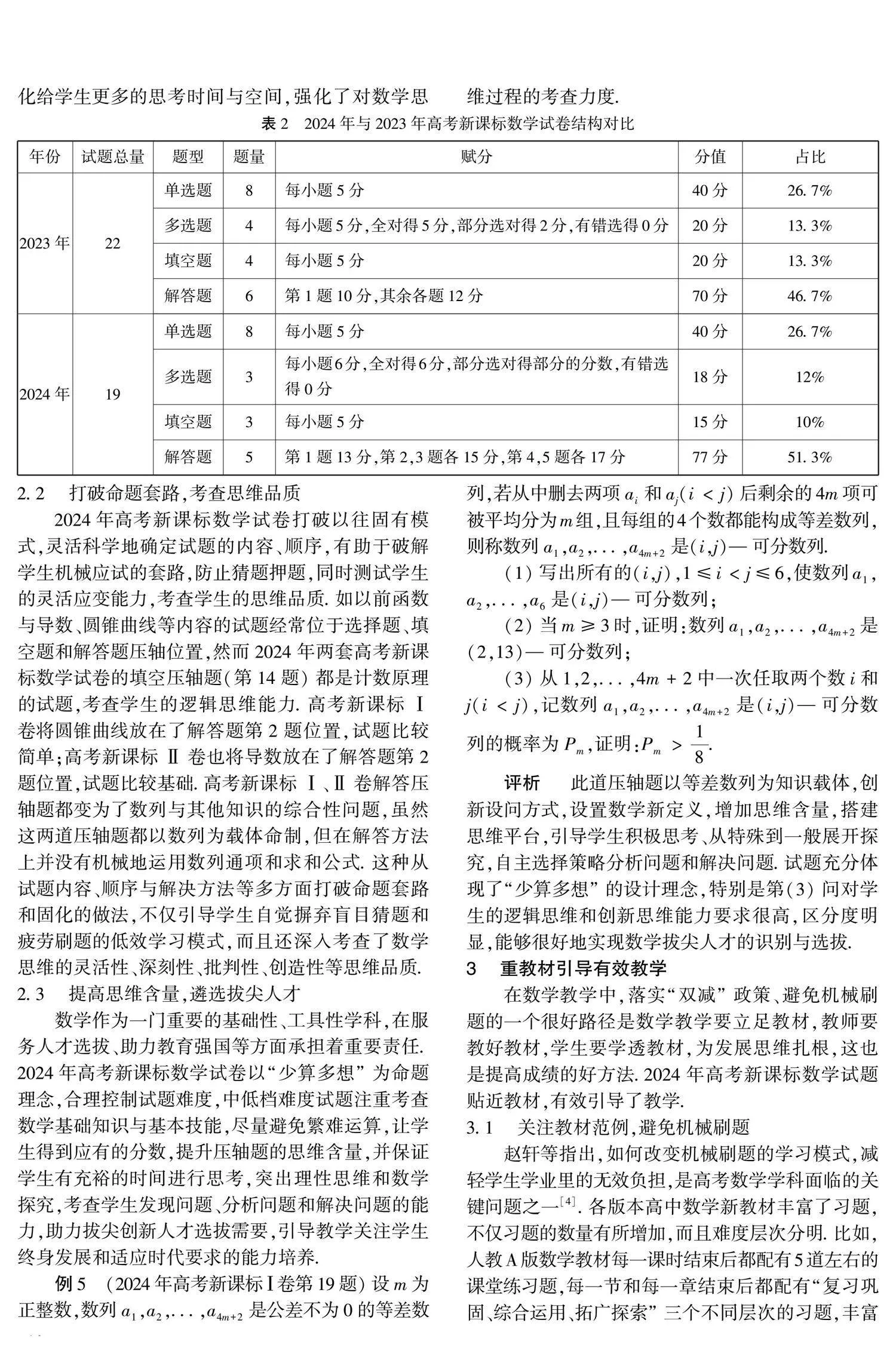

为了增加学生的思考时间,不过分关注做题的进度和速度,让学生更专注、更深入地思考,更从容地尝试与优化,给思维能力强的学生搭建展示平台,充分发挥他们的潜力,促使他们脱颖而出,实现高考数学的选拔功能,2024年高考新课标数学试卷大幅度调整了试卷的结构(表2).具体来说,主要表现在以下三方面:首先,在考试时长、总分值不变的情况下,整体上减少题量,多选、填空和解答题各少一道题;其次,增加了多选题的单题分值,优化了多选题的赋分方式;最后,增加了解答题的总分值.这些变化给学生更多的思考时间与空间,强化了对数学思维过程的考查力度.

2.2 打破命题套路,考查思维品质

2024年高考新课标数学试卷打破以往固有模式,灵活科学地确定试题的内容、顺序,有助于破解学生机械应试的套路,防止猜题押题,同时测试学生的灵活应变能力,考查学生的思维品质.如以前函数与导数、圆锥曲线等内容的试题经常位于选择题、填空题和解答题压轴位置,然而2024年两套高考新课标数学试卷的填空压轴题(第14题)都是计数原理的试题,考查学生的逻辑思维能力.高考新课标Ⅰ卷将圆锥曲线放在了解答题第2题位置,试题比较简单;高考新课标Ⅱ卷也将导数放在了解答题第2题位置,试题比较基础.高考新课标Ⅰ、Ⅱ卷解答压轴题都变为了数列与其他知识的综合性问题,虽然这两道压轴题都以数列为载体命制,但在解答方法上并没有机械地运用数列通项和求和公式.这种从试题内容、顺序与解决方法等多方面打破命题套路和固化的做法,不仅引导学生自觉摒弃盲目猜题和疲劳刷题的低效学习模式,而且还深入考查了数学思维的灵活性、深刻性、批判性、创造性等思维品质.

2.3 提高思维含量,遴选拔尖人才

数学作为一门重要的基础性、工具性学科,在服务人才选拔、助力教育强国等方面承担着重要责任.2024年高考新课标数学试卷以“少算多想”为命题理念,合理控制试题难度,中低档难度试题注重考查数学基础知识与基本技能,尽量避免繁难运算,让学生得到应有的分数,提升压轴题的思维含量,并保证学生有充裕的时间进行思考,突出理性思维和数学探究,考查学生发现问题、分析问题和解决问题的能力,助力拔尖创新人才选拔需要,引导教学关注学生终身发展和适应时代要求的能力培养.

例5 (2024年高考新课标Ⅰ卷第19题)设m为正整数,数列a1,a2,...,a4m+2是公差不为0的等差数列,若从中删去两项ai和aj(i<j)后剩余的4m项可被平均分为m组,且每组的4个数都能构成等差数列,则称数列a1,a2,...,a4m+2是(i,j)—可分数列.

(1)写出所有的(i,j),1≤i<j≤6,使数列a1,a2,...,a6是(i,j)—可分数列;

(2)当m≥3时,证明:数列a1,a2,...,a4m+2是(2,13)—可分数列;

(3)从1,2,...,4m+2中一次任取两个数i和j(i<j),记数列a1,a2,...,a4m+2是(i,j)—可分数列的概率为Pm,证明:Pm>18.

评析 此道压轴题以等差数列为知识载体,创新设问方式,设置数学新定义,增加思维含量,搭建思维平台,引导学生积极思考、从特殊到一般展开探究,自主选择策略分析问题和解决问题.试题充分体现了“少算多想”的设计理念,特别是第(3)问对学生的逻辑思维和创新思维能力要求很高,区分度明显,能够很好地实现数学拔尖人才的识别与选拔.

3 重教材引导有效教学

在数学教学中,落实“双减”政策、避免机械刷题的一个很好路径是数学教学要立足教材,教师要教好教材,学生要学透教材,为发展思维扎根,这也是提高成绩的好方法.2024年高考新课标数学试题贴近教材,有效引导了教学.

3.1 关注教材范例,避免机械刷题

赵轩等指出,如何改变机械刷题的学习模式,减轻学生学业里的无效负担,是高考数学学科面临的关键问题之一[4].各版本高中数学新教材丰富了习题,不仅习题的数量有所增加,而且难度层次分明.比如,人教A版数学教材每一课时结束后都配有5道左右的课堂练习题,每一节和每一章结束后都配有“复习巩固、综合运用、拓广探索”三个不同层次的习题,丰富的习题不仅为教师教学提供了资源,而且为学生知识学习、经验积累和思维进阶提供了很好的范例.2024年高考新课标数学试题贴近教材,关注了教材范例,给日常数学教学起到了良好的导向作用.

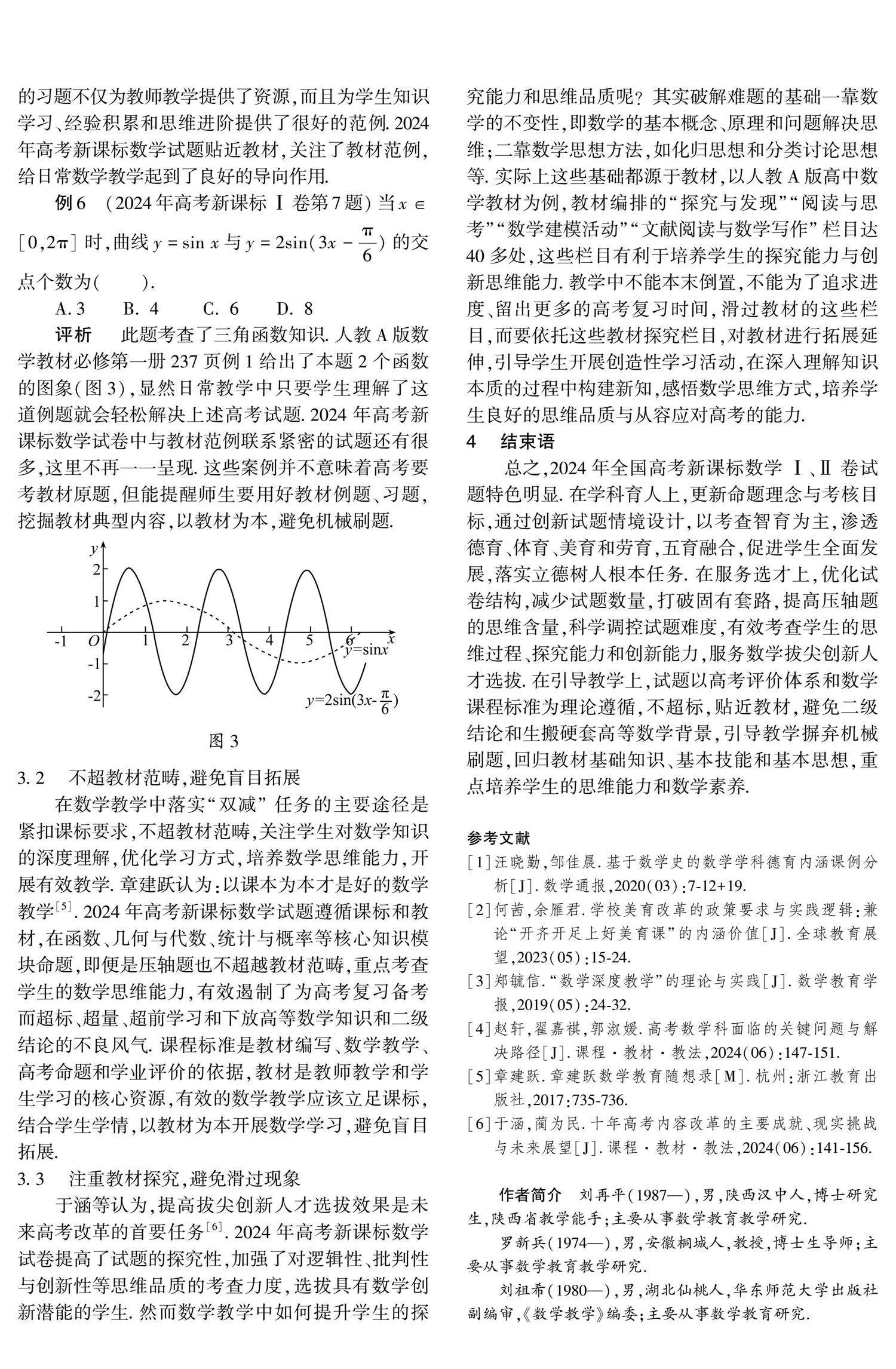

例6 (2024年高考新课标Ⅰ卷第7题)当x∈[0,2π]时,曲线y=sin x与y=2sin(3x-π6)的交点个数为( ).

A.3 B. 4 C. 6 D. 8

评析 此题考查了三角函数知识.人教A版数学教材必修第一册237页例1给出了本题2个函数的图象(图3),显然日常教学中只要学生理解了这道例题就会轻松解决上述高考试题.2024年高考新课标数学试卷中与教材范例联系紧密的试题还有很多,这里不再一一呈现.这些案例并不意味着高考要考教材原题,但能提醒师生要用好教材例题、习题,挖掘教材典型内容,以教材为本,避免机械刷题.

3.2 不超教材范畴,避免盲目拓展

在数学教学中落实“双减”任务的主要途径是紧扣课标要求,不超教材范畴,关注学生对数学知识的深度理解,优化学习方式,培养数学思维能力,开展有效教学.章建跃认为:以课本为本才是好的数学教学[5].2024年高考新课标数学试题遵循课标和教材,在函数、几何与代数、统计与概率等核心知识模块命题,即便是压轴题也不超越教材范畴,重点考查学生的数学思维能力,有效遏制了为高考复习备考而超标、超量、超前学习和下放高等数学知识和二级结论的不良风气.课程标准是教材编写、数学教学、高考命题和学业评价的依据,教材是教师教学和学生学习的核心资源,有效的数学教学应该立足课标,结合学生学情,以教材为本开展数学学习,避免盲目拓展.

3.3 注重教材探究,避免滑过现象

于涵等认为,提高拔尖创新人才选拔效果是未来高考改革的首要任务[6].2024年高考新课标数学试卷提高了试题的探究性,加强了对逻辑性、批判性与创新性等思维品质的考查力度,选拔具有数学创新潜能的学生.然而数学教学中如何提升学生的探究能力和思维品质呢?其实破解难题的基础一靠数学的不变性,即数学的基本概念、原理和问题解决思维;二靠数学思想方法,如化归思想和分类讨论思想等.实际上这些基础都源于教材,以人教A版高中数学教材为例,教材编排的“探究与发现”“阅读与思考”“数学建模活动”“文献阅读与数学写作”栏目达40多处,这些栏目有利于培养学生的探究能力与创新思维能力.教学中不能本末倒置,不能为了追求进度、留出更多的高考复习时间,滑过教材的这些栏目,而要依托这些教材探究栏目,对教材进行拓展延伸,引导学生开展创造性学习活动,在深入理解知识本质的过程中构建新知,感悟数学思维方式,培养学生良好的思维品质与从容应对高考的能力.

4 结束语

总之,2024年全国高考新课标数学Ⅰ、Ⅱ卷试题特色明显.在学科育人上,更新命题理念与考核目标,通过创新试题情境设计,以考查智育为主,渗透德育、体育、美育和劳育,五育融合,促进学生全面发展,落实立德树人根本任务.在服务选才上,优化试卷结构,减少试题数量,打破固有套路,提高压轴题的思维含量,科学调控试题难度,有效考查学生的思维过程、探究能力和创新能力,服务数学拔尖创新人才选拔.在引导教学上,试题以高考评价体系和数学课程标准为理论遵循,不超标,贴近教材,避免二级结论和生搬硬套高等数学背景,引导教学摒弃机械刷题,回归教材基础知识、基本技能和基本思想,重点培养学生的思维能力和数学素养.

参考文献

[1]汪晓勤,邹佳晨.基于数学史的数学学科德育内涵课例分析[J].数学通报,2020(03):7-12+19.

[2]何茜,余雁君.学校美育改革的政策要求与实践逻辑:兼论“开齐开足上好美育课”的内涵价值[J].全球教育展望,2023(05):15-24.

[3]郑毓信.“数学深度教学”的理论与实践[J].数学教育学报,2019(05):24-32.

[4]赵轩,翟嘉祺,郭淑媛.高考数学科面临的关键问题与解决路径[J].课程·教材·教法,2024(06):147-151.

[5]章建跃.章建跃数学教育随想录[M].杭州:浙江教育出版社,2017:735-736.

[6]于涵,蔺为民.十年高考内容改革的主要成就、现实挑战与未来展望[J].课程·教材·教法,2024(06):141-156.

作者简介 刘再平(1987—),男,陕西汉中人,博士研究生,陕西省教学能手;主要从事数学教育教学研究.

罗新兵(1974—),男,安徽桐城人,教授,博士生导师;主要从事数学教育教学研究.

刘祖希(1980—),男,湖北仙桃人,华东师范大学出版社副编审,《数学教学》编委;主要从事数学教育研究.