融通教材内容 感悟历史进程

摘 要:对于中学历史教师而言,针对学生历史通感意识和能力的培养是强化历史知识的整体性、连贯性和统一性以及提升学生史学素养的有效方法。在教学实践中,教师要敢于尝试积极打通历史,由清朝人口迅速膨胀引出的思考出发,把散落在几本教材中的知识点通过一个集中的问题聚合起来,有利于学生把握历史发展的线索,在有效掌握史实的同时形成历史的认知网络。

关键词:清朝人口 历史通感 融通教材

历史学是一门讲求通感的学科,求通一直是历史研究者的重要追求。历史研究映射到中学历史教学领域,在课堂中培养学生的通感意识也是中学历史教师的职责所在,历史通感能力也是学生在学习历史学科后所形成的思维水平,现就教学中遇到的一则真实问题谈谈自己的体会。

一、课堂教学引发疑惑,深入研习启发思考

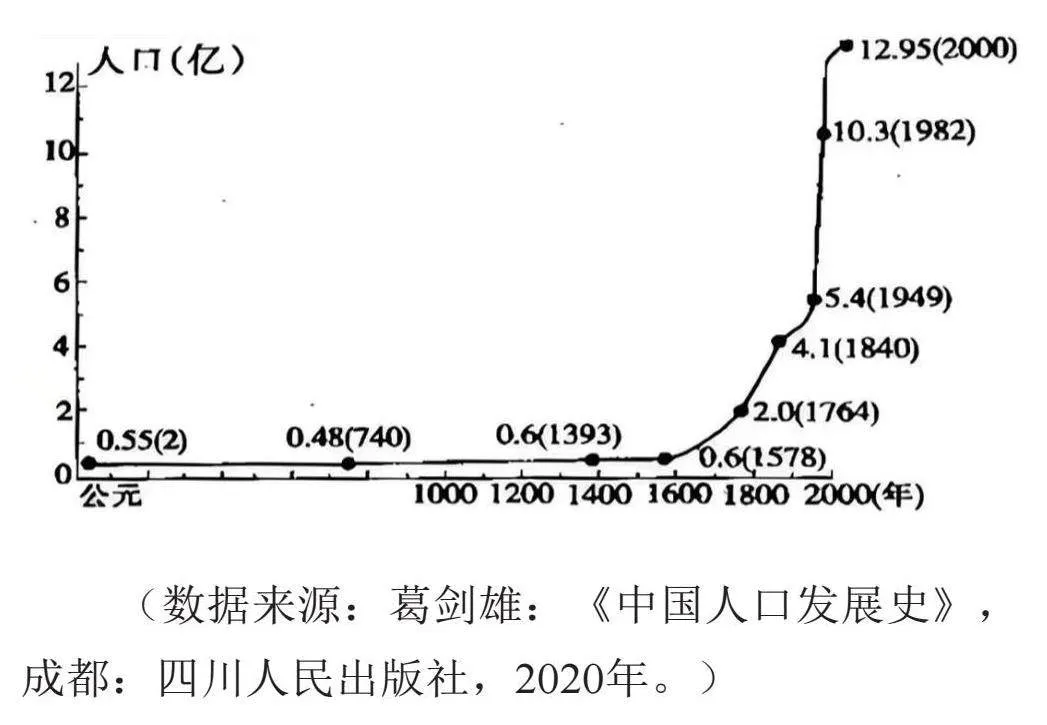

在讲授《中外历史纲要(上)》第14课《清朝前中期的鼎盛与危机》一课时,教材有一句表述“在经济繁荣、国土开发的背景下,清朝人口迅速膨胀。1741年,统计全国人口达到1.4亿,到1840年已增至4.1亿。”[1]为了让学生对清朝人口的迅速增长有比较直观的印象,我引用了一张折线图:

(数据来源:葛剑雄:《中国人口发展史》,成都:四川人民出版社,2020年。)

引用这张折线图的本意是让学生直接看到清朝人口增长的很快,但有学生就此提出了一个让我深思的问题:清朝人口的增长相比前代太快了,显得有些不太正常,到底有哪些因素助推了清朝人口的快速增长?由于当时课堂准备不是太充分,就比较简单地给学生解释了教材中“经济繁荣、国土开发”以及高产农作物引进等背景,算是“滥竽充数”了,觉得这些理由连自己都说服不了,清朝人口的快速增加肯定还有更多的原因等待去探寻。由此,笔者在此后的阅读和教学中也有意识地去关注相关的信息。

在高三进行一轮复习的时候,因为讲完了三本选必的内容,所以对清朝人口迅速膨胀的原因有了更多的体会,有教师指出:“历史高考复习最终要能够实现横向上——中外历史知识体系、政治经济与思想文化专题知识体系的融通和纵向上——历史与现实、教材前后知识的融通”,[2]杂乱的历史知识碎片对于解读历史而言都是片面的或者是无意义的。三本选必的编排属于专题史的形式,而“专题史的一个缺点就是同一个时期的历史知识散落在几本书中,所以我们在复习课中把不同教材的相关知识联系在一起,有利于构建同一时期的历史通感”。[3]基于这样的思考,复习到此处时,笔者尝试设计一个综合探究问题,引导学生去探讨“清朝人口迅速膨胀背后的原因”,进而把与此相关的三本选必的内容串联起来,一定程度上实现历史知识的贯通,继而去追求历史学科素养的通达和历史与现实之间的融通,有助于提高学生的历史通感意识和历史思维品质。

二、史料解读串联知识,多面分析强化认知

人口史研究专家葛剑雄先生曾经提出,影响我国历代人口增长的主要因素包括“自然地理环境、农业生产、战争、政治制度、传统思想和习惯影响”[4]等因素,为了解开清朝前期人口迅速膨胀的谜团,笔者尝试通过史料解读和分析的方式,从这些角度出发,把几本教材中的相关知识串联起来,带领学生认识“清朝人口迅速膨胀背后的原因”。

首先我让学生去关注教科书中的《清朝疆域图》,从地图中找出清朝疆域的四至范围,并与教科书中历代中国的版图相对比,进而认识到清朝奠定中国现代版图的意义以及辽阔的疆土,相比较汉唐都大的多。虽然教科书中元朝的版图比清朝要大,但元朝对边疆地区的管辖是一种羁縻性质的管理,并没有像清朝那样建立有效的机制,所以清朝的实际统治范围在古代中国是非常辽阔的。接着向学生提问:那么辽阔的疆土会为人口的增加提供什么条件呢?从而给学生解读空前的疆域拓展带来了大规模开发边疆的热潮,清政府在新统治的区域开垦了大量土地,“康熙元年(1662年)时全国耕地数量531万顷,一百年以后,乾隆三十一年(1766年)全国耕地达到780万顷”,[5]为人口的迅速增长提供了地理空间基础,这些内容也回应了教科书中所讲的国土开发的大背景。

战争对人口的伤亡是众所周知的,特别是在古代社会,战争可以说是影响人口增长的主要障碍之一。随着疆域的奠定,原本威胁中原王朝的北方游牧民族地区也都被清朝纳入到了有效的管理体系中,长久以来困扰中原王朝的边境战争问题也得到了比较彻底的解决。1644年清王朝在北京建都,1662年最后一个南明政权瓦解,1681年平定三藩,1683年收复台湾,自此一直到1795年左右,除边境地区的一些小规模冲突外,整个清王朝政权空前稳定。向学生进一步展示材料:

从十七世纪下半期以来,中国经历了清康熙、雍正、乾隆的统治,中原地区一百多年没有发生战争,边疆的割据先后平定,国家得以统一……人口激增。

——戴逸《近代中国人口的增长和迁徙》

让学生认识到清朝内外的和平态势带来了人口快速增长的红利,与教科书中清朝前期的政局稳定相呼应。

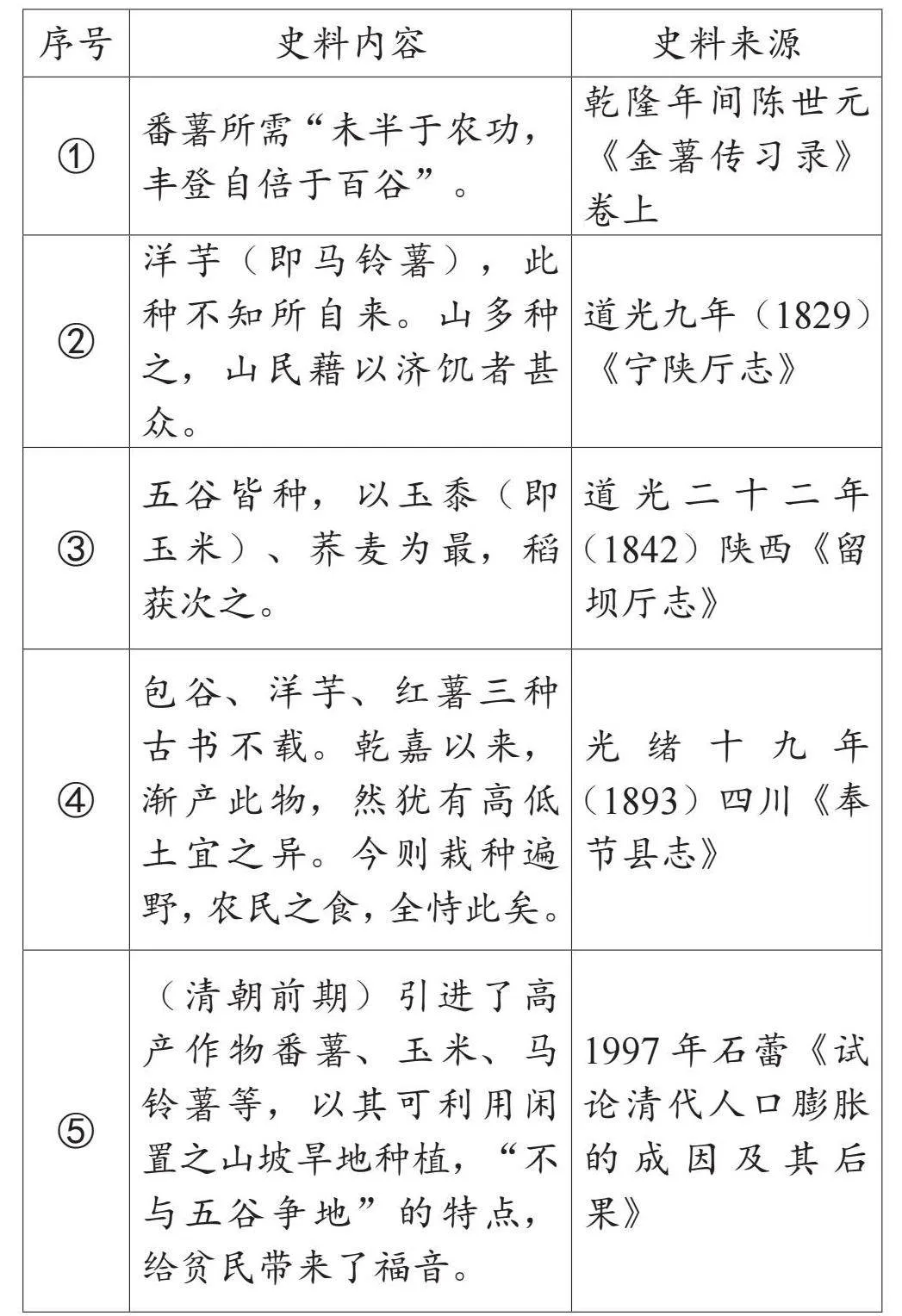

民以食为天,人口的迅速增长与农业生产之间有着直接关系,任何人口奇迹的出现只能建立在农业生产大发展的基础之上。那么清朝初年农业生产大发展的表现有什么呢?然后出示以下表格材料,并提出系列问题:

1.材料中所讲番薯、洋芋、玉米传入我国的历史背景是什么?2.从材料中可以看出这些农作物对中国社会带来了哪些影响?借助当时的文献记载、后世的文献以及后人学术研究著作,从相互印证的角度出发,让学生看到美洲作物的传入为我国提供了粮食生产的新品种,改变了我国的农作物结构,又提高了我国的粮食产量,为清朝初期的人口增长立下了汗马功劳。正如何炳棣先生所指出的那样:“中国农业的核心是作物制度。在缺乏重大的技术发明的情况下,作物的性能足以使农业的前沿地带越来越离开低地、盆地和谷地而进入较干旱的丘陵和山区,因而在近三百年中对全国粮食增产起了重要的作用。” [6]通过史料的分析,把《中外历史纲要(下)》和选择性必修2中所讲的美洲农作物的传播和影响串联进去,加深学生的历史横通认知和复习效率。

政府的政策因素在一段时期内也会极大影响人口的变化,比如“计划生育政策”和“三胎政策”都在一段时期内影响了中国的人口变化,那么清朝初年国家采取了什么政策来促进人口的增长呢?大家请看下面一则材料:

我国自汉代始以迄清初,人口数字一直停留在五、六千万之间,这显然是人口不实及人口增长缓慢的缘故。而在地丁合一实施之后,人口数字则急剧增加。

——张仁忠《明清简史》

接着让学生结合选必修1的内容回答“地丁合一”指的是什么?学生很容易就能联想到“滋生人丁,永不加赋”后“摊丁入亩”的税收政策,然后继续追问为什么这项政策的实施会带来人口的急剧增加?从而回忆起人头税是古代中国非常重要的一个税种(往往缴纳的税银也比较多),“摊丁入亩”的政策实施后,一方面使得国家不再按照人口数量来征收丁银,刺激了人口增长,另一方面让人们不再需要以逃亡和隐匿的办法来逃避丁银,带来了人口出生率的提高。

除了上述因素外,还有哪些原因助推了清朝人口的迅速增长,大家再依次解读下面的四则材料:

材料一 自圣祖以来,休养生息百有余年,民生其间,自少至老……年丰人乐,无有夭札(遭疫病而早死)疵疠(疾病)……其户口繁庶。

——赵尔巽《清史稿》

材料二 中国人民非常喜欢生育,总是尽生活资料允许的范围繁殖后代。

——理查德·坎蒂隆《商业性质概论》

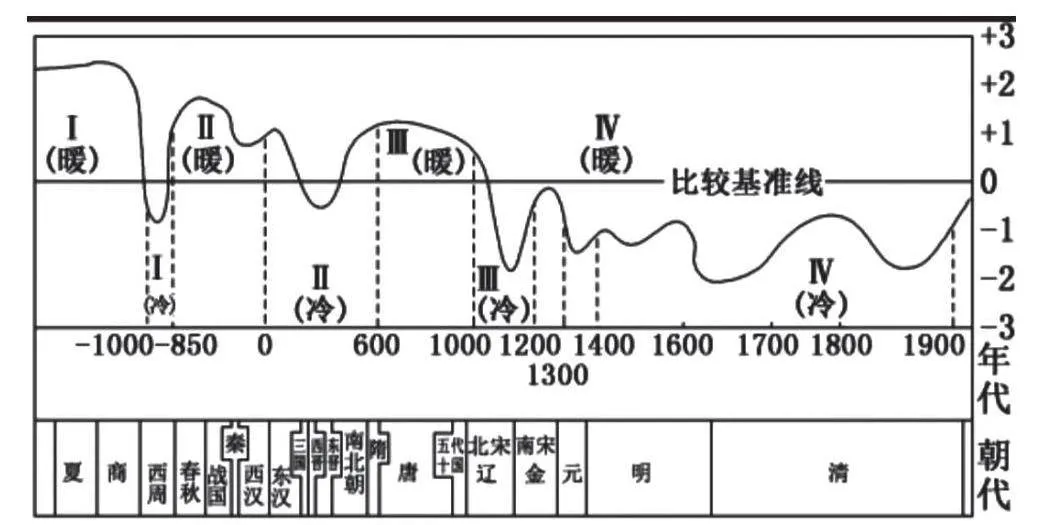

材料三 中国近5000年来气温变化曲线图

——竺可桢《中国近五千年来气候变迁的初步研究》

材料四 盛清时期较为重视民生保障,在仓储建设方面,清代建立了一个以常平仓、社仓和义仓为核心的,常年储粮达数千万实的仓储体系。

——朱浒《明清时期中国的内在活力:中国式现代化的历史底蕴再认识》

这四则材料分别从疫病和医疗技术、传统思想和习惯、气候变化与农业生产、社会救济制度的完善四个角度引导学生去进一步认识清朝人口迅速膨胀背后的原因,无形中也把选必1、选必2和选必3的相关内容也融合进去了,提示学生从教科书所选取的视角去理解历史问题,增强纵向通贯历史的意识。

讲到此处,学生已经能够结合几本教科书中所讲的内容,对“清朝人口迅速膨胀背后的原因”有了比较深入的认知,那么除了教科书中所讲的这些原因外,清朝初年人口统计“变态式”的增长还会受到什么因素影响呢?请看下面一组表格数据:

——周源和《清初人口统计析疑——读<清代前期人口数字勘误>》

据此提出问题:1.根据表格内容,清朝前期人口迅速增长的关键时间点在哪里?2.就表格内容而言,你觉得什么原因导致了这个关键时间点上的人口迅速增长?1741年人口的陡增是因为从“丁口”到“名口”单位变化的缘故。而如何理解这个单位的变化就要涉及到选必1所讲的中国古代的赋役制度和户籍制度了,“丁”的字面意思在古代中国一般是指16—60岁的应征差徭义务的成年男子,“户和口是几千年来中国传统人口统计的基本单位,只是唐宋以来通行田赋、徭役以男丁起科而盛行‘男丁’‘丁口’的统计单位。”[7]这样的统计方式相沿到清朝初年,但自乾隆六年后,国家的人口统计不再是只计丁不计口,而是男女人口均计,陡增的统计人口在这里也能够得以解释了,也提醒学生凡是涉及到数据统计的材料内容,一定要注意观察和考证统计的方式和口径,它很大程度上决定了这则数据统计材料的效度。

三、提升探究学习能力,感悟历史内在逻辑

回顾整节课的过程,通过设计“清朝人口迅速膨胀背后的原因”的探究教学,借助不同性质、不同材质的史料分析,让学生从多角度看到清朝人口迅速增长的面相是多重因素交织的结果。清朝人口迅速增长的原因探析是基于史料的认dgxgOR+f3lEg3X30ozPD3JLlJTvWkxW5016SyzD1I9k=知活动,给予了学生一次像历史学家一样探究历史的经历,尝试去解决教师创设的历史问题,感悟历史发展的内在逻辑,对学生而言比单纯课本上的知识复习更能吸引他们的注意力,也帮助他们不断重构和优化自身的历史认识。高中生历史通感的培养是建立在历史知识贯通的基础之上,高中历史教科书的融通能够把较多详实的史料汇集在一起,在强调历史知识贯通的同时,也在史料的分析方面实现了历史素养的通达。这样的教学处理方式能够帮助学生建构起基于史料实证的知识体系,将原本独立在各册教科书中的知识点通过问题线索串联起来,有助于学生将历史知识纵横贯通,并进一步理解历史的发展过程,避免学生只关注某则史料或者某一方面的史料而陷入“就事论事”的囹圄,进而从多角度、多方面去整体理解历史发展,促使学生能够在一定程度上主动提升历史学习的能力,逐渐领会以实证精神看待历史和现实问题。

【注释】

[1] 教育部组织编写:《中外历史纲要(上)》,北京:人民教育出版社,2020年,第80页。

[2] 姜红珍:《例谈历史高考复习的融通性——从高考新增知识点<中国铁路之父詹天佑>说起》,《中学历史教学》2018年第5期,第57页。

[3] 龙菊芳:《高三历史复习课与学生通感能力的培养——以“伟大的历史性转折”为例》,《中学历史教学参考》2018年第2期,第49页。

[4] 葛剑雄:《中国历代人口数量的衍变及增减的原因》,《党的文献》2008年第2期,第95页。

[5] 周祚绍:《清代前期人口问题研究论略》,《山东大学学报(哲学社会科学版)》1996年第4期,第83页。

[6] [美]何炳棣著,葛剑雄译:《明初以降人口及其相关问题(1368—1953)》,北京:生活·读书·新知三联书店,2000年,第199页。

[7] 周源和:《清初人口统计析疑——读<清代前期人口数字勘误>》,《复旦学报(社会科学版)》1980年第3期,第23页。