高中历史结构化教学的实践与思考

摘 要:学生在历史学习中往往面临“内容太多”“记不住”“记住了不会用”的困局,究其原因在于知识点过于庞杂、零散和孤立。教师可借助建立“时空联结”“逻辑联结”和“情境联结”来培养其结构化思维,从而实现历史的通感、思辨和开放性。

关键词:结构化思维 时空联结 逻辑联结 情境联结

在高中历史教学中,我们经常听到学生抱怨“内容太多了”“记不住”“背了不会用”,其本质原因在于结构化思维方式的缺失。“结构化思维”是将零碎的信息归纳梳理,运用拆分(解构)+组合(结构)的方法,实现“知识体系从零散化到系统化,从无序到有序,从低效到高效”[1]的一种思维方式。其中“结构”的实质在于动态的“知识联结”。教师可以尝试从时空、逻辑和情境三种联结路径来培养学生的历史思维,使其知识结构具备历史的通感、思辨和开放性。

一、时空联结:取精用宏

新课程体系下,纲要教材编写极具时序性,史实简明扼要;选修教材围绕专题,线索明确。但都具有知识点多、时间跨度大的特点,所以一线教师经常运用时间轴、年代尺、表格等形式,指导学生进行知识梳理。但如果仅仅是史实“时序性”的堆砌,对学生记忆、理解历史的意义并不大。依据结构化思维理论,我们应侧重思考在时空坐标中,历史是如何因时而动、因地而异。以选择性必修1第四课《中国历代变法和改革》为例,教师可着眼于“宏观”“微观”“宏观”三种视角,进行教学设计,强化时空观念。

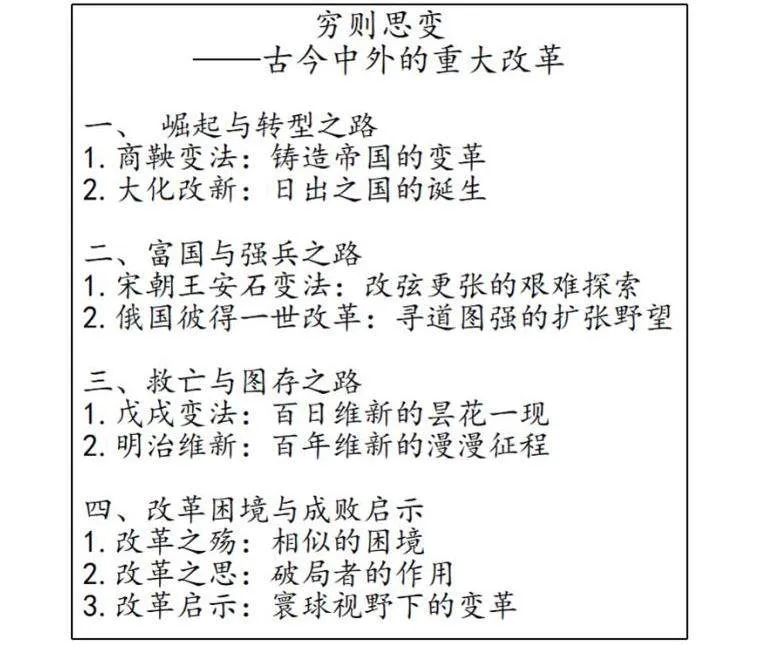

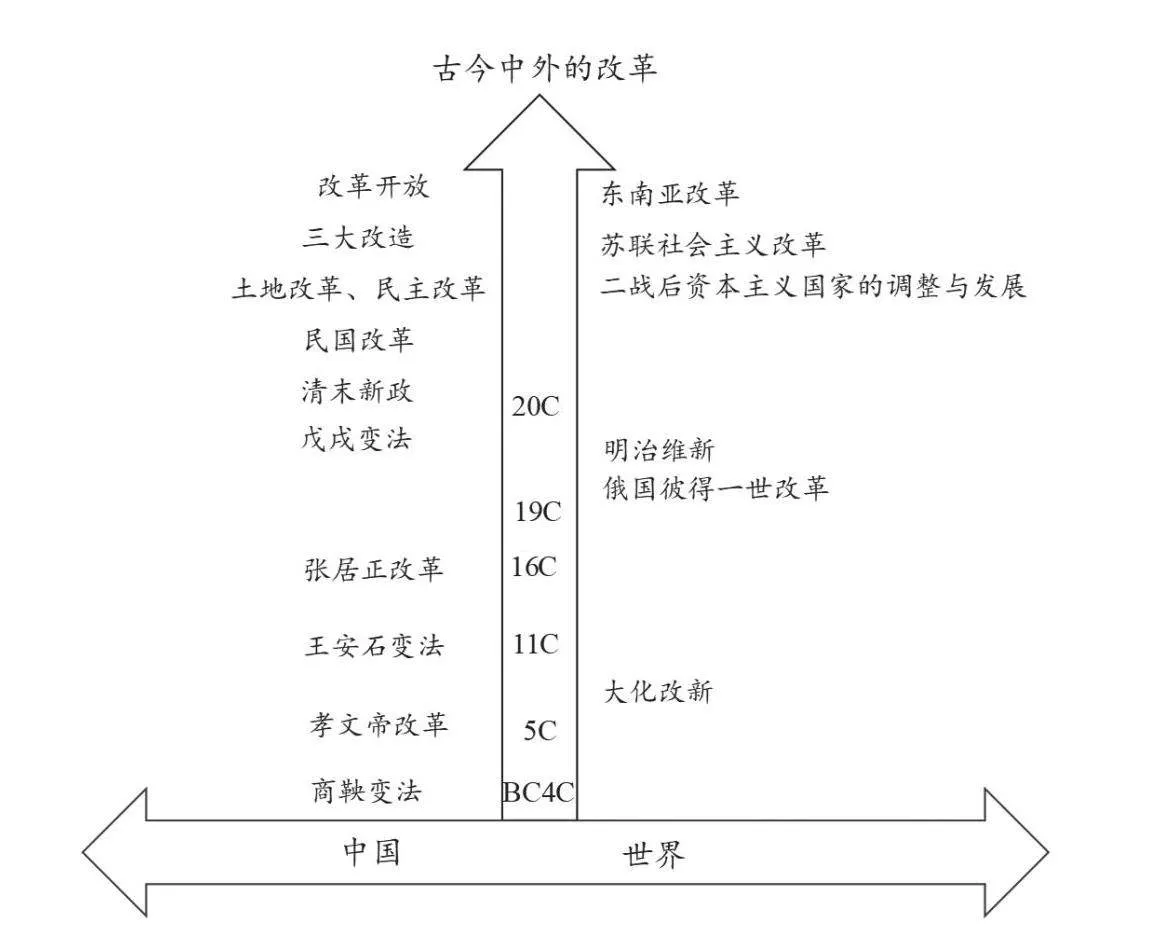

1.宏观视角:搭建脉络,归类整合

围绕“变革”主题,将古今中外的重大改革按时间补充完整并予以分类。此任务可以让学生在全局上把握本课的知识内容,并了解改革分类的一般标准。通过搭建中外改革坐标图(如下图),学生在纵向时序的历史长河中体会历史的连续性,在横向联结的世界大局中感受历史的阶段性。

学生在宏观搭建的知识脉络中,对“变革”形成了初步的整体认识,但这属于初学者的思维层次——“看山是山”,即对历史表面现象进行了简单观察和认知。要进入下一个思维层次——“看山不只是山”,还需要对历史现象进行深入思考和探究。为此,教师以微观视角引导学生深入剖析。

2.微观视角:纵横关联,对比思辨

教师以戊戌变法为个案,启发学生多角度地对比(如下)。在比较中,学生窥见影响改革成败的诸多因素,如时代发展趋势、新旧力量的对比、具体措施的落实等。在时空纵横关联中,学生感悟历史的共性与个性。

同时异空:同为救亡图存,明治维新与戊戌变法为何一成一败?

异时同空:同为顺应时代潮流,商鞅变法与戊戌变法为何一成一败?

异时异空:同处社会转型期,东南亚改革与戊戌变法为何一成一败?

通过微观剖析“戊戌变法”,学生对改革规律性有了充分认识,提升了历史分析和思维能力。教师借机激发学生自我构建知识结构的能力,由“微观深化宏观”,从而达到“看山不是山”的境界,即不再停留于理解历史表象,而是深刻理解历史、反思历史。

3.回归宏观视角:建立立体的知识结构

教师设计“我为改革写本书”,启发学生重新梳理,通过序言、目录、后记等反思改革(下图是一组学生的成果)。由此教学方式从知识传授走向素养发展,进而实现学习从低阶到高阶的跃升。

时空联结往往是基于历史大概念、大主题,选取重要历史事件,建立横纵联系,于“同时异空”“异时同空”“异时异空”中寻找共性,于“同时同空”下探寻个性,以此助力学生形成历史的“通感”。

二、逻辑关联:因果相通

结构化思维的本质是“框架”,是“将搜集到的信息、数据、知识等素材按照一定的逻辑进行归总”。[2]例如《中外历史纲要(上)》第21课《五四运动与中国共产党的诞生》,教师应将教学重点确立为知识逻辑的建构。笔者设计了以下三个环节尝试重点的突破:

1.知识串讲现逻辑

教师提供以下关联词:“巴黎和会、五四运动、马克思主义的传播、中共一大、国民大革命”,请学生以简练的语言进行史实陈述。在历史的串讲解释中,学生呈现了原有的知识联系(如下图):

学生的串讲受限于历史发展和教材的叙事逻辑,只是单向线性结构,缺乏核心和层次,亟需从整体上构建具有主题性、多元性的逻辑结构。为此,笔者聚焦核心知识,通过设计问题链引导学生建立新的历史逻辑体系。

2.问题链中明逻辑

结合课标要求及单元主题“中国共产党成立与新民主主义革命兴起”,可知该课主要聚焦马克思主义在中国传播的“早期阶段”,重点在于理解“‘新’民主主义革命”,即新阶级、新思想、新政党、新目标、新策略。其中“新思想”是实现中国近代民族民主革命转变的关键所在。因此,教师可立足于“中国选择马克思主义”这一核心主题,设计问题链:

问题1:中国为何选择马克思主义?

问题2:中国如何树立马克思主义信仰?

问题3:中国如何践行马克思主义?

教师借用问题链突破教材章节的局限,激活学生与问题相关的知识,将原本分散在《中外历史纲要》中的知识元素聚集重组,引导学生在思考中向着逻辑思维的广度和深度发展,从而重塑原有的知识结构。

3.导图绘制察反馈

学生以小组为单位,绘制此课的思维导图,下图是其中一组学生呈现的成果。

囿于教材章节的编写,学生通常形成的是线性逻辑。教师应该秉持“用教材教”的理念,凝炼单课的主题,适时补充拓展相关知识,设计有效的问题链,将“传导性问题和探究性问题、结构性问题和非结构性问题、封闭性问题和开放性问题等有机融入教学中”,[3]启发学生针对历史结论进行科学的历史解释和有效的历史论证。最后,通过学生自绘思维导图的形式,对前述所学知识进行梳理,并以此作为课堂教学的及时反馈。

三、情境关联:以境入史

“情境关联”是在新的情境中,学生主动调动、拆分重组、自我重构相关知识元素的过程。对此,笔者设计了一节微专题教学,做了如下尝试。

1.聚焦问题情境,萃取主题

在某次考试中,有道选择题的得分率较低,题目如下:

弗兰克在其著作《白银资本:重视经济全球化中的东方》中认为,从“航海大发现直到18世纪末工业革命之前,是亚洲时代”,中国“是这个时代全球经济体系的中心”。但当代学者张跃发却认为“那时确实出现了一个全球经济体系”,但是这个体系的中心“不在中国而在西欧”。上述两种观点( )

A.全面描述了近代全球经济一体化趋势

B.较为准确反映了此时期中国的国际地位

C.认为西欧已取代亚洲成为全球经济中心

D.认为工业革命推动了全球经济体系建立

题干展现了新航路开辟之后至工业革命前,丝银贸易使得大量白银流入中国,两位学者对当时中国的经济实力作出了不同评价。笔者从中提炼主题——白银货币化,并整合教材,设计微专题课程《白银帝国——明清时期的白银货币化》。

2.迁移知识元素,建立联系

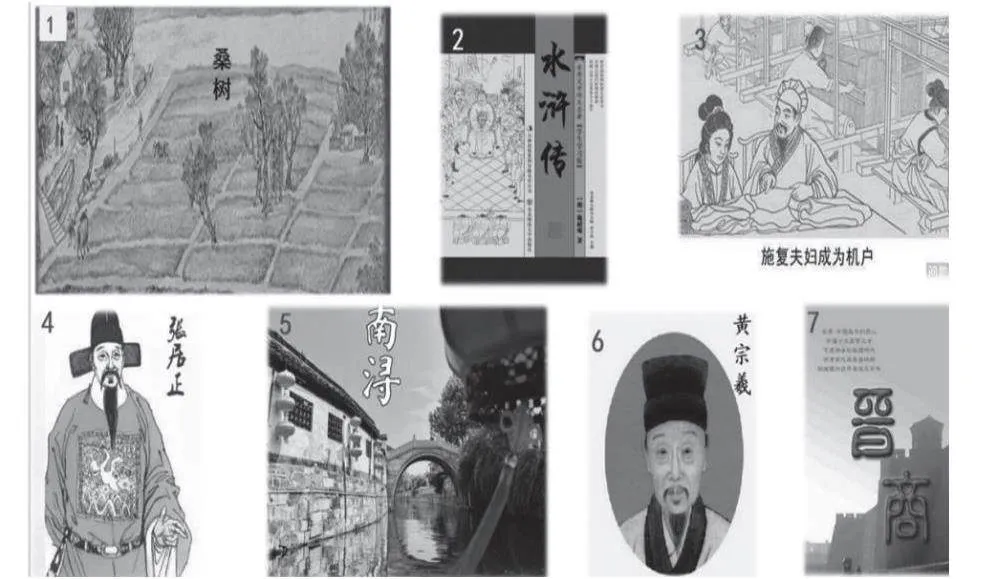

鉴于“白银货币化的影响”是此课的重难点,笔者尝试借助以下七幅图片,设计了从“是什么”到“为什么”层层深入探究的新问题情境:

问题1:任选一幅图片,指出其反映的历史现象。

“唤醒”知识元素:学生借助图片迁移“白银货币化”相关的知识元素,包括明清商品经济发展、全球贸易网、中国古代货币演进、赋税制度改革、思想活跃、文学发展等诸多知识,融通教材。

问题2:任选2幅或2幅以上的图片,指出其相互关系。

“联结”知识内在:选择多幅图片说明内在联系,是学生将历史知识进行重组,主动建立联系的过程。多元的联系使得课堂可以各抒己见,更具开放性。

问题3:请运用唯物史观将七幅图片进行分类。

“深化”知识联结:唯物史观“经济基础决定上层建筑”的理论,提示学生进一步“组合”知识元素、“深化”知识联结。

3.建构思维导图,多维联结

基于以上认识,学生小组合作共同完成思维导图,将零散多元的“知识联系”搭建为“多维意义”的“知识网络”。

微专题教学意义在于以教材中的“隐性主题”“易错点”“重难点”“高频考点”为切入视角,将散见于各教材各单元的相关历史元素,建立多元而广泛的意义性关联。由此,学生才能在陌生而复杂的新情境中,灵活地调动知识,主动地构建新的历史联系。

结构化教学的三种路径是密不可分的统一体。结构化源于对知识元素的科学认知,重点在于知识的逻辑性构建,核心在“变”,本质在“融通”。教师必须转变教学思维,才能改变学生思维,教学才能“转知为识,化识为慧”。

【注释】

[1]黎甜:《结构化思维》,北京:文化发展出版社,2019年,第99页。

[2]万莺燕:《管理思维转型:未来学校治理的核心要义》,《教育视界》2020年第19期,第24页。

[3]严立明、杨佳攀:《初中历史结构化教学的基本理念与实现路径》,《教学与管理》2024年第1期,第56页。