真正的问题情境教学是什么?

摘 要:中学历史教学要借助问题情境激发学生的认知动机,历史课堂教学要以问题为明线助推历史学科素养的落实。教师基于学生已有的知识创设关键问题情境;学生借助对史料的分析—发问—解释去回应问题、提出新问题;通过对一个个问题的解释与反思,促进学生不断深化对历史的认识、形成自己处理问题的方法。

关键词:问题情境 隋唐史 史料实证 历史解释

教学过程的本质“不应从教师向学生提出已知、现成知识的模式开始,而应从教师通过设置问题情境,创设学习活动的内部条件开始,去激发学生对新的未知知识的认知需要”。[1]在历史学习中,最佳的问题情境自然是学生对过去的好奇心;带着这种好奇去追索“真相”的认识动机,能激发学生对新知的渴求。《从隋唐盛世到五代十国》一课包含了从隋朝兴亡、唐朝繁盛到安史之乱、五代十国的历史。宏大的时空跨度、丰富的历史议题为教师进行问题情境教学提供了大量资源。那么教师该如何创设问题情境、如何引导学生借助史学方法与历史素养去回答问题、如何在回答问题的过程中掌握新知呢?

一、问题的源起——基于已知

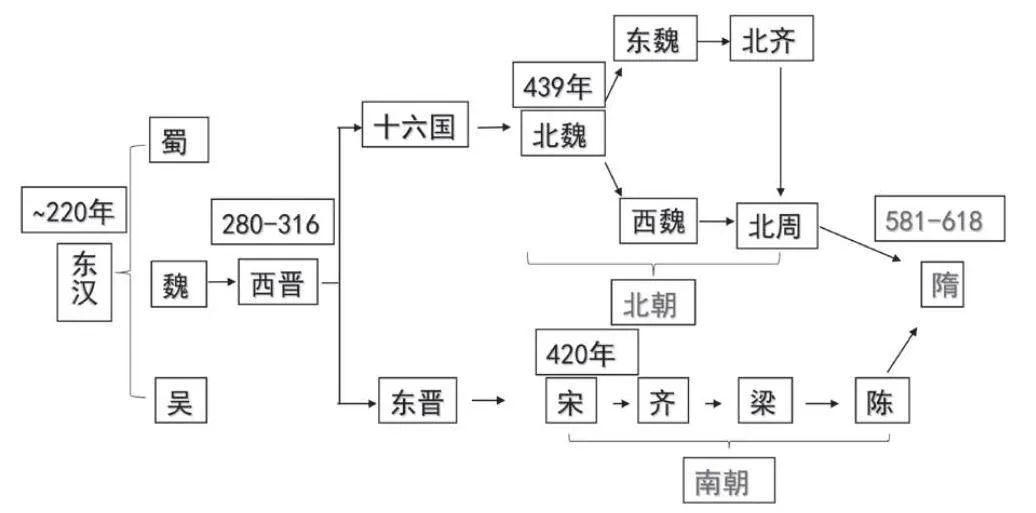

“要提出问题,就得已经具备对各种可能史料最低限度的认识”。[2]高中生对隋唐史已有基本了解,要如何产生对隋唐历史的新问题呢?教师结合课标与教材锁定了本课要旨:“隋唐统一多民族国家的演进”;随后又结合东汉至隋唐史,从学生的视角出发,尝试搭建问题情境:汉末军阀割据、历经三国、西晋完成短暂统一;30余年后再次进入南北分裂局势;最终隋于589年完成统一;约30年后隋朝崩溃,唐朝承继迎来又一统一盛世。就在这大分裂走向大一统的时空内,田余庆说“西晋是低质量的统一”,[3]而仅维持了31年的隋却与唐并称盛世,“隋唐两朝为吾国中古极盛之世”。[4]西晋与隋的统一有何区别?“高质量统一”的隋、唐王朝为何却有着截然不同的结果?

上课伊始,教师请学生复习三国至隋唐的政治更迭并回答问题:隋灭南陈完成大一统前,中国经历了多少年的大分裂?完成统一的隋朝持续了多少年?

学生发现:结束了360余年大分裂的隋朝,却仅仅坚持了30余年,为什么隋短命而亡?有学生马上质疑:为什么不是278年,西晋不算统一?教师回答有史家认为“西晋是低质量的统一”。由此,学生基于已有知识产生了第一个问题:为什么同为短暂的统一,隋却是高质量的统一?为什么高质量统一的隋却短命而亡?

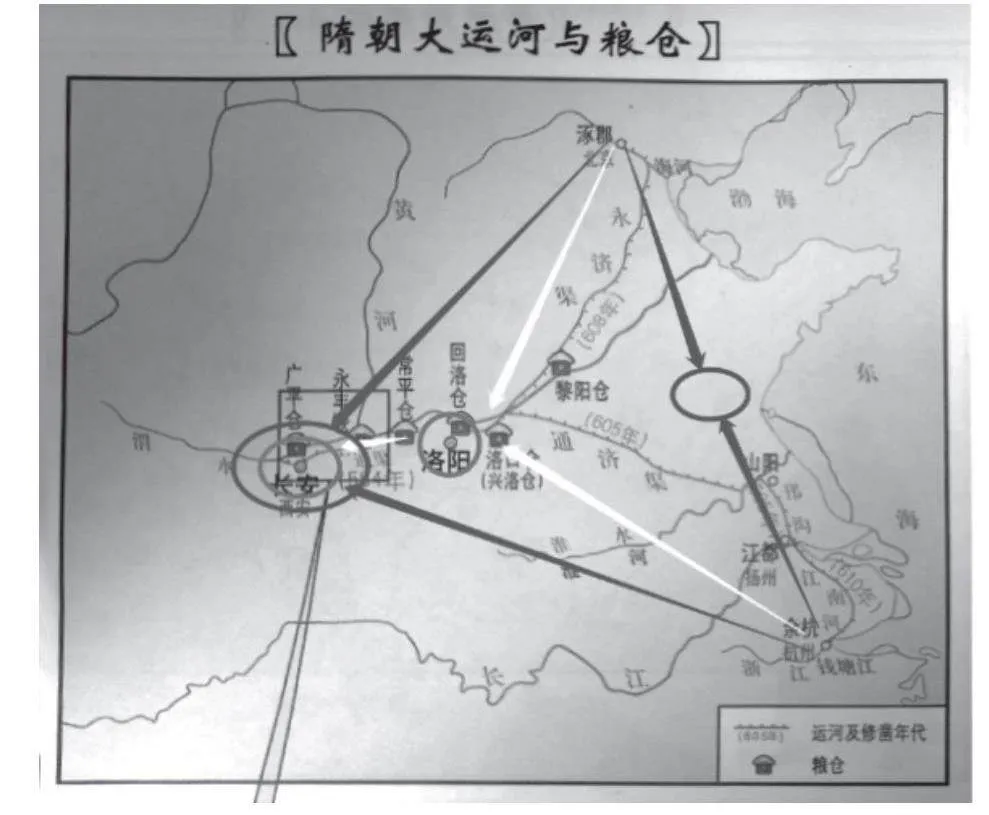

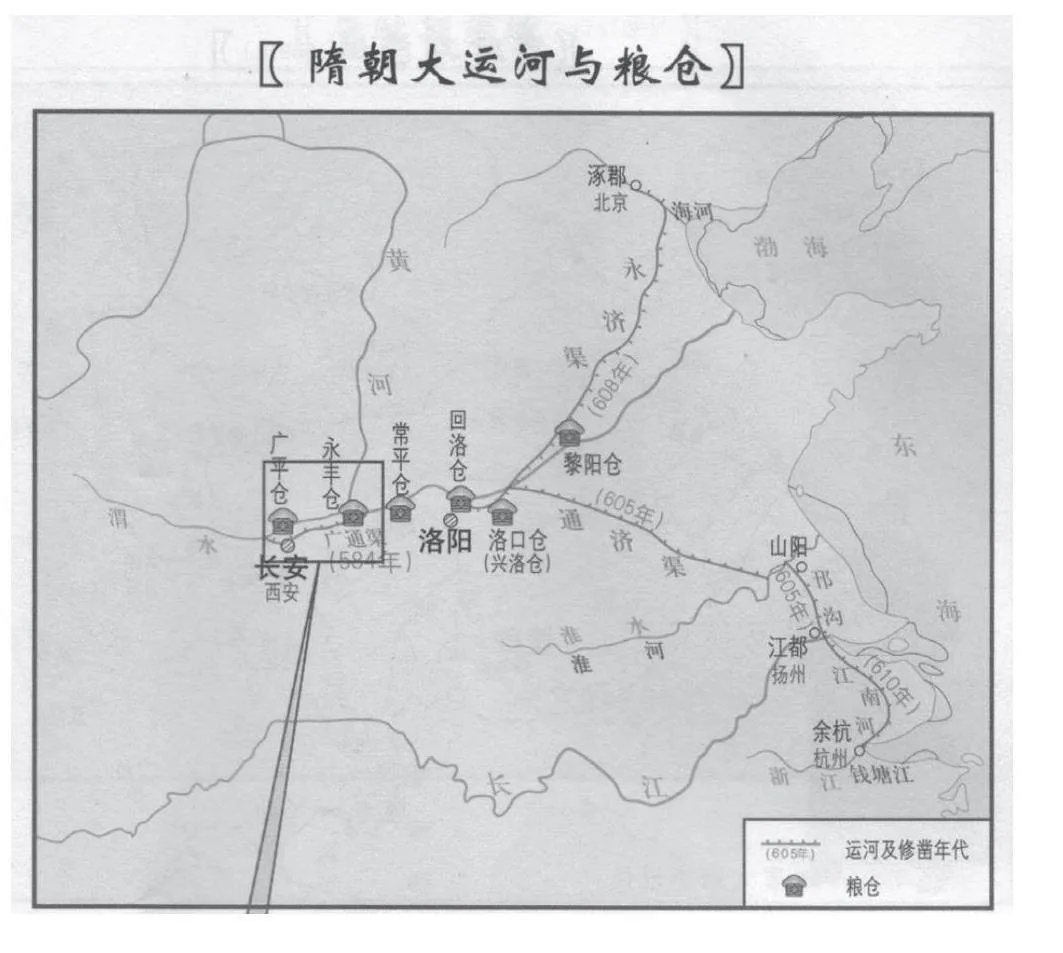

教师请学生去课本上找找“隋短命而亡”的答案。教材指出:“炀帝自恃强盛,大兴土木,三征高丽,民不聊生引发大规模起义”。[5]教师请学生找到炀帝大兴土木的史实,学生回答:隋文帝兴建大兴城、隋炀帝营建东都洛阳并迁都于此、在长安洛阳附近修建大量粮仓、开通贯通南北的大运河。教师提供隋朝大运河与粮仓图[6]与示意图,并给出史家的研究成果,请学生回答,隋炀帝大兴土木(迁都、修运河、建粮仓等)的目的是什么?

材料 洛阳城的功能分区……政治上依托关中,财赋仰给关东。

——胡方《隋唐洛阳城功能分区研究》

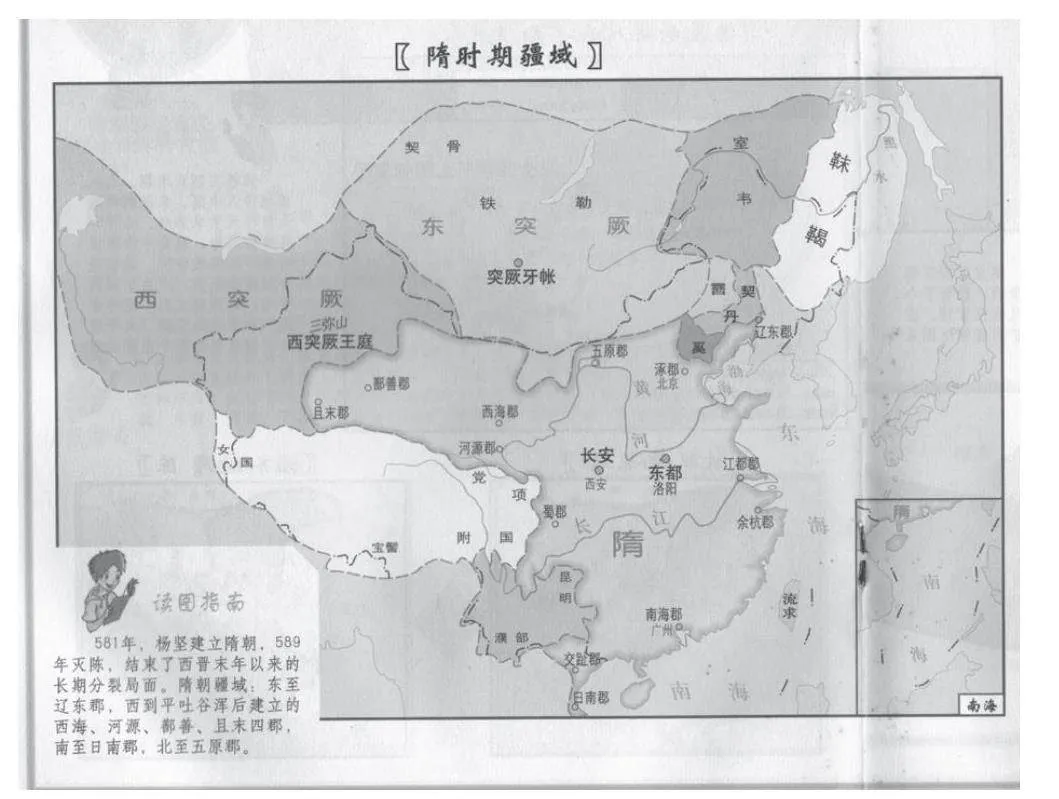

学生意识到炀帝修运河沟通南北,借运河将国家财富钱粮尽收洛阳。这是借都城洛阳与大运河控制全国,这是中央集权!教师马上追问:如果大兴土木是为了中央集权,那么是三征高丽导致了隋速亡吗?教师提供地图、[7]补充隋朝处理周边民族的相关史实,请学生概括隋东征西战的原因。

材料 (突厥)582年,沙钵略汗以北周女婿身份报隋灭北周之仇……进攻隋境。

(吐谷浑)与东魏北齐时有通使往来,与西魏北周不时发生争战……(炀帝时)吐谷浑的骚扰阻断了通往西域的河西道路。608年灭吐谷浑。

(高丽)607年,炀帝出塞北巡……已内附的突厥启民可汗及奚、霭、室韦等酋长几十人皆来朝见……惟高丽不朝“亏失藩礼”,征伐高丽。

——王力平《隋朝的边疆经略》

学生发现:早在杨坚创隋时,便利用突厥内部各部族矛盾分裂突厥。炀帝即位后,利用吐谷浑与铁勒的斗争灭吐谷浑,通西域之路。607年高丽不朝,炀帝开启了征高丽的军事行动。所以,隋朝对突厥是北部边疆统治危机的应对、对吐谷浑是长安西出口稳定的需要、对高丽是宗藩关系的维系。这是历代统一王朝对边疆民族与版图的常规操作,是为了巩固“统一多民族国家”“为了保护这一地区的其他少数民族(‘属国’),为了维护中央王朝的尊严,为了整合天下的秩序,出兵高句丽,便是隋朝皇帝唯一的选择了”。[8]

由此,学生在试图回答“隋为何短命而亡”的问题时,得出了一个更复杂、更吊诡的问题:隋大一统中央集权招致速亡?接着,教师请学生找找唐朝是否也有类似隋朝“加强统一多民族国家”“中央对地方集权”相关措施,其结果又如何?学生根据教材与已学知识发现:唐几乎把隋做过的事情都做了一遍:隋唐都有长安洛阳两都,两都附近都建立大量粮仓。远疆政策上,隋唐都加强对北部(突厥)、西部(隋吐谷浑、唐吐蕃)、东北(高句丽、渤海)的控制。但是隋唐却是完全不一样的结果,为何加强统一多民族中央集权国家的巩固却使隋短命而亡、唐繁荣强盛呢?

综上,教师引导学生对已然熟知的隋唐历史重新审视,在落实本课史实同时,不断与学生一起创设推进认识隋唐史的新问题情境。学生在进入问题、重新认识隋唐的过程中,也在不断重新认识已有的认知,从而反思对所熟知历史的习而不察、对历史脉络的失感无视。

二、问题的处理——基于史料

本环节,教师需要与学生一起去回答已搭建起来的问题。“没有资料也就没有问题……不提出问题,更不会有资料。正是历史学家提出的问题,使过去留下的痕迹变成史料和资料。”[9]问题的提出使得浩如烟海的资料变为有价值的史料,问题的解决则需要以史料作为逼近真相、获取解释的依据。

为何巩固统一多民族中央集权国家使隋短命而亡而唐却繁荣强盛呢?我们提出一种假设:如果大一统中央集权是古代中国长治久安的正确政策,那么是否是隋唐在实施政策时的方式方法存在差异,而正是这种差异导致了不同的结果呢?教师带领学生回到问题的起点:隋中央集权的关键——都城、粮仓、运河。

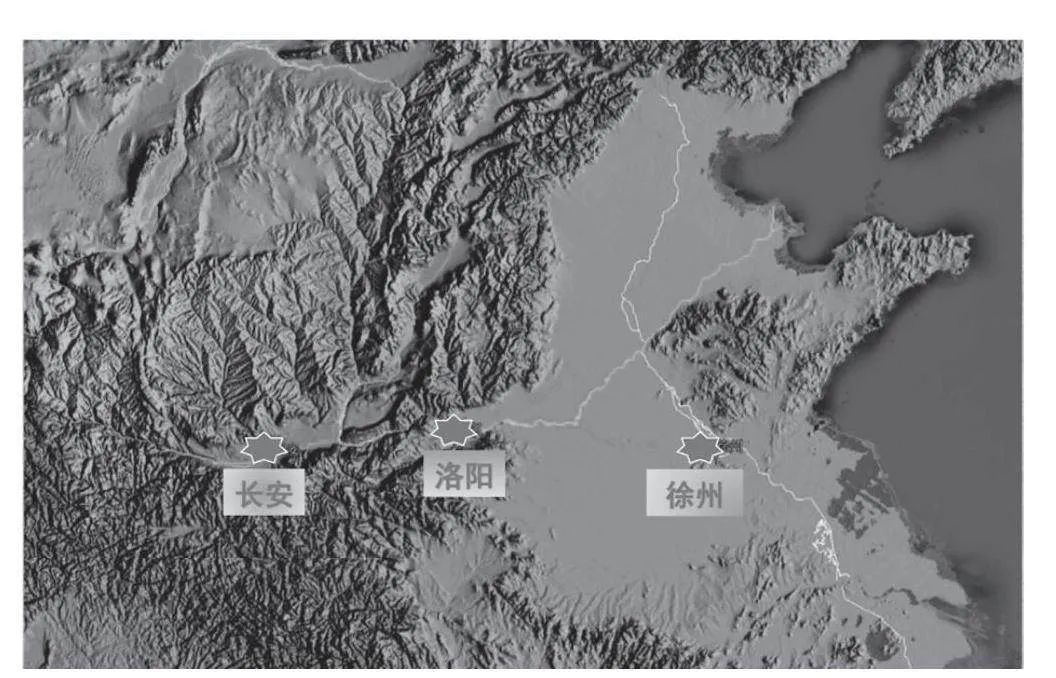

教师再次展示运河粮仓图,请学生思考:为了方便中央集权而修的运河为何是这个走向?为何要先迁都洛阳,再以洛阳为中心建连接南北的大运河控制全国?有没有更经济实惠的方案?学生马上发现了2个方案:1.不迁都,以长安为中心直接建运河。2.既然要迁都,以南北水运的中点作为新都(比如今天的徐州附近),使南北运河的路径最短。

基于学生给出的方案,教师提供地形图与隋前政权分布图[10]以及相关史学研究成果,让学生在地图中找到长安、洛阳、徐州的相应位置并结合不同的史料回答上述方案不被采纳的可能原因。

材料 北周后期至唐初,国家渐次归于一统,但是山东、关陇、江南三方互相敌视的观念并未随着统一战争结束而消除。

——史睿《北周、隋、唐初的士族政策与政治秩序的变迁》

在西北(关陇贵族)所形成的社会精英与传统中国的统治阶级迥然不同。……在东北平原、山东的几个大贵族世家,竭尽全力想保持他们作为汉代文化真正继承人的社会和文化特征……南方的大家族都是从北方逃难而来的,自以为与北人的气质迥然不同,鄙视北人。

——《剑桥中国隋唐史589—906年》

学生意识到,地势环境之故无法修建直通长安的运河,迁都是唯一选择。但迁都势必会牵涉人事。隋承北周完成统一,复杂庞大的三股地方力量(关陇、山东、江南)必须整合。隋背靠“根据地的关陇集团”迁都就近的洛阳是最佳选择。由此,学生发现了问题的关键:迁都、粮仓、运河并非达成中央集权的核心,关键是各地士族与中央的关系。那么隋如何处理这一关键问题呢?

教师提供相关史实,请学生围绕“隋与地方世族力量”的议题,做合理推论。

至此,请学生思考:隋做到中央集权了吗?为何隋的中央集权、统一多民族政策招来速亡?为何西晋为“低质量的统一”,隋却被称为再次大一统的奠基者?

首先,学生从“隋为何短命而亡”的问题出发,结合对已有知识(大运河、迁都、粮仓、突厥、高丽等)的重新认识得出答案:隋加强大一统中央集权,却激化内部矛盾招致速亡。然后,学生比较隋唐历史产生了新的问题:“隋唐都在大一统中央集权,为何结果迥异?”对此,学生回溯隋中央集权的措施(服务于中央集权的迁都、粮仓、运河方案)看到了中央集权真正的关键(地方世族):隋朝通过大运河与国家政策试图解决世族问题,但并没有完成,内部分裂离心力量依旧存在。这样的“中央集权”不可能支撑国家激进的远疆政策。最终在方向正确,目的未达的情况下,大一统中央集权政策激化社会矛盾而亡。所以,不同于西晋,隋的确在为大一统帝国做出努力。

综上,基于旧知发现问题、聚焦问题穷尽史料、史料为据给出解释、反思解释提出新问;在这样的往复循环过程中,史实真正成为学生认识历史的时空据点而不是考点,史料成为学生认识历史的实证方法与证据来源而不是枯燥的图文材料,史论成为经由自己思考后给出的自我历史意识的输出而不是套路结论。“历史学家永远无法穷尽其资料的意义,他总是可以用其他问题来重新拷问资料,或者用其他方法让资料开口说话。”[11]问题可以是进入历史的起点,问题也是通过历史的途径与推力。

三、问题的答案——基于视野

学生经上一环节的思维训练后,马上意识到了新的问题:隋朝没有彻底解决世族问题,唐朝解决了吗?唐做到了中央集权统一多民族吗?教师补充相关史料,请学生仿照上一环节,根据史料、合理推论、给出解释。

材料 太宗命令修订《氏族志》,“专以今朝品秩为高下,于是,以皇族为首,外戚次之,降崔民干为第三。凡二百九十三姓,千六百五十一家,颁于天下。”

——司马光《资治通鉴》

《氏族志》是以官僚体制下的政治标准代替门阀体制下的社会标准来划分士族等级。

——池田温《唐朝氏族志研究——关于<敦煌名族志>残卷》

唐朝享受了隋打击地方世族、隋末乱世世族群雄内耗的历史红利,世族力量整体削弱。唐初通过官方确定世族高低品秩等平衡艺术强化了中央集权,内政趋于稳定。基于有效的中央集权,唐不断对远疆东征西战,强化统一多民族国家,迎来繁盛。

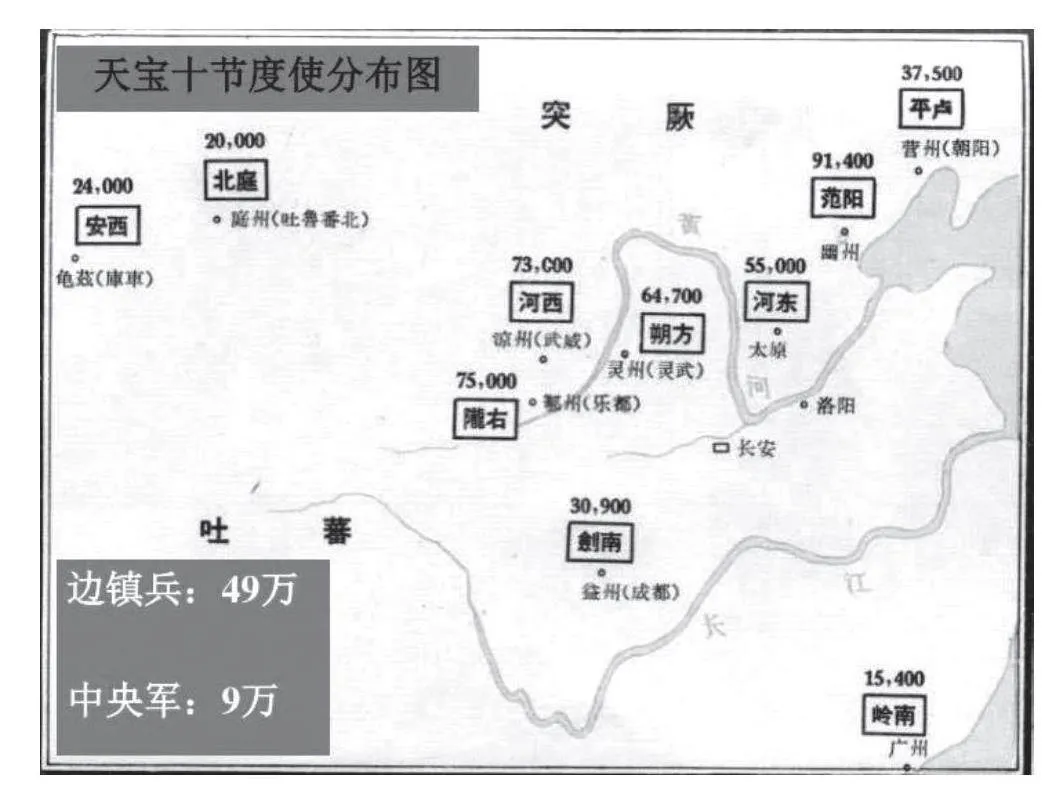

教师追问学生:既然唐做到了大一统中央集权,它为何最终也走向了衰亡?教师提供邓小南教授在北大中国古代史课程中用到的天宝十节度使分布图,请学生结合教材试图给出答案。

学生发现:随着统一多民族国家的发展、远疆的拓展,天宝年间边疆地区出现十大藩镇。从地图中不难发现:藩镇的设置大体是为了加强对原突厥地区与吐蕃的防控。随着边防压力的增大,边镇军的数目开始超过中央军,成为威胁中央集权的“新”离心问题。之后平卢、范阳、河东三镇节度使安禄山叛唐。安史之乱后,各地藩镇成为唐中央统治最大的问题,最终历史走入五代十国。

从“隋短命而亡”到“唐内政远疆的发展”,学生理解了中央集权内政稳定是国家发展巩固的重要前提。从“唐朝繁荣强盛”到“安史后的藩镇割据”,学生理解了内政远疆问题的互流。唐中央虽然解决了地方世族问题迎来稳定强盛,却又因为远疆的不断发展给中央内政带来了新的地方问题。所谓“合久必分,分久必合”,不是唯心虚无的历史循环,而是唯物真切的时空环境变化对历史中能动的人的一次次新的挑战与文明的客观演进。

一个具有充分正当性的问题,应该是嵌入在一个有其他相似或相互的问题组成的网络之中。[12]随着关注的问题从单一的历史事件的好奇到对历史发展脉络的体悟,问题的升级、关注的核心对象的抽象化,学生对历史的思考视野“从平移式的横向拓展到向纵深的持续推进”。[13]多维的问题,提供多元的解释,多元的解释提供具有深度、广度的视野思维。历史教学的目的是什么?不应该是停留在对事实的澄清、对史实知识的落实,而应该是让学生意识到知识是如何形成的。

【注释】

[1]梁励:《论历史教学中问题情境的创设》,《课程·教材·教法》2005年第5期,第55页。

[2][法]安托万·普罗斯特著,王春华译:《历史学十二讲》,北京:北京大学出版社,2012年,第68页。

[3]田余庆:《东晋门阀政治》北京:北京大学出版社,1989年,第349页。

[4]陈寅恪:《陈寅恪集·隋唐制度渊源略论稿》,北京:生活·读书·新知三联书店,2009年,第3页。

[5]教育部组织编写:《中外历史纲要(上)》,北京:人民教育出版社,2019年,第32页。

[6]上海市中小学(幼儿园)课程改革委员会:《九年义务教育课本历史地图册(七年级第一学期试用本)》,上海:中国地图出版社、中华地图学社,2007年,第21页,审图号:GS(2014)234号。

[7]《九年义务教育课本历史地图册(七年级第一学期试用本)》,第20页。

[8] 李德山:《六至九世纪东北边疆民族与中央王朝关系史研究》,东北师范大学博士学位论文,2006年,第102页。

[9][法]安托万·普罗斯特著,王春华译:《历史学十二讲》,第68—69页。

[10]《九年义务教育课本历史地图册(七年级第一学期试用本)》,第19页。

[11][法]安托万·普罗斯特著,王春华译:《历史学十二讲》,第70页。

[12][法]安托万·普罗斯特著,王春华译:《历史学十二讲》,第73页。

[13]姚大力:《汉文明在元时期:果真存在一个低估吗?》,选自张志强主编《重新讲述蒙元史》,北京:生活·读书·新知三联书店,2016年,第110页。