城边型非典型传统村落整合性更新研究

摘 要 城边型非典型传统村落是一类位于城市边缘区且已被划入城镇开发边界,具有服务城乡功能、延续文化基因价值,但尚未列入传统村落名录的村落。随着城镇开发边界的划定,尝试统筹边界内非典型传统村落保护更新与城市发展已然是面向国土空间规划的一次必要性探索。结合城边型非典型传统村落的更新困境分析,以福建省泉州江南片区为例,提出城边型非典型传统村落整合性方法——非典型传统村落遴选分类与价值延续、非典型传统村落与外部的整合性保护和发展,以期为非典型传统村落和城市边缘区更新提供参考。

关 键 词 城边型非典型传统村落;泉州江南片区;整合性更新

文章编号 1673-8985(2024)04-0116-07 中图分类号 TU984 文献标志码 B DOI 10.11982/j.supr.20240416

0 引言

在2013年中央农村工作会议上,习近平总书记强调,“农村是我国传统文明的发源地,乡土文化的根不能断”。我国村落研究集中于蕴含丰富历史遗存的典型名村,积累了丰富的实践案例和理论方法。随着保护观念的不断推进,部分学者认为人们普遍忽略了一类广泛分布于城乡区域的非典型传统村落[1]100,[2]101-102。非典型传统村落同样具有延续文化基因的价值,同时法律制约的缺乏使村落具有承担城乡功能的价值,以及较高的学术和实践价值。

因文化遗存、政策背景等差异,既有研究认为非典型传统村落的更新难以简单套用典型名村的理论方法,并以单一村落为例,提出特异性的文化传承与复兴策略。总体而言,非典型传统村落更新理论方法仍然比较匮乏,从片区视角统筹村落更新与城乡发展的研究仍处于空白阶段。同时随着城镇开发边界的划定,如何统筹边界内非典型传统村落更新与城市发展,已然是面向国土空间规划的一次必要性探索。基于上述讨论,本文聚焦于城边型非典型传统村落,通过非典型传统村落更新困境的分析,尝试建构非典型传统村落整合性更新方法,并以福建省泉州江南片区(以下简称“江南片区”)为例进行分析,以期为城边型非典型传统村落和城市边缘区更新提供参考。

1 城边型非典型传统村落概念的界定

1.1 相关概念综述

非典型传统村落的概念尚未形成统一定义,但以非典型传统村落为对象或体现非典型传统村落思想的相关研究已有展开。

非典型传统村落是一类因历史信息减损而达不到传统村落评定标准的村落,例如仅拥有个别低等级文保单位,甚至没有文保单位;传统建筑连片风貌、传统选址格局保存相对不太完整,甚至破损严重,但仍可识别部分传统村落特征。具体而言,吴晓庆等[1]100、黄嘉颖等[3]认为其是一类保留有较完整的山水和街巷格局,尚能体现传统人居环境营造思想的村落;孔惟洁等[2]101、王美麟等[4]68认为其是一类历史源头清晰、传统生活尚存的村落;吴桢楠等[5]则认为其是一类具有重大非物质遗产保护价值的生活性村落。

部分研究虽未提及相关概念,但体现了“非典型传统村落”的思想。李海涛等[6]认为新、旧村并存且旧村传统风貌留存较好的村落是一类传统风貌村庄,在城镇化的进程中应尽可能保留并合理地组织到城市框架中。乔迅翔[7]批判了以遗产为导向的传统村落评价方法,认为即使规模小、格局简单、建筑朴素,但能体现先民与社会、自然环境共生关系的村落仍是传统村落。

1.2 城边型非典型传统村落的研究意义

城乡区位的不同直接影响非典型传统村落的价值特征。远郊型非典型传统村落[2]103通常沿新建的城市道路呈现空间扩张态势,内部空间则保持较传统状态,自然环境要素相对完整保留,具有多方面的价值。而因城市发展的涟漪效应,城边型非典型传统村落[1]103,[8]外部逐步被中小型工、企业占据,内部也开始插建各种功能的建筑,自然环境要素通常少量保留,多仅有单方面的价值。远郊型村落通常肩负基本农田和生态保护的任务[9],政策的刚性约束使这类村落的整体空间基本趋于稳定。相应的,约束的缺乏、利益的驱动和价值的隐晦往往使城边型村落在城市更新中失语,保护工作让位于发展建设。城市边缘区的范围尚未形成统一的界定标准[10]。2019年《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》指出,以城镇开发边界为界,边界内编制详细规划,边界外编制村庄规划。因此,如何妥善统筹划入城镇开发边界内的非典型传统村落的保护更新与城市发展,具有更加现实的研究意义。

1.3 城边型非典型传统村落的概念界定

综上所述,本文将城边型非典型传统村落界定为:位于城市边缘区且已被划入城镇开发边界,因局部价值一般而未被纳入传统村落名录,但是传统建筑风貌、选址与格局、非物质文化等的一个方面具有突出价值或多个方面具有较高价值的村落。

2 城边型非典型传统村落的更新困境

2.1 典型传统村落理论方法的不适用性

典型传统村落集结了丰富的物质遗存和独特的民俗文化,是延续我国农耕文明的重要载体,具有极高的文化、社会和经济价值。传统村落一直以来都是建筑学、社会学、旅游学等学科的重要研究对象,积累了丰富且深入的实践案例和理论方法。然而,因文化遗存、政策背景和社会关注的显著差异,例如物质景观相对不突出的非典型传统村落,由于鲜少有社会资本注入,难以支撑传统博物馆式或依托于遗产旅游的保护方式。虽然“非典型传统村落”较“典型传统村落”仅一字之差,但是典型传统村落的理论方法并不直接适用于非典型传统村落。

2.2 非典型传统村落价值认知的局限性

非典型传统村落的价值认知是避免其走向经济发展与文化消逝“二律背反”的前提,但是目前存在诸多认知方面的局限性。首先,忽略了非典型传统村落是城市发展的特色空间资源之一。以开间为单位的传统建筑更新使村落缺少完整的历史环境,屋祠庙井等历史环境要素以零散的形态保留下来,缺少碎片间的整体性,以遗产为导向的文化价值体现薄弱。但是因小块宅基地的制约和基于多样性意志的自主建设,村落通常保有整体相对统一但局部多样性的细肌理,完全是一类区别于现代建筑尺度的特色肌理。其次,忽略了非典型传统村落具有提供保障性住房的社会价值。大量闲置的商品房和高房价揭示了住宅商品化的本质,对交换价值而非使用价值的追求正在不断加重弱势群体的负担。村落除了赋予原住居民以改善和创造自身生活空间的主动权,还能以闲置空间租赁的方式提供大量保障性住房,让弱势群体拥有相较栖于地下室甚至流浪街头更为体面的生存空间,降低他们“落脚城市”的成本。最后,忽略了非典型传统村落具有服务城乡功能的经济价值。因周期长、手续繁琐等原因,现代城市空间的生产通常落后于需求,难以适应城市发展对于空间需求的不确定性。然而城中村具有弥补城市建设中无法及时提供某类需求的能力[11]。保护制度的缺乏更是为非典型传统村落的功能、空间格局再造提供了可能性,亦为服务城乡功能、优化城乡潜质提供了弹性空间。

2.3 非典型传统村落理论方法的空缺性

截至2023年12月,选取CNKI为数据源,以“非典型传统村落”“非典型村落”为检索词,相关文献仅有28篇。吴晓庆等[1]103认为非典型传统村落更新应以内生演化向满足城市发展需求的认识转移为前提,从物质环境修复、城市功能植入、村民地方依恋培养等方面提出更新策略。孔惟洁等[2]104认为应区别于典型名村的普遍性保护,提出非典型传统村落历史遗存选择性保护的方法。王美麟等[4]69-72通过空间句法量化解析村落空间结构特征,提出基于村落既有空间结构、空间序列和生活秩序延续的更新观点。罗荩等[12]借鉴日本空屋活化经验,提出非典型传统村落人口回流、空间活化的更新思路。

广泛分布于城乡区域的村落势必会使规划师困惑:在城镇开发边界约束的背景下,非典型传统村落如何应保尽保(即哪些是非典型传统村落)?非典型传统村落是否应与城市历史人文要素加以整合性保护?非典型传统村落如何融入城市发展框架?这些问题亟需进一步从片区视角探索非典型传统村落的更新方法。既有的成果皆以单一村落为研究对象,对于片区非典型传统村落的更新虽有一定的借鉴意义,但仍尚有不足。

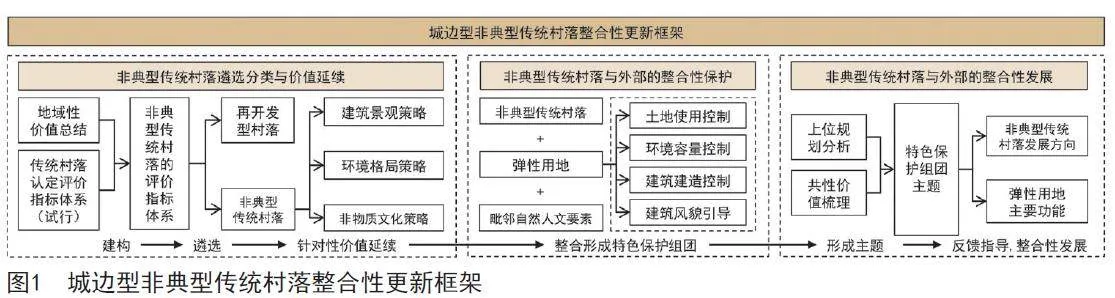

3 城边型非典型传统村落整合性方法建构

整合性思维已经实践于非典型历史城区[13]、非典型历史街区[14]等地段碎片化遗存的串联与展示研究,其内涵大致可以归纳为:整合片区内性质不同但有关联的要素(包括事物时间纵向及空间横向的关联);加强事物与外部发展的融合。广泛分布于城乡区域的非典型传统村落同样是构成城市自然人文体系的重要要素,整合性思维仍然具有一定的适用性。整合性更新有利于统筹片区的资源要素,促进非典型传统村落协同互促发展,避免同质化竞争。城边型非典型传统村落的整合性更新方法大致围绕3个议题展开:(1)识别村落的价值,遴选非典型传统村落并提出针对性的价值延续策略;(2)对村落与毗邻的自然人文要素加以整合性保护,形成相对完整的保护组团;(3)保护组团功能联动,整体主题化发展(见图1)。

3.1 非典型传统村落的遴选分类与价值延续

一方面,需明晰哪些村落是非典型传统村落及其价值的侧重点。地域性评价有利于真实反映那些介于传统村落和普通村落之间、尚且拥有一定传统资源的村落的价值[15]。因价值构成的相似性,非典型传统村落评价指标体系可借鉴《传统村落评价认定指标体系(试行)》的逻辑结构,结合地域性价值总结,从传统建筑、非物质文化、传统选址和格局3方面进行针对性的选取。例如徽州传统村落认定进一步强调宗族观念[16],满族地区传统村落认定则强调满族传统建筑特征[17]。另一方面,非典型传统村落已受到不同程度的破坏,应依据现状概况设定适宜的评价标准。例如为了因应居民点小、散的现状,四川省传统村落认定调适传统建筑规模、传统建筑比例等评分标准[18]。

通过评价指标体系的评价,村落大致可被划分为建筑景观型、环境格局型、非物质文化型的非典型传统村落和再开发型村落。对于非典型传统村落,应依据其价值侧重点提出针对性的价值延续策略:建筑景观型村落,应加强对其传统建筑群、文保单位等建筑遗存要素的保护;环境格局型村落,应加强对其山水林田、传统格局等环境格局要素的保护;非物质文化型村落,应加强对其民俗活动、传承人、载体空间等非物质文化关联要素的保护。对于具有两个或两个以上维度价值的非典型传统村落,应综合考虑建筑景观、环境格局、非物质文化要素的关联,全面统筹推动村落的价值延续。

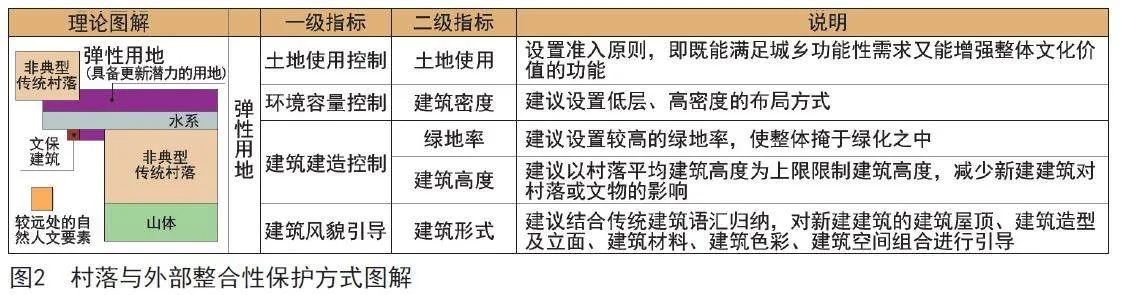

3.2 非典型传统村落与外部的整合性保护

对于非典型传统村落,应与四至毗邻的山水林田、文物古迹等自然人文要素进行整合性保护。城市发展或已切断各类要素的联系,因此碎片化遗存多采用“事件挖掘—线路组织”的方式加以整合性保护[19]。然而,历史性城市的文化孤岛化现象很大程度是由于人们基于类型学的方法,孤立地看待遗产价值而导致的[20]。例如,当人们走向一处历史建筑,容易因两侧突兀的高层建筑而出神,难以体悟其中可能蕴含的人文精神。笔者认为可以通过土地利用规划的方式对要素加以整合。具体而言,将村落与毗邻要素间具备更新潜力的低效用地引导为“弹性用地”,通过用地的土地使用控制、环境容量控制、建筑建造控制、建筑风貌引导,整合形成功能呼应、风貌协调、步行友好的特色保护组团(见图2)。

3.3 非典型传统村落与外部的整合性发展

忽略与外部街区的功能联系,以资源禀赋为依据,可能引致毗邻村落发展雷同的产业体系,难以真正促进城村共荣。然而,通过非典型传统村落与外部特色资源的整合性保护,不但有利于形成相对完整的特色保护组团,亦为整合特色要素、主题化发展提供了可能。例如以文创展示为主题的特色保护组团,弹性用地可结合诉求来规划会议交流中心、展示馆等功能;村落可结合价值的侧重点,针对性地植入企业家工作室、创客人才公寓等功能。

4 江南片区非典型传统村落整合性更新实践

4.1 江南片区非典型传统村落基础

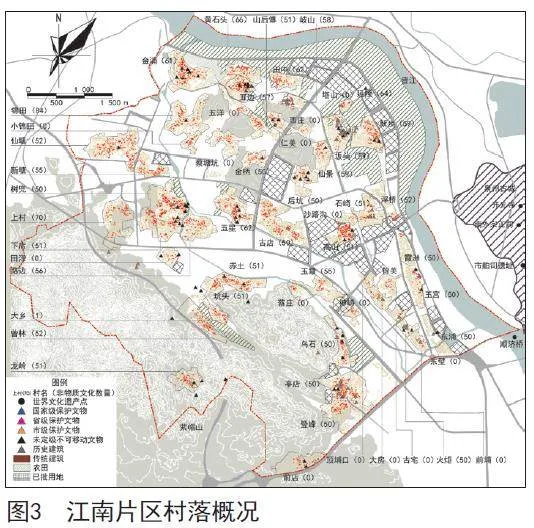

泉州是一座文化灿烂的历史文化名城,于2021年以“宋元:中国的世界海洋贸易中心”为题入选世界文化遗产名录。江南片区与泉州古城隔岸而居,东临晋江,南靠晋江市,北接丰泽区,西依紫帽山,现状土地利用以村庄用地为主。独特的地理位置使片区需承担起缓解古城功能性用地不足、延续古城文化基因等任务。除亭店、树兜等5个泉州市乡村记忆文化项目示范村外,部分村落或保留相对集中连片的传统建筑群,或尚可识别依山傍水的选址格局,或延续活态的非物质文化,符合本文所界定的“城边型非典型传统村落”的范畴(见图3)。

4.2 江南片区非典型传统村落遴选分类与价值延续

4.2.1 价值评价指标建构研究

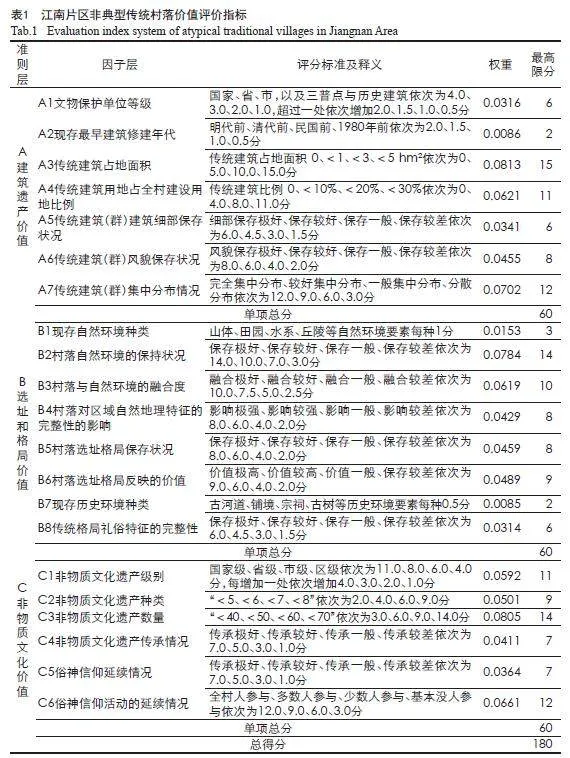

泉州传统村落特征可以总结为以闽南传统建筑和历史风貌空间为主体的物质空间和以血缘神缘为纽带的社会结构[21]。江南片区在多重礼俗的背景下孕育了丰富的建筑文化,也创造了独特的礼俗格局特征。在评价因子的选取上,以地域性价值为基本依据,以国家传统村落评价指标体系为参考,设计江南片区非典型传统村落价值评价因子适宜性调查问卷,要求被采访的专家针对江南片区村落现状,对问卷中所列的因子进行修改、添加和筛选,最终从传统建筑、选址和格局、非物质文化遗产3方面选取21个因子构建指标因子集。其中,传统建筑方面,重点评价文物保护单位,传统建筑(群)的年代、规模、风貌价值;自然环境和格局方面,主要评价村落现有格局能否体现自然地理环境,礼俗格局特征;非物质文化方面,主要从非物质文化遗产、俗神信仰进行评价。在评价标准的设置上,为了计算的简便性,将各项准则层的总分设置为60分,通过专家咨询法获得各因子权重,并以此确定每一项评价因子的最高限分(见表1)。

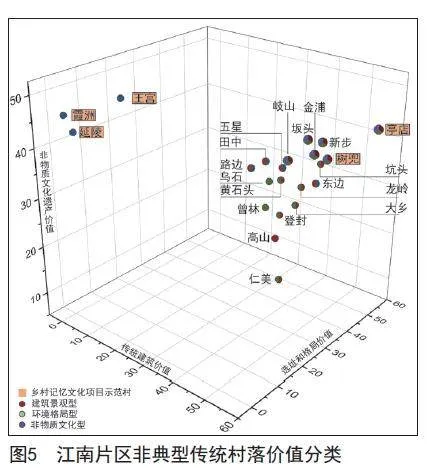

4.2.2 评价结果与遴选分类

通过评价指标的打分,得到江南片区非典型传统村落价值评价的得分与排序。亭店、树兜等5个泉州市乡村记忆文化项目示范村同为待遴选村落,但是产生截然不同的排序及结果:亭店、树兜排序前列,王宫、延陵和霞洲排序中等,但非物质文化价值突出。这一结果的出现,一方面因该名录评选条件①与本文有所不同,导致延陵、王宫、霞洲已经现代化的村落排序靠后;另一方面,体现了本文所建构的指标因子集对于江南片区非典型传统村落的遴选具有一定的可行性。

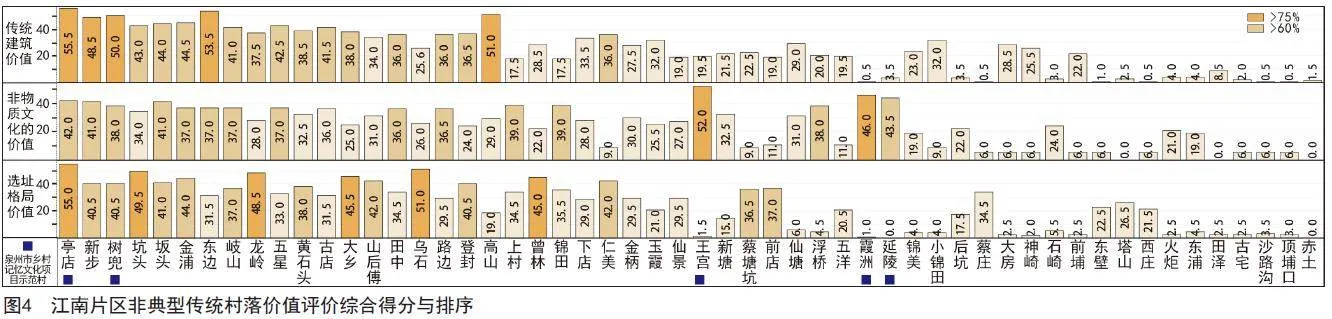

结合本文所界定的非典型传统村落的概念,借鉴《福建省传统村落评价认定指标体系(试行)》 《陕西省传统村落评价认定指标体系(试行)》的评级方法,最终确定:两项评价指标达到得分的60%以上、单项指标达到得分的75%以上的村落或已列入“泉州市乡村记忆文化项目示范村”名录的村落,建议列为非典型传统村落(见图4)。通过村落各项得分比照,确定22个非典型传统村落建议名单及类型分类(见图5)。

4.2.3 价值延续策略

依据江南片区非典型传统村落现状资源禀赋,提出针对性的价值延续策略,其中具有多重价值村落的保护与发展应综合统筹相关思路。

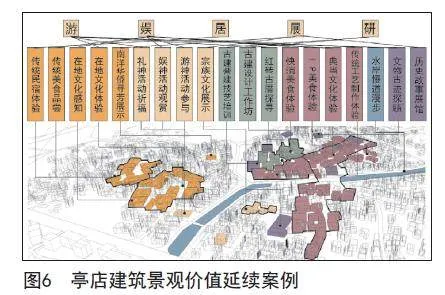

(1)建筑景观型

建筑景观型村落内部通常保留有一定规模、零星混杂现代建筑的传统建筑群。除文保单位外,该类型村落应从肌理、格局、立面等方面进一步引导传统建筑群的保护。对于传统建筑群内的传统建筑,应根据闽南传统建筑语汇识别原型、类型或异型元素[22],结合留、改、拆、增的方式恢复建筑风貌及院落式肌理;对于传统建筑群内的现代建筑,应结合建筑质量分类更新,腾退简易搭建等质量差的建筑,以恢复“宅院—厝埕—街巷”传统亲切宜人的街巷空间;对于现状质量较好的建筑,则可进行外立面更新,恢复闽南传统的清水红砖立面。

传统建筑空间的恢复,使该类型村落可以结合步行,持续推动文保单位、传统建筑群活化利用转型发展为其他较精细化的泉州传统美食体验、在地文化感知和传统营造技艺传承培训等,结合文化休闲活动推动村落生态旅游,以产业经济效益带动村落发展(见图6)。

(2)环境格局型

环境格局型村落通常依山傍水,空间布局与环境相对紧密依存。对于该类型村落,应通过场地整理、建筑治理、植物搭配等多种手段,恢复受损的山体、农耕、河流等自然要素的原生地貌,延续依山傍水的空间形态。再者,差异化引导临山或临水地段更新。对临山地区,应进行水平、竖向双向管控,建设强度向山体逐步降低,重塑传统、松散的步移景异的山地景观序列。对临水地区,应疏解开敞空间,重现传统滨水而居的聚落体验。

丰富的自然环境是此类村落区别于其余村落的特征,可在既有生产、生态功能延续的前提下,通过活动策划、场所搭建等方式发展山野游艺、耕读传家、滨水娱乐等自然体验,实景式体验先民的繁衍生息方式。自然要素体验经历物质游向精神游、文化游的转变,其本质是对乡土文化的再认知,鼓励通过闲置传统建筑家庭式、体验式功能植入,如家庭式餐厅、农耕体验馆等,打造自然体验配套设施,唤醒游客对于传统乡村生活的记忆。

(3)非物质文化型

非物质文化型村落通常保留有一定数量,依托于俗神信仰的舞蹈、音乐、文学等非物质文化遗产。首先,应深入研究地方史志、文献等,规范、完善和传承各类非物质文化产生的缘由、地点;其次,保护与音乐、舞蹈、游艺等相关联的空间,设立传承机构与培养传承人;最后,挖掘非物质文化所蕴含的匡扶正义、救困扶危等内涵精神,增强村民的文化认同感。同时,该类型村落可进一步培育其余村落空间依存性差的非物质文化,依托江南片区突出的俗神信仰特征,以舞蹈、音乐等形式,形成游神活动观赏、礼神活动祈福、娱神活动体验等活动,进一步促进非物质文化的保护与利用。

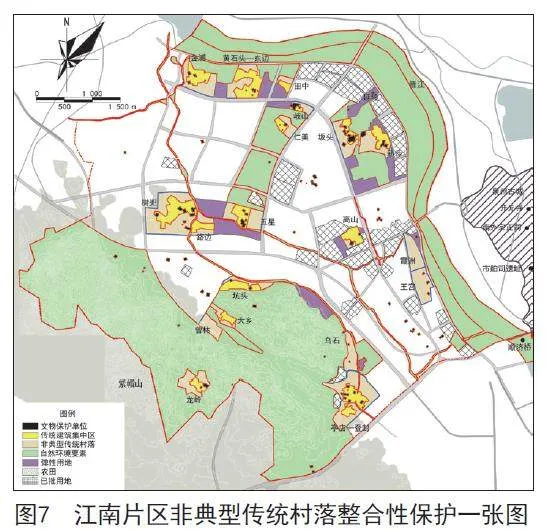

4.3 江南片区非典型传统村落的整合性保护

除了非典型传统村落,江南片区还具有良好的生态本底及零星分布的文保单位。可沿着道路、河流等行进路径,将现状闲置土地、工业用地、拟拆除的村落用地等低效用地引导为弹性用地,对非典型传统村落及各类自然人文要素加以整合。弹性用地宜规划展示或配合地方需要的公共服务功能,如闽南文创展示、会议交流中心等;宜采用高密度、高绿化率的布局模式;建筑高度不应超过12 m,建筑风貌采取闽南传统红砖风格,以减少对村落风貌的影响。最终形成环紫帽山、霞洲—王宫、坂头—新步、高山、树兜—五星、岐山—金浦等6处相对完整的特色保护组团(见图7)。

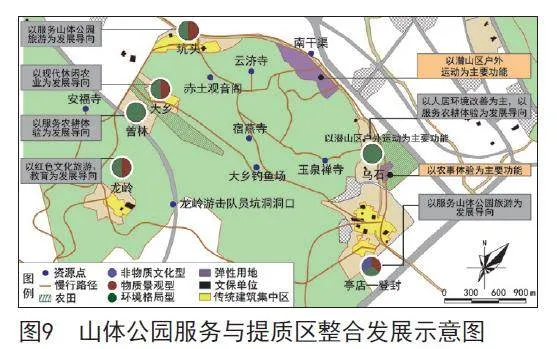

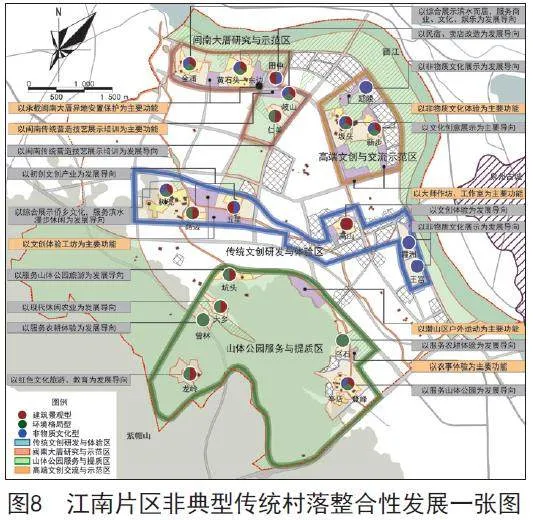

4.4 江南片区非典型传统村落的整合性发展

《泉州市江南新区单元控制性详细规划》设想江南片区以承接古城功能与业态疏解为主要目标,结合各保护组团的资源禀赋和上位规划,引导形成闽南大厝研究与示范区、高端文创交流与示范区、传统文创研发与体验区、山体公园服务与提质区4大发展片区,并形成对应的弹性用地功能选择和村落发展导向建议(见图8)。

以山体公园服务与提质区为例。因服务设施的缺乏,紫帽山的人文、自然资源潜力尚未被充分挖掘。片区内保留的6处非典型传统村落,与紫帽山协调共生且各具特色。规划通过村落功能合理分工,促进紫帽山山体公园的旅游服务与提质升级。亭店—登封、坑头传统建筑相对集中连片,以传统建筑商业休闲改造展示传统生活,以服务紫帽山山体公园的旅游、休闲为主要发展导向;乌石、曾林、大乡具有相对完整的农耕环境,以服务农耕体验为主要发展导向;龙岭红色资源丰富,以红色文化旅游、教育为主要发展导向。弹性用地的功能选择上,云济寺东北角的弹性用地是链接紫帽山与外部要素的接驳点,是山体公园的北门户,宜以潜山区户外运动为主要功能,规划体育运动、广场等设施。乌石与曾林的弹性用地是村落与农耕环境的接驳点,宜以农事体验为主要建设功能,规划农业展示馆、农业体验馆等功能(见图9)。

5 结语

江南片区是我国城乡区域的缩影,散落其间的非典型传统村落更是构成我国快速城镇化时期特色乡村历史环境的基底。已有学者注意到非典型传统村落的价值,并以单个村落为对象提出更新策略。由于非典型传统村落分布的广泛性,统筹边界内非典型传统村落的保护更新与城乡发展已然是面向国土空间规划的一次必要尝试。因此,本文基于非典型传统村落的更新困境,归纳梳理了江南片区城边型非典型传统村落整合性更新方法。首先,建构非典型传统村落评价指标体系,依据价值侧重点对22处非典型传统村落进行遴选分类,并提出针对性的价值延续策略;其次,通过弹性用地对村落与毗邻的自然人文要素加以整合保护,形成相对完整的特色保护组团;最后,结合上位规划及特色组团的共性价值分析,引导形成闽南大厝研究与示范区、高端文创交流与示范区、传统文创研发与体验区、山体公园服务与提质区4大发展片区及其相应的弹性用地功能选择和村落发展导向建议。

非典型传统村落未来仍是村民安居乐业之所,甚至是新城市人的“落脚城市”,进一步引导多元主体的公共参与应是非典型传统村落更新下一步探索的关键所在。

参考文献 References

[1]吴晓庆,张京祥,罗震东. 城市边缘区“非典型古村落”保护与复兴的困境及对策探讨——以南京市江宁区窦村古村为例[J]. 现代城市研究,2015(5):99-106.

WU Xiaoqing, ZHANG Jingxiang, LUO Zhendong.Discussion of the plight and the countermeasure of protection and renaissance of "the atypical ancient villages" locate in the edge of the city: a case study of Doucun[J]. Modern Urban Research, 2015(5): 99-106.

[2]孔惟洁,何依. “非典型名村”历史遗存的选择性保护研究——以宁波东钱湖下水村为例[J]. 城市规划,2018,42(1):101-106.

KONG Weijie, HE Yi. Selective conservation of the heritage in "atypical historic villages": a case study of Xiashui Village in Dongqing Lake, Ningbo[J]. City Planning Review, 2018, 42(1): 101-106.

[3]黄嘉颖,程功. 陕南会峪村共生空间的营建探索[J]. 规划师,2017,33(3):96-101.

HUANG Jiaying, CHENG Gong. Symbiotic space creation, Huiyu Village, Shaanxi Province[J]. Planners, 2017, 33(3): 96-101.

[4]王美麟,蔡辉,张瑜茜. 基于空间句法的“非典型传统村落”保护与利用研究——以咸阳市泾阳县岳家坡村为例[J]. 西部人居环境学刊,2020,35(2):67-73.

WANG Meilin, CAI Hui, ZHANG Yuxi. Pro-tection and utilization of atypical traditional villages based on spatial syntax: taking Yuejiapo Village in Jingyang County of Xianyang City as an example[J]. Journal of Human Settlements in West China, 2020, 35(2): 67-73.

[5]吴桢楠,冯四清. 徽州非典型传统村落的保护与延续初探[J]. 工程与建设,2010,24(1):28-30.

WU Zhennan, FENG Siqing. Protection and continuation of atypical traditional villages in Huizhou[J]. Engineering and Construction, 2010, 24(1): 28-30.

[6]李海涛,赵霞,罗赤. 快速城市化进程中本土文化基因的保存——揭阳特色城市研究[J]. 城市发展研究,2014,21(6):99-105.

LI Haitao, ZHAO Xia, LUO Chi. Preserve the local culture gene in the rapid process of urbanization: a study on characteristic space of Jieyang City[J]. Urban Development Studies, 2014, 21(6): 99-105.

[7]乔迅翔. 乡土建筑文化价值的探索——以深圳大鹏半岛传统村落为例[J]. 建筑学报,2011(4):16-18.

QIAO Xunxiang. Research on the cultural value of vernacular architecture: a case study of traditional villages in Dapeng Peninsula, Shenzhen City[J]. Architectural Journal, 2011(4): 16-18.

[8]袁晓霄,汪涛. 城市近郊“非典型传统村落”保护与振兴的对策探讨——以常熟市碧溪新区问村为例[C]//活力城乡美好人居——2019中国城市规划年会论文集. 北京:中国建筑工业出版社,2019:2959-2969.

YUAN Xiaoxiao, WANG Tao. Discussion on the protection and revitalization of "atypical traditional villages" in urban suburbs: a case study of Wencun, Bixi New District, Changshu City[C]//Vigorous urban and rural beautiful human settlements: proceedings of 2019 China Annual National Planning Conference. Beijing: China Architecture & Building Press, 2019: 2959-2969.

[9]蒋姣龙. 城乡融合格局下超大城市郊区乡村有机更新策略研究——以上海市近郊、远郊乡村为例[J]. 上海城市规划,2023(4):62-69.

JIANG Jiaolong. Research on the strategies of suburban villages' organic renewal in megacities under the pattern of urban-rural integration: a case study of villages in suburb and outer suburb of Shanghai[J]. Shanghai Urban Planning Review, 2023(4): 62-69.

[10]段德罡,叶靖,李廷辉,等. 城市?乡村?——城市边缘区规划探讨[J]. 中国名城,2021,35(10):25-33.

DUAN Degang, YE Jing, LI Tinghui, et al. The city or country: discussion on urban fringe planning[J]. China Ancient City, 2021, 35(10): 25-33.

[11]李海涛. 从对立到融合——对城中村价值的补充认识和城村融合发展探讨[J]. 城市发展研究,2021,28(1):53-59.

LI Haitao. From conflict to fusion: an additional cognition to the value of urban villages and discussion on integrating the urban and villages[J]. Urban Development Studies, 2021, 28(1): 53-59.

[12]罗荩,郑晰月,高美祥,等. 日本空置民居活用对我国非典型传统村落活化的启示——以小豆岛堀越地区实践为例[J]. 新建筑,2023(2):102-108.

LUO Jin, ZHENG Xiyue, GAO Meixiang, et al. Enlightenments from the flexible using of Japanese vacant houses to activation of atypical traditional villages in China: a case study on the practice in Horikoshi, Shodoshima[J]. New Architecture, 2023(2): 102-108.

[13]李博洋. “非典型历史城区”更新策略研究[J]. 中国名城,2022,36(4):58-64.

LI Boyang. Study on renewal strategy of "atypical historical urban area"[J]. China Ancient City, 2022, 36(4): 58-64.

[14]程超,罗翔,潘悦,等. 多元价值目标视角下非典型历史街区更新路径研究——以宁波市高桥老街为例[J]. 城市问题,2022(2):46-55.

CHENG Chao, LUO Xiang, PAN Yue, et al. Study on the renewal path of atypical historical blocks from the perspective of multiple value objectives: take Gaoqiao Old Street in Ningbo City as an example[J]. Urban Problems, 2022(2): 46-55.

[15]张昊雁,姜雨田. 正式与非正式:传统村落评价认定体系的地域化探索——以泰州为例[J]. 古建园林技术,2020(2):26-30.

ZHANG Haoyan, JIANG Yutian. Formal and informal: regionalization of traditional village evaluation and identification system: a case study on Taizhou region[J]. Traditional Chinese Architecture and Gardens, 2020(2): 26-30.

[16]李久林,储金龙,赵志远. 基于特征认知与价值评价的传统聚落活化路径探究——以古徽州为例[J]. 现代城市研究,2019(4):121-131.

LI Jiulin, CHU Jinlong, ZHAO Zhiyuan. Research on the activation path of traditional settlement based on feature cognition and value evaluation: a study of ancient Huizhou[J]. Modern Urban Research, 2019(4): 121-131.

[17]周立军,崔家萌,殷青. 东北地区满族传统村落地域性价值评价指标体系构建[J]. 当代建筑,2021(12):118-121.

ZHOU Lijun, CUI Jiameng, YIN Qing. Construc-tion of regional value evaluation index system of Manchu traditional villages in northeast China[J]. Contemporary Architecture, 2021(12): 118-121.

[18]黄巧,孙晶. 四川省传统村落评价认定指标体系研究[C]//面向高质量发展的空间治理——2021中国城市规划年会论文集. 北京:中国建筑工业出版社,2021:93-104.

HUANG Qiao, SUN Jing. Research on the evaluation and identification index system of traditional villages in Sichuan Province[C]//Space governance for high-quality development: proceedings of 2021 China Annual National Planning Conference. Beijing: China Architecture & Building Press, 2021: 93-104.

[19]李和平,张政,陈桢豪. 主题性文化遗产与城市的关联性保护研究——以重庆渝中区革命文物为例[J]. 上海城市规划,2022(6):89-96.

LI Heping, ZHANG Zheng, CHEN Zhenhao. Research on the correlation protection between thematic cultural heritage and city: a case study of revolutionary cultural relics in Yuzhong District of Chongqing[J]. Shanghai Urban Planning Review, 2022(6): 89-96.

[20]王新文,刘克成. “历史”抑或“文化”——关于城市文化遗产理念的几点讨论[J]. 华中建筑,2012,30(6):12-14.

WANG Xinwen, LIU Kecheng. History or culture: discussion about the idea of urban cultural heritage[J]. Huazhong Architecture, 2012, 30(6): 12-14.

[21]黄庄巍,刘静,陈应文. 基于闽南地域文化特征的传统村落共同缔造方法研究[J]. 小城镇建设,2020,38(4):5-10.

HUANG Zhuangwei, LIU Jing, CHEN Yingwen. Research on the joint creation method of traditional villages based on the characteristics of regional culture in South Fujian[J]. Development of Small Cities & Towns, 2020, 38(4): 5-10.

[22]何依,邓巍. 太原市南华门历史街区肌理的原型、演化与类型识别[J]. 城市规划学刊,2014(3):97-103.

HE Yi, DENG Wei. Prototypes, evolvement and identification of urban texture in Nanhuamen Historic District[J]. Urban Planning Forum, 2014(3): 97-103.