新时代地下空间规划:体系、内容与方法

摘 要 新时代,科学合理地开发利用地下空间是推动城市内涵提升、践行绿色发展转型的重要路径。国土空间规划体系变革背景下,地下空间规划应积极响应新的政策要求和实践需求,进一步厘清规划体系、完善规划内容、突破关键技术方法。加强发展规划对空间规划的传导,构建“纵向‘1+3’、横向‘1+N’”的地下空间规划体系,并把规划研究和深化设计作为规划体系的有益补充。各层次地下空间规划应各司其职、突出重点,以“全域(市县域)为视角、中心城区为重点、城市重点地区为关键”,形成地下空间规划编制框架和主体内容。紧紧抓住规划前端资源评价和后端规划实施两个关键环节,探讨地下空间资源综合评价和规划实施传导两种技术方法,科学指导地下空间资源的合理开发利用。

关 键 词 新时代;地下空间规划;规划体系;内容要点;关键技术方法

文章编号 1673-8985(2024)04-0102-07 中图分类号 TU981 文献标志码 A DOI 10.11982/j.supr.20240414

0 引言

随着我国城镇化迈入下半程,城市尤其是大中城市处于以增量为主的空间拓展模式向增存并举且存量为主的空间优化模式转变的阶段。地下空间正成为人类社会可持续发展的新型国土空间资源,是城市发展和更新的重要组成部分[1]。地下空间的科学开发利用既是改善城市生态环境、优化城市空间结构、提高城市安全韧性[2]、实现城市美丽宜居的重要手段,也是有效缓解“城市病”、践行绿色发展理念的实施路径。

从概念上看,地下空间是与地上空间相对应的空间区域,地下空间规划在内容上几乎涉及国土空间规划的各个专业,具有综合性和复杂性[3]44。生态文明新时代要求国土空间规划的理论、方法和实践随之优化[4-5]。相关研究认为,地下空间规划贯穿《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(以下简称“《若干意见》”)提出的“五级三类”规划体系,基于全域全要素管控要求,部分城市特别是发达地区超大城市(如北京、广州和深圳等)的地下空间规划范围逐步从中心城区转向全域,地下空间规划体系、资源评价、规划传导管控、涉及地下空间的其他专项规划管控、数字化管理等问题仍需进一步深化探索[6-7],[8]314,[9],[10]609。但部分问题仍未达成实质性共识,或者提出了方向但仍未形成具体的深化路径,且面对更复杂的问题和更高难度的挑战,既有技术导则、指南难以满足新的政策要求和实践需求。因此在新时代,需要进一步厘清地下空间规划体系,完善地下空间规划内容,探索地下空间技术方法,以引领地下空间的高质量发展。

1 新时代地下空间规划新要求

1.1 规划体系向国土空间规划体系转变

当前,规划编制实践中涉及地下空间开发利用的相关规划种类繁多,主要包括但不限于以下5种类型:一是为城市地下空间发展进行战略谋划的地下空间发展规划,如国家和部分省、市编制了地下空间开发利用“十三五”规划;二是落实发展空间诉求的城市地下空间开发利用专项规划,如城市地下空间开发利用(总体)规划;三是对城市重点地区进行的地下空间详细规划或设计引导,如城市中心区地下空间详细规划或设计;四是与地下空间相关的规划研究,如城市地下空间利用策略研究;五是其他涉及地下空间的相关规划,如城市综合交通专项规划、人防设施专项规划、轨道交通综合利用专项规划、综合管廊专项规划、矿产资源专项规划等。

就现有规划类型而言,各类涉及地下空间利用的相关规划在地下空间开发利用方面发挥了重要作用,但也存在一定的问题。一是各类规划与《若干意见》所提出的国土空间规划“五级三类”体系中总体规划、详细规划和专项规划的关系亟待厘清;二是各类涉及地下空间的专项规划编制主体多元、标准不一,各类专项规划与地下空间专项规划衔接存在主次不清晰、范围不一致、要素不统一等问题。

因此,在国土空间规划体系的“四梁八柱”已经明确,市县级国土空间总体规划编制指南、各地详细规划编制指南已陆续出台,并有效指导总体规划、详细规划中地下空间规划内容编制的情况下,作为国土空间规划的重要组成部分,地下空间规划应紧跟国土空间规划的改革步伐,探索构建多专业融合、多环节衔接、多部门协同的地下空间规划体系。

1.2 规划对象向全域全要素视角转变

以往的地下空间规划范围一般为城市中心城区,且形成了较为完善的规划内容体系,有效地指导了快速城镇化阶段的城市地下空间开发利用。目前学者关于地下空间规划的研究主要聚焦于城市尺度的地下空间总体规划、特定片区尺度的控制性详细规划,以及综合管廊、地下道路、市政管线等地下专项设施的规划。于文悫等[11]、邹昕争等[12]、赵毅等[13]分别探讨了总体规划中地下空间规划编制的重点;赵毅[14]、沈雷洪[15]则探索了控制性详细规划层面地下空间规划的主要内容;雷洪犇[16]探索了地下综合管廊选址与设施用地控制的方法。但既有研究往往聚焦于某一规划类型,对各尺度地下空间规划的衔接路径和方法的研究相对欠缺,各层次规划之间的衔接缺乏顶层制度设计。

总体而言,当前地下空间规划的关注重点仍聚焦于中心城区,对于中心城区以外的地下交通、地下基础设施、地下综合管廊、矿产开发等内容缺乏规划统筹协调。随着地下空间开发利用多样性的增加,在国土空间规划全域全要素管控的要求下,地下空间规划的研究范围将从侧重中心城区向全域视角拓展[8]313。因此,需要在既有规划编制实践和经验总结的基础上,探索适应全域不同空间层次的地下空间规划编制内容和方法。

1.3 资源评价向综合评价转变

国土空间规划的“双评价”重点是对地上空间适宜性进行评价,但对地下空间开发利用的适宜性评价相对薄弱。目前,学界对于地下空间开发利用的评价主要为容量评价、质量评价、开发潜力评价、开发利用适宜性及效益评价等[17],构建了较为完整的评价方法[18-21]。但在实际操作中,除重点项目因精细化建设需求必须进行三维评价外,其他的评价仅依靠有限的调查数据信息,根本原因在于地下空间是肉眼所不能及的空间范围,具有较强的隐蔽性。我国大部分城市尚未开展地下空间资源的系统性调查,或者调查范围未实现全覆盖,调查精度不统一,加之部门之间数据共享不足、统计口径和标准差异,导致难以完全摸清地下空间信息[22]。以城市发展水平较高的江苏省为例,仅13个地级市城区和少部分县(市)域完成了地下空间地质调查,不完整的调查数据信息制约了空间规划的精度[3]44。而地下空间开发具有较强的工程复杂性和不可逆性,应在对地质结构、工程地质、岩土体特性、地下水类型、地质灾害等翔实调查的基础上进行科学评价,才能有效消除安全风险,促进地下空间的科学可持续开发利用。

以往的地下空间资源评价多以服务地下空间开发利用为主要导向,囿于基础资料的缺失,重点以中心城区作为评价对象,评价的广度和深度难以满足新时代地下空间用途管制和安全开发利用的需要。应充分体现“统筹地上地下空间综合利用”的要求,开展地下空间规划资源综合评价,并以翔实的地下空间调查数据为基础、以全域地下空间资源为对象,体现不同空间层次评价导向差异及分层、分区、分类的管控引导要求。

1.4 规划实施向有效传导转变

赵毅等[23]认为国土空间规划体系中总体规划对专项规划传导极为重要和复杂,张郑军等[10]613-614结合国土空间规划体系,探索了地下交通空间规划的技术框架;石晓冬等[24]探索了国土空间规划背景下各类地下功能设施系统布局的关系,提出地下空间功能耦合的发展模式。上述研究从某一角度探讨了国土空间规划体系下地下空间的规划方法,从满足国土空间规划精准管控的要求来看,还需对规划的传导体系、传导方法进行系统探索。

由于地下空间专项规划与综合交通、综合管廊等各类涉及地下空间利用的相关专项规划的核心内容和要素管控方式存在差异,各规划之间一定程度上存在衔接不充分甚至“打架”的现象。同时,地下空间专项规划与详细规划的衔接不够紧密,导致专项规划的核心内容和管控要素无法通过详细规划有效传导至实施管理,出现编管脱节的情形。《若干意见》明确提出“国土空间总体规划是详细规划的依据、相关专项规划的基础;相关专项规划要相互协同,并与详细规划做好衔接”。要做到有效协同、精准衔接,关键在于总体规划、详细规划和专项规划的内容在不同空间层次上的衔接和传导。

2 地下空间规划体系的构建思路

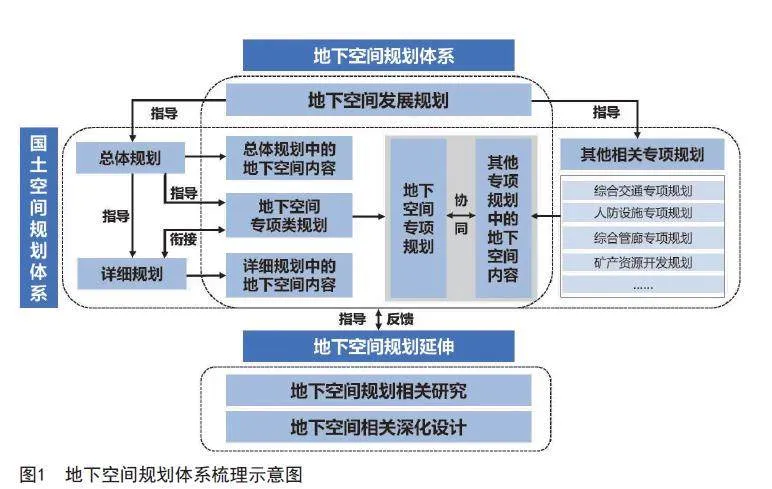

2.1 纵向“1+3”规划层次

根据《中共中央 国务院关于统一规划体系更好发挥国家发展规划战略导向作用的意见》(中发〔2018〕44号),更好发挥发展规划对空间规划、区域规划等的导向作用,结合《若干意见》提出的“五级三类”规划体系要求,纵向上形成发展规划与空间规划相衔接的地下空间“1+3”规划层次。其中,“1”是指地下空间发展规划,“3”是指国土空间规划体系的总体规划中的地下空间内容、详细规划中的地下空间内容和地下空间专项类规划等3种类型。

2.2 横向“1+N”规划层次

地下空间专项类规划是涉及地下空间的相关专项规划的集合,横向上形成“1+N”的地下空间规划层次,其中“1”是指地下空间专项规划,“N”是指其他专项规划中的地下空间内容。地下空间专项规划不是按照某一专业类型或方向设立,而是协同综合交通、市政管廊(线)、公共服务、人防工程、物流仓储、矿产资源开发等多个专项规划的地下空间内容的“综合性”规划,并依据总体规划、衔接详细规划、结合地上功能和空间结构布局,对涉及地下空间的相关专项规划进行系统集成、衔接协同和反馈优化。

2.3 规划延伸作为有益补充

根据需要开展地下空间规划研究或深化设计,作为地下空间规划体系的有益补充。地下空间规划研究既可以是对地下空间发展战略和发展方向的研究,也可针对地下空间某一特定问题进行深化研究,为地下空间规划编制提供支撑。地下空间详细设计为地下空间规划提供深化方案,保障地下空间规划的可实施性,相应成果也可反馈至地下空间规划。

通过上述涉及地下空间的不同层次规划的纵横融合和规划延伸,形成纵向“1+3”、横向“1+N”的地下空间规划体系(见图1)。在整个规划体系中,地下空间专项规划因其系统性、全面性、专业性和前瞻性,发挥了承上启下、衔接各方的核心和纽带作用,因此需要深入研究其规划编制内容、深度和重点,以支撑其发挥中枢作用。

3 不同层次地下空间规划的内容要点

3.1 地下空间发展规划

地下空间发展规划是地下空间开发利用的顶层设计,是谋篇布局和战略引领的规划,是指导地下空间开发利用规划、建设和管理的重要依据。应紧密结合国家、省(直辖市、自治区)的发展战略和倡导方向,充分考虑城市的现实基础、特点特色、功能定位、目标愿景等因素,明确5年甚至更长时期地下空间发展的目标和任务,提出保障规划实施的重点措施。

3.2 国土空间总体规划中的地下空间规划内容

国土空间总体规划中的地下空间规划内容以地下空间发展规划为依据,为国土空间规划中的专项类地下空间规划和详细规划中的地下空间规划内容提供指导。一是要深化地下空间发展规划确定的目标、战略和方向性的内容,尤其在空间利用上应提出明确的规划原则和空间安排。二是在统筹好界内与界外(城镇开发边界)、地上与地下、保护与开发、浅层与深层、近期与远期等关系的基础上,提出开发利用地下空间的引导规模、空间布局、分区分层开发策略等内容。三是提出重大地下空间设施的布局安排。四是对矿产资源勘查开采与保护、地下储能储气利用等提出规划安排。

3.3 地下空间专项规划

为更好适应新时期国土空间规划全域管控的要求,充分考虑地下空间开发利用的阶段性和差异性,应以全域(市县域)为视角、中心城区为重点、城市重点地区为关键,从“全域、中心城区、重点地区”3个空间层次形成地下空间专项规划的编制框架和主体内容。地下空间专项规划的核心内容主要包括地下空间资源评价、分区管控、需求分析、空间结构、各类地下设施布局、综合防灾及生态环境要求等内容。由于规划重点、规划深度的差异性,不同空间层次根据实际需要可以适当增减有关内容。

(1)全域层面侧重战略性和约束性。在全域(市县域)层面:首先,地下空间资源适宜性评价是工作基础,为地下空间开发利用规划分区的划定提供重要依据;其次,在落实上位规划提出的发展目标、规模的基础上,预测开发边界内外不同板块、不同类型地下空间开发利用的总体规模,并对地下交通、地下市政、地下公共空间、地下物流仓储、地下矿洞等各类设施的布局提出原则要求;最后,还应对全域地下空间综合防灾、生态环境保护等提出总体要求。全域层面无需明确竖向分层开发引导、各类设施的具体布局,可通过相关设施的专项规划或者具体项目设计予以解决。

(2)中心城区层面侧重协调性和系统性。在中心城区层面:一是在适宜性评价的基础上进行开发价值评价,从制约和促进正反两个方面共同引导地下空间科学开发利用;二是在现状规模的基础上,结合中心城区新增用地和更新用地规模,根据不同用地性质的地下空间开发强度,科学预测中心城区地下空间开发规模;三是落实上位规划对中心城区地下空间开发利用提出的空间布局、分区分层和重大设施布局等内容,并引导和协同地下交通、地下市政、地下公共空间、地下物流仓储等各类设施的具体布局,对城市更新重点地区的地下空间开发利用做出规划引导;四是针对中心城区不同分区、不同类型地下空间,落实并细化全域层面提出的综合防灾、生态环境保护的总体要求。

(3)重点地区层面侧重精准性和特色性。在重点地区层面:首先将地下空间资源适宜性评价和开发价值评价深化至立体空间;其次,结合城市中心区、交通枢纽地区、轨道交通站点周边地区等城市重点地区的区位差异、功能差异、交通支撑差异等因素,以地上地下一体化开发为原则,对地下空间开发利用的范围、定位、强度(规模)、各类设施具体布局及其连通体系等方面进行引导;再次,根据空间布局提出综合防灾、生态环境保护的具体要求;最后,根据开发需要,还可对地下空间的色彩、环境等要素提出引导策略(见图2)。

3.4 国土空间详细规划中的地下空间规划内容

详细规划是规划管理最直接的操作抓手,落实地下空间发展规划和国土空间总体规划的强制性内容,衔接地下空间专项类规划。一是根据地下空间资源条件、地面建设状况等评价地下空间开发潜力,深化细化地下空间开发利用分区,划定地下空间禁止建设区、限制建设区、重点建设区、一般建设区,保障地下空间资源开发利用的战略性、前瞻性与长效性;二是提出地下空间管控要求,统筹地上地下空间规划,明确地下交通设施、地下公用设施、地下防灾设施、地下公共服务设施、地下物流设施等的位置、开发深度、建设规模,以及连通、避让等通则规定;三是对地下轨道交通站点、中心区等重点地区的地下空间开发利用进行深化指引,以构建互连互通、上下协调的地下公共空间系统为目的,深化重点地区地下空间分层建设的控制范围、功能、规模、标高和交通组织等内容,提升地下公共空间的环境品质。

4 地下空间规划关键技术方法

4.1 地下空间资源综合评价方法

地下空间资源综合评价能够科学引导地下空间开发利用、有效保障城市安全、不断提升城市韧性,是地下空间规划编制、开发利用的基础,而完整的地质调查又是准确发现安全隐患、进行地下空间资源综合评价的前提。目前,大部分城市并未开展系统的地下空间地质调查,为提升地下空间规划、建设和管理水平,有条件的城市可以逐步开展全域(市县域)地下空间开发利用状况和地质调查,查清现有地下建(构)筑物的位置、范围、用途、权属、建造时间等基本信息,以及地下工程地质、岩土体特性、地下水类型、地质灾害等基本情况。考虑到使用精度和调查成本,全域和中心城区的调查方法、结果精度可有所差异。

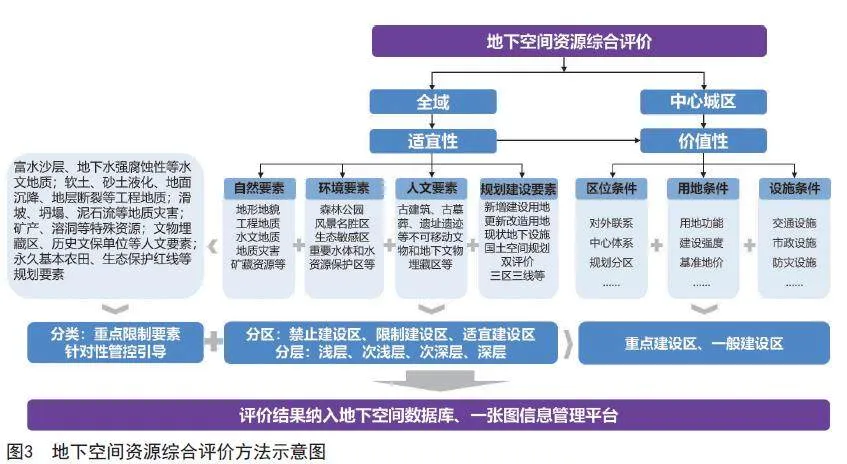

地下空间资源综合评价应实现多元目标,体现“分向、分层、分区、分类”的原则。分向即体现差异化导向,在全域层面以适宜性评价为导向,在中心城区层面以开发价值评价为导向,形成地下空间资源“双评价”;分层则是适应地下空间分层利用、产权分层获取的发展趋势,在三维地质调查信息逐步完善的条件下,提出分层评价结论,为地下空间分层利用提供科学依据;分区是在全域通过适宜性评价划定地下空间禁止建设区、限制建设区和适宜建设区的基础上,中心城区通过开发价值评价,在适宜建设区中进一步明确不同开发利用水平的重点建设区;分类则是地下空间开发利用中对不同限制要素提出针对性管控措施。因此,地下空间资源综合评价中的适宜性评价主要考虑自然要素、环境要素、人文要素和规划建设要素,价值性评价主要根据区位条件、用地条件和设施条件,以此构建系统评价体系(见图3)。

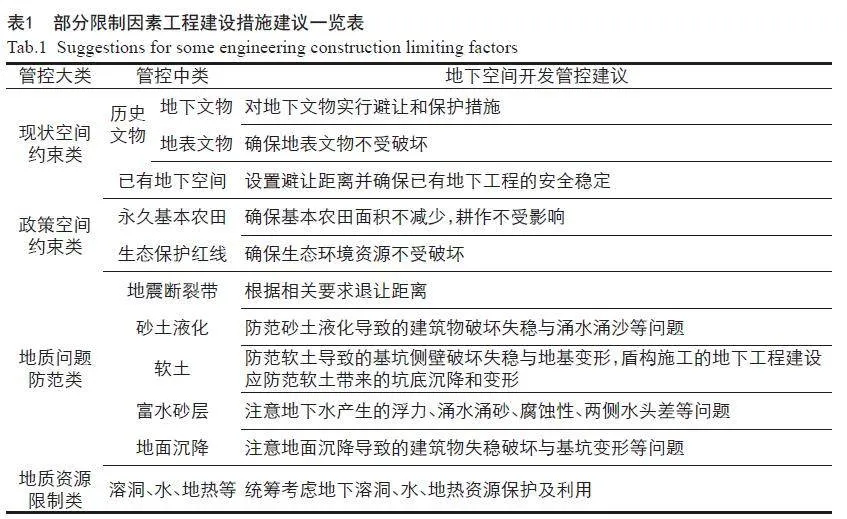

将地下空间资源综合评价所形成的分层分区和分类结果纳入国土空间规划“一张图”信息系统,与国土空间规划“双评价”形成地上地下一体化的三维评价体系,为地下空间规划、审批、开发提供基础参考,精准辅助决策。在实际地下空间开发过程中,会遇到各种限制因素,如果综合评价滞后,在施工中可能产生各种各样的突发工程问题。因此,前置性的地下资源综合评价应准确预判可能出现的情况,并提前制定相关管控措施以有效防范安全风险。如建设项目涉及禁止建设区时,应提出避让方案;若确实不可避让,可利用分层评价结果调整开发深度。又如建设项目若涉及限制建设区,则应根据限制因素的类型提出针对性的工程措施(见表1)。

4.2 地下空间规划实施传导方法

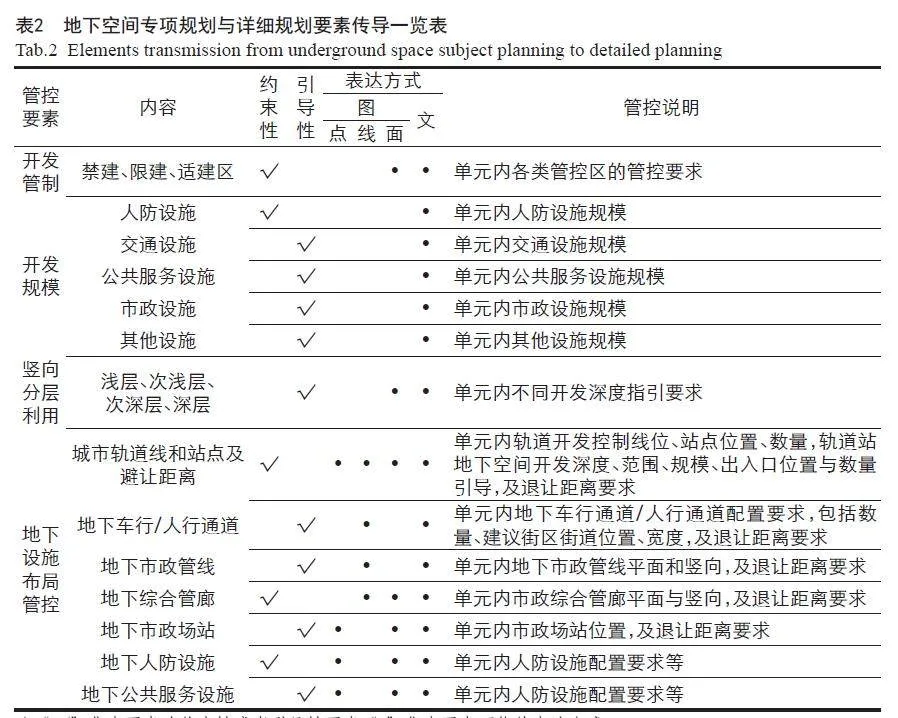

规划实施传导是有效落实各层次规划要求、切实指导建设实施的根本保证,地下空间规划实施传导主要包括总体规划对详细规划、专项规划的指导,地下空间专项规划与其他涉及地下空间专项规划的相互协同,专项规划与详细规划的衔接。考虑到地下空间专项规划的系统思维、专业视角、空间层次、内容涵盖度,以及在规划体系中的独特地位,本文重点阐述地下空间专项规划实施传导。

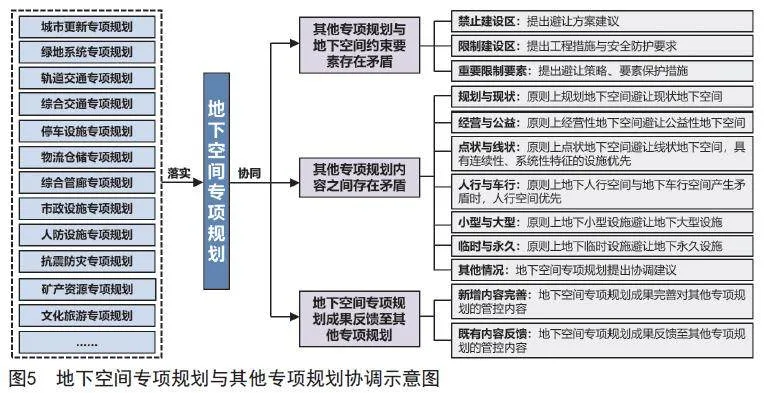

传导的层次包括市域、中心城区、重点地区3个层次。市域管控内容落实至村庄规划及城镇开发边界内的详细规划,中心城区管控内容落实至中心城区单元层次的详细规划,重点地区管控内容落实至街区层面的详细规划(见图4)。

(1)落实总体规划。根据城市规模、轨道交通建设等实际情况和发展需求,地下空间专项规划以总体规划为依据,落实总体规划确定的规划目标、开发规模、重点区域和分层分区等;结合用地建设状况、用地性质、设施布局,细化不同类型地下空间的发展规模,深化地下交通、地下市政、地下公共空间、地下物流仓储等各类设施的协同布局。

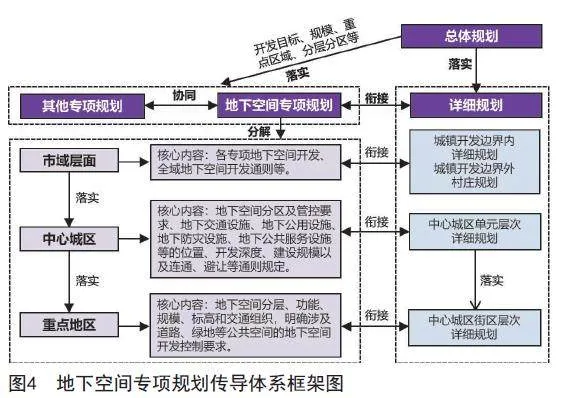

(2)协同各类专项规划。发挥地下空间规划的统筹、协调和引领作用,做好与交通、人防工程、综合管廊、矿产开发等其他涉及地下空间开发利用的专项规划的协同,充分考虑地下空间资源综合评价中的约束要素,发现、分析和协调各类专项规划在地下空间利用上的矛盾,并通过地下空间专项规划的统筹协同,为其他专项规划提供更优化和可行的方案(见图5)。

(3)衔接详细规划。加强地下空间专项规划对详细规划的传导,以详细规划单元为对象(见图6),地下空间专项规划将管控要求通过地下空间图则进行传导,核心内容应包括开发管制、开发规模、竖向分层利用和地下设施布局、地下空间连通要求等管控内容(见表2)。

5 结语

地下空间作为国土空间的重要组成部分,其开发利用涉及多类型、多专业、多部门、多环节,具有复杂性、专业性、不可逆性等特征。建立符合中国国情和时代特征的地下空间规划体系,明确各层次地下空间规划的内容要点,研究地下空间规划关键技术方法,是科学开发利用地下空间的迫切需求和重要保障。在规划体系上,应融合发展规划和空间规划,建立纵向“1+3”、横向“1+N”的地下空间规划体系。在规划内容上,各层次地下空间规划应各司其职、突出重点,以“全域(市县域)为视角、中心城区为重点、城市重点地区为关键”,形成地下空间规划编制框架和主体内容;在技术方法上,紧抓规划的前端资源评价和后端规划实施两个环节,深入探索地下空间规划的安全高效利用和精准传导方法,科学指导地下空间资源的合理有序利用。

当然,我国幅员辽阔、城市众多,不同城市的地质条件、城市规模、发展阶段、市场需求等差异较大,在地下空间规划实践中,要坚持绿色发展、生态建设、安全为要,注重因地制宜、因时制宜,以科学合理的地下空间规划引导地下空间的高质量发展和利用。

参考文献 References

[1]吴克捷,陈钦,高超. 北京存量地下空间更新规划思考[J]. 北京规划建设,2021(4):36-38.

WU Kejie, CHEN Qin, GAO Chao. Reflection on the renewal planning of existing underground space in Beijing[J]. Beijing Planning and Construction, 2021(4): 36-38.

[2]任锟,陈志龙. 基于中国知网的地下空间规划文献可视化分析[C]//面向高质量发展的空间治理——高质量发中国城市规划年会论文集. 北京:中国建筑工业出版社,2021:11.

REN Kun, CHEN Zhilong. Visualization analysis of underground space planning literature based on China National Knowledge Infrastructure[C]//Space governance for high-quality development: proceedings of the 2021 China Annual National Planning Conference. Beijing: China Architecture & Building Press, 2021: 11.

[3]姜杉钰,余星涤. 面向复合国土空间的规划关键问题探讨[J]. 上海国土资源,2022,43(3):43-48.

JIANG Shanyu, YU Xingdi. Discussion on the planning idea of overall utilization of space resources in compound territory[J]. Shanghai Land & Resources, 2022, 43(3): 43-48.

[4]庄少勤. 新时代的空间规划逻辑[J]. 中国土地,2019(1):4-8.

ZHUANG Shaoqin. Spatial planning logic in the new era[J]. China Land, 2019(1): 4-8.

[5]余云州,王朝宇,陈川. 新时代省级国土空间规划的特性与构建——基于广东省的实践探索[J]. 城市规划,2020,44(11):23-29,37.

YU Yunzhou, WANG Zhaoyu, CHEN Chuan. Characteristics and establishment of territorial and spatial planning at the provincial level in the new era: a provincial exploration in Guangdong Province[J]. City Planning Review, 2020, 44(11): 23-29, 37.

[6]刘超,赵竹君,李海梅. 国土空间规划体系下城市地下空间规划的再认识[J]. 城市发展研究,2022,29(1):48-53.

LIU Chao, ZHAO Zhujun, LI Haimei. Re-understand urban underground spaces planning in the spatial system[J]. Urban Development Studies, 2022, 29(1): 48-53.

[7]赵怡婷,吴克捷,石晓冬. 国土空间规划体系下的地下空间规划管控方法探索——以北京城市副中心地下空间规划管控为例[J]. 隧道建设(中英文),2022,42(2):313-319.

ZHAO Yiting, WU Kejie, SHI Xiaodong. Underground space planning control methods under territorial space planning system: a case study of Beijing sub-city center project[J]. Tunnel Construction, 2022, 42(2): 313-319.

[8]吴克捷,赵怡婷,石晓冬. 国土空间规划体系下地下空间规划编制研究[J]. 隧道建设(中英文),2020,40(12):1683-1690.

WU Kejie, ZHAO Yiting, SHI Xiaodong. Research on underground space planning compiling under territory spatial planning system[J]. Tunnel Construction, 2020, 40(12): 1683-1690.

[9]曹华娟,黄富民,邵咪. 国土空间规划体系中的地下空间规划探索[C]//面向高质量发展的空间治理——2021中国城市规划年会论文集. 北京:中国建筑工业出版社,2021:9.

CAO Huajuan, HUANG Fumin, SHAO Mi. Exploration of underground space planning in the national spatial planning system[C]//Space governance for high-quality development: proceedings of the 2021 China Annual National Planning Conference. Beijing: China Architecture & Building Press,2021: 9.

[10]张正军,邓琪,邓娜. 国土空间规划背景下的地下空间交通规划实践——以深圳为例[C]//交通治理与空间重塑——治理与空年中国城市交通规划年会论文集. 北京:中国建筑工业出版社,2020:609-618.

ZHANG Zhengjun, DENG Qi, DENG Na. Underground space transportation planning practice under the background of spatial planning: taking Shenzhen as an example[C]//Traffic governance and spatial reshaping: proceedings of the 2020 China Urban Transport Planning Annual Conference. Beijing: China Architecture & Building Press, 2020: 609-618.

[11]于文悫,顾新. 立体城市规划理念和实现路径探索——《城市总体规划改革与创新》地下空间规划问题研究[J]. 地下空间与工程学报,2015,11(1):1-9.

YU Wenque, GU Xin. The idea and practice of three dimensional city planning[J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering, 2015, 11(1): 1-9.

[12]邹昕争. 防灾韧性城市理念下地下空间总体规划布局方法研究——以张家口市主城区为例K+oWr6b3zPUKqY5H44A7hw==[D]. 北京:北京建筑大学,2020.

ZOU Xinzheng. A study of layout method of the master plan of underground space from resilient city concept—take Zhangjiakou City as an example[D]. Beijing: Beijing University of Civil Engineering and Architecture, 2020.

[13]赵毅,赵雷,葛大永,等. 江苏城市地下空间开发利用规划编制策略[J]. 规划师,2017,33(s2):106-110.

ZHAO Yi, ZHAO Lei, GE Dayong, et al. Urban underground space exploitation planning, Jiangsu[J]. Planners, 2017, 33(s2): 106-110.

[14]赵毅. 控制性详细规划层面地下空间规划内容研究[J]. 上海城市规划,2015(3):110-115.

ZHAO Yi. The discuss on urban underground space planning in the regulatory planning[J]. Shanghai Urban Planning Review, 2015(3): 110-115.

[15]沈雷洪. 城市地下空间控规体系与编制探讨[J]. 城市规划,2016,40(7):19-25.

SHEN Leihong. A study on the regulatory detailed plan system and the plan formulation of urban underground space[J]. City Planning Review, 2016, 40(7): 19-25.

[16]雷洪犇. 超大城市综合管廊专项规划编制方法探索——以广州市综合管廊专项规划为例[J]. 给水排水,2018,44(4):119-124.

LEI Hongben. Specific planning methods for utility tunnel in megacity: a case study of Guangzhou, Guangdong Province[J]. Water & Wastewater Engineering, 2018, 44(4): 119-124.

[17]童林旭,祝文君. 城市地下空间资源评估与开发利用规划[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2009.

TONG Linxu, ZHU Wenjun. Evaluation and development planning of urban underground space resources[J]. Beijing: China Architecture & Building Press, 2009.

[18]柳昆,彭建,彭芳乐. 地下空间资源开发利用适宜性评价模型[J]. 地下空间与工程学报,2011,7(2):219-231.

LIU Kun, PENG Jian, PENG Fangle. Evaluation model for the suitability of underground space resources exploitation and utilization[J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering, 2011, 7(2): 219-231.

[19]罗跃春,童佳荣,廖海斌,等. 地下空间资源价值评估方法及影响因素分析[J]. 低碳世界,2021,11(10):187-188.

LUO Yuechun, TONG Jiarong, LIAO Haibin, et al. Evaluation methods and influencing factors analysis of underground space resource value[J]. Low Carbon World, 2021, 11(10): 187-188.

[20]王海刚,贾三满,杨艳,等. 基于GIS的城市地下空间资源综合质量评估研究[J]. 上海国土资源,2011,32(1):59-62,77.

WANG Haigang, JIA Sanman, YANG Yan, et al. Research on comprehensive quality assessment of urban underground space resources based on GIS[J]. Shanghai Land & Resources, 2011, 32(1): 59-62, 77.

[21]刘婷,王寒梅,史玉金,等. 特大型城市地下空间资源承载能力评价方法探索——以上海市为例[J]. 地质通报,2021,40(10):1609-1616.

LIU Ting, WANG Hanmei, SHI Yujin, et al. Exploration on evaluation method of underground space resources carrying capacity of megacity: a case study of Shanghai[J]. Geological Bulletin of China, 2021, 40(10): 1609-1616.

[22]孙晓玲,韦宝玺. 加强城市地下空间资源管理的思考[J]. 中国国土资源经济,2017,30(4):26-29.

SUN Xiaoling, WEI Baoxi. Reflections on strengthening the management of urban underground space resources[J]. Natural Resource Economics of China, 2017, 30(4): 26-29.

[23]赵毅,郑俊,徐辰,等. 县级国土空间总体规划编制关键问题[J]. 城市规划学刊,2022(2):54-61.

ZHAO Yi, ZHENG Jun, XU Chen, et al. Key issues in the making of county-level territorial spatial master plans[J]. Urban Planning Forum, 2022(2): 54-61.

[24]石晓冬,赵怡婷,吴克捷. 生态文明时代超大城市地下空间科学规划方法探索——以北京城市地下空间规划建设为例[J]. 隧道建设(中英文),2020,40(5):611-620.

SHI Xiaodong, ZHAO Yiting, WU Kejie. Research on scientific planning methods of underground space in megacities in era of ecological civilization: a case study of Beijing City underground space development[J]. Tunnel Construction, 2020, 40(5): 611-620.

基金项目:江苏自然资源智库(国土资源研究中心)2022年度开放合作课题“国土空间规划语境下地下空间专项规划编制内容与关键方法研究”(编号ZK22012-1)资助。