滨水区与腹地联动发展策略研究

摘 要 滨水区是城市建成环境的稀缺资源,也是市民重要的公共活动空间。作为上海标志性滨水空间,黄浦江已成为上海国际大都市核心功能的重要空间载体。以黄浦江东岸为研究对象,分析发现,东岸公共空间活力和可达性有待提升,与腹地联系还需加强。据此,从滨水区与腹地联动发展角度提出交通联动、空间联动、功能联动和管理联动等策略,以提升滨江的可达性,推进滨江公共空间向腹地延伸,促进休闲娱乐与文化、体育、科创等功能融合发展,实现共建共享共治。

关 键 词 滨水区;腹地;公共空间;联动发展;黄浦江东岸

文章编号 1673-8985(2024)04-0070-08 中图分类号 TU984 文献标志码 A DOI 10.11982/j.supr.20240410

0 引言

滨水区具有得天独厚的景观优势和人文积淀,是城市建成环境的稀缺资源,也是市民重要的公共活动空间。20世纪60年代,北美兴起了城市滨水区重建运动,随后逐渐蔓延至欧洲和全球。从既有实践看,滨水区改造可以分为商务中心再造、文化设施建设、生活居住建设等不同类型[1],注重历史建筑保护、娱乐设施建设和用地功能重组[2]44,以提升滨水公共空间活力。滨水区再开发不仅仅是物质层面的开发,还涉及经济、社会和政治等方方面面内容,交织着政府、开发商和市民等不同利益主体的博弈,以实现经济效益和社会效益的平衡[3]。从空间演变而言,滨水区复兴主要是从生产型经济向服务型经济转型,由单一用地向多元用地转变[4]。

我国20世纪八九十年代开始注重滨水区的规划建设和研究,近年来主要从公共空间、生态景观、历史文化、工业遗产等不同视角探讨滨水区更新策略。例如,杨伊萌[5]围绕系统化、多角度的综合规划策略,从市民需求、控规和建设实施等方面提出黄浦江东岸滨江公共空间的更新策略。奚文沁等[6]从多元功能导入、文化传承、公共开放贯通等方面建构滨水区城市设计管控和引导体系。李贵臣等[7]提出生态修复、景观重塑和游憩功能三位一体的滨水开敞空间设计理念。杨丹[8]以西岸文化走廊为例,剖析了滨水区的文化规划实践。张环宙等[9]以杭州运河拱宸桥西为例,李华治[10]以杨浦滨江杨树浦电厂为例,探讨滨水区工业遗产保护和利用策略。

此外,部分研究借助多维数据对滨水区公共空间活力和开放性等内容展开评估。例如,王伟强等[11]49利用影像图、人口和设施等多维数据,从时间和空间维度、整体和重点区段等不同层面评价黄浦江公共空间活力,识别积极地带和消极地带,为新一轮滨水区更新提出建议。韩咏淳等[12]从“量”和“质”两方面选取路网、设施、开发强度、绿地等指标构建评价体系,评估了广州珠江滨水区活力的时空特征。王祝根等[13]根据路网系统整合度、轨道交通覆盖度、城市功能混合度等指标,综合评价了上海滨江核心区的空间开放性。钱芳等[14]从形态、功能、交通、景观、空间等多维度构建指标体系,评估了大连黑石礁—星海湾滨海区空间开放性。

整体而言,当前对滨水区的研究集中在国内外案例经验总结,滨水区品质提升、公共空间更新和城市设计等内容,而对滨水区与腹地的联动发展研究还相对较少。

黄浦江沿岸是上海的标志性滨水空间,也是城市发展的核心区域。2017年,黄浦江两岸45 km滨江岸线全线贯通向公众开放,实现还江于民。2019年《黄浦江沿岸地区建设规划(2018—2035)》和《苏州河沿岸地区建设规划(2018—2035)》获批,规划提出实施创新活力、休闲网络、美丽水岸、蓝绿轴带和旅游品牌5大行动计划,将“一江一河”打造为具有全球影响力的世界级滨水区[15]。黄浦江两岸功能品质显著提升,由昔日的“工业锈带”逐渐转型为充满活力的“生活秀带”,成为上海国际大都市核心功能的重要空间载体。

对标世界级滨水区的更高标准,黄浦江两岸发展不能局限于滨水公共空间,有必要强化滨水和腹地的联系,实现滨水和腹地整体功能提升。基于此,本文以黄浦江东岸为例,在界定滨水区与腹地范围基础上,从功能布局、公共空间、可达性、垂江通道等角度评估黄浦江东岸发展存在的问题,并从滨水区与腹地联动发展视角提出发展策略,以期为滨水区品质完善和功能升级提供参考。

1 滨水区与腹地范围界定

1.1 滨水区发展历程

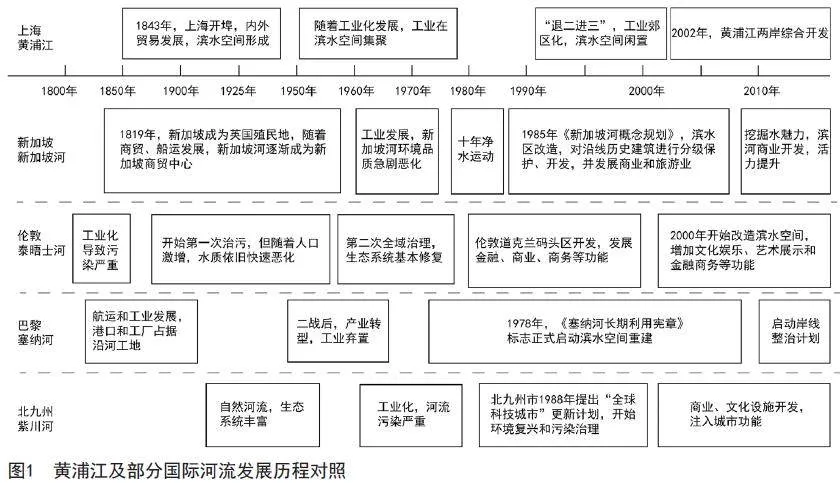

纵观国内外主要滨水区,基本都经历了繁荣、衰落、弃置、复兴的曲折历程[2]42-43。前工业化时期,滨水区以生活用水、灌溉及航运等功能为主。工业化时期,工厂、码头和仓库在滨水区大量集聚,滨水区成为城市的生产和交通核心。后工业化时期,随着产业结构转型,工业企业由滨水区迁往郊区,滨水区由于过度开发导致生态环境恶化,呈逐渐衰落状态。自20世纪六七十年代开始,随着人文价值回归,国际上兴起了滨水区复兴潮流,例如巴黎在1978年制定《塞纳河长期利用宪章》,开始滨水空间重建;伦敦在1981年开始了泰晤士河道克兰码头区的开发;新加坡在1985年发布《新加坡河概念规划》开始滨水区改造。滨水区复兴注重规划引导和制度保障,充分发挥政府、市场和公众的力量,注入休闲、娱乐、文化、商业等多种功能,使之逐渐成为功能复合、充满活力的市民公共空间。

与国际滨水区类似,黄浦江两岸也经历了兴起、繁荣、衰落和复兴的过程[16]。1843年上海开埠以来,内外贸易发展使滨水空间逐渐形成;中华人民共和国成立后,随着工业化发展,工业逐渐在滨水空间集聚;20世纪90年代以来,随着“退二进三”和工业郊区化,滨水空间逐渐被闲置。2002年,上海市政府启动黄浦江两岸综合开发,标志着滨水空间更新改造正式开始。目前,黄浦江核心段(杨浦大桥—徐浦大桥)已全部贯通并向公众开放,同时不断完善空间品质,向世界级滨水区迈进(见图1)。

1.2 滨水区和腹地范围

滨水区通常是城市中陆域与水域相连的一定区域的总称,泛指毗邻河流、湖泊和海洋等水体区域的城市空间[17],一般由水域、水际线、陆域3个部分组成[2]41,主要包括水域、滨水广场、公园、步道等开敞空间。也有部分学者提出心理学意义的滨水区概念,即感觉上与水域相关联的地区都可界定为滨水区[18]。具体范围可根据实际开发项目来确定,道格拉斯所著的《城市滨水开发》[19]提出,“在大多数场合,滨水区域陆域一侧的范围界限是与地形条件、铁路、道路等物理障碍相一致的”。本文参考《上海市黄浦江苏州河滨水公共空间条例》,将黄浦江东岸滨水区界定为岸线至第一条市政道路之间及其向水域、腹地适当延伸,对社会公众开放,具有游览观光、文化传播、运动健身、休憩娱乐等公共活动功能的空间,也即滨水公共空间。

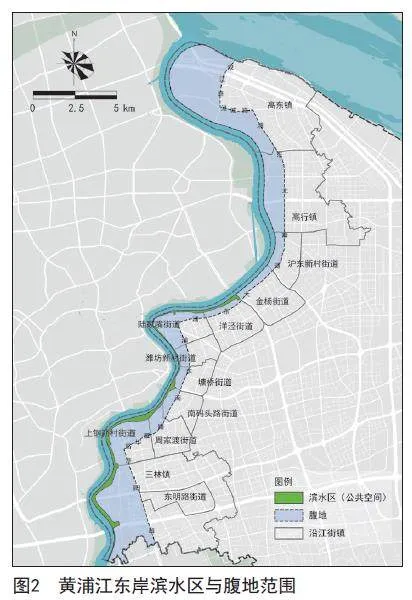

滨水区腹地通常是由岸线向陆地延伸一定长度所包含的范围,具体可结合用地性质、沿岸既有风貌区、特定的地理阻隔等因素综合确定。基于此,本文将黄浦江东岸腹地范围界定为岸线至沿江第一条主干道之间的区域,即北起长江口、南至浦东—闵行区界、东沿双江路—港城路—浦东北路—浦东大道—浦东南路—耀华路—济阳路、西至黄浦江,面积约47 km²(见图2)。

2 黄浦江东岸发展现状与问题

2.1 核心功能集聚,部分区段特色不够明显

黄浦江东岸目前已形成多个特色功能节点,集聚金融、贸易、总部、文化等多种功能。陆家嘴以金融、总部等功能为主,是国内“经济密度最高、基础设施最完备、人才资源最丰富、市场交易最活跃”的国际化金融城,与外滩、北外滩构成黄浦江的一个“黄金三角”;世博和前滩地区以文化艺术、总部、商业商办、体育休闲等功能为主,逐渐成为上海重要的中央活动区和世界会客厅,与徐汇滨江构成黄浦江另一个“黄金三角”;三林地区是浦东“金色中环发展带”的重要节点,未来以生态休闲等功能为主。黄浦江东岸核心功能集聚效应初显,初步形成高端产业集聚带。

与此同时,仍有部分区段特色不够鲜明,未来发展方向不够清晰。例如:位于世博和陆家嘴中间的老白渡地区以居住功能为主,区段功能单一;杨浦大桥以北岸线尚未贯通,仍以工业市政岸线为主,其中沪东船厂规划定位为全球城市中心科创水岸,但属于战略留白区,有待进一步研究;居家桥路以西和高桥港地区未来功能定位尚不明确。

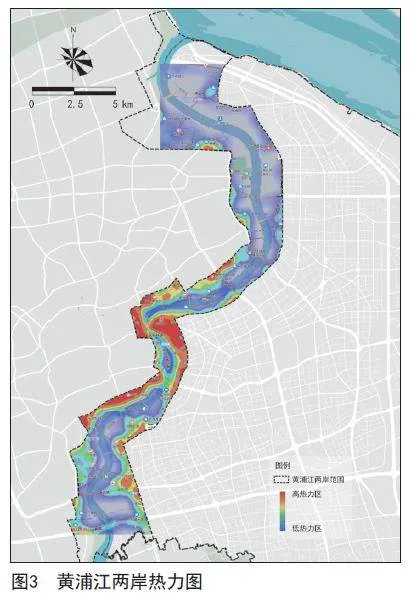

从黄浦江东岸和西岸对比来看(见图3),东岸高热度区域主要集中在陆家嘴,并向南蔓延至内环附近,以及世博前滩地铁站周围,其他地区热度不高;西岸高热度区由北外滩到外滩并蔓延至徐汇滨江,空间上更为连续。换言之,东岸更多是点状的功能节点,存在部分“洼地”,而西岸已基本绵延成片。

2.2 公共空间活力有待提升

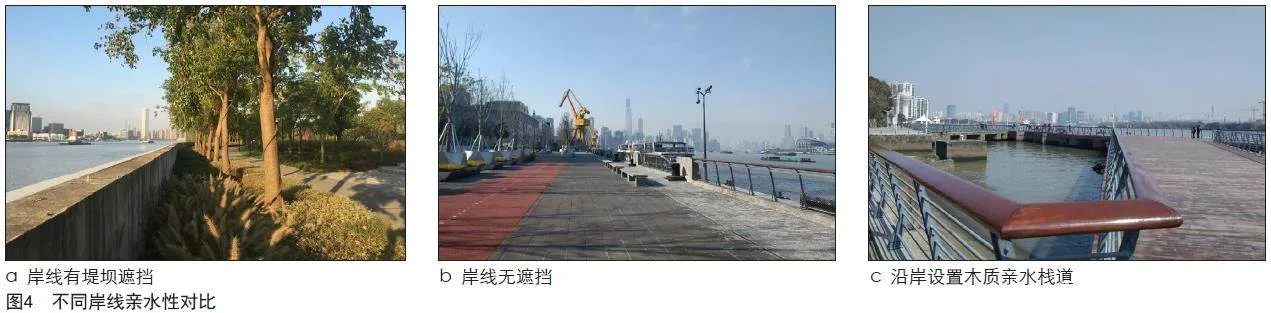

一是亲水性有待提升。滨水区的吸引力主要来自水,人与水面视觉遮挡越少,与水面距离越近,亲水性更好,对市民吸引力越强。目前,东岸少数区段存在绿化或堤坝遮挡(见图4a),大多数区段仅限于可以“看水”(见图4b),导致人与水距离偏远,亲水性一般。相比而言,徐汇滨江的木质亲水栈道(见图4c)和杨浦滨江人造瀑布营造出的“人在水中游”,强化了人与水的互动,进一步拉近人与水的距离。

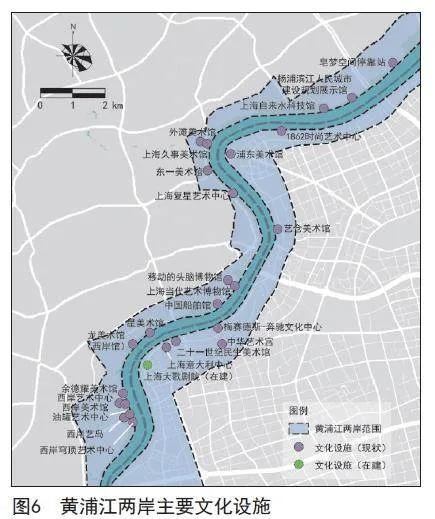

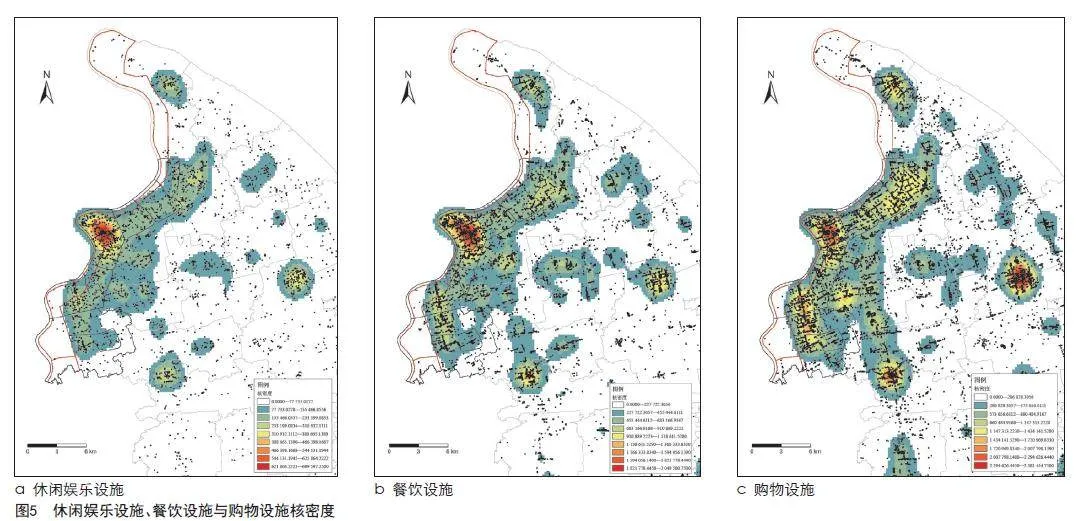

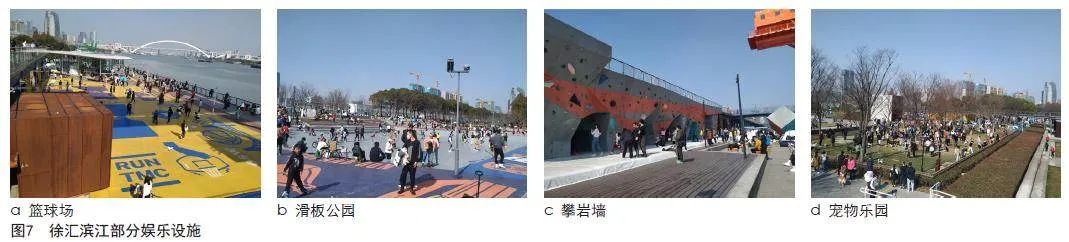

二是设施布局和类型不够完善。一方面,设施总量不足,空间布局不均。休闲娱乐设施、餐饮设施、购物设施等主要集中在陆家嘴和世博—前滩等部分区段(见图5),其余区段较为缺乏,尤其是在滨江公共空间,仅陆家嘴区段有商业设施,其余区段以观光休闲为主,商业设施缺乏,仅有自动售货机提供少量零食及饮料,难以满足游客需求。文化设施方面(见图6),东岸文化设施仍是点状分布,较为稀疏,难以产生集聚效应;而西岸文化设施高度密集,部分节点已形成文化高地,对游客吸引力更强。另一方面,公共设施配置还难以满足不同年龄段和不同群体需求。儿童游玩设施主要分布在前滩及其南延伸段,服务范围有限;老年活动设施以座椅类休憩设施为主,缺乏健身锻炼设施;成人活动设施以跑步骑行道为主,缺乏小型运动场地。对比而言,徐汇滨江设置了篮球场、滑板公园、攀岩墙、宠物乐园(见图7),可满足各年龄段不同游客需求,因此吸引了大量游客前往。

2.3 腹地前往滨江不够便捷

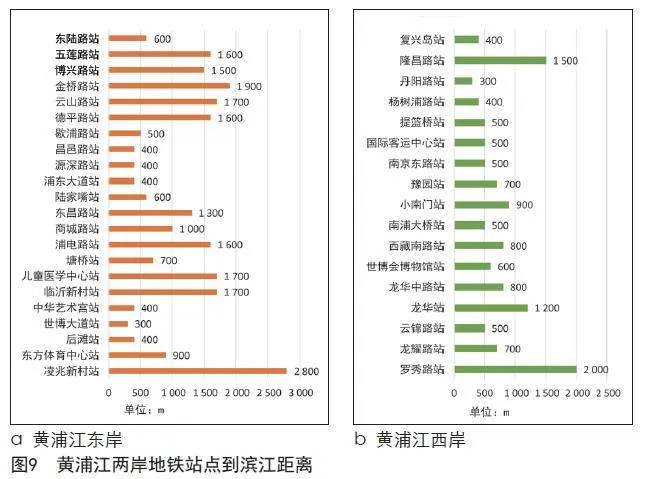

腹地到滨江是否便捷直接影响游客前往滨江的意愿。目前来看,无论是乘坐公共交通还是自驾,前往滨江仍不够便利,滨江可达性有待提升。从轨道交通来看(见图8a),以地铁站点600 m覆盖范围计算,东岸全段覆盖比例约为25%,核心段为44%;西岸全段覆盖比例为34%,核心段为52%,东岸站点覆盖率明显低于西岸。再者,东岸地铁站到滨江距离平均值约1 000 m,而西岸平均值约750 m,东岸整体步行距离较远(见图9),且地铁站到滨江缺乏有效指引,沿途道路尺度偏大,慢行体验不佳,降低游客前往滨江的意愿。从常规公交来看(见图8b),东岸全段处于公交站点300 m覆盖范围比例约39.4%,核心段比例约为60.3%。核心段站点密度高、覆盖广,但南北两端覆盖不足。

对于自驾游客而言,沿黄浦江方向已形成连续的主干路网,距离岸线400—2 000 m,平均约1 000 m,可实现滨江南北段快速联系;垂直黄浦江方向有多条主次干道,也可实现从腹地快速到达滨江。但是,目前东岸尚缺乏便利、充足的停车设施,对自驾前往游客较为不便。滨江公共空间内仅陆家嘴滨江公园、前滩和南延伸段有少量停车设施,其他区段则较为缺乏;腹地内停车设施开放性不明,且距滨江较远,不便于使用。

2.4 垂江慢行通道有待完善

垂江慢行通道与滨江空间缺乏连接,尚未形成系统、完善的公共空间和生态体系。垂江道路方面,道路尺度偏大,以车行为主,沿途休闲娱乐设施缺乏,慢行体验不佳,导致滨江公共空间难以向腹地渗透。垂江河道方面,现有外环南河、三林塘港、川杨河、白莲泾、张家浜、洋泾港、西沟港、赵家沟等多条垂江河道,其中张家浜和洋泾港两侧滨水慢行空间全线贯通,并与浦江滨江步道连通成环形,实现了滨江空间向内陆腹地的延伸和渗透。但其余垂江河道两侧滨水空间尚未成型,且与东岸公共空间存在物理阻隔,有待进一步贯通。

此外,部分区段公共空间和腹地功能割裂严重,缺乏互动空间。例如,杨浦大桥以北区段公共空间尚未贯通,腹地仍有大量工业企业和市政设施;老白渡码头段和新民洋段,与滨江公共空间毗邻的主要为居住小区,二者被围栏分割,空间和功能都存在割裂,难以互动。

3 滨水区与腹地联动发展对策

3.1 滨水区与腹地联动关系探讨

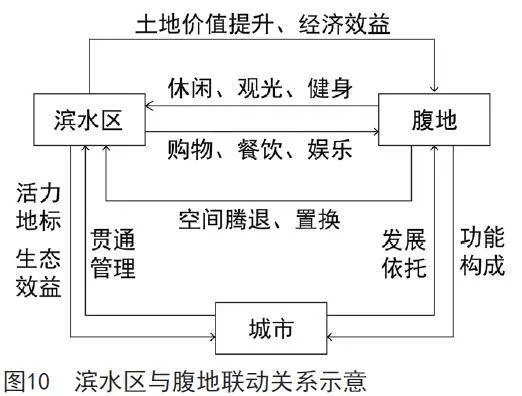

滨水区和腹地的发展息息相关,相互影响,相互促进。

首先,滨水区和腹地人流交互频繁。滨水区拥有开阔的水面视野和丰富的绿地植被,是市民重要的休闲和娱乐空间,尤其是毗邻的腹地居民,因便利而更有前往滨水区的意愿。滨水区是市民的活动场所,市民同时也成为了滨水区的活力源泉。但滨水区以休闲、观光和娱乐等功能为主,消费类设施相对缺乏,市民在滨水区游玩后需要前往腹地以满足就餐和购物等多样化需求。因此,腹地的购物、餐饮、文化等设施密度越高,对人群吸引力越强,到达滨水区活动的市民更多,滨水空间活力也更高[11]54。反之,若缺乏腹地的有效支撑,滨水公共空间活力也将难以维系。

其次,滨水区和腹地通过空间置换实现城市整体功能提升。工业化时期,滨江沿线集聚了大量工业企业,造成滨水区生态环境恶化。滨水区再开发常常需要腾退部分工业企业以置换出空间,实现滨水岸线贯通和公共空间品质提升。腹地虽然失去了部分发展空间,但是腾挪出来的空间实现了滨江整体品质的提升,为腹地开发带来新的契机,由此带动了腹地土地经济价值提升[11]55。换言之,这部分“消失”的空间其实重新在腹地产生了经济效益,实现了“空间再生产”。同时,滨水区为城市带来生态效益,成为城市的活力地标(见图10)。

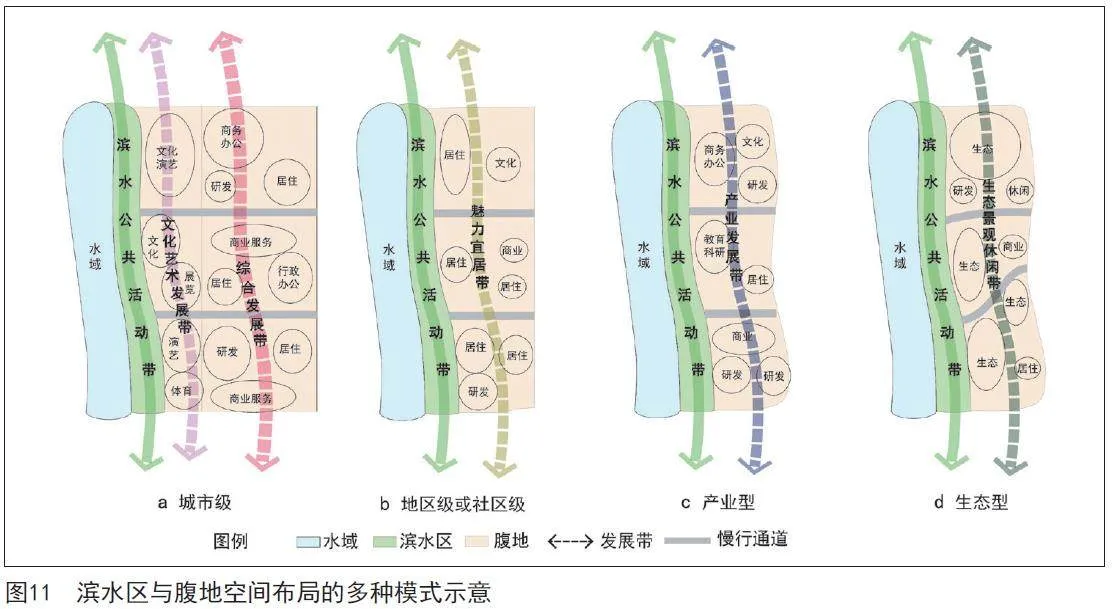

最后,滨江和腹地的良性互动有赖于合理的功能布局。本文提出滨水区与腹地空间布局的模型(见图11),即从滨水区到腹地如波浪一样由内向外圈层扩散,形成多个发展带,并通过慢行通道相互连通,进而由滨江的带状发展拓展为包含腹地在内的面状功能提升。具体到不同级别不同类型的滨水区,功能布局存在一定差异。其中,城市级滨水区代表城市形象,承载各类城市核心功能(见图11a)。滨水区为沿江第一界面,以休闲、观光、游憩等功能为主,形成滨水公共活动带;紧邻第一界面的空间适宜布局文化演艺、体育、展览等各类市级公共文体设施,形成文化艺术发展带,进一步将滨江公共空间向腹地渗透,提升滨水空间品质;再向外扩散,可结合属地需求布局商业商办、居住、研发、行政等功能,形成综合发展带。地区级或社区级滨水区主要服务属地社区及周边居民(见图11b)。在滨水区之外主要以居住功能为主,并配套商业、文化等功能,形成魅力宜居带,重点是强化居住小区和滨水公共空间的联系。产业型滨水区,即在滨水区之外主要以研发、商办等各类产业功能为主,形成产业发展带(见图11c)。生态型滨水区以生态保育功能为主,其间可适量布置商业、研发等功能,打造生态景观休闲带(见图11d)。

3.2 联动发展对策

不同层级和类型的滨水区与腹地的联动发展对策有所不同。对于城市级滨水区(如陆家嘴、世博—前滩等区段)而言,要服务于全市、全国和国际游客:一是要强化腹地到滨江的联系,尤其是轨交的快速可达;二是要充分利用广阔的腹地空间,沿江布置文化、体育等高等级公共设施和金融、总部、研发等城市核心功能,以提升滨水区的整体品质和能力,凸显城市形象。对于地区级或社区级滨水区(如老白渡区段)而言,主要服务于周边居民,重点在于完善慢行系统,提升居住区和滨水区的连通性,消除空间割裂,使居民可以更为便利地享受良好的滨水环境,使游客可以获取居住区的各类商业配套设施服务。对于产业类滨水区(如新民洋区段)而言,需考虑就业人群的需求,营造可互动、可交流的公共空间,从而吸引文化、创意、科研等高等级企业和人才入驻,提升滨江的整体价值。对于生态类滨水区(如三岔港区段)而言,需注重滨水区和腹地蓝绿生态系统的共生打造,更大程度发挥生态涵养作用。

3.2.1 强化交通联动,提升滨江可达性

完善公共交通系统,加强滨江和腹地公交设施的衔接。加快沿江轨交线路建设,研究建设滨江局域线通道,控制局域线通道到滨江岸线的距离,织密轨交线网,提高滨江轨交站点覆盖率。同时,在地铁站点内增设前往滨江的标识和指引,为游客从站点骑行或步行至滨江提供便利。增加沿江片区之间的公交线路,打造游览观光路线,强化滨江南北不同片区之间的互动。对于距离滨江较远的部分地铁站点,可开设站点到滨江主要节点的接驳公交,实现轨道交通、常规公交和补充公交相互衔接,提高滨江的可达性。例如,前滩段滨江仅东方体育中心站1个轨交站点,且距离滨江较远,可围绕轨交站点、滨江沿线、商业设施和居住小区等开设短途接驳公交,同时加强站点和沿途的标识和指引,提升滨江的可达性。

多渠道增加停车空间,为自驾前往滨江提供便利。一是挖掘存量,积极梳理滨江居住小区、商务楼宇和文化设施等既有的停车空间,通过资源调剂补充等方式向滨江游客分时开放,并构建智慧停车系统,实时提供停车场分布位置和使用状况信息。二是拓宽增量,积极挖掘桥下空间或地下空间配备停车设施,或在滨江支小马路合理设置机动车道路停车场,以解决自驾前往滨江的停车难题。

3.2.2 强化空间联动,推进公共空间向腹地延伸

挖掘垂江道路潜能,通过更新打造成为适宜步行的、充满活力的慢行街区,与腹地商业文化设施衔接,使沿江公共空间向腹地延伸。例如,与东昌绿地段滨江垂直的张杨路,腹地15 min步行范围内有大量商业设施,中间为高端住宅小区,道路沿线慢行环境不佳,可重点提升慢行环境,如通过开放公共空间、增设景观小品、培育街区绿植、展示地域人文、塑造活动节点等方式丰富界面层次,强化游客在滨江和腹地商业设施中的相互流动。又如,与前滩滨江垂直的耀体路,腹地15 min步行范围内有前滩太古里、晶耀前滩等商业商办设施及东方体育中心等体育文化设施,可打造耀体路慢行通道,有效串联腹地公共设施、公共空间及轨交站点,形成活力动线。

推进垂江河道滨水空间贯通及其与滨江公共空间的衔接,实现互联互通的生态网络系统。针对三林塘港、白莲泾、川杨河、马家浜等垂江河道展开调研,通过多种方式打通滨水空间断点,实现滨水空间全线贯通,并打造多个功能和景观节点,通过增设口袋公园、小微花园、驿站、城市家具等方式实现空间品质提升。三岔港区段未来需加强滨江和高新河、高浦港、高三港、仓房河等腹地河道的联动,打造三岔港楔形绿地的蓝绿生态系统。

3.2.3 强化功能联动,打造“休闲+”示范区

丰富滨江各类配套设施,强化公共空间功能复合度。当前黄浦江东岸公共空间以绿地和公园为主,难以对游客产生持续吸引力。建议在公共空间内配置商业、娱乐等服务设施,或植入文化、体育等元素,既可以形成错落有致的视觉景观,丰富沿江界面和功能配置,又能吸引市民用更多的时间来体验、交流,以提升空间活力。例如,结合儿童友好城市建设,在东岸植入组合滑梯、秋千、攀岩等儿童游乐设施,设立沙池、积木、球类、阅读等多样化儿童活动区域,打造东岸滨江儿童友好示范带,提升东岸对儿童及其家庭的吸引力。又如,结合“15分钟社区生活圈”建设,为东岸既有的望江驿赋能,赋予其健康、阅读、运动等特色功能,形成多样化的功能载体。

推进滨江休闲功能与腹地科创、文化、体育、旅游等功能的互动和联系,形成多个“休闲+”示范区。例如,根据沪东船厂的功能定位,引导腹地科研机构往滨江船厂段集聚,打造“休闲+科创”示范区;依托世博—前滩区段内主要文化、体育设施和运营机构,以滨江公共空间为载体,因地制宜嵌入小型运动场地或设施,举办具有重大影响力的文化和体育活动,打造“休闲+文体”示范区。串联滨江和腹地内工业遗迹、历史建筑、人文景观等旅游资源和特色地标,打造水陆联动的精品旅游路线,从滨江沿线游扩展为滨江—腹地全域游。

3.2.4 强化管理联动,实现共建共享共治

强化信息技术利用,实现滨江精细化和智慧化管理。依托城市大脑和“一网统管”平台,结合5G、大数据、云计算等新型基础设施建设,利用视频监控、物联网监控等技术和网格化管理等方式,综合采集生态环境、安全运行、公共秩序、市容环境、防洪防涝等数据信息,实现集感知、分析、服务、指挥为一体的智慧化管理。

统筹协调滨江与腹地的规划、建设与管理,发挥多元主体协同共治效应。以蓝绿空间为例,可将东岸与洋泾港、张家浜、川杨河、白莲泾等垂江河道纳入全流域协调区范畴,实现生态空间一体化规划和管理。同时,发挥相关职能部门、属地政府、市场主体、居民等多方利益主体的积极性,以“人民城市人民建,人民城市为人民”的理念为指引,充分考虑居民需求,将政府主导的基础设施建设与市场经营项目有机结合,形成多元共建共享共治的管理架构,兼顾经济效益、社会效益和生态效益。

4 结语

黄浦江和苏州河是上海建设“卓越的全球城市”的代表性空间和标志性载体。《黄浦江沿岸地区建设规划(2018—2035)》提出,“在建设世界级滨水区的总目标下,黄浦江沿岸定位为国际大都市发展能级的集中展示区”[20]。本文聚焦于黄浦江东岸,分析发现其生态基底优越,核心功能集聚,但公共空间活力和可达性仍有待提升,与腹地联系有待加强。据此,从滨江和腹地联动发展视角,针对不同层级和类型的滨水区提出联动发展的重点,并提出交通联动、空间联动、功能联动和管理联动等策略,以推动黄浦江东岸打造成为世界级的滨水复合功能带和“世界会客厅”。

参考文献 References

[1]沈清基. 国外城市滨水地区发展及规划建设动向[J]. 上海城市规划,2003(3):11-17.

SHEN Qingji. Development and planning of urban waterfront areas in foreign countries[J]. Shanghai Urban Planning Review, 2003(3): 11-17.

[2]王建国,吕志鹏. 世界城市滨水区开发建设的历史进程及其经验[J]. 城市规划,2001(7):41-46.

WANG Jianguo, LYU Zhipeng. A historic review of world urban waterfront development[J]. City Planning Review, 2001(7): 41-46.

[3]刘雪梅,保继刚. 国外城市滨水区再开发实践与研究的启示[J]. 现代城市研究,2005(9):15-26.

LIU Xuemei, BAO Jigang. The practice of waterfront redevelopment in foreign countries and its enlightenment[J]. Modern Urban Research, 2005(9): 15-26.

[4]苏婷,刘玮辰,吴巍,等. 城市滨水区再开发的研究进展与展望[J]. 地理科学进展,2023,42(2):392-405.

SU Ting, LIU Weichen, WU Wei, et al. Research progress and prospect of urban waterfront redevelopment[J]. Progress in Geography, 2023, 42(2): 392-405.

[5]杨伊萌. 城市公共空间更新的探索与实践——以黄浦江东岸滨江开放贯通规划为例[J]. 上海城市规划,2017(2):46-51.

YANG Yimeng. Exploration and practice of urban public space regeneration: a case study of the east bund of Huangpu River public space regeneration[J]. Shanghai Urban Planning Review, 2017(2): 46-51.

[6]奚文沁,黄轶伦. “全球城市”目标下的滨水区多维度城市设计——以上海南外滩滨水区城市设计为例[J]. 城乡规划,2017(2):83-92.

XI Wenqin, HUANG Yilun. Multi-dimensional waterfront urban design with the goal of creating a "global city": a case study of urban design for the south bund waterfront area[J]. Urban and Rural Planning, 2017(2): 83-92.

[7]李贵臣,逢锦辉,郭万宝. 构建生态、景观、游憩三位一体的城市滨水区——以穆棱市滨河文化公园规划为例[J]. 规划师,2011,27(1):80-87.

LI Guichen, FENG Jinhui, GUO Wanbao. Integrating ecology, landscape, and recreation in urban waterfront planning: Muling Waterfront Park example[J]. Planners, 2011, 27(1): 80-87.

[8]杨丹. 城市滨水区的文化规划:以“西岸文化走廊”的实践为例[J]. 上海城市规划,2015(6):111-115.

YANG Dan. Cultural planning of urban waterfront area: an example of west bund cultural corridor[J]. Shanghai Urban Planning Review, 2015(6): 111-115.

[9]张环宙,沈旭炜,吴茂英. 滨水区工业遗产保护与城市记忆延续研究——以杭州运河拱宸桥西工业遗产为例[J]. 地理科学,2015,35(2):183-189.

ZHANG Huanzhou, SHEN Xuwei, WU Maoying. Waterfront industrial heritage protection and prolonging the spirit of the city: a case study of the industrial heritage area in the west side of Gongchen Bridge, Hangzhou[J]. Sciencetia Geographica Sinica, 2015, 35(2): 183-189.

[10]李华治. 世界级滨水区工业遗产更新策划思考——以杨树浦电厂为例[J]. 城乡规划,2020(6):28-36.

LI Huazhi. Renewal planning of Shanghai waterfront industrial heritage: a case study of Yangshupu Power Plant[J]. Urban and Rural Planning, 2020(6): 28-36.

[11]王伟强,马晓娇. 基于多源数据的滨水公共空间活力评价研究——以黄浦江滨水区为例[J]. 城市规划学刊,2020,255(1):48-56.

WANG Weiqiang, MA Xiaojiao. Vitality assessment of waterfront public space based on multi-source data: a case study of the Huangpu River waterfront[J]. Urban Planning Forum, 2020, 255(1): 48-56.

[12]韩咏淳,王世福,邓昭华. 滨水活力与品质的思辨、实证与启示——以广州珠江滨水区为例[J]. 城市规划学刊,2021(4):104-111.

HAN Yongchun, WANG Shifu, DENG Zhaohua. Critique, empirical study, and implications of the vitality and quality of urban central waterfront: a case study of Guangzhou[J]. Urban Planning Forum, 2021(4): 104-111.

[13]王祝根,李浩,何定洲,等. 多维视角下的城市滨水空间开放性研究——以上海滨江核心区为例[J]. 现代城市研究,2022(11):72-78.

WANG Zhugen, LI Hao, HE Dingzhou, et al. Analyzing urban waterfront spatial openness characteristic from multi-dimensional perspective: a case study of Shanghai waterfront central district[J]. Modern Urban Research, 2022(11): 72-78.

[14]钱芳,奚冠东. 界壳理论视角下城市滨水空间开放性评价模型构建研究——以大连黑石礁—星海湾滨海空间为例[J]. 中国园林,2020,36(1):97-101.

QIAN Fang, XI Guandong. Study on the evaluation model of waterfront space openness from the perspective of the periphery theory: the case of Dalian Blackstone Reef-Star Bay seashore[J]. Chinese Landscape Architecture, 2020, 36(1): 97-101.

[15]徐毅松. 迈向卓越全球城市的世界级滨水区建设探索[J]. 上海城市规划,2018(6):1-6.

XU Yisong. Construction and exploration of striving for a world-class waterfront area in the excellent global city[J]. Shanghai Urban Planning Review, 2018(6): 1-6.

[16]丁凡,伍江. 全球化背景下后工业城市水岸复兴机制研究:以上海黄浦江西岸为例[J]. 现代城市研究,2018(1):25-34.

DING Fan, WU Jiang. Research on the mechanism of post-industrial urban waterfront revitalization in the background of globalization: taking the west bund of Shanghai Huangpu River as an example[J]. Modern Urban Research, 2018(1): 25-34.

[17]张庭伟,冯晖,彭治权. 城市滨水区设计与开发[M]. 上海:同济大学出版社,2002.

ZHANG Tingwei, FENG Hui, PENG Zhiquan. Design and development of waterfront area[M]. Shanghai: Tongji University Press, 2002.

[18]BREEN A, RIGBY D. The new waterfront: a worldwide urban success story[M]. London: Thames and Hudson, 1996.

[19]WRENN D M. Urban waterfront development[R]. 1983.

[20]上海市规划和自然资源局. 黄浦江沿岸地区建设规划(2018—2035)[EB/OL]. (2020-08-20)[2023-12-18]. https://ghzyj.sh.gov.cn/ghjh/20200820/8068daedd94846b29e22208a131d52fc.html.

Shanghai Urban Planning and Natural ResourcesBureau. Huangpu River waterfront area construc-tion plan (2018-2035)[EB/OL]. (2020-08-20) [2023-12-18]. https://ghzyj.sh.gov.cn/ghjh/20200820/ 8068daedd94846b29e22208a131d52fc.html.