以人为本的城市公共空间精细化治理新探索

摘 要 上海市“一江一河”的建设目标是成为“世界级城市会客厅”。《杨浦滨江公共空间无障碍环境建设导则》是“一江一河”建设迈向精细化治理的一次重要探索,导则编制和示范建设同步推进,具有较强的落地性特点。解读当前无障碍环境建设的规范标准和国内外趋势,从平等融合的人文理念、协同推进的工作组织、因地制宜的技术创新等3个方面,对导则的内容构架和创新特点进行阐述。为城市规划拓展学科领域、关注多元化需求、提升公共空间精细化治理水平、践行人民城市理念进行积极尝试。

关 键 词 杨浦滨江;公共空间;无障碍环境;精细化治理;全人群友好

文章编号 1673-8985(2024)04-0064-06 中图分类号 TU984 文献标志码 A DOI 10.11982/j.supr.20240409

1 背景及概况

《杨浦滨江公共空间无障碍环境建设导则》(以下简称“《导则》”)于2022年9月27日在“上海杨浦”公众号上向社会发布。这是上海市滨江公共空间无障碍环境建设的首部导则,也是“一江一河”建设迈向精细化治理的一次重要探索[1]。

截至2021年12月,杨浦区全区持证残疾人共有50 515人,占常住人口的4%①。联合国《残疾人权利国际公约》中指出:“为了使残疾人能够独立生活和充分参与生活的各个方面,缔约国应当采取适当措施,确保残疾人在与其他人平等的基础上,无障碍地进出物质环境,使用交通工具,利用信息和通信。”[2]而广义的无障碍适用人群不仅仅包括肢体有障碍者、视力有障碍者、语言和听力障碍者,还包括体能弱者、自理能力弱者、携带器物行动不便者等[3]10,特别是大量的老年人群体。上海正在迅速迈入老龄化社会,2021年杨浦区的老龄化比例已达33.7%②。在此背景下,对杨浦滨江公共空间无障碍环境建设的探索有着重要的意义。

杨浦滨江是人民城市重要理念的首发地,南段(长5.5 km)已经全线贯通。但是从使用情况来看,杨浦滨江公共空间对于残疾人、老年人等群体的通行和游览而言仍然存在一定障碍。《导则》编制的目的是要实现“人人乐享生命”,积极探索新时代城市既有公共空间的治理新路,让所有市民,不论男女老幼、不论健康残障,都能平等地分享滨江建设的成果。《导则》的编制起到统领杨浦滨江一系列无障碍建设工作的作用,具有较强的落地实施性特点。

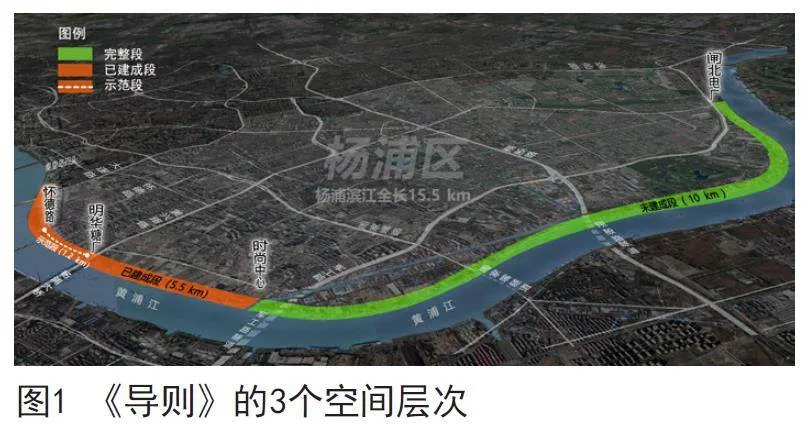

《导则》适用于杨浦滨江整体范围内的道路、广场、桥梁、公共绿地、体育场地、儿童乐园、码头驿站、停车场地、各类公共建筑等滨江公共空间,包括3个空间层次:完整段,杨浦滨江总岸线,长15.5 km;已建成段,秦皇岛码头—上海国际时尚中心,长5.5 km;示范段,怀德路—明华糖厂,长1.2 km(见图1)。

2 我国无障碍环境设计规范及办法

2.1 国家层面规范

我国目前无障碍环境设计参照的是住房和城乡建设部批准发布的《无障碍设计规范》(GB507W7ribdHTY1AO2mnD5DYiOA==63—2012)和《建筑与市政工程无障碍通用规范》(GB55019-2021)。

《无障碍设计规范》于2012年9月1日起正式实施,适用于全国城市新建、改建和扩建的城市道路、城市广场、城市绿地、居住区、居住及公共建筑等。

《建筑与市政工程无障碍通用规范》于2022年4月1日起正式实施,全部条文均为强制性规范,在我国无障碍设计的建章立制方面具有里程碑意义,主要具有以下4个方面的特点:一是在内容架构、设施构成、技术指标设置等方面与国际发达国家接轨;二是系统地对无障碍通行、服务、信息交流设施建设,以及无障碍设施施工验收和维护等作出规定;三是首次增加信息无障碍要求;四是提升无障碍设施的标准水平,例如将轮椅坡度要求从1:8提升至1:12,避免使用者体力不支时的安全隐患,将通行净宽从1.00 m提高到1.20 m,保障各类轮椅均可正常通行,将无障碍厕位由1.80 m×1.00 m加大为1.80 m×1.50 m,提供充足的轮椅回转空间等[4]。

2.2 上海市层面管理办法

2002年,上海被列入创建全国无障碍设施建设示范城市之一,《上海市无障碍设施建设和使用管理办法》 《上海无障碍设施环境建设规划纲要》等相继颁布实施。2005年,上海获得了首批“全国无障碍设施示范城市”称号。2021年,上海市颁布《上海市无障碍环境建设与管理办法》,适用于本市行政区域内的无障碍设施、无障碍信息传播与交流、无障碍社会服务等相关建设与管理活动。2023年3月1日,《上海市无障碍环境建设条例》正式施行,对上海的无障碍设施建设与维护、信息交流、社会服务,以及相关社会共治、监督管理等作出系统规定[5]。

我国无障碍建设经历了专门为残疾人建设阶段、无障碍设施建设阶段,目前已进入无障碍环境建设阶段,并建立了一定的无障碍建设标准。但在实际使用中,无障碍设施仍缺少连贯性、整体性和系统性,相关标准的执行也不够充分。在日常的城市街头,很少见到独自出行的残障人士,公共交通、公园广场、文化场馆、甚至医院学校,都尚未做到让残障人士能在无他人帮助的情况下自主出行。上海距离发达国家的无障碍环境建设和服务水平仍有较大的差距,随着城市老龄化的日益突出,对无障碍设施的需求面也大为扩展。在迈向高质量发展的今天,系统化的无障碍环境建设已经成为城市精细化治理的重要课题。

3 已有研究和国内实践

3.1 公共空间无障碍相关研究

对于城市公共空间无障碍环境建设的研究,主要集中在对现状问题的剖析、对国外经验的总结,以及对未来提升完善的策略上。

薛峰[3]10认为当前我国无障碍环境建设与国际一流水平的差距主要体现在:针对城市和建筑公共空间人性化设计的理念差距、要素差距、配置差距等。我国目前的城市建筑和公共空间设计往往因受强制性条文约束才考虑设置无障碍设施,并未将其理解为城市和建筑的基本性能。发达国家认为没有所谓的“特定”群体,城市和建筑都应具有包容性,设施应具有通用性。城市公共空间慢(步)行系统的无障碍性能如同城市基础设施,是城市的基本功能标准,体现为“少设施,多坡地”。无论是景观绿地还是城市广场的可行走空间,均以坡地化为设计标准,有大高差处均会设置无障碍垂直电梯[3]10。我国比较注重道路及其相关节点设施建设,未将其外延与城市公共空间环境品质提升相结合,近几年才提出系统性要求,反而造成设施越建越多,实用性、便利性和美观性却不随人愿,与国际一流水平存在差距[3]11。

赵佩雯等[6]以杭州市为例,提出无障碍设施覆盖率的提高并未带来残障人士出行便利性的显著提高,主要问题在于无障碍规范要求与建筑实际限定条件相矛盾;城市和建筑无障碍性能的系统性配置与标准存在差距;城市公共空间无障碍环境的连贯性和系统性不足,尤其缺少信息无障碍;大众缺乏无障碍意识,对无障碍认识不全面。建议从系统的连续性、设计的包容性,以及平等意识的培育等方面来优化和提升无障碍设施的服务水平。

李小云[7]提出以包容性环境设计,通过提供多样的空间品质和以多种方式使用空间的机会,满足不同年龄群体,尤其是弱势群体的多样化和平等的需求。从社会学角度来看,包容性设计通过社会凝聚力的构建以及公共空间和服务的可达(可及),促进社会融合,避免因老年人口快速增加可能带来的代际冲突。同时,提出包容性设计要具有公平性、灵活性、可识别性、可达性(可及性)、舒适性、多样性、连贯性、安全性、参与性。

作为世界上人口老龄化最严重的国家,日本在无障碍环境建设方面走在世界前列,宫晓东等[8]169研究了日本无障碍环境建设理念及推进机制。日本的无障碍设计法规体系由国家层面法规加上地方条例组成,在日本国土交通省2006年颁布的《交通与建筑无障碍法规》基础上,47个都道府县依据自身情况制定了更加详细的地方福祉设计规范条例。日本在城市无障碍建设中,采取“优先发展区域”的推进方法,从公共交通和建筑领域着手,推进区域性的、系统性的无障碍环境建设。东京借助备战2020夏季奥运会的契机,立足城市长远发展,提出了将东京建设成为无障碍城市(create an elegant,barrier-free city)[8]171,从而将改善无障碍环境提升到城市总体发展水平指标的高度。

3.2 国内城市无障碍环境导则及建设经验

近年来,我国的无障碍环境建设逐步受到社会关注,特别是以举办北京2022年冬奥会为契机,完善无障碍标准规范体系,多个城市陆续发布涉及多个层面的无障碍建设导则。例如,2018年《北京市无障碍系统化设计导则》、《北京2022年冬奥会和冬残奥会无障碍指南》,2020年《安徽省无障碍环境建设导则》,2020年《杭州市无障碍环境融合设计指南》,2021年《嘉兴无障碍环境设计专项导则》等。

其中比较突出的是《北京2022年冬奥会和冬残奥会无障碍指南》(以下简称“《指南》”)及《北京2022年冬奥会和冬残奥会无障碍指南技术指标图册》。《指南》遵循“公平、尊严和适用”的基本原则,以安全性为首要出发点,体现通用性设计理念,完善无障碍细节要求。同时,适应中国特点,加强了信息无障碍、服务无障碍等薄弱环节,特别是突出无障碍环境的系统性、连贯性,促进形成闭合的无障碍环境[9]。

《嘉兴无障碍环境设计专项导则》于2021年发布,立足于嘉兴城市特色和定位,围绕“和谐共享的宜居之城”的目标愿景,注重体现规划引导和实际操作性。该导则分为上篇(规划引导)和下篇(建设指导),便于使用人群结合各自需求翻阅。以图文并茂的形式,对人文宜居、红色基因、生态城市、漫享古城、幸福活力、智造园区等6个专题进行场景引导,明确重点区域建设要求[10]。

在具体的建设实践方面,杭州西湖湖滨步行街改造、北京大兴国际机场南航运控保障基地等局部地区的实践案例,都将无障碍环境建设作为主要抓手,体现重要城市公共空间对全人群使用的关注,取得了良好的社会效果。

但总体而言,我国城市关于公共空间的无障碍系统化建设尚处于起步阶段,相关的实施项目也比较片段化。当前城市空间中的物理障碍和社会障碍是客观存在的,现实场景中残障人群使用公共空间的频率远远低于健全人群,他们在日常的社会生活中几乎是“隐形”的。杨浦滨江从“工业锈带”蝶变为“生活秀带”,持续为市民营造公共开放空间,在满足大多数人的基本通行需求下,进一步迈向精细化空间治理新台阶。杨浦滨江公共空间无障碍环境建设,以类似于日本“优先发展区域”的切入口,研究如何在现有户外开放空间提升无障碍标准,形成区域性的无障碍环境系统,以更高的品质服务于包括残疾人在内的所有人群。

4 《导则》创新特点

作为上海市关于公共空间无障碍环境建设的首部导则,其本身也是在城市高质量发展要求指引下,城市规划学科深度服务于社会的一次重要探索实践,具有人文理念、工作组织、技术路径等3方面的创新特点。

4.1 平等融合的人文理念

4.1.1 全人群友好

根据《世界残疾报告》估计,全球有10亿人或15%的世界人口带有某种形式的残障状态而生存[11]。随着“一江一河”作为上海城市会客厅的影响力逐步提升,人们对于滨江的要求也不再仅限于贯通。其承载的文化、展演、运动、休闲等城市功能更为多元,滨江已从文化景观逐渐发展成为上海市民喜爱的公共生活空间。《导则》的编制是在现有建成环境下,以尽可能复合满足所有人群使用需求的精细化建设为指引,以“全人群友好”为基本理念。

滨江空间本身由工业空间转型而来,在建成环境上有一定的局限性,比如地形高差、防汛墙要求、工业遗产场地情况等,因而对现场物理障碍的消除是无障碍建设的基本目标。然而,滨江作为重要的城市公共空间,其无障碍环境打造不能止步于此,而要通过提供更为多样的空间使用方式,让所有市民能够充分和切实地参与社会生活,平等地享受滨江改造的成果。

4.1.2 社会融合包容

杨浦滨江是“人民城市”理念的首发地,实现社会融合包容是滨江无障碍环境建设的长远目标。因此,《导则》在硬件设施的布局和设置要求方面提出,在保证安全使用的前提下,尽可能地采取通用性设计,不刻意区分适用对象。同时,考虑到滨江空间的局限性,尽可能地提高各类设施的复合使用效率,通过加载服务种类的方式,满足儿童友好、残疾人友好、党群服务等各种人群需求。在软件服务方面,则通过保障环境安全、增强信息分享,消除对残障人士的环境和社会障碍,让不同人群更为平等地使用公共空间。

为了提升“全人群友好”氛围,《导则》特别增加了“无障碍文化”的专门篇章,从加强无障碍社会融入、促进民生保障升级、推进无障碍法治化进程等方面,对于杨浦滨江公共空间如何逐步实现“人人都有乐享生命的权利”进行了具体部署。

通过建设阳光综合服务中心、促进残疾人就业、深化志愿者服务、加强社区企业参与等多种方式,实现社会共同参与,帮助残疾人融入社会,打造“无差别”的滨江共享空间环境,培育全社会关爱残障人士的人文氛围,突出杨浦滨江“人民城市”理念。

4.2 协同推进的工作组织

《导则》的编制是集体的成果,由杨浦区残联、杨浦区建管委、滨江办、同济规划院、相关项目设计团队等共同完成。协同工作的机制对于《导则》的全局性、系统性、落地性产生了至关重要的影响。其中,杨浦区残联各个分协会,包括聋人协会、盲人协会、肢体残疾人协会、智力残疾人亲友会、腾辉无障碍环境建设督导队和残疾人志愿者均全程参与了《导则》编制。

4.2.1 “使用者需求”导向

健全人群无法替代各类残障人士体会对公共空间的使用感受。例如,滨江步道的一些段落布置了很长的坡道,看似满足了无障碍通行需求,然而没有安装双侧扶手的过长坡道对于轮椅使用者是不安全的。因而,以使用者需求为导向的全面社会参与机制,成为《导则》编制的一项重要工作理念和组织方法。

“使用者需求”原则贯穿了《导则》编制的全过程,多个专业调研小组对杨浦滨江5.5 km已建成段开展了多次深入调研,以了解使用者需求。

以残疾人满意度为衡量标准,《导则》明确安全第一、集约公平、亲水易达、直观易读、注重细节、复合好用等6项基本原则。在《导则》的内容框架上覆盖了硬件、软件、验证3大方面。其中既包括无障碍通行设施、服务设施、信息交流设施等硬件配置要求,也包括信息建设、无障碍文化、实施管理机制等软件配套要求(见图2)。

4.2.2 分步组织实施

本次《导则》的编制起到统领杨浦滨江无障碍设施改造、信息无障碍项目、残疾人阳光综合服务中心项目等一系列工作的作用。通过各个部门的协同,从可操作性出发,按《导则》要求分3个阶段逐步实施。

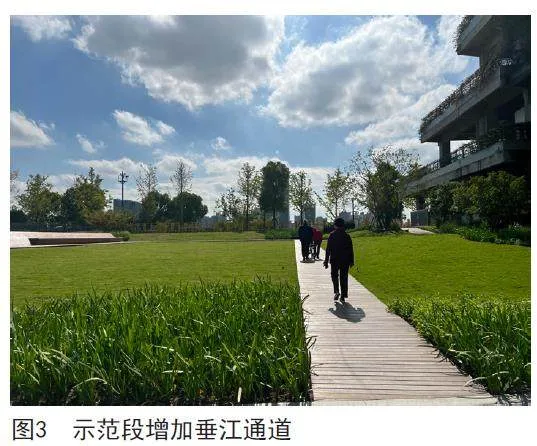

对1.2 km示范段,结合公园城市示范区建设,以《导则》为总纲细化可行性方案,列出工作清单。完成无障碍贯通道、垂江通道、标识系统、无障碍卫生间、街道家具等的系统改造(见图3),同步完成示范段信息无障碍建设。其中,对于渔人码头东侧断点,示范段建设采取平时开启防汛闸口进行无障碍坡道改造,汛期关闭的方式。这对于沿滨江防洪堤的无障碍环境改造具有一定典型性意义(见图4)。

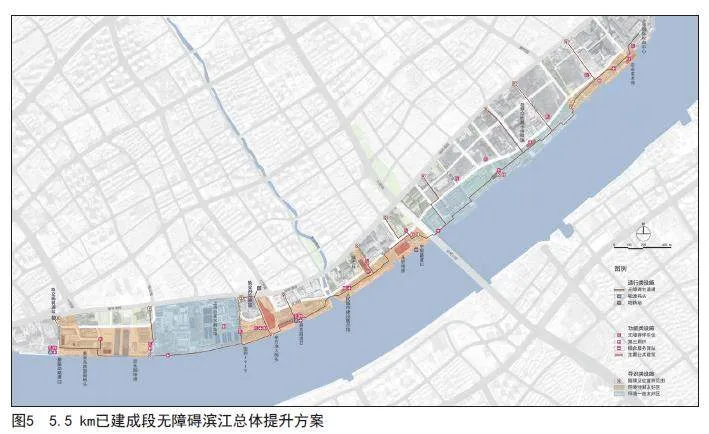

对5.5 km已建成段,形成无障碍环境总体提升方案,从通行设施、服务设施、导识设施3大方面形成系统。为了确保《导则》条文的可行性,通过入口、通道、公共建筑等各类典型场景引导进行验证(见图5)。

未来10 km滨江空间尚未形成落地性规划方案,具有较大的可变性。《导则》建立了无障碍要求前置和优化反馈机制,并对重要节点、垂江通道提出明确要求,确保在未来建设过程中不断优化,提升杨浦滨江全段的无障碍环境水平。

4.3 因地制宜的技术路径

4.3.1 一般规定和特殊规定

《导则》从充分认识杨浦滨江空间特点和残疾人需求出发,内容既包含了环境设施建设等硬件要求,也包含了智慧引导、文化融入等软性要求。

技术条文的编制坚持“实事求是、因地制宜”。一方面,以国家现行规范为基础,形成“一般规定”。另一方面,在现有国家规范的基础上提高标准,以优化提升5.5 km已建成段的公共空间无障碍环境为抓手,充分考虑杨浦滨江的多层次滨水空间、多尺度工业遗存、多类型设施场馆等自身特色,形成具有滨江特色的“特殊规定”。例如,无障碍主通道要满足拥有良好滨江视野的要求,并符合系统增设垂江通道、残疾车停车位、语音导览、应急报警、服务驿站系统等要求。这些内容大多来源于使用者需求调研。

其中,从平等分享滨江景色的角度,《导则》将“拥有良好的滨江视野”作为无障碍主通道建设的一大原则。杨浦滨江道路有全景骑行道、7 m防汛墙跑步道、5 m防汛墙外亲水慢步道等3个竖向高差,由于地形高差的限制,目前大量市民活动集中在亲水慢步道,对于大量滨江腹地并未充分利用。因此除了滨江步道主线本身的无障碍化,《导则》还强调增加垂江通道、增设残疾车停放点、明晰标识系统等系统设置要求,拓展公共空间的使用效率。杨浦滨江的一大特色是百年工业遗产,因此在《导则》中特别提出在临近地形变化处设置安全防护设施的要求,同时要求在老工业厂房建筑的升级改造利用过程中优先开展无障碍设计,形成工业遗产无障碍改造示范。

《导则》编制的主要目的是指导实践,为了确保其中各项技术条文能够落地,通过5.5 km已建成段对入口型、通道型、公服型、场地型等各类场景进行诸项验证。

4.3.2 信息赋能

随着信息技术的不断进步,智慧手段已成为城市精细化管理的一项重要支撑。无障碍环境建设不仅注重物理空间的打造,也包括信息方面的无障碍。滨江空间不仅是户外休闲空间,还承载着越来越丰富的文化、展演、教育、宣传等城市功能,需要借助信息化辅助手段来实现高质量的使用体验。

《导则》与上海电气智慧城市信息科技有限公司制定的《杨浦滨江公共空间信息无障碍项目》同步编制、互为支撑。结合智慧滨江建设,开发“杨浦滨江语音导览系统”,通过“杨浦滨江”微信公众号、小程序等进行推广。系统包含道路定位、景点名称和方位、景点介绍、公共卫生间位置等信息,在主要点位增加语音解说系统,同时具备安全应急功能。通过信息赋能,保障残障人士能够在滨江实现自主游览,并能更广泛地服务于老年人等全体人群。此外,预留服务端口,以便后续制作、接入杨浦区全区域的残疾人无障碍导览图。

4.3.3 长效运维

在全生命周期管理方面,《导则》从保障机制、建设要求、施工验收、维护管理、社会监督等方面,依托滨江城运的运维平台提出具体要求,确保后续实施管理有所依托、形成闭环。特别是通过不断优化杨浦滨江公共空间的智慧导览系统,依托城市运行“一网统管”平台,完善共建共享共治的滨水公共空间治理体系,推动杨浦滨江成为黄浦江沿岸滨水地区精细化治理的样板地区。

5 结语

《导则》的编制和实施是一次公共空间精细化治理的积极尝试,聚焦以人为本、系统治理、科技赋能、建章立制,实现各类人群通行无障碍、信息无障碍、配套设施齐全、空间体验平等,拓展杨浦滨江“高品质生活区”的人文内涵,推动“一江一河”作为“世界级城市会客厅”的全人群友好氛围打造。《导则》的编制过程和研究成果也是城市规划拓展学科范畴、转变工作方式、关注社会服务、探索新时代城市空间治理新思路的一次重要尝试。

参考文献 References

[1]姜泓冰. 细节精确到毫米!上海杨浦滨江公共空间首发“无障碍导则”[EB/OL]. (2022-09-28)[2023-03-21]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1745213746431670186&wfr=spider&for=pc.

JIANG Hongbing. Details to millimeters! Shanghai Yangpu riverside public space launches "Accessibility Guidelines"[EB/OL]. (2022-09-28) [2023-03-21]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1745213746431670186&wfr=spider&for=pc.

[2]中国人大网. 残疾人权力公约[EB/OL]. (2008-12-24)[2023-03-21]. http://www.npc.gov.cn/zgrdw/wxzl/gongbao/2008-12/24/content_1467401.htm.

China National People's Congress website. Conven-tion on the rights of persons with disabilities[EB/OL]. (2008-12-24) [2023-03-21]. http://www.npc.gov.cn/zgrdw/wxzl/gongbao/2008-12/24/content_1467401.htm.

[3]薛峰. 广义无障碍环境建设导论[J]. 城市住宅,2018(11):10-11.

XUE Feng. Introduction to the construction of broad barrier-free environment[J]. City & House, 2018(11): 10-11.

[4]中国政府网. 建筑与市政工程无障碍通用规范[EB/OL]. (2021-09-08)[2023-03-21]. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-03/30/content_5682480.htm.

Chinese government website. General code for accessibility of building and municipal engi-neering[EB/OL]. (2021-09-08) [2023-03-21]. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-03/30/content_5682480.htm.

[5]中国日报网. 上海立法推进无障碍环境建设,3月起施行[EB/OL]. (2023-01-16)[2023-03-21]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1755145970129677528&wfr=spider&for=pc.

China Daily. Shanghai legislates to promote the construction of barrier-free environment, implemented from March[EB/OL]. (2023-01-16) [2023-03-21]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1755145970129677528&wfr=spider&for=pc.

[6]赵佩雯,陈冀峻. 旧城区公共空间边界无障碍设计连续性研究——以杭州市为例[J]. 智能建筑与智慧城市,2022(8):160-164.

ZHAO Peiwen, CHEN Jijun. Study on the continuity of barrier free design between different spatial interfaces in old urban areas: taking Hangzhou as the case[J]. Intelligent Building & Smart City, 2022(8): 160-164.

[7]李小云. 包容性设计——面向全龄社区目标的公共空间更新策略[J]. 城市发展研究,2019(11):27-31.

LI Xiaoyun. Inclusive design: public space renewal strategy for the targets of community for all ages[J]. Urban Development Studies, 2019(11): 27-31.

[8]宫晓东,高桥仪平. 日本无障碍环境建设理念及推进机制分析[J]. 北京理工大学学报(社会科学版),2018(3):169-171.

GONG Xiaodong, GIHEI Takahashi. The analysis of barrier free environment construction idea and promotion mechanism in Japan[J]. Journal of Beijing Institute of Technology (Social Science Edition), 2018(3): 169-171.

[9]北京市建筑设计研究院股份有限公司. 最暖的心——北京2022年冬奥会和冬残奥会无障碍指南及相关技术指标图册[EB/OL]. (2022-03-10)[2023-03-21]. https://www.biad.com.cn/view/id/73/.

Beijing Institute of Architectural Design Co. Ltd. The warmest heart: accessibility guidelines for Beijing 2022 Olympic and Paralympic Winter Games: an illustrated handbook[EB/OL]. (2022-03-10) [2023-03-21]. https://www.biad.com.cn/view/id/73/.

[10]嘉兴市人民政府. 加强无障碍环境建设,打造有温度的城市!《嘉兴无障碍环境建设设计导则》发布[EB/OL]. (2021-09-23)[2023-03-21]. https://www.jiaxing.gov.cn/art/2021/9/23/art_1557780_59408514.html.

Jiaxing Municipal People's Government. Strengthen the construction of barrier-free environment to create a city with temperature! Design Guidelines for the Construction of Barrier-free Environment in Jiaxing was issued[EB/OL]. (2021-09-23) [2023-03-21]. https://www.jiaxing.gov.cn/art/2021/9/23/art_1557780_59408514.html.

[11]世界卫生组织,世界银行. 世界残疾报告(概要)[J]. 中国康复理论与实践,2011,17(6):501-507.

WHO, World Bank. World disability report (outline)[J]. Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice, 2011, 17(6): 501-507.