社区生活圈低碳出行环境评价与规划启示

摘 要 应对城市低碳发展需求,以城市的基本运行单元社区生活圈为研究范围,对居民低碳出行环境进行评价。利用大数据、人工智能等手段,在以往慢行环境评价指标中增加对步行环境的精细化测度,并采取主客观结合的出行环境评价方法,对北京、上海、深圳、海口4个城市中24个典型的社区生活圈低碳出行环境进行评估,分析其长处与短板,提出针对性的规划设计建议。不同类型社区的低碳出行环境特点差异明显,而缺乏专用自行车道是中国城市社区生活圈低碳出行方面亟待探索解决的共同难题。

关 键 词 社区生活圈;低碳出行;慢行交通;指标体系

文章编号 1673-8985(2024)04-0024-07 中图分类号 TU984 文献标志码 A DOI 10.11982/j.supr.20240404

2020年9月,习近平总书记在第七十五届联合国大会上宣布中国“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”。“十四五”期间是我国推动高质量发展、建设美丽中国的重要时期,也是落实国家自主贡献目标的关键时期。我国将继续实施积极应对气候变化的国家战略,采取措施控制温室气体排放。交通出行是主要碳排放源之一,也与人民群众的消费习惯、低碳认知等息息相关,大力倡导低碳出行是降低家庭碳排放、提高公众低碳意识、促进公众低碳实践的重要举措。为了推进低碳出行,一方面要建设低碳出行友好环境,例如提供低碳出行的便利条件,加强慢行、公交、新能源汽车等低碳交通方式的基础设施建设等,增加低碳出行方式吸引力;另一方面要增强公众低碳出行意识,加强公众行动和政策反馈、设施完善之间的正向循环,激发公众低碳出行的积极性,进一步提高城市低碳出行水平。社区生活圈作为居民日常出行最集中的区域,良好的社区生活圈低碳出行环境品质对提升居民低碳出行比例起着关键作用。不仅如此,社区生活圈也和新能源汽车等低碳交通工具基础设施建设息息相关。因此,营造高品质的社区生活圈低碳出行环境对促进低碳出行意义重大。

1 相关文献综述

社区生活圈指在一定的空间范围内,全面与精准解决生活各类需求、融合居住和就业环境、强化凝聚力和应急能力的社区生活共同体,是涵盖生产、生活、生态的城乡基本生活单元、发展单元和治理单元。按所处区域,主要分为城镇社区生活圈和乡村社区生活圈两类。按主体功能,主要分为居住社区、产业社区和商务社区等[1]。本次评价主要以“城镇中居住功能为主的社区生活圈”为对象。低碳出行指在出行中采用能降低碳排放量的交通方式,如步行、骑非机动车、乘坐地铁或公交车等公共交通工具和驾驶新能源汽车等。社区生活圈低碳出行环境是指在社区生活圈范围内为低碳出行提供的基础设施和便利条件,包括街道、轨道公交站点、超市菜场等。社区生活圈低碳出行环境既服务于买菜、购物、逛公园等日常出行,也服务于通勤出行。

已有研究对低碳出行环境开展了多维度的量化评价。2007年,美国研究者提出基于日常设施布局的“步行指数”(walk score)的概念,主要考虑日常设施的种类和空间布局,同时引入步行距离衰减、交叉口密度、街区长度等因素,提高测度的准确性。步行指数已在美国、加拿大、澳大利亚、英国、新西兰等国家广泛应用[2]。2014年起,自然资源保护协会发布了5期中国城市步行友好性评价,通过公开卫星地图和百度街景等网上大型地图产品提供的街道信息对街道的建成环境进行了客观评价[3-4]。姜洋等[5]2提出基于GIS的街道界面连续性测度方法;曹哲静等[6]构建了街道尺度的步行指数和骑行指数;潘海啸等[7]探究了公共交通可达性对于出行碳排放的影响,发现居住区与最近的轨道交通站点的距离影响较为显著;刘秉乾等[8]基于社区生活圈的需求对北京通州副中心研究区域的街道步行路网进行了评价;韩治远等[9]以北京市为例,基于开源数据和公众提案构建了通学路交通环境安全性评估体系。

总体而言,已有研究多集中于客观的出行设施和出行环境评价,缺乏对使用者主观感受的发掘。同时,评价数据多来自开源的网络地图产173e5ec2c37c095f37be4339ff12919832c8d829718aee9cd5f21e57d4792b2d品,例如百度街景照片多在机动车道拍摄,难以展现步行和自行车道的环境情况。为此,本文将在以往评价指标中增加对慢行环境的精细化测度,并采取主客观结合的出行环境评价方法,以更准确和全面地展示低碳出行环境的状况。

2 指标体系和数据来源

2.1 指标体系构建

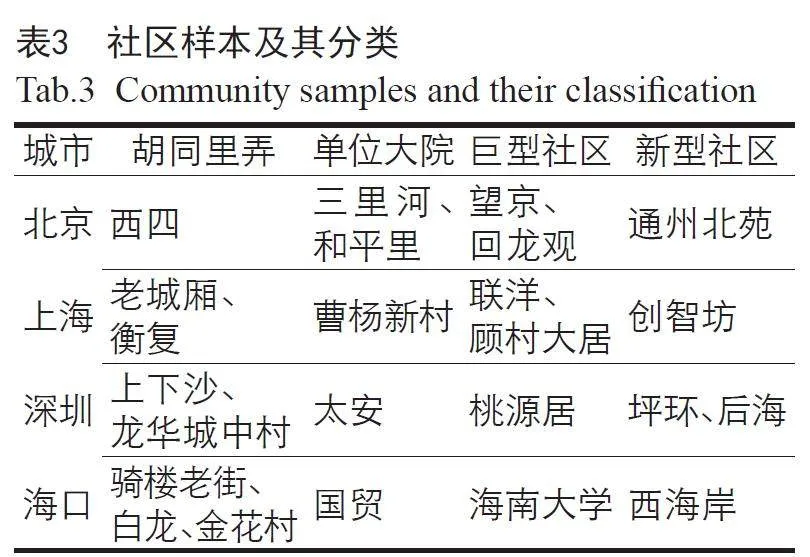

本文首先基于对“路见PinStreet”微信小程序公众征集的5 107份居民社区生活圈低碳出行环境提案的分析,总结出社区低碳出行方面居民改善需求最大的问题,包括人行道过窄、专用自行车道不足、盲道等无障碍设施缺乏、停车占道、街道照明缺乏、公交供给不足等。其次,结合文献研究,将提案中反映出的问题转化为“人行道宽度达标率”“专用自行车道密度”等客观层面的评价指标,并将其归纳为“安全”“便捷”“舒适”“活力”4大维度。“安全”维度反映人行道、自行车道、过街设施、盲道、夜间照明等保障低碳出行安全基本需求的设施情况;“便捷”维度反映到达生活服务设施、轨道公交站点、新能源汽车充电站的方便程度;“舒适”维度反映遮荫、占道停车等影响低碳出行舒适程度的设施情况;“活力”维度反映街道空间和室外活动场地的活跃程度。最后,有限的客观评价指标并不能涵盖公众对低碳出行环境的所有诉求,为了充分发掘使用者的主观感受,本文引入“满意”维度。该维度包含慢行满意度、轨道公交满意度、充电桩满意度3项指标,全面反映使用者对慢行、轨道公交、新能源汽车等3种主流低碳出行方式所体验到的出行环境的主观感受,探索前4维度涵盖范围之外的影响因素。整套指标体系包含5大维度,共20项指标(见表1)。

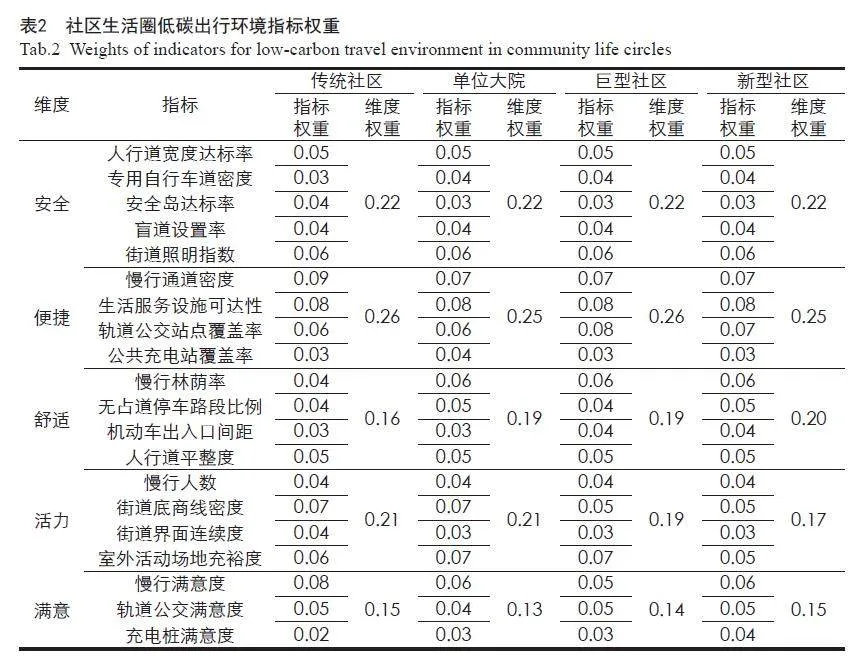

由于不同类型社区在城市基础设施条件、发展阶段、社区形态、居民生活方式等方面存在差异,各类社区在各维度和各项指标上的改进需求有所侧重。笔者邀请了10位专家对指标权重进行打分,用德尔菲法确定各个指标的权重(见表2),形成最终的社区生活圈低碳出行环境评价体系。

2.2 评价对象选取

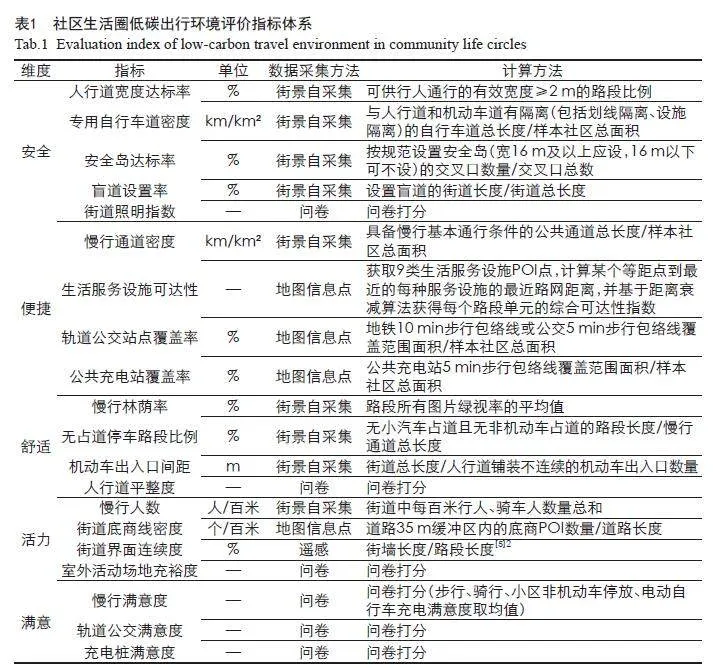

(1)社区生活圈类型

社区多种多样,不同社区的居民对于低碳出行环境的需求和评价标准也存在相应差异。本文结合中国实际情况在文献[10]方法的基础上进行改进,根据社区在城市中的区位、发展阶段、物质形态、居民生活方式等方面的区别将其分为4类,分别是“胡同里弄”“单位大院”“巨型社区”和“新型社区”,并对4类社区分别进行针对性的评价。

其中,“胡同里弄”主要指1910年前建设的开放式传统街巷(如胡同、弄堂)和城中村,这类社区具有街道空间狭窄、基础设施建设年代久远、生活资源丰富等特点,典型代表包括北京西四、上海老城厢、深圳上下沙等。“单位大院”指1950年代—1980年代建成的行列式布局的苏联式多层住宅小区,住宅通常沿道路边线规则排列、对称布置,小区相对封闭,如北京三里河、上海曹杨新村等。“巨型社区”指建设于1990—2000年城市郊区化过程中的超大尺度、功能单一的居住区,其周边配套设施和就业岗位相对较少,社区居民大多长距离通勤,如北京天通苑、回龙观、上海顾村等。“新型社区”指2010年后建成的尺度较小、理念先进的社区,具有住宅类型、居民群体、设施服务多样化等特点,典型代表包括上海创智坊、深圳后海等。

(2)社区样本选取

本文选取北京、上海、深圳和海口作为研究对象。这4座城市在城市规划方式、治理手段和居民生活方式上各具特色。北京作为历史悠久的古都,具有城市肌理疏朗大气、路网平直方正的特点,同时由于“摊大饼”的城市形态,居民通勤距离相对较长。上海是具有世界影响力的国际大都市,近年来在发展社区生活圈、建设“人民城市”方面成效显著,城市治理、生活服务设施供给水平较高。深圳是朝气蓬勃的全国经济中心城市,居民年轻化特色突出,城市建设起步晚、理念新。海口近年积极推动能源清洁低碳利用,开展基础设施低碳改造,同时作为二线城市更具生活气息,通勤距离较一线城市短。

在每个城市中选取6个社区样本,这些社区样本分别位于城市的不同方位,与城市中心距离各异,同时兼顾城市的各发展阶段和不同街区形态(见表3)。

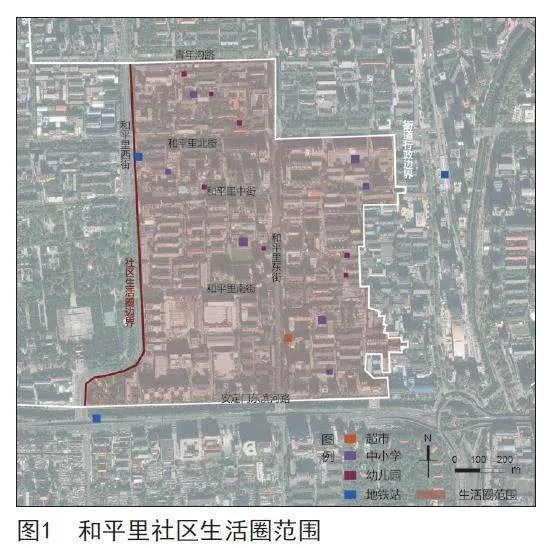

(3)评价范围划定

选定社区样本位置后,根据以下标准划定“生活圈”,即本文的评估范围(见图1):① 面积为1—2 km²;② 以邻近的城市主干道、河流等地理要素、行政边界作为生活圈边界;③ 至少包含一个地铁站(海口除外)、一个大型生活超市;④ 包含若干幼儿园、中小学等教育设施。

2.3 数据来源

(1)遥感影像抓取

利用网络大规模抓取技术,通过公开平台获取北京、上海、深圳和海口的遥感影像。对遥感影像应用Mask-RCNN深度学习算法,识别城市建筑物轮廓,支撑街道界面连续度等指标的计算。

(2)地图信息点抓取

利用网络大规模抓取技术,通过公开平台获取北京、上海、深圳和海口的地图信息点,包括轨道站点、公交站点、新能源汽车公共充电站、沿街底商兴趣点、社区生活圈服务设施兴趣点等。使用GIS技术进行基于路段或社区的网络地理大数据空间分析,例如计算基于路段的底商密度、基于社区的充电站覆盖率等。

(3)街景自采集

考虑到网络抓取信息的局限性,研究还进行了街景自采集。2020年11月至12月早晚高峰期间,调研员通过“录城”小程序,用手机以20 m为间隔,连续拍摄行人视角街景照片。系统通过GPS追踪自动记录照片拍摄位置坐标,并生成路径信息。街景照片共采集10 192张,分析范围涵盖388 km道路。采集完成后,对街景图片应用全景分割、物体检测等算法,识别行人、车辆、隔离带等目标,并结合物体几何关系,智能计算占道停车、人行道通行宽度等指标。最后将街景的计算结果通过空间位置关系连接到社区路段,整合指标结果。

(4)问卷调查

在主观评价方面,利用问卷进行社会满意度调查,广泛征集各类人群对其所在生活圈街道的主观感受和改善需求。问卷调查共收回问卷7 518份,其中有效问卷7 351份。通过对问卷结果的分析得到慢行满意度、轨道公交满意度、街道照明指数等一系列难以进行客观、定量描述的指标结果,同时了解居民的低碳出行意愿,并与低碳出行环境评价指标进行关联分析与比较,为改善建议行动的优先顺序提供民意基础。

3 低碳出行环境分析

3.1 总体特征

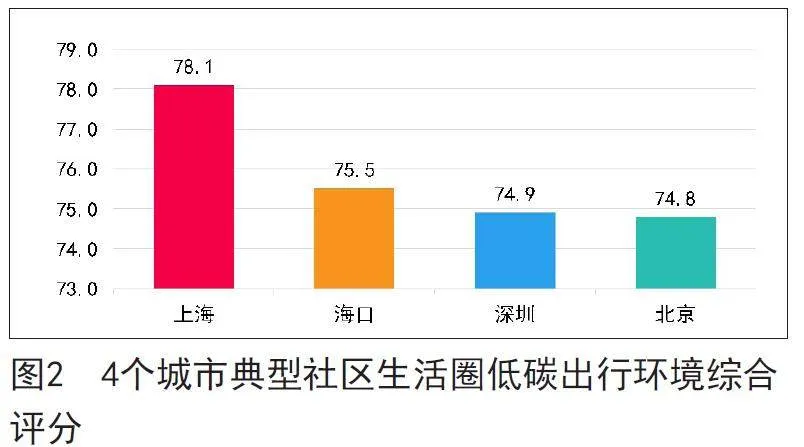

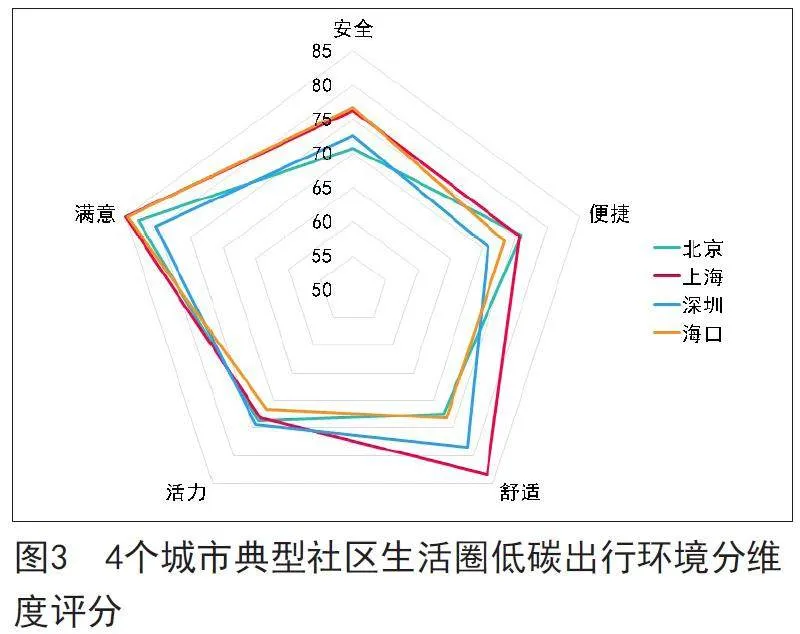

4个城市对比来看,上海的综合评分最高,其在安全、便捷、舒适、活力、满意所有维度均表现优秀,社区生活圈低碳出行环境最好。海口的综合评分名列第二,其在安全维度表现最为突出,而在舒适、活力维度稍显不足。深圳和北京差异较小,综合评分排名分列第三、第四。深圳的社区生活圈在活力、舒适方面表现更为突出,北京在便捷、满意两个维度更具优势,而安全维度则是两个城市的共同短板。

上海的社区生活圈低碳出行环境在4个城市中舒适度和满意度最高,其街道尺度宜人,停车规范整齐,说明上海在城市治理、塑造高品质空间等方面的行动已卓有成效。然而,上海在活力度上得分不高,这主要与街道界面连续度和室外活动场地充裕度两个指标得分偏低有关。顾村和联洋两个巨型社区街道界面连续度低,人行道两侧主要为居住区院墙、围栏,界面较单一。

海口的社区生活圈低碳出行环境在4个城市中安全度最高,具体表现在专用自行车道密度高、安全岛达标率高。但在舒适度上,慢行林荫率、无占道停车路段比例等关键性指标相对欠缺。建议行道树选择常绿、树冠大、树形优美、抗病虫害能力强、抗风性能好、生长速度快的乡土树种,并尽可能设计层次丰富的绿化配置,提高慢行林荫率。而对于占道停车问题,建议施划非机动车停车区,并加强规范停车管理及教育引导。

深圳的社区生活圈低碳出行环境在4个城市中活力度最高,具体表现在慢行人数和街道底商密度高。但在安全度和便捷度上,专用自行车道密度低、街道照明水平较低、轨道公交站点覆盖率不足。建议梳理慢行网络体系,分类分时段进行现状道路改造,增加连续独立的慢行通道。增加公交站及相对应的接驳设施,提高公共交通服务水平。

北京的社区生活圈低碳出行环境在4个城市中便捷度最高,尤其是新能源汽车公共充电站覆盖率显著高于其他城市,表现突出。然而对比其他3个城市,北京社区生活圈低碳出行环境的安全度偏低,这主要是由于安全岛设置严重不足。同时,北京社区生活圈低碳出行环境的舒适度也是4个城市中最低的,这主要体现在机动车和非机动车停车占道问题突出。需要指出,北京市近年来高度重视慢行系统建设和停车综合治理。2020年10月开始,北京市围绕核心区的主要街道和重点片区进行了二环自行车扩容、平安大街整治、王府井慢行示范区建设和交通安宁街区停车治理等一系列低碳出行环境的改造提升,极大地改善了自行车出行、行人过街、居住区停车等重点、难点问题。如果下一步工作能够深入到社区生活圈范围,相信其低碳出行环境将会得到更大的提升。

3.2 各类社区生活圈低碳出行环境比较

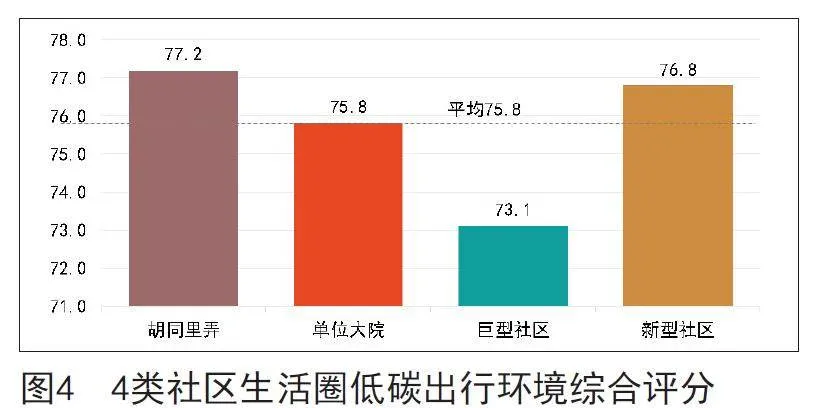

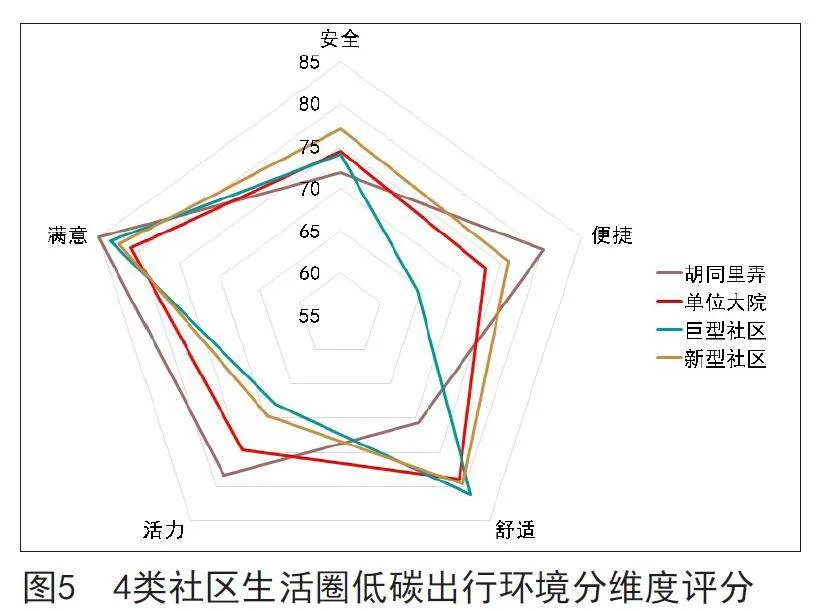

(1)胡同里弄

胡同里弄的低碳出行环境在4类社区中最佳。与其他类型社区相比,胡同里弄类型社区具有便捷度高、活力度高的优点,但舒适度较差。该类社区多位于城市中心,建成年代早,轨道公交基础设施供给最好,站点覆盖率高达94%;同时街道肌理细密,有更多空间设置底商,底商密度达到每百米13.7个,街道界面也更为完整,安全岛达标率高。由于建成年代久远,空间有限,兼之建成时没有相应的标准规范,因此慢行基础设施供给稍显不足。路网虽密,宽度却不够,人行道宽度、自行车道和盲道设置均落后,停车占道情况严重。值得一提的是,胡同里弄的新能源汽车基础设施供给水平是4类社区中最低的,然而当地居民对新能源汽车充电的满意度却相对较高。原因是他们找到了新的解决方案:有些居民购买的新能源汽车可以去换电站换电,有些居民将车开到周边的商场或自己单位的停车场给车充电。

(2)单位大院

单位大院的低碳出行环境在4类社区中名列第三。与其他类型社区相比,单位大院类型社区安全度、活力度处于中高水平,但满意度相对较低。该类社区建成年代较早,与城市中心距离较近,因此有比较完善的轨道公交基础设施,93%的居民能够10 min到地铁站、5 min到公交站,慢行林荫率高达33%,生活服务设施可达性也较好。同时过街安全,94%的交叉口安全岛设置达标,人行道宽度、盲道、照明等略高于平均。停车秩序相对较好。由于单位大院较为封闭,导致局域路网密度低,因此慢行通道密度和自行车道密度略低,仅为7.5 km/km²和1.5 km/km²。同时,人行道铺装断点较多,平均每510 m会遇到一个人行道铺装中断且有高差的机动车出入口。值得一提的是,虽然单位大院轨道公交站点覆盖率较高,但是居民对轨道与公交出行体验的满意度却低于平均。通过焦点小组访谈,我们得知这或许是因为居民对公交的满意度低。虽然这类社区公交线路较多,站点也不少,然而由于路网密度低且道路较窄,容易产生拥堵,公交车行驶速度慢,且到达时间不可控,因此公交满意度低。

(3)巨型社区

巨型社区的低碳出行环境在4类社区中表现最差。与其他类型社区相比,巨型社区具有舒适度相对较高的优点,但便捷度、活力度最低。由于建成年代相对靠后,道路空间充足,慢行林荫率极佳,达到37%;人行道宽度、专用自行车道密度、盲道等高于平均水平。居民对慢行的满意度高于平均。巨型社区低碳出行环境的显著短板在于“宽马路、稀路网”导致的过街安全性差(仅有68%的交叉口安全岛设置达标),慢行通道密度低(仅为6 km/km²),街道界面连续度低(贴线率仅为38%)等。此类社区多位于城市外围,因此轨道公交基础设施供给最差(轨道公交站点覆盖率仅为76%)。新能源汽车基础设施供给一般,充电桩满意度偏低。

(4)新型社区

新型社区的低碳出行环境在4类社区中排名第二。与其他类型社区相比,新型社区安全度最高,便捷度、舒适度处于中高水平,但活力度偏低。由于建设年代新,理念先进,新型社区的慢行基础设施供给基本完善,人行道宽度达标率高达91%,专用自行车道密度高达2.7 km/km²,为4类社区之首,慢行林荫率较高。新能源汽车公共充电站覆盖率较高,轨道公交基础设施供给水平目前略高于平均,随着一批在建轨道站点投入使用,新型社区在该项指标上的表现将会有更大提升。新型社区的显著短板在于活力度不高,慢行人数、街道底商密度、街道界面连续度等指标都偏低,每百米只有5.4个底商,生活服务设施可达性也相对较低。这或许与这类社区建成时间短,发展不够成熟有关,相信假以时日新型社区在活力方面会有所提升。同时在一些细节上也需要提高,如安全岛、盲道、照明等还不够完善,人行道还不够连续平整。

3.3 重点指标分析

总体来看,样本社区生活圈低碳出行环境的满意、舒适维度得分相对较高,安全、便捷、活力维度得分相对较低。其中6项指标平均得分在85分以上,社区生活圈低碳出行环境在生活服务设施可达性、轨道公交满意度、轨道公交站点覆盖率、安全岛达标率、慢行林荫率和人行道宽度达标率方面表现较好。但也有6项指标平均分低于70分,其中专用自行车道密度指标在样本社区中普遍得分较低。这说明缺乏专用自行车道是中国城市社区生活圈低碳出行方面亟待探索解决的共同难题。此外,公共充电站覆盖率、盲道设置率、街道界面连续度、慢行通道密度、无占道停车路段比例是平均得分最低的5个评价指标,样本社区在这些指标上得分参差不齐,差异很大。

下文以专用自行车道密度、慢行林荫率、无占道停车路段比例3个指标为例进行重点分析。

(1)专用自行车道密度

专用自行车道指有隔离(包括划线、栏杆、绿化带隔离等)的自行车道。随着共享单车和电动自行车的普及,非机动车出行比例逐年上升,非机动车的交通事故量也不断增加。很多道路缺少独立的非机动车道,致使人非或机非混行,时常出现抢道冲突,严重威胁交通安全。研究发现,样本社区的专用自行车道密度整体不高,均值只有1.8 km/km²,低于2021年住建部城市体检[11]要求的2 km/km²,有六成社区不达标。

总体来讲,上海与海口的专用自行车道密度较好,分别为2.5 km/km²和2.4 km/km²。上海街道宽度有限,独立自行车道多以划线隔离的形式存在。其管理到位,市民交通规则意识强,即使是划线隔离,也少有被机动车侵占的现象,能够保证自行车路权的独立。而海口除胡同里弄空间有限,其他社区自行车道建设较为完善,尤其是西海岸社区,大部分市政道路都有绿化带隔离的宽阔平坦的高品质专用自行车道。

令人意外的是,拥有大量三块板道路的北京,其社区样本平均专用自行车道密度仅为1.6 km/km²。究其原因,一是北京城市路网总体密度偏低,二是许多三块板道路两侧的非机动车道由于施划了路侧停车位并允许机动车驶入混行,而未能纳入本次统计口径。深圳由于历史原因,专用自行车道的设置率最低,仅为0.6 km/km²,很多道路上没有设置自行车道,或将自行车道与人行道共板设置。问卷调查结果显示,当地居民对此意见强烈。

(2)慢行林荫率

慢行林荫率指人视角的街景绿视率,即街景照片中所有图片绿视率的平均值。良好的慢行林荫率不仅能遮荫挡雨,也能降温降噪、放松身心、缓解压力、减少负面情绪,从生理和心理两方面提升慢行的舒适度。当慢行林荫率达到25%,人们感觉有较多绿化;慢行林荫率在35%以上,则感觉绿化很好。样本社区的慢行林荫率平均值为29.1%,慢行林荫率整体表现较好,但社区、城市之间存在一定差异。

就社区类型来看,巨型社区林荫率最好,平均值为35.5%,胡同里弄最差,平均值为19.5%。这与胡同里弄街道空间有限有关。在缺乏足够空间种植行道树的情况下,放置体积较小的花池,鼓励沿街居民、商铺外摆植物装饰也是提升街道绿化的有效手段。

就城市来看,深圳表现最好,社区平均值为31.6%,而对遮荫需求较大且植被生长自然条件好的热带城市海口,其慢行林荫率在4个城市中最低,社区平均值为25.4%。推测主要由于部分街道行道树的树种选择存在缺陷,枝干分支点较高、树冠小,无法有效遮荫。在“路见PinStreet”提案征集中,海口居民对增加步行环境中的行道树、街边绿化的呼声很高。建议海口在选择行道树树种时,在抗风的基础上重点考虑遮荫功能,同时增加街旁绿地等小型绿色空间,提高慢行舒适度。

(3)无占道停车路段比例

无占道停车路段比例指无机动车且无非机动车占道的路段占社区总路段的比例。占道停车是影响慢行舒适度的重要因素,对特殊群体(如推婴儿车的人群、需要轮椅的人群)的影响更为明显。本文中该指标表现整体一般,平均为63.1%。不同社区类型间、不同城市间差异也较为明显。就社区类型来说,胡同里弄由于空间狭窄,无占道停车路段比例最低,平均值为49.6%。就城市来说,北京的无占道停车路段比例最低,平均值为51.7%。

通过问卷调查、街景照片、现场调研,笔者发现占道停车主要原因包括未划定机动车停车区域、停车指示缺失、管理不到位等。建议社区完善停车设施,加强宣传教育与管理。

4 规划启示

针对社区生活圈低碳出行环境的分析,提出以下改进提升建议。

(1)以共性问题为导向,补齐短板

在规划设计方面,利用缩减机动车道宽度、减少机动车道数量、改造路侧带等办法增设专用自行车道,创造行人、自行车、机动车三分离的安全骑行环境;提升盲道设置标准,城市道路及居住区主要附属道路均应设置盲道;利用打开封闭大院等办法加密慢行通道;加快居住区新能源汽车充电设施建设;加强街道界面营造。在管理方面,规范路内停车,必要时增设停车监控设备,避免停车侵占通行空间。

(2)因地制宜,针对不同类型社区提出差异化提升策略

对于胡同里弄,建议以微改造的方式提升胡同里弄的慢行空间环境品质,通过居住停车认证、盘活共享周边单位停车位、挖潜闲置地块新建临时停车位等方式解决居民停车需求,逐步打造“不停车街区”,让胡同里弄回归清净、舒适的公共空间,最大限度保障人行道、自行车道独立路权,完善盲道设置。同时需要修缮坑洼路面,增加照明设施,挖潜街角空间设置公共活动空间,提高慢行舒适度。

对于单位大院,建议打通单位大院内部公共通道,补充城市的慢行网络密度,加密专用自行车道,在机动车出入口处保障人行道铺装连续平顺。周边道路可设置公交专用道,保障公交车服务准时可靠。

对于巨型社区,建议打造安全便捷的交叉口,并做好轨道公交站点与社区的接驳服务,压缩机动车道设置自行车专用道及非机动车停车设施。充分挖掘建筑底层空间资源,补充公共服务设施,提高街道活力。巨型社区在4类社区中评分最低,同时其低碳出行环境得分与低碳出行意愿的相关度最高,建议优先进行提升改造。

对于新型社区,建议新建建筑保持街道界面连续,同时挖掘建筑底层空间,补充生活服务设施。另外坚持高标准、精细化设计,保证人行道平整、照明充足、盲道全覆盖等。

(3)加强公众参与,促进基层治理从“被动接诉”向“主动作为”转变

改善社区生活圈低碳出行环境,可以极大地方便普通市民的生活,能够将公众的低碳出行意愿有效转化为行动。因此,这方面工作最需要听取市民的意见,充分考虑使用者的主观感受。这就要求从规划设计阶段到方案的实施和监管全程都必须重视和考虑民意,需要更系统地收集和整理居民的意见,并进行有效反馈,激发公众参与积极性,辅助政府识别基层治理中的重点、难点问题,引导财政资金投入精准匹配社会需求。

(4)将宣传教育落实到细节上,强化公众低碳出行意识

研究发现,越来越多的居民理解和拥抱低碳出行理念。这与大力的公共宣传和教育是分不开的。宣传教育与设施改造必须双管齐下,软环境与硬环境两手抓。当前“922无车日”等低碳出行宣传活动已经深入人心。在此基础上,还应更进一步,不仅进行理念倡导,更要将宣传教育落实到细节上,例如提倡“车让人”、行人与自行车各行其道、禁止电动自行车超速和逆向行驶等。

5 结论与展望

随着双碳目标实施、基层治理改革、城市体检与城市更新等国家层面战略工作的不断推进和深入,对社区生活圈开展低碳视角下的评估工作,发现诊断问题,提出改善策略,可为政府和行业提供有益的决策依据,并在引导公众低碳生活与传播方面发挥更加重要的作用。本文对北京、上海、深圳和海口4个城市24个典型社区开展评估,从安全、便捷、舒适、活力、满意5个维度20个指标对社区生活圈低碳出行环境进行综合评价。

研究发现,上海社区生活圈低碳出行环境最好,海口名列第二,深圳和北京差异较小,排名分列第三、第四。不同类型社区的低碳出行环境特点差异明显。胡同里弄虽然舒适度略低,但便捷度、活力度高,整体低碳出行环境最好;新型社区名列第二,在安全、便捷、舒适维度都有较好表现;单位大院位居第三,安全度、活力度处于中高水平,但满意度相对较低;巨型社区最差,便捷度与活力度均垫底。缺乏专用自行车道是中国城市社区生活圈低碳出行方面亟待探索解决的共同难题。同时,社区生活圈在新能源汽车公共充电站配置、盲道设置、街道界面营造、慢行通道密度和停车占道等方面问题突出且社区间良莠不齐。

此外,研究发现,部分社区的主客观数据存在差异,客观数据不能准确反映居民的主观感受,这与居民生活方式、交通行为习惯等软环境相关。进一步提高居民满意度有待更系统地收集和整理居民的意见,并进行有效反馈。未来社区生活圈低碳出行环境评价建议聚焦低成本、广覆盖、动态性、可参与4项原则进行持续性探索。

参考文献 References

[1]中华人民共和国自然资源部. 社区生活圈规划技术指南[S]. 2021.

Ministry of Natural Resources of the People's Republic of China. Technical guidelines for community life circle planning[S]. 2021.

[2]卢银桃,王德. 美国步行性测度研究进展及其启示[J]. 国际城市规划,2012,27(1):10-15.

LU Yintao, WANG De. Walkability measuring in America and its enlightenment[J]. Urban Planning International, 2012, 27(1): 10-15.

[3]自然资源保护协会,清华大学建筑学院. 中国城市步行友好性评价——城市活力中心的步行性研究[R]. 2019.

Natural Resources Defense Council, Tsinghua University School of Architecture. Evaluation of walkability in Chinese cities: a study on the walkability of urban vitality centers[R]. 2019.

[4]自然资源保护协会,中国城市科学研究会城市大数据专业委员会. 中国城市步行友好性评价——步道设施改善状况研究[R]. 2021

Natural Resources Defense Council, China Urban Science Research Association Urban Big Data Professional Committee. Evaluation of walkability in Chinese cities: a study on the improvement of sidewalk facilities[R]. 2021.

[5]姜洋,辜培钦,陈宇琳,等. 基于GIS的城市街道界面连续性研究——以济南市为例[J]. 城市交通,2016(4):1-7.

JIANG Yang, GU Peiqin, CHEN Yulin, et al. Continuity of street facade analysis with GIS: a case study of Ji'nan City[J]. Urban Transport, 2016(4): 1-7.

[6]曹哲静,辜培钦,韩治远,等. 面向街道的步行与骑行环境评估——以天津市为例[J]. 城市交通,2018(6):43-53.

CAO Zhejing, GU Peiqin, HAN Zhiyuan, et al. Evaluation of street walkability and bikeability: a case study of Tianjin[J]. Urban Transport, 2018(6): 43-53.

[7]潘海啸,郑煜铭. 上海市通勤者交通碳排放的影响因素[C]//2019城市发展与规划论文集. 北京:中国城市出版社,2019:10.

PAN Haixiao, ZHENG Yuming. Factors affecting commuter CO2 emissions in Shanghai[C]//2019 Paper collection of urban development and planning. Beijing: China City Press, 2019: 10.

[8]刘丙乾,熊文. 基于15分钟生活圈的北京副中心步行友好性评价[C]//2020年中国城市交通规划年会论文集. 2020.

LIU Bingqian, XIONG Wen. Evaluation of walkability in Beijing sub-center based on a 15-minute life circle[C]//Proceedings of 2020 China Urban Transportation Planning Annual Conference. 2020.

[9]韩治远,费晨仪,陈宇琳,等. 基于新技术手段的通学路交通环境安全性评估——以北京市为例[J]. 城市交通,2020(2):58-66.

HAN Zhiyuan, FEI Chenyi, CHEN Yulin, et al. Safety environment assessment of school route with new technologies: a case study of Beijing[J]. Urban Transport, 2020(2): 58-66.

[10]LIU Z, MA J, CHAI Y. Neighborhood-scale urban form, travel behavior, and CO2 emissions in Beijing: implications for low-carbon urban planning[J]. Urban Geography, 2017, 38(3): 381-400.

[11]中华人民共和国中央人民政府. 住房和城乡建设部通知要求开展2021年城市体检工作[EB/OL]. (2021-05-07)[2021-12-26]. http://www.gov.cn/xinwen/2021-05/07/content_5605075.htm.

Central People's Government of the People's Republic of China. Notice from the Ministry of Housing and Urban-Rural Development on carrying out the 2021 urban physical examination work[EB/OL]. (2021-05-07) [2021-12-26]. http://www.gov.cn/xinwen/2021-05/07/content_5605075.htm.

基金项目:国家重点研发计划项目“城市更新设计理论与方法”(编号2022YFC3800301);国家自然科学基金青年项目“基于供需耦合视角的社区生活圈评价与规划应对研究”(编号52008226);国家社会科学基金重大项目“新发展理念下中国城乡社区治理与服务体系研究”(编号21ZD111);能源基金会项目“基于公众参与的社区生活圈低碳出行环境评价与传播”资助。