上海落实“双碳”目标的国土空间发展战略与实施策略研究

摘 要《上海市城市总体规划(2017—2035年)》以建设更可持续的韧性生态之城为目标,积极探索超大城市可持续发展路径,为推动形成绿色低碳的空间格局奠定了良好的基础。实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,国土空间也面临发展新机遇和转型挑战。在此背景下,以战略规划转型为出发点,衔接温室气体清单并梳理国土空间规划促进减碳增汇的主要影响因素,进而提出碳约束背景下上海空间战略发展响应思路,以及基于空间资源优化配置的重点领域发展战略和实施策略,以期为上海落实“双碳”目标提供研究支撑。

关 键 词 碳达峰;碳中和;空间战略;实施策略;上海;

文章编号 1673-8985(2024)04-0001-08 中图分类号 TU984 文献标志码 A DOI 10.11982/j.supr.20240401

0 引言

2022年4月,政府间气候变化专门委员会发布《气候变化2022:减缓气候变化》(Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change)报告,首次将“城市系统”放在与能源、建筑、交通等关键部门并列的位置论述降碳措施,强调跨领域协同的重要性[1]。2021年9月出台的《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,明确要求强化国土空间规划对碳达峰、碳中和(以下简称“双碳”)目标的支撑保障[2]。

上海作为全国改革开放排头兵、创新发展先行者,响应落实“双碳”目标不仅是服务国家战略大局的使命要求,也是自身高质量发展的内在需要。同时,作为持续推进产业经济发展的全球城市、进入存量发展阶段的高密度超大城市和高度依赖外来能源输入的弱禀赋城市,上海也面临着重大发展机遇和快速减排的巨大挑战。《上海市城市总体规划(2017—2035年)》(以下简称“上海2035”)[3]获批以来,在国土空间规划体系下,相关工作有序推进。面对“双碳”战略下的新形势和新要求,笔者基于上海碳排放特征和空间规划促进减碳增汇的影响因素,研究提出空间战略发展导向和实施策略建议,以期助力上海绿色低碳城市建设。

1 相关研究综述

1.1 空间规划是促进城市低碳发展的有效手段

城市是碳排放的主要来源,众多研究表明,空间规划通过引导形成更合理的发展格局和高效基础设施系统,能有效促进城市低碳发展。同时,空间规划对城市发展具有长期性、结构性的影响,已经建成的城市空间格局和重大基础设施无法在短时间内改变,一旦形成高碳排模式则具有一定的锁定作用[4]。“双碳”战略提出以来,相关学者就国土空间规划如何落实“双碳”目标要求开展了系列研究。系统应对方面,熊健等[5]认为应将“双碳”目标纳入国土空间规划全过程和各层级并尽快建立应对的逻辑路径;石晓冬等[6]认为国土空间规划应在规划目标、规划尺度、规划视野、规划技术、规划对策等方面做出适应性转变。技术方法方面,黄贤金等[7]认为国土空间规划的碳治理过程应包括研究碳源碳汇的时空演变规律、开展碳承载力评估、分析国土空间冲突影响和构建国土空间格局体系。重点领域方面,仇保兴[8]提出聚焦城市交通、建筑、市政与废弃物处理3大领域的减碳策略。实施路径方面,林辰辉等[9]以天津市为例形成“目标—指标—规划策略—空间响应”的国土空间规划技术框架和减碳增汇路径。总体来看,“双碳”目标下国土空间规划研究强调了碳约束背景下空间规划应做出的适应性转变,但将“双碳”目标与具体城市空间战略相关联的研究还较少,仍处于探索起步阶段。

1.2 城市发展模式转型与空间战略的再认识

1.2.1 战略规划聚焦前瞻性、关键性和全局性的核心内容

21世纪初,我国部分城市因面临现行城市总体规划目标不清、策略不明、缺乏弹性和应对能力的问题,探索开展了战略规划的研究编制,以解决城市发展过程中面临的重大问题。因其能够在更大空间和时间跨度上对更多资源进行操作,辅助城市确立独特的竞争力定位,明确城市空间发展路径而得到广泛的应用。需要注意的是,战略规划并不是一个全要素覆盖的规划,而是重点聚焦对城市发展具有前瞻性、关键性和全局性的内容。

1.2.2 战略规划逐步转向关注城市发展模式转型下的空间组织逻辑

2005年,建设部发布《关于加强城市总体规划修编和审批工作的通知》(建规〔2005〕 2号),提出“各地在修编城市总体规划前,要组织空间发展战略规划研究,前瞻性地研究城市的定位和空间布局等战略性问题”[10]。战略规划作为一种相对成熟的规划形式,成为支撑城市总体规划编制的重要技术内容。笔者在研究2000年《广州城市建设总体战略概念规划纲要》 《广州城市总体发展战略规划(2011)》和《广州面向2049的城市发展战略规划》[11]后,认为有别于过去粗放型发展阶段强调空间发展方向的重大调整或空间物质增长,当下战略规划更加关注支撑城市发展模式转型的空间适应方式。因此,本文的重点在于响应落实“双碳”目标,对碳约束背景下规划目标、空间组织等进行再认识和再思考。

2 “双碳”目标下上海国土空间发展的基本概况

2.1 城市碳排放结构特征与趋势

受发展阶段和城市产业结构的影响,上海碳排放总量和碳排放结构特征与纽约、伦敦、巴黎等全球城市相比,存在较大的差异,也面临更为复杂的挑战。

2.1.1 碳排放总量进入平台波动期,碳排放强度与GDP增速脱钩迹象明显

上海能源消费量在2000年至2009年间保持年均约6.6%的较高速增长,碳排放量随之攀升。自2010年起,能源消费量逐步企稳并维持在约1.1亿t标煤,碳排放总量也在2013年前后达到峰值,并维持在约2亿t,标志着上海已迈入碳排放总量控制的新阶段。尤为显著的是,随着经济结构的优化和能效的提升,碳排放强度与GDP增长逐渐解耦,万元GDP碳排放量从2010年约1.15 t降至2021年约0.45 t,展现出低碳转型的积极成效,高碳能源使用比例显著降低[12]。

2.1.2 工业碳排占总排放的一半,交通和建筑领域面临刚性增长压力

2020年,工业领域依然是上海碳排放的主要来源,占据总排放量的50.9%,交通与建筑领域的碳排放占比分别为27.8%和21.0%。城市交通碳排放(不含航空和水运)的占比从2015年约9.2%微增至2020年约9.5%。2010年至2020年,建筑碳排放总量增加54.5%,其中,建材生产和建筑运行阶段是主要的碳排来源[13]。与纽约、伦敦、巴黎等处在后工业化阶段的城市碳排主要来自建筑和交通领域不同,在未来较长一段时间,上海在工业领域的能源需求量仍然较大且减碳压力巨大。同时,随着生活水平的改善,建筑和交通领域将面临能源消费刚性增长的压力。

2.2 城市碳源碳汇空间分布特征

2.2.1 建设用地规模增长对碳排放的影响逐渐降低,需更关注空间结构优化和用地提质增效

研究分析城市碳排放总量与建设用地之间的关系,发现20世纪90年代以来,上海的地均碳排随着建设用地快速增长而有所下降。2004年左右随着用能增长速度超过用地扩张速度,地均碳排呈上升趋势。此后,随着能源结构优化和碳排放总量进入平台期,2010年左右地均碳排开始逐步下降。在建设用地规模锁定、新增建设用地与低效建设用地减量化挂钩的背景下,上海需通过空间结构优化、土地利用提质增效来降低地均碳排。

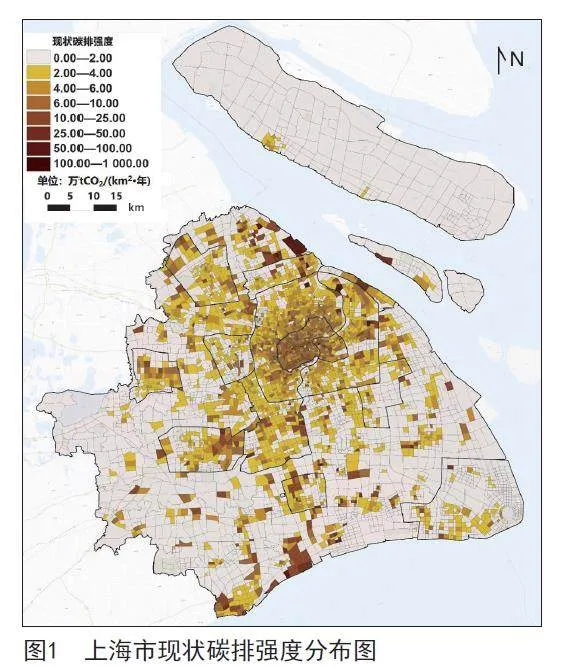

2.2.2 碳源空间分布与用地功能密切相关,郊区碳排总量和人均碳排远高于中心城

现状碳排空间分布上(见图1),中心城、主城片区、五个新城和市域其他地区的碳排比重分别为26.89%、11.44%、12.09%、49.83%,人均碳排比例大致为1.00:1.55:1.89:2.60。总体来看,商业商办集聚区、工业园区、大型基础设施是主要的碳源地区。主城片区形成了以通勤为主的长距离出行模式,导致交通碳排放也显著增加。郊区集中了大量工业,其碳排放总量和人均排放量显著高于中心城,成为碳排放的高值区域。

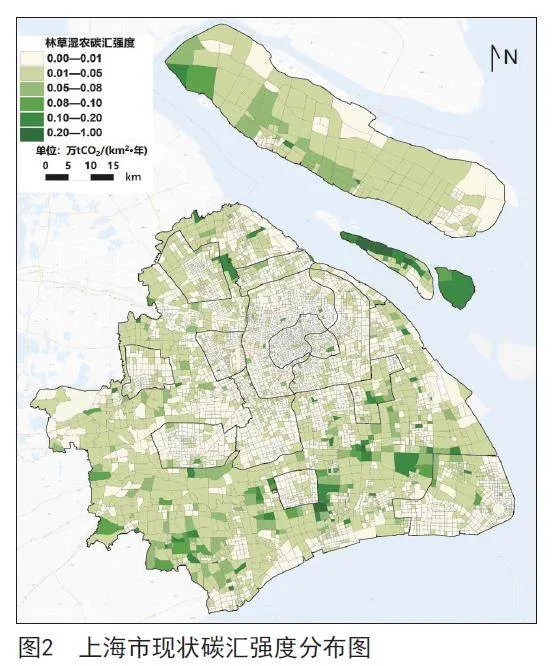

2.2.3 碳汇空间及能力有限,生态与农业空间转变为建设用地带来额外碳排

受自然资源禀赋条件限制,上海的碳汇空间有限,主要为林地、沿海滩涂、公园绿地、水域和其他湿地,陆域碳汇从远郊到近郊再到主城区呈逐层递减趋势(见图2)。由于海洋湿地生态系统碳汇核算还在持续完善,仅考虑林地,全市碳汇占全市碳排总量比例较低。更为严峻的是,生态与农业用地向建设用地的转变过程会释放大量额外碳排放。相关研究基于遥感分析上海1994—2006年土地利用变化与土壤碳库的关系,发现该时间段农田转变为建设用地导致土壤有机碳的碳库损失量为217.62万t[14]。

2.3 空间发展面临的挑战和主要关注方向

上海作为持续推动国际经济、金融、贸易、航运、科技创新“五个中心”建设的现代化大都市,同时又是高度依赖外来能源的超大城市,正面临着“双碳”战略带来的深刻变革与巨大挑战。

2.3.1 全球城市功能绿色转型与空间资源的合理配置

当前世界正在经历新一轮发展变革和大调整,绿色低碳发展成为全球共识,上海也在积极谋划“五个中心”的功能内涵再升级。构筑绿色经济发展引擎,建立绿色金融体系、发展碳金融,打造绿色低碳供应链、建立绿色贸易体系,打造绿色智慧港口,推动以低碳、零碳、负碳为代表的绿色技术创新和应用,是上海在绿色时代城市能级和核心竞争力提升的重要内容。实现经济社会的全面绿色低碳转型与上海“五个中心”的功能强化互促共进,空间作为重要的资源配置要素,也应提前谋划做好支撑。

2.3.2 碳约束背景下空间格局深度优化方向的再思考

城市空间格局的塑造长期以来受到内外部各类因素的影响,随着“双碳”目标被纳入经济社会发展和生态文明建设整体布局,绿色生产生活方式的转型也带来空间供给关系的变化。上海应重点关注五个新城、东方枢纽、虹桥国际开放枢纽、南北转型等重大战略地区与绿色低碳区域格局塑造之间的关系。同时需要重新思考商业商办集聚区、产业社区、产业基地等重点地区绿色转型的方向。例如,宝山钢铁基地、上海化工经济技术开发区、松江工业区、青浦工业园区及长兴岛船舶基地等规划产业基地,恰是目前地均碳排强度的高值地区,面临产业升级与低碳发展的双重挑战。以上内容都需要基于新的空间组织逻辑做出响应。

2.3.3 重点领域发展诉求与空间供给关系的统筹平衡

空间规划是上海迈向“双碳”目标的关键路径,也是统筹能源、交通等降碳领域的重要平台。如能源领域,上海计划“十四五”期末将本地可再生能源占全社会用电量比重提升至8%,根据《中共上海市委 上海市人民政府关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》,规划到2030年非化石能源占能源消费总量比重达到25%,2060年该占比达到80%以上。而上海作为高度依赖外来能源的城市,对外能源通道空间紧张,探索多元化能源供应方式及相应空间资源保障成为能源战略制定的重要考量。又如交通领域,支撑上海全球城市功能的客货运交通量仍在持续增长,全市总平均通勤距离超过10 km,优化多层次交通网络、推进低碳交通设施体系建设、减少冗余交通碳排放成为交通降碳的重要工作。在此背景下,迫切需要统筹各领域发展与空间供给的关系,做出合理的安排。

3 “双碳”目标下上海国土空间发展战略的响应逻辑

3.1 国土空间规划的既有低碳导向

作为指导城市中长期发展的纲领性规划,“上海2035”明确提出“更可持续的韧性生态之城”的目标,应对挑战和未来发展的不确定性,提出“底线约束、内涵发展、弹性适应”的发展模式转型。规划提出建设“网络化、多中心、组团式、集约型”的空间体系,提升主城区功能能级、控制中心城周边地区蔓延、发展绿色交通等策略,并纳入目标年碳排放总量较峰值削减比例、万元GDP能耗、绿色出行占比、绿色建筑达标率、固废无害化处理率和分类收集率等指标。“上海2035”充分体现了绿色低碳发展的重要导向,为响应“双碳”目标,应更加全面、系统、科学地谋划未来的空间格局优化的方向。

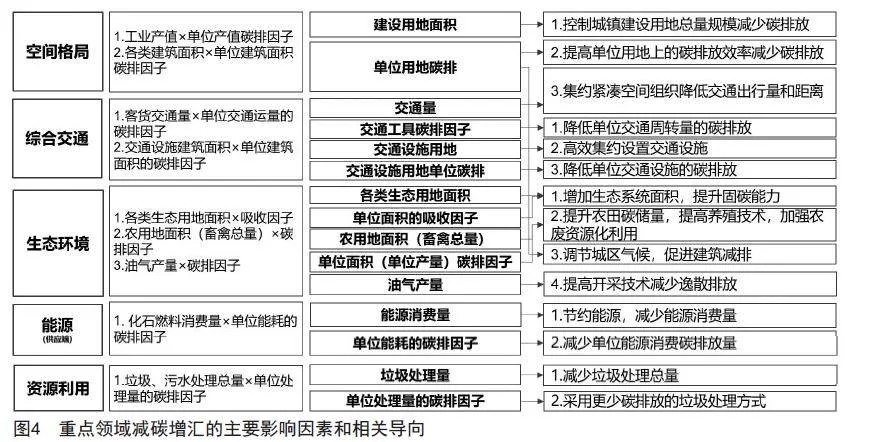

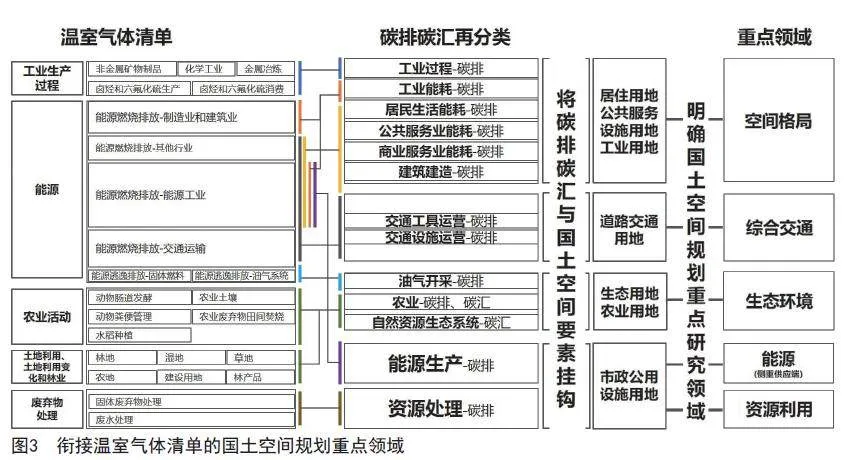

3.2 国土空间规划促进减碳增汇的影响因素

有别于以往的低碳发展,“双碳”目标从碳定量维度对城市发展提出更高的要求。本文基于国土空间规划视角,衔接国际通行的温室气体清单体系和方法,将核算清单进行碳排碳汇细分并与国土空间要素相关联,从而明确能源、空间格局、交通、资源利用和生态环境等国土空间规划重点领域(见图3),并进一步研究重点领域碳核算的影响因素和规划导向[15](见图4),作为各领域关键问题的分析基础。具体来看,空间格局上,主要通过控制建设用地规模、提高单位用地碳排放效率、使空间组织集约紧凑以降低交通出行量和距离来减碳。综合交通领域,除了与空间协同降碳之外,主要从交通工具、交通设施用地来考虑。生态环境领域,重点通过增加各类生态与农业空间面积,调节城区气候,促进建筑减排。能源领域,主要通过促进节约高效利用,提升可再生能源比例、降低单位能源消费量的碳排强度来减排。资源利用领域,主要从减少垃圾量和降低单位处理量的碳排强度实现减碳。

3.3 上海国土空间发展战略的响应框架

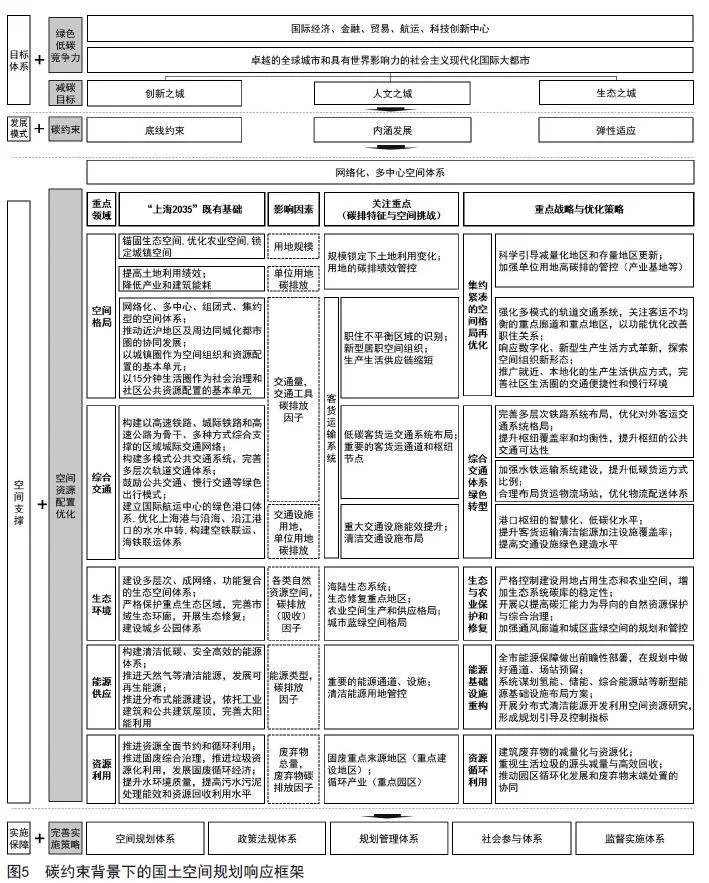

面向“双碳”目标,上海空间发展应在持续建设“五个中心”的框架下,推动经济社会发展全面绿色转型和绿色低碳全球竞争力的提升。衔接“上海2035”的总体框架,在目标体系、发展模式、空间支撑、实施保障中充分落实“双碳”要求(见图5)。首先,将减碳目标要求全面纳入城市的目标体系。其次,衔接重点领域减碳增汇的规划导向,以及上海绿色转型面临的空间约束和挑战来识别空间战略关注的重点内容,进而明确策略优化方向。在此基础上,提出进一步完善“双碳”目标要求传导的实施策略。

重点领域遵NXA2uQgJvPTB6Iqyjn/qg7flR/LtigxATLx2YLkhnl4=循“规划基础+影响因素+关注重点”到“优化方向”的研究路径。空间格局方面,上海提出构建多中心空间体系、培育新城综合性独立节点城市等举措都体现了低碳的总体导向。通过建设大都市圈、城镇圈和15分钟社区生活圈,提升商品自给率、职住平衡度以及促进日常生活服务供应邻近化,推动出行和运输活动短途化,能够有效减少交通出行产生的碳排放。未来应从关注建设用地减量和存量地区更新、强化空间—交通协同发展、响应新型生产生活关系、加强高碳低效用地管控来深化绿色转型。综合交通方面,上海提出构建多模式公共交通系统,建立国际航运中心的绿色港口体系,优化水水中转,构建空铁联运、海铁联运体系等要求,考虑到对外客货运输系统是上海重要的交通碳排来源,未来应进一步优化重要客货运通道、枢纽节点与主要功能区的关系。生态环境方面,“上海2035”提出建设多层次、成网络、功能复合的生态空间体系,未来应加强海陆生态系统统筹,开展以提高碳汇能力为导向的自然资源保护与综合治理。能源供应方面,在明确构建清洁低碳、安全高效的能源体系,响应非化石能源对空间的诉求的基础上,未来应聚焦重要的能源通道、清洁能源用地管控等方面。资源利用方面,则要更加全面和深入地推进资源全面节约和循环利用,进一步强调建筑固废的资源利用,推动循环经济型园区建设。

4 “双碳”目标下上海国土空间发展战略研判

4.1 上海全球城市核心功能强化与绿色转型

落实“双碳”目标、实现绿色转型是新时代赋予上海的新使命,通过“五个中心”功能的绿色升级,构筑生态文明时代的竞争力。践行“底线约束、内涵发展、弹性适应”的发展模式,将碳约束理念要求全面融入城市发展建设全过程,支持“创新之城、人文之城、生态之城”的建设。首先,着力成为全球绿色经济的领航者。依托现代化产业体系,深化绿色低碳技术的研发与应用,培育世界级绿色低碳产业集群,使绿色经济成为全球城市功能的基石。其次,加快构建绿色低碳的综合交通网络,支撑绿色智慧的国际航运中心建设。针对超大城市的交通特点,优化多层次交通体系,强化公共交通服务。再次,能源体系革新是上海绿色转型的重中之重,加速向清洁能源转型,加大本地可再生能源的开发利用,提升能源利用效率,确保能源供应的稳定性和低碳转型的可持续性。最后,锚固“上海2035”生态空间格局,加强对近郊绿环、外环绿带、生态走廊等关键生态空间的保护与建设,构建城市蓝绿基底,提升城市生态品质和价值。上海的全球城市核心功能强化与绿色转型之路,不仅是对“双碳”目标的积极响应,更是对未来城市发展模式的一次深刻探索。

4.2 集约紧凑空间格局的再优化

空间格局再优化主要围绕“规模、布局、用地”进行深化。

一是推动建设用地规模锁定下的结构优化。进一步实施减量化和引导更新地区向城市公共交通便捷区域集中,实现空间布局集约紧凑发展。

二是强化空间与交通的协同减排,积极适应生产生活方式革新。一方面是城市功能与多模式的轨道交通系统的协同优化。其中,中心城侧重于提升网络效能与强化城市副中心的交通枢纽功能,主城片区聚焦加快轨道交通切向线的建设,以提升就业中心的均衡分布和吸引力,五个新城则依托都市圈轨道交通网络,强化枢纽功能,提升骨干公交走廊的公交服务品质,促进新城城市功能布局与骨干公交走廊的协同。研究表明,基于“上海2035”情景,通过优化职住空间结构,将居民出行距离缩短10%可实现碳排放量降低8.5%左右[16],因此未来在外高桥地区、中心城西部、中心城北部等现状职住分离程度较高区域或者客运不均衡的重点廊道沿线,应通过功能优化改善职住关系。另一方面是响应数字化、远程办公等趋势,持续提升15分钟社区生活圈的交通便捷性和完善慢行友好环境,提高绿色出行比例,推动建立就近本地化的生活生产供应链,发展都市农业并鼓励本地食物供应,从源头上减少能源消耗和碳排放。

三是加强重点地区单位用地碳绩效的管控。对中央活动区、产业社区、产业基地等重点地区实行分类管控,深化土地全生命周期管理,将碳排放指标纳入用地绩效评价体系,严格限制高碳排放行业的用地扩张,同步制定存量低效高碳排用地的退出机制。

4.3 综合交通设施绿色转型

交通减碳的核心是建立一个绿色出行系统,引导客货运机动车交通向低碳交通方式转移。

一是优化对外客运交通格局。在既有高速铁路、城际铁路网络的基础上,可进一步补充和预留对外铁路通道,完善高速、城际、市域等不同层次铁路系统布局,促进上海大都市圈和长三角城市群范围内城际出行铁路化。提高枢纽覆盖率和均衡性,推动新增铁路枢纽选址靠近人口和岗位集聚区域,如结合宝山、松江等新建高能级铁路枢纽开展站城融合开发建设,提高铁路枢纽1小时公共交通可达范围内的人口岗位覆盖率。完善铁路枢纽接驳交通系统,重点提升轨道交通和常规公交的换乘便利性,提高铁路枢纽的公共交通可达性。推动长三角城市群和上海大都市圈城际和市域铁路“一张网”协同运营,提升整体运输效率和服务水平。

二是重视货运交通系统布局。进一步发挥铁路和水路运输低碳优势,当前上海对外货运中铁路比例偏低(仅占1.2%),公路比例居高不下(约37.4%),因此需加强铁路和高等级航道与大型物流基地、运输需求旺盛的产业基地的紧密衔接,提高铁路、水运在全社会货物运输中的占比。根据《上海市交通领域碳达峰实施方案》,到2035年,上海市海铁联运集疏运量将达到300万—340万标准集装箱,应加快芦潮港站、外高桥站、徐行站等海铁联运枢纽规划建设,港区规划预留铁路专用线接入空间,通过优化铁路与港口衔接关系、航道与港口衔接关系,提高港口海铁联运运量和水水中转比例。此外,应加强城市物流配送体系建设,优化城市货运场站体系布局和选址,提高货运场站可达性,提升末端配送站点覆盖率。提高道路货物运输中新能源车辆占比,在临港新片区试点氢能货车使用,降低交通运输行业中碳排放最为集聚的公路货运碳排放量。

三是提高交通设施低碳建设水平。提升上海港智慧化、低碳化水平,推广洋山港四期自动化码头建设经验,加快港口岸电设施建设,提高船舶停靠港口期间以电代油比例。同时,提升客货运输清洁能源加注设施覆盖率,加快电动汽车充电桩与公交、出租、货运集中式充(换)电场站建设,推进加氢站布局规划。

4.4 生态与农业空间保护和修复

生态和农业空间重点通过保护和修复提升碳汇能力。

一是严格控制建设用地占用生态和农业空间,提高生态系统碳库的稳定性。保护各类生态空间,稳定现有森林、湿地、耕地等重要生态空间的固碳作用,积极推动基于自然的解决方案,促进生物多样性保护。

二是开展以提高碳汇能力为导向的自然资源保护与综合治理。根据《上海市生态空间专项规划(2021—2035)》,目标在2016年的基础上新增约380 km²林地,《上海市碳达峰实施方案》也明确,2025年森林蓄积量将提高至900万m³,2030年远期达到1 100万m³。在通过新增林地面积和优化林相结构等措施提升森林碳汇水平的基础上,未来还应着力完善包括海洋湿地和内陆湿地等在内的全市生态系统碳汇监测核算体系,评估典型生态碳汇系统的固碳能力和增汇潜力,识别现状高碳汇区和增汇高潜力区,实施以增加碳汇为导向的生态修复工程,尤其是整体推进海洋生态系统保护和修复,提升滨海盐沼等的固碳能力。

三是加强通风廊道和城区蓝绿空间的规划和管控。尽管“上海2035”锁定了全市建设用地和建筑规模的“天花板”,但相较现状仍有一定的建筑增量。中心城已经呈现较高热岛强度,在五个新城、临港新片区、东方枢纽等重点战略地区持续发力,人口和产业还将进一步集聚的情况下,应加强全市风况特征分析,评估通风潜力,研究确定通风廊道格局,明确主、次通风廊道的管控要求,充分利用城区蓝绿空间,协同新建城区通风廊道预控或更新地区城市形态改善,发挥好改善局部气候、缓解城区热岛效应的作用,配合建筑节能减排相关政策与措施,合理引导降低能源消费侧需求。

4.5 能源基础设施重构

前述提到2060年,上海非化石能源占比将大幅提高到80%,主要为风能、太阳能、生物质能、海洋能及外来清洁电力。面向新的能源结构,空间资源成为能源战略实施的硬约束条件,必须在国土空间规划中提前谋划,协调好能源基础设施与国土空间各系统的关系,纳入各级各类国土空间规划。

一是对全市能源保障做出前瞻性部署,在规划中做好通道、场站预留。在外来清洁电力通道布局方面,存量挖潜与新增通道并重,应充分利用现状特高压输电设施及空间资源消纳更多外来清洁电力,新增输电通道应结合已有能源通道、大型市政走廊、大型生态廊道、重要交通走廊两侧隔离带等布局,节约集约利用空间资源。提前研判风力发电中远期空间布局和配套设施方案,近期主要以保障海上风电送出通道及陆域配套设施落地为主,预留海上风电场址至市区通道走廊;远期在保障城市绿色电力需求的同时,应进一步深化风电资源利用方式,结合深远海风电场利用海域空间,布置新型能源设施,如结合风电场布置氢能生产设施、储能设施,以及结合风电场布局新型产业等,促进风电资源的高质量开发利用,同时减少对城市空间格局、能源网络的冲击和影响。

二是系统谋划氢能、储能、综合能源站等新型能源基础设施布局方案,尽快启动相关专项规划编制工作。氢能已成为日本和美国能源结构转型、能源安全保障和应对气候变化的重要抓手。上海的氢能基础设施应基于氢能发展方向,结合海上风电等大型绿色能源基地,形成氢能生产、储运和加氢基础设施总体安排。储能设施作为支撑新型电力系统的重要基础设施,应从电力生产源端及负荷端两端发力,在源端充分结合海上风电场利用海上空间资源布局,在负荷端化整为零通过小型储能设施减少集中式储能设施布局,同时增加能源网络安全。

三是开展分布式清洁能源开发利用空间资源研究,形成规划引导及控制要求。以光伏为例,目前空间资源主要分布在工业、仓储物流、商业、公共建筑等建筑屋顶和不考虑作为农业用地的滩涂地区,其实际装机受建筑适用性、土地兼容性、经济性、开发技术、权属意愿、环境问题等多种客观因素制约。为保障光伏资源开发,应进一步拓展光伏建设方式,如结合农业用地、渔业空间等综合利用光伏资源,对新建地区、新建建筑形成光伏规划引导及控制指标,纳入规划体系,在相关项目建设和审批管理中予以落实。风电除集中式风能开发外,应进一步结合郊野公园、产业园区、生态防护绿地等空间,因地制宜发展陆上分布式风电。

4.6 资源循环利用

资源利用方面的重点是通过资源的节约和循环再利用,从全过程减少碳排。首先,要促进建筑垃圾的减量化与资源化。注重对存量建筑的利用,并对建筑垃圾进行资源化利用,逐步探索建筑全生命周期碳排放评估和循环利用模式。其次,是重视生活垃圾的源头减量与高效回收。不断完善可回收物的收集与处理系统,保障相关设施空间的供给,构建闭环的资源循环模式。此外,还要进一步推动园区循环化发展和废弃物末端处置的协同。促进基础设施共享、废弃物互为资源、能源梯级利用和水资源循环,全面提升园区内部资源流动效率。例如:上海化学工业园区企业由于产业关联度较高,因此探索实现了资源共享和原料产品互通的低碳生产模式;上海浦东老港资源循环利用基地利用先进的循环技术,实现了园区内35%的资源循环利用率,在此基础上应进一步提高标准。

5 “双碳”目标下上海国土空间发展战略的实施保障

5.1 构建战略实施总体框架

依托国土空间规划编制审批体系、实施监督体系、法规政策体系和技术标准体系,基于“双碳”国土空间发展战略要求,考虑各级各类规划的定位作用和规划编制实施进展,搭建上海“双碳”的国土空间战略实施框架。编制审批方面,围绕全市“两个维度、三个层次、四种类型”国土空间规划编制审批体系。在空间维度上,强化相关战略要求在总体、单元和详细3个层次的有效传导与衔接。在时间维度上,结合国土空间近期规划、单元规划近期建设重点以及国土空间年度实施计划等对相关目标任务进行分解落实和实施推进。实施监督方面,探索将项目层面的重点管控内容纳入规划实施许可。法规政策支撑与技术保障方面,将相关要求纳入法规政策,开展技术标准制定、修订工作[17]。

5.2 完善规划管控传导衔接

在“双碳”国土空间发展战略的统领下,明确全市3个层次规划重点解决的问题,确定管控要素和管控方式,强化相关战略要求在总体、单元和详细规划层次间的有效传导与衔接。总体规划层次主要体现减碳目标要求,加强重大专项响应;单元规划层次注重指标分解和内容深化;详细规划层次既要在技术层面与上位规划有效衔接,也要关注空间治理的灵活性和适应性。其中,考虑到全市不同区域碳排放特征存在差异,应加强自上而下的低碳分区管控和自下而上的低碳片区建设,率先在特定政策区等重点地区开展示范性探索。如在中央活动区设置“零排放区”,通过管控车型种类、优化公共交通、规范非机动车停放和进行健康街道改造等综合策略,降低交通碳排;在五个新城推进“低碳/零碳实践区”,优化城市中微观形态,丰富城区蓝绿空间,改善局部气候;在南北转型区的重点产业园区,结合行业规范将碳排放纳入准入标准。在重点建设和更新区域,严格管控高能耗公共建筑建设。同时,探索实施工程建设全过程绿色建造,健全建筑拆除管理制度。

5.3 强化跨部门的系统联动

“双碳”工作是一个系统性工程。在上海市碳达峰碳中和“1+1+N”政策体系下,目前市发展改革委和生态环境、住房和城乡建设等相关主管部门都在积极行动。国土空间规划作为强有力的政策抓手,需充分衔接全市减碳路线和重点行业的政策和标准,在规划编制和实施全过程中协调和解决好不同部门减碳措施在空间需求和影响之间的协同和竞争关系。同时,关注国土空间规划与国民经济与社会发展五年规划、政府年度重大项目、财政预算安排等工作的衔接,对国土空间规划相关行动的近、远期时序做出安排。

5.4 健全规划监测评估机制

上海已经探索建立了国土空间规划实施监测、评估和维护机制,并开展近期规划、年度监测和实施评估等工作,“双碳”空间发展战略应同步融入实施监督的一系列工作中。将碳排放和相关空间要素情况纳入总规年度实施监测和五年实施评估,及时总结经验、发现问题并提出建议,实现全过程动态化监测和维护。同时,可探索将“碳”模块嵌入信息平台,整合人口、用地等多源时空数据,形成国土空间碳排“一张图”,更好地实现以国土空间视角监测评估碳排。

6 结语

本文通过建立碳约束背景下的空间响应思路,对“上海2035”的绿色转型路径进行再思考,研判空间发展战略中重点领域的举措,提出实施集约紧凑空间格局再优化、重大交通设施绿色转型、生态与农业保护修复、能源基础设施重构和资源循环利用等多维度空间战略,并从衔接规划体系、强化规划传导管控、加强跨部门联动、完善监测评估等方面建立实施保障体系,以期为“双碳”目标下国土空间规划实践和超大城市绿色低碳发展做好支撑。

参考文献 References

[1]IPCC. Climate change 2022: mitigation of climate change[R/OL]. [2024-08-15]. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/.

[2]中华人民共和国中央人民政府. 中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见[EB/OL]. (2021-10-24)[2024-06-20]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5649728.htm.

The State Council of the People's Republic of China. Opinions of the Central Committee of the Communist Party of China and the State Council on integrating and fully implementing the new development concept of peak carbon achievement and carbon neutrality[EB/OL]. (2021-10-24) [2024-06-20]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5649728.htm.

[3]上海市人民政府. 上海市城市总体规划(2017—2035年) [R/OL]. (2018-01-17) [2024-06-20]. https:// www.shanghai.gov.cn/nw42806/.

Shanghai Municipal People's Government. Shanghai master plan 2017-2035[R/OL]. (2018-01-17) [2024-06-20]. https://www.shanghai.gov.cn/nw42806/.

[4]潘海啸,汤諹,吴锦瑜,等. 中国“低碳城市”的空间规划策略[J]. 城市规划学刊,2008(6):57-64.

PAN Haixiao, TANG Yang, WU Jinyu, et al. Spatial planning strategy for "low carbon cities" in China[J]. Urban Planning Forum, 2008(6): 57-64.

[5]熊健,卢柯,姜紫莹,等. “碳达峰、碳中和”目标下国土空间规划编制研究与思考[J]. 城市规划学刊,2021(4):74-80.

XIONG Jian, LU Ke, JIANG Ziying, et al. Study and thoughts on territorial spatial planning under the goal of "carbon emissions peak and carbon neutrality"[J]. Urban Planning Forum, 2021(4): 74-80.

[6]石晓冬,赵丹,曹祺文. “双碳”目标下国土空间规划响应路径[J]. 科技导报,2022,40(6):20-29.

SHI Xiaodong, ZHAO Dan, CAO Qiwen. The response path of territorial spatial planning under the "dual carbon" goals[J]. Science & Technology Review, 2022, 40(6): 20-29.

[7]黄贤金,张安录,赵荣钦,等. 碳达峰、碳中和与国土空间规划实现机制[J]. 现代城市研究,2022(1):1-5.

HUANG Xianjin, ZHANG Anlu, ZHAO Rongqin, et al. Carbon emission peak, carbon neutrality and territorial spatial planning implementation mechanism[J]. Modern Urban Research, 2022(1): 1-5.

[8]仇保兴. 城市减碳三大领域的路径规划[J]. 城市规划学刊,2022(5):37-44.

QIU Baoxing. Path planning in three areas of urban carbon reduction[J]. Urban Planning Forum, 2022(5): 37-44.

[9]林辰辉,朱雯娟,张永波,等. “双碳”目标下的国土空间规划方法研究与实践——以天津市为例[J]. 城市规划学刊,2022(s2):229-234.

LIN Chenhui, ZHU Wenjuan, ZHANG Yongbo, et al. Methods and practice of territorial spatial planning toward the goal of "peak carbon emissions and carbon neutrality": the case study of Tianjin[J]. Urban Planning Forum, 2022(s2): 229-234.

[10]曹康,章怡. 空间战略规划与中国规划制度——制度变迁与关键节点[J]. 国际城市规划,2020,35(4):44-49.

CAO Kang, ZHANG Yi. Spatial strategic planning and China's planning institution: institution change and critical junctures[J]. Urban Planning International, 2020, 35(4): 44-49.

[11]赵民,熊馗. 概念规划与广州城市发展战略[J]. 城市规划,2001(3):20-22.

ZHAO Min, XIONG Kui. Concept planning and the development strategy of Guangzhou[J]. City Planning Review, 2001(3): 20-22.

[12]王丹,彭颖,柴慧,等. 上海实现碳达峰须关注的重大问题及对策建议[J]. 科学发展,2022(6):93-100.

WANG Dan, PENG Ying, CHAI Hui, et al. Major issue and suggestions for countermeasures to achieve the carbon peak in Shanghai[J]. Scientific Development, 2022(6): 93-100.

[13]黄蓓佳,崔航,宋嘉玲,等. 上海市建筑碳排放核算研究[J]. 上海理工大学学报,2022,44(4):343-350.

HUANG Beijia, CUI Hang, SONG Jialing, et al. Building carbon emission evaluation of Shanghai[J]. Journal of University of Shanghai for Science and Technology, 2022, 44(4): 343-350.

[14]史利江. 基于遥感和GIS的上海土地利用变化与土壤碳库研究[D]. 上海:华东师范大学,2009.

SHI Lijiang. The research on LUCC and soil organic carbon pool of Shanghai based on RS and GIS[D]. Shanghai: East China Normal University, 2009.

[15]熊健,张翀,谢湘雅,等. 基于温室气体清单的市级国土空间规划碳定量研究:分析框架、核算方法与规划模拟[J]. 上海城市规划,2024(2):73-81.

XIONG Jian, ZHANG Chong, XIE Xiangya, et al. Study on carbon quantitative analysis of spatial planning: framework, calculation methods and simulation[J]. Shanghai Urban Planning Review, 2024(2): 73-81.

[16]金昱,苏红娟. 城市客运交通规划的碳排放估算方法[J]. 交通运输研究,2022,8(3):42-48.

JIN Yu, SU Hongjuan. Carbon emissions estima-tion method of urban passenger transportation planning[J]. Transport Research, 2022, 8(3): 42-48.

[17]谢湘雅,张翀. “双碳”战略下上海市规划管控策略探索——基于国际经验的分析研究[J]. 上海城市规划,2023(3):71-77.

XIE Xiangya, ZHANG Chong. Research on Shanghai planning management strategy under the "carbon emissions peak and carbon neutrality": based on analysis of international experiences[J]. Shanghai Urban Planning Review, 2023(3): 71-77.