高校政府采购内控管理实践与思考

摘要:在保障学校资产安全、提高资金使用效益、规范采购行为,以及规避政策、决策、管理、廉洁风险等方面,高校政府采购内控管理发挥着重要作用。鉴于采购业务任务链长,涉及多部门协作,高校需建立完善的内控管理制度,加强各部门间的协作与信息共享,遵守国家政策,确保采购业务顺利进行,避免发生“黑天鹅”“灰犀牛”事件,为维护高校声誉,保证高校正常运营提供支持。

关键词:政府采购;高校采购;内控管理

doi:10.3969/J.ISSN.1672-7274.2024.09.082

中图分类号:G 647;TP 3 文献标志码:A 文章编码:1672-7274(2024)09-0-03

Practice and Reflection on Internal Control Management

of Government Procurement in Universities

SU Xiaolin

(Quanzhou Medical College, Quanzhou 362000, China)

Abstract: Internal control management of government procurement in universities plays an important role in ensuring the safety of school assets, improving the efficiency of fund utilization, regulating procurement behavior, avoiding policy, decision-making, management, and integrity risks. Given the long task chain of procurement business and the involvement of multi departmental collaboration, universities need to establish a sound internal control management system, strengthen collaboration and information sharing among departments, comply with national policies, ensure the smooth progress of procurement business, avoid "black swan" and "gray rhinoceros" incidents, and provide support for maintaining the reputation of universities and ensuring their normal operation.

Keywords: government procurement; university procurement; internal control management

0 引言

近年来,我国高等教育事业发展势头强劲,采购工作在高校内部管理中扮演着愈发重要的角色。作为服务于教学科研和学校建设发展的重要环节,高校采购工作的重要性日益凸显。鉴于高校政府采购具有高社会敏感度、政策性强、专业性强、风险大等特点,在高校内控管理中始终居于核心地位。在此背景下,如何有效开展采购内控管理,成为高校一线采购人员及管理者们必须认真对待和解决的问题[1]。本文结合高校采购内控管理工作实践,从多角度阐述新时期高校采购内控管理工作的有效策略及方法。

1 理顺高校内控管理体制与运行机制

1.1 “管采分离、归口管理”“不相容岗位分设”

理顺高校内控管理体制与运行机制,规范内部管理是实现高效、公正、透明采购的重要途径。通过制定合理的内部控制和流程管理办法,建立专业化、规范化的采购机制,可提高采购效率与质量,为学校的发展提供有力保障。高校通过“管采分离、归口管理”和“不相容岗位分设”等内控管理要求及一系列优化内部管理流程的措施,可建立起一套完备且行之有效的工作机制,推进采购工作的公平、公正、公开[2]。

首先,基于“管采分离、归口管理”这一重要原则,将采购职能从管理职能中分离出来,统一由专门的采购部门负责,实现了集中采购、归口管理。这既提高了采购的效率,也有利于对采购过程进行监督和规范。其次,按照“不相容岗位分设”原则,制定《学校集中采购项目内控及流程管理暂行办法》,以理顺高校集中采购项目内部控制及实施流程。通过明确采购科室、各级领导及相关部门的职责,确保采购工作有序开展。具体来说,该办法规定了集中采购项目的申请、审批、执行、验收等环节的职责与操作规范,以确保采购过程公开透明,减少潜在风险。

高校采购管理部门作为内设机构,其采购人员通常不具备招标采购从业资质。对此,高校可采取公开招标方式,与招标代理机构合作。从而建立高校采购工作“对内实行归口管理、对外通过代理实施”的工作机制,使高校政府采购工作更加专业、规范。另外,通过引入招标代理机构,有效减少学校内部人员违规操作的概率,提高了采购的公正性和透明度。高校应选择合适的招标代理机构,并加强监管,确保其严格按照规定履行职责。同时,学校还应加强内部培训,提高一线采购人员的专业素质,针对不同的采购项目,有针对性地制定培训内容,涉及采购流程、供应商管理、市场分析等。在培训时,让一线采购人员模拟实际采购场景,参与实践操作,提高其应变能力,以确保采购工作顺利开展。

1.2 建立和完善高校采购管理制度

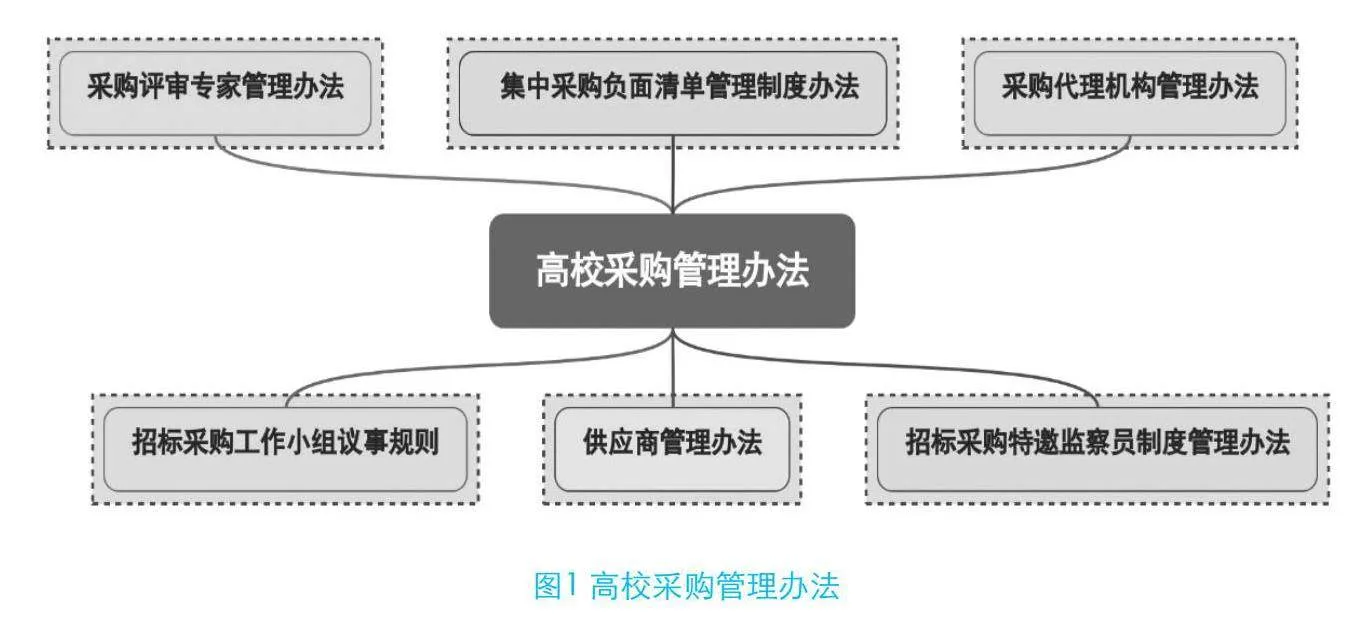

为理顺高校内控管理体制与运行机制,应进一步完善高校采购管理办法,建立《采购评审专家管理办法》《集中采购负面清单管理制度办法》《采购代理机构管理办法》《招标采购工作小组议事规则》《供应商管理办法》以及《招标采购特邀监察员制度管理办法》六项管理制度,以期全面提升高校内控管理水平,详见图1。

第一,制订《采购评审专家管理办法》,确保高校政府采购评审工作的公正、公平与科学性,规范采购评审过程。评审专家应按照采购文件和评审标准,对采购项目进行独立、客观、公正的评审。专家应保守采购项目的商业秘密,不得泄露评审结果和相关资料,积极配合采购机构的组织工作,按照规定的时间和地点进行评审。建立评审专家库及评审专家考核机制,规范评审过程,同时对评审专家的工作进行定期评估,淘汰不符合要求的评审专家。

第二,制订《集中采购负面清单管理制度办法》,明文列出具体范围及限制,专门针对禁止或限制的采购项目及供应商建立负面清单,并详细列举,确保集中采购的透明、公正。同时,加强集中采购的监管力度,并建立有效的反馈机制。接受高校相关部门、全体师生的监督、反馈,定期收集和分析各方意见及建议,及时调整负面清单管理制度,使之不断完善。定期审查和评估集中采购活动,及时纠正各类违规行为。对于违反该办法的行为,必须依法追责,严肃处理。

第三,制订《采购代理机构管理办法》。该办法应明确代理机构的资质、职责、权利和义务,规范采购代理行为,确保采购过程的专业化和高效性。同时,应加强对采购代理机构的监督、管理,建立严格的考核机制,将不符合要求的代理机构淘汰出局。

第四,制订《招标采购工作小组议事规则》,明确小组的组成、职责、会议制度和工作流程,规范和指导招标采购工作小组的议事决策程序,提高工作效率,促进公正公平。招标采购工作小组由学校相关部门、各院系代表以及相关专家组成。小组设组长一名,由学校相关部门负责人担任,副组长若干,由各院系代表及专家推荐。

第五,制订《供应商管理办法》,以规范高校对供应商的管理,提高采购效率,维护学校利益。该办法应明确供应商的资格、商誉、权利和义务,无违法违规行为记录,能按照学校要求完成采购任务,及时供货。高校应根据供应商的资格、信誉、产品质量、价格、服务等因素,建立供应商库,定期评估供应商,对符合要求的供应商进行入库管理,对不符合要求的供应商予以淘汰。

第六,制订《招标采购特邀监察员制度管理办法》。邀请有代表性人员担任监察员,对高校招标采购过程进行监督。特邀监察员应具备良好的道德素质及社会声誉,熟悉招标采购相关法律法规,对学校事业发展具有高度认同感及责任心,并根据监察员的行业背景、专业领域、地区分布等因素合理分配,实现全面监督。

2 加强高校采购管理信息化建设

大数据和“互联网+政府采购”为高校采购管理信息化建设提供了强大动力,推动了高校采购管理的创新发展。随着信息技术的高速发展,采购管理信息化建设已成为一种必然趋势。高校应积极应对这一新形势,基于制度完善和流程规范,利用信息化手段进一步提升采购内控管理水平。

2.1 在采购管理中应用大数据技术

近年来,大数据及数据挖掘技术在政府采购中应用广泛。通过面板数据分析、网络爬虫技术,帮助研究者在中国政府采购网等网站中获取大量采购数据,借助多维数据,可发掘高校采购领域的规律性趋势,从而构建起采购管理预测模型。通过数据挖掘与分析,提高高校对采购信息的感知能力,有效提高了采购监督水平,并有望实现高校采购的预测功能[3]。大数据技术为高校采购管理提供了强大的数据支持,通过收集、分析和利用大量的采购数据,可帮助一线采购人员更全面地了解采购需求、供应商、采购流程等各种信息,提高采购效率,降低采购成本,提升采购透明度。通过对海量数据的分析,精准把握高校的采购需求,优化采购策略,提高采购计划的准确性和及时性。利用大数据,帮助一线采购人员更全面地了解供应商运营状况、产品质量与服务水平,从而更好地优化供应商关系,提前预测和识别潜在的采购风险,及时采取有效的风险应对措施,避免发生“黑天鹅”“灰犀牛”事件,为高校发展提供智能决策支持,引导高校管理者合理编制政府采购预算、优化政府采购流程[4]。

2.2 打造“互联网+政府采购”新模式

传统高校采购模式主要依赖于纸质文件、电话沟通、线下谈判等手段。这种方式存在信息传递不畅、谈判效率低下、透明度不高、监督不力等诸多问题。而“互联网+”作为一种新兴科技手段,能够改善传统高校采购模式的不足之处。通过打造“互联网+政府采购”新模式,利用在线招标、电子竞价、在线签约、全流程电子化等手段,缩短采购周期,简化采购流程,减少中间环节,提高采购透明度,减少人力和时间成本,有利于优化高校的教学及科研环境。首先,在线招标和电子竞价有效缩短了采购周期。以往招标过程往往需要数周甚至数月,而现在,只需在互联网上进行,所有的投标和竞价过程均可在线完成,极大提高了采购效率。其次,通过电子竞价,可对供应商报价及质量进行实时对比,筛选最佳供应商,而且电子竞价减少了中间环节,更有效地规避了传统采购中可能出现的腐败问题。全流程电子化则使采购过程更加透明,采购信息全部公开透明地在互联网展示,供所有人查看、监督。这样可以增加采购过程的公正性和公平性,提高公众对政府采购的信任度。

总之,通过打造“互联网+政府采购”新模式,不仅提高了采购效率及质量,也提高了公众对政府采购的信任度,更重要的是为高校创造了更好的教学和科研环境。打造“互联网+政府采购”新模式的预期效果详见表1。

建立“互联网+”采购管理平台,实现采购过程的数字化、网络化、智能化。理顺工作关系,明确各部门之间的职责和协作方式,解决瓶颈问题,通过数据分析和市场调研,找到那些影响采购效率的关键因素,并采取有效措施解决这些问题[5]。打通系统堵点,通过设置升级系统软件、优化系统,消除影响流程的障碍,实现采购申请审批的“一站式、无纸化”建设,即高校采购人员无须面对面提交申请,也无需再传递纸质文件,所有申请、审批均可在线上完成。平台提供了一站式服务,用户在一个平台即可完成所有采购流程,有效提高了工作效率。更重要的是,这一改革有效控制了传统纸质申请多级审批、人员流动带来的潜在风险。早前,一旦采购人员流动,新人员上岗后需要重新熟悉流程,或者需对新员工进行上岗培训。如今,所有流程都可在线上平台进行,即使人员流动,也不会影响采购工作的正常开展。此外,平台还实现了多终端覆盖,无论是在办公室、家里还是外出,只要有手机、平板、计算机,相关人员都能随时随地进行采购申请审批。平台还具有一站式登录、待办即时提醒功能,只需一次登录,即可完成所有采购流程,让相关人员能够随时了解自己的待办事项,确保工作不会遗漏。

3 结束语

高校政府采购内控管理是高校管理工作的重要组成部分,对于提高采购效益、保证采购质量、降低采购风险意义重大。通过“管采分离、归口管理”“不相容岗位分设”,建立和完善高校采购管理制度,以理顺高校内控管理体制与运行机制,利用大数据技术打造“互联网+政府采购”新模式,以加强高校采购管理信息化建设,为高校未来的发展和人才培养提供有力保障。

参考文献

[1] 王喆,吴兵.高校政府采购预算管理的思考与实践[J].实验技术与管理,2011,28(04):186-188+193.

[2] 鲁晓峰.“放管服”背景下高校政府采购内控建设[J].中国政府采购,2023(09):26-31.

[3] 蒋思,张文璐,卢军强,等.基于大数据的政府采购风险防控策略探索[J].实验技术与管理,2019,36(7):277-281.

[4] 董达,陈靖,韩永君,等.创新内控机制 完善高校政府采购制度[J].实验室科学,2017,20(02):199-200+203.

[5] 亓文涛,靖杨萍.基于“互联网+”的高校政府采购内控机制研究[J].中国物流与采购,2024(01):108-109.