产业用地综合价值体系构建的探索研究

摘要:为促进产业用地资源要素在实体经济生产中的良性健康循环,解决产业用地成本高的难题,本文重新审视产业用地具有的公共资源属性和承担的生产要素载体功能,设计产业用地综合价值实现的顶层逻辑,探索价值与绩效联动的路径,构建一套适应产业用地资源要素的综合价值体系,并进一步提出技术改进方向与实施举措建议。

关键词:产业用地;综合价值;绩效联动

中图分类号:F301.4 文献标志码:A 文章编号:2095-1329(2024)03-0061-04

党的二十大报告指出“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化”。围绕提升土地资源对实体经济的要素保障能力,上海出台复合利用、弹性规划、工业上楼等用地政策,保障发展空间;开展土地整治、减量化、更新转型等专项工作,挖潜存量空间。但在以产业用地收回、收储的更新工作中,未纳入全生命周期管理的产业用地退出价格主要依赖双方谈判协商确定,因用非所用、增值预期等原因,收回成本长期居高不下,与出让价格倒挂严重,阻碍存量盘活的效率,不利于形成产业用地持续稳定供应、分批有节奏退出的良性循环。

导致出现这些问题的原因主要有以下几方面:一是供应、流转、退出等各类价格扭曲偏离。产业用地供应价格长期维持较低水平,但二级转让市场因不当收益等因素,政府收回由于只能依靠双方协商等因素,导致二级交易和政府收回的产业用地价格偏高,价格之间存在一定扭曲,价格水平偏离价值规律。二是缺乏系统的价值衡量方法。传统评估方法与产业用地的生产功能、空间绩效、管理底线脱钩,评估过程中案例选取及参数确定存在目标导向现象,价格水平在空间和时间上存在互推助涨趋势。三是市场认识缺乏理性。企业将产业用地当成具有投资投机增值预期的经营性用地,未充分认识到产业用地公共资源属性,用非所用不当收益助长市场炒地预期。

由此可见,价值体系缺位是产业用地综合价值难以统一衡量的根本原因,只有构建一套新型产业用地综合价值体系,从资源特点、功能价值、管理导向等方面重新审视和定义产业用地,探11e93826e0442fd0d56ce01e9fdf9880索内涵与方法相适应的技术路径,才能从根源上扭转现状价格扭曲、引导价格回归价值。

1 国内外产业用地价值研究进展

1.1 国外典型做法

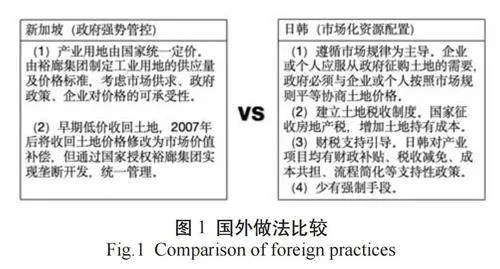

国外对于产业用地价值的确定,按照土地所有权制度和管理政策,可以大致分为政府管控和市场调节两类(图1)。

一是政府管控,统一管理。以新加坡为代表,政府早期强制低价收回,2007 年后国家授权裕廊集团制定价格标准,统一开发、统一管理、统一定价[1]。

二是市场化资源配置,财税手段引导。以欧美日韩等为代表的土地私有制国家,主要通过土地市场化流通实现资源配置。企业或个人应服从政府征购土地的需要,主要遵循市场规律平等协商确定土地价格,同时通过税收引导调整,比如日韩通过征收房地产税调节土地供应。

经比对国外做法,政府管控模式有利于发挥政府在产业用地配置及价格方面的主导作用,市场化配置为主的方式有利于激发社会主体主动提高产业用地利用效率,促进产业发展。

1.2 国内城市典型做法

国内大部分城市产业用地供应价格,施行底线管理原则,按照不低于全国工业用地出让最低价标准或基准地价的底线进行约束管控。对于产业用地收回、收储等退出价格,国内不少城市出台政策文件,明确建筑物价值一般按现状价值评估确定,土地价值的确定方法主要分为以下三类(表1):

一是规定评估规则。主要包括按出让合同价并考虑利息或增值收益、取得土地使用权的成本价、按基准地价等公示价格评估三种情形。北京经开区、宁波杭州湾新区、宿迁等地以合同约定的剩余年期出让价款为基础,额外考虑利息或增值收益,并返还当时给予的地价优惠。广州按照不同情形,可分别根据合同约定、城市更新政策执行,当以划拨或出让方式供应的土地需要收回国有土地使用权的,按原征地拆迁成本进行货币补偿。清远、莆田、济南等地以基准地价或工业用地最低价对收回土地价评估确定。

二是专业化评估市场价格。浙江、江苏等地规定应合理确定土地收回价值,一般采用市场化评估加调节机制作为主要方式,但存在一些评估方式创新。北京市对国有土地上非住宅房屋征收,明确了用途、面积确定方式,对于原用途为工业类的,再给予不超过原用途非住宅房屋评估价值的特别补助,并限定了技术路径、评估方法、权重、可比实例等,明确国有土地上非住宅项目搬迁可参照执行,可一定程度实现对非住宅房屋补偿价格的调控。

三是公布退出价格参考标准。金华、宁波杭州湾新区等地公布收回价格标准或上限,对价格刚性管控。

经比对国内城市对产业用地退出价格的规定和做法,市场评估的方式相对灵活度高、结果弹性较大,政府规定退出价格标准的方式可操作性强、可控性强,政府规定评估规则的方式兼顾刚性和弹性,允许结果差异性存在,但同时又体现管理导向。

综合来看,国内外城市对产业用地退出价格的内涵要素、价格确定方式、价格水平等方面的规定和做法各有差异,但对产业用地与商住办等经营性用地存在本质差异具有一定共识,这对重塑产业用地综合价值内涵、构建综合价值体系有较大启示。

2 产业用地价值体系构建框架

2.1 产业用地价值体系构建目标

新型产业用地综合价值体系,应与发展新质生产力、促进新型工业化的要求匹配,禀赋整体性、导向性、价值性、联动性。整体性,指集成“地楼房物”所有要素的系统价值,价值涵盖土地、建(构)筑物、机器设备及生产物资、停产停业损失等要素。导向性,指产业用地综合价值为用于生产制造的合法合规价值,体现产业姓产、工业姓工的价值导向。价值性,强化产业用地在供应、转让、抵押、交易、退出等全链条环节中的公共资源属性,引导价值回归合理水平。联动性,建立价值与综合绩效相关的联动修正,设计统一的修正规则和差异化的修正系数,形成基于综合绩效的产业用地综合价值体系。

2.2 产业用地综合价值体系顶层逻辑设计

为构建适应现代化产业需求的产业用地综合价值体系,需从产业用地空间资源本质、功能效用与价值导向出发,从理论逻辑、技术逻辑、管理逻辑开展顶层设计,构建理念重树、内涵重设、水平重回的健康价值生态系统。

(1)理论逻辑

期望效用理论认为,在不确定性条件下,决策者会考虑行为人的偏好和效用。根据效用最大化的原则,不确定性条件下人们决策的充要条件是人们对未来的预期收益超过预期损失。政府基于土地综合效益将弥补经济成本损失的预期,以低于市场价格的水平供应产业用地[2]。因此,为保障未来效益的实现,需以合理的价值评估产业用地的收回价格,为未来低价供留有空间,将政府的土地成本控制在合理范围内,实现产业用地的可持续发展。

社会总成本理论旨在全面评估经济活动对整个社会的总体成本,超越了仅考虑私人或直接参与者成本的传统经济分析。该理论强调外部性,即那些超出市场交易参与者的效应,特别关注了经济决策对社会福祉、环境和资源的影响[3-4]。政府发展特定产业而低价供应土地,实则是社会承担了一部分企业成本,因此在产业用地收回环节,需合理评估这一部分社会成本,并在实际的收回价格中做相应折减(图2)。

(2)管理逻辑

实体经济是国之命脉,上海创新政策、优化规则,始终在以最大努力保护和发展制造业,这就要求进一步清晰uZEI8lAyEA6qzKZt8Jyatg==认识作为建设现代化产业体系载体的产业用地空间资源应发挥的作用和角色,从规则、效率、模式和制度四个层次出发,理顺价值体系重构的管理思路和逻辑思维,建立一套与新型工业化道路适配的资源配置管理逻辑,为制造业支撑全市经济发展和创新转型提供保障。

(3)技术逻辑

聚焦“价值—功能”统筹、“价值—贡献”联动、“价值—行业”协同,构建综合价值评估技术逻辑。“价值—功能”统筹是将产业用地综合价值与其在实体经济运行中的生产功能相联系,站在生产资料功能角度探索价值评估技术;“价值—贡献”联动是研究企业在税收、就业、科研等方面的绩效差异对价值的修正技术;“价值—行业”协同是研究不同行业因区位、配套、利润等差异导致的价格敏感影响。

3 产业用地综合价值实现路径

产业用地综合价值应贯穿“理念重树、内涵重设、水平重回”逻辑,重在体现价值—功能、价值—贡献的协同,通过综合价值与绩效联动的路径,构造评估模型,建立产业用地综合价值修正体系,并发掘价值—行业的联动规律形成“1+1+N”的产业用地综合价值体系。

3.1 定义价值内涵

产业用地综合价值内涵的定义,应不仅包括价值时点、权利类型、利用状态等常规内容的设定,还应突出体现两个方面:

一是要素整体性。以产业用地空间载体涵盖的所有要素为整体,即“地楼房物”一体的综合价值,含土地、建(构)筑物(含装饰装修)、机器设备及生产物资、停产停业损失等评估价值。产业空间一体的综合价值内涵既符合转让、抵押、退出等多场景的实际应用需要,也能实现政府、市场、评估行业对价值水平的统一认识和总体把控。

二是绩效联动性。产业用地供应价格与预期的绩效贡献联动,流转、抵押、收回、收储、减量化、违法整治等价格也应当统筹考虑绩效表现,对于低效利用、产能落后、浪费资源的产业用地,政府以生产要素成本价格供应的资源未尽利用,属于公共资源的浪费,评估时应充分考虑利用状态,价值内涵设定应明确地块绩效评估情况。

3.2 强化价值属性,回归成本价值

从产业用地综合价值的成本要素角度出发,强化产业用地的土地公共资源、生产要素本底属性,优化评估思路、指标参数,以改良的模式方法测算分项要素价值,物理整合形成产业用地的退出价值。

一是严格“产业姓产工业姓工”评估条件认定。强调产业用地合法使用、合规收益的原则,不考虑未经批准擅自改变用途及违建扩建等不当得利,降低市场对工业地产不合理的投资增值预期。

二是地价评估体现产业用地本底属性。考虑到本市现行工业基准地价侧重体现生产要素的功能价值、在城镇区域落实底线管理的导向,基准地价内涵理念、技术逻辑、管理逻辑与产业用地退出的应用场景高度契合,从评估方法的适宜性分析,土地价值评估中基准地价系数修正法应为必选方法,且权重至少占50%。

三是建(构)筑物、机器设备及生产物资反映实际现状价值。建(构)筑物现状价值经重置价结合成新计算,机器设备及生产物资按照是否可恢复使用区分,可恢复使用的评估搬迁移装费,无法恢复使用的评估现状价值。

四是停产停业损失结合实际生产状态确定。在调查了解企业近几年生产效益的基础上评估确定,前期未开发未投产或退出时已停产的,应不考虑停产停业损失。

3.3 产业用地综合价值测算与修正

(1)土地、建(构)筑物等价值测算

产业用地综合价值中的土地、建筑物等不动产要素价值根据相关规程和标准分项评估测算,地价一般可采用比较法、收益法、剩余法、基准地价系数修正法等两种以上方法测算,并比对不同方法的参数取值、案例选取等过程,经综合分析确定方法权重后加权平均计算得出土地价格,建(构)筑物、机器设备等价值一般按重置成新价进行评估,停产停业损失一般结合近几年平均效益评估确定。

(2)绩效联动修正

政府以生产要素成本价格向实体经济生产者供应的产业空间载体,是综合考虑产业用地所承载的社会经济发展责任,产业用地综合价值的评估,应将土地要素所发挥的社会经济贡献度与价值紧密联系。本市综合绩效评估从基础特征、能效、政府管理三个维度,选取地均产出、地均税收、单位产值能耗、从业人数等指标构建评价体系,反映土地利用效率高低以及企业生产状态优劣。针对不同绩效水平的产业用地,产业用地地价、停产停业损失应联动绩效评估情况开展修正,体现用地绩效分类的差异性。

(3)衔接安全底线,开展损值修正

产业用地综合价值应与生态环境、安全等底线管理要求相衔接,对于利用过程中涉及违反生态环境保护、安全生产等触及底线,且未按治理要求整改的,综合价值应当考虑损值修正,例如在正常价值的基础上扣除土壤污染修复等生态治理费用。

3.4 产业用地综合价值成果体系

开展产业用地综合价值评估案例的数理统计分析,总结各区域产业用地综合价值空间分布规律,勾画产业用地综合价值空间分布图。识别影响价值的因素因子,量化各指标的影响幅度和修正系数,形成1 张产业用地综合价值分布图,1 套产业用地退出价值修正体系以及N个修正系数的产业用地退出价值“1+1+N”价值体系。

4 结语及建议

构建的新型产业用地综合价值体系是通过强化产业用地空间资源的功能性、支撑性,打造和重塑产业用地综合价值新理念、新思路。同时,综合价值体系的落实需要配套相关的措施机制来规范、保障和引导。

(1)特殊情形兼顾已有政策和做法

产业用地综合价值评估适用于多种情形,对于因闲置土地处置、土地使用权到期等收回产业用地土地使用权情形,已有上位法规定的,应依据已有规定执行。对违反出让合同需收回产业用地使用权的,合同中已写明返还科目及各项价格计算方式的,应按照合同约定计算综合价值。

(2)辅以投入产出评估验证

从企业生产运营角度出发,深化研究行业类型对综合价值的影响,按照不同行业的平均年度产值,扣除生产材料成本、人力管理成本、物流能耗成本以及生产加工行为产生的利润、相关税费等,评估归属于产业用地空间的净收益,经收益还原得到产业用地综合价值,验证要素贡献理论模型下价值结果的准确度,分析不同行业价值差异的耦合性和关联度,优化价值影响因素和修正体系。

(3)加强部门联合,形成部门合力

凝聚部门管理合力,多专业人才支撑,大数据分析赋能,结合规划引领管控、综合绩效评估、违法违规整治等相关配套措施,进一步压实产业用地空间全生命周期管理要求和价值理念深入人心,提高社会共识和接受度。

(4)持续跟踪监测,更新价值体系

基于“1+N+N”价值体系,在各均质区域设置标准样点,持续跟踪监测价值水平和变化情况,建立成果更新和应用机制,完善产业用地综合价值评估模式,鼓励企业主动提高空间流动效率和资源利用质量。

参考文献(References)

[1] 彭立勋. 上海工业地价政策研究及与新加坡和韩国比较分析[J]. 上海国土资源,2013,34(1):56-59.

PENG L X. Industry land price policy in Shanghai and a comparison with Singapore and South Korea[J]. Shanghai Land & Resources,2013,34(1):56-59.

[2] 廖志达, 张智慧. 基于效用理论的土地征收价格模型[J]. 清华大学学报( 自然科学版),200 8(6):936-939.

LIAO Z D, ZHANG Z H. Utility theory in land expropriation pricing[J]. Journal of Tsinghua University(Science and Technology), 2008(6):936-939.

[3] 卓文燕, 李翀. 符合可持续发展要求的社会总成本核算[J]. 会计研究,1998(7):20-24.

ZHUO W Y, LI C. Total social cost accounting in line with sustainable development requirements[J]. Accounting Research, 1998(7):20-24.

[4] 牛仁亮, 贺若先. 社会成本 理论与中国经济改革[J]. 经济研究,1990 (1):27-35.

NIU R L, HE R X. Social cost theory and economic reform in China[J]. Economic Research Journal, 1990(1):27-35.

[5] 梁颖, 耿槟, 鲍海君. 长三角一体化区域工业用地价格空间差异及其影响因素研究[J]. 上海国土资源,2019,40(2):20-23.

LIANG Y, GENG B, BAO H J. Research on spatial difference of industrial land price and its infl uencing factors in the Yangtze River Delta[J].Shanghai Land & Resources, 2019,40(2):20-23.