产业供地准入规制:基本特征、减碳效应及优化建议

摘要:产业供地准入规制是促进产业用地提质增效与高质量发展的重要政策工具。本文揭示了产业供地准入规制的基本特征,并从功能、规模、结构和技术四个维度深入分析了其对碳减排的影响作用;为进一步强化产业供地准入规制的减碳效应,提出准入规制优化建议:确立准入规制减碳目标,将碳排放直接纳入准入条件,加强准入规制减碳效应的量化评估,推动准入规制与碳交易市场的有效衔接,以及完善准入规制的绿色金融支持等。

关键词:产业用地;供地准入规制;减碳效应;碳排放

中图分类号:F293.2 文献标志码:A 文章编号:2095-1329(2024)03-0015-06

21 世纪以来,全球二氧化碳排放量急剧增加。作为最大的能源消费和碳排放经济体,中国政府积极响应全球低碳经济发展趋势,提出了在2030 年前实现碳排放达峰和2060 年前实现碳中和的“双碳”战略目标。然而,当前中国经济增长仍然依赖于土地、化石燃料和劳动力等要素的大量投入,生产活动伴随着严重污染排放问题,低碳转型面临巨大挑战。面对这一现实,中国政府迫切需要探索出一条资源高效配置与碳减排协同的可持续发展道路。

双碳目标达成的重要环节是实现产业发展低碳化,而产业发展无法摆脱作为其空间载体的土地资源的约束。尤其在中国,二元土地制度赋予政府利用土地引导产业布局和推动城市建设的特殊权利。地方政府通过控制土地供应,引导产业调整、城市化和工业化进程,进而推动地区经济增长及其他发展目标实现[1]。自2000 年以来,国家对国有建设用地的供应实施了全面而严格的管控策略,不仅在宏观层面调控土地供应的规模、价格、方式和使用年限,更在微观地块层面通过产业供地准入规制对用地企业进行精细化管理。产业供地准入规制通过设定具体的准入指标及其标准,对企业的产业类型、用地开发强度以及生产经营的投入产出条件进行规范,明确了产业供地的必要条件,直接影响产业用地在不同产业和企业间的分配,进而作用于产业的升级、转移与结构调整[2],对推动产业低碳化进程和调控城市碳排放具有深远的影响。

但是,目前关于产业供地准入规制的理论研究显著滞后于其实践发展,且鲜见有研究关注产业供地准入规制的碳排放影响。因此,本研究基于国家双碳目标战略背景,厘清现阶段产业供地准入规制的基本特征,揭示产业供地准入规制对碳排放的潜在影响,并提出准入规制优化建议,对优化产业供地准入政策体系、促进产业低碳转型具有重要的理论价值和现实意义。

1 产业供地准入规制及其相关研究进展

“产业供地准入规制”是指政府或其授权机构依据一定的政策规定和管理办法,对本地区潜在用地企业获取得产业用地使用资格、进入本地进行生产经营活动所进行的条件限制和监督措施。这种措施是一种政府出于公共利益需要,对产业用地利用与配置进行的微观经济规制,也是一种选择性产业政策,旨在调整产业间土地资源分配,提高资源配置效率并促进产业经济发展。产业供地准入规制缘起于国家为促进土地资源节约集约利用而推行的规范化管理措施。1999 年,国家首次发布限制和禁止用地项目目录,对土地供应的产业类型做出限制,产业供地准入规制雏形初现,2004 年,试行版的《工业项目建设用地控制指标》进一步明确了土地供应的开发强度和固定资产投资等准入条件及标准,为土地资源的合理配置与优化利用奠定了基础。自2005 年起,随着国家对淘汰过剩产能和产业结构调整的需求日益增强,产业供地准入规制开始与更广泛的产业政策相融合,不仅促进了土地的集约利用,还衍生出了支持产业发展、促进产业结构转型升级等产业引导职能。进入2014 年,随着中央顶层设计与地方自主创新的推动,产业供地准入规制进一步丰富和完善。准入条件不再局限于固定资产投资、税收产出、容积率等土地单位经济产出和开发强度的限制,逐渐扩展到产业类型契合度、研发投入、能耗水耗、本地就业等更多维度,以适应经济社会发展的新要求。

目前学界关于产业供地准入的相关研究并不多,已有研究主要集中在两个核心议题:一是产业供地准入标准的设定与调整,二是产业供地准入的影响后果。首先,就准入标准的设定与调整而言,研究普遍指出,现行的建设用地控制指标体系在编制和实施过程中,对不同产业和不同地区的异质性考量不足,导致用地标准存在适用性和公平性问题。为此,学者们基于土地集约利用和项目质量管理等不同角度,为用地准入指标体系的优化和调整提出了修正意见[3-4]。其次,关于产业供地准入的政策后果,学者普遍认同提高准入门槛能有效筛选出低效和高污染企业,促进产业结构的优化和生产效率的提升,进而降低工业污染排放。部分学者通过实证研究提供了更加具体的政策影响证据。研究发现,提高产业供地准入标准,可以显著提高土地的高质量利用效率[5],但是在投资强度、容积率、总产值、利润与税收等供地控制指标引导下,各细分产业的碳排放总效率普遍较低[2]。此外,也有学者发现产业用地在产业类型、开发强度和入驻企业标准等方面的供应准入条件改革,能够对产业结构、城市创新以及企业间土地错配产生显著影响[6-8]。

综上所述,尽管现有研究对产业供地准入规制的标准设定和政策效果给予了一定关注,但对规制特征的系统性梳理,以及规制对碳减排的潜在影响探究仍然较为匮乏。此外,鲜见有研究从碳减排的角度,对产业供地准入规制提出优化建议。因此,本研究首先系统性地揭示产业供地准入规制的基本特征,并在此基础上,剖析其对碳减排目标的潜在促进作用,最后从减碳目标出发基于现行准入规制的不足之处提出针对性的优化建议,旨在国家双碳战略目标的背景下,为产业用地碳减排提供理论依据和实践指导。

2 中国产业供地准入规制的基本特征

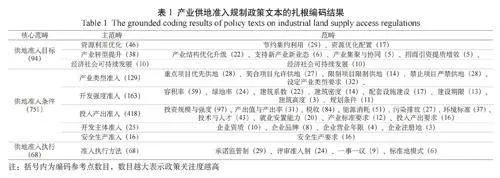

根据产业用地供应相关政策文本的扎根编码结果可知(见表1),中国产业供地准入规制已经形成了从顶层目标设计到具体准入细则再到执行方法的完整逻辑链条:即为了实现资源利用优化、产业转型提升以及经济社会可持续发展,央地各级政府从产业类型、开发强度、投入产出、开发主体以及安全生产等方面提出一系列产业供地的必要准入条件,并采用承诺监管、评审准入、一事一议、标准地等方式实现产业用地的准入供应。

2.1 三大目标导向

我国产业供地准入规制明确了三大目标:一是资源利用优化,二是产业转型提升,三是经济社会可持续发展,如表1 所示。

其中:“资源利用优化”强调了土地节约集约利用和资源优化配置两个方面;“产业转型提升”则涵盖了产业结构优化升级、支持新产业新业态、产业集聚与协同,以及招商引资提质增效等方面的要求;“经济社会可持续发展”体现了政府对经济社会全面协调发展、生态文明建设以及构建资源节约型、环境友好型社会的发展方向。三大目标导向体现了政府在产业供地准入政策布局中,对微观资源要素配置、中观产业高质量发展以及宏观经济社会发展规划的全方位考量。

2.2 五类准入条件

根据表1 所示的政策文本扎根结果,产业供地准入规制中各种准入条件可归纳为五个逻辑彼此独立的类别 。

具体地,①“产业类型准入”强调设定产业类型要求,对重点项目、契合项目、限制项目和禁止项目采用差异化的供地原则。②“开发强度准入”是对产业用地开发利用的要求,包括容积率、绿地率、建筑系数等一系列规划条件的准入要求。③“投入产出准入”是对用地企业生产经营提出的要求,包括经济、社会和环境各维度的多项投入产出条件。经济性投入产出条件包括投资规模与强度、技术与人才、税收、产出值与产出率等;环保性投入产出条件包括能源消耗、污染排放和环境标准要求等;社会性投入产出要求目前主要关注在就业安置方面。④“开发主体准入”是对用地企业自身属性的相关准入要求,包括企业资质、企业品牌、企业经营年限和企业注册地等。⑤“安全生产准入”是指对产业项目安全生产提出的准入要求。

与限制和禁止供地项目目录以及工业项目用地控制指标相比,目前我国产业供地准入条件已经由侧重固定资产投入、产值、开发强度等经济性指标,扩展到产业类型契合度、研发投入、人才引进、能耗水耗、污染排放等多项与绿色发展相关的准入指标。

2.3 四种执行方法

产业供地准入规制的执行方法包括承诺监管制、评审准入制、一事一议以及标准地模式四种具体形式,如表1 所示。其中,评审准入制重在供地前的审查和核实,以确保准入产业项目的合规性和可行性;承诺监管制则要求企业承诺遵守相关准入条件,并在后续阶段接受监督和检查;一事一议准入执行方法强调根据企业的特点和发展需求,灵活制定准入条件及标准 ;标准地模式下,地方政府在土地供应前预先设定各类用地准入条件,形成带条件的“标准地”,随后按照统一标准进行供应。

实际操作中,承诺监管制和评审准入制是两种较为常用的主流管理方式,一事一议主要起辅助作用,而标准地模式在现阶段的使用还较少。评审准入制和承诺监管制逐步向结合运用的方向发展,着力对产业项目实行覆盖事前、事中、事后的全生命周期管理。此外,“标准地+ 承诺制”也逐渐演变为一种创新的土地供应和项目审批模式,通过简化审批流程和提升土地使用效率,有效促进项目的快速启动和实施。

3 产业供地准入规制的碳减排效应分析

当前实施的产业供地准入条件综合考量了用地项目在产业类别、土地开发强度以及经济、环境和社会维度的多重投入与产出指标。这一多维度的准入指标设计,促使产业供地准入规制不仅能够通过资源配置功能和环境规制属性直接影响碳排放,即规制的“功能碳减排效应”,而且还能通过促进产业转型升级间接地对碳排放产生影响。借鉴Grossman & Krueger(1991)[9] 的分析框架,这种间接影响可以细分为规模、结构和技术三个层面的碳减排效应。具体而言,“规模碳减排效应”指的是,产业供地准入规制通过设定供地条件,要求产业部门在高效、可持续的生产模式下扩大经济活动规模,即实现产业规模的高质量增长,从而改变碳排放水平。“结构碳减排效应”是指,产业供地准入规制通过优化土地资源配置和引导生产要素在各产业部门间的高效分配,推动产业结构优化升级,进而改变碳排放。“技术碳减排效应”则是指,产业供地准入规制通过对潜在企业提出技术创新、土地开发强度、亩均产出和绿色环保等要求,推动产业部门的技术进步,从而引发碳排放变化。

3.1 功能碳减排效应

产业供地准入规制凭借其资源配置功能和部分环境规制功能特性,可以直接带动工业部门碳排放发生变化。现有研究将通过土地利用类型转换或渐变引起的碳排放变动,称之为土地利用的直接碳排放[10]。在“碳源”和“碳汇”概念下,尽管产业用地本质上都属于碳源,但由于不同产业的能源消耗存在差异,产业用地在不同产业间的配置变动也会引起碳排放变化。环保性投入产出条件约束下,产业供地准入规制凭借其突出的资源配置功能,会将产业用地配置到能源消耗更低的行业中去,从而降低整体碳排放水平。

另外,产业供地准入规制的环保性投入产出条件,在一定程度上具备环境规制的功能特性,同样会影响碳排放。产业供地准入规制中关于环保的“硬性要求”为潜在用地企业提供了明确的合规标准。环保要求下,一方面,企业通过增加环保投资,以提高“合规成本”的方式使自身达到环保准入标准,从而降低碳排放。另一方面,企业也可能会采取消极的应对策略,如通过停工减产等临时性措施来实现短期环保达标,最终降低区域碳排放水平。

3.2 规模碳减排效应

产业供地准入规制通过对土地开发强度、资金投入和产出率的严格要求,将对产业经济规模的高质量增长产生影响。不同于传统模式下通过增加产业用地供应面积来推动产业规模的数量扩张。产业供地准入规制更强调在高效、可持续生产模式下兼顾规模扩张,即产业规模的高质量增长。一方面,供地准入规制要求企业在有限的土地上实现较高的建筑密度和容积率,这不仅提高了土地利用效率,还推动了生产模式的优化,可以在保持产业结构和技术水平不变的基础上,在相同或更小的土地面积内实现更大的产出,促进产业规模高质量增长。另一方面,产业供地准入规制通过设定投资规模与强度、技术水平、产出值与产出率等明确的生产经营标准,督促企业在保持生产质量的情况下进规模扩张。因此,在产业供地准入规制的实施下,城市生产活动不仅在数量上得以增长,质量方面也得到了保障,从而有效促进了产业经济规模的高质量增长。

产业规模的变化是影响碳排放的关键因素之一。根据环境库兹涅茨曲线理论,在经济发展的初期,规模扩张通常会导致环境质量的下降,但当经济规模超越环境库兹涅茨曲线的拐点之后,规模的继续扩大开始对环境产生积极的影响[11]。故在产业迈入高质量增长阶段后,产业规模扩张提升了人均产值和生产效率,通过优化能源利用降低单位产值的能耗,从而减轻环境压力。并且,高效生产流程减少能源损耗,提高了单位能源的产出效率,最终实现碳排放的相对降低。

3.3 结构碳减排效应

产业供地准入规制通过干预产业用地供应,对各类生产要素在各细分产业部门之间的配置形成引导,进而影响地区产业结构的优化升级。其一,通过严格控制用地产业类型,该规制避免了落后产业对土地等资源的过度占用,促使资源流向符合产业政策导向且具有市场前景的高附加值和高技术行业。其二,通过设定固定资产投资、研发投入、亩均产出、亩均税收等投入产出准入条件,该规制可以有效筛选出资金实力强、创新能力高、生产效率优的企业,进而通过市场竞争机制淘汰落后企业,引导各类生产要素从低效率部门流向高效率部门,推动高效企业的比重进一步增加。其三,通过调整容积率、建筑密度等规划条件,供地准入规制促进了生产要素的空间集聚,增强了各产业部门的协调能力和资源流动性[12],降低了部门间发展的不均衡。因此,产业供地准入规制的实施能够有效推动产业结构的优化调整。

产业结构是影响碳排放的重要因素,产业结构优化升级是减少碳排放的有效措施之一。一方面,通过优化产业结构,淘汰落后产能并限制高污染、高能耗行业的扩张,可以有效控制并减少整体的碳排放水平。另一方面,随着高效率、高技术及高附加值行业的比重持续增加,产业部门生产效率和能源利用水平得到显著提升,也将有效降低碳排放。此外,通过降低各部门间的结构性扭曲,能有效提高生产效率和能源使用效率,进而积极降低碳排放[13]。

3.4 技术碳减排效应

产业供地准入规制通过在技术创新、土地开发强度、亩均产出和节能减排等方面对潜在进入企业设置约束,将对产业部门的技术进步产生影响。首先,供地准入规制通过设定最低研发投入要求,直接介入企业研发活动,推动技术创新,提升地区产业技术水平。其次,通过提高容积率、建筑系数、建筑密度等标准,规制要求企业加强土地集约利用,甚至推动“工业上楼”倒逼生产模式转型。这就要求企业改进生产工艺,采用先进技术以提高单位用地产出,适应新型生产模式。此外,供地准入规制涉及的节能减排标准要求企业在能耗、排放和资源利用方面达到特定水平,促使企业引入清洁能源技术并创新绿色技术。综上,产业供地准入规制不仅直接影响企业的技术决策和投资方向,还改变了整个产业领域的技术发展趋势和创新环境,为提升生产技术和绿色技术水平奠定了坚实基础。因此,产业供地准入规制的实施将有助于推动工业部门的技术创新与进步。

技术进步也是影响工业碳排放的关键因素。在IPAT、ImPACT 和STIRPAT 等分析环境变化的主流分析框架中,技术水平均被认定为影响环境质量的核心驱动因素[14]。根据内生增长理论,技术进步会提高自然资源利用率,使资源得以大量节约和循环利用,从而在一定的产出水平下使能源的消耗量进一步降低,并相应减少污染排放和生态破坏。

4 双碳战略下产业供地准入规制的优化建议

综合前述分析可知,产业供地准入规制对于促进碳减排具有潜在的积极作用。然而,在国家“双碳”目标战略背景下,现行供地准入规制仍存在以下三点不足:一是现行供地准入规制未能将碳减排作为其核心战略目标,导致与国家层面的节能降碳行动方案之间缺乏必要的政策协同和有效联动;二是准入指标体系中明显缺乏对碳排放的直接约束,且指标设定标准与减碳目标关联不大,极大限制了供地准入规制在促进低碳转型方面的效果;三是供地准入规制执行过程中缺乏对碳管理与碳评价的有效管控机制,限制了规制在激励企业采纳低碳技术和管理措施方面的潜在效果。

针对上述不足,本研究对产业供地准入规制提出如下优化建议,旨在充分地发挥产业用地资源在碳治理中的战略工具作用,加强供地准入规制与国家“双碳”目标的一致性,提升准入规制在促进低碳经济发展中的实际效能。

4.1 明确准入规制碳减排目标,完善产业供地准入指标体系

要充分发挥产业供地准入规制的碳减排效应,应加强其资源配置和环境规制功能。首先,在顶层设计中明确将碳减排作为产业供地准入的核心目标,确保政策制定和执行过程中始终关注碳排放问题,推动各级政府和相关部门将其纳入产业发展考量。其次,围绕碳减排目标构建更为全面的准入指标体系。现有的环保准入条件主要关注单位产值的能源消耗,尚不完善。应结合国家节能降碳工作方案(2024 年,国务院相继发布了《2024—2025 年节能降碳行动方案》(国发〔2024〕12 号)和《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》(国办发〔2024〕39 号),这两份文件对不同细分产业的碳排放提出了具体的部署和要求。特别是《2024—2025 年节能降碳行动方案》,它强调了节能降碳工作的重要性,并提出了明确的年度目标,包括单位GDP 能源消耗和二氧化碳排放量的降低比例,以及非化石能源消费占比的提升等。这些政策的出台,不仅为各产业提供了明确的减排路径,也为产业供地准入规制的制定和完善提供了指导,产业供地准入规制应及时吸纳这些政策内容,确保供地准入条件能够反映和支持国家的节能降碳目标落实,进而推动产业低碳转型),补充具体的碳排放准入条件及标准,包括节能、非化石能源利用、化石能源清洁利用、温室气体减排和资源循环利用等,同时确保每个项目都有明确的碳减排预期和评估标准,并严格执行。最后,在产业供地准入环节引入更加严格的低碳管理及评价标准,对所有供地项目实施节能审查,综合评价项目用能和碳排放情况,作为供地审批的重要依据,确保准入企业具备良好的碳排放控制能力。

4.2 加强准入规制减碳效应量化评估,构建准入指标动态调整机制

当前准入条件的标准设定多基于国家或地方产业发展实际,通过简单的现状统计数据进行调整,缺乏与减碳效果的科学关联。为弥补这一不足,建议采取以下措施:一是建立科学的规制效果量化评估体系。基于功能、规模、结构和技术四大减碳效应,对准入指标实施效果进行量化评估,涵盖碳减排总量、产业规模和结构、技术创新与应用等方面。二是建立准入指标动态调整机制。以定期评估结果为依据,灵活调整产业供地准入指标,形成闭环管理,强化产业供地准入规制的适应性和响应性。三是保障产业供地准入规制减碳效果评估的连续性和稳定性。通过定期评估和动态调整,为企业提供长期的减碳预期,鼓励其进行长期投资和规划。四是构建企业碳减排的奖惩机制。根据评估结果,对效果显著的企业实施奖励,如碳交易市场和税收减免等激励措施,而对未达标企业实施惩罚,确保规制有效促进碳减排。五是建立实时监控系统,对获得准入的企业进行持续监控,收集碳排放和环保数据,确保其持续符合低碳准入条件。

4.3 推动准入规制与碳市场衔接,创新碳管理与碳评价管控机制

产业供地准入规制与碳交易市场的衔接能够在项目启动初期就将企业碳管理和项目碳评价纳入政府管控体系,确保企业在发展过程中符合绿色、低碳的环保要求,并通过碳交易市场的激励和约束机制,促进企业积极采取减排措施。具体而言,首先,将碳排放配额作为企业获取产业用地准入的必要条件,要求企业在申请土地时提交碳排放配额证明,鼓励企业通过碳交易市场购买或出售碳排放配额,以满足准入条件和减排要求。其次,将企业在碳市场的表现纳入供地准入的碳减排效应量化评估体系,对表现良好的企业提供税收优惠,激励其积极参与碳交易和减排。最后,要求获得产业用地准入的企业建立实时碳排放监测系统,定期向政府报告碳排放数据,并将这些数据纳入碳排放权交易市场的公共数据库,以增强市场透明度和监管力度。

4.4 完善准入规制绿色金融支持,释放产业低碳转型的政策增益效果

绿色金融支持在产业供地准入规制的碳减排过程中发挥着关键作用,通过提供资金保障、激励企业参与、支持技术创新、促进多方合作和引导绿色消费,推动低碳项目和绿色企业的发展,从而实现碳减排目标和可持续发展。为此,应加强准入规制与绿色金融支持的协调配合。其一,设立专项绿色基金,由政府与金融机构合作设立,专门用于支持符合产业供地准入规制的低碳项目和绿色企业。其二,推行绿色信贷政策,鼓励金融机构为符合产业供地准入标准的企业提供优惠贷款条件,降低融资门槛和成本,并在贷款审批中重点考察企业的碳排放水平和减排计划,将绿色指标纳入信贷评估体系。其三,支持绿色债券的发行,鼓励符合产业供地准入规制的企业通过绿色债券为低碳项目和技术研发筹集资金。其四,开发绿色保险产品,为低碳项目和绿色企业提供绿色保险产品,对符合产业供地准入规制的低碳项目提供保费优惠,鼓励企业积极参与绿色项目。其五,衔接绿色金融服务平台,在平台上整合产业供地准入规制和绿色金融相关信息,建立统一的数据共享机制,并设立产业用地准入综合评估系统,对申请用地的企业和项目进行绿色评估与认证,同时提供一站式融资服务,帮助企业获得绿色基金、绿色信贷、绿色债券和绿色保险等金融支持。

参考文献(References)

[1] 刘守英, 王志锋, 张维凡, 等.“以地谋发展”模式的衰竭——基于门槛回归模型的实证研究[J]. 管理世界,2020,36(6):80-92,119.

LIU S Y, WANG Z F, ZHANG W F, et al. The exhaustion of China’s “land-driven development” mode: an analysis based on threshold regression[J].Management World, 2020,36(6):80-92,119.

[2] 游和远, 吴次芳. 供地控制指标引导产业碳排放的效率分析[J]. 经济地理,2014,34(3):136-141,155.

YOU H Y, WU C F. Effi ciency estimation and implications of using land supply control indicators to guide industrial carbon emissions[J]. Economic Geography, 2014,34(3):136-141,155.

[3] TIAN Y, ZHOU D, JIANG G. A new quality management system of admittance indicators to improve industrial land use effi ciency in the Beijing-Tianjin-Hebei region[J]. Land Use Policy, 2021,107: 105456.

[4] 张洪, 张晓娟, 樊玉杰. 云南坝区工业用地集约利用控制指标研究[J]. 经济地理,2017,37(5):166-172.

ZHANG H, ZHANG X J, FAN Y J. The control index analysis about intensive utilization of bam industrial land in Yunnan province[J]. Economic Geography, 2017,37(5):166-172.

[5] 蔡小婷, 范华, 何芳, 等. 产业用地准入对土地高质量利用的影响——基于双重差分法的政策效果研究[J/OL]. 中国国土资源经济,2024:1-17.(2024-07-23)[2024-08-11]. doi:10.19676/j.cnki.1672-6995.001076.

CAI X T, FAN H, HE F, et al. Infl uence of industrial land access on high-quality land use: a policy effect research based on the difference-indifferences method[J/OL]. Natural Resource Economics of China, 2024:1-17. (2024-07-23)[2024-08-11]. doi:10.19676/j.cnki.1672-6995.001076.

[6] 米旭明. 工业用地制度改革与产业结构调整——兼论新发展阶段土地要素市场化改革的理论逻辑[J]. 经济学动态,2022(11):107-125.

MI X M. Industrial land system reform and industrial structure adjustment: theoretical logic of market-oriented reform of land in the new development stage[J]. Economic Perspectives, 2022(11):107-125.

[7] 米旭明. 创新型产业用地制度能够促进城市创新吗?——新发展阶段土地配置改革的逻辑反思[J]. 经济社会体制比较,2024(1):48-60.

MI X M. Can reforms in the industrial land system spur urban innovation? a critical analysis of land allocation reforms at a new stage of development[J]. Comparative Economic & Social Systems, 2024(1):48-60.

[8] 张莉, 刘昭聪, 程可为, 等. 产业用地审批改革与资源配置效率——基于微观企业土地存量数据的研究[J]. 中国工业经济,2023(9):61-79.

ZHANG L, LIU S C, CHENG K W, et al. Industrial land approval reform and resource allocation effi ciency: evidence from fi rm-level data[J]. China Industrial Economics, 2024(1):48-60.

[9] GROSSMAN G M, KRUEGER A B. Environmental impacts of a North American free trade agreement[R]. Working Paper No.3914. Cambridge:National Bureau of Economic Research, 1991.

[10] 曲福田, 卢娜, 冯淑怡. 土地利用变化对碳排放的影响[J]. 中国人口·资源与环境,2011,21(10):76-83.

QU F T, LU N, FENG S Y. Effects of land use change on carbon emissions[J]. China Population, Resources and Environment, 2011,21(10):76-83.

[11] DU X, XIE Z. Occurrence of turning point on environmental Kuznets curve in the process of industrialization[J]. Structural Change and Economic Dynamics, 2020, 53: 359-369.

[12] 原嫄, 周洁. 中国省域尺度下产业结构多维度特征及演化对碳排放的影响[J]. 自然资源学报,2021,36(12):3186-3202.

YUAN Y, ZHOU J. Infl uence of multi-dimensional characteristics and evolution of industrial structure on carbon emissions at provincial scale in China[J]. Journal of Natural Resources, 2021,36(12):3186-3202.

[13] 刘璇, 许恒周, 张苗. 土地出让市场化的碳排放效应及传导机制——基于产业结构中介视角[J]. 中国人口·资源与环境,2022,32(6):12-21.

LIU X, XU H Z, ZHANG M. Impact and transmission mechanism of land leasing marketization on carbon emissions: based on the mediating effect of industrial structure[J]. China Population, Resources and Environment, 2022,32(6):12-21.

[14] WAGGONER P E, AUSUBEL J H. A framework for sustainability science: a renovated IPAT identity[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2002, 99(12): 7860-7865.