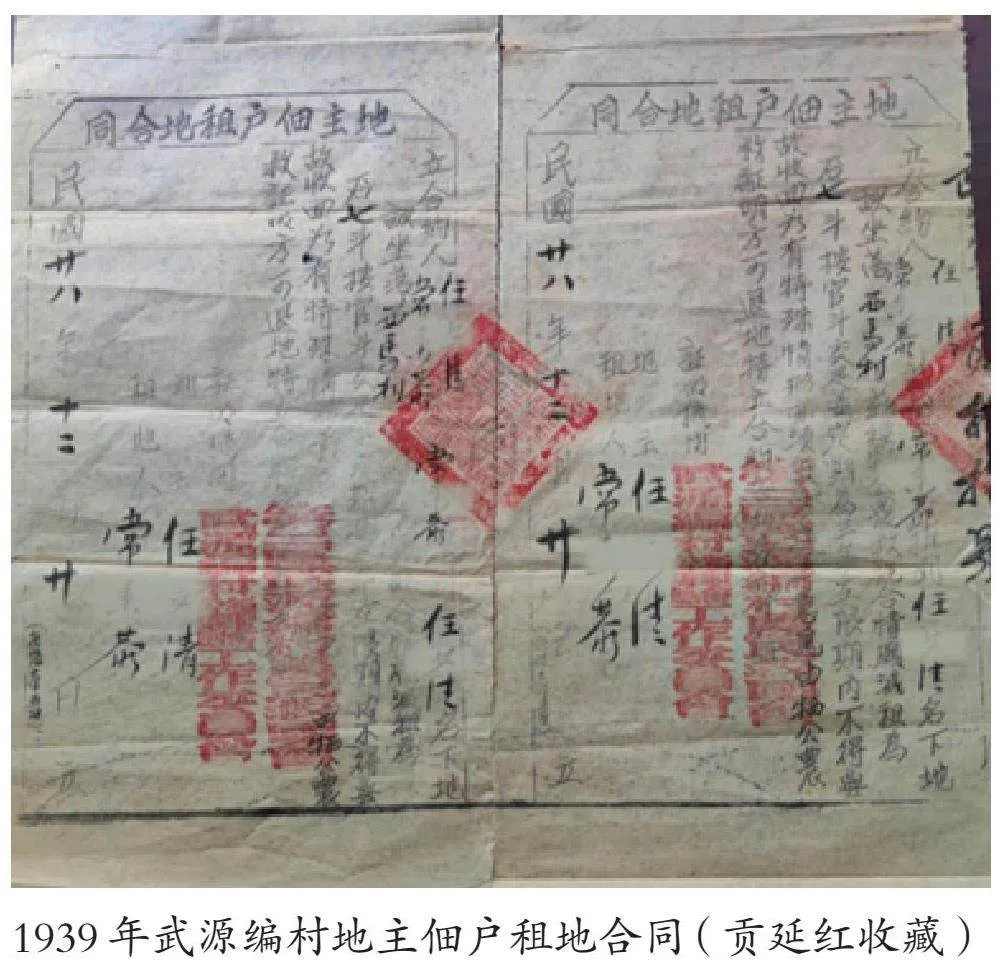

1939年武源编村地主佃户租地合同

邯郸红色收藏家贡延红收藏有一份民国廿八年(1939年)山西省榆社县武源编村“地主佃户租地合同”(如图),笔者认为具有一定的史料收藏和研究价值。该份合同内容反映了全民族抗战初期中国共产党“减租减息”政策在榆社县的推行情况,也反映出当时中国共产党领导的各类抗日组织在推行“减租减息”政策时发挥的重要作用。合同上加盖的各类印章则反映出当时山西省实行的区村制基层治理模式。

武源编村,现称武源村,属山西省晋中市榆社县西马乡。抗日战争爆发后,在中国共产党领导的八路军工作团的帮助下,榆社县的地方党组织和革命力量得到了迅速发展[1]。解读榆社县武源编村“地主佃户租地合同”,可以了解当时中国共产党领导的农村群众组织开展“减租减息”运动等诸多历史史实。

合同内容如下:

立合约人任某清、常某恭。兹因常某恭租到任某清名下地亩坐落西马村。兹经牺公农救说合,情愿减租为石七斗,按官斗交租,并定期为三年,在限期内不得无故收回,如有特殊情形亦须双方提出意见,由牺公农救证明方可退地,立合约各执合同为证。

证明机关:第二区武源编村农民救国会、武源编村公道团、牺盟会工作委员会

地主:任某清 出租人:常某恭

民国廿八年十二月廿日

合同反映的基本内容是,1939年12月,在武源编村农民救国会、牺盟会、公道团的说合和证明下,该村的地主任某清将土地租给了佃户常某恭,土地租种的期限为三年,三年内无故不能收回。合同中“减租为石七斗”,说明地租给予了一定程度的减免。需要注意的是,土地出租是经由“牺公农救说合”完成的,即便有特殊情况,地主想收回出租的土地,也必须由“牺公农救证明方可退地”,说明“牺公农救”等组织在当地农村土地出租过程中发挥着重要作用。以下是对该合同内容的具体分析。

一、该份合同较直观地反映出当时中国共产党在榆社县实行的“减租减息”政策。1937年8月15日,中共中央在洛川召开的政治局扩大会议上,正式决定以减租减息作为抗日战争时期解决农民问题的基本政策,并将其写入《抗日救国十大纲领》逐步贯彻落实[2]。实行减租减息根本的目的是团结一切可以团结的力量,调动一切可以调动的积极因素,不断巩固抗日民族统一战线,最终实现抗日战争的胜利。1938年2月,晋察冀边区政府颁布了《晋察冀边区减租减息单行条例》,从地租和借贷两个方面作出规定:地租“一律照原租额减少25%”,借贷“利息收入,不论新债旧欠,年利率一律不得超过一分(即10%)”[3]。其他各抗日根据地“减租减息”的额度和实行的方式略有调整,但减少农民负担,巩固抗日民族统一战线的基本精神始终没有改变。

榆社县是晋察冀地区较早推行减租减息的县区之一[4],从武源编村地主佃户租地合同能够看出当时该县推行减租减息的基本情况。该合同为附联勘合制,合同一式三份,合同的骑缝处加盖有“榆社县农民救国会”印章和合同编号,以备以后查核验证。合同制作采用油印蜡纸印刷,即将固定的信息刻在蜡纸重复印刷,其他如地主、租地人姓名、地租数额、合同签订的时间、土地坐落位置等浮动的信息在留白处随时填写,由此形成一张完整的制式租地合同。制式租地合同的出现,说明减租减息政策在榆社县已经普遍推广。合同中明确了土地出租的时限“定期为三年,在限期内不得无故收回”,其目的也是为了减租减息的政策的推行。

二、该合同反映出了当时山西基层社会治理模式。租地合同的证明机关处加盖了“第二区武源编村农民救国会”“武源编村公道团”和“牺盟会工作委员会”的印章。印章中“第二区”“编村”等行政名称的出现,与山西实行的基层治理模式有密切关系。1917年,山西省署颁布《各县村制简章》开始推行区村制[5],其具体办法是“各村内居民凡一百户以上者改设为一编村,设立正副村长各一人;村内居民不足100户,则联合数村达到100户以上,设为编村”;同时规定,“各县所设村庄无论住户多寡,均须按照简章编制,编村的原则是大小、距离合适,以自然村为基础,或小村联合组成编村,在联合编村时不会把一个自然村,分拆到两个编村中,交通不便落后的小村,即便户口再少,也可称为一个编村,编制以后的村,作为省署承认的一级行政机关”[6]。换言之,在区村制实施后,原来的自然村转变成为行政村,纳入了正式的行政序列。之后,山西省署又颁布了《县地方设区暂行条例》[7],在县与村之间设立了区一级行政单位,规定每县设置3-6个区每区置区长一人。其中第一区设在县城,区长由警佐兼任,其余各区由区长兼任警佐,必要时设临时助理员 3-5 人。

武源村租地合同就反映出当时山西的区村制管理方式,合同内容显示地主任某清出租的土地位于西马村,但是在合同尾部证明机关却加盖的都是武源编村的印章,这就说明西马村户数不够100户,只能和武源村组成联合编村,而武源编村又属于榆社县的第二区。

三、该合同反映出当时中国共产党领导的抗日组织在农村发挥着巨大的作用。为了实现对农村各类人员的整合,激发更大的抗日力量,中国共产党在广大抗日根据地组建了多种类型的群众性抗日团体,农民救国会就是其中之一。农民救国会将农村中24-55岁的男性农民组织起来,平时从事劳动生产,战时进行军事斗争,是中国共产党领导下产生的新型群众性抗日组织[8]。农民救国会在广大农村地区不仅组织农民进行抗日活动,还进行了减租减息,反霸斗争和生产运动。

牺盟会,全称为山西牺牲救国同盟会,于1936年9月18日在太原正式成立,是抗战时期中国共产党与山西地方国民党政权合作建立的抗日统一战线组织。牺盟会建立之初,阎锡山是名义会长。但在之后的发展过程中,中国共产党成为牺盟会的实际领导者。抗日战争期间,牺盟会在贯彻我们党的路线方针政策,掌握政权,开创敌后抗日根据地等工作方面发挥了重要作用。1935年10月,主张公道团(下简称公道团)在山西太原成立。1936年9月,公道团和牺盟会合并,简称“牺公联委会”,又称“牺公会”。牺盟会、公道团的合并,使中国共产党在山西的领导力量进一步加强[9]。之后,牺公会联合发布了《山西省民族革命十大纲领》,实行“合理负担”“减租减息”的政策,以减轻农民的负担[10]。

合同上加盖的印章包括有农民救国会、牺盟会、公道团等。印章加盖的位置不同,发挥的作用也不相同。合同的骑缝处加盖的是“榆社县农民救国会钤记”印章,而合同落款处的证明机关加盖的则是“第二区武源编村农民救国会”和“武源编村公道团、牺盟会工作委员会”的印章。其中“榆社县农民救国会”印章,主要发挥钤印审核的作用,加盖此印意味着该合同已经得到榆社县官方的认可,具有了法律效应。而武源编村的农民救国会、牺盟会和公道团则发挥了中证人的角色。合同中有 “牺公农救说合”与“由牺公农救证明方可退地”的内容,反映出牺盟会、农民救国会、公道团在推行减租减息政策过程中发挥着一定强制性的作用。

总之,1939年武源编村“地主佃户租地合同”反映了当时中国共产党在榆社县农村推行“减租减息”的历史情形。在中国共产党的领导下,农民救国会、牺盟会、公道团在榆社县“减租减息”政策推行过程中发挥着重要的作用。一方面地主将土地租给佃户需要县级的农民救国会的核验,榆社县农民救国会在土地出租过程中代表的是政府的公信力,只有在合同的骑缝处加盖“榆社县农民救国会”印章,合同才具备法律效力;另一方面地主出租给佃户的土地不能随意收回,地主要想收回土地必须经过牺盟会、农民救国会、公道团的证明允许,说明中国共产党领导下的牺公农救等群众性组织在土地租借过程中发挥着强力作用,其目的也是为了将减租减息政策能够推行下去。