《洛神赋图》艺术语言与空间营造研究

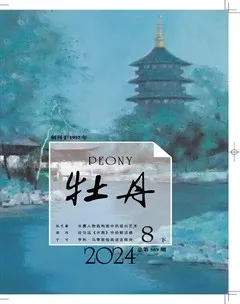

《洛神赋图》为东晋时期画家顾恺之所作,是根据曹植(192—232)的文学作品《洛神赋》转译而成的视觉图像,讲述了一个人神相恋的梦幻故事,画作按时间顺序描述曹植在回往封地途中与洛神发生缠绵爱情的经历。《洛神赋图》原作已遗失,现传世仅有若干摹本,其形象基本相似,其中,藏于北京故宫博物院和辽宁博物馆的两卷皆为宋代摹绘,故宫卷图像画面(见图1)更加清晰完整,辽宁卷的绘图与赋文相结合。

通过形式分析、图像学的研究方法,本文对《洛神赋图》的艺术语言表现和画面空间营造进行探讨与分析,具体从三种艺术语言角度展开论述:一是画中的“全神气”笔墨表现;二是“形神兼备”的人物塑造;三是“缥缈幻想空间”的环境营造,从而探究艺术与视知觉之间复杂而紧密的联系,探寻画作独特的艺术语言、图像内蕴和幻想空间。

《洛神赋图》对于研究早期人物画与山水画的风格有重要的参考价值。与魏晋时期其他作品不同的是,《洛神赋图》以连续图画的形式呈现出了一个以浪漫爱情为主旨的图像视觉盛宴,观者直观感受到的是高度协调的艺术形式和视知觉享受。《洛神赋图》在六朝绘画中占据重要地位,从形式层面研究此画的艺术语言表现及图像空间,对经典绘画作品的传承和发展有重要意义。

一、笔墨表现:高古连绵传神韵

“骨法用笔”是中国传统绘画中的重要理论,谢赫六法以“骨法用笔”为第二法,即通过笔墨线条来表现对象的质感、意境,强调用笔的艺术性和技巧性。元代汤垕评价《洛神赋图》笔意“如春云浮空,流水行地,皆出自然”。

顾恺之用笔细劲古朴,行云流水般悠缓自然而高古,徐徐而出,恰如春蚕吐丝,将“高古游丝描”发挥至完美的境地。学界诸多理论家对其笔法皆有所品评,唐代《历代名画记》记载,顾恺之用笔“紧劲联绵,循环超忽,调格逸易,风趋电疾,意存笔先,画尽意在,所以全神气也”。清代《绘事雕虫》中评“游丝描者,笔尖遒劲,宛如曹衣,最高古也”。“高古游丝描”的笔法特点可以归结为“绵、韧、细、圆、转、缓”,意在笔先,其用线的准确性、力量感的变化反映了作画者对物象客观本质的把握。

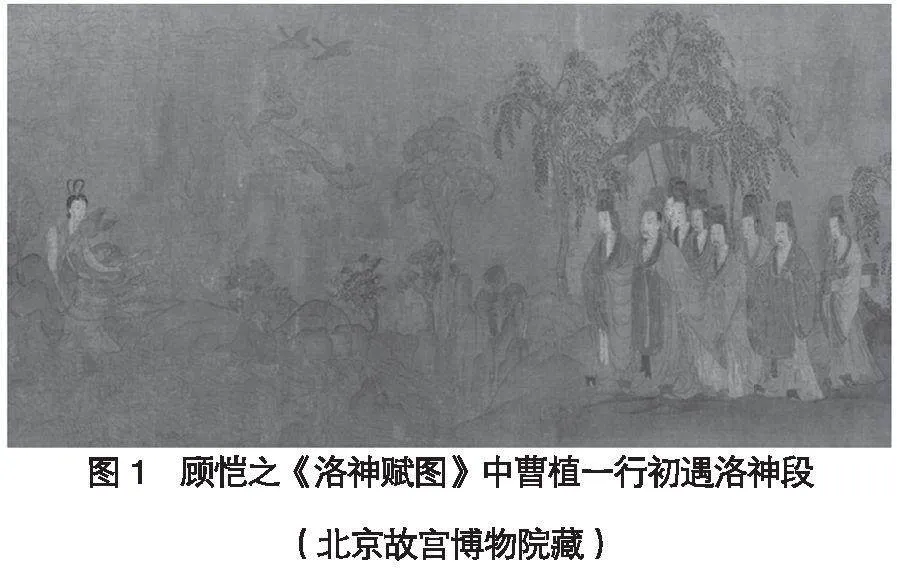

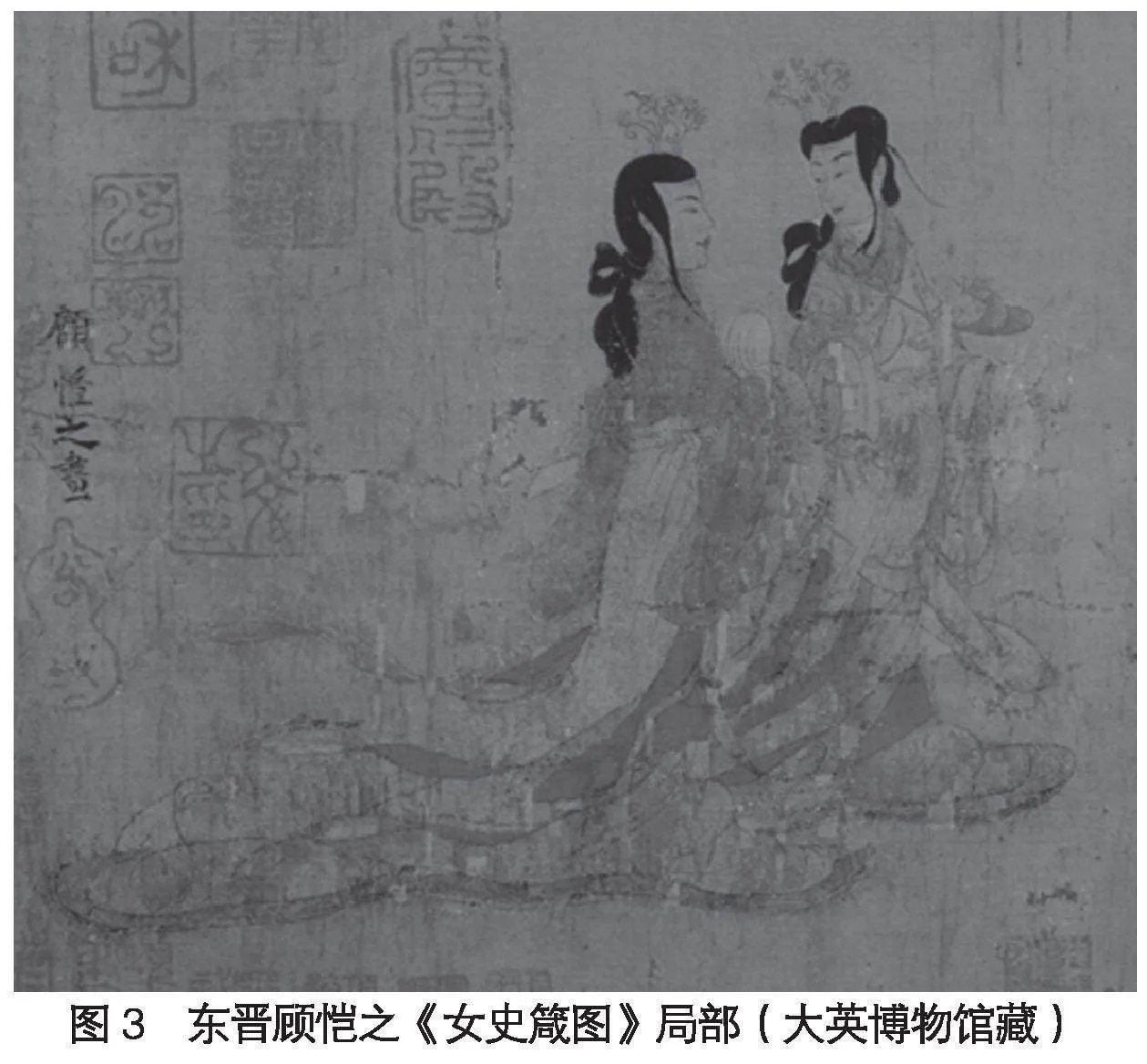

“古画皆略”这句话出自谢赫《古画品录》,指的是汉画粗略奔放的风格。从《洛神赋图》北京故宫博物院藏卷(宋摹本)的用笔线条中不难看到类似于汉画的古拙之处,将《洛神赋图》(见图2)与同为顾恺之所作的唐摹本《女史箴图》(见图3)相比可以发现,后者画中勾勒出的线条纤细曼妙,宛如琴弦,细劲绵长,又似涓涓细流,静静地流淌在画卷上,而前者画中的线条氤氲稚拙之气,更为简略概括。两者用笔风格的较大差异也许是因为题材的不同,《女史箴图》为人物画,画者需要更为细致地对人物造型进行线条的把控,而《洛神赋图》将人物置于山水之境,既要表现山川河流,又要塑造奇珍异兽形象、打造神人之境,对人物的描绘自然没有后者精细。再者,《女史箴图》有描摹的对象,《洛神赋图》则是画者凭想象而作。

画者用线条表现出不同的质感。北京故宫博物院藏卷中所绘奇珍异兽丰满细软的羽翼、尖利的兽爪,线条收放随质感变化,形态各异。用波浪线绘制的“灵芝”形态飘动的祥云,有卷有舒,线条遒劲含蓄且连绵蜿曲,虽静尤动。用有轻重缓急变化的粗细曲线表现远处层峦叠嶂的山峰,线条圆润厚重,层次分明。远处茂盛的树林简略概括,近处三种程式化形态勾勒出的古树,有类似“银杏树”样式的仙树,其叶子的特征也与银杏叶相仿,有“垂柳状”的多叶细杆古树,也有红色“蒲公英”样式的奇树以及低矮的“灵芝状”植物——对应《洛神赋》赋文中的“芝田”。画面中通过大量“曲线”和“波浪线”绘制水的不同形态,“平波之行笔容与,激湍之运腕回旋”。人物衣裙用笔均匀,流畅舒缓,行笔细劲,衣物褶皱处收放自如,神女飘动的衣裙及飞扬的飘带行笔处含蓄飘忽,一气呵成,人物脸部及四肢用线尽显古朴之气。

以上所述线条的表现可见画者对“大自然”的观察细致入微。“迁想妙得”是顾恺之在其画论《魏晋胜流画赞》中所提到的美学观点,其中“迁想”需要“外师造化”,即尊重客观事物的规律变化。顾恺之认为画家只有认识客观事实,才能达到以形写神的艺术效果,与唐代张璪所提“外师造化”的观点不谋而合,意在笔先,线条尽显自然的形态美感及画者的笔墨技能。

从视知觉角度来看,《洛神赋图》完全具备鲜明的知觉特征,“不管色彩、团块和轮廓线组成何种复杂的式样”,画面中线条的准确性已然能够传达出必要的信息。

二、人物塑造:畅游幻境遇神女

对于人物的刻画,顾恺之提出“以形写神”的主张,强调精神气质的表现。《洛神赋图》辽宁博物馆藏卷中提赋文“翩若惊鸿,婉若游龙”“荣耀秋菊,华茂春松”“迫而察之,灼若芙蓉出渌波”,这些华丽的辞藻尽在衬托洛神之美。

画中刻画的人物虽然皆为画者通过“构思”及“想象”立意而来,但画者对于人物性情的表现尤为重视,这可以从画中洛神、曹植及其侍从的神情动态感受到。画中曹植神态的转换十分耐人寻味:从初遇神女时的“神思恍惚”,追求神女时的“炽热急迫”,错失神女时的“犹豫迟疑”“敛容定神”“慎重自持”到离别后的“辗转反侧”“遗憾惆怅”。画中的侍从便是低头恭敬,不敢直视神女。而洛神情绪和神态的变化彰显了个体的品格与精神境界,如情变时的“彷徨徘徊”“悲伤哀婉”,离别后的“不忍割舍”,这也体现了顾恺之“迁想妙得”这一艺术主张。

“手挥五弦易,目送归鸿难”,人物内心活动与神情动态的一致和繁复,顾恺之也非常注重。《论画》中提及:“四体妍蚩,本无关于妙处;传神写照,正在阿堵中。”画中洛神与曹植从“被注视者”与“注视者”到“四目相对”,再到洛神可望而不可即的惆怅情意,后又回到“被注视者”与“注视者”,使人体会到顾恺之“悟对通神”的艺术主张,即通过画出眼睛的聚焦点,表现出眼睛之神,“画龙点睛”,由此达到传神的境界。

三、空间营造:神思迁想造幻境

谢赫《古画品录》中所说的“经营位置”,在中国绘画中亦称之为“布局章法”“置陈布势”等,相当于西方绘画理论中的“构图”“构成”“空间”。郭熙《林泉高致》中总结的“三远法”,就是针对中国山水画空间经营的概括。《洛神赋图》的空间营造手法不仅体现了画家高超的绘画技艺,还展现了其对艺术的深刻理解和独特追求。

顾恺之《画云台山记》中提到王长与赵升二人在同一画面出现多次。第一次说“王良(长)穆然坐答问”,超(赵)升则“神爽精诣,俯看桃树”;第二次提到王长与赵升,“一人隐西壁倾岩,余见衣裙;一人全见”。二人在同一画面出现多次或者同一人物在同一画面中出现多次的画面布局,是一种在画面上突破时间与空间局限的大胆表现。《洛神赋图》通过曹植和洛神的形象反复出现在同一画面中,将故事情节缓缓展开。可以看出,《洛神赋图》采用了连续图画的形式——一种新的叙事画类型,故事情节按时间顺序推进,画中人物在幻想的人神空间中不断地交替、重叠、交换,曲折细致,层次分明。

而在山水风光的描绘上,无不表现出一种空间营造的美感。早期山水画中山川景物大多幼稚古朴,正如张彦远《历代名画记》中所述:“或水不容泛,或人大于山。”究其原因,离不开早期人类对自然的认识和神化。汉画中多出现“雷神”“风神”“雨神”等神人形象,而这些“神”能够驾驭“风、雷、雨”,身材必定巨大无比,将人“神化”,便成了“神人”“神女”。《洛神赋图》中所绘皆为幻想出来的神话空间,里面的神人神女自然是能驾驭群山树木的,而神人的想象无非是人头脑中对于追求超人力量的幻想反映,这也充分体现了画者对于神或人力量的评价与赞美。正是得益于这种“人大于山,水不容泛”的表现手法,神女之美以及故事中其他人物形象得以显现,画者借此营造出一个超越现实的神话空间。

《洛神赋图》手卷的形式亦加强了画面视觉的流动性,观看时由右向左随展随收,画面横向展开,为观者提供了更优质的视觉体验。例如,大卫·霍克尼对中国卷轴画进行观察后认为,它们并不追求通过透视和深度来模拟现实,而是通过“散点透视”的方式让观者穿行于作品之中。画中的空间营造方法与“三远法”中的“自近山而望远山,谓之平远”构成相似,平远之意冲融而缥缥缈缈,这便是中国古代绘画所具备的意境空间之美。

四、结语

《洛神赋图》被认为是全然摆脱了儒家的道德训诫,营造出一个超脱尘世、高度理想化的神女幻想空间。其艺术手法神妙高古,线条、形状和构图交相辉映,是文学转译图像之千古绘画神品。其画者以高古连绵之线勾勒祥云、山石、古树、芝田、珍禽异兽、神人,传达出各自特有的独特韵味,营造出一个幽居的神境;同时创造性地塑造了幻境中翩若惊鸿、婉若游龙的神女,“以形写神”,人物的秉性和气质尽显;还通过“神思迁想”营造了一个幽邃超迈的仙山神境,突破时间与空间局限,游刃有余地进行空间布局,以夸张变形的手法塑造出超然物外的幻想空间。总之,画者极富想象性地抒写了魏晋时期独特的性情篇章,使用高古、流畅、极富韵律的艺术语言,营造出浪漫、空灵、缥缈、旷达的空间。