民族室内乐《敦煌》创作技法探究

姜莹是中国交响乐团的驻团作曲家,一直在民族音乐领域进行探索与创新。她于2010年从上海音乐学院作曲专业毕业,获得硕士学位,并加入上海民族乐团担任驻团作曲。2013年,姜莹被调至中央民族乐团,任驻团作曲。2018年,姜莹转至中国交响乐团,继续担任驻团作曲。

《敦煌》是一部富含我国西北地区特色的民族室内乐作品,由上海艺馨民族乐团演绎。作曲家姜莹选择了独树一帜的音乐创作手法和语言风格,成功地将敦煌的历史和文化精髓深深嵌入民族室内乐之中。整部作品拥有深厚的民族音乐风格,深远的历史价值,并且获得了上海文艺创作优秀单项成果奖。本文将以民族室内乐《敦煌》为研究对象,对其曲式结构、旋律、织体、乐队编制进行深入研究。

一、曲式结构

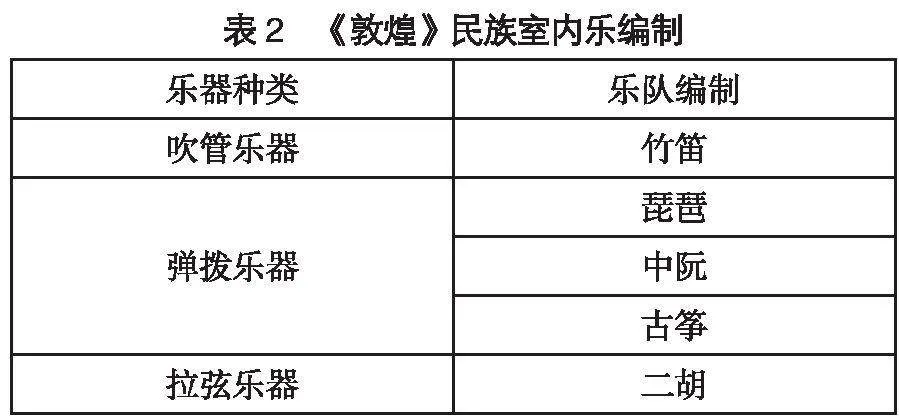

民族室内乐《敦煌》是由竹笛、琵琶、阮、二胡、古筝演奏的重奏作品,分为四个部分,共73小节,如表1所示。

引子部分由竹笛、二胡、琵琶依次演奏,二胡演奏时,竹笛与二胡形成复调旋律。调性为#G角调,整体旋律以#G角音为中心,在#G角音上进行了盘旋式的旋律创作。中阮与古筝一直以轮指的技法重复演奏#C羽音。

第一部分由3小节引入与3个乐句组成,整体结构较为方整,调性为#C羽调式,速度为慢板。主题第一次出现在a乐句,由二胡演奏。a1乐句与a2乐句的主题由a乐句的主题变形发展而来,由竹笛与二胡演奏。a2乐句的节拍变换使主题的表达更为宏大,也为第二部分的音乐情绪作了铺垫。织体以琵琶、古筝、阮三个声部来演奏十六分与三十二分音符,阮声部一直重复主题动机B-#C大二度来演奏a与a1乐句。

第二部分由4小节引入与4个乐句组成,整体结构为非方整性,调性为#C羽调式,速度为快板。主题除了第一部分的变形式发展,在第二部分还运用了变奏式发展,织体也由疏到密,由简到繁。

尾声部分由5小节组成,延续了第二部分的快板速度,并进一步加速,将全曲推向高潮。在音乐内容上,尾声部分对引子和主题进行了呼应,以一个简洁而有力的结尾结束全曲。最终调性停留在#C羽上。

全曲的发展呈现出由慢到快、由疏到密、由旋律化到音响化的动态变化趋势,展示了作曲家精湛的创作技艺和深刻的音乐理解。这种发展方式不仅使作品在结构上拥有清晰、明确的层次感,还通过乐器之间的和谐演奏和音色变化,为听众带来了丰富的音乐体验。

二、旋律与织体的西北音乐特征

我国西北地区音乐最大的特点是连绵不断的波浪形进行以及丰富的装饰音衬托着旋律进行。旋律听起来像是在诉说心事,又曲折又好听。当这个声音在耳边回荡的时候,就好像看到了一幅颜色丰富鲜艳的画。作品《敦煌》在旋律部分的创作中,运用了独特的螺旋形旋律,展现了作曲家深厚的音乐造诣和独特的创新思维。

在第22—24小节竹笛声部,弱拍里的十六分音符以波浪形的旋律围绕着主题动机展开,使得原本的主题更加丰富多彩,充满了变化和层次感。

在第10—14小节,琵琶声部在引入部分演奏旋律时用右手在相把演奏,左手按住谱面音,并使用揉弦技巧来模仿西塔尔琴的音色,这样的演奏方式较为自由,不仅为后续的主题出现作了铺垫,还为音乐添加了些许色彩。

在第57—58小节,琵琶与二胡声部(见图1)为织体部分。琵琶与二胡声部巧妙地运用了波浪形的织体结构,以凸显西北地区的音乐特点。这种织体结构使整体的音响效果更加丰富多样,充满了动感和活力。同时,这种结构也使音乐作品在情感表达上更加深刻和动人,让人感受到激情。

姜莹凭借独到的见解,将西北的音乐元素借助乐器的非凡表现力演绎得丝丝入扣。她深入探索并汲取了西北音乐独特的旋律与节奏,运用琵琶这一传knc4ES8ASCTt1VOOQ902jA==统乐器精妙地模仿出西塔尔琴的韵味,使得作品充满浓烈的异域风情。

三、乐队编制

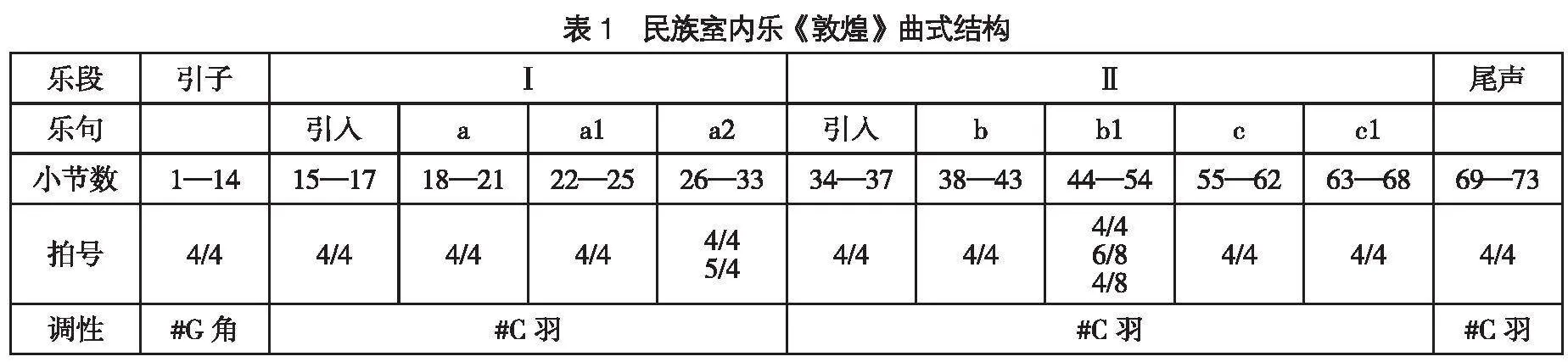

民族室内乐的构成在乐器上不设硬性规定,乐器的数量与种类皆可灵活调整,既有同类乐器的和谐搭配,也有异类乐器的融合。作曲家们不再局限于传统的组合框架,而是依据作品传达的主题尝试更加多样的乐器组合方式,从而不断增强民族室内乐的艺术表现力。

作曲家姜莹创作的《敦煌》乐队编制包含中国乐器的四大组“吹”“拉”“弹”“打”,该作品的乐队构成在遵循传统的同时,努力呈现独特的民族韵味与音乐形象,通过多样的乐器音色搭配与音响效果,丰富了音乐作品的色彩层次,增强了作品的表现力,使其更加绚丽多彩。

吹管乐器组:竹笛担任整首作品的主要旋律,作曲家在作品中采用贴胶布的曲笛与梆笛。贴胶布的曲笛音色更为厚实,更适合西北风格。

弹拨乐器组:琵琶为整首作品的主要弹拨乐器,中阮与古筝则提高了中低声部的饱满度。在数量上,弹拨乐器使用次数最多,三件乐器主要演奏织体伴奏,使作品具有饱满的音响效果和较强的戏剧性。

拉弦乐器组:二胡既演奏主旋律,也演奏织体伴奏,在演奏主旋律时主要与竹笛相互呼应,演奏织体伴奏时与琵琶进行同节奏演奏。二胡的使用提升了整首作品的层次感。整首作品并没有使用打击乐器,但是作曲家为了使作品的节奏感更强,使用琵琶、中阮、古筝、二胡来模仿打击乐器的音色。

图2中,作曲家运用巧思,安排琵琶与中阮拍面板的技法、二胡弓杆击琴桶的技法、古筝拍弦的技法,来模仿打击乐器的音响效果,并且通过使用不同的节奏与重音,体现多元的西北风格。

四、演奏技法的运用及音色特点

随着西方音乐及其创作技法的传入,中国的民族室内乐也得到了快速发展,逐渐专业化,并且创作技法更加严谨多样。如今,民族室内乐的演奏技法和创作手法都得到了创新,使得乐器的音色特点更加鲜明。

(一)竹笛的演奏技法

在第5—6小节竹笛声部是作品《敦煌》的引子部分,姜莹运用了倚音技法,并与长音相结合。这种技法经常出现于姜莹作品的开篇,如其民族管弦乐《丝绸之路》《印象国乐·大曲》的开篇。

第50—51小节竹笛声部,在弱拍部分运用了花舌的技法来重复演奏主题,朱晓谷先生在《民族管弦乐队乐器法》提到花舌音“多用于北方风格的乐曲中,时值可长可短,可同音可多音,常用在热情或诙谐的音乐形象中”。姜莹运用同音花舌技法使原本简单的旋律变得更加诙谐,使主题的呈现更加多样化。

第55—57小节中,竹笛演奏者运用跳音的演奏技法让音乐旋律更加生动活泼,音响效果层层递进,为接下来主题的出现作铺垫。

(二)弹拨乐器的演奏技法

在第18—19小节,弹拨乐器组都使用滑音技法来演奏作品的伴奏声部,将单音与滑音技法相结合,通过改变滑音技法的节奏位置,使作品的织体部分更具多样性。

第48小节,弹拨乐器运用拍面板、拍弦等特殊演奏技法来模仿西域极具代表性的打击乐器——手鼓的音色,体现了弹拨乐器组的表现力,也使作品的音响效果更加丰富有力。

(三)二胡的演奏技法

在第34—35小节与第48—49小节,作曲家为了使作品更有层次感,运用二胡拍蛇皮与弓杆击琴桶的演奏技法模仿打击乐器的音色,与弹拨乐器组模仿打击乐器的演奏技法相呼应。

姜莹运用倚音与长音相结合的技法、花舌重复演奏主题、竹笛跳音技法、弹拨乐器滑音技法、特殊演奏技法模仿打击乐器等方式,营造出特定的音乐氛围。这些技法和特殊效果不仅增加了音乐的多样性和层次感,还成功地展现了作品的主题和情感。

五、结语

民族室内乐《敦煌》是一部具有深刻文化内涵和历史意义的作品,对该作品的曲式结构、旋律与织体特点、配器等进行分析,可以看到作品所蕴含的丰富情感和内涵,以及作曲家姜莹对民族音乐的深刻理解和独特诠释。《敦煌》的成功不仅在于其具有鲜明的个性和独特的风格,更在于其深刻的文化内涵和历史意义。作品中所运用的演奏技法、旋律与织体等都充分展现了作曲家对民族音乐的创新思维。这部作品也为我们提供了一个思考民族音乐传承与创新的重要视角,启示我们在创作中要注重保持民族文化的独特性和多样性,同时也要不断探索新的表现方式和创作手法,为民族音乐的繁荣和发展贡献自己的力量。