苏轼书法学习之道

在浩瀚的中国书法史长河中,苏轼以其卓越的艺术才情与深厚的文化底蕴,书写了不朽的书法篇章,为后世书法研习者争相效仿。本文首先分析苏轼生平与书法成就,其次阐述其书法风格特点与技法,再次通过回顾历代杰出书家的实践,探讨苏轼书法学习的独特路径、高效方法,最后揭示其对现代书法学习者的影响与启示,以期为书法学习者提供一条通往书法艺术的清晰路径,激发其创新思维与审美情趣。

一、苏轼生平与书法成就

苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡居士。苏轼的生平经历丰富,早年随父苏洵、弟苏辙进京应试,得到欧阳修等考官的赏识,步入仕途。然而,由于他的政治立场保守,与王安石等变法派政见不合,多次遭贬谪。他在杭州、密州、徐州、湖州等地任职期间,政绩显赫,深得民心。后因乌台诗案被贬黄州,在此期间他创作了大量脍炙人口的诗词文赋,如《赤壁赋》《念奴娇·赤壁怀古》等。晚年虽被召回朝廷,但仍因政治斗争再次被贬,最终病逝于常州,享年65岁。

苏轼的书法在北宋书坛占有重要地位,被誉为“宋四家”(指北宋四大书法家,即苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄)之首。他的书法风格独特,于“二王”(王羲之、王献之的合称)后独树一帜,别开生面。其字丰满肥润,跌宕多姿,笔墨寓意深刻。苏轼的书法还表达了强烈、深刻而蕴含丰富的意境,在营造意境的同时又能将线条与文辞完美地结合起来。

二、苏轼书法风格特点与技法解析

(一)苏轼书法风格特点

苏轼的书法追求自然、流畅,不刻意雕琢,给人以率真质朴之感。以《寒食帖》(见图1)为例,开篇“自我来黄州,已过三寒食”以沉稳而略带苦涩的笔触开始,字间流露出被贬的无奈与时间的无情流逝之感。随着情感的逐步深入和释放,“春江欲入户,雨势来不已”等句,笔触愈发奔放,墨色浓淡交织,仿佛疾风骤雨般倾泻而出。至“也拟哭途穷,死灰吹不起”,则转为深沉内敛,墨色渐淡,字形收缩,透露出一种历经沧桑后的淡然与绝望中的不屈。随着情感的跌宕起伏,作品在章法布局上浑然天成,全篇行笔流畅而不失变化,字与字之间既有紧密的呼应,又保持着适度的空间感,形成一种动态的平衡美。在情感的转折处,如“春”“死”等字,以夸张的笔法突出,不仅增强了视觉冲击力,也深刻表达了情感变化。

苏轼的书法作品往往蕴含着深厚的意境和丰富的情感。他通过书法表达自己对自然、人生、历史等的独特感悟和深刻理解,使观者在欣赏书法的同时也能感受到作者的情感世界和人生哲学。苏轼在书法上广泛学习前人,融合各家之长,同时又敢于创新,形成了自己独特的风格。他的书法既有王羲之的飘逸灵动,又有颜真卿的雄浑厚重,还有李邕的峻拔挺秀,最终自成一家,成为北宋书坛的杰出代表。

(二)苏轼书法技法解析

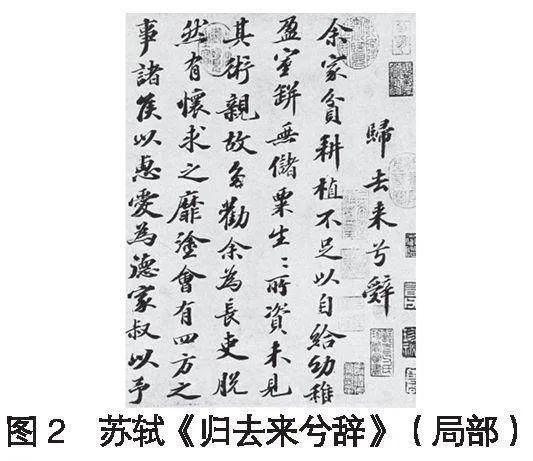

苏轼执笔比较特殊,黄庭坚在《山谷题跋》中提到,苏轼执笔“腕著而笔卧”。这样的执笔法是苏轼书法扁平、向右上方倾斜角度大特点形成的原因之一,更利于书写中横向运笔,而不利于纵向拉长,因此,苏轼的书法中,横向笔画的书写速度要比纵向的快,并且往往会表现为横细竖粗。除此之外,苏轼在起笔的时候多用逆锋,这样会使得笔画显得更为厚重,这在《归去来兮辞》(见图2)这样偏行楷一类的作品中尤为明显。

苏轼的书法结构疏朗,字与字之间、部件与部件之间留有足够的空间,避免了拥挤和压抑感。他善于运用错落有致的手法来安排字的结构,使得每个字都显得生动有趣,富有变化。例如,他在写“我”字时,采用了左低右高、上密下疏的结构安排,形成了鲜明的对比效果。苏轼的书法笔画形态独特,常常带有一定的弧度或波折,使得字体看起来更加灵动自然。他注重笔画的粗细变化和节奏感,通过不同的笔画形态来表现字体的韵味和意境。

苏轼的书法章法布局清新自然,没有过多的刻意安排和雕琢。苏轼在书写时往往打破常规,不拘泥于传统的章法布局。他善于运用自由书写的方式来表达自己的情感和意境,使得书法作品具有独特的艺术魅力。例如,他在写《寒食帖》时,就采用了自由奔放、随性而发的书写方式,使得整幅作品充满了动感和生命力。

苏轼善于运用浓墨,李之仪《跋东坡四诗》中言:“东坡捉笔近下,特善运笔,而尤善墨,遇作字,必浓研,几如糊,然后濡染。”使用浓墨书写需极大的指力,只有这样才能保证笔不凝滞,使得书法作品具有厚重的视觉效果。

三、历代杰出书家的苏轼书法学习实践

历史上受苏轼书法影响的杰出书法家众多,以下选取几位具有代表性的书家进行分析:

(一)黄庭坚(1045—1105)

作为苏轼的挚友和学生,黄庭坚在书法上深受苏轼影响。他学习苏轼书法,不仅注重技法的模仿,更注重对苏轼书法精神的理解和传承。黄庭坚的书法,既有苏轼的豪放不羁,又融入了自己的独特风格,成为宋代书法的又一高峰。黄庭坚对苏轼书法的评价非常公允且有价值。他不仅对苏轼的书学路径和创作阶段有客观、准确的阐述,还对苏轼书法的总体特征、风格有准确的把握。他认为,苏轼的书法在不同阶段有不同的风格变化。例如,黄庭坚《山谷题跋》卷九《跋东坡自书所赋诗》云:“少时规摹徐会稽,笔圆而恣媚有余。中年喜临颜尚书真行,造次为之,便欲穷本。晚年乃喜李北海,其豪劲多似之。”黄庭坚非常精当地概括出苏轼中年和晚年的书法特征,一是“圆劲而有韵”,二是“沉着痛快”。

黄庭坚在书法创作中,常常借鉴苏轼的笔法技巧,其书法作品《致云夫七弟尺牍》整体结字宽博,呈扁状,横画结实有力、向右上方结势,如开篇的“久”“欲”等字,与苏轼的结字相似度很高。这些笔法技巧使得黄庭坚的书法作品在保持自身风格的同时,也带有苏轼书法的韵味。黄庭坚在结构安排上,既继承了苏轼书法的某些特征,如字形横扁,又在此基础上进行了创新和发展。他通过多变的结构赋予书法作品生气,使得书法作品充满了艺术感染力。

(二)欧阳玄(1283—1358)

欧阳玄,作为欧阳修的后裔,与元代著名书法家赵孟同处一个时代,却在书法艺术的学习道路上作出了独特的选择。他并未追随赵孟所引领的魏晋复古书风潮流,而是将目光投向了北宋文学巨匠苏轼的书法,这一决定深刻反映了他个人的文化追求、审美偏好以及时代背景的微妙影响。

据《书史会要》所载,欧阳玄的行草书风略似苏轼,却又在刚劲流畅中展现出非凡的风度,难以简单地归类于某一专门学派。他的作品,如《春晖堂记》,不仅是他为王伯善的“奉亲之堂”撰写的记文,更是其合书法、文章于一体的典范之作。该书法作品深得苏轼精髓,笔法浑厚稳健,笔画精准,每一笔一画都体现出刚劲与流畅并存的美感,结体方扁,章法布局和谐匀称,与苏轼的行楷作品如《归去来兮辞》《元祐八年南轩记梦》等在技法运用、字形结构及整体布局上均有着异曲同工之妙。

在深入研习苏轼书法的过程中,欧阳玄不仅学习了其精髓,更在此基础上融入个人的理解与创造力,逐渐形成自己独树一帜的书法风格。比如他晚年所作的《陆柬之文赋跋》,作品中笔法依旧保持浑厚稳健,同时刚劲流畅,每一笔的起承转合都显得那么分明而富有韵味,结体方扁中透露出一种沉稳大气,整体给人以书文并茂、别具一格的艺术享受。这种风格的形成,不仅是欧阳玄对苏轼书法深刻理解的体现,更是他个人艺术修养与创新精神的结晶。

(三)吴宽(1435—1504)

作为明代著名的诗人、散文家、书法家,其书法深受苏轼影响。苏轼书法尚意,沉着宽博,点画厚重,吴宽继承了其厚重的特点,在字形结势上与苏轼颇为相似。

首先,直接师法。吴宽的书法主要学习苏轼的行书,不杂他体,这种专注和深入使得他的书法在风格上与苏轼有诸多相似之处。吴宽的书法传世作品主要为行楷,其结字较紧,且略带扁斜,一如苏字结体。这种结体方式使得他的书法在视觉上具有独特的韵味。其次,笔法传承。吴宽在笔法上继承了苏轼的丰腴用墨和扁平结字的特点。他的书法给人直观感受是丰腴,字字丰润,极少有枯笔、飞白。同时,吴宽还注重笔势的连绵,表现为笔断意连,字与字之间的连绵笔意尤为显著。这种笔法上的传承使得他的书法在气韵上与苏轼一脉相承。

吴宽学习苏轼的书法,神形兼善,其笔法更能出新意。明王鏊《震泽集》曰:“宽作书姿润中时出奇倔,虽规模于苏,而多取自得。”总的来说,苏轼的字笔画粗细变化更大,吴宽的相对平均;苏轼多侧锋,吴宽中锋用笔较多;苏轼字更有动势,有向右上倾斜之势,吴宽的相对更平正。吴宽的书法在继承苏轼的基础上又有所发展,在明朝书家中独树一帜,备受推崇。

(四)赵朴初(1907—2000)

赵朴初出生于安庆一个书香门第之家,良好的家庭环境为他接触和学习书法提供了较好的条件。他幼承家学,从小就练习书法,以隶书为根基,旁采众体,尤其喜爱苏轼的书法。

赵朴初在书法学习上广泛涉猎晋唐宋元等各个时期的书法名家。然而,他对苏轼的书法情有独钟,用功最勤。赵朴初在学习苏轼书法的过程中,不仅注重笔法和结构的模仿,还努力将苏轼的书法风格与自己的审美追求相结合。他吸收了苏轼行书的劲健笔力,并结合自己的理解和感悟,逐渐形成了俊逸神秀、静穆内蕴的独特风格。

四、苏轼书法学习的总结与启示

苏轼的书法在不同的时期有不同的风格,历代杰出书家也是一样,不同的年龄阶段、文化内涵与背景,都会影响其形成不同风格、特点的作品。苏轼不仅是书法大家,更是文学巨匠,其书法作品中透露出深厚的文化底蕴和文学修养。这告诉我们,书法不仅仅是技法的堆砌,更是文化和个人修养的外在表现。书法的学习与个人学识和修养是一个整体,是一种相互融合、相互促进的关系。从历代杰出的书家实践分析中可以看出,每个书家在学习苏轼书法的过程中,都或多或少形成了自己的特点和风格。因此,在学习苏轼书法的过程中,需要在吸收精华的同时勇于尝试新的风格和技法,不拘泥于传统技法和规范,通过不断地实践和探索来寻找适合自己的创作方式和表达手法,以形成自己独特的艺术风格。