打通组织边界:职业教育市域产教联合体建设的治理逻辑与行动路径

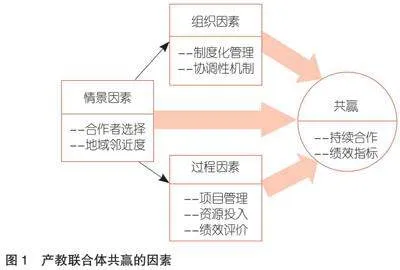

摘 要 不同群体多元化的利益诉求随着社会转型发展而变化,市域产教联合体的建设和治理机制本质上是多相关主体引出的责任分担问题,需考虑组织因素、过程因素、情景因素等多方面的因素,进而构建职业教育市域联合体建设的组织边界治理机制。引入“组织边界”的概念,分析市域产教联合体中多主体参与的治理逻辑,提出构建协同治理机制、建立信息共享平台、完善治理工具体系、促进联合行动体系、推动组织文化融合的多元化构成边界组织的行动路径。

关键词 职业教育;市域产教联合体;组织边界;行动路径

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)27-0047-06

2021年10月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,提出通过促进产教深度融合和构建多元办学格局来推动产教融合办学体制的构建。2022年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》,提出“坚持以教促产、以产助教、产教融合、产学合作,打造市域产教联合体”的战略任务。2023年4月,《教育部办公厅关于开展市域产教联合体建设的通知》(以下简称《通知》)下发,提出产教融合作为职业院校的基本办学思路,是职业教育发展的本质要求。建设市域产教联合体是贯彻新发展理念、服务新发展格局、更好支持区域经济发展和产业转型升级的重要举措。职业教育目前面临着人才培养和产业发展“两张皮”的问题,教育与产业之间存在着明显的边界。学校和企业之间相互独立、信息孤立,缺乏有效的合作与沟通机制,使得职业教育的教学内容和教学方式与实际需求脱节,从而限制了职业教育的发展。因此,打通组织边界,推动教育与产业的深度融合,成为当前职业教育改革的重要任务。

一、职业教育市域产教联合体建设的组织治理:跨越组织边界的合作

根据《通知》要求,计划在2023年至2025年共建设约150家市域产教联合体。文件一出,山东潍坊高新技术产业开发区产教联合体、潍坊滨海经济技术开发区产教联合体、滩坊国家农业开放发展综合试验区产教联合体、四川泸永江融合发展示范区产教联合体等相继建成,各地陆续成立市域产教联合体[1]。笔者基于联合体的建设情况,思考联合体的组织特征和组织边界治理,以期为联合体建设的治理逻辑和治理机制构建提供参考。

(一)职业教育市域产教联合体建设的组织特征分析

从整体上看,市域产教联合体包含了政府、学校、企业、科研机构等多方主体,是具有共生性组织特征的产教融合形式,具有三方面特征。一是跨组织合作。市域产教联合体由多个组织共同组成,各类主体协同配合,实现资源共享和优势互补,达到实体化运作。二是产教融合。市域产教联合体旨在促进产教融合,实现职业教育与产业需求的紧密对接,建设产教融合实训基地,校企共建产业学院;一方面,龙头企业深度参与学校的各环节工作,提高人才培养质量。另一方面,打通产教科协同开发与技术创新渠道,为企业解决实际生产问题、员工培训问题并提供劳动力保障。三是地域特色。市域产教联合体建设是基于特定地域的产业发展需求而形成的,注重发挥地域资源和优势,促进区域文化传承和创新,推动地方经济发展。地域上的优势有利于更好地开展各类主体之间的产教合作,合作伙伴之间的地域邻近度也被认为是校企合作成功的重要先决条件。这种观点基于这样一个前提,即地域上越接近沟通上越方便,并且当处于同一地域的合作伙伴都受到激励时,协作效率会更高[2]。

(二)职业教育市域产教联合体建设的组织边界治理

“边界工作”(boundary-work)一词最初是由Gieryn在1983年创造的[3]。作为组织理论的一个重要领域,“组织边界”(organization boundary)的概念最早出自大卫·古斯顿(David H.Guston)[4]。组织边界是建立在社会分工的基础上,即每一个组织实际上都扮演着各自的功能和拥有着自身的利益[5]。英国学者Merle Jacob提出“科学与社会之间边界的性质正在发生着变化”。他认为缩小科学与社会之间差距的政策可以导致边界工作的扩散,因为必须构建和具体化新类别,以便为特定的政策举措提供条件。协作的发展,特别是诸如将用户、利益相关者、客户纳入研究等,也促成了科学与社会关系发生根本性变化[6]。Lancaster认为影响校企合作的五个因素是信任水平、组织结构、承诺、互惠以及计划与流程[7]。

职业教育市域产教联合体建设需要进行有效的组织边界治理,以确保合作的顺利进行和目标的最终实现。组织边界治理主要包括三个方面。一是信息共享与沟通。各组织之间应建立畅通的信息共享和沟通机制,及时交流合作需求和进展情况,确保信息透明和沟通及时。二是利益协调与分配。在跨组织合作中,不同类型的伙伴关系各不相同,形成这些伙伴关系的原因也各不相同。许多企业的使命是为股东提供投资回报、利润、维持劳动力并在其特定市场中成功竞争。许多学校的使命包括教学、研究和公共服务。因此,需要通过协商与合理分配,实现各方利益的平衡与协调。三是规则制定与执行。组织边界治理需要明确合作的规则和制度,确保各方的权益和责任得到保障。同时,要加强对规则的执行和监督,确保合作的顺利进行。

(三)职业教育市域产教联合体建设的组织边界治理机制

关于组织边界治理的理论研究中,主要观点可以归纳为三方面。首先,组织边界治理的目标是实现合作共赢。通过打破组织边界,促进不同组织之间的合作与协调,实现资源共享和优势互补,最终实现组织和社会的共同发展。其次,组织边界治理需要建立有效的沟通机制。只有建立起高效的信息传递和共享平台,才能实现各方的沟通和协作。最后,组织边界治理需要建立监督机制,确保合作行为的落实有效而合规。由此,考虑到组织、过程、情景等方面的因素,职业教育市域产教联合体建设的组织边界治理机制主要从四个方面着手,见图1。

一是建立联合体领导机构。大卫·古斯顿认为应通过科学的机制来处理各种问题,由此共同体能够更好地管理事业中的诚信与产出率问题[8]。在市域产教联合体设立联合体领导小组或理事会,整体规划和协调工作,推动各方资源的共享和协同发展。二是完善组织治理结构。通常来讲,持续性的合作伙伴最容易产生成功的产教合作。先前经验和熟悉程度会影响合作伙伴的选择,但在产教合作关系中更为重要的是对目标的共同理解以及能力上的叠加[9]。明确各方的权责和利益分配,形成共识目标,建立合理的决策机制和工作分工,提高决策的效率和执行的力度,在组织治理效能上取得效果。三是强化沟通与协调机制。W·理查德·斯科特(W.Richard Scott)认为在开放系统视角下,组织是由活动和人员相互依赖而构成,是资源和信息流的聚集之地,这种聚集又把不断变化的人员联系在一起[10]。合作伙伴之间的地域邻近度也被认为是产教合作成功的重要先决条件[11]。市域产教联合体从地域因素上具有先天优势,便于沟通和协调,解决合作中的问题和冲突。冲突和解决冲突是所有类型合作关系的核心方面,但是由于双方不同的工作方法、工作能力、时间观念、文化理念等,其在产教关系中可能最为突出,由此,建立沟通与协调机制格外重要。四是建立绩效评价体系。产教合作关系中双方侧重于不同的活动,由此会产生不同的结果或影响。对于企业而言,产教合作关系到短期或长期的招聘目标,可以培养适合行业需求的潜在员工,并且在科技创新上取得突破。对于学校而言,与行企的合作对教育项目能产生积极作用。针对各方需求,应制定明确的绩效评价指标和评价方法,对联合体的工作进行定期评估和反馈,为优化组织治理提供依据。海外学者有研究说明,合作伙伴关系的持续性也是判定合作关系成功与否的一项有用指标[12]。学校与企业的关系是建立在政策引领下的自愿关系,随着时间的推移,愿意将合作伙伴关系持续下去,就表明彼此对合作伙伴关系是满意的。

二、职业教育市域产教联合体建设的治理挑战:跨越组织边界的挑战

“市域产教联合体”是一个新名词,但在实践层面,“产教联合”是我国职业教育系统的长期做法之一。全国许多职业院校都有类似的产教融合举措,但仍存在诸多问题。

(一)利益分配和权力博弈问题

职业教育市域产教联合体的建设是不同组织以不同方式合作的结果。多年来,我国形成了多种形式的产教融合模式,包括松散型、名义型和独立法人型[13]。产教融合园区或技术孵化园区等松散型合作实体,通常是由政府和行业共同促进而形成,但在经济和组织方面并没有实质性的合作。名义型合作中,双方之间的合作关系多是基于资源要素的互换,缺乏实质性的投入和管理。独立法人型合作中,合作双方共同投入各类资源,进行独立的经营管理和财务核算。然而,这些合作方式中的不同组织往往都面临利益分配不均衡的问题。首先,不同组织之间的资源贡献和回报往往不均衡。学校作为公益性单位,企业作为营利性实体,除了资本要素,双方在技术、科研、管理、教学、场地等要素上的投入评估比较困难,多数情况下投入不平衡。这种不平衡的资源贡献会导致在利益分配时出现问题。其次,利益分配机制面临不完善和不公正的挑战。目前,特别是松散型和名义型合作关系,还没有建立起完善的利益分配机制,导致利益分配不合理。最后,利益分配中存在信息不对称和不透明问题。一些组织可能会在利益分配中掌握更多的信息,而其他组织则不了解这些信息,这势必会导致利益分配出现问题。

(二)组织文化和价值观的融合

乔纳森·弗里德曼(Jonathan Friedman)认为,BswPGpQ/iRendctzfFEVw2EE7T12UWo7ad8fh2gdSBQ=文化认同是给一定人群的特征属性,是生物遗传,也是传统,是人人都可以学习的文化遗产[14]。文化认同强调不同文化的建构性。在职业教育市域产教联合体的建设中,不同组织的文化习惯和行为模式的差异常常会引发摩擦。其中,学校的培养目标是育人,而企业的根本目标是盈利,这是最根本的差异。个体主义与集体主义的价值观冲突、利益最大化与社会责任的价值观冲突以及教育观念和目标的差异都是校企组织文化和价值观融合过程中的挑战。

组织间的文化差异还包括在管理、工作、沟通等过程中的不同方式。《2022年上市公司数字经济白皮书》指出,在已经开始推进数字化转型的企业中,41.82%的样本企业处于探索试点阶段,49.27%的企业已经取得初步成效,而数字化转型相对成熟及已经完成的企业占比较小,分别为8.73%、0.18%[15]。2022年,清华大学教育研究院发布的《职业教育信息化发展报告》(2021版)对995所职业院校开展调查,结果显示,超过74%的职校教师正在利用信息化技术开展教学工作[16]。无论是从统计数据来看,还是从实际工作来讲,较之企业,数字化已经进入到职业教育的工作治理、工作环境、工作方式方法等方方面面。

合作过程中,不仅有组织文化之间的摩擦,也有项目参与者本职文化习惯和身份认同带来的摩擦。有调研显示,高职教师被问及是否愿意参与企业实践这一问题时,选择“非常愿意”的人数仅占16.36%[17]。高职院校的使命是为社会培养人才。对于高职教师而言,他们的行为目的是为了培养具备高素质的人才。然而,一旦他们进入以利益为导向的企业环境,可能会面临文化认同的困境。企业的文化背景注重利益,高职教师参与企业的项目合作,可能在短时间内并不能适应企业的制度文化。

(三)资源整合和利益平衡的难题

资源整合过程中,由于不同组织的资源类型和特点的差异,无形中增加了资源整合的复杂性。不同组织拥有的资源不同,也有不同的管理方式和技术要求。因此,在资源整合过程中需要解决技术和管理问题,确保资源整合的顺利进行。同时,还需要平衡资源配置的公平性和效率性,确保资源的合理利用。不同组织对产学研资金的投入比例是不同的。根据《中国科技统计年鉴》和《江苏统计年鉴》,统计出2021年江苏省政府对高校R&D(科学研究与实验发展)投入经费1019360万元、省政府对企业R&D投入经费307848万元、高校对其内部R&D投入经费228523万元、高校对本省外部科研机构投入经费36460万元、企业对其内部R&D投入经费29754708万元、企业对高校R&D投入经费1244785万元。其中,政府对高校R&D投入包括科技事业费、主管部门专项费、国务院各部门专项费、省专项费、国家自然科学基金,高校对其内部R&D投入包括各种收入转入科研经费,企业对高校R&D投入数额来自企事业单位委托经费统计额。但是,产学研合作的产出除了科研受益,其他都是无法用金额来衡量的,从而增加了利益平衡的难度。利益平衡过程中绩效评价指标的选取在产学研合作当中也是难题。首先,由于产学研合作数据信息的缺乏,其合作价值无法用量化指标来衡量。其次,由于产学研合作的绩效不能完全用经济指标来量化,而且很难获取相应的财务指标数据,在利益分配的时候很难建立指标体系[18]。还有,在产学研合作过程中,通常缺乏对政策导向性指标的明确考核。如果一套评价指标体系中没有包含这些看似“不必要”的指标,那么该评价体系可能并不完整[19]。

三、职业教育市域产教联合体建设的组织治理:跨越组织边界的行动

《通知》提出市域产教联合体符合产教资源相对集聚、组织治理机制完备、人才培养取得突破、有效服务产业发展、保障条件切实到位等条件要求。市域产教联合体各方自身边界的存在,使得同类组织之间在规章制度、成员行为标准、文化观念等方面呈现出明显的差异和特征。这种差异使得各个市域产教联合体在外部表现上有着鲜明的界限和区别[20]。因此,要打通组织边界,构建真正有效的职业教育市域产教联合体,就像尼尔·保尔森(Neil Paulsen)等人所说,“组织并不是封闭的、自给自足的实体,而是被视为不能被孤立于外界环境之外的开放系统,因为它们的边界必须持续不断地被输入和输出所打破。在这个意义上,组织的对外边界不能被视为一个容器壁,而是更像交互地带可渗透的一层膜”[21]。建设市域产教联合体并非一蹴而就的过程。如图2所示,要实现教育链、人才链、产业链和创新链的紧密结合,各方主体需要共同努力。

(一)构建协同治理机制

多主体是市域产教联合体的鲜明特点之一,没有完善的保障机制,市域产教“联而不合”是必然结果[22]。构建协同治理机制是促进联合体组织治理的重要举措。首先,建立联合体领导机构。这个机构应该由各合作组织的高层领导组成,按照“政府统筹、分级管理、地方为主、行业指导、校企合作”的原则,由政府分管教育工作的负责人担任组长或理事长,学校主要负责人、企业负责人担任副组长,主要项目参与者为小组成员,定期召开联合体会议,确保联合体的统一决策和协调行动,推动各方资源的共享和协同发展。其次,设立联合体工作机制,探索适合联合体的“政策—资源”协同推进机制,明确各成员单位的工作内容,促进资源共享、优势互补,确保工作有序推进。最后,制定协作合同,明确各方的权责利益,保证资源的持续投入,增强协作的可操作性和可持续性。参与到产教融合中的企业要有自主自愿的行为意识,要能高度认同产教融合的相关社会行为、尊重产教融合及人才培养的价值观念、明确自身的角色定位并承担相应的社会责任[23]。

(二)建立信息共享平台

校企合作具有跨界属性,涉及到学校和企业两个不同的部门,它们追求不同的利益目标。在信息不对称的情况下,合作成本较高,合作效果差,很难实现共同的利益[24]。建立信息共享平台是实现联合体组织治理的重要手段。首先,建设教育资源共享平台,通过整合各成员单位的教育资源,实现共享和互补,提升教育教学质量。这也是在产教融合中需要特别向企业方明确的任务和责任,要参与开发职业教育教材、创新教学方法和学校管理方式等。其次,搭建行业需求信息汇集平台,及时了解行业的用人需求和技术动态,为职业教育提供精准的指导与支持。2017年《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》鼓励利用大数据技术来建设产教融合信息服务平台,以促进产教双方的对接和合作。2019年《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》强调了职业教育需要运用大数据和其他现代信息技术来推动产教的深度融合。这些政策文件的出台进一步强调了大数据技术在促进产教融合方面的重要作用。大数据治理是必然趋势,也是产教融合实现项目信息化的有效模式。最后,创建人员培训与交流平台,促进各主体成员之间的交流与学习。如学校开展的企业访问工程师项目,多数学者认为可以提升教师的教学能力、科研能力、交际能力、解决实际问题能力等[25]。

(三)完善治理工具体系

完善治理工具体系是提升联合体组织治理能力的关键。首先,制定联合体管理规章制度,加强制度宣传解释力度,扩大制度知晓率,增加透明度,明确联合体的运行机制和管理流程,建立健全执行情况责任追究体系,明确具体责任部门或个人,保证各项工作有章可循。其次,设立绩效评估与激励机制,建立科学的绩效评估体系,制定明确的绩效评价指标和评价方法,对联合体工作进行定期评估和反馈,为优化组织治理提供依据,激励各成员单位积极参与并贡献力量。最后,建立风险管理和问题解决机制,及时发现和解决问题,打通问题通报渠道,发挥数字信息化技术的功能优势,通过“智能化、信息化、共享化”谋求风险问题的有效防范和化解,推动互联网和大数据等技术在市域联合体建设中的深度运用,确保联合体高效而稳定的运行。

(四)促进联合行动体系

促进联合行动体系是实现联合体组织治理的目标。首先,保证联合行动的经费支持,这是联合体发展的基础和保障,要确保资金的合理分配和使用。比如,英国政府构建了多元化的融资机制,以加强对产教融合的财政支持。在企业方面,政府通过将产教融合的推进效果与税收政策、专项资助、补助补贴等相联系,以提高企业参与产教融合的积极性。而在学校方面,政府通过专题立项等方式,增加对产教融合专项拨款,提高了产教融合所需资金的保障水平。这些措施有效促进了产教融合的发展[26]。其次,加强产教融合的政策支持,制定相关政策和措施,提供良好的政策环境。比如,英国政府为了确立产教融合的法定地位,并明确各个主体的权利和义务,加强了产教融合政策文件中的措辞力度。他们将原本使用的“建议”和“可以”等词汇修改为“必须”和“务必”等更加强制性的措辞。这种调整向各方明确了其在产教融合中的责任和义务,进一步推动了政策的执行和实施[27]。最后,建立产教合作项目的推进机制,鼓励各成员单位积极参与合作项目,推动产学研深度融合,促进人才培养和技术创新。

(五)推动组织文化融合

推动组织文化融合是实现联合体组织治理的重要方面。文化的渗透和影响,能够塑造出共同的价值观念和精神追求,形成组织的知识体系。首先,在市域产教联合体的建设和运行过程中,政府应将联合体实体建设和产教融合行为视为公共价值创造的重要组成部分。政府、企业和学校等各方都应被视为平等的参与主体,共同承担公共价值的创造责任[28]。创建共同的价值观和文化理念,强调团队合作和共同发展的理念,增强成员单位的凝聚力和归属感。其次,加强组织间的沟通和协作,建立联合体内外的沟通渠道,建立定期召开会议、制定工作计划、开展培训交流等机制,促进各方的沟通和协作,促进信息流动和资源共享,解决合作中的问题和矛盾。可以指派合适的人员担当关键联系人,其通常要具有商业背景或在学校与企业之间的长期合作经验,能够跨部门进行交流,并且还拥有可以用来创建新型合作的社交网络,保证沟通频率[29]。最后,建立共同的员工培养和发展机制,提供良好的发展机会,增强员工的专业素质和职业能力。

参 考 文 献

[1]晋浩天.职业教育产教联合体落地还要迈过哪些坎[N].光明日报,2023-05-16.

[2][9][11]Taran Thune. Success Factors in Higher Education-Industry Collaboration: A Case study of collaboration in the engineering field[J].Tertiary Education and Management, Vol.17, No.1, March 2011:31-50.

[3]Boel Berner. Crossing boundaries and maintaining difference between school and industry: forms of boundary-work in Swedish vocational education[J]. Journal of Education and Work, Vol.23, No.1, February 2010:27-42.

[4][8]黄小茹,饶远.从边界组织视角看新兴科技的治理机制——以合成生物学领域为例[J].自然辩证法通讯,2019(5):89-95.

[5]杨威威.组织边界与合作共识:政社互动模式转换机制研究——以海宁市X项目实施过程为例[D].上海:华东理工大学,2019.

[6]Marle Jacob. Boundary Work in Contemporary Science Policy: A Review[J]. Prometheus, Vol.23, No.2, June 2005:195-207.

[7]Lancaster, L.L. Weaving a fabric of shared resources: Effective collaborations between higher education and business for business training[D]. Colorado: University of Denver, 2005:47.

[10]理查德·斯科特,杰拉尔德·F·戴维斯.组织理论:理性、自然与开放系统的视角[M].北京:中国人民大学出版社,2011:6.

[12]Mora-Valentin, E. M., Montoro-Sanches, A., Guerras-Martin, L. A.. Determining factors in the success of R&D cooperative agreements between firms and research organizations[J]. Research Policy, 2004,33(1):17-40.

[13]周晓瑜,张君兰.高职院校产教融合的实体化:模式,本质及其实践[J].职教论坛,2021(8):55-59.

[14]乔纳森·弗里德曼.文化认同与全球性过程[M].郭建如,译.北京:商务印书馆,2004:66.

[15]高星.数字化转型对企业绩效的影响研究[D].广州:广州大学,2022.

[16]孙明源.职业教育积极“拥抱”数字化[N].科技日报,2023-08-18(006).

[17]王姣.河南省高职院校教师企业实践问题研究——基于6所学校的调研[D]郑州:河南大学,2021.

[18]何长涛,董洁.基于BSC的高校产学研合作绩效评价研究[J].教育探索,2014(12):69-71.

[19]鲍良.公共投资项目绩效评价与管理体系研究——以京津风沙源治理工程项目为例[D].北京:中国地质大学,2008:16.

[20][21]张建,程凤春. 名校集团化办学中的校际合作困境:内在机理与消解路径——基于组织边界视角的考量[J].教育研究,2018(6):87-97.

[22]孙明源. 市域产教联合体打破校企“联而不合”困局[N].科技日报,2023-06-02.

[23]叶子培,李强,王君君.产教融合型企业生成的多重逻辑及推进路径:基于价值链的分析[J].职教通讯,2021(11):20-27.

[24]许本洲,温贻芳,张慧波,等. 产教融合联合体与共同体建设:路径选择与院校作为[J].中国职业技术教育,2023(8):5-11.

[25]刘双飞.高职院校访问工程师项目贡献度的因素研究[J].南方职业教育学刊,2020(3):59-65.

[26][27]孙祯宇.英国现代学徒制对我国职业教育发展的启示[J].淮北职业技术学院学报,2023(1):73-76.

[28]唐智彬.从公共价值创造的视角看市域产教联合体[J].职业技术教育,2023(16):1.

[29]Barnes, T., Pashby, I., Gibbons, A. Effective university-industry interaction: A multi-case evaluation of collaborative R&D projects[J]. European Management Journal,2002,20(3):272-285.

Breaking through Organizational Boundaries: the Governance Logic and Action Paths of the Construction of Urban Industrial-educational Integration Organizations

Peng Qingyue, Jiang Wei

Abstract The diverse interests of different groups change with social transformation and development. The construction and governance mechanism of the urban industrial-educational integration organizations are essentially the issues of responsibility sharing brought out by multiple relevant subjects. It needs to consider organizational, process, contextual, and other factors and then build the organizational boundary governance mechanism for the urban industrial-educational integration organizations. By introducing the concept of "organizational boundaries", and analyzing the governance logic of multi-subject participation in urban industrial-educational integration organizations, this paper proposes the action path through proposing the construction of a collaborative governance mechanism, establishing an information-sharing platform, improving the governance tool system, promotes a joint action system, and promoting the integration of organizational culture.

Key words vocational education; urban industrial-educational integration organizations; organizational boundaries; action path

Author Peng Qingyue, lecturer of Wuxi College of Science and Technology (Wuxi 214028); Jiang Wei, associate professor of Wuxi College of Science and Technology

作者简介

彭清月(1982- ),女,无锡科技职业学院数字艺术学院讲师,媒体学博士,研究方向:职业教育,数字媒体(无锡,214028);江伟(1970-),男,无锡科技职业学院数字艺术学院院长,副教授,研究方向:职业教育管理

基金项目

2020年教育部人文社会科学研究青年基金项目“新时代职业教育产教融合的‘嵌入式协同’模式研究”(20YJC880045),主持人:李鹏;2022年江苏省职业教育教学改革研究课题“服务开发区的高职产业学院运行机制研究——以新吴天极数字产业学院为例”(ZYB696),主持人:江伟,彭清月