表现性评价在初中语文写作教学中的运用

摘 要 随着教育评价范式的转变和新课程改革的实施,写作教学评价的理念和范式发生较大变化:由以文章写作为中心的重结果评价向以过程写作为中心的重过程评价、以情境写作为中心的重表现性评价转变。从理论上看,初中写作教学评价取得了一定的进展,但是在写作教学评价实践层面还存在不少难题,如何实现写作教学评价理论与实践的融合,需要更进一步地探讨如何运用新的评价范式指导写作教学评价实践。在写作教学中引入更具情境化的、更追求过程性的、更注重表现的、操作性更强的表现性评价有其独特优势,能在一定程度上解决理论与实践的隔阂,能够促进学生深度的写作学习,实现“教—学—评”的一致性,从而促进初中语文写作教学评价的发展。

关键词 表现性评价 写作表现性目标 情境化的表现性任务 评分规则

表现性评价既是一种评价理念,又是一种评价方式,它关注学生在真实的情境任务中解决问题的过程,指向学生在完成复杂任务时“应该解决什么问题,怎么解决问题”和“问题解决得怎么样”。基于核心素养的背景,如何在复杂的写作过程中运用表现性评价,实现“教—学—评”一体化,是值得深入研究的重要论题。

一、表现性评价在初中语文写作教学中运用的必要性

1.写作评价范式的重大转向

写作教学评价理论与实践伴随写作教学理论的发展,也经历了三大范式的转型,即由重结果评价转向重过程评价、重表现性评价。写作评价范式不同,其依据的写作教学理念、写作评价内容,以及在实践层面表现的评价主体、评价工具等方面也有所不同。自新课程改革以来,培养学生的核心素养,使学生拥有适应21世纪的技能和能力是目前课程建设的重要方向,教育教学评价文化也相应地发生了转变。写作评价作为其领域下的一个方面,正在向反思性的、主动建构的、情境化的、解释性的、基于表现的、促进写作学习的新评价文化转型,写作教学评价也应改进结果评价,强化过程评价,注重表现性评价。

2.核心素养下新课标的导向

自20世纪新课程改革以来,我国义务教育语文课程标准经历了三次变化,分别对写作评价提出了不同的建议。如强调评价要真实;注重“教—学—评”一体化,科学选择评价方式,合理使用评价工具;建议提前设计评价量表、告知学生评价标准;注重再评价,引导学生学会再评价等[1]。课程标准的变化必定给写作教学评价带来变化,我们应在实践中积极探索新的写作教学评价方式,促使写作教学评价向反思性的、主动建构的、情境化的、解释性的、基于表现的、促进写作学习的新评价方式转型,助力学生形成并发展语文核心素养。

3.写作教学评价亟须破解的难题

写作教学评价理论与实践范式正在由重结果转向重表现,然而,联系目前我国初中写作教学评价的实际情况,可以发现仍存在比较大的问题,主要表现在以下三个方面。①写作教学实践层面以结果性评价为主,这种方式的问题具体表现在两点:第一,考试中的“基础的、通用的作文评价标准”被运用到日常写作教学评价中,与这一写作教学目标及内容不相匹配;第二,教师教的内容、学生学的内容与评价要素不一致。②语文教材编写操作性不强。这套教材和以往的教材相比,其编排更注重写作体系的建构,注重整个体系的梯度问题。然而,这套教材在实际写作教学中仍然存在一些问题,如操作性不强,评价无从下手等。③语文教师缺少新评价理论指导。语文教师要帮助并引导学生学习评价、学会评价,教师自身需不断学习并吸收新的写作教学理论与评价理论的专业知识,努力提高评价素养。然而,较多的一线语文教师都反映不知道如何评价,更遑论教学生如何评价了。

二、表现性评价在初中语文写作教学中运用的优势

1.有助于促进写作教学“教—学—评”的一致性

美国国家教育进展评估指出,随着语文教育的变革与发展,人们逐渐明白写作评价不只是一个结果、一个分数,更是一种在真实情境下对学生学习成果的检测[2]。写作表现性评价主要针对学生在写作教学过程中呈现的学习证据进行评价,此时表现性评价本身便是一种写作任务。表现性评价能很好地整合学、教、评的要素,使评融入整个写作教学过程,始终同学生的学习相联系,能保持教与学、教与评、学与评内在的一致性。奥尼尔也指出表现性评价把评价直接与教学和学习联系起来,它能对学生的能力作出更完整的描述,能让教师有更多的机会参与学业评定的过程,显著推动了教与学[3]。表现性评价被运用于初中语文写作教学评价,把写作教学评价与写作学习、写作教学内容融合起来,促进写作教学“教—学—评”的深度一致。

2.满足促进写作深度学习的评价要求

表现性评价的运用为指向学生核心素养的写作评价指明了方向,促进了学生对写作的深度学习。表现性评价是促进学生学习的一种评价理念和评价方式,体现为评价形式多元化与评价功能多样化,评价不再与教学过程割裂,而是与教学过程融为一体,成为教学过程中的关键一环,也是学生学习过程中一项重要的学习活动,能及时发挥改善教和学、促进学习的作用。在日常教学中实施“促进学习的评价”,需要学生回答三个问题:“我要达到什么目标?”“我现在处在一个什么水平?”“我如何才能达到目标?”[4]表现性评价的运用,也能让学生及时反思“学习目标是什么”“个人学习水平如何”“与目标的差距是多少”。让学生主动运用评价,反思自己的写作学习成效、写作学习目标,以及学习成效与学习目标之间的距离,获得更具体的、更有针对性的反馈,从而调整并优化自己的写作学习,提升自己的写作能力,实现写作的深度学习。

3.与初中写作教学相匹配

写作教学是通过围绕写作学习元素、创设真实的任务情境、设计一系列的学习活动来让学生完成写作任务和形成写作能力的过程。学生完成写作任务的过程也是其学习写作知识的过程。写作学习元素(写作教学目标)是在学情分析的基础上,根据学生的现有经验、完成这一次写作任务所需经验,以及需要学习的关键知识来确定的,最终指向教材中写作单元要求所要习得的写作知识。写作学习活动即表现性任务,是学生为完成写作教学目标而努力的过程(证据);评分规则是对写作教学目标、写作学习活动过程作出的及时性、针对性的反馈。由此可见,无论是目标、内容,还是强调过程性、表现性评价,与初中语文写作教学都是匹配的。

三、表现性评价在初中语文写作教学中的运用策略

1.基于学情,依据写作任务情境确定写作表现性目标

表现性评价的运用首先就是要确定写作表现性目标,通过目标传递期望,让学生一开始就明白自己在经历这一次写作学习之后“应该能做什么”,即先确定预期结果。预期结果主要根据课程标准的要求、教材中的写作单元任务要求,再结合具体的写作任务情境、文体类型和学情特征来确定。同时,写作任务情境既隐含课程标准和教材写作单元的要求,也暗含学生在完成这一次写作任务时存在的难点。写作学习元素就是为了解决学生完成这一次写作任务的难点,使学生形成写作核心能力,达到教材和课标的要求。

笔者执教的《〈紫藤萝瀑布〉制作校花推荐信》便是根据具体写作任务情境、学情特征等确立的写作表现性目标。创设的写作任务情境是“闻香寻梦,与花相约”校花征集令活动,为我校选出最美“校花”,撰写并分享自己的推荐语,制作“校花推荐信”。从写作情境中,我们可以知道写作的目的是让学生撰写并分享自己对于校园花朵的推荐语,文体是推荐语,作者的身份是推荐者,读者的身份是发出推荐语征集令的学校领导。其中,这一写作任务情境还暗含一些其他信息,如推荐语属于社交礼仪类应用文,要注意语言表达要得体。本次推荐语的写作指导是基于统编教材八年级上册第六单元写作任务改进的,只是在写作任务情境的创设上更加贴合学生的日常校园生活。此外,顾及学生在完成推荐语写作时可能存在的忽视推荐的主题或目的、把握不准推荐对象的特点、推荐内容不明确等问题,笔者综合考虑课程标准、教材单元要求、写作任务情境和学情特征,确定了两大写作学习元素:一是根据推荐对象的特征,准确表达推荐目的和推荐内容;二是语言表达要恰当、得体。

2.围绕写作表现性目标,设计情境化的表现性任务

情境化的表现性任务旨在解决问题,学生因完成一项项有挑战性的任务而达成表现性目标,故而须关注学生解决问题的全过程。于写作教学而言,就是关注学生在写作过程的各个阶段是“如何解决问题的”“问题解决得怎么样”,须将表现性任务镶嵌在写作教学活动中,使其成为教学活动的一部分,其中评价工具的使用过程也是一项表现性任务。

笔者执教的《〈背影〉错位表达书信写作》围绕“研读背景,品味‘背影’细节,理解父子之间的情感错位、冲突与和解,体悟父亲深沉的爱;学以致用,联系自我经历,运用错位表达写作,感悟真情”这两个写作学习元素,通过三个环节引导学生理解“错位表达”。一是通过研读背景资料,了解父子“不相见”的原因,理解作者的情思。二是通过品味细节,体验角色,朗读感受,体悟父亲博大而深沉的爱,领会父子情感转变的关键。三是通过品味语言,探究父子矛盾之处,体会父子情,字斟句酌说感受,领会父子冲突和解的原因。在学生理解了什么是“错位表达”后,笔者围绕写作学习元素,设计了情境化表现性任务,即请学生结合实际,回忆生活中类似于《背影》这样的错位场景,以“我想对您说”为开头写一封书信。这一表现性任务紧紧围绕写作学习元素,体现了学生解决问题的过程,呈现了学生完成任务的一系列证据,笔者也可从这些证据中评估学生对写作学习元素的理解。

3.根据核心写作学习元素研制评分规则

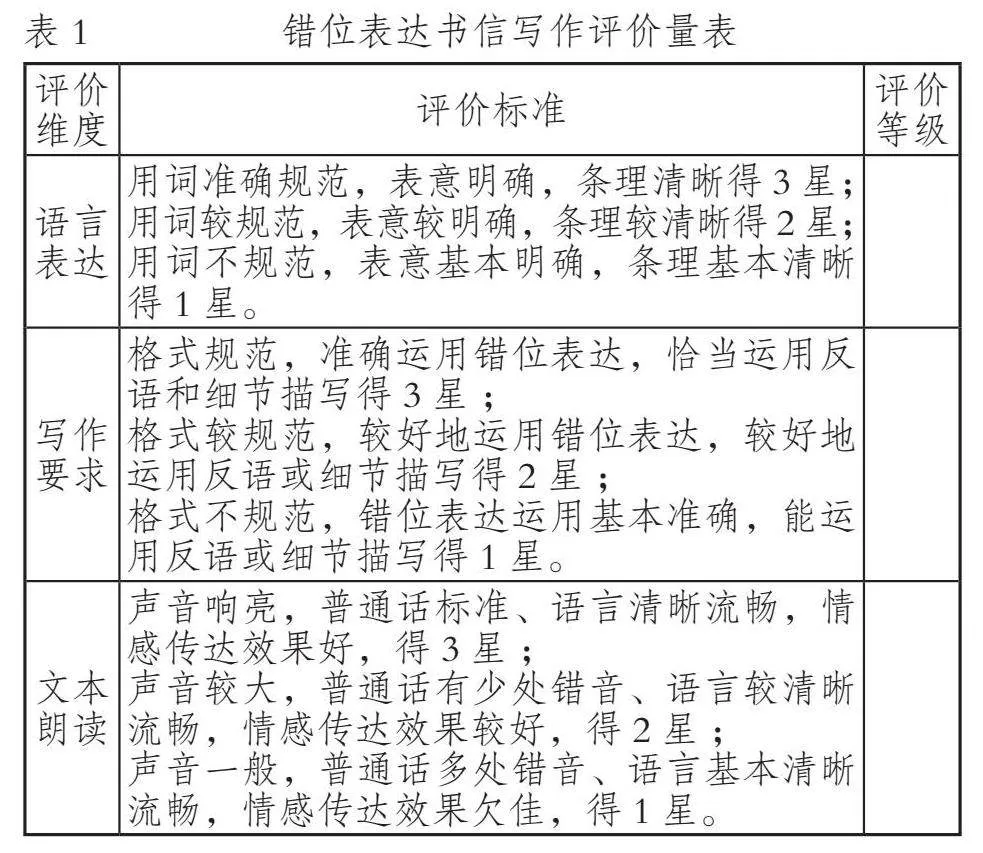

写作表现性评价运用的第三个关键步骤就是研制并运用可操作的评分规则。评分规则的制定过程就是不断细化分解写作学习元素的过程。通过评分规则来使学生进一步明确“怎样达成目标”“自己距离达成目标还有多远”。因此评分规则要分解细化写作学习元素,根据学生表现的不同等级水平进行描述,具体说明不同等级指标的表现是怎样的。《〈背影〉错位表达书信写作》表现性情境任务的核心写作学习元素是:①书信格式规范;②运用错位表达,反语和细节描写。基于情境化的表现性任务和核心写作学习元素,研制了“错位表达书信写作评价量表”(见表1)。

从表1我们可以清楚地看到三个评价维度是两个学习元素的分解细化,而设计的三个等级的评价标准也依据了SOLO分类评价理论,这里主要是顾及班级学生的具体学情。因此,不仅要围绕学习元素进行分解细化,进而制定可操作的评分规则,还要考虑学生自身的写作经验和写作水平。

4.立足评分规则对学生的表现进行监控与调整

写作表现性评价运用的第四个关键步骤就是在使用评分规则的过程中对学生的表现进行监控,使学生及时调整自身的写作学习方式,提高任务表现的质量,缩小同学习目标的距离。此外,使用评分规则的过程也是学生逐步内化评分规则的过程,是对表现性目标的进一步理解,运用评分规则对表现过程进行监控与补救,以使评价主体多元化。学生可以利用评分规则进行互评,就评价结果进行交流,弥补自己表现的不足;教师可以结合评分规则中的具体内容,给予学生描述性反馈和解释性评语,清楚地指出学生写作表现的优点与不足,使学生把当前表现与其想要达到的目标进行比较,从而促进学生的写作学习。

还是以《〈背影〉错位表达书信写作》为例,在学生完成写作以后,笔者通过三个评价角度来监控整个写作教学过程,细化学生评价的要点,对于学生完成“错位表达书信写作”这一任务,设计了“语言表达”“写作要求”“文本朗读”三个方面的评价要素。学生通过互评,进一步理解完成表现性任务需要运用哪些知识,同时也反思自己这个任务完成得怎么样,弥补自己的不足,课下继续努力完善,提升写作能力。

[本文系珠海市教育科研“十四五”规划第四批科研课题“表现性评价在初中语文任务写作教学中的应用研究”(2024ZHGHKT033)研究成果]

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]PETERSON A.NAEP/NWP study shows link between assignments,Better Student Writing[J]The Voice,2001,6(2):16-17.

[3]科林·马什.初任教师手册[M].2版.吴刚平,何利群,译.北京:教育科学出版社,2005.

[4]李 锋.基于标准的教学设计理论实践与案例[M].上海:华东师范大学出版社,2013.

[作者通联:广东珠海中山大学附属中学]