冲锋在抢险救灾最前线

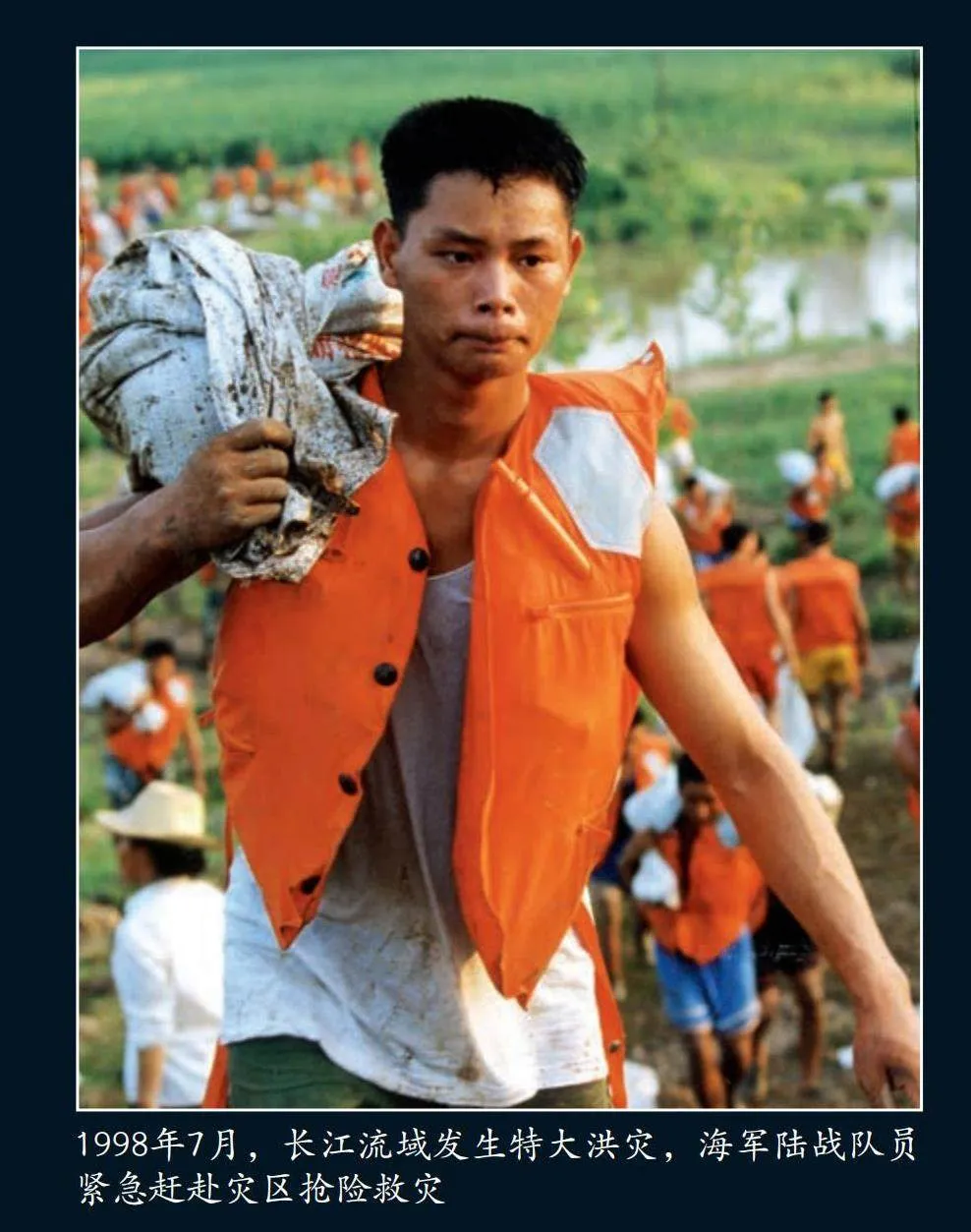

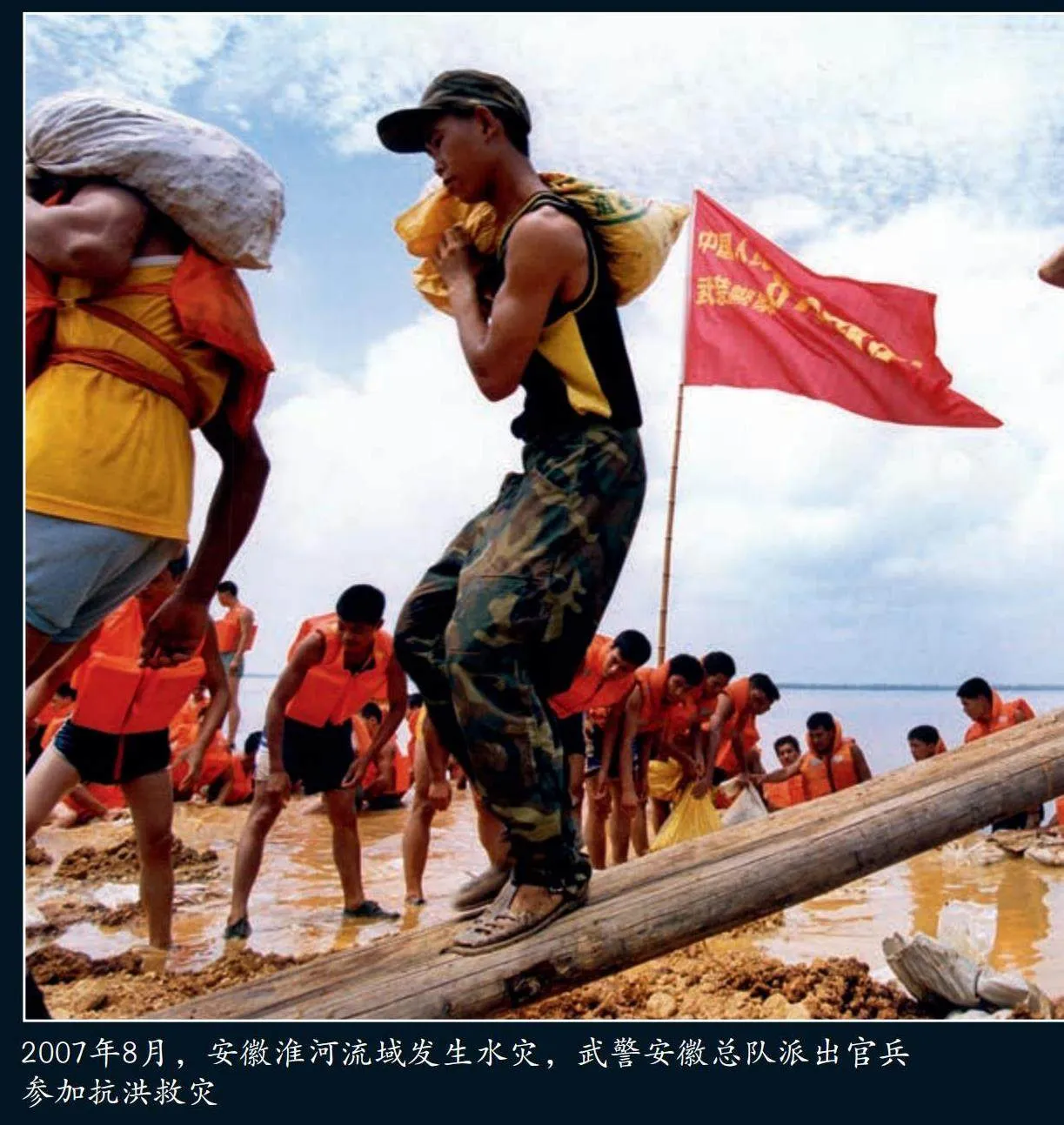

子弟兵与人民群众血肉相连,哪里有灾情,哪里就有人民子弟兵。灾情就是命令,每当国家发生重大灾情,人民子弟兵就会把生死置之度外,奋不顾身地冲锋在抢险救灾第一线。

军事新闻记者,随部队行动而动,哪里有部队抢险救灾,哪里就有他们的身影。在我30年的新华社军事摄影记者生涯中,参加突发性抢险救灾的采访报道成为常态。我参加过1989年青岛黄岛油库特大火灾,1991年、1994年、1998年、2007年中国南方抗洪救灾,1999年烟台海难大营救,2005年新疆巴楚伽师地震和2008年四川汶川大地震采访报道。这些难忘的采访经历,至今让我难以忘怀。每次亲历采访,心灵都会受到强烈震撼,都是一次生与死的人生洗礼。

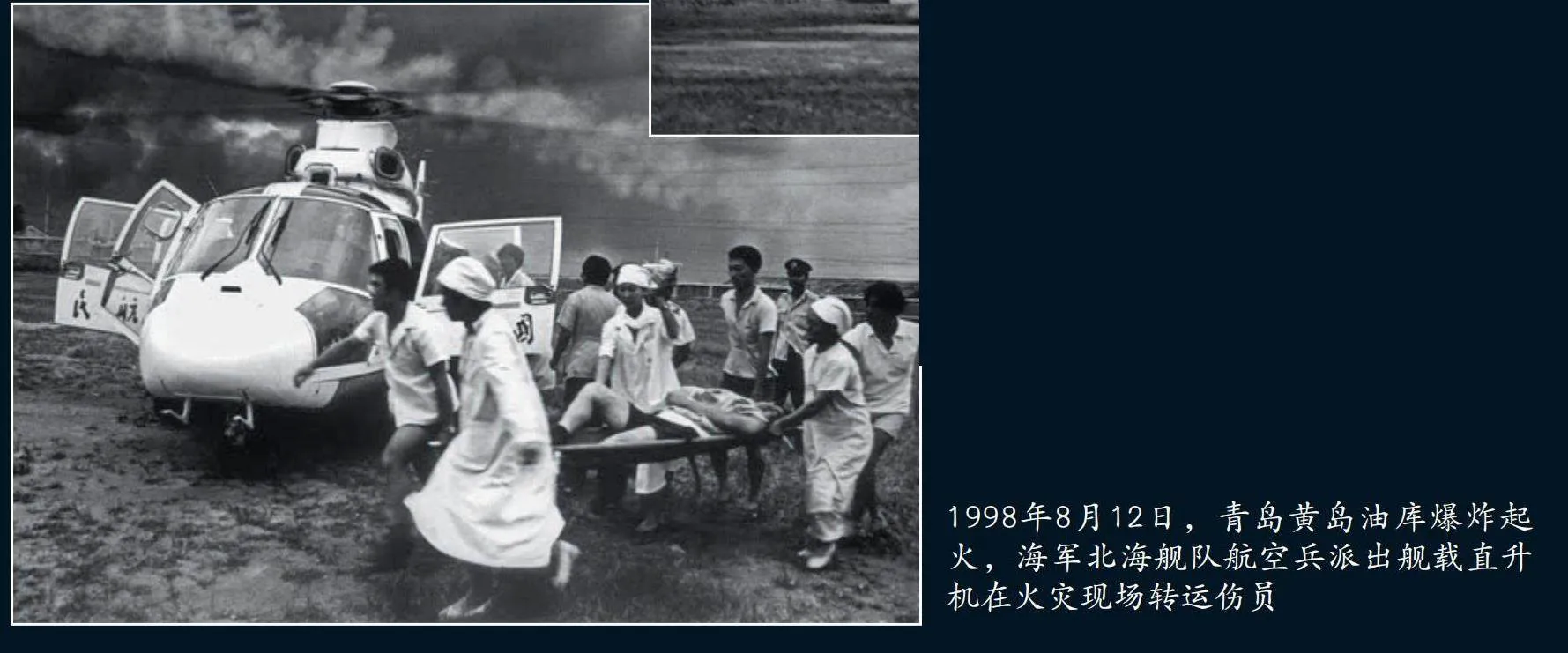

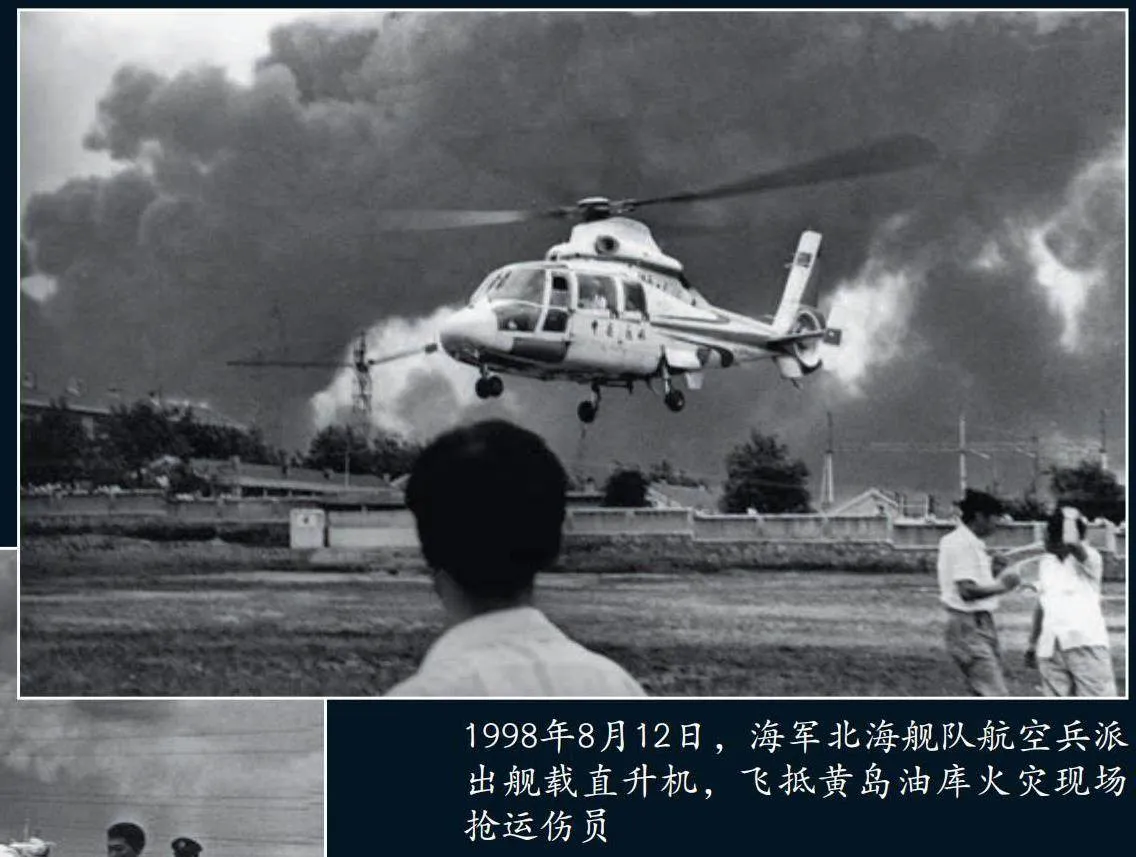

1998年8月12日,青岛黄岛油库遭雷击爆炸起火,黑色的浓烟覆盖了青岛的半边天,消防车的鸣叫声响彻城市上空。我时任海军青岛基地政治部宣传处摄影干事,凭着新闻的敏感,立即意识到发生了突发事件,背起摄影包快速来到青岛汇泉广场直升机转运伤员现场。

黄岛油库与青岛市区隔海相望,海上交通全部中断,乘直升机到达火灾现场是唯一途径。经现场指挥员批准,允许我搭乘第三架次直升机飞赴火灾现场,但不许搭乘飞机返回。

直升机起飞不久,就飞越胶州湾。我从空中望去,几个油码头旁的大型油罐冒着浓烟,我顾不上机舱里布满斑斑血迹,迅速举起相机不停拍摄。距离火场不远的一个学校操场是个临时机降场,附近还有几十吨重的油罐随时可能爆炸,非常危险。

直升机刚一落地,我就跳下去冲进了火灾现场,以浓烟为背景,抢拍医护人员将伤员送上直升机的救人场景。这幅拿命换来的新闻照片,成为第二天《青岛日报》最早报道黄岛油库火灾的照片,在全国性新闻摄影评选中获得一等奖。

当我搭乘最后一班运送伤员的拖船回到市里时,已是晚上10点多了。我疲惫不堪,这才想起来已经十几个小时米水未进,与死神擦肩而过,仿佛经历了一场血与火的战场洗礼。

2008年5月12日,四川汶川发生特大地震后,我在第一时间搭乘空军伊尔-76运输机赶赴成都,连夜搭乘汽车奔赴地震中心映秀镇。赴映秀镇的十几里山路全部塌方,我背着十几公斤重的摄影器材和海事卫星,几乎是爬着进去的,迎面走出来的都是从废墟中死里逃生的灾民。

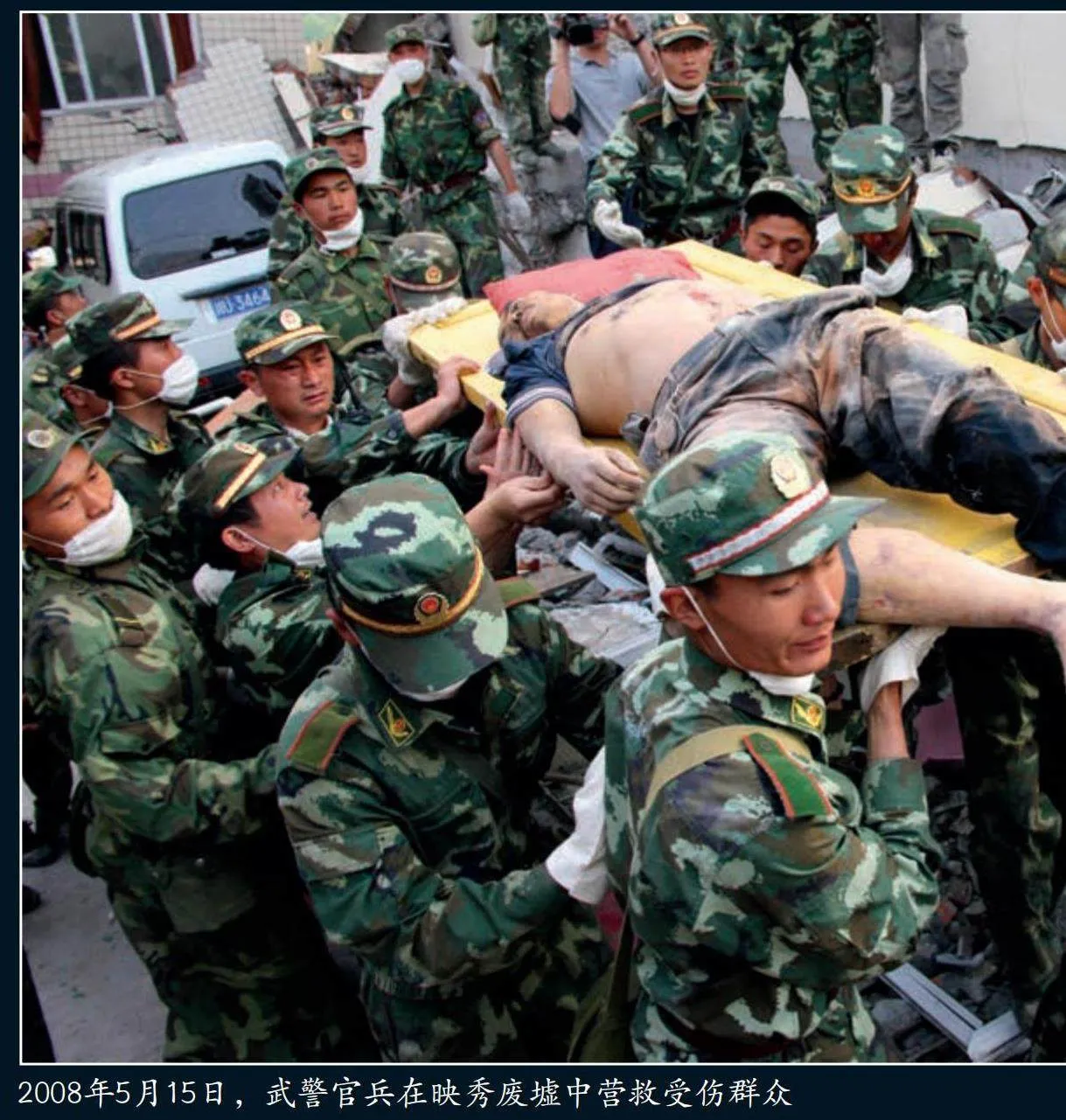

我在重灾区映秀镇的废墟和死人堆里穿行拍摄,偶遇具有“铁军”之称的原济南军区54军127师9dfd71d4bf244600330aadd3b9b13eaa师长杨剑,他指挥官兵们在倒塌房屋现场救援。原来,正在国防大学学习的杨师长得知汶川发生地震后立即赶赴部队,率领官兵们从河南赶赴四川,徒步几十公里的塌方山路进入映秀镇,成为震后最先进入地震中心的救援部队。

在映秀镇漩口中学废墟的空地上,一面“铁军神剑”旗帜格外醒目,原成都军区航空兵多架直升机在山涧中穿梭,运送物资,转运伤员。地面上,官兵们抬着受伤群众,手举着输液瓶,向直升机快速奔去,场面非常壮观和震撼。我举起手中的相机频频按动快门,将这些感人的瞬间定格为永恒。我用海事卫星及时向北京新华社传输照片,有的照片还被中央档案馆收藏。

在汶川地震灾区采访的10个昼夜,让我终生难忘!进与退中,书写出对人民的满腔赤诚;生与死中,诠释着对人民的大爱情怀。只要人民需要,子弟兵必定义无反顾、挺身而出。

(责任编辑:潘酩月)

作者简介:

查春明,新华社解放军分社原高级记者,海军大校军衔,中国摄影家协会会员,曾获评“新华社十佳记者”。从事军事新闻摄影40年来,出色完成战备巡逻、抢险救灾、国庆阅兵、编队出访等重大军事活动的新闻宣传任务,发表摄影作品2万余幅,200多幅作品在全国性摄影比赛中获奖,荣立个人二等功1次、三等功6次。出版《瞬间》《请祖国检阅》《西沙 西沙》《走向深蓝》《和平使者》等14部摄影作品集和《走向深蓝的航迹》《热血军魂》《走向大洋》纪实文学作品。