乡村振兴背景下职业院校特色产业学院的实践探究

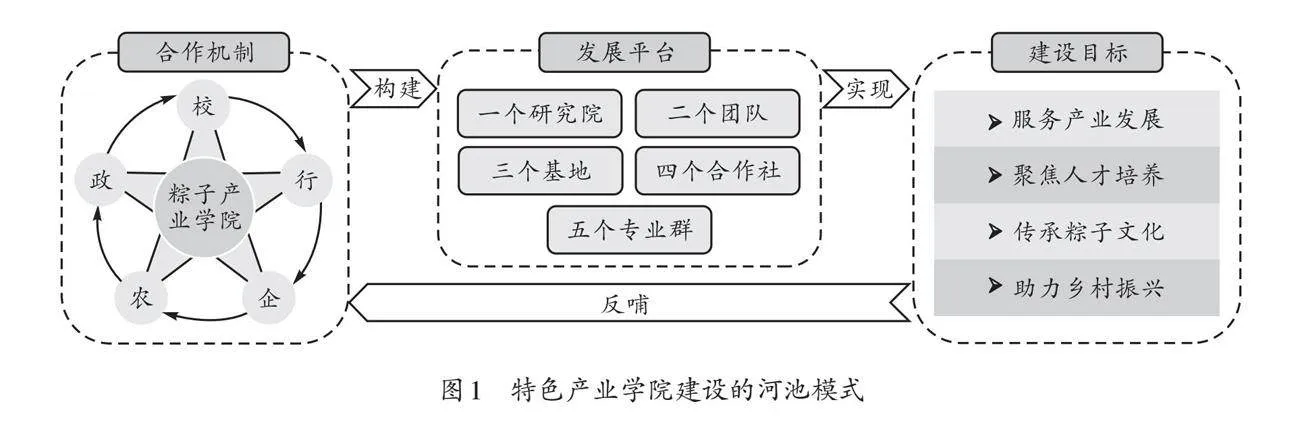

摘 要:产业学院是高职院校在优质高速发展中新兴的一种办学模式,广西现代职业技术学院粽子产业学院针对合作主体意见分歧而难以践行产业发展使命、教师实践技能薄弱而难以实现人才培养目标、特色挖掘力度不足而难以促进产业文化赓续、校企合作模式陈旧而难以助力乡村振兴大业的问题,提出“四个使命”的建设目标和“3456”发展思路,联合政、校、行、企、农,形成五方联动机制,整合五个专业群参与粽子的研发、生产、销售、生产管理,形成工学结合的人才培养模式,促进产、学、研、销相融合,促进乡村振兴。

关键词:乡村振兴;特色产业学院;实践研究

中图分类号:G64 文献标识码:A 文章编号:0450-9889(2024)21-0145-04

乡村振兴战略是当前我国经济社会发展的重要战略之一,旨在推动农村经济转型升级、农民创收增收、农村社会文明进步[1]。职业院校作为培养实用型人才的重要阵地,在乡村振兴中扮演重要的角色。因此研究职业院校中服务农业农村的特色产业学院建设实践对乡村振兴具有重要的现实意义。

一、特色产业学院的现实困境

通过校企合作、产教融合模式联合共建特色产业学院,在教育领域中被视为一种有效的育人方法。通过共建产业学院模式,共建主体可以实现资源共享、优势互补。但在实际操作过程中,共建产业学院也面临一些现实困境。

(一)合作主体意见分歧,难以践行产业发展使命

一是学校、企业的价值观念存在差异。学校注重理论探索、学术自由和综合素质教育,企业则注重业务发展、收益利润和运营快速反应,不同的价值观念会导致校企合作摩擦。二是学校、企业的发展目标不同。学校侧重于学生的知识体系和职业规划,企业侧重于特定技能培训和商业价值,不同的发展目标难免出现校企合作分歧。三是缺乏长期规划。传统的校企合作更多关注的是立竿见影的培训效果和短时期内的利润增长,忽视了长期的可持续发展,难以践行产业发展使命。

(二)教师实践技能薄弱,难以实现人才培养目标

一是教师结构单一。在大多数产业学院建设中,多数教师来自学术背景浓厚的讲坛,少数教师来自实际生产实践的企业。二是职业培训不足。即使是具有实际产业实践经验的教师,也因没有接受足够的职业培训而难以适应快速变化的产业发展环境,限制了教师的教育教学能力,影响了学生的就业创业竞争力。三是缺少实践教学。产业学院的教师队伍主要是以专家、学者为主体形成的教师队伍,往往更注重理论教学,相对忽视了实践教学,难以实现人才培养目标。

(三)特色挖掘力度不足,难以促进产业文化赓续

一是研究深度不够。现有的研究人员缺少必要的社会学、文化学、经济学等多学科交叉学习能力,影响对产业特色和文化传承研究的深度和广度。二是缺少研发平台。缺乏专用研究实验室、图书资料和数据分析工具,难以形成资源共享和数据集成。三是调研不够深入。对特色产业的文化传承和课程设置的调研不够深入,忽视区域文化和产业特色的深度融合和实践研究,难以促进产业文化赓续。

(四)校企合作模式陈旧,难以助力乡村振兴大业

一是校企合作模式僵化。传统的校企合作模式往往缺乏灵活性和高效性,难以适应产业快速转型升级的需求。二是创新动力不足。在传统的校企合作框架下,双方都缺乏足够的激励机制来推动校企合作向更高层次、更宽领域发展。三是产学合作深度不够。资金和人才是产业学院产学深度合作的前提,缺乏足够的研发经费和专业人才,很难进行有针对性和前瞻性的研究,导致教学与产业发展脱节,难以助力乡村振兴大业。

二、特色产业学院的实践路径

为了更好地阐述特色产业学院的建设过程,本文以广西现代职业技术学院粽子产业学院(以下简称粽子产业学院)为例,详细地阐述其建设过程。粽子产业学院由广西现代职业技术学院、河池市职业教育集团和广西某食品有限公司于2020年5月联合共建,是中国特色产业学院联盟成员单位、广西粽子产业联盟理事长单位、全国大学生创新创业就业服务基地。粽子产业学院构建了一个研究院、两个团队、三个基地、四个合作社、五个专业群的发展平台,形成特色产业学院的河池模式(如图1),以实现“四大使命”的建设目标。

(一)使命担当,坚定思想,服务产业发展

粽子产业学院肩负“四大使命”的建设目标,提出“3456”的发展思路,确保产业学院高质量、高效率、高效益运行。

一是达成一致目标。职业院校是以服务地方经济发展、培养社会需要人才为己任,而企业是以满足客户需求、创造经济价值、服务社会为目标。校企达成一致心愿,以“服务地方经济发展,促进特色产业振兴”为合作总基调,政、校、行、企、农多方协调,深入挖掘地方产业,开展产业发展研究,服务于有基础、有特色、有前景的粽子产业发展,共建粽子产业学院。

二是确立使命担当。校企合作,赋予粽子产业学院“四大使命”,即服务产业发展、聚焦人才培养、传承美食文化、助力乡村振兴。一是服务产业发展。河池粽子产业发展氛围浓厚,现有生产企业、作坊近2 000家,但个体规模不大,没有形成产业体系。多方联合共建的粽子产业学院,可促成粽子产业联合体系,促进产业发展。二是聚焦人才培养。师生以粽子产业为载体,树立“小粽子、大文章”的创新创业理念,助推烹饪工艺与营养专业群、商贸专业群、财会专业群、广告艺术设计专业群、智能制造专业群五个专业群建设,推进专业群人才培养。三是传承美食文化。在建设目标的指引下,粽子研发团队潜心挖掘河池粽子特色,专心研发“壮乡寿源粽”配方,用心传承粽子文化。四是助力乡村振兴。“壮乡寿源粽”食材均来自河池各县区。粽子产业学院与农户共建了四个合作社,放价收购原材料,保障农民收益,助力乡村振兴。

三是践行发展思路。为高质量、高效率、高效益运行,实现“四个使命”的建设目标,实现政、校、行、企、农合作多赢,粽子产业学院提出“3456”发展思路,即发扬“三种精神”,即拔群精神、河池精神、学校精神;践行“四个勇于”,即勇于担当、勇于创新、勇于奉献、勇于争先;做到“五个不怕”,即不怕强、不怕难、不怕苦、不怕累、不怕挫;形成“六个高”,即高度团结、高度齐心、高度一致、高标准、高质量、高效率[2]。粽子产业学院联合政、校、行、企、农,形成五方联动机制,向建设“河池粽子小镇”目标发展。

(二)工学结合,实战运营,聚焦人才培养

粽子产业学院整合五个专业群参与粽子的研发、生产、销售、售后和企业管理等环节的实战运营,形成工学结合的人才培养模式。

一是聚焦烹饪工艺与营养专业群人才培养。专业群团队充分利用河池粽子产业发展研究院优势,研发多种新型粽子馅料,改善口感和提高营养价值;设计粽子形状,美化外观,满足不同消费者的需求;分析粽子的营养成分,为消费者提供详细的营养信息;探索使用新型食材,调整烹饪方法,使粽子更适合用户口味和健康需求;开设粽子的烹饪技术、食材选择、食品安全和营养学等课程,使学生熟知食品安全知识和行业标准,如原料的选择、储存、处理和包装等;与食品检验和质量控制部门合作,确保粽子的质量和安全。

二是聚焦商贸专业群人才培养。专业群团队开设数字化营销策略、电商运营、冷链物流管理等课程,在课程中融入粽子产业的案例,开发相关课程的活页式教材;开展粽子市场调查和消费者行为研究,了解粽子市场趋势、消费者需求和竞争情况;通过微店、淘宝、拼多多等主流电商平台,构造、设计并运营“壮乡寿源粽”店铺;组织学生有效利用SEM、SEO等数字营销工具,组织粽子营销策划,开展市场营销活动;充分利用物联网、大数据等现代技术,优化粽子的储存、运输、跟踪及配送,确保粽子在物流过程中的新鲜度和安全性。

三是聚焦财会专业群人才培养。专业群团队开设财务数据分析、数字化财务管理等课程,引入粽子产业学院数据,分析研究实际案例,深化课程改革与设计,组织开发活页式教材。基于粽子产业学院数据,进行财务决策和分析,帮助企业更精准地进行预算分析、成本控制和风险管理;进行销售、成本、利润等预测和分析,实现内部控制和审计,确保企业财务数据的完整性和准确性,寻求节约成本机会;识别和预测粽子产业的供应链中断、市场需求变化等财务风险,帮助企业提前做好应对预案。

四是聚焦广告艺术设计专业群人才培养。专业群团队开设广告艺术课程,研究食品广告的特点和策略;结合市场消费需求和河池特色,设计精美的粽子包装礼盒,提高品牌知名度,扩大市场占有率;构建兼顾河池“四区五乡”、粽字生态食材和与市场定位相符的视觉形象,强化“壮乡寿源粽”品牌的市场定位;在粽子广告中融入地方文化元素、讲好粽子故事,增加情感价值,传递品牌文化。

五是聚焦智能制造专业群人才培养。专业群团队以粽子生产技术改革为契机,研发用于制作粽子形状和填充粽子馅料的机器人技术,提高粽子生产效率,减少人工成本;制造用于粽子制作的食品类模具,并将模具与工业机器人技术相结合,以实现粽子生产线的自动化;建造原料准备、馅料制备、粽子成型、蒸煮、冷却和包装等环节的自动化系统,促进生产;开发使用传感器、摄像头和其他检测设备的系统,实时监测粽子的生产质量;利用传感器和其他数据采集设备收集生产过程中的数据,通过数据分析,对生产过程进行优化,减少浪费,提高效率。

(三)产教融合,链通产业,传承粽子文化

粽子产业学院借助两个团队的研究成果,依托一个研究院和三个基地的发展平台,开展民族文化进校园活动,传承粽子文化。

一是建立一个研究院。学院建立河池粽子发展研究院,践行政、校、行、企、农产教融合,促进粽子产业链融通。学院充分利用研究院职能,组织广西粽子文化节、河池粽子文化节、“寿源粽杯”包粽子擂台赛和粽子产业发展论坛等活动,多方位多渠道宣传粽子文化;充分发挥研究院的智能优势,促进科研成果的转化和应用,促进河池粽子产业发展;鼓励教师参与科研项目,提高教师的科研水平,为粽子文化的传承提供科研支撑;鼓励学生到粽子企业、农业企业实习实训,增强学生的实践能力,培养粽子文化的传承人。

二是成立两个团队。学院组建产品研发团队,聘请粽子行业能工巧匠,研制特色粽子配方;统一生产制作工艺,完善现代化生产流程;统一生产标准,促使粽子生产标准化、自动化、智能化。学院设立学习交流平台,为广大市民提供参观、交流和学习的机会,助推粽子产业发展;开展包粽子培训活动,开发《包粽八步法》教程,组织包粽子技艺实践教学,传承粽子文化。学院组建销售推广团队,以销售拉动生产,实现生产规模化、常态化,形成产、学、研、销良性循环。线上搭建并维护淘宝、微店、抖音等电商平台,线下开发加盟代理,开拓大客户市场;线上线下共同发力,打开粽子销路,拓宽原料引入,打通粽子产业链,传承粽子文化。

三是打造三个基地。壮乡寿源粽生产基地是“壮乡寿源粽”的生产者,更是粽子文化的传承者。既要严格控制产品品质,以生产优质美味粽子,又要把控粽子文化标准,以传播特色粽子文化。特色美食研学基地兼具教育、研究和文化传承的多重角色,是美食爱好者学习和探索的平台,是传承和弘扬美食文化的重要场所。通过研学实践,掌握粽子、鸭粑、五色糯米饭等美食的生产制作工艺,以传承美食文化。创新创业孵化基地是创新创业的支持者和引导者,同时也是粽子文化的守护者和推广者。

(四)院农合作,创新模式,助力乡村振兴

粽子产业学院通过创新合作模式,让师生深入基地和合作社开展劳动教育,使师生树立正确的劳动观点,培养良好的劳动态度,使之热爱劳动和劳动人民,养成劳动习惯,促进乡村振兴。

一是产、学、研、销模式助力乡村振兴。粽子产业学院的产、学、研、销模式包括生产、研发、市场推广等多个环节,通过对传统粽子品种的改良和新品种的研发,研制了板栗肉粽、咸鸭蛋粽、蜜枣粽等产品,以满足不同消费者的需求;基于河池资源和文化,优化生产工艺,提高粽子及其原材料的质量和附加价值;开发粽子产业的衍生产品,如板栗仁、绿豆糕等;举办大型的粽子文化节、美食节等活动,将优质粽子和粽子产业衍生产品推向市场,推动产业发展,助力乡村振兴。

二是校中厂模式助力乡村振兴。粽子产业学院在校园中建立粽子加工厂,即壮乡寿源粽生产基地。粽子加工厂生产粽子需要大量优质的农产品,如糯米、猪肉等,由此带动了相关养殖业和种植业发展,帮助农民提高收入;通过创新和品牌建设,使粽子生产供应链上的农副产品实现更高的市场价值,助推农民提高收益;扩大规模,增加生产工作岗位,让当地农民可以直接参与粽子的生产过程,保障农民增收;为家庭经济困难学生提供勤工俭学岗位,保障学生收入,减少家庭负担。

三是合作社模式助力乡村振兴。粽子产业学院与农民共建金城江红沙生猪养殖合作社、大化华善粽叶种植合作社、大化加司糯米种植合作社和东兰隘洞板栗种植合作社,形成粽子产业供应链。既能够管控供应链产品质量,又能够帮助供应链产品建立品牌影响力,扩大市场占有率,使农民能够享受到规模化生产的好处,降低生产成本和提高种养效率。通过技术支持和专业培训,使农民能够获得现代养殖技术和植物种植技术,从而提高生产效益,提升种养效率。粽子产业学院通过生产粽子,定价收购合作社的农副产品,保障农民收益,促进农民创收增收,助力乡村振兴。

综上所述,通过梳理广西现代职业技术学院粽子产业学院的发展现状,分析特色产业学院的现实困境,总结粽子产业学院的实践路径,探索特色产业学院建设的河池模式,从而助推特色产业学院发展和乡村振兴。

参考文献

[1]李恒.基于乡村振兴战略视野下的乡村生态环境治理研究[J].中文科技期刊数据库(全文版)社会科学,2023(8):108-110.

[2]韦伟松,岑华,邓广,廖琼章.智能制造背景下后发展民族地区高职院校机械类专业面临的困境与突破:以广西现代职业技术学院为例[J].中国职业技术教育,2022(13):91-96.

(责编 卢建龙)