数字乡村建设对农产品区域公用品牌价值的影响

摘要:农产品区域公用品牌价值提升是农产品竞争力增强的体现,也是推进乡村产业兴旺和区域经济发展的重要途径。文章基于49个茶叶区域公用品牌的面板数据,实证分析了数字乡村建设对农产品区域公用品牌价值的影响及其作用机制。研究发现:①数字乡村建设显著促进茶叶区域公用品牌价值提升。②机制分析表明,产业集群、金融发展水平和技术进步是数字乡村建设促进茶叶区域公用品牌价值提升的三个重要作用机制。③异质性分析发现,数字乡村建设对规模经营度较小地区、公用品牌年龄较小和较发达地区的茶叶区域公用品牌价值促进效应更显著。为进一步提升农产品区域公用品牌价值,增强区域特色农产品市场竞争力,应高标准推进数字乡村建设,并将数字乡村建设与产业发展深度融合,切实发挥数字技术赋能农业产业高质量发展的作用。

关键词:区域公用品牌价值;数字乡村;作用机制;茶叶

一、引言

农产品区域公用品牌是实现乡村振兴和农业高质量发展的有力推手(陆娟和孙瑾,2022),对区域经济发展和人文历史传承具有重要作用(张燚等,2022)。近年,中央和各级地方政府高度重视农产品区域公用品牌发展。2017年中央“一号文件”首次提出区域公用品牌发展战略构想,印发了《关于加快推进品牌强农的意见》《农业品牌精品培育计划(2022-2025年)》等相关文件,进一步明确了农产品区域公用品牌建设的方向与主要措施,为农产品区域公用品牌价值提升提供了政策保障,激发了农产品区域公用品牌的创建热潮。然而,我国农业品牌依然面临多而不精、大而不强的现实问题参见:中华人民共和国农业农村部,《农业农村部办公厅关于印发〈农业品牌精品培育计划(2022-2025年)〉的通知》[EB/OL].http://www.moa.gov.cn/govpublic/SCYJJXXS/202206/t20220614_6402467.htm。。截至2022年8月底,我国绿色、有机、地理标志农产品总数超过6.3万个黄慧、侯雅洁、郭诗瑀,2023:《走好品牌强农之路助力建设农业强国》,《农民日报》2023年05月08日第01版。,在国际市场上有较高知名度的农业品牌却寥寥无几(李新建等,2022)。这一问题在我国农产品区域公用品牌中同样突出。2023年我国单个茶叶区域公用品牌价值在20亿元以下的占比高达44.07%(胡晓云等,2023)。据《中国农业品牌目录2019年农产品区域公用品牌》数据显示,虽然27%(价值100亿元以上)的区域公用品牌贡献了72.08%的品牌价值,但有超过70%的区域公用品牌价值严重偏低,品牌价值贡献不足30%。特色农业产业作为促进乡村振兴与农民共同富裕的支柱产业,切实解决农产品区域公用品牌的低价值困境,对于推动区域公用品牌影响力、竞争力和带动力的持续提高具有重要的现实意义,也是当前区域公用品牌发展亟待解决的关键问题。

与此同时,随着中国信息与通讯技术的蓬勃发展,数字乡村建设成为加快农业农村现代化与推进乡村全面振兴的重要抓手(彭艳玲等,2022)。数字乡村建设旨在通过乡村数字产业的发展和乡村数字技术的应用来共同构成具有激活主体、激活要素、激活市场功能的有机体系,不断催生乡村发展内生动力(郑永兰和周其鑫,2023)。事实上,政策层面不断加大对数字乡村建设的支持力度,以数字技术为基础的数字乡村建设或将成为农产品区域公用品牌价值提升的新动能。国务院《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》提出应充分利用电商、“互联网+”等新兴手段赋能农产品品牌发展。截至2022年末,我国农产品电商零售额高达5313.8亿元,同比增长9.2%参见:《中国数字经济发展研究报告(2023年)》。。理论上,数字乡村建设以“数字+物理”世界的孪生构建,催生、激活多种功能效应,主要表现为:一是增强了地方政府、行业协会、企业等区域主体间的联结互动,形成更有效的区域公用品牌多元共治;二是实现了资源要素的流通共享与创新组合,为区域公用品牌创新和产品质量提升提供了重要保障;三是推动了区域公用品牌营销与推广,品牌知名度的提升生成消费黏性,进一步作用于生产端“提质增效”。那么,数字乡村建设能否与农产品区域公用品牌发展深度融合,促进农产品区域公用品牌价值提升?其主要机制如何?不同发展情境下,其影响效应是否存在差异?值得从理论和实证层面做深入的探讨。

梳理文献可知,学术界对农产品区域公用品牌价值已展开丰富讨论,但探究数字乡村建设对农产品区域公用品牌影响及作用机制的研究却相对不足。关于农产品区域公用品牌价值的研究主要从内涵构成与影响因素两方面展开。在内涵构成方面,已有研究指出,区域公用品牌价值是凝聚在公用品牌声誉累积之上的综合性经济回报与价值延伸(程虹等,2022),尤其在信息不对称情境下,消费者往往根据农产品的集体声誉进行选购(董银果和钱薇雯,2022a)。在影响因素方面,已有研究表明生产端推动的集群属性(杜建刚等,2021;杜建刚等,2022)、资源禀赋(熊爱华和邢夏子,2017)、品牌创新(黄锋等,2023),需求端推动的构建质量标准体系(董银果和钱薇雯,2022a;丁洋等,2022),以及政府端协调的政府规制(罗连发等,2022;李道和等,2020)、“政府+市场”双强引擎(张燚等,2022)等均对农产品区域公用品牌价值产生影响。从数字乡村建设的影响效应来看,已有文献重点研究了数字乡村建设对微观主体层面农民创业(赵佳佳等,2023)、收入增长(徐旭初等,2023)和消费升级(汪亚楠等,2021)的影响,以及与宏观经济层面乡村产业发展(李本庆等,2022)、农业经济增长(雷泽奎等,2023)和农村共同富裕(潘泽江和石紫明,2023)等多个方面的关系。有关数字乡村建设对农产品区域公用品牌价值影响的研究非常缺乏,虽有一些文献在理论层面从电商驱动(慕静等,2021)、数字化TTA体系(董银果和钱薇雯,2022b)等数字化应用的某一维度或某一功能出发,分析了数字技术对农产品品牌发展的影响,但缺乏基于数字乡村建设综合维度的有效关注,也鲜见基于农产品区域公用品牌价值的聚焦分析,且在实证层面直接评估数字乡村建设指标对农产品区域公用品牌价值提升的成果更为鲜见。

鉴于此,本文拟使用2011-2021年中国49个茶叶区域公用品牌的面板数据,实证探讨数字乡村建设对农产品区域公用品牌价值的影响及其作用机制。本文可能的边际贡献有:一是本文基于宏观层面经验数据实证考察数字乡村建设综合指标对农产品(茶叶)区域公用品牌价值的影响,证实数字乡村建设赋能区域公用品牌声誉,促“誉”化作“利”的可为性。二是在机制分析上,本文沿着“集聚驱动-关联带动-内生推动”的逻辑线路,从产业集群、金融发展水平和技术进步三个方面探究数字乡村建设影响茶叶区域公用品牌价值提升路径,丰富对“数字乡村建设-区域公用品牌价值”关系的机制阐释。三是在多视角异质性分析上,本文基于规模经营度、公用品牌年龄和经济发展水平差异视角进行考察,深化对“数字乡村建设赋能区域公用品牌价值”的效应认知。

二、理论分析与研究假说

(一)数字乡村建设影响茶叶区域公用品牌价值提升的理论分析

区域公用品牌价值共创理论指出,农产品区域公用品牌价值主要由区域资源要素和利益相关者共同创造;其中,利益相关者不仅是指政府、企业和行业协会等品牌建设主体,还包括产品消费市场(陆娟和孙瑾,2022)。因而数字乡村建设可通过对品牌建设主体、区域资源要素和产品消费市场的激活来催生多种功能效应,进而推动茶叶区域公用品牌核心竞争力与价值的提升。具体来讲,有如下几个方面:一是主体协同治理效应。茶叶区域公用品牌的良好运作离不开政府、行业协会、茶农及相关企业等多元主体的协同维护与共治(陆娟和孙瑾,2022)。数字乡村建设通过完善“电子政务”、“互联网+农业”等数字化的管理,增强了区域主体间的联结互动,催生、激活以政府为主导的区域公用品牌多元共建与共治,强化政府对茶叶区域公用品牌的监管,可有效遏制集体行动中的机会主义行为,减少以次充好和冒牌销售的搭便车现象,有利于提升公用品牌标准化实践,促进区域公用品牌价值提升。二是要素禀赋优化效应。根据资源依赖理论,区域公用品牌的创建与发展有赖于自身独特的资源要素和能力。数字乡村建设依托数字技术的强渗透性、广覆盖性和高创新性,既能推动跨界资源要素的流通与共享,又有利于激活根植于茶品牌经营区域内部的“沉睡”资本、乡贤人才和品牌故事,促进各资源要素的集成优化与创新组合(赵佳佳等,2023),为茶叶区域公用品牌创新和茶叶品质提升提供了更多可能,也带来了规模效应。三是品牌营销增进效应。数字乡村建设加速了乡村数智化场景营销模式的培育,推动茶产品供需精准高效匹配的同时,赋能时空传递,助推品牌宣传与推广,品牌知名度的提升导致消费黏性,进一步作用于生产端“提质增效”(胡晓云等,2023)。如在电商销售、直播带货过程中,不仅可以让消费者直观地感受到茶叶生产经营场景,有助于宣传茶文化和茶品牌,增强消费者对茶叶区域公用品牌的认同度、关注度和接受度,从而促进茶产品销售;而且能够减少茶产品流通环节,降低交易成本,进而促进区域公用品牌更多溢价形成。此外,通过与消费者的直接互动,也为茶叶生产经营提供了更多有效市场信息和有力决策依据。据此,提出本文研究假说H1。

H1:数字乡村建设促进了茶叶区域公用品牌价值提升。

(二)数字乡村建设影响茶叶区域公用品牌价值提升的机制分析

依据区域公用品牌发展的相关理论,产业集群是要素集聚驱动品牌化的基础,金融发展是关联带动品牌化的关键,技术进步是内生推动品牌化的核心(郑明喆,2021;丁洋等,2022;黄锋等,2023)。数字乡村建设能够改善乡村地区的数字基础条件、提高乡村数字技术的应用,有助于推动产业集群(柳洲,2015)、提高金融发展水平(徐旭初等,2023)和促进技术进步(孙光林等,2023),从而对茶叶区域公用品牌价值产生重要影响。据此,本文构建了以“集聚驱动-关联带动-内生推动”为研究视角从产业集群、金融发展水平和技术进步三个方面来分析数字乡村建设的作用路径框架。

1.数字乡村建设可通过推动茶产业集群来提升茶叶区域公用品牌价值。一方面,随着“宽带中国”“光纤进村”等计划的推进,当前全国行政村通宽带比例达到100%,通光纤和4G比例均超过99%,农村互联网普及率为58.8%参见:《中国数字乡村发展报告(2022年)》。。数字乡村建设推动了农村电信业务发展、提高了其数字接入率和数字使用效率,这不仅可以增强区域主体对信息利用的广度和深度,而且能显著推动茶产业数据信息(资源要素等)构建,为茶产业集群发展营造良好环境,进而赋能集群规模扩大和实力提升。具体来讲,其一,数字乡村建设可有效突破产业集群“圈”层固化问题,形成边界感不强的“链”式关系结构(罗明忠和刘子玉,2022),推动信息流发展,既有利于茶叶生产、加工、营销等纵向产业链的良性循环与区域集聚,也增进了区域茶文旅等不同产业的横向联动融合发展,吸引了更多企业加入共创。其二,数字乡村建设通过产业发展数据信息构建驱动地方政府、茶企、科研机构、行业协会等集群主体联合行动、有效对接,赋能茶园基地、加工工艺、仓储设备、技术人才等集群要素层配置创新能力提升,共同促进茶产业集群商业模式再优化。另一方面,马歇尔外部经济理论指出产业集群具有外部经济正效应属性。集群规模和实力的提升能够赋予集群成员拥有更多的共享性资源,在降低产业经营风险不确定性的同时赋能产品异质性和品牌独特性,能够产生较大的规模效应、协同效应和品牌效应(杜建刚等,2021),集聚驱动茶叶区域公用品牌价值提升。据此,提出本文研究假说H2。

H2:数字乡村建设通过提高产业集群水平,促进茶叶区域公用品牌价值提升。

2.数字乡村建设可通过提高金融发展水平来提升茶叶区域公用品牌价值。一方面,数字乡村建设促进了乡村数字技术的应用,推动具有移动支付和网络金融等服务功能的数字普惠金融(金融科技)辐射至农村地区,进而赋能金融发展“量”与“质”的提升。其一,农村地区作为金融体系中的“长尾市场”,融资难且需求大,而乡村数字信息设备的引入、搭建为金融发展拓宽了服务边界,通过对农村地区生产经营过程中海量数据的持续采集与深度分析,精准化解金融机构对农村地区的“信用风险”担忧,有利于金融机构向农村地区拓展金融服务业务,从而在“数量”上提高了金融服务的覆盖广度,也缓解了农村地区的融资约束(徐旭初等,2023)。其二,传统金融机构在乡村数字技术的支持下向金融服务数字化、网络化和虚拟化转型升级,这不仅促使农村地区客户有更多的信贷资源选择,也推动了信贷供给的优化和金融服务的快捷高效,从而在“质量”上提升了金融机构的信贷配给效率(王修华和赵亚雄,2022;宋敏等,2021)。另一方面,创新发展理论指出充裕的资金是创新创业的重要保障(赵佳佳等,2023)。而资金短缺是农村地区产业发展一直以来所受的关键“约束”,金融发展水平的提升营造了良好的信贷环境,关联带动促农产品区域公用品牌发展信贷约束缓解、配置效率提高,进而推动茶产业高质量发展,实现区域公用品牌价值提升。据此,提出本文研究假说H3。

H3:数字乡村建设通过提高金融发展水平,促进茶叶区域公用品牌价值提升。

3.数字乡村建设可通过促进茶产业技术进步来提升茶叶区域公用品牌价值。一方面,数字乡村建设通过数字技术、数字平台和数字思维的发展显著促进技术进步(孙光林等,2023)。其一,囿于乡村数字技术的链接,新知识、新技术跨时空传播与共享的问题得以有效解决(雷泽奎等,2023),有助于茶叶生产经营知识和技术外溢过程中的累积再创。如“互联网+农业”技术的应用,能够实现茶叶生产经营各环节数据的实时采集,从而推进茶叶生产管理标准化实施和品质提升精准化把控。其二,乡村数字平台的出现将茶产业价值链各主体紧密联系在一起。传统农村市场中供应商数量有限,生产技术供给与需求常面临脱节窘境。而乡村数字平台提升了农村地区的信息化水平,加速了市场竞争,使得茶叶生产者有更多选择直接对接生产技术的供给商,从而推动先进技术在茶叶生产经营主体内部广泛应用,促进技术创新匹配率和技术成果转化率提高。此外借助乡村数字平台,也推动了茶叶生产者与消费者的对接,进而倒逼茶叶生产技术改进、促进茶叶生产精细化。其三,数字乡村建设激发了数字思维模式,茶叶经营主体通过微信等数字社交媒介共享茶叶品牌经营信息已成习惯,这也有助于推动群体认同和团结协作能力提升,促进技术难关攻克。另一方面,内生增长理论指出技术进步是经济持续增长的核心推动力。较高的技术进步水平有助于增进茶产业的要素利用效率和拥有更多的异质性资源,提升农产品质量,强化农产品市场竞争力,进而优势累积赋能品牌发展“马太效应”与“产翁效应”生成(李承宏等,2013),内生推动茶叶区域公用品牌价值提升。据此,提出本文研究假说H4。

H4:数字乡村建设通过提高技术进步水平,促进茶叶区域公用品牌价值提升。

三、研究设计

(一)模型设定

1.基准模型

为了实证分析数字乡村建设对茶叶区域公用品牌价值的影响,本文构建双向固定效应模型进行检验,该模型可以较好地控制遗漏变量偏差、个体异质性和时间异质性等因素可能发挥的效应,一定程度上解决面板数据的内生性问题。具体模型设定如下:

lnvalueit=α0+α1digit+αjXjit+δi+μt+εit(1)

式中,lnvalueit表示茶叶区域公用品牌价值(取对数),digit表示数字乡村建设指标,Xjit表示控制变量集合,δi、μt、εit分别表示个体效应、时间效应和随机扰动项。

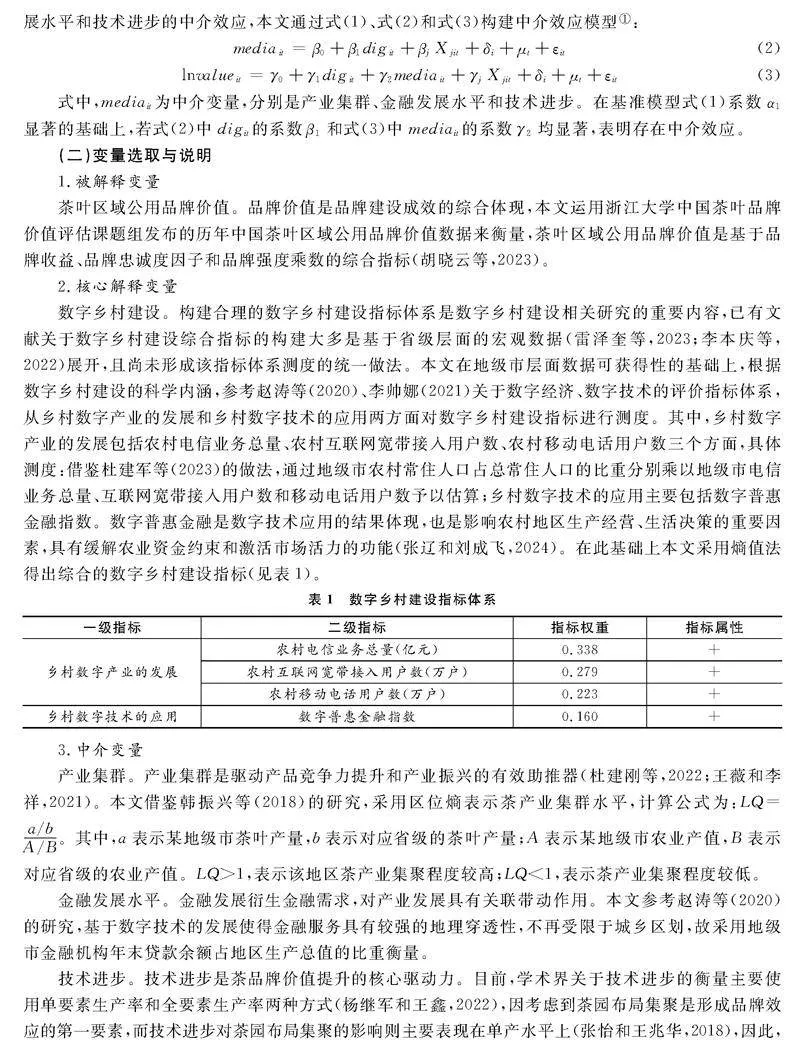

2.中介效应模型

为进一步检验数字乡村建设影响茶叶区域公用品牌价值的内在机制,即是否存在产业集群、金融发展水平和技术进步的中介效应,本文通过式(1)、式(2)和式(3)构建中介效应模型逐步法检验的中介效应分析在经济学因果推断应用中存在一定的滥用和误用(江艇,2022)。中介效应成立的前提除需满足“统计步骤”外,核心在于中介变量对结果变量的影响应符合理论逻辑(高思涵和鄢伟波,2023)。本文所选取的三个中介变量产业集群、金融发展水平和技术进步对茶叶区域公用品牌价值产生影响的逻辑是较直观的,故采用中介效应模型进行机制分析是合适的。:

mediait=β0+β1digit+βjXjit+δi+μt+εit(2)

lnvalueit=γ0+γ1digit+γ2mediait+γjXjit+δi+μt+εit(3)

式中,mediait为中介变量,分别是产业集群、金融发展水平和技术进步。在基准模型式(1)系数α1显著的基础上,若式(2)中digit的系数β1和式(3)中mediait的系数γ2均显著,表明存在中介效应。

(二)变量选取与说明

1.被解释变量

茶叶区域公用品牌价值。品牌价值是品牌建设成效的综合体现,本文运用浙江大学中国茶叶品牌价值评估课题组发布的历年中国茶叶区域公用品牌价值数据来衡量,茶叶区域公用品牌价值是基于品牌收益、品牌忠诚度因子和品牌强度乘数的综合指标(胡晓云等,2023)。

2.核心解释变量

数字乡村建设。构建合理的数字乡村建设指标体系是数字乡村建设相关研究的重要内容,已有文献关于数字乡村建设综合指标的构建大多是基于省级层面的宏观数据(雷泽奎等,2023;李本庆等,2022)展开,且尚未形成该指标体系测度的统一做法。本文在地级市层面数据可获得性的基础上,根据数字乡村建设的科学内涵,参考赵涛等(2020)、李帅娜(2021)关于数字经济、数字技术的评价指标体系,从乡村数字产业的发展和乡村数字技术的应用两方面对数字乡村建设指标进行测度。其中,乡村数字产业的发展包括农村电信业务总量、农村互联网宽带接入用户数、农村移动电话用户数三个方面,具体测度:借鉴杜建军等(2023)的做法,通过地级市农村常住人口占总常住人口的比重分别乘以地级市电信业务总量、互联网宽带接入用户数和移动电话用户数予以估算;乡村数字技术的应用主要包括数字普惠金融指数。数字普惠金融是数字技术应用的结果体现,也是影响农村地区生产经营、生活决策的重要因素,具有缓解农业资金约束和激活市场活力的功能(张辽和刘成飞,2024)。在此基础上本文采用熵值法得出综合的数字乡村建设指标(见表1)。

3.中介变量

产业集群。产业集群是驱动产品竞争力提升和产业振兴的有效助推器(杜建刚等,2022;王薇和李祥,2021)。本文借鉴韩振兴等(2018)的研究,采用区位熵表示茶产业集群水平,计算公式为:LQ=a/bA/B。其中,a表示某地级市茶叶产量,b表示对应省级的茶叶产量;A表示某地级市农业产值,B表示对应省级的农业产值。LQ>1,表示该地区茶产业集聚程度较高;LQ<1,表示茶产业集聚程度较低。

金融发展水平。金融发展衍生金融需求,对产业发展具有关联带动作用。本文参考赵涛等(2020)的研究,基于数字技术的发展使得金融服务具有较强的地理穿透性,不再受限于城乡区划,故采用地级市金融机构年末贷款余额占地区生产总值的比重衡量。

技术进步。技术进步是茶品牌价值提升的核心驱动力。目前,学术界关于技术进步的衡量主要使用单要素生产率和全要素生产率两种方式(杨继军和王鑫,2022),因考虑到茶园布局集聚是形成品牌效应的第一要素,而技术进步对茶园布局集聚的影响则主要表现在单产水平上(张怡和王兆华,2018),因此,本文采用单位茶园面积产量表示技术进步。进一步基于指标代表性的稳健考量,本文参考雷泽奎等(2023)的研究,采用DEA-Malmquist指数法测算茶产业全要素生产率,并从其中分解出技术进步指数(TC)用于表征茶产业发展质量层面的技术进步。产出指标用地级市茶叶产量(吨)衡量茶产业增加值,投入指标包括地级市茶园面积(千公顷)、茶叶生产机械总动力(万千瓦)和第一产业从业人员数量(万人)。

49aIMgpjguE5noIH1D1WPb8MTD36Pr6ACszgMY6riApU=.控制变量

参考董银果和钱薇雯(2022a)、李本庆等(2022)的研究,本文选取茶叶区域公用品牌年龄和区域公用品牌所在地级市茶园面积、茶叶生产机械总动力、财政支农水平、城市化水平和经济发展水平作为控制变量。①公用品牌年龄,以各茶产品被批准为国家地理标志保护产品的年数来表示。②茶园面积,以年末实有茶园面积来表示。③茶叶生产机械总动力,以农业机械总动力乘以茶园面积占农作物播种面积的比重来表示。④财政支农水平,以农林水财政支出占地方财政一般预算支出的比重来表示。⑤城市化水平,以城镇常住人口占总常住人口的比重来表示。⑥经济发展水平,以人均地区生产总值来表示。

(三)数据来源

本文选取49个茶叶区域公用品牌囿于不同农产品之间性质差异较大,如茶叶属于饮品类商品,需要经过特殊工艺加工;而果品一类的生鲜是只需经过必要保鲜和简单整理上架而出售的初级产品,若将二者作为一个整体进行分析,可能会导致估计结果出现偏差。因此,本文仅选取了浙江大学CARD品牌发展研究中心公布的茶叶区域公用品牌价值数据,未将果品区域公用品牌纳入样本分析。及其所在的茶产区(除了港澳台地区外)为研究对象。鉴于北京大学数字普惠金融指数始于2011年,为保证数据的可得性,本文以2011-2021年构建样本数据。同时基于对历年茶叶区域公用品牌数据纵向延续和横向跨度的考虑,参考茶产业专业人士的意见,msRVi28JVc8ZqUPykgvbP7opU1qEDTMT2dlNKHQVE/c=最终保留了49个茶叶区域公用品牌数据,涵盖我国江南、江北、西南和华南四大茶叶主产区,涉及15个省份,其中以浙江、福建、江西和安徽等地的茶叶区域公用品牌数量分布较多,样本数据具有较好的代表性。本文数据指标主要来源于浙江大学中国茶叶品牌价值评估课题组发布的历年《中国茶叶区域公用品牌价值评估报告》、各省份(地级市)统计年鉴、各地级市国民经济和社会发展统计公报、国家质检总局地理标志产品公告和北京大学数字普惠金融指数(地级市层面),个别缺失值采用插值法处理。变量描述性统计见表2。

四、基准回归分析

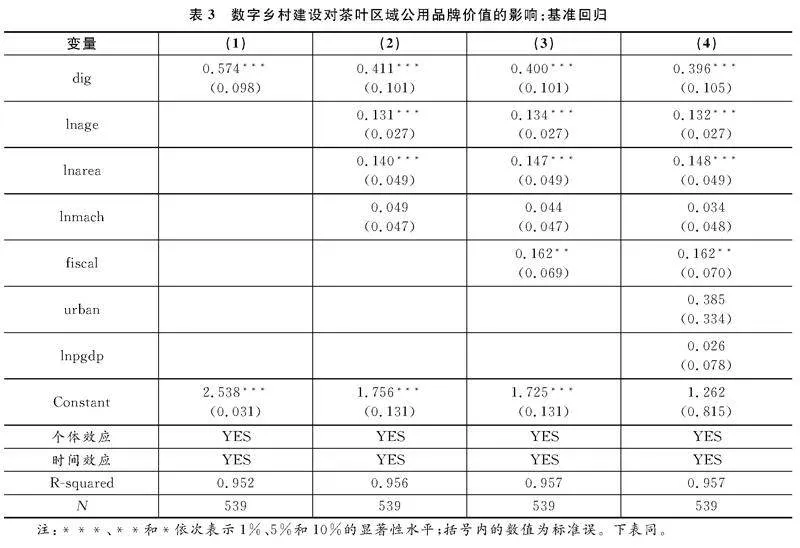

(一)基准模型回归结果

为验证数字乡村建设对茶叶区域公用品牌价值的影响,本文根据Hausman检验结果最终选择双向固定效应模型进行估计,回归结果如表3所示。列(1)仅为核心解释变量数字乡村建设与被解释变量茶叶区域公用品牌价值的估计结果。列(2)~列(4)为依次引入了影响茶叶区域公用品牌价值的一系列控制变量。结果显示,数字乡村建设对茶叶区域公用品牌价值的影响始终为正,且在1%统计水平上显著,表明数字乡村建设对茶产业的数字化渗透有助于提升茶叶区域公用品牌价值。从控制变量来看,公用品牌年龄显著促进了茶叶区域公用品牌价值提升。一是声誉效应,公用品牌年龄能提升消费者对主产区茶叶质量的预期,“誉”转化为“利”,促进茶叶区域公用品牌价值提升;二是激励效应,公用品牌年龄蕴含历史文化属性和责任感使命,激励生产者加大对茶叶质量的投入,区域公用品牌价值提升效果明显。茶园面积显著促进了茶叶区域公用品牌价值提升。囿于规模经济作用,集群规模情境下“抱团取暖又竞争”效应显著,对区域公用品牌声誉具有积极效果。财政支农水平显著促进了茶叶区域公用品牌价值提升。在财政支农政策红利辐射下,茶产业生产积极性提高,“提质增效”生产属性强。

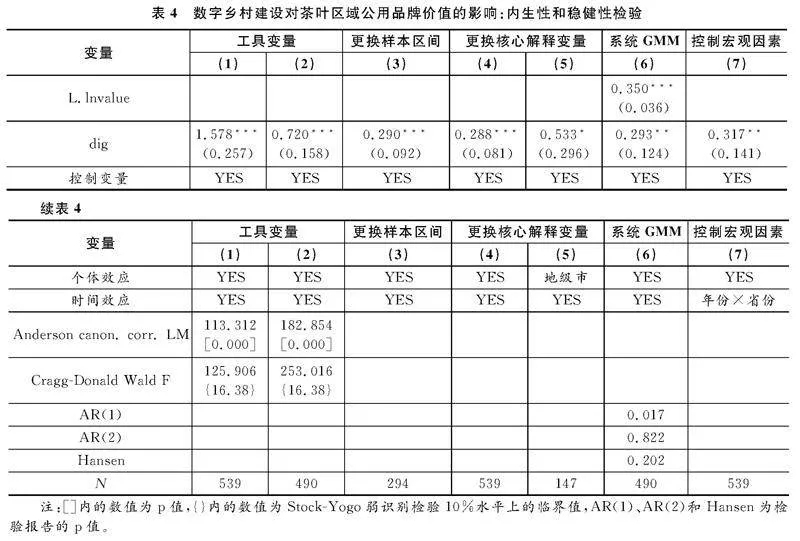

(二)内生性问题处理

虽然本文采用了双向固定效应模型,但仍不能完全消除内生性对模型估计结果的影响。可能的内生性问题有:一是遗漏变量问题。在基准回归中,本文尽可能控制了影响茶叶区域公用品牌价值的变量以及个体和时间固定效应,但仍可能存在因遗漏相关变量而导致内生性问题的产生。二是数据测量误差。由于本文数据指标并非只来自某一个数据库,而是来自多个数据库,不同数据库的指标测量标准和统计口径也会有所差异,这就可能导致数据测量误差,进而产生内生性问题。三是双向因果问题。数字乡村建设对乡村产业发展具有激活主体、激活要素和激活市场的功能,能够促进茶叶区域公用品牌价值提升。反之,茶叶区域公用品牌价值较大的主产区也更有能力和动力去建设数字乡村,其获得数字乡村建设政策支持与倾斜的可能性更大。

基于此,为解决这三方面的内生性问题,本文采用工具变量法予以克服。选取了两个工具变量:(1)借鉴黄群慧等(2019)和杜建军等(2023)的研究,选择2004年各地级市每万户拥有的固定电话数量作为数字乡村建设指标的工具变量,一方面,中国互联网技术发展基本始于电话线拨号接入(PSTN),因此历史上地区固定电话普及率概况会直接影响该地区后续的数字技术发展水平,满足工具变量“强相关”属性;另一方面,伴随经济发展和信息技术的变革,地区历史固定电话数量对乡村产业发展的影响日渐式微,符合工具变量“严外生”有效性。由于工具变量为截面数据,参考Nunn和Qian (2014)的处理方法,将2004年各地级市每万户拥有的固定电话数量与上一年全国互联网宽带接入端口数量构造交互项,作为地级市数字乡村建设的面板工具变量。表4列(1)显示,Anderson canon. corr. LM统计量p值为0.000,工具变量可识别;Cragg-Donald Wald F统计量为125.906,大于Stock-Yogo弱识别检验10%水平上的临界值,拒绝弱工具变量假说。在考虑内生性问题后,数字乡村建设对茶叶区域公用品牌价值的影响效应在1%水平上显著,与基准回归结果一致。(2)借鉴李帅娜(2021)的研究,采用数字乡村建设指标的滞后一期作为工具变量,估计结果如表4列(2)所示。在工具变量通过有效性检验的基础上,数字乡村建设对茶叶区域公用品牌价值的影响系数为0.720,在1%水平上显著。表明数字乡村建设显著提升了茶叶区域公用品牌价值的结论稳健。数字乡村的应用实质上改变了茶产业的生产和运营模式,实现了资源的有效配置和供需的有效匹配,提升了茶产业集体规范生产的有效性,驱动茶叶区域公用品牌价值提升。

(三)稳健性检验

1.更换样本区间

2016年中央“一号文件”首次提出大力推进“互联网+”现代农业,这一战略部署标志着数字乡村建设进入有序发展的新阶段。因此,本文以政府开始重视数字乡村建设作为时间节点,将样本区间调整为2016-2021年,回归结果见表4列(3)。数字乡村建设对茶叶区域公用品牌价值的影响系数在1%水平上显著为正,证明数字乡村建设赋能茶叶区域公用品牌价值的结论稳健。

2.更换核心解释变量

为规避数字乡村建设指标构建引致的偏误,本文采用人均农村电信业务总量、农村互联网宽带接入率、农村移动电话普及率和数字普惠金融指数重构数字乡村建设体系进行测评。估计结果如表4列(4)所示,数字乡村建设对茶叶区域公用品牌价值的显著影响与基准回归结果基本一致,证明基准回归结果稳健。

进一步,参考杜建军等(2023)的研究,将核心解释变量匹配为北京大学新农村发展研究院联合阿里研究院发布的《县域数字乡村指数(2018-2020)》。表4列(5)显示,在控制地级市效应和时间效应后,数字乡村建设对茶叶区域公用品牌价值的影响效应并未发生根本性变化,基准回归结果可靠。

3.系统GMM估计

鉴于茶叶区域公用品牌价值提升是一个动态过程,当前茶叶区域公用品牌价值可能会受到区域公用品牌历史价值的影响。为避免可能存在的“惯性”,将核心解释变量的滞后一期项作为工具变量,通过系统GMM模型进行检验。表4列(6)显示,AR(1)检验的p值小于0.1,但AR(2)检验的p值大于0.1,故接受扰动项无自相关的原假设;Hansen检验对应的p值处于0.1~0.25区间,说明工具变量不存在过度识别检验,模型设定合理。在控制区域公用品牌价值持续效应的基础上,核心解释变量数字乡村建设在5%水平上显著为正,再次证实基准回归结果的可信性。

4.控制宏观系统性因素波动

经济发展水平较高的省份,数字乡村建设囿于先天数字设施的相对完备性,往往具有先发优势(赵涛等,2020)。据此,加入省份与年份的交互效应,以排除省份层面随时间变化的系统性因素影响。表4列(7)显示,数字乡村建设的系数显著为正,基准回归结果稳健。

五、机制分析

前文研究结果表明数字乡村建设显著促进了茶叶区域公用品牌价值。而数字乡村建设对茶叶区域公用品牌价值提升的正向影响是通过什么机制实现的?本部分将根据前文理论框架提出的“集聚驱动-关联带动-内生推动”的视角从产业集群、金融发展水平、技术进步三个方面,使用中介效应模型进行逐步回归检验。

(一)集聚驱动视角:产业集群

表5列(1)和列(2)展示了产业集群作为中介变量的回归结果。具体来讲,表5列(1)显示,数字乡村建设在1%水平上显著正向影响产业集群,表明数字乡村建设有助于推动产业集群发展。表5列(2)显示,在引入产业集群这一变量后,数字乡村建设对茶叶区域公用品牌价值提升仍具有显著正向影响;同时,产业集群对茶叶区域公用品牌价值提升有显著正向影响,且在1%水平上显著。依据中介效应模型检验步骤可知,产业集群在数字乡村建设影响茶叶区域公用品牌价值的关系中具有部分中介作用,中介效应占总效应的比重为14.52%(即0.355×0.162/0.396=0.1452)。这是由于数字乡村建设改变了传统茶产业集群的“低端锁定”困境,推动集群结构优化与实力提升,并通过“集群增进效应”驱动茶产业要素配置与共享能力提高、创新创业水平改进和市场业务空间拓展,进而促进茶叶区域公用品牌价值增长。

(二)关联带动视角:金融发展水平

表5列(3)和列(4)展示了金融发展水平作为中介变量的回归结果。具体来讲,表5列(3)显示,数字乡村建设在10%水平上显著正向影响金融发展水平,表明数字乡村建设有助于提升金融发展水平。表5列(4)显示,在引入金融发展水平这一变量后,数字乡村建设对茶叶区域公用品牌价值提升仍具有显著正向影响;同时,金融发展水平对茶叶区域公用品牌价值提升有显著正向影响,且在5%水平上显著。依据中介效应模型检验步骤可知,金融发展水平在数字乡村建设影响茶叶区域公用品牌价值的关系中具有部分中介作用,中介效应占比4.70%(即0.291×0.064/0.396=0.0470)。其原因在于,数字乡村建设赋能金融机构优化信贷配置效率,推动金融服务发展水平提升,信贷的可得性有效缓解了茶产业生产经营活动中的资金约束,通过“关联带动效应”促进茶产业高质量发展,实现茶叶区域公用品牌价值提升。

(三)内生推动视角:技术进步

表5列(5)和列(7)展示了技术进步作为中介变量的回归结果。具体来讲,表5列(5)显示,数字乡村建设在1%水平上显著正向影响技术进步,表明数字乡村建设有助于促进技术进步。表5列(7)显示,在引入技术进步这一变量后,数字乡村建设对茶叶区域公用品牌价值提升仍具有显著正向影响;同时,技术进步对茶叶区域公用品牌价值提升有显著正向影响,且在1%水平上显著。依据中介效应模型检验步骤可知,技术进步在数字乡村建设影响茶叶区域公用品牌价值的关系中具有部分中介作用,中介效应占比27.95%(即0.369×0.300/0.396=0.2795)。进一步采用DEA-Malmquist指数法测算的技术进步指数表征茶产业技术进步,结果如表5列(6)显示,数字乡村建设显著促进了茶产业技术进步。由于茶产业技术进步的提升说明了数字乡村建设的技术赋能效应,且相关研究也证实技术进步指数能够增进农业经济高质量增长(雷泽奎等,2023),因此不再探究技术进步指数对茶叶区域公用品牌价值的影响。结果表明,无论技术进步是从产量层面(单位茶园面积产量)抑或质量层面(技术进步指数)来表征,数字乡村建设通过技术进步赋能茶叶区域公用品牌价值提升的路径依然成立。可能源于,数字乡村建设通过数字技术、数字平台、数字思维赋能茶叶生产技术知识外溢、技术供需对接和技术信息共享,进而技术进步内化为效率的提升和产品识别性的增强,内生推动茶叶区域公用品牌价值提升。

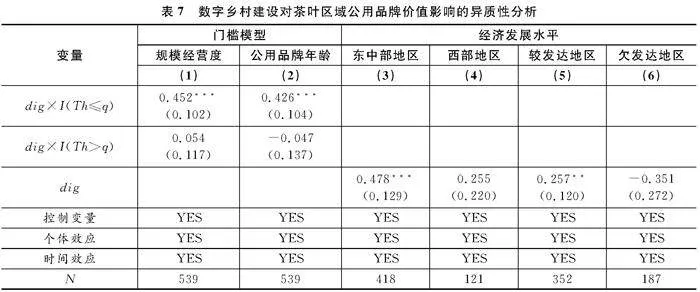

六、异质性分析

为深化数字乡村建设与茶叶区域公用品牌价值之间关系的认知,本文进一步沿“规模禀赋-品牌历史-区域发展”的逻辑思路从规模经营度、公用品牌年龄和经济发展水平三个方面考察数字乡村建设对茶叶区域公用品牌价值影响的异质性。

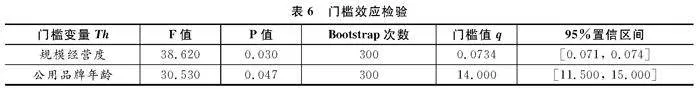

(一)规模经营度异质性

不同规模经营度情境下,地区茶园资本、劳动、技术等要素禀赋存在差异,这会不会导致数字乡村建设赋能茶叶区域公用品牌价值提升的推动效应也有所不同?本文参考杜建军等(2023)的做法,采用第一产业从业人员人均茶园面积(公顷/人)作为地区茶园规模经营度。考虑到实证结果获取的准确性,排除主观因素干扰,采用面板门槛模型进行检验。经Bootstrap法反复抽样300次,表6显示,规模经营度门槛变量显著通过了单一门槛检验,未通过双重门槛和三重门槛检验。进一步,设定单门槛模型,表7列(1)显示,在规模经营度较小(scale≤0.0734)地区,数字乡村建设对茶叶区域公用品牌价值提升有显著影响;而在规模经营度较大(scale>0.0734)地区则不显著。其可能的原因是:在规模经营度较小的地区,茶园资源禀赋相对薄弱、市场范围有限,但待释放的潜能大,数字乡村建设与茶叶区域公用品牌价值融合发展方面具有后发优势,一是乡村数字技术学习的后发优势,源于数字技术的溢出性和普惠性,已有关于数字乡村建设与茶产业品牌融合发展的技术前沿,能够快速、精准地被其吸纳,数字化追赶情境下激发了茶园生产端活力,有效推动了茶叶区域公用品牌价值提升;二是数字乡村建设赋能经营模式改进的后发优势,数字乡村发展传递了成熟茶园规模经营的相关案例与发展路径,“博采众长”促其吸取资源要素整合与茶产品交易效率改进经验,生成新兴的茶园经营模式。反之,规模经营度较大的地区,囿于规模经营兼具要素集聚力强和交易成本低等优势,数字技术发展水平明显占优,茶叶区域公用品牌经营的市场运作水平也更高,但数字乡村建设赋能茶叶区域公用品牌价值提升的可拓展空间可能更小。

(二)公用品牌年龄异质性

公用品牌年龄蕴含着历史文化积淀的厚度与消费认知印记的深度,可能引致数字乡村建设对处于不同存续时间段区域公用品牌价值提升的影响产生不同。据此,采用面板门槛模型进行检验,表6显示,公用品牌年龄门槛变量显著通过了单一门槛检验,未通过双重门槛和三重门槛检验。进一步单门槛回归,表7列(2)显示,对于年龄较小(age≤14)的区域公用品牌,数字乡村建设对其价值提升有显著影响;而对于年龄较大(age>14)的区域公用品牌,数字乡村建设的影响则不显著。其可能的原因是:对于年龄较小的茶叶区域公用品牌,数字乡村建设中的可塑性更大,一是数字乡村建设构建了信息网络,助力其文化底蕴、历史厚度的累积与延展,新旧印记叠加输出促其影响力显著提升;二是数字乡村建设增强了流量经济的带动作用,提高了其“学习-内化”速度,“授人以渔”激发“向上而生”效应更显著。而对于年龄较大的茶叶区域公用品牌,虽然历史属性累积了良好声誉,品牌认知度和知名度显现,政府支持协同数字乡村融入品牌宣传、服务品牌塑造的时点也更早,但数字乡村建设赋能其追求“精确”“完美”目标的长度不及年龄较小的区域公用品牌,数字乡村建设带来的边际效应提升有限。

(三)经济发展水平异质性

由于中国幅员辽阔,区域间经济发展水平存在较大差异,这就可能引致数字乡村建设赋能效应的差异。鉴于东中部地区经济发展水平相对高于西部地区,本文将样本划分为东中部地区和西部地区进行对比分析。表7列(3)~列(4)显示,在东中部地区,数字乡村建设对茶叶区域公用品牌价值提升有显著影响;但在西部地区,数字乡村建设的促进作用不明显。此外,本文采用人均地区生产总值表征经济发展水平,并按人均地区生产总值进行三分位数分组,将人均地区生产总值处于高、中水平的地区定义为较发达地区,将人均地区生产总值处于低水平的地区定义为欠发达地区。表7列(5)~列(6)显示,在经济较发达地区,数字乡村建设对茶叶区域公用品牌价值提升有显著影响;而在欠发达地区,数字乡村建设作用不显著,再次佐证了上文结论。其可能的原因是:在经济较发达(东中部)地区,资源优势和区位优势的叠加效应驱动数字乡村建设具有先期性和强势性(陈潭和王鹏,2020),数字赋能优势为茶叶区域公用品牌价值提升提供了强有力支撑,造就“强者恒强”局面;而经济欠发达(西部)地区受限于地理区位和“技术-人才”等方面“先天性偏差度”,数字农业工程推进滞后化,导致数字乡村建设赋能茶叶公用品牌价值提升效果不佳。

七、研究结论与启示

(一)主要结论

本文基于2011-2021年49个茶叶区域公用品牌的面板数据,深入分析了数字乡村建设对农产品区域公用品牌价值的影响,探讨了其中的作用机制。研究发现,数字乡村建设显著促进了茶叶区域公用品牌价值提升,该结论在考虑内生性问题、更换样本区间、更换核心解释变量、系统GMM估计和控制宏观系统性因素波动下依然成立。机制分析表明,产业集聚、金融发展水平和技术进步是数字乡村建设影响茶叶区域公用品牌价值提升的三个重要作用机制,对应的中介效应占总效应的比重分别为14.52%、4.70%、27.95%。进一步异质性分析表明,数字乡村建设对规模经营度较小地区、公用品牌年龄较小和较发达地区(东中部)的茶叶区域公用品牌价值促进效应更显著。

(二)研究启示与对策建议

从理论上来看,本文基于区域公用品牌价值共创理论,以数字乡村建设为切入点,遵循“主体-要素-市场”激活的逻辑思路,提炼出数字乡村建设赋能农产品区域公用品牌价值提升的主体协同治理效应、要素禀赋优化效应和品牌营销增进效应,拓展并深化了农产品区域公用品牌价值创造的研究。进一步,根据农产品区域公用品牌发展的相关理论研究,首先从“集聚驱动-关联带动-内生推动”视角回答了数字乡村建设如何驱动农产品区域公用品牌价值提升的具体作用机制,弥补了已有文献对数字乡村建设背景下农产品区域公用品牌价值提升路径分析的不足;再次,沿着“规模禀赋-品牌历史-区域发展”的异质性分析探讨了不同情境下数字乡村建设的赋能效应,为深入推进数字乡村建设与农产品区域公用品牌融合发展提供了理论依据和现实参考。从实践方面来看,本文的研究具有以下几点启示和建议:

第一,要扎实推进数字乡村发展战略,充分发挥数字乡村建设赋能区域公用品牌发展促进效应更大发挥。一是继续从乡村数字产业的发展和乡村数字技术的应用方面加大投入,加快推进物联网、大数据、人工智能等数字技术与农村产业的高度融合,以此助推农业产业高质量转型;二是大力推动农产品供应链信息供给的数字化,推进农村电商、短视频平台等宣传手段扎根于农村地区,服务于农产品宣传与推广,充分发挥数字平台优势,以此增进农产品销售和品牌影响力。

第二,在数字乡村建设赋能农村产业发展的过程中应重视和激发数字技术的产业集群效应、金融发展效应、农业技术进步效应,全面优化农村地区创新创业和区域公用品牌营商环境。一是加强并完善数字乡村基础设施建设,着力构建乡村产业数字化转型升级和集群要素共享平台,推动产业集群生态圈优化和要素共享能力提升;二是强化数字赋能金融改革与创新,鼓励金融机构数字化服务向农村地区渗透、推广,缓解乡村产业发展信贷约束;三是加快乡村产业层面数字技术战略落地,支持农业信息化外溢与共享,持续增进数字思维生成与创新,推进产业发展技术进步。

第三,在不同(规模禀赋特征、经济发展特征)地区、不同存续时间段,实施动态化、差异化的数字乡村发展战略。一是要推动数字乡村在区域间的协调发展,既要继续深化具有先发优势的地区不断创新,又要警惕较发达与欠发达地区间“数字鸿沟”的扩大,坚持全国“一盘棋”的数字乡村发展理念,加快推进数字技术在农村地区的普及与创新。二是要加强数字技术与年龄较大区域公用品牌的创新融合,增强品牌经营数字内生力,积极探索年龄较大区域公用品牌的数字开发利用新场景,继续释放数字乡村建设对年龄较大区域公用品牌的助推作用。

参考文献:

[1]程虹、黄锋、聂枭镒,2022:《区域公用品牌价值的衡量方法——基于“潜江龙虾”案例的研究》,《宏观质量研究》第3期。

[2]陈潭、王鹏,2020:《信息鸿沟与数字乡村建设的实践症候》,《电子政务》第12期。

[3]董银果、钱薇雯,2022a:《最低质量标准、品牌成员数量与农产品区域公用品牌价值》,《经济经纬》第1期。

[4]杜建刚、孟朝月、刘宇萌,2021:《产业集群生态圈对集群品牌价值的影响研究——基于74个茶叶集群的经验数据》,《软科学》第3期。

[5]杜建刚、孟朝月、李宇航、董泽瑞,2022:《产业集群根植性对集群品牌价值影响的研究——基于我国73个茶叶集群的面板数据分析》,《南开管理评论》第4期。

[6]丁洋、刘慧、李晨晨,2022:《区域公用品牌的标准化实现路径》,《宏观质量研究》第5期。

[7]董银果、钱薇雯,2022b:《农产品区域公用品牌建设中的“搭便车”问题——基于数字化追溯、透明和保证体系的治理研究》,《中国农村观察》第6期。

[8]杜建军、章友德、刘博敏、董若涵,2023:《数字乡村对农业绿色全要素生产率的影响及其作用机制》,《中国人口·资源与环境》第2期。

[9]高思涵、鄢伟波,2023:《家庭农场加入合作社的行为特征与增收效应——基于网络组织的视角》,《中国农村经济》第6期。

[10] 胡晓云、魏春丽、李彦雯、施金敏,2023:《2023中国茶叶区域公用品牌价值评估报告》,《中国茶叶》第6期。

[11] 黄锋、郭超然、曹彦能,2023:《区域公用品牌如何创新发展?——来自“潜江龙虾”农业技术创新的启示》,《宏观质量研究》第1期。

[12] 韩振兴、刘宗志、常向阳,2018:《山西省特色农业产业集群集中度和竞争力分析——以运城苹果、朔州羊肉、晋城大豆为例》,《中国农业资源与区划》第11期。

[13] 黄群慧、余泳泽、张松林,2019:《互联网发展与制造业生产率提升:内在机制与中国经验》,《中国工业经济》第8期。

[14] 江艇,2022:《因果推断经验研究中的中介效应与调节效应》,《中国工业经济》第5期。

[15] 陆娟、孙瑾,2022:《乡村振兴战略下农产品区域品牌协同共建研究——基于价值共创的视角》,《经济与管理研究》第4期。

[16] 李新建、杨红、曾玲、李小玲,2022:《参与农产品区域公用品牌提升的三方演化博弈》,《中国管理科学》第8期。

[17] 罗连发、黄紫仪、苏智鸿,2022:《有为政府、风险应对与农业区域公用品牌发展——基于赣南脐橙产业的案例研究》,《宏观质量研究》第6期。

[18] 李道和、叶丽红、陈江华,2020:《政府行为、内外部环境与农产品区域公用品牌整合绩效——以江西省为例》,《农业技术经济》第8期。

[19] 李本庆、周清香、岳宏志,2022:《数字乡村建设对产业兴旺影响的实证检验》,《统计与决策》第17期。

[20] 雷泽奎、祁春节、王刘坤,2023:《数字乡村建设能驱动农业经济高质量增长吗?》,《华中农业大学学报(社会科学版)》第3期。

[21] 柳洲,2015:《“互联网+”与产业集群互联网化升级研究》,《科学学与科学技术管理》第8期。

[22] 罗明忠、刘子玉,2022:《互联网使用、阶层认同与农村居民幸福感》,《中国农村经济》第8期。

[23] 李承宏、郑春东、杨磊,2013:《论科技创新对企业品牌社会影响的产瓮效应》,《科学管理研究》第1期。

[24] 李帅娜,2021:《数字技术赋能服务业生产率:理论机制与经验证据》,《经济与管理研究》第10期。

[25] 慕静、东海芳、刘莉,2021:《电商驱动农产品品牌价值创造的机制——基于京东生鲜的扎根理论分析》,《中国流通经济》第1期。

[26] 彭艳玲、周红利、苏岚岚,2022:《数字经济参与增进了农民社会阶层认同吗?——基于宁、渝、川三省份调查数据的实证》,《中国农村经济》第10期。

[27] 潘泽江、石紫明,2023:《数字乡村建设赋能农村共同富裕——电子商务进农村综合示范县的创建效应》,《中南民族大学学报(人文社会科学版)》第9期。

[28] 孙光林、李婷、莫媛,2023:《数字经济对中国农业全要素生产率的影响》,《经济与管理评论》第1期。

[29] 宋敏、周鹏、司海涛,2021:《金融科技与企业全要素生产率——“赋能”和信贷配给的视角》,《中国工业经济》第4期。

[30] 汪亚楠、徐枫、叶欣,2021:《数字乡村建设能推动农村消费升级吗?》,《管理评论》第11期。

[31] 王修华、赵亚雄,2022:《数字金融发展与城乡家庭金融可得性差异》,《中国农村经济》第1期。

[32] 王薇、李祥,2021:《农业产业集群助推产业振兴:一个“主体嵌入-治理赋权”的解释性框架》,《南京农业大学学报(社会科学版)》第4期。

[33] 熊爱华、邢夏子,2017:《区域品牌发展对资源禀赋的敏感性研究》,《中国人口·资源与环境》第4期。

[34] 徐旭初、徐之倡、吴彬,2023:《数字乡村建设能够促进农村居民增收吗?——基于801个县域的PSM—DID检验》,《学习与探索》第12期。

[35] 杨继军、王鑫,2022:《耕地经营权流转对农业生产效率的影响:规模效应抑或选择效应》,《农业技术经济》第12期。

[36] 张燚、秦银燕、王领飞、喻颖,2022:《加强农产品区域公用品牌建设的政府与市场“双强引擎”研究》,《财经论丛》第3期。

[37] 郑永兰、周其鑫,2023:《内外耦合式发展:数字乡村建设的策略选择》,《西北农林科技大学学报(社会科学版》第5期。

[38] 赵佳佳、魏娟、刘天军,2023:《数字乡村发展对农民创业的影响及机制研究》,《中国农村经济》第5期。

[39] 郑明喆,2021:《连片特困地区特色农业区域品牌建设绩效研究——基于陕西省安康市的实证》,《江苏农业科学》第14期。

[40] 赵涛、张智、梁上坤,2020:《数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据》,《管理世界》第10期。

[41] 张辽、刘成飞,2024:《数字普惠金融如何赋能乡村产业振兴》,《贵州财经大学学报》第1期。

[42] 张怡、王兆华,2018:《中国花生生产布局变化分析》,《农业技术经济》第9期。

[43] Nunn, N. and Qian, N., 2014, US Food Aid and Civil Conflict, American Economic Review, 104(6): 1630-1666.

The Impact of Digital Village Construction on the Regional

Public Brand Value of Agricultural Products

—Empirical analysis based on the regional public brand of tea

Li Daohe, Xiong Yun and Chen Jianghua

(School of Economics and management, Jiangxi Agricultural University)

Abstract:The enhancement of regional public brand value of agricultural products is a reflection of the increased competitiveness of agricultural produ4b5f1b05f40a753e109a5571f6f8314bcts and an important way to promote rural industrial prosperity and regional economic development. The article empirically analyzed the impact of digital village construction on the regional public brand value of agricultural products and its mechanism based on the panel data of 49 regional public brands of tea. It was found that: ① Digital village construction significantly promotes the regional public brand value of tea. ② Mechanism analysis shows that industrial clusters, financial development level and technological progress are the three important mechanisms of digital village construction promoting the enhancement of regional public brand value of tea. ③ Heterogeneity analysis shows that digital village construction has more significant effect on promoting the regional public brand value of tea in areas with smaller scale operation degree, younger age of public brand and more developed areas. In order to further enhance the regional public brand value of agricultural products and strengthen the market competitiveness of regional specialty agricultural products, it is necessary to promote digital rural construction at a high standard and deeply integrate digital rural construction with industry development, so as to effectively play the role of digital technology in empowering the high-quality development of agricultural industry.

Key Words:regional public brand value; digital village; mechanism; tea

责任编辑王毅

李道和,江西农业大学经济管理学院,电子邮箱:lidaohe16@163.com;熊云,江西农业大学经济管理学院,电子邮箱:xiongyun19870307@163.com;陈江华,江西农业大学经济管理学院,电子邮箱:jianghuachen@jxau.edu.cn。本文受国家自然科学基金项目(72064019)和江西省现代农业产业技术体系建设专项资金“江西省茶叶产业经济岗位专家项目”(JXARS-02)的资助。