数智驱动框架下的非遗档案资源展播服务研究

摘 要:数智驱动下非遗档案资源的展播服务研究,可为新时代档案资源以及中华优秀传统文化的开发与利用提供新思路。本文通过文献分析法,参考医疗信息服务和图书馆服务领域的数智驱动框架,结合数字展播服务和非遗档案资源的特点,提出包含基础设施、数据资源、技术处理、服务应用四个层次的非遗档案资源展播服务数智驱动框架。结合典型案例《清明上河图3.0》对数智驱动框架中各层次进行分析,提出非遗档案数智展播服务发展路径,包括基础设施平台保障、数据资源协同开发、数字技术集成创新、科技赋能文化服务等。

关键词:非遗档案资源;数智驱动;展播服务;清明上河图3.0

分类号:G270

Research on Exhibition and Broadcast Services of Intangible Cultural Heritage Archives Driven by Digital Intelligence: Taking "Riverside Scene During the Qingming Festival 3.0" as an Example

Dai Yanqing, Liu Siyu

( School of Public Administration of Xiangtan University, Xiangtan, Hunan 411105 )

Abstract: The research on the exhibition and broadcast services of intangible cultural heritage archival resources driven by digital intelligence can provide new ideas for the development and utilization of archival resources and quality traditional Chinese culture in the new era. Through literature analysis, referring to the digital intelligence driving framework of medical information service and library service, and combined with the characteristics of digital exhibition service and intangible cultural heritage archival resources, this paper puts forward a digital intelligence driving framework of intangible cultural heritage archival resources exhibition and broadcast services, which includes four layers: infrastructure, data resources, technology processing, and service application. Combined with the typical case of "Riverside Scene During the Qingming Festival 3.0", this paper analyzes each layer in the digital intelligence driving framework and puts forward the development path of digital intelligence exhibition service of intangible cultural heritage archives, including infrastructure platform guarantee, data resource collaborative development, digital technology integrated innovation, and technology-enabled cultural services.

Keywords: Intangible Cultural Heritage Archival Resources; Digital Intelligence-driven; Exhibition and Broadcast Services; Riverside Scene During the Qingming Festival 3.0

非物质文化遗产(以下简称“非遗”)档案,是指所有与非遗有关的具有保存价值的各种载体的档案材料,它不仅包括非遗活动的实物道具,也包括对非遗进行记录和保护过程中形成的文字记载、声像资料等。[1]非遗档案既是中华优秀传统文化的重要载体及重要组成部分,也是非遗馆、档案馆着力建设的信息资源。2022年5月中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,指出:“要集成全息呈现、数字孪生、多语言交互、高逼真、跨时空等新型体验技术,发展数字化文化消费新场景。”[2]陈浩冉等指出:文化数字化最直观有效的方式便是完善展播机制。展演传播技术是实现非遗档案文化资源成果开发的核心动力。[3]由此可见,随着人类步入数智时代,利用数字技术完善展播机制,进一步开发非遗档案,以实现“互联网+文化”传播样态,成为各大非遗馆、档案馆的必然选择。

数智时代是指广泛运用新一代信息技术,实现从数字化向智能化发展的时代,它为档案治理提供了更广阔的应用场景。[4]数智驱动作为数智时代的新兴理念,最早发源于2015年北京大学“知本财团”课题组深度阐发的思想报告中的“数智化”——在该报告中被定义为数字智慧化和智慧数字化的深度耦合。[5]陈昱成、孙蒙鸽、韩涛等学者认为,数智驱动是“数据”“智能”“专业知识”的深度融合。[6]结合以上观点,本文认为,数智驱动是充分利用数据资源和人工智能技术,结合专业知识赋能各领域服务建设。数智驱动理念的出现为文化服务与信息服务领域提供了新的发展方向。与此同时,数智技术为非遗档案资源展播服务提供了更进一步的发展机会,使得非遗档案以数字化、可视化、灵活化的方式展示给用户,更为生动、直观,是数智驱动非遗档案资源展播的主要推动力。

目前关于非遗档案展演或展览的研究主要集中在以下几个方面:(1)非遗档案展演的概念及类型研究。非遗档案展演即政府机构、社会组织、企业或者个人为了宣传、保护、传承与开发非遗,提高非遗的公众影响力和组织自身的社会竞争力,通过大量照片、录音、录像、实物以及现场演示等形式将非遗档案进行公开展示的活动[7],其类型包括知识建构性展览[8]、信息叙述性展览[9]等。(2)非遗档案展陈办展主体研究,办展主体如各级政府文化主管部门、公共文化机构以及非遗研究机构等。[10](3)陈列展演在非遗档案开发利用领域的作用研究,如,陈列展演是非遗档案利用方面最为直接以及常态的方式[11]、提供活动和表现的空间和场所[12]等。(4)不同展演模式在非遗档案开发利用领域的利用研究,如,计算机辅助剪纸展示系统CAPCE以及触摸屏多媒体剪纸系统的研发[13]、博物馆与美术馆利用展示民间画作和现场表演的方式传播民间文化[14]等。总体而言,目前对于非遗档案展演的研究主要集中在相关概念及其重要性等方面,而针对新时代数智驱动下非遗档案展播服务的研究尚为欠缺。因此,笔者考虑到不同领域信息服务的共性,从数智赋能医疗、图书馆信息服务相关研究中获得启发,提出数智技术赋能非遗档案资源展播利用服务的数智驱动框架,并以故宫博物院与凤凰卫视携手打造的《清明上河图3.0》展为例,以期为新时代档案资源以及中华优秀传统文化的开发与利用提供新思路。

1 非遗档案资源展播服务数智驱动框架

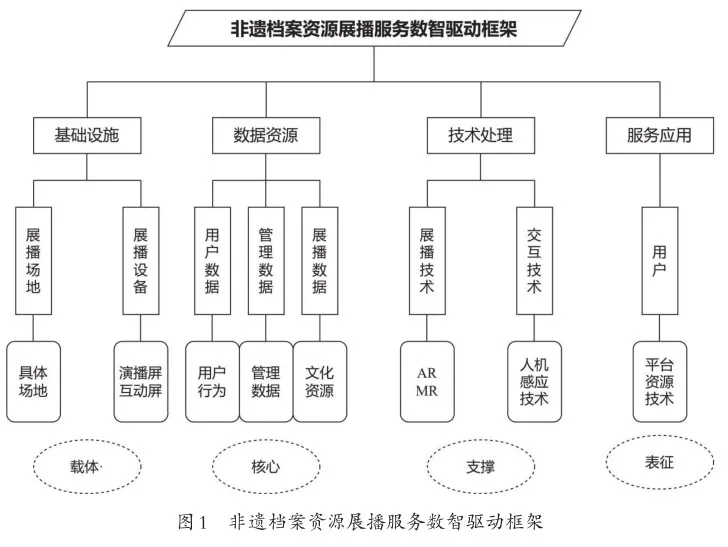

展播服务是非遗档案资源活化利用的一种方式,数智驱动框架下的展播服务可以生动形象地展现非遗档案资源,提高服务对象的参与感与服务的趣味性,同时实现多元主体的协同开发。数智驱动框架下的非遗档案资源展播包含服务的场地或是平台,非遗档案数字资源与其展播过程中的相关数字资料,以及为实现数智化展播所利用的技术与面向用户需求的服务形式。

目前对于数智驱动框架的研究主要在集中医疗信息服务领域和图书馆服务领域。如在医疗信息服务领域,张传洋等依据信息生命周期管理理论与C-P-S三元世界理论,构建了数智化医疗信息利用与服务模式框架,包含物理空间、信息空间与社会空间三大部分[15];在图书馆服务领域,于兴尚等构建了包含基础设施层、数据管理层、技术分析层、服务应用层四个维度的图书馆数智驱动模型体系[16];陆阳琪等提出了含数据资源层、技术处理层和应用服务三个层次的数智驱动下应用型本科高校图书馆知识服务框架[17];洪亮等根据信息生态链理论构建了包括基础设施层、数据资源层、服务应用层三个层次的大数据驱动的图书馆智慧信息服务体系[18]。非遗档案资源属于文化信息资源,符合信息生态链理论,而数智展播服务包含物理设备、数据资源,驱动技术、用户服务等要素,符合C-P-S三元世界理论。因此,本研究与数智框架驱动下的医疗信息服务与图书馆服务存在一定的共性。为构建非遗档案资源展播服务数智驱动框架,本文充分参考了上述框架模型,并根据信息生态链理论与C-P-S三元世界理论以及非遗档案资源的本质特点提出了包含基础设施、数据资源、技术处理、服务应用四个层次的非遗档案资源展播服务数智驱动框架,如图1。

2 数智驱动下非遗档案资源展播服务案例分析——以《清明上河图3.0》为例

清明上河图是中国北宋风俗画的代表,也是中国十大传世名画之一。画作长528.7厘米,宽24.8厘米,记录了12世纪中国北宋都城东京(又称“汴京”,今河南开封)的城市面貌和当时社会各阶层人民的生活状态,是当时社会经济情况的真实写照。本研究所指的《清明上河图3.0》,是由故宫博物院和凤凰卫视利用AR、MR、裸眼4D等技术联手打造的数字艺术展览。该项目依托《清明上河图》非遗资源,结合相关档案文献记载,利用数智技术对原画和档案信息进行深度挖掘与协同开发,搭建了一个数智化非遗档案展播空间,达到了使非遗档案“活起来”的效果。该项目于2018年在北京展览后,又先后在香港、广州等多地展览,引发了“故宫热”“《清明上河图》热”等文化现象。因此,以《清明上河图3.0》为例来研究数智驱动下非遗档案资源展播服务具有典型性。

2.1 基础设施——数智展播的载体

档案展播服务往往需要依托设备设施开展,基础设施既是非遗档案展播的载体,也是开展数智驱动服务的前提,数据资源的获取、存储、管理、组织、分析与利用都离不开基础设施的支持,开展用户服务也需要基础设施作为基本支撑载体,其主要包含展播服务的具体场地和实现数字展播的设备两大类。

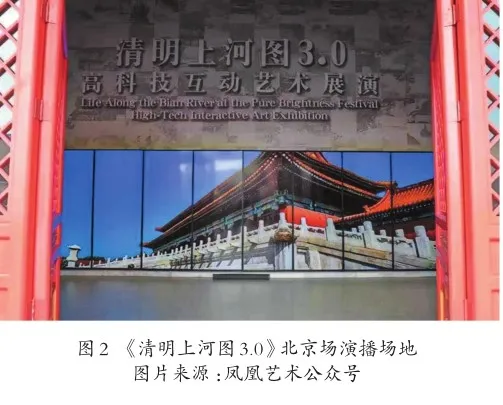

展播服务的具体场地主要指展播场馆,如,北京占地面积近1600平方米的科技展馆(见图2)、广州占地面积达3000平方米的国际媒体港等。实现数字展播的设备主要放置于《清明上河图3.0》的展示空间,主要包括巨幅多媒体长卷,用于播放解说视频的显示屏,为最大限度地还原千古名画的艺术之美、文化之美提供平台;设置分区,并在分区中配备的展示类显示屏、具有互动功能的显示屏、大型动态投影装置以及互动装置,为交互服务提供基础;超清球幕,向观众呈现大角度全景影片,并结合环境和座椅特效使参观者以《清明上河图》中汴河游船上的游客视角,身临其境体验一场从黄昏到深夜,独属于汴河两岸的繁华之景;以及沉浸式的“非遗”体验空间,如年华画坊、印书铺、灯会、大药房、茶寮、扇子铺等,让参观者仿佛进入画中的汴京,亲自体验烹茶、抓药等活动,感受中国传统非遗文化。[19]

基础设施的建设直接关系资源协同和交互服务的质量,以及后续信息数据资源的深度分析与挖掘。基础设备是否完善直接关系数据展播的形式与服务开展的方式,需要根据所拥有的数据资源与服务预期构建好基础设施,为后期工作的开展奠定基础。《清明上河图3.0》基础设施建设为数据资源开发应用提供了一个完备的平台,为“清明汴京”的缔造提供了硬件上的支撑,但是目前依然存在互动屏幕较小且屏幕较远,忽视参与者实际审美需求,设备受损且维修不及时的情况等。因而需要在馆内设备设施维护方面形成长效机制,以完美呈现画作之美。

2.2 数据资源——数智展播的核心

数据资源是数智展播的对象也是整个数智展播的核心,这部分的主要工作是数据信息的收集、整理、保存、利用以及信息的多元开发,将杂乱的数据资源进行整合,其主要包含展播数据、用户数据以及业务管理数据三类。

《清明上河图3.0》的展播数据主要分为以下两类:(1)作品本身的信息资源。《清明上河图》作为中国古典现实主义绘画的代表作品,其本身的艺术价值与美学价值就是极其珍贵的。《清明上河图3.0》的“盛世长卷”所展现的内容物特点、绘画技巧以及色彩特点等都极具宋代风俗画的特色。(2)作品所蕴含的其他文化资源。《清明上河图》作为中国风俗画的代表作,描绘的是北宋宣和年间汴梁市民清明时节的生活状态。其中内容共同体现了宣和年间汴河两岸的繁华之景,与孟元老《东京梦华录》序言中关于汴京的内容(“太平日久,人物繁阜,垂髫之童,但习鼓舞”“举目则青楼画阁,绣户珠帘。雕车竞驻于天街,宝马争驰于御路”[20])相印证,展现了包含北宋祭祀、饮食、节日习俗等在内的中华优秀传统文化,对于研究北宋汴京城市经济和文化具有极高的史料价值。

《清明上河图3.0》的用户数据资源主要包含用户个人行为信息和用户反馈信息两类。前者是用户参观展览的过程中进行交互行为所使用的个人信息,如“寻找画中人”对用户进行面部识别获取用户面部信息完成交互流程(见图3)。后者是社交平台上参观者的反馈信息,如抖音、小红书等短视频平台或微博、豆瓣等社区平台对该展览的评分与评价。前者的数据可以实现用户沉浸式参展;后者的数据可以帮助主办方不断改进目前存在的一些问题,同时促进宣传、提高展览的知名度。

管理数据主要是场馆日常服务过程中所产生的一系列数据。有与设备相关的门禁数据、设备使用情况记录等,也有与用户有关的人员流量数据、参观者基本信息数据等。对这些信息进行分析研究可得出用户的偏好以及共同特点,以便更好地提高用户的满意度进而提升展播效果,加大《清明上河图》中文化的公众宣传度。

数据资源是技术处理的主要对象,也是技术处理的基础。非遗档案展播服务向用户提供的是服务,而服务的主体是数据。数据资源架构的质量既影响了展馆内业务工作的管理,又影响了非遗档案资源的质量与开发,因此,高质量的数据资源架构是做好数智展播服务的前提。《清明上河图3.0》整合了画作内容信息、档案资源内容、用户数据、管理数据等,实现了数据资源的深度融合,便于实现信息的多元开发且为技术处理层提供了便利。不过,其过程依然存在信息安全性问题,如在数据收集、整理、保存和利用的过程中,可能会涉及参观者私人信息和敏感信息,若数据安全保障措施不到位,可能会导致数据泄露或被非法利用。因此这对主办方完善数据安全管理制度,加强数据加密、备份等安全措施,定期对信息收集设备进行系统检查与补漏,确保数据安全完整提出了更高要求。

2.3 技术处理——数智展播的支撑

《清明上河图3.0》不同于传统展陈模式,采用了各类数字技术与交互技术等,以挖掘非遗档案资源内容,让这幅千年古画“活起来”。从技术的功能角度,可以将技术处理的内容分为交互技术和展播技术两类。

交互技术可使参观者通过人机交互获取独特体验,使得展览的物品成为交互的对象而不仅仅是被展览的信息。《清明上河图3.0》运用了交互技术,如“开放之城”展厅中的幻影成像技术和红外感应技术;“寻找画中人”中的面部识别技术、图像风格自主处理技术等帮助参观者了解宋代相关职业知识。交互技术的使用改变了以往参观者被迫接受信息的状况,参观者成为非遗档案资源展览的主体。展播技术的功能是向用户展示非遗档案资源的技术。“盛世长卷”展厅利用3D数字技术和高科技投影仪,将《清明上河图》进行动态化再创作。“孙羊正店”采用MR技术打造了一个全息立体空间,参观者可以坐在这间《清明上河图》中最豪华的酒楼中,全方位感受宋代酒楼文化(见图4)。“汴京码头”采用球面屏、裸眼4D技术及CG技术和座椅特效展现了汴河及两岸从白天到黑夜的景象,使观众能够如穿越般亲身游览汴京城(见图5)。

数字技术是非遗档案展播的支撑元素,《清明上河图3.0》通过动画、音像、数据处理、虚拟现实等各项技术集成,打造出一个沉浸式的大宋汴京,使观众瞬间如临其境,是“文化+科技”的典型实践。但是也存在高技术水平的展示手段缺乏文化内涵、过度使用数字技术反而使展示效果不理想、技术的使用与文化内容的相关性和协调性仍有欠缺等问题。[21]非遗档案资源利用服务的目的是文化的传递与传承,虽然数字技术的出现改变了非遗档案资源利用服务的方式,数字技术应用的适配度也直接影响着服务的质量与观众的感受,但是非遗档案利用服务应该更加注重非遗档案的文化诉求与历史价值,要防止为了技术的创新而盲目套用新兴技术。

2.4 服务应用——数智展播的表征

服务应用是数智展播框架中最直观的一部分,也是直接面向用户需求的一部分。服务应用的工作主要是综合运用基础设施、数据资源,利用相关数字技术为用户提供服务,实现非遗档案资源的文化、艺术、教育等功能,满足用户娱乐、学习的需求。

这一部分的主要内容有展演服务与文创产品售卖服务两类。在《清明上河图3.0》中展演服务主要指演出服务(如“孙羊正店”里的宋朝酒楼场景展示与“汴京码头”里的汴河两岸景物展演等)和展演厅中的业务服务(如演播设备的更新和维护、现场讲解服务等);文创产品售卖服务主要在文创展示空间内,该空间内将《清明上河图》画作中的某些特色物品制成了各种日常用品,如“虹桥过船”名片架,“汴河印象”主题茶具等。

《清明上河图3.0》的文创产品开发是故宫文创在“文创+科技”领域的新突破,成为故宫文创质量与艺术的阶段性成果[22],但当前还存在文创产品同质化,以及缺乏对文化元素的创新融合等问题。除此之外,还应积极接收观众反馈,毕竟用户的需求是多变的,历经千年的中华优秀传统文化与现代生活方式已有一定差异,如何以人民喜闻乐见的方式传播优秀传统文化,如何不断更新和优化文化产品与文化服务,提升交互性优化个性服务,面向用户需求综合各项资源数据不断改进服务,与观众之间形成良性“交流”,成为当下的重要课题。

3 《清明上河图3.0》数智展播带来的启示

国家文化数字化战略的推进为非遗档案数字化传播奠定了坚实的基础。《清明上河图3.0》数智展播的成功实践不仅贯彻了习近平总书记“让文物活起来”的指示精神,而且为非遗馆、档案馆等文化机构在信息时代背景下开发利用数字化非遗档案资源提供了较为成熟的经验。

3.1 平台保障,全方位塑造数字文化空间

平台建设是非遗档案数智展播的前提,完整、稳定、安全的基础设施建设是数智展播服务的载体。如,可通过外部平台打造和内部基础设施建设,塑造一个全方位、多角度的数字文化空间。

一是要注重平台设施维护,满足后期展演需求。展演场馆需加强对馆内设备设施的日常检修以及更新换代,确保数字展演的正常进行,推动线上线下平台同步建设,打破时间、空间壁垒,完善平台各方建设,使数据资源与观众需求相适配。

二是要吸收当地特色档案资源,因地制宜设置展厅内容。线下展览的各个展厅的设置与当地特色档案资源及文化相结合,能更大程度地吸引当地观众。如,《清明上河图3.0》广州展通过广州历史档案资源提炼广州文化元素开设了“宋潮游乐园”展厅,营造了“游花街,逛花灯”的场景;在青岛设置“故宫青岛文创馆”,开设了“海错图”主题咖啡馆和“九龙图”主题餐厅以及香港展特有的“开放之城”等。

三是要合理规划档案展陈空间,准确传达档案信息内容。通过科学合理的空间设计,保障各类展品背后的人物和事件能够真实地表现出来,避免过分神化的现象出现。加强室内设计,将档案、文物和室内设计有效结合,可以不断强化观众的参观体验,提升博物馆等文化机构展陈的整体效果。例如《清明上河图3.0》展陈空间的分布采取的是“总—分—总”的形式,由画开始也由画结束,中间详细介绍了北宋汴京的历史与文化。

四是要完善智能化体系,提高运营质量。开发与建设更加智能化的管理系统以提高数字文化空间的管理效率和服务质量,实现对数字文化空间的全面监控和管理,提高数字文化空间的运营水平。

3.2 协同开发,多维度还原历史真实景象

数智展播可实现展播主体由“一元主导”向“多元开发”转变,即在平台设施基础上实现数据资源的多元开发和协同利用。

一是要开展机构合作,还原真貌。即在我国各文化机构、协同开发的前提下,以及深入分析文物内容的基础上,挖掘档案里的历史和文化,为观众还原一段真实的历史。

二是要加强数据开发,完善文化资源服务。注重各类数据资源多元开发,实现档案资源与其他各类文化资源协同开发,加强展播数据、用户数据与业务管理数据的整合,三者共同为用户提供服务,并根据用户反馈不断调整服务形式与数据内容,实现数据资源服务的良性循环。

三是要加强数据联动,实现产业创新。如关联不同形态的文化数据资源,推动形成中华文化数据库。[23]在加强不同内容非遗档案资源联动的同时,推动不同形态的非遗档案资源相互融合。具体而言,指在进行详细数据调研和信息收集工作之后,将收藏在档案馆内的纸质档案与留存在民间的相关实物、制作技艺进行关联,以实物和制作技艺作为印证,打破不同形态文化资源之间的信息壁垒,实现信息的互通互用,增强非遗档案展示的生动性、真实性与立体性,同时促进文化产业的创新发展。

四是要各感官语言协同,加深感知力。协同用户各感官感受,实现视觉、听觉、嗅觉、触觉各角度深度还原,用户位于场馆内即可切身体会档案内容中所描述的场景,让观众真正享有跨越时空的体验。

3.3 技术集成,创新性打造用户沉浸式体验

非遗档案资源数字化展览是面向新世纪、适应信息时代的产物。它既能保持展览的实体展示形式,在展览中融入更多数字展示技术,丰富实体展览的展示手段,对档案内涵进行更生动地诠释,又能以数字化方式对档案进行深入解读和探析,多角度向观众展示其所蕴含的文化。相较于传统展览,数字化展览提高了信息传播的效率,也增强了观众的沉浸感。[24]

一方面,加强技术创新以整合非遗档案数据及文化资源。通过数字化技术使纸质非遗档案资源走出玻璃柜,继而使用大数据分析技术对非遗档案数据进行深度分析和挖掘,将原本零散的档案数据以及文化资源加以整合,发现其中的规律和特征,为非遗档案资源的保护和传承提供更好的决策支持。

另一方面,重视技术集成以完善非遗档案服务方式。云计算技术可实现非遗档案资源的分布式存储和计算,提高非遗档案资源的处理效率和可扩展性;利用数据整合技术,整合各部数据资源以向用户提供高质量的非遗档案资源;虚拟现实技术、混合现实技术、裸眼4D技术等可还原非遗档案资源的历史场景和文化背景,为用户提供更加真实、生动的体验和感受等。综合运用数字化技术,深入挖掘档案资源的内涵与价值,根据受众需求挖掘活态化产品,最终使得文化与技术相融合,淡化虚拟与现实的界限,通过档案内容再现的方式实现文物“活起来”。如,《清明上河图3.0》中的“盛世长卷”和“汴京码头”部分充分运用三维动画技术结合古籍记载对真迹进行动态化处理,真实还原各个物体在画面中的运动状态,“孙羊正店”部分将全息技术打造的店内环境与真实人物演出相结合,进一步营造场景的真实感等。

3.4 科技赋能,多元化发展文化消费新场景

非遗档案数智展播利用数字技术与文化知识的结合实现了科技赋能档案文化传播、文化推动旅游消费发展,为我国文旅行业带来了巨大的流量。

一是技术应用以扩展非遗档案资源展陈场景。随着VR、MR、AI等数字技术的应用,数智展演文旅消费空间正在向创新型、体验型、虚拟性等空间延展,而非遗档案文化传播与服务也正呈现出多渠道、多终端等特点。主办方可通过设置多种类型的文化体验场所(如科技互动展区、文化主展区、亲子体验空间等)与档案文化消费区域(如相关图书阅览室、文创产品售卖区、主题餐厅等)实现文旅数字化场景的创新。

二是科技赋能提高非遗档案文化供给质量,一方面需要提升现有的文化数字化消费模式,促进“大屏”(场馆内大型显示设备)与“小屏”(手机或其他移动终端)的融合进而开创文化消费新空间;另一方面应激发非遗档案中蕴含的优秀传统文化的活力,实现非遗档案中固态场景活化创新升级,营造“数字+文化”模式下的文化新场景、新业态、新生活。其中新场景是指利用数字技术,特别是虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、混合现实(MR)等先进技术,创建的全新文化体验环境,这些场景可以是线上虚拟空间,也可以是线下实体空间与线上虚拟空间的结合。新场景强调沉浸式文化体验,如利用VR技术使用户可以身临其境地参观博物馆、档案馆等文化机构;新业态是指在数字人文的背景下,出现的全新文化产品或服务形式,包括线上文化市场、数字艺术创作平台、虚拟现实游戏等;新生活是指科技与文化融合对人们生活造成的影响,在“数字+文化”模式下,人们的生活方式不仅会变得更加数字化、智能化,同时也会融入更多的文化元素。

三是深入挖掘非遗档案IP,创新文旅新产品。数字科技赋能文化旅游,推动已有文旅产品和服务的创新升级。在文旅产品方面,可对相关档案文化进行要素分解,制作非遗档案文创衍生,打造非遗档案资源特色IP。

四是业态关联助力形成科学、经济发展模式。推动非遗档案资源与不同产业业态关联,打破行业壁垒,积极与不同产业不同机构加强合作,跨界整合生产要素,形成非遗档案资源生产消费新链条。[25]如江苏省非遗“绒花”传承人与世界顶级香水品牌Acqua di Parma合作推出了一款绒花限定礼盒,获得了极高的市场反响。科技赋能不仅推动了文化消费新场景的创新发展,还为文化消费提供了更广阔的消费市场以及更精确的消费需求。通过运用大数据、人工智能等技术对数据资源中的用户数据进行深度分析与挖掘,可以发现观众对于文化消费的需求与偏好,从而为观众提供更加精确、个性化的档案文化产品与服务,同时这也为档案文化消费提供了巨大的市场。

4 结 语

陈列展演是我国非遗档案资源开发和利用的最主要方式,数智展播是信息时代下非遗档案陈列展演的新形式。数智驱动下非遗档案的展播服务应从基础平台建设、多元协同开发、信息技术集成、创新文化消费场景等方面开展,实现数字文化空间的全方位建设、非遗档案资源业态转型,帮助非遗档案资源以全球化的视野审视其在国家文化软实力的提升上所具有的价值,打造特色文旅产品,弘扬中华优秀传统文化。

作者贡献说明

戴艳清:确定选题、修改论文框架、修改论文;刘思毓:提出选题、设计论文框架、撰写论文、修改论文。

注释与参考文献

[1]王云庆,赵林林.论非物质文化遗产档案及其保护原则[J].档案学通讯,2008(01):71-74.

[2]关于推进实施国家文化数字化战略的意见[EB/OL].[2022-06-21].http://www.ccipic.org/ h-nd-783.html.

[3][25]陈浩冉,卢珊,施威.国家文化数字化战略下的非遗档案资源开发研究[J].档案与建设,2023(8):36-39.

[4]杨波,龙家庆,张臻.数智时代的特点及其对档案治理体系建设的要求[J].兰台世界,2023(1):25-29.

[5]刘国斌,祁伯洋.县域城镇数智化与信息化融合发展研究[J].情报科学,2022(3):21-26.

[6]陈昱成,孙蒙鸽,韩涛,等.数智驱动下“智能科学家”建设的机遇与挑战[J/OL].情报理论与实践:1-12[2023-11-16].http://kns.cnki.net/kcms/ detail/11.1762.G3.20231023.1457.004.html.

[7]陈建.非物质文化遗产档案展览研究[D].济南:山东大学,2012.

[8]王云庆,陈建.非物质文化遗产档案展览研究[J].档案学通讯,2012(4):36-39.

[9]Nobuhiro Takahashi.Museums&Amusement Parks,Display Designs in Japan 1980—1990[J]. Rikuyosha,1992(4):6.

[10]中华人民共和国非物质文化遗产法[S].[2024-07-04].http://www.npc.gov.cn/zgrdw/ huiyi/cwh/1119/2011-02/25/content_1625617.htm

[11]潘彬彬.非物质文化遗产博物馆非遗档案工作刍议——以南京市非物质文化遗产馆为例[J].档案与建设,2017(7):84-87.

[12]周林兴,苏君华.文化延续之命脉——公共档案馆与非物质文化遗产关系的全新审视[J].山西档案,2006(3):9-11.

[13]彭冬梅.面向剪纸艺术的非物质文化遗产数字化保护技术研究[D].杭州:浙江大学,2008.

[14]李修燕.论美术馆对民间美术的保护作用[D].北京:中央美术学院,2010.

[15]张传洋,郭宇,庞宇飞,等.数智化医疗信息利用与服务模式框架构建[J].图书情报工作,2023(13):49-58.

[16]于兴尚,刘月,谭洪,等.数智驱动下智慧图书馆的场景应用与模型体系建构[J].图书与情报,2023(2):95-102.

[17]陆阳琪.数智驱动下应用型本科高校图书馆知识服务研究[J].图书情报导刊,2023(8):10-15.

[18]洪亮,周莉娜,陈珑绮.大数据驱动的图书馆智慧信息服务体系构建研究[J].图书与情报,2018(2):8-15,23.

[19][21]刘薇,蔡志郅.从《清明上河图3.0》看数字技术在文艺展览中的应用[J].粤海风,2021(5):72-78.

[20]孟元老.东京梦华录[M].李秀萍,注.哈尔滨:北方文艺出版社,2019:256.

[22]习羽.以《清明上河图3.0》浅谈故宫文创的文化传承与科技赋能[J].上海艺术评论,2023(4):92-94.

[23]关于推进实施国家文化数字化战略的意见[EB/OL].[2022-06-21].http://www.ccipic.org/ h-nd-783.html.

[24]刘峰.关于博物馆数字化展览的思考——以《清明上河图3.0》高科技互动艺术展为例[J].中国文物科学研究,2022(2):40-43.

(责任编辑:孙 洁 陈 骞)